世界農業遺産の現地調査(2)

■世界農業遺産の現地調査の続きです。三和漁協でエリの視察ほをしたあと、琵琶湖汽船の高速船MEGMIで沖島に移動することになりました。船中でも3人の方が、調査員のブスタマンテさんにプレゼンテーションを行いました。

■世界農業遺産の現地調査の続きです。三和漁協でエリの視察ほをしたあと、琵琶湖汽船の高速船MEGMIで沖島に移動することになりました。船中でも3人の方が、調査員のブスタマンテさんにプレゼンテーションを行いました。

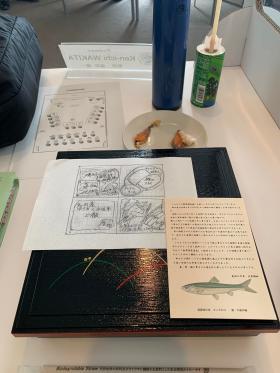

■まず最初に、水源の森の大切さを伝える活動をされている「巨木と水源の郷を守る会」の小松明美さん。そして、モンドリ漁やカバタ、ヨシ帯保全等の取組を針江地区で取り組まれている「針江有機米生産グループ」の石津文雄さん。最後は、食文化・食品学を専門とし、「しがの食文化研究会」の代表を務めておられる滋賀大学名誉教授の堀越昌子さん。船内では、滋賀県の食材で作った美味しい「魚治」さんのお弁当もいただきました。しかも、ひとつひとつの料理について、堀越先生が丁寧に解説をしてくださいました。とても、美味しかったです。

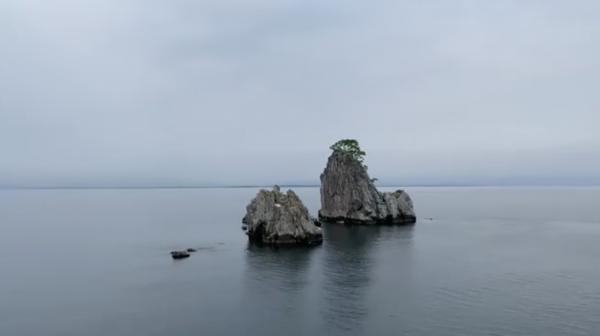

■途中、沖の白石にも立ち寄りました。以前、沖の白石を間近に見たのは、随分、昔のことになります。確か、比良山系が雪で白くなっている真冬の時期に、浜大津から長浜に向かう琵琶湖汽船の「雪見船」に乗船した時かと思います。この沖の白石、大岩1つ・小岩3つで形成されています。この辺りの水深は約80mですし、岩礁が水面から約20m飛び出しているので、全長では役100もの岩が湖底から伸びているということになります。なぜ、このような角のような岩が残っているのか、とても不思議です。この沖の白石だけでなく、多景島や沖島も含めて、火成岩という固い岩石からできていると聞いたことがあります。きちんと調べて理解しないと…。

■「MEGUMI」を降りて 沖島に上陸しました。ちょうどその時、沖島の前を環境学習戦「うみのこ」が通過しました。滋賀県の全ての小学校5年生が、この「うみのこ」に乗船し、琵琶湖の環境学習を行います。沖島では、ブスタマンテさんの来島を、島の小学生の皆さんが歓迎してくれました。ブスタマンテさんは、子どもたちのひとりひとりの前で立ち止まり、お名前と年齢を聞いておられました。お子さんがとってもお好きな方のようです。

■「MEGUMI」を降りて 沖島に上陸しました。ちょうどその時、沖島の前を環境学習戦「うみのこ」が通過しました。滋賀県の全ての小学校5年生が、この「うみのこ」に乗船し、琵琶湖の環境学習を行います。沖島では、ブスタマンテさんの来島を、島の小学生の皆さんが歓迎してくれました。ブスタマンテさんは、子どもたちのひとりひとりの前で立ち止まり、お名前と年齢を聞いておられました。お子さんがとってもお好きな方のようです。

■その後、ブスタマンテさんは、沖島漁業協同組合女性部である「湖島婦貴の会」(ことぶきのかい)の皆さんから歓迎を受け、漁業協同組合長や沖島の水産業に島外から新規参入された(漁師に弟子入りした)若者から話を丁寧に聞かれていました。船でいただいたお弁当でお腹はかなりいっぱいでしたが、沖島のお母さんたちの湖魚料理でさらに胃袋は満足しました。

世界農業遺産の現地調査(1)

■6月16日(木)の朝から、世界農業遺産に申請中の「琵琶湖システム」に関する現地調査が行われました。世界農業遺産とは、「社会や環境に適応しながら何世代にもわたり継承されてきた独自性のある伝統的な農林水産業と、それに関わって育まれた文化、景観、農業生物多様性などが一体となった世界的に重要な農林水産業システムを国連食糧農業機関(FAO)が認定する仕組みです」。

■6月16日(木)の朝から、世界農業遺産に申請中の「琵琶湖システム」に関する現地調査が行われました。世界農業遺産とは、「社会や環境に適応しながら何世代にもわたり継承されてきた独自性のある伝統的な農林水産業と、それに関わって育まれた文化、景観、農業生物多様性などが一体となった世界的に重要な農林水産業システムを国連食糧農業機関(FAO)が認定する仕組みです」。

■ この日は、FAOの調査員であるパトリシア・ブスタマンテさんがブラジルからお越しになりました。まず、近江今津にある「今津サンブリッジホテル」での「琵琶湖システム」の概要説明からスタートしました。三日月大造滋賀県知事自ら「琵琶湖システム」についてご説明されました。ブスタマンテさんからは、「琵琶湖システム」を丁寧に視察されながら、あらかじめ提出されていた質問や疑問点を、1日かけて確認されていきました。トップの写真は、「今津サンブリッジホテル」からみた琵琶湖です。あいにくの曇り空でしたが、窓からは水墨画のような素晴らしい風景を眺めることができました。

■世界農業遺産の概要説明の後は、まずは三和漁協に行きました。調査員のブスタマンテさんはエリ漁を視察され、組合長から説明を受けられました。私たち同行者は、組合の事務所で先ほどまでセリをやっていた場所で、今日、水揚げされたアユを見せていただきました。ところで、なぜエリを視察されたのかについても、少し紹介しておきましょう。「琵琶湖システム」の公式サイトでは、次のように説明しています。

湖辺の水田やヨシ帯に向かう湖魚の生態、琵琶湖の水流などを巧みに利用しながら発展し、人々に湖の幸をもたらしてきているのが「エリ漁」です。「エリ漁」は、伝統的な「待ちの漁法」の代表格で、水産資源の保全に配慮する社会的な仕組みとともに、現代に受け継がれてきています。

また、多様な主体による水源林の保全や、琵琶湖の環境に配慮した農業など、水質や生態系を守る人々の取組、森・水田・湖のつながりは、世界的に貴重なものです。

伝統的な知識を受け継ぐ、こうした「琵琶湖と共生する農林水産業」は、千年以上の歴史を有するもので、「森・里・湖に育まれる漁業と農業が織りなす『琵琶湖システム』」として、2019年2月に「日本農業遺産」に認定され、国連食糧農業機関(FAO)が認定する「世界農業遺産」の候補としても認められました。

「世界農業遺産」認定に向けてFAOの現地調査が

■先月、「世界農業遺産申請のその後」の投稿にも書きましたが、日本農業遺産に認定された「琵琶湖システム」は、いよいよ世界農業遺産の認定に向けて現地調査の段階に入ります。6月16日(木)、朝、高島市の近江今津からスタートして夕方まで、びっちり現地調査の予定が組まれています。私も、全日程に同行することになっています。NHKのニュースをTwitterでリツイートして、それをこのブログでもシェアしました。

「世界農業遺産」で国連機関の担当者が高島市など現地調査へ|NHK 滋賀県のニュース https://t.co/BhJbt4OKor

— 脇田健一 (@wakkyken) June 7, 2022

世界農業遺産申請のその後

■世界農業遺産の認定を目指して、滋賀県が国際連合食糧農業機関(FAO)に申請している「琵琶湖システム」、いよいよ来月、現地調査が行われます。「琵琶湖システム」は、日本農業遺産としてすでに認定されていますが、次は世界を目指します。日本農業遺産申請の検討段階から「世界農業遺産プロジェクト推進会議」のアドバイザーとしてお手伝いをしてきたこともあり、今回も、現地調査の折に引き続きお手伝いをさせていただくことになりました。

■世界農業遺産の認定を目指して、滋賀県が国際連合食糧農業機関(FAO)に申請している「琵琶湖システム」、いよいよ来月、現地調査が行われます。「琵琶湖システム」は、日本農業遺産としてすでに認定されていますが、次は世界を目指します。日本農業遺産申請の検討段階から「世界農業遺産プロジェクト推進会議」のアドバイザーとしてお手伝いをしてきたこともあり、今回も、現地調査の折に引き続きお手伝いをさせていただくことになりました。

■ところで、この「琵琶湖システム」、2019年2月15日に日本農業遺産に認定されると同時に、世界農業遺産認定のための申請についても承認されました。ところが、コロナ禍、パンデミックのために現地調査がなかなか実施されませんでした。どうなっちゃったんだろうね〜と心配していました。少し前のことになりますが、新年度になって、いよいよ現地調査が実施されることになったとの連絡が滋賀県庁からありました。ということで、昨日は大学の授業を終えた後、滋賀県庁農政水産部に向かい、職員の皆さんと打ち合わせを行いました。

■アドバイザーとしては、世界農業遺産に認定されるに違いないと信じてはいるのですが、世界農業遺産認定がゴールではありません。いよいよスタートと捉えるべきなのかなと思っています。認定されてからが大切だといつも思っています。「琵琶湖システム」の価値を、生産者だけでなく消費者も含めた多くの皆さんと共に深く再認識・再評価して、それぞれの立ち位置から、さまざまな取り組みが始まっていったら素敵だなあと思っています。そういう取り組みに自分も関わってさらにお手伝いできたらとも思っています。とっても楽しみです。NHKの朝の連続テレビ小説風にいえば、「ちむどんどん」(胸がわくわくする気持ち)です。

琵琶湖システムについて

西川さんの慰労会

■昨日は、西川忠雄さんの慰労会でした。西川さんは、滋賀県庁農政水産部長をお務めになり、今年の3月に退職されました。私は、日本農業遺産や世界農業遺産申請のお手伝いをしてきたので、仕事上のつながりもあるのですが、それよりも大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で、楽しい時間を一緒に過ごさせていただいた飲み仲間といった方が良いかと思います。「利やん」友達です。あのBS-TBS「吉田類の酒場放浪記」にも、2人でカウンターに座っているところが写っています。まあ、そんなこともあり、昨日は西川さんの慰労会だったわけです。であれば、いつもの「利やん」で慰労会ということになるのですが、昨日は、京都の木屋町の小料理屋「喜幸」(きいこ)さんのお世話になりました。当初は、2人だけの慰労会でしたが、現役の部・次長さんもご参加くださいました。

■「喜幸」では美味しい川魚をいただくことができます。店主の浅井喜美代さんが鴨川で自ら獲ってこられた川魚の他、琵琶湖の魚も仕入れておられます。ただ、そのような「喜幸」でもビワマスはなかなか手に入らないとのことで、メニューにはのぼってきていませんでした。しかし、西川さんのご紹介で西浅井漁協から直接入手できるようになったのです。西川さんのおかげで、ビワマスは「喜幸」の定番のメニューにしていただけるようになりました。ということで、昨日の慰労会は「喜幸」での開催となりました。

■写真は、ビワマスの炙りです。炙ることで皮の下にある旨味を上手に引き出しておられます。とても上品な旨味です。昨日は、部・次長のお二人がお手製の鮒寿司を持参されました。鮒寿司、ひさしぶりでした。美味しい料理をいただきながら、京都伏見のお酒を4銘柄ほど温燗にしていただきました。けっこうな量をいただき、何をお話したのか、所々、記憶も危うい感じです…。慰労する側が、飲みすぎてはいけないのですが。大切なことを2つ。

■ひとつは、世界農業遺産関連のことです。もう少し先のことになりますが、国連食糧農業機関(FAO)の現地審査会が行われるので、そのお手伝いを少しさせていただくことになりました。日本農業遺産の時と同様に、微力ながらお役に立てればと思っています。考えてみれば、歴代4人の農政水産部長のもとで、日本農業遺産・世界農業遺産の認定に向けての作業のお手伝いをすることになるので、ちょっと感慨深いものがあります。

■ふたつめ。これは理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」の「びわぽいんと」について。世界農業遺産や環境こだわり農業関連で、生産者と消費者をつなぐ仕組みとして「びわぽいんと」が使えるよねという話にもなりました。どう展開させていくのか、またいろいろ相談をさせていただこうと思います。

【追記】■2018年1月1日にBS-TBSで放映された「吉田類の酒場放浪記~あけましておめでとう2時間スペシャル!▼幕末・維新の東海道を歩く」の大津(宿)の酒場として取り上げられたのが「利やん」でした。写真の通り、西川さんと私は隣に並んでいます。

高島市で聞き取り調査

■今年の10月1日〜2日に、滋賀県高島市で「第27回全国棚田(千枚田)サミット」が開催されます。そのことと関連して、龍谷大学の社会学部、農学部、経済学部の7名の教員が研究グループを作って、滋賀県の高島市との協働で高島市棚田地域の調査と、広報用の動画資料の作成(委託事業)に取り組んでいます。また、このサミットの開催についてもサポートさせていただくことになっています。

■さて、今日の朝は、強風と雪でJR湖西線が動いていなかったのですが、昼前からなんとか動き始めました。ということで高島市に移動し、上記の事業の関連で、近江今津に事務所のある「特定非営利活動法人コミュニティねっとわーく高島」の職員のSさんに、市役所のお二人の職員の方達と一緒に聞き取り調査を行いました。私が指導している大学院生と学部ゼミ生もオンラインで参加してくれました。

■今回の聞き取り調査では、「NPOとして今後どのように中山間地域の集落を支えていかれるのか」、その辺りのことについてお聞きしました。そうなんですが、だんだん、聞き取りというよりSさんと一緒に「高島市がこうなっていったら素敵だよね〜」という将来の夢について色々語り合うことになりました。大学で教えている社会調査からすると、こういうのはダメなんですけどね。そのことをわかってはいるのですが、最後はSさんや市役所の職員の方達と楽しいディスカッションを行うことに意図的に重点を移していきました。それでよかったと思っています。高島市棚田地域の調査は、昨年から行っています。高島市の中山間地域にある4つの集落でお話を伺ってきました。今月と来月の初旬頃まで、補足的な調査を行う予定になっています。

■滋賀県は、伝都的な琵琶湖漁業、環境こだわり農業、魚のゆりかご水田、水源林保全などからなる「琵琶湖システム」を、世界農業遺産に認定されるようにFAO(国際連合食糧農業機関)に申請をおこなっています。私はこの申請作業をサポートしてきました。そのようなこともあり、高島市の棚田をはじめとする中山間地域の存在は、この「琵琶湖システム」とも深く関係していると思っています。「第27回全国棚田(千枚田)サミット」と、滋賀県による「世界農業遺産」の申請が、うまく連携していけるようになればなあと思っています。とはいえ、「世界農業遺産」の審査、コロナのパンデミックのためになかなか進まないようです。待つしかありませんけど。

「琵琶湖サポーターズ・ネットワーク」の第2回交流フォーラムで「びわぽいんと」の報告

■昨日、滋賀県庁で「琵琶湖サポーターズ・ネットワーク」の第2回交流フォーラムが開催されました。全部で12団体が活動報告を行いました(登録されている団体は、もっと多いです)。理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」の順番は、NTT西日本滋賀支店さんのすぐ後でした。現在、NTT西日本滋賀支店さんとは、私たちが進めている「びわぽいんと」いう仕組みを使って、これからコラボ事業を進めていこうと相談をしています。そのようなこともあり、事前に連絡を取り合って、まだ未確定のところは残しながらも「これから連携してやっていくつもりです」という趣旨のことを会場の皆さんやオンラインでご参加の皆さんにお伝えいたしました(やっと公表できました、よかった)。NTT西日本さんのような大企業と連携できることは、私たちのような小さなNPOにとっては、とてもありがたいことです。さて、プレゼンですが、4分という短い時間でしなければなりませんでした。「びわぽいんと」の仕組みを、はたして理解していただけるかなと心配していたのですが、けっこう理解していただけたように感じました。手応えを感じました。オンラインで参加されていた知り合いの方からも、「わかりやすかった」とメッセージをいただきました。お忙しい中、わざわざありがとうございました。まずは、一安心です。

びわぽいんと

■各団体の報告の後は、交流会になりました。すると、名刺をもってすぐにやって来られた方がおられました。某信託銀行の方です。少しお話をしましたが、「びわぽいんと」に強い関心をお持ちいただけたような気がしました。「びわぽいんと」のような仕組みは、金融機関の皆様との連携が不可欠と思っています。関心を持っていただき、ありがたかったです。環境保全財団の職員の方ともお話をしました。関東で環境保全基金を立ち上げてこられた方で、「びわぽいんと」にも強く惹かれるものがあるとのことでした。これからもアドバイスをいただけたらと思っています。滋賀県庁で「琵琶湖の日」を担当されている環境政策課の職員さん、そして農政課世界農業遺産推進係の職員さんとも名刺交換の際にご挨拶をさせていただきました。「琵琶湖一斉清掃」、「魚のゆりかご水田」の関係者の皆さんとも、智恵を出し合えば連携できると思います。資源循環に関わる一般社団法人の専務理事さん、水草の運搬に関して知恵を貸してくださいと、うちの悩み(廃棄物処理法と環境ボランティアとの間にある矛盾?!)をお伝えしました。琵琶湖を中心とした地域循環共生圏モデルの構築およびその提案を目標として活動している大学院生の方からも熱い思いを聞かせていただきました。地域循環共生圏モデルの中で、「びわぽいんと」は潤滑油の役目を果たすと言ってくださいました。

■最後の締めの挨拶は、琵琶湖環境部の次長さんがされましたが、スピーチの中で「びわぽいんと」に触れていただきました。滋賀県が取り組んでいるマザーレイクゴールズと、「びわぽいんと」の精神はかなり重なる部分があります。そのようなこともあってでしょうか。嬉しかったです。今回のような機会がなければ出会うことのなかった皆さんと知り合いになることができました。機会を与えてくださった滋賀県庁琵琶湖環境部の皆様には、心よりお礼を申し上げます。近々、「びわぽいんと」の勉強会を開催しようと思っています。勉強するのは、私たちNPOの側です。多くの皆さんにアドバイスや連携のチャンスを賜ればと思っています。よろしくお願いいたします。

【追記】■今回は理事長としてプレゼンを行いましたが、環境社会学者の立場からすれば、「びわぽいんと」とは、多様なステークホルダーが関わる環境ガバナンスを支援するためのプラットホームになります。環境ガバナンスそのものではなく、環境ガバナンスを支えるためのプラットホームという仕組みをNPOとして提供していこうという点が重要かと思っています。大学教員として働くのもあと5年となり、人生も残り少なくなってきました。環境ガバナンスを語ることは別の人に任せて、当事者として環境ガバナンスに関わっていきたいと思います。

滋賀県連携龍谷講座 シリーズ:琵琶湖と人の様々な関わり 世界農業遺産認定を目指す「琵琶湖システム」

■今週の土曜日、滋賀県と龍谷大学の連携講座が龍谷大学大阪梅田キャンパスで開催されます。今年は、「琵琶湖と人の様々な関わり」というテーマで3つの講座が開講されています。私は、3回目、「世界農業遺産認定を目指す『琵琶湖システム』」の担当です。以前、滋賀県立琵琶湖博物館の設立に関わり、現在は、滋賀県による世界農業遺産申請のアドバイザーをさせていただいたことから、自分の経験も含めてお話をさせていただこうと思います。

■当日は、世界農業遺産申請の中心になって活躍された滋賀県職員の青田朋恵さんもお越しになります。私の話をフォローしていただく予定です。また、講演の最後には、滋賀県の世界農業遺産とも深く関係する滋賀県の郷土食「鮒寿司」を召し上がっていただこうと思います。一口ですけどね。ちょっとだけ、個人的にサプライズのことをするかも…。

滋賀県と龍谷大学との連携による連続講座 「びわ湖の日(※) 滋賀県提携龍谷講座in大阪」を開催 2019年10月19日(土)~12月7日(土)全3回

「びわ100打ち上げ&世界農業遺産認定に向けた決起集会」

■昨晩は、先月の19・20日に開催された「第6回びわ湖チャリティー100km歩行大会」=「びわ100」の打ち上げと世界農業遺産認定に向けた決起集会を兼ねた宴会が、大津駅の近くの居酒屋「喜絡亭」で開催されました。通常は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で開催することになっているのですが、今回はすでに予約がいっぱいだったことから、別の会場になりました。「びわ100」に参加された方達と応援に来てくださった方達合わせて30名ほどの参加者になりました。私以外は、滋賀県庁にお勤めの皆さんですので、皆さんスーツにネクタイ。私だけちょっと浮いた感じになっています。参加者はほとんどが農政水産部の職員の皆さんです。昨日は、農政水産部長も出席されました。

■さて、世界農業遺産についてですが、認定されるためには現地視察も含めた審査がまだまだ続きます。おそらく春までには、世界農業遺産に認定されるかどうかの審査結果が出ることと思います。世界農業遺産の申請書づくりにかかわってきた方達は、「きっと認定される」と確信していると思います。ただし、認定されること自体が目的ではなく、認定されたことを契機に、世界農業遺産に申請した「森・里・湖(うみ)に育まれる漁業と農業が織りなす琵琶湖システム」の価値を多くの皆さんと再確認し、その価値を最大限活かしながら、将来世代へ引き継いでいくことが大切です。昨日は、今年の「びわ100」のことを振り返りつつ、これからの「世界農業遺産」に認定された後の展開についても、皆さんとお話することができました。斜め前の席には、農政水産部長が座っておられたので(部長さんは、酒好き話好き)、大いに盛り上がりました。

■昨日は、成績表も配布されました。私は、2人の県庁職員の方達と歩きましたが、私たちのグループは、滋賀県庁グループの中で、3番目に早いゴールでした。1番目のグループは6時台。2番目は単独でのゴールで7時台。私たちは9時19分のゴールでした。今年、「びわ100」にエントリーするまでは、正直言ってあまり前向きな気持ちにはなっていませんでした。だって、しんどいですもの…。ただ、4年連続で完歩したので、欲が出てきました。来年も参加して5年連続での完歩を実現させたいと思います。その時は、「祝 世界農業遺産認定」をアピールすることになるのかな…と思います。

■以下は、滋賀県が申請した「森・里・湖(うみ)に育まれる漁業と農業が織りなす琵琶湖システム」に関連するページです。

第6回「びわ湖チャリティー100km歩行大会」

■この前の土曜日から日曜日にかけて、「びわ湖チャリティー100km歩行大会」に参加してきました。最初は雨も降り、多少コンディションが良くなかったところもありますが、何とか100km歩き完歩しました。いろいろな思いを抱えて歩きました。まずは世界農業遺産に認定されることを祈って。1周忌を迎えた大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」のマスター光山幸宏くんのことを偲んで。台風で被害に遭われた地域の復旧を願って。全日本吹奏楽コンクール(26日)で龍谷大学吹奏楽部が素晴らしい演奏で金賞を獲得することを願って。市民団体「水草は宝の山」(水宝山)の活動、NPO法人「琵琶故知新」が運営する「びわぽいんと」がうまく動き始めることを祈って。孫の健やかな成長を願って。そして、琵琶湖と共に仕事ができることを感謝して。いろいろ、あります。ちょっと厚かましいですが、いろいろ抱えて歩きました。なんとか、100kmを完歩したことに安堵しています。応援してくださった皆様、ありがとうございました。

■この前の土曜日から日曜日にかけて、「びわ湖チャリティー100km歩行大会」に参加してきました。最初は雨も降り、多少コンディションが良くなかったところもありますが、何とか100km歩き完歩しました。いろいろな思いを抱えて歩きました。まずは世界農業遺産に認定されることを祈って。1周忌を迎えた大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」のマスター光山幸宏くんのことを偲んで。台風で被害に遭われた地域の復旧を願って。全日本吹奏楽コンクール(26日)で龍谷大学吹奏楽部が素晴らしい演奏で金賞を獲得することを願って。市民団体「水草は宝の山」(水宝山)の活動、NPO法人「琵琶故知新」が運営する「びわぽいんと」がうまく動き始めることを祈って。孫の健やかな成長を願って。そして、琵琶湖と共に仕事ができることを感謝して。いろいろ、あります。ちょっと厚かましいですが、いろいろ抱えて歩きました。なんとか、100kmを完歩したことに安堵しています。応援してくださった皆様、ありがとうございました。

■世界農業遺産をアピールするために、多くの滋賀県庁職員の皆さんと一緒に歩いているわけですが、今日は若い職員さんに支えていただきながら、なんとかゴールすることができました。若い職員の皆さん、ウォーキングのスピードが早いですね。引っ張ってもらいました。結果、23時間19分27秒でゴールすることができました。ちなみに歩数ですが、初日は95,629歩(自宅を出てからの歩数です)。2日目は58,679歩でした。合計154,308歩です。よく歩きました。ゴールしたらすぐに生ビールを飲み、帰宅してからもビールを飲みました。徹夜で歩いたので、そのまま昼寝に突入しました。

■この「びわ湖チャリティー100km歩行大会」、大会当日のコンディションもありますが、きちんと準備すれば完歩できると思います。ちなみに、今回は、 931名のうち完歩者は660名でした。完歩率は70.9% 。今大会では、facebookの1人のお友達とスタート地点でお会いしました。昨年の私の「びわ100」の投稿を読んで、参加を決意されたとおっしゃっていました。ちょっと、うれしかったです。今年も、何人かの方から「私も参加したい」とのお話を伺っています。是非ご参加ください。さて、今回も、100kmの道中のこと、記録しておこうと思います。時間を見つけて書き足していきます。

■1回目の参加の時と違って、4回目ともなるとずいぶん舐めてかかっていたなあと思います。昨年、たいした練習をせずになんとか完歩できたので、今年もなんとかなるだろう…と、ほとんど練習をしてきませんでした。唯一、約2週間前に、琵琶湖の南湖をぐるりと1周、42kmほどを滋賀県の職員の皆さんと一緒に歩いただけです。本当は、きちんと積み上げて「脚」を作り上げていくべきだったと反省しています。おそらくは、そのほうが、楽に歩けたのではないかと思います。これが一番の反省点です。

■2つめの反省点ですが、前日に、よく眠れなかったことです。昨年の大会でもやはりそうでした。そのため、夜中に非常に眠くなってしまい、これは危ないと自分でも思い、我慢せずに、チェックポイントのあった南郷の洗堰で仮眠を取りました。今年は、頑張って仮眠はとりませんでしたが、歩きながら非常に強い眠気が襲ってくることが何度かありました。南郷の洗堰を出発して、次のチェックポイントであるびわ湖ホールまで移動すると、その途中には湖岸沿いに公園があります。朝早くから散歩をしたりジョギングをされている方達がたくさんおられます。そういう方達とすれ違う時、不審な目でジロリと見られることが何度かありました。おそらくは、ふらついて歩いていたのですね。これ、危険です。前日に、十分な睡眠が取れるようになんとかしなければなりません。なんだか、明日が遠足で興奮して眠られない子どものようです…。

■今回の第6回の大会では、大会にエントリーした時期が遅めだったからだと思いますが、私はABCという3つのグループのCによるスタートでした。Aグループから出発するので、最後の方からの出発と言うことになります。この大会ではタイムを競うわけではないので、それで困ることは何もないのですが、あえて困ったといえば、私の場合、自分のペースで歩こうとすると前が詰まってしまうということでした。ウォーキングの大会では、できるだけ自分のペースとリズムで歩いていくことが大切かと思いますので、やはり早めにエントリーして快適に歩けるようにした方が良いかなと思いました。

■スタートした後、しばらくすると雨が降り始めました。今回の雨には、本当に難儀しました。ずっと振り続けるよりはマシなのですが、ゴアテックスのレインウェアを着たり脱いだり…を繰り返さなければなりませんでした。大会事務局からの案内では、雨具についてはポンチョが便利と書いてありましたが、今回の程度の雨であれば、確かにそうですね。ポンチョの良いところは、リュックを背負ったままでも着ることができることでしょうか。ポンチョだとリュックは濡れません。下の方がオープンなので、蒸れにくいというのも良い点かと思います。ただし、下半身はオープンなので、強い雨になると濡れてしまうでしょうね、やはり。難しいですね〜。雨の問題ですが、足裏にも関係してきます。シューズにカバーをかけない限り、靴や靴下に雨がしみ込んできます。蒸れると足に肉刺ができてしまいます。ということで、今回、トレイルランニングに取り組んでいる友人に、肉刺ができにくい良いソックスはないかと尋ねみました。

■友人からは、「ドライマックス」というメーカーのソックスが良いと教えてもらいました。そして「いつも行くトレランの店に、トレイルランナーが嫌がる厚めのドライマックスのソックスが余って残っている」とのことで、私の代わりに購入してくれました(ありがとう、Oさん)。この「ドライマックス 」のソックス、大変優れています。感心しました。「ドライマックス」という名前の通り、足裏が蒸れません。実際、肉刺ができませんでした(もっとも、利き足の右親指の爪の下が指内出血してしまいました。これは毎年ですね)。もうひとつその友人から教えてもらったものは、「Protect S1 スポーツ摩擦皮膚保護クリーム」です。これも優れものです。今までは、足裏にワセリンを塗っていましたが、このクリーム、ワセリンのようなべとつき感がありません。また、肉刺対策という点ではワセリンよりも優れているかもしれません。今回は、新しいソックスとクリームが大活躍でした。結局、一度も別の靴下に履き替えることはありませんでした。「ドライマックス」のソックスの予備を2つリュックに入れていたのですが、使わずじまいでした。

■雨は降ったり止んだりと面倒臭い天候でしたが、彦根をすぎたあたりからは雨も止みました。いつもの通り、大中の第1チェックポイント(32km)までは、順調に進みました。そこにたどり少し前に、知り合いの社会学者とも出会いました。同志社大学の鵜飼孝造さんでした。後ろから歩きながら、これは鵜飼さんに違いないと確信し、すれ違いざまにお声がけさせていただきました。歩くスピードやリズムはそれぞれの人にあったものがあります。私は、健脚の滋賀県職員の方と一緒でした。そのスピードに合わせて自分のペースとリズムを維持していました。鵜飼さんからは、「先に行ってくださいね」と言っていただき、簡単な挨拶を済ませて先に進むことにしました。今回、滋賀県職員の皆さんのチームと一緒にスタートしましたが、チームといっても途中からはばらけてきます。その際に、自分のペースにあう方が自然と見つかっていきます。おそらくは、単独で参加される場合でも、そのような方が見つかるのではないでしょうか。特に、第2チェックポイント(53km)を超えるあたりからは、前後にあまり人がいません。暗い夜道を一人で歩くのは、やはり辛いものがあります。元気なうちは、ペースが同じ方とおしゃべりを歩くとずいぶん気が紛れます。おそらく1人だと、どんどんペーズが落ちていくのではないかと思います。だって、しんどいですもの。

■今年は、第3チェックポイントが、昨年よりも少し手前の66km地点になりました。第2チェックポイントからは、ここまで13km。次の第4チェックポイント(79.9km)までは14km。昨年は、第3チェックポイントがさらに4kmほど先でしたので、少し長く感じて精神的にしんどかった記憶があります。今回は、ちょうど良い距離かもしれません。このあたりからは、残りの距離のことはあまり考えるべきではないと思います。「ああ、まだ34kmも残っている」と考えるのではなく、「もう、66km歩いてきた」と考えるようにするべきかと思います。そして、第3チェックポイント以降は、「とりあえず次は14km」、第4チェックポイントからは「とりあえず次は10km」と考えるようにしています。先のことは考えません。そしてだい5チェックポイントにたどり着いたら、「ああ、もう90kmも歩いたのか、すごい。残りは、たった10kmやん」と考えるようにしています。自分で自分を騙す…という感じでしょうか。ただし、最後の区間は、実は10km以上あります。坂本の町の旧道は美しい歴史的な街並みが続きます。美しいのですが、変化する印象がないので、とても長く感じます。おまけに旧道が終わったところには陸橋があり、これを疲れ切った脚で渡らねばなりません…。でも、ここまでくればあとは、勢いだけで歩いて行けます。

■まあ、今年もこんな感じでゴールすることができました。ただし、練習不足と睡眠不足は大反省です。これから「びわ100」に挑戦しようと考えておられる皆さんの何かの参考になれば幸いです。