一人ひとりの「良さ」がにじみ合うことが大事。

▪️金曜日の3限は社会共生実習「地域エンパワねっと・大津中央」です。今日は、zoomを使って、特定非営利活動法人「BRAH=art.(ブラフアート)」の理事長をされている岩原勇気さんにご講演をいただきました。ありがとうございました。ご講演では、バワーポイントをお使いになりましたが、そのうちの1枚のスライドには、こう書かれていました。「良さ」がにじみ合うという点にグッときました。素敵です。

ソーシャルワークであること。

みんなが社会を成す、当事者であること。

それぞれの凹凸が重なり合い社会ができている。

みんなそれぞれの幸せを目指す。

願わくば、その幸せが、他者の幸せにもつながってほしい。

そのためには、一人ひとりの「良さ」がにじみ合うことが大事。

そこには、それぞれの個性とフレキシブルにつながる

「コネクター」が必要=ソーシャルワーク

▪️もう1枚のスライドです。

本質を見る。

本質を見て、それに基づいて行動する。

自分が見た本質に基づいて動けば、誰のせいにもできない。

する必要ない。

考え抜いた本質からずれるものは、

今、やるべきことではないのだろうと諦める。

そして、社会問題から考えないこと。

大きい視野は必要だが、まず目の前を直視すること。

そこからすべてがはじまり、だから継続する力になる。

いそがばまわれ。

▪️ディスプレイの前にある装置は、「EMEET Meeting Capsule Pro Room Kit」です。これはとても優秀な装置です。社会学部の関係者に限定されますが、ぜひご利用ください。

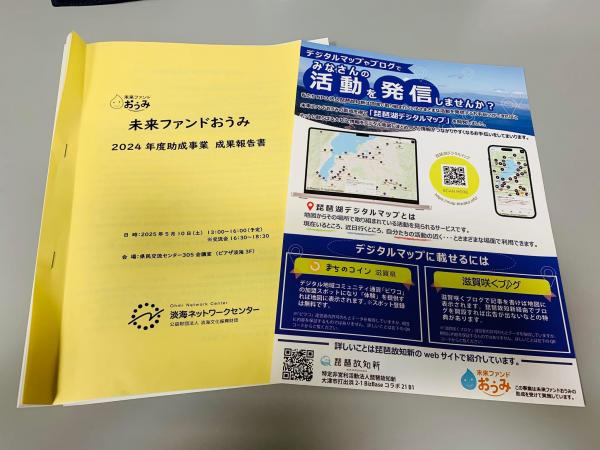

「未来ファンドおうみ 2024年度助成事業 成果報告会」

▪️今日は、公益財団法人 淡海文化振興財団「淡海ネットワークセンター」の「未来ファンドおうみ 2024年度助成事業 成果報告会」がピアザ淡海で開催されました。私ども特定非営利活動法人「琵琶故知新」も、「未来ファンドおうみ」(のなかの「びわこ市民活動応援基金」)より30万円助成していただきました。事業名は、「地理情報システムを活用した琵琶湖環境保全活動の見える化」です。ありがとうございました。

▪️ということで、最後の方で報告をさせていただきました。実際の報告は、事務局長の藤沢 栄一さんが報告されました。理事長の私は会場にいるだけでした。一応、質疑応答でなにかあれば対応する予定したが。写真の右側のチラシは、私たちが開発した「琵琶湖デジタルマップ」を紹介する物です。このチラシ、私どもで用意しました。滋賀県で流通しているデジタル地域通貨「まちのコイン」や様々な団体が情報を発信している「滋賀咲くブログ」とも連携しています。以下が、「琵琶湖デジタルマップ」です。まだまだ使い勝手を改善していく必要があると思っています。「琵琶故知新」として頑張りますので、どうかご期待ください。

「琵琶湖デジタルマップ」

▪️「未来ファンドおうみ」より助成金をいただき私ども特定非営利活動法人「琵琶故知新」で「琵琶湖デジタルマップ」を開発しました。そのことを、「未来ファンドおうみ」のサイトでもご紹介をいただきました。ありがとうございます。これまで、「未来ファンドおうみ」からの助成に加えて、滋賀県庁や民間団体の皆さんのご協力を得て、ここまでなんとかたどり着くことができました。

▪️個人的には、世界農業遺産遺産「琵琶湖システム」に関わる、森・里・湖の様々な活動や団体、選考委員長を務めている夏原グラントで助成を受けられた滋賀県の環境保全団体についても、登録していただけるととても嬉しいです。そのように、滋賀県庁農政水産部の担当部署、平和堂財団や夏原グラントの事務局に働きかけていくつもりです。

▪️現在、この「琵琶湖デジタルまっぷ」を開いていただくと、①「まちのコイン ビワコ」にご登録していただいている個人や団体、②滋賀咲くブログにご登録していただいている個人や団体、そして③滋賀県の方で把握されている農産物直売所、④リバコ(プラスチックゴミの問題に取り組んでいる飲食店)、それぞれのマップをご覧いただけるようになっています。まだまだ改良していくことになろうかと思いますが、まずはマップを開いて、使い勝手を試してみていただけると嬉しいです。現在は、①〜④までのカテゴリーの個人や団体ということになりますが、いろいろ工夫をして、カテゴリーを増やしていけるのではないかとも思っています。以前、博物館の学芸員の方とお話をしていた時に、「参加型調査の結果を表示するのにも使えるね」という話をしたこともあります。使い方に関して、いろんなアイデアが提案されてきたら嬉しいです。

▪️現在、この「環境社会学/地域社会論 琵琶湖畔」は、大学のサーバーに置いていますが、定年退職が近づいてきて、そろそろ学外の民間のサーバーに移設するとになりますが、新しい日々の投稿は、この「滋賀咲くブログ」に乗り換えて、今あるこのサイトはアーカイブとして保存しようかなと思っています。

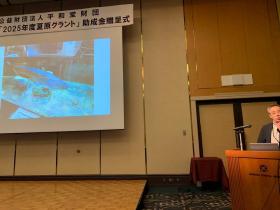

第14回「2025年度 夏原グラント」助成金贈呈式

▪️今日は、草津市の第14回「2025年度 夏原グラント」助成金贈呈式が、草津市にあるクサツエストピアホテルで開催されました。私は2014年度からこの「夏原グラント」の選考委員に加わりました。今年度から選考委員長になりました。前任者の仁連孝明先生が本務の方が大変お忙しくなられことから退任されました。ということで、その後に就任することになりました。仁連先生と知り合ったのは、ずいぶん昔です。今から20数年前かと思います。ある研究プロジェクトでご一緒させていただいのが最初の出会いでした。その後も、時々、お仕事を一緒にさせいただきました。そのようなわけで、仁連先生の後を引き継ぐことにしました。

▪️今日は、草津市の第14回「2025年度 夏原グラント」助成金贈呈式が、草津市にあるクサツエストピアホテルで開催されました。私は2014年度からこの「夏原グラント」の選考委員に加わりました。今年度から選考委員長になりました。前任者の仁連孝明先生が本務の方が大変お忙しくなられことから退任されました。ということで、その後に就任することになりました。仁連先生と知り合ったのは、ずいぶん昔です。今から20数年前かと思います。ある研究プロジェクトでご一緒させていただいのが最初の出会いでした。その後も、時々、お仕事を一緒にさせいただきました。そのようなわけで、仁連先生の後を引き継ぐことにしました。

▪️ 公益財団法人平和堂財団が主催する環境保全活動助成「夏原グラント」は、2012年度から始まり、今回で14回目となっています。京都と滋賀の団体を対象に、一般助成43団体、ファーストステップ助成19団体、ステップアップ助成1団体、あわせて63団体が採択されました。助成金総額は、18,935千円(約1900万円)です。一般助成の新規応募団体は40団体あり、その中から16団体が採択されました。多くの団体から応募があり、夏原グラントに対する期待が大きいと感じています。これまでの助成金累計は、748団体、212,111,000円(2億1千万円超)となっています。ローカルレベルのこうした助成金としては、全国的にみても、その規模は群を抜いていると思います。

▪️ 夏原グラント、当初(2012年)は、滋賀県から始まったので、琵琶湖など水環境の取り組みが多かったのですが、最近は少なくなっています。活動は多様で、里山の保全、竹林整備活用、生物保全、農地の保全、獣害対策に加え、自然体験、地域づくり活動も多くなっています。環境保全団体だけが採択されているわけではなく、子どもの体験活動の実践をしている団体、地域づくり団体など、多様な団体も採択されています。本年度新規に採択された団体は、ファーストステップ助成から採択されたものが8団体、過去に助成を受けられていて再応募から採択された団体も4団体あって、いずれも過去最高でした。

▪️選考委員長の責任の重さを感じつつ、今後も、京滋地域で活動する団体の皆さんの実践から、多くのことを学ばせていただきたいと思います。写真は、評価の高かった助成団体が活動事例を発表されているところです。

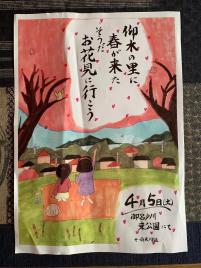

仰木の里コミュニティの花見イベント

▪️昨日は、私が暮らすコミュニティに隣接する新興住宅地・仰木の里の、「仰木の里学区まちづくり協議会」と「仰木の里お花見実行委員会」が主催するお花見のイベントが開催されました。桜は、まだ満開には至っていませんが、たくさんの地域住民の方たちがこのイベントを楽しまれていました。もちろん、このイベントを開催された協議会や実行委員会の皆さん自身が楽しまれていました。そこがとっても大切ですし、素敵ですよね。開催された場所は仰木の里にある東公園です。少しだけ傾斜になっていて、とても気持ちの良い公園です。東公園からは、比良山系も街路樹の向こうに確認できます。まだ少しだけ雪が残っていました。

▪️このイベントには龍谷大学生も参加していました。「龍谷大学まちラボFAN」の皆さんです。「ポイントゲッター(お菓子もゲット!)」というコーナーを担当されていました。お子さんたちが並んでおられました。学生の皆さんも、にこやかにお子さんたちに対応されていました。「龍谷大学まちラボFAN」 、普段は、この地域の皆さんや小学校と連携しながら、2つある小学校の野菜畑で、エディブルスクールヤードという活動に取り組んでいます。ちなみに、私はこの「龍谷大学まちラボFAN」の部長を務めております。今年度も、無事に活動をスタートできたようで安心しました。

▪️子どもから高齢者まで、たくさんの世代が集っておられました。イベントで過ごさせていただいた時間は短かったわけですが、平和で幸せな時間を過ごすことができました。心が癒されました。こういったまちづくりのイベントを開催できる、運営できるということは、普段のコミュニティ活動がしっかり持続的に運営できているということになります。

▪️昨日は、「仰木の里学区まちづくり協議会」の会長さんとも少しお話をすることができました。理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」も参加している「仰木地域共生協議会」に、こちらの「まちづくり協議会」も参加されています。すでに仰木の農家と相談をして、ある事業に取り組もうとされています。すごいですね。以前の投稿にも書きましたが、「地域循環共生圏」とも関連する取り組みになります。

「仰木地域共生協議会」の農作業

▪️昨日の午前中は、「仰木地域共生協議会」の農作業の日でした。写真の一番左の畝はニンジンです。大きく成長しています。真ん中の白いシートを被せている畝は、キャベツとケールです。モンシロチョウが飛び始めています。卵を産みつけられないように、今日はシートを被せました。一番右は、タマネギです。苗の時は、「ほんまにタマネギができるんかいな?」と思うほど、ひ弱な感じだったのですが、こちらも立派に成長しています。今日は、この3つ畝で草抜きの作業も行いました。1時間半ほどの農作業でした。

▪️昨日の午前中は、「仰木地域共生協議会」の農作業の日でした。写真の一番左の畝はニンジンです。大きく成長しています。真ん中の白いシートを被せている畝は、キャベツとケールです。モンシロチョウが飛び始めています。卵を産みつけられないように、今日はシートを被せました。一番右は、タマネギです。苗の時は、「ほんまにタマネギができるんかいな?」と思うほど、ひ弱な感じだったのですが、こちらも立派に成長しています。今日は、この3つ畝で草抜きの作業も行いました。1時間半ほどの農作業でした。

▪️参加者は、全員で6人。最年少はもうじき3歳になる男の子、むっちゃんです。むっちゃんも、お父さんと一緒に頑張って農作業に取り組んでおられましたよ。こうやって、小さい頃から、親子で農業を楽しむことはとても大切なことですよね。帰りは100円でお土産も。右の写真です。大根がありますね。でも、これは大根の葉が目当てです。これは収穫をやめた大根で、本体の方はすが入っています。大根の葉をおいしくただきます。あと、収穫をやめた大根や白菜が成長して伸びた葉の先を、ナバナ(菜花)として収穫しました。

▪️近い将来、こういった農作業のお手伝いに対しては、理事長を務めている特定非営利活動法人「琵琶故知新」で考案した「びわぽいんと」を発行できるのではないかと思っています。スマホを使って、ポイントをやり取りします。今日のように農作業に取り組んだ方にポイントを発行するのです。溜まったポイントは、野菜と交換したり、たとえば味噌作り等のワークショップへの参加の際に講師(農家の女性)の方にお渡ししたり、あるいは協議会のなかの別のプロジェクトに贈ることもできます。

▪️このような「びわぽいんと」を通して、仰木の農家の皆さん=生産者の皆さんと、隣接する新興住宅地の住民の皆さん=消費者の皆さんとの交流が少しずつ進めばと思っています。そういう交流の中で、信頼関係が醸成され、私のような新興住宅地の人間からすれば、仰木に「新しい親戚」が生まれるような感じになって欲しいと思っています。こういう私たちの取り組みは、地域循環共生圏の考え方と関連しているはずです。もっとも、今回は環境省ではなくて、農水省からご支援をいただく予定なんですが、さて、どうなるでしょうか。

▪️このような「びわぽいんと」を通して、仰木の農家の皆さん=生産者の皆さんと、隣接する新興住宅地の住民の皆さん=消費者の皆さんとの交流が少しずつ進めばと思っています。そういう交流の中で、信頼関係が醸成され、私のような新興住宅地の人間からすれば、仰木に「新しい親戚」が生まれるような感じになって欲しいと思っています。こういう私たちの取り組みは、地域循環共生圏の考え方と関連しているはずです。もっとも、今回は環境省ではなくて、農水省からご支援をいただく予定なんですが、さて、どうなるでしょうか。

「仰木地域共生協議会」設立総会

▪️本日、3月16日午前10時半より仰木支所の会議室で、「仰木地域共生協議会」の設立総会が開催されました。以前このブログで報告した段階と少し団体名に変更がありました。仰木・地域共生・協議会と、「・」で区切ってご理解ください。この協議会には、「一般社団法人 仰木活性化委員会わさいな仰木」、「仰木学区まちづくり協議会」、「仰木を守る会」、「有機農業クラブ」、「仰木の里学区まちづくり協議会」、私が理事長をしている「特定非営利活動法人 琵琶故知新」、「仰木い〜とこ会」、そして「NTT西日本滋賀支店」が参加しています。会長は、直売所を運営する「一般社団法人 仰木活性化委員会わさいな仰木」の会長でもある堀井登さんです。そして、農村地域である仰木の各種団体だけでなく、新興住宅地の団体の会長さんも理事に就任されました。「仰木の里学区まちづくり協議会」の林勉さんです。理事は全員で5人、私も理事の1人です。そしてNTT西日本滋賀支店の皆さんは、支店のある地域の社会課題の解決に貢献しようと大変前向きに、私どもの琵琶故知新と一緒に事務局的な役割を果たしてくださっています。いつも、ありがとうございます。

▪️ 仰木に限ったことではないのですが、中山間地域から農家の高齢化や後継者不足、また農業の先行きの不透明さ等により農業から撤退するなどを原因として荒廃農地が増えています。この「仰木地域共生協議会」では、有機農業によって①農地の保全に関する事業を進めていきます。それ以外にも、②地域資源の活用に関する事業、③生活支援に関する事業、④その他目的達成に必要な事業に取り組んでいきます。耕作が放棄された荒廃農地を活用した有機栽培・有機果実の栽培を通じて、仰木に隣接する新興住宅地仰木の里を含む地域住民の皆さんや多様な主体が世代や分野を超えて繫がり、関係人口が増え、お互いに支え合う地域づくり(地域共生)に寄与することを目指していきます。

▪️このブログでも報告してきましたが、先行的に、すでに一部の耕作放棄地を除草し、JAŚ有機のやり方で有機野菜の栽培を始めています。定年退職後は、この事業に深く関わっていくことになるような気がしています。協議会の中には、個別のテーマごとにワーキンググループを作って事業を推進していく仕組みがあります。そのようなワーキンググループに、若い世代の方達に参加していただきたいなと思っています。これは私の勝手な妄想ですが、この有機農業による地域共生の取り組みがきっかけとなり、新規就農するような方達が出てくるとなおのこと素敵だなと思っています。

▪️トップの写真は、今日設立総会を開催した仰木支所の前から撮ったものです。棚田が見えますが、これは仰木の農地の一部です。荒廃農地は別のところにあります。農作業がしにくい不便な場所が多いと思います。写真の棚田の向こうに見えるのが、新興住宅地の仰木の里です。この仰木の里以外にも、いくつかの新興住宅地が連なっています。その向こうに見えるのが、琵琶湖の南湖です。南湖の向こうは守山市になります。

平和堂財団夏原グラントの一般助成2年目のプレゼンテーションと選考会議

▪️昨日は、平和堂財団夏原グラントの一般助成2年目の14団体の皆さんによるプレゼンテーションと選考会議が行われました。場所は、浜大津明日都の「大津市ふれあいプラザ」です。多くの団体の皆さんから活動報告をお聞かせいただき、毎年のことながら、選考委員としてとても勉強になりました。また、いくつかの団体のお話をお聞きして、とても元気が出てきました。これからの世界、先行きの見えない暗い世の中なのですが、そのような中でも「うん、そうだよね」と未来に希望を持てるようなお話でした。ありがとうございました。いくつか感想を。

▪️「伊吹山三合目 豊かな植生を守る獣害防止金属柵設置事業」は、行政と連携しながら活動されていますが、鹿の獣害から貴重な植物を守るために金属柵を設置したいと、その費用だけに特化した申請を夏原グラントにされています。夏原グラントの一般助成は3年間になりますが、2024年から3年計画で、これまでの化繊のネットを金属柵に取り替えていかれます。すごくわかりやすい、そして緊急度の高い取り組みだと思います。

▪️それから、京都の北にある京北町での「21くろやま塾の活動」。この取り組みも素敵だなと思いました。30年近く続いているとのこと。そうすると、子どもの頃に参加していた方が、京北町ではなく京都市で暮らしていても、イベントの時には子どもを連れてやってこられるのだそうです。また、Iターンの人たちも増えてきているようです。そして、夏原グラントの助成を受けたことで、活動そのものを多くの皆さんに知っていただき、社会的信用も増して、自分たちの事業を計画的に行うことができるようになったというのです。助成を受けることで、団体としてエンパワーメントされたわけですね。

▪️もうひとつは、「地域のみんなで『十禅寺川いきもの調査隊』」という取り組みです。十禅寺川というの、草津市内を流れる川です。生き物大好きな一人のお母さんが、ママ友3人を誘ってチームを作り、暮らしている地域の十禅寺川で、地域の子どもたちと一緒にいきもの調査をやっておられます。生物の研究をする大学院生、環境教育の専門家、博物館の学芸員といった専門家のサポートも受けておられます。いきもの調査だけでなく、ゴミ拾いも行うので、地域の方たちも喜ばれていると言います。生き物観察と合わせて参加者が清掃活動を行うことで、安心して川に入ることができる環境づくりを行っておられるのです。面白かったのは、比較するために甲賀市の棚田に行った時のことです。生物相が違うということよりも、棚田に関わる地元の大人の皆さんと、自分たちが暮らす地域の大人との違いに、お子さんたちが驚かれたということです。棚田の保全に取り組んでおられますから、市街地との差が出てくるのでしょう。でも、「十禅寺川いきもの調査隊」の調査結果が、地域で広く共有されると、身近な河川である十禅寺川に関心を向ける方達が増えてくるかもしれません。一般に、人びとが関心を失った環境から、劣化していく傾向が高まります。この活動がどのように成長していくのか、楽しみです。

NHKの「ええトコ」と「北船路」、そしてPBLセンターのこと。

▪️今日は、 NHKの「ええトコ」で取り上げられたのは大津。このような内容でした。

NHK “びわ湖の恵み”を満喫!〜滋賀 大津市〜

初回放送日:2025年3月6日

滋賀出身・ダイアン津田と堀田真由が大津市をめぐる!うなぎ、近江牛、ふなずし…絶品グルメ/芭蕉も感動!絶景スポット/歴史ある酒蔵/びわ湖の恵みを味わいつくす旅!

大津市はびわ湖の恵みが集まる街!滋賀出身・びわ湖を愛する2人、ダイアン津田篤宏と堀田真由がめぐる!▼松尾芭蕉も感動した絶景スポット▼びわ湖グルメふなずし&ホンモロコ▼春のびわ湖開きに向けた巨大観光船メンテ現場を特別見学!▼かつて宿場町だったエリアに唯一残る酒蔵で日本酒を作る夫婦▼うなぎ×近江牛!最高コラボ料理▼滋賀トークに花が咲く!笑いありほっこりありの25分

▪️この放送の中の「かつて宿場町だったエリアに唯一残る酒蔵で日本酒を作る夫婦」に注目しました。社長の平井弘子さんご夫妻が登場されました。平井商店の店内で、津田さんは堅田で購入された鮒寿司、堀田さんはホンモロコの佃煮を肴に、日本酒を楽しんでおられました。そして、社長の弘子さんが持っておられるのは、なんと「北船路 無濾過生原酒」でした。

▪️「北船路」は、以前、ゼミ生の皆さんたちが、こちらの平井商店さんと大津市北部にある北船路という棚田の農村の農家の皆さんをつないでプロデュースした日本酒です。たまたまなんでしょうが、社長さんに、あえて平井商店の銘柄の中から「北船路 無濾過生原酒」を選んでいただき、とっても嬉しいです。ありがとうございました。

▪️ラベルも、当時の学生さん、北川大輔さんが書いたものです。今は、日野町役場に勤務されています。ラベル左上隅の龍のイラストは、磯辺大輔さんが描きました。全体をデザインしたのは、吉永涼さんです。デザインをしたこの3人を含め、プロデュースのリーダー的役割を果たした靍井志帆さんも含めて、彼ら彼女らは2015年の春に卒業しました。ちょうど、10年前のことになります。ゼミのPBL活動(Project Based Learning)の一環です。PBL活動とは、学生さんたちが自ら課題を発見し、その課題を解決するために頑張る、そのような学習法です。

▪️龍谷大学には、メルシーという会社があるのですが、そこでも龍大生がプロデュースした日本酒ということで販売して欲しいです。まあ、そのような話を、昨日は龍谷大学の滋賀県人会でしました。それから、今、私は糖質制限の身なので、日本酒を楽しむ生活ができないのですが、ぐい呑み1杯程度、少しだけ呑んでみたいです。

▪️龍谷大学に勤務するようになってから、ずいぶん長くPBLに取り組んできました。文科省の現代GPに採択された「大津エンバワねっと」、現在の「社会共生実習」、そしてこの日本酒のプロデュースも含めた生産者と消費者をつなぐゼミ活動「北船路米づくり研究会」。そのような活動を指導することで得られた経験や知見は、大学教員としての自分にとっても財産になっていると思います。定年退職まであと2年しかありませんから、勤務している間にはなかなか難しいでしょうが、深草キャンパスにいつか「PBLセンター」が誕生して欲しいです。学部を超えて、学生の皆さんがプロジェクトを作り、専門分野を超えて、互いの力を活かし合いながら、地域社会の課題解決に取り組むようなことが生まれてほしい。しかも、そのような取り組みは、きちんと評価されて、単位も出るし、「ガクチカ」(学生の時に何に力を入れたこと)として誇れるようなものであってほしい。よく言われるコスパ、タイパを気にすることなく、学生の民さんには思い切り頑張って楽しんで取り組んでほしいのです。

「ユウスゲと貴重植物を守り育てる会」の「四手井綱秀記念賞」受賞

▪️平和堂財団・夏原グラントの選考委員をしています。京滋地域で環境保全に取り組む団体の活動に対して助成をおこなっています。このたび、その夏原グラントから助成をさせていただいた高橋滝次郎さんたちの「ユウスゲと貴重植物を守り育てる会」が、関西自然保護機構の「四手井綱秀記念賞」を受賞されました。おめでとうございます。

▪️高橋さんたちのグループは、伊吹山の貴重な植物を鹿の食害から守るために長年にわたって活動をされてきました。ところが、鹿の食害で植物が食べられるだけでなく、そのことを原因として、とうとう麓の集落に土砂が流れ込む土砂災害まで発生してしまいました。草がなくなったために、降った雨がどんどん勢いよく斜面を流れていくのです。それが麓の土砂災害にもつながっています。もうひとつは、これまで冬の寒さによって毎年一定数が死んでいたのですが、温暖化によって積雪量が減り、越冬しやすくなっているようです。また、近年、駆除するハンターが減少し、周辺の山から伊吹山に流入してくるなどして、シカが増えているのだそうです。こちらにNHKのニュースの中で解説されています。このニュースによれば、1㎢あたり5頭が適当な頭数であるところ、伊吹山ばあいは60頭もいるようです。びっくりします。

▪️以下は、高橋さんのfacebookへの投稿です。友達限定の投稿ではないので、シェアさせいただくことにしました。このご投稿にも書かれておられますが、「先輩方から引き継いだ伊吹山での環境保全活動などをまとめたもので、地元の先輩方や一緒に活動する仲間たちのお陰なのです」とのことです。高橋さんも含めて伊吹山を「故郷の山」として大切に思っておられる方たちが、楽しみながら活動されきたようです。高橋さんは、じつにたくさんの花の名前をご存知です。幼い頃から伊吹山に親しんでこられた、「故郷の山」とは言い換えれば「うちの裏山」なんだと思います。だからこそ、活動の主体性や責任感のようなものが生まれてくるのではないでしょうか。しかし、鹿の食害が予想できないスピードで伊吹山が壊れていっていいます。こうなると行政による土木工事や、プロによる大規模な鹿の駆除も必要になります。ということで、「今後も関係機関とともに」と書かれているのだと思います。

▪️この受賞について夏原グラントの事務局や、平和堂財団の常務理事にもお伝えしました。とても嬉しいです。受賞されたことをお伝えした常務理事さんからは、「助成先がこの様な名誉ある賞を受賞された事は嬉しい限りです」とのメッセージもいただきました。関係者としても、高橋さんたちの受賞を誇りに思っておられるのではないでしょうか。