中国のお土産マグカップ

■先月、中国浙江省寧波市の寧波大学と、湖北省武漢市の華中師範大学を訪問しました。慌ただしい出張でしたが、日本への帰国のさい、上海浦東国際空港の免税店でお土産を購入しました。妻用のマグカップと、自分用のマグカップです。トップの写真は、自分ようのものです。

■見た目は、かつて中国でよく使われていた琺瑯(ほうろう)のように見えますが、これは陶器です。カップに描かれているイラストは、改革開放以前、中国のあちこちに掲示されていたプロパガンダポスターを模しています。改革開放のあと急激に経済発展するなかで、中国社会のなかにはものすごい経済格差が生じてしまいました。そのような状況のなかで、数年前のことですが、「貧しいけれど、平等だった」かつての中国を懐古することが流行りました。レトロブームですね。若者には新鮮な感覚だったのでしょう。このカップも、そのようなブームのなかで生産されている可能性があります。

■カップになんて書いてあるのかよくわらかなかったのですが、中国語を母国語とされる方がfacebookで教えてくださいました。「植えるのは牧草ではなく,悩みです」という意味なのだそうです。あまり意味がよくわかりませんね。冒頭の「姐」という字は、「ねえさん」という意味もあるのですが、「私は」と訳したほうがよいようです。

【追記1】■このマグカップに書いてある中国語のことについて、別の方がfacebookを通して教えてくださいましたて。わざわざ調べてくださったようです。この言葉、中国のネット上のゲーム「QQ農場(Happy Farm)」に関係している表現なのだそうです(日本のネットにあるゲームに大変よく似ているらしいですね)。「哥种的不是萝卜,是寂寞。」というのもあるのだそうです。「植えてるのは大根じゃなくてもの寂しさだ、牧草じゃなくて悩みだ」。悩みや寂しさ…なにか中国の若者の心情を垣間みるような気もします…。チャンスがあれば、中国に詳しい人にもう少し聞いてみたいと思います。

【追記2】■中国の人たちからみたとき、「なんでこんな言葉がマグカップに書いてあるの?」ということなのかもしれません。ひょっとすると…。時々、外国でひらがな混じりの日本語をプリントしたTシャツを来ている人たちがいるようですね。ネット上でみることがあります。そのとき、そこに書いてある日本語に関して「なんで…??」と思うことがあります。意味は理解できるのですが、なんでそれがそのTシャツに書いてあるのか、理解できない…。着ている人は、なんとなくその文字やデザインの雰囲気を楽しんでいるのでしょう。今回は、それと逆のパターンでしょうかね。Googleの画像検索で、「日本語 Tシャツ」と入力して検索すると不思議なTシャツを着た外国人がたくさん…。

中津川市「付知町まちづくり協議会だより」が届きました!

■2月23日(日)・24日(月)の両日、岐阜県の中津川市で、地域づくりのお手伝いをしてきたことについては、このエントリーで報告しました。訪問したのは中津川市の福岡地区と付知地区ですが、付知地区から「付知町まちづくり協議会だより」を送っていただきました。ありがとうございました。

■2月23日(日)・24日(月)の両日、岐阜県の中津川市で、地域づくりのお手伝いをしてきたことについては、このエントリーで報告しました。訪問したのは中津川市の福岡地区と付知地区ですが、付知地区から「付知町まちづくり協議会だより」を送っていただきました。ありがとうございました。

■この「協議会だより」には、写真のように「脇田教授による『まちづくり勉強会』の開催」という記事を掲載していただきました。重ねて、ご丁寧にありがとうございます。記事のなかには、次のように書かれた箇所がありました。

参加者からは、「自分たちが楽しんだことを子供たちにも味合わせたい」、「盆と正月しか帰らない友だちが羨ましがる町にしたい」等の意見が出され、脇田教授からはも「付知には『やる気』と『材料』が整っている。多くの仲間を集め、活発な活動を行い、周辺地域のモデルとなってリードしてほしい」と締めくくられました。

■私の締めくくりはどうでもよくて、大切なのは皆さんの意見です。「自分たちが楽しんだことを子供たちにも味合わせたい」とは、豊かな自然環境を自分たちの遊び場にして育った地域の皆さん、それも30歳代の若い方たちが、その「楽しさ」や「豊かさ」を自分の子ども達に伝えたいといっておられるのです。この地域で暮らすことの「楽しさ」や「豊かさ」を子どもたちの心のなかにすりこんでいく、ここに暮らすことの「幸せの物差し」を心のなかに埋め込んでいくと意気込んでおられるのです。後者のほう、「盆と正月しか帰らない友だちが羨ましがる町にしたい」とは、この地域で暮らすことをまずはきちんと再評価し(都会にはできない豊かさ…)、地域の人びとがそのことを自覚し、ここでの暮らしを楽しみ、大切にしていることが、就職等の関係から外に出てしてしまった人たちに自然に伝わっていくようにしたいということでしょう。両方ともに、とても大切な「視点」です。今後の付知の地域づくり活動の展開に大いに期待しています。

【追記】■付知での勉強会の進め方なのですが、私がファシリテーター役になって、それぞれの団体の活動内容、これまでの経過、現在の課題や悩みなどをいろいろお話ししてもらいました。それぞれの団体が順番に話しながらも、お互いに質問をしたり、コメントをしてもらったりと、少しずつ「場」が和むように進行しました。それほど大きくない地域ですが、こうやって改めてそれぞれの団体の話しを聞いたり、お互いにコメントをしたりすることは、皆さんにとっても良い体験になったようです。この日は勉強会でしたが、普段から、地域の皆さんで、ざっくばらんに、気兼ねなく、おしゃべりをしたり、相談をしたりする「場所」が地域のなかにあるとよいですね。

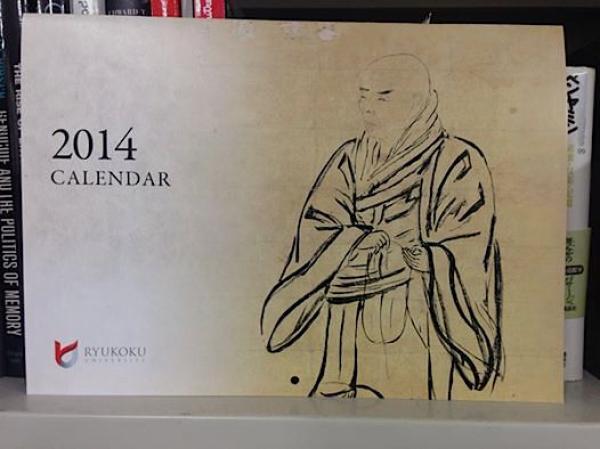

研究室のカレンダー

■今年も大学からカレンダーが配布されました。龍谷大学は浄土真宗本願寺派の宗門校であることから、カレンダーは仏教や親鸞聖人をテーマにしたものになります。今年は、表紙が「親鸞聖人 鏡御影」(しんらんしょうにん かがみのごえい)です。鎌倉時代の著名な肖像画家藤原信実の子専阿弥陀仏が、親鸞の面前で写した像で、寸分違わないといわれているそうです。

■カレンダーの中ですが、切り絵です。元・龍谷大学大宮図書館の職員をされていた青木正範さんが親鸞聖人の伝記類をもとに制作されたものです。1年間で12枚の切り絵になります。親鸞聖人の90年の生涯がわかるようになっています。

大学院社会学研究科オリエンテーション

■日曜日ですが、午後から瀬田キャンパスで社会学研究科のオリエンテーションを開催しています。今日、出席されたのは14名の皆さん。学部からの進学者、留学生、社会人の方たち。じつに多様性があります。数えてみると、14名のうちの半分が中国や韓国からの留学生です。社会学研究科では高度専門職業人の養成に力を入れていますが、このような多様性が、それぞれの皆さんの成長にとってプラスの方向につながるように、他の教員の皆さんとつとめていきたいと思います。

■オリエンテーションでは、教務主任のお2人の先生から、研究計画や文献調査・社会調査に関して説明が行われました。基本的な内容は、新入生対象の説明なのですが、それぞれの先生の経験や学問観にまで踏み込んだ大変すばらしいスピーチでもありました。そのあとは、休憩をはさんで、専攻主任のお2人の先生から、奨学金、TAやアルバイト、セクハラ・アカハラへの対応に関して説明が行われました。

■基本的な説明のあとは、新入生の履修説明相談会が開催されました。社会学専攻社会学コース、社会学専攻ジャーナリズムコース、社会福祉学専攻のそれぞれの教員たちが、そして事務的なことについては教務課職員が、4つのブースにわかれて新入生に対して丁寧な個人指導を行いました。

■オリエンテーション終了後は、瀬田RECレストランにおいて交流会が開催されました。新入生は、大学院在籍者や社会学研究科の教員と歓談しながら、充実した時間を過ごしました。

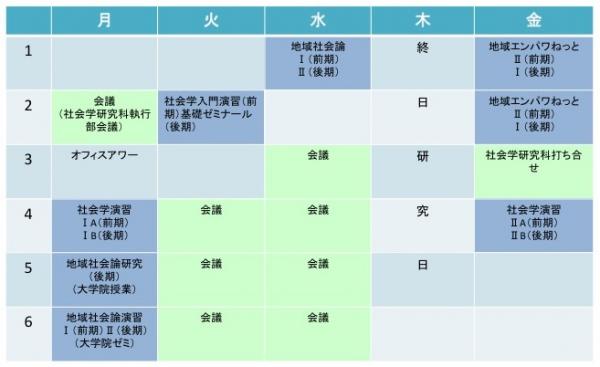

2014年度の面談

■昨年度、2012年度は延べ104人、2013年度は114人と面談を行いました。2014年度も、記録を残すことにします。

いつ面談したかの記録を残します

■このエントリーでは、2014年度のゼミ生との卒業論文やゼミ報告に関する簡単な面談の予約状況を記録として残していきます。面談の詳しい内容については、ここには書きません。キーワード程度です。私のこれまでの経験では、面談の回数と卒論の進捗状況とは比例しています。きちんと準備をして面談に臨んでください。必ず、「卒論カード」を用意して面談にきてください。また、自分のペースメーカーとしてこの記録を時々見るようにしてください(「しばらく面談に行っていないな…、これはマズい」という感じです…)。面談の予約状況のみここに書き込んでいきます。このエントリーは、「2014年度」4月からの面談記録です。面談にあたっては、上記の時間割を参考にしてください。

【追記】

■「オフィスアワー」を設けていますが、それ以外でも面談をいたします。メールで面談の日時等を調整させていただきます。

■月曜日の3限を「オフィスアワー」とします。授業に関する質問、研究についての相談、そのた学生生活に関する相談等も含めて研究室にお越しください。ただし緊急の用事等が発生する場合がありますので、あらかじめメールでご連絡をいただけるとありがたいです。

■火曜日の午後は、深草キャンパスで大学院委員会、大学院運営委員会、全学研究運営会議等が入ることがあります。毎週ではありませんが、瀬田キャンパスにいないことが多いと思います。火曜日の午後面談を希望されるばあいは、あらかじめメールで確認をお願いいたします。

■水曜日の午後は、学科会議、教授会、研究科委員会等が入ることがあります。それらの会議がなくても、大津エンパワねっと運営委員会、その他の打ち合せ等がはいる可能性があります。水曜日の午後面談を希望されるばあいは、あらかじめメールで確認をお願いいたします。

■木曜日、2014年度は終日研究にあてたいと思います。土日も、地域連携に関する活動からなかなか研究のための時間がとれません。ということで、ここは無理をしてでも研究日を設けなくてはということで、一切、研究以外のことはやる予定がありません。大学に来ているかもしれませんが、この日は面談はいたしません。

天孫神社の桜

■4月3日、「レイカディア大学」の米原校で講演をしたあと、米原から彦根まではあえて「近江鉄道」に乗り、そのあとはJRで彦根から大津まで。大津で、かつての上司と急遽お会いすることになったからです。Nさんです。現在75歳のNさんとは、facebookで連絡をとりあいました。Nさんは、facebookを楽しんでおられるのです。すばらしいですね〜。毎朝、デジタルの温度計と時計をもって琵琶湖の湖岸に自転車で出かけ、その温度計と時計とその日の琵琶湖の風景を一緒に、デジカメで写真を撮ることを日課にされています。そして、一文を添えてfacebookにアップするのです。その文書には、必ず、「今日も一日一秒しっかり生きていきましょう‼」と書かれています。読んでいて、元気が出てきますね。また、Nさんは俳句をされています。数年前からとのことです。俳句の実力はかなりのものらしく、新聞にも4句ほど掲載されているのだそうです。といことで、facebookには、季語も添えられています。最近は、短歌も始められました。勢力的に日々を過ごされています。すごいです。かつてやっていたラグビーも始めたいとおっしゃっていました。こうなると、まいりました…です。

■Nさんとは、5時半から駅前のいつもの居酒屋「利やん」でお会いすることになったのですが、大津に到着したのが5時前。少し時間があったので、facebookの「おともだち」が投稿されていた、「天孫神社」の桜を見に行くことにしました。この神社の境内にある桜は、毎年、見事に咲きます。堪能しました。不謹慎からもしれませんが、できればここで酒を呑みながら、ちゃんとしたお弁当をいただけるとよいのですが。まあ、それは無理にしても、素敵な桜を楽しむことできて、とにかく満足です。

純米吟醸「北船路」

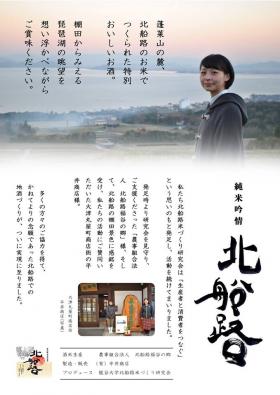

■船路で栽培した酒米・山田錦を原料に、大津の平井商店さんで醸造した純米吟醸酒「北船路」、発売されています。純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」の時に作ったポスターも少し修正されました。下の方をご覧ください。この「北船路」を醸された平井商店さんのお店の前です。並んでおられるのは、こちらの奥さんとお嬢さんです。素敵なポスターになりました〜。

■船路で栽培した酒米・山田錦を原料に、大津の平井商店さんで醸造した純米吟醸酒「北船路」、発売されています。純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」の時に作ったポスターも少し修正されました。下の方をご覧ください。この「北船路」を醸された平井商店さんのお店の前です。並んでおられるのは、こちらの奥さんとお嬢さんです。素敵なポスターになりました〜。

■昨年度と今年度は、ゼミには、パソコンのデザインソフトを使いこなせるYさんがいます。また、使いこなせるだけでなく、とても素敵なチラシやポスターを製作してくれています。「北船路米づくり研究会」の情報発信に貢献してくれています。しかし、Yさんは来年の3月に卒業します。そのとき急にデザインや情報発信の技術レベルがダウンしてしまうかも…ということが気になっています。もちろん、活動のメインはデザインではありませんので、実質をしっかり維持・発展させていくことが大切なのですが、そうはいっても、やはり気になるのです。

■もっともYさんは、超・前向き。「せんせー、大丈夫です。私が後輩を指導して、ソフトが使いこなせるように指導します」といってくれています。3年生のゼミはまだ始まっていませんが、Yさんのような先輩が手ぐすねをひいてまっていますので覚悟してやってきてください。

【追記】■純米吟醸無ろ過生原酒・純米吟醸酒関連エントリーです。

純米吟醸「北船路」の取材

清酒「二ツ鳥」

生原酒「北船路」の記事、大学のホームページに掲載されました!

生原酒「北船路」のポスター

純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」のお披露目

純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」のラベル貼り

純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」がいよいよ!!

純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」

地酒プロジェクト・生原酒「北船路」のラベル完成

地酒プロジェクト

【追記】◾︎おお、この段階で…「ポスターに誤字があります」と、担当学生から連絡が入りました。ガーン。よく見ると、確かに…。さて、どこわかりますか。修正版ができしだい差し替えます。もう、かなわんな〜…。

レイカディア大学・草津校

■滋賀県には、レイカディア大学というシニア対象の生涯学習の施設があります。このレイカディア大学の事務局の方から、「シニアの皆さんに、龍谷大学の社会学部で学生さんたちが取り組んでいる『大津エンパワねっと』のことについて、ぜひ話しをしてほしい」というご依頼があり、一昨日の3日は米原校で、昨日の5日は草津校で講演をしてきました。レイカディア大学は、60歳以上の方たちが2年間にわたって様々なことを学びます。卒業後は、地域の担い手になることが期待されています。レイカディア大学の事務局としては、シニアの学生の皆さんたちに、龍大社会学部の学生たちが地域住民の皆さんと一緒に取り組む「大津エンパワねっと」の実践を、なんらかの意味で参考にしてほしい…とお考えなのでしょう。

■レイカディア大学にいって驚いたことは、皆さんものすごくお元気だということです。昼休みや休憩時間、あちこちで皆さんおしゃべりや打ち合せをされています。そのエネルギーに驚きました。今年の2月には、神戸のシルバーカレッジにもいきましたが、神戸のシニアの皆さんもすごくお元気でした。お元気な人がここにいらっしゃるのか、それともここに来るからお元気なのか…その両方でしょうか。

■レイカディア大学は2年制です。再入学は認められません。卒業後は、地域社会の担い手として活躍していただくことが期待されています。実際、地域の自治会で活躍されたり、サロン活動を始めたりされる方がいらっしゃるとのことです。すばらしいですね〜。全国どこにいってもそうだと思いますが、中心になって地域を守っておられるのは前期高齢者の皆さんかと思います。はたして、前期高齢者という呼び方でよいのかどうか、そのあたりも気になります。超高齢社会の到来にあわせた社会制度設計が必要になるわけですが、そのような用語のことにつても考えないといけないのかもしれません。

■講演は、50分が2コマでした。大学の人間は90分1コマで慣れているので、なかなか時間配分は難しいのですが、1コマ目は、これからの時代に期待される地域のリーダーとはどういう人たちなのか、関係づくり・場づくり…の話し。2コマ目は、「大津エンパワねっと」の仕組みと学生たちの活動の内容やポイントについてご紹介しました。授業の最後には、学生の代表の方が中央に立たれてお礼の挨拶をされました。全員が起立されて…ですから、ちょっとびっくりしました。こちらこそ、「ありがとうございます」ですね。

■で、写真をご覧いただくと、皆さん笑っておられますね。なぜか。代表の方が挨拶をされようとしているとき、慌ててiPhone5をとりにいきお願いしてこのシーンを撮らせていただいたからです。失礼しました。代表の方は「若さをいただきました」とおっしゃったように思いますが、むしろ逆に、私のほうが元気なシニアの皆さんから「若さをいただいた」気持ちです。それだけでなく、こんなにイキイキとした方たちが、このレイカディア大学を卒業したあと、地域社会で仲間と楽しみながら様々な活動していただけることに、「希望もいただいた」気持ちになりました。