風邪とアイス

■数日前から喉が痛くなってきました。季節の変り目で風邪をひいてしまったのかな…と思っていると、昨日の午後から体調を崩してしまいました。どうも身体がだるく熱っぽいのです。そして、ちょっとフラフラする。4年生の指導とゼミをすませて帰宅しました。熱をはかってみると、38℃ありました。熱が少々高くても大丈夫な人もいますが、私はあまり熱に強くありません。

■数日前から喉が痛くなってきました。季節の変り目で風邪をひいてしまったのかな…と思っていると、昨日の午後から体調を崩してしまいました。どうも身体がだるく熱っぽいのです。そして、ちょっとフラフラする。4年生の指導とゼミをすませて帰宅しました。熱をはかってみると、38℃ありました。熱が少々高くても大丈夫な人もいますが、私はあまり熱に強くありません。

■今日は朝から、かかりつけの病院にいって診察していただき、風邪薬をいたただきました。それ飲んで寝ていると、喉の痛みはやわらぎ、熱も下がってきました。よく効きました。薬を飲むためには、食事をとらないといけません。唾液を飲み込むのでさえ喉に痛みを感じます。そういうこともあって、あまり食欲はないのですが、とりあえず少しお腹のなかに入れてました。そして、どういうわけか冷凍庫に「ハッピーターン」のアイスクリームも入っていたので、それもいただきました。

■最近、この「ハッピーターン」のアイスがちょっとした話題になっていますね。株式会社・明治(ラクトアイス)と、亀田製菓株式会社(ハッピーターン)の共同開発したものです。先月の29日から発売されています。ということで調べてみました。明治のプレスリリース記事からの引用です。特長は、以下の2点にあるようです。

①ハッピーターンのおいしさの秘密「ハッピーパウダー」をそのまま混ぜ込みました!

②「あまじょっぱい」濃厚な味を、つめたーいアイスで再現!

■私自身は、全国的にも人気のある「ハッピーターン」のことが、それほど好きでありません。学生との雑談のなかで、「あの白い粉が美味しいやんな〜。あれだけ食べたいわ」という学生もいました。2009年には「ハッピーパウダー」の量を通常の2倍にした「ハッピーパウダー200%ハッピーターン」がコンビニで発売されていたそうですね。このハッピーパウダー「砂糖・塩・アミノ酸・タンパク加水分解物でできている」ということらしいのですが、基本的には秘密のようです。そのハッピーパウダーがそのまま混ぜ込んであるというのです。たしかに、不思議な味です。「あまじょっぱい」です。

■私は、よく知らないのですが、というよりも敬遠してしまいましたが、「がりがり君」というキャンディにも「ポタージュ味」というものがありましたね。あれも、やはり「あまじょっぱい」のでしょうか。この「ハッピーターン」のアイスにも、なにか似たような発想を感じます。普通の味覚だと、話題にはならないのでしょうかね。

干し柿に…

■昨日は、老母の世話をしにいきました。世話を終えて帰宅しようとすると、庭の柿の木に実がたくさんなっていました。おそらく、このままでは渋い柿のはずです。私が結婚した後に、父が建てた家なので、そのあたりのことがよくわからない。どういうわけか、この柿に加えてイチジクの木も植えてあります。そちらも、たくさんの実がなります。うちの両親がこちらに移り住んだのは28年程前のことかと思いますが、私の知る限り、両親がこれらの果樹の世話を湛然にやっていた…ようには思えません。ましてや、年老いてから、父は亡くなり、母だけになってしまっては、とても庭の世話など、まして果樹の世話などできません。すべて私に回ってきます。しかし、私にも果樹の摘果を行うだけの余裕もなく、これまではほったらかしでした。ときどき、自己流に剪定するだけです。

■昨日は、老母の世話をしにいきました。世話を終えて帰宅しようとすると、庭の柿の木に実がたくさんなっていました。おそらく、このままでは渋い柿のはずです。私が結婚した後に、父が建てた家なので、そのあたりのことがよくわからない。どういうわけか、この柿に加えてイチジクの木も植えてあります。そちらも、たくさんの実がなります。うちの両親がこちらに移り住んだのは28年程前のことかと思いますが、私の知る限り、両親がこれらの果樹の世話を湛然にやっていた…ようには思えません。ましてや、年老いてから、父は亡くなり、母だけになってしまっては、とても庭の世話など、まして果樹の世話などできません。すべて私に回ってきます。しかし、私にも果樹の摘果を行うだけの余裕もなく、これまではほったらかしでした。ときどき、自己流に剪定するだけです。

■こまったな…とfacebookに投稿したところ、「実の成る木があっていいじゃないですか?渋柿なら干し柿に、無花果は白ワインでコンポーネントに、取っている暇がないですか?」とコメントをいただきました。暇というか、精神的な余裕がないのですね。とはいえ、干し柿については、比較的簡単にできそうなので、頃合いをみて摘果して、自宅で干し柿にしてみようかと思います。妻に聞いてみたところ、「そんなものは簡単。皮を剥いて紐で干すだけ」とのことでした。自分でも調べてみました。「グラグラと沸騰した鍋に柿を5秒間入れて引き上げる」とか出てきますね。殺菌して、カビがはえにくくするだそうです。そして、干したら、「1週間位して外皮が固くなったら、指で押すようにして軽くもむ」、「数日後またもむ。こうすると表面は固いけどまだ中が渋いということを防ぎます。渋が早く抜けて早く甘くなります」とのことです。なるほどね〜。どうも3週間ぐらいで、食べられるようになるようです。チャレンジしてみます。

おにぎらず

■「おにぎらず」というのをご存知ですか?この「おにぎらず」の話題をfacebookで偶然にみつけました。普通は、「おにぎり」ですから、手でご飯を握るわけですが、これは握りません。だから「おにぎらず」。つくり方は簡単。大きな海苔をひろげて、ご飯と「具」を乗せます。四角くなるように海苔でつつみます。しばらくすると、ご飯の湿気で海苔も柔らかくなります。

■気になったものですから、先日,自分でも作ってみました。残念ながら、冷蔵庫のなかには、この「おにぎらず」の具になりそうなものは、卵とウインナーしかありませんでした。ちょっと残念ですが、この卵とウインナーで「おにぎらず」を作ってみました。トップの写真です。食べやすいように、半分に切ってあります。ご覧のとおり、ヘタクソです。ひとつは、ご飯の量が多すぎたことです。これではすくないんじゃないの…程度でちょうど良いかなと思います。まあ、海苔の大きさにもよりますが。それと、包丁で半分に切るとき、ウインナーの断面が見えるようにするべきでした。切り方の問題ですね。

■「おにぎらず」だけでは寂しいので、「スープポット」でスープもつくってみました。昨日の洋風の煮物を入れて、オニオンスープの元を入れて、あとは沸騰したお湯を注ぐだけ。この「おにぎらず」と「スープポット」があれば、昼食はバッチリです。ちなみに「おにぎらず」、最初は、漫画「クッハングパパ」で紹介された…と聞いています。

イベント「町家×日本酒×学生」

■昨日は、「町家×日本酒×学生」というタイトルの素敵なイベントが、彦根市の「彦根古民家 ごはん家くまくま」で開催されました。主催は、「小江戸ひこね町屋活用コンソーシアム事務局」さんです。イベントの内容は、以下の通りです。

——————————-

大津・彦根・長浜で、町家の活用、日本酒づくりに取り組んでいる滋賀県各地の大学の学生と教員がそれぞれの取り組みをご紹介。終わった後は、ざっくばらんに交流会を実施します。もちろんおいしいお酒もありますよ。

町家やお酒、学生の活動などに興味のある方は、ふるってご参加、よろしくお願いします。

——————————-

■参加したのは、龍谷大学、長浜バイオ大学、滋賀県立大学の関係者の皆さんです。龍大の活動については、私がお話しをさせていただきました。大津市内の町家キャンパス「龍龍」を拠点とした中心市街地での「大津エンバワねっと」に取り組くみについて。そして、「北船路米づくり研究会」が、農村・北船路と蔵本・平井商店とをつなぎ、吟醸純米酒「北船路」をプロデュースしたこと。以上の2点についてお話しをさせていただきました。「北船路米づくり研究会」からは、ゼミ生のIくんが参加してくれました。また、平井商店の平井弘子さんや、先日の稲刈りのときに参加してくださった堀昭一さんも参加してくだいました。長浜バイオ大学からは、松島三兒先生とバイオ大学の学生の皆さんが、長浜市内の町家キャンバスを拠点に活動されている様々活動について紹介されました。この冬には、長浜市の農家と長浜バイオ大学や地元のまちづくり団体の連携により、新しい地酒がプロデュースされる予定です。滋賀県立大学からは、「滋賀県立大学日本酒プロジェクト」の皆さんや、卒業生の皆さんが活躍されている「小江戸ひこね町屋活用コンソーシアム事務局」の活動が紹介されました。滋賀県立大学では喜多酒蔵さんと連携して、「湖風」という日本酒をプロデュースされています。この「湖風」、滋賀県内の大学発の日本酒として大先輩です。

■当日の様子は、京都新聞の記事になりました。「酒造で地域活性化奮闘 龍大・長浜バイオ大・滋賀県立大グループ」。各大学の取り組みの紹介が終わったあとは、いよいよ交流会です。平井商店からは、お店の方でも最後になってしまった純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」と、純米吟醸「北船路」が卓上にならびました。喜多酒蔵さんからは「湖風」も用意されていました。それから、これから長浜バイオ大学関係者や農家と協力して日本酒を生産される冨田酒造さんからは、「七本槍」が登場しました。どの日本酒も、それぞれの味があり美味かったですね〜。このイベントを契機に、これから大学間の連携がより強化されていくとよいなと思います。

■当日の様子は、京都新聞の記事になりました。「酒造で地域活性化奮闘 龍大・長浜バイオ大・滋賀県立大グループ」。各大学の取り組みの紹介が終わったあとは、いよいよ交流会です。平井商店からは、お店の方でも最後になってしまった純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」と、純米吟醸「北船路」が卓上にならびました。喜多酒蔵さんからは「湖風」も用意されていました。それから、これから長浜バイオ大学関係者や農家と協力して日本酒を生産される冨田酒造さんからは、「七本槍」が登場しました。どの日本酒も、それぞれの味があり美味かったですね〜。このイベントを契機に、これから大学間の連携がより強化されていくとよいなと思います。

【追記】■今回は、滋賀県立大学の出身者の方達が、卒業後、地域社会のなかで活躍されていることを実感しました。地域の企業に就職したあとも、「何か地域社会で面白いことをしたい!!」というワクワクした気持ちのもとで、広い意味での地域活性化の活動に取り組んでおられるからです。その滋賀県立大学と比較したとき、我が龍谷大学社会学部はどうなんだろう…と、いろいろ思ってしまいました。おそらくは、参加したゼミ生のIくんは、たくさんの刺激を受けたのではないかと思います。長浜バイオ大学の松島先生は、「学生たちもほかの大学の学生たちとさっそく友達になっていました。さっと垣根が下がってネットワークができるのも、こうした会の醍醐味ですね。このネットワークがいつの日か、化学反応を起こすかもしれませんよ」と書いておられました。私も、そのような素敵な予感がします。

インデアンカレー

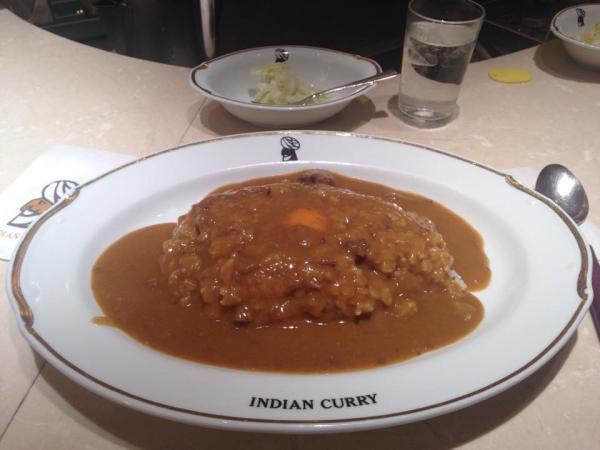

■昼過ぎに大阪梅田を通りました。昼食です。時間がなければ立ち食いうどんになりますが、それなりに時間があれば、ちょっと美味しいものを食べたくなります。何をたべるのか…少し迷いました。蕎麦、ラーメン、カレーに関してはいつもいく店を決めています。蕎麦は「御陵院 香雅」、ラーメンは「揚子江」。「御陵院 香雅」は、JRのガードしたにある「新梅田食堂街」にありますが、「揚子江」の方は、場所ですが少し梅田から遠ざかってしまいました。となると、「蕎麦」か「カレー」です。昨日は、「カレー」にしました。当然のことながら「インデアンカレー」です。

■いつもの「インデアンカレー」で気合を入れました。「気合だ!×10」ぐらいの気持ちです。写真は、三番街店のものです。これまたいつものように、「ルー大盛り」「卵」です。こちら三番街店の「ライスの盛り方」と「ルーのかけ方」、個人的にはとても素晴らしく思えます。美しい。「インデアンカレー」は全部で9店、 芦屋店、淀屋橋店、中之島フェスティバルプラザ店、南店、アバンザ店、長堀店、堂島店、三番街店、丸の内店。私は、まだ三番街店と南店にしかいったことがありません。ルーの味は同じだと思いますが、「ライスの盛り方」と「ルーのかけ方」については、私は三番街店の方に軍配をあげます。まあ、どうでもよいことなのですが、どこかでちょっとこだわりたい…そんな気持ちがあります。残りは7店ですが、「全制覇」できるように計画的にすべての店にいってみようかなと思っています。それぐらい、「インデアンカレー」のファンです。でも、カレー一般が大好き!!…というわけでもありません。ここのカレーが好きなのですね。

アサヒビール吹田工場見学

■昨日、「アサヒビール吹田工場」の見学をしてまいりました。大津駅前の居酒屋「利やん」関係者の皆さんと一緒です。「利やん」のビールはアサヒビールです。時々、会社が顧客である「利やん」関係者のために、こうやって工場に招待してたくださるのです。もちろん、工場の中を見学するだけでなく、最後は試飲までさせていただきました。できたてのビールはやはり美味しいですね。

■昨日、「アサヒビール吹田工場」の見学をしてまいりました。大津駅前の居酒屋「利やん」関係者の皆さんと一緒です。「利やん」のビールはアサヒビールです。時々、会社が顧客である「利やん」関係者のために、こうやって工場に招待してたくださるのです。もちろん、工場の中を見学するだけでなく、最後は試飲までさせていただきました。できたてのビールはやはり美味しいですね。

■本当は、製造ラインも見ていただきたいのですが、基本的に土日はストップしています。しかも、工場の内部は撮影禁止。私たちは、動画で製造風景を拝見しましたが、ものすごいスピードなのです。驚きました。ご一緒した「利やん」のご常連の会社はセンサーの会社です。おそらくは、アサヒビールが使っている機械のなかにも、この会社のセンサーが使われているはずだ…とのことでした。

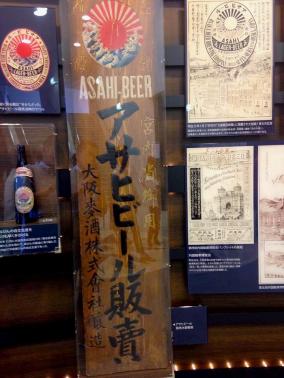

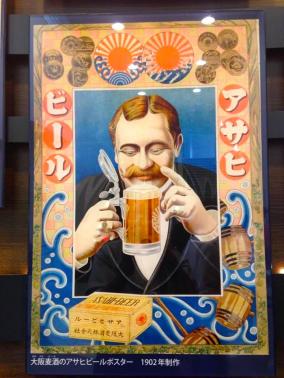

■少し写真の説明をしましょう。【1段目】工場見学前の記念写真です。【2段目左】工場内を案内してくださった社員の方。宝塚の男役の方に説明をしてもらっているようで、思わず「カッコイイ!」と思ってしまいました。1889年 鳥井駒吉さんが大阪府大阪市で「大阪麦酒会社」を創業しました。写真は、そのときのものです。社員さんの右手のあたり、鳥井さんです。【2段目右】アサヒビール関連の商品。【3段目左・右】カルピスはアサヒビール傘下なのですね。知りませんでした。また、よくみかけるワイン、焼酎、ウイスキーなどもアサヒビールの商品とは知りませんでした。「アーリータイムズ」もなんですね。こういうニュースを確認しました。【4段左・右】古い時代の看板です。いいですね〜。しかし、ここから展示室内部(というか工場の内部)は、撮影禁止でした。【5段目・左】特別室で、試飲をさせていただきました。美味しかったですね〜。ビールは鮮度が勝負であることがよくわかります。【5段目・右】【6段目・左】私もふくめて、みんな試飲でできあがりました。楽しい一日になりました。

【追記】■【4段目・右】一番右端の男性とその隣の男性の腕のあいだから…顔が。

町家×日本酒×学生

■こういう小さなイベントが開催されます。私もお話しをさせていただきます。以下は、主催側の関係者の方からの情報。

—————————————–

大津・彦根・長浜で、町家の活用、日本酒づくりに取り組んでいる滋賀県各地の大学の学生と教員がそれぞれの取り組みをご紹介。終わった後は、ざっくばらんに交流会を実施します。もちろんおいしいお酒もありますよ。

町家やお酒、学生の活動などに興味のある方は、ふるってご参加、よろしくお願いします。

■会場 彦根古民家 ごはん家くまくま(彦根市河原2丁目2-38)

■スケジュール

開場・受付 15:30

フォーラム 16:00-18:30

交流会 18:30-21:00

■定員 30名(先着順)

■参加費 無料

*ただし、懇親会参加費3,000円

懇親会に参加される方は公共交通機関をご利用のうえ、お越しください。飲酒運転は法律違反です。絶対におやめください。

■申し込み方法

下記のFAXまたはメールにてお申し込みください。

■お申し込み・お問い合わせ先

小江戸ひこね町屋活用コンソーシアム事務局

TEL:0749-23-2123 FAX:0749-26-2730

mail:info@hikone-machiya.com

今回の韓国の「食」

■今回の「Korea AG-BMP Forum The 5th International Conference」の出張、2泊3日の短い旅でした。1日目の昼食は機内食。夕食は、光州市内の韓国家庭料理のレストラン。翌日の朝食と昼食は宿舎となったホテルのレストランで。夕食は光州市内のシーフードの食堂。最終日の朝はソウルのホテルで、昼食は明洞(ミョンドン)のソルロンタンの食堂。こんな感じの食事でした(もちろん、太文字にしたところが「いいね!」です)。

■今回の「Korea AG-BMP Forum The 5th International Conference」の出張、2泊3日の短い旅でした。1日目の昼食は機内食。夕食は、光州市内の韓国家庭料理のレストラン。翌日の朝食と昼食は宿舎となったホテルのレストランで。夕食は光州市内のシーフードの食堂。最終日の朝はソウルのホテルで、昼食は明洞(ミョンドン)のソルロンタンの食堂。こんな感じの食事でした(もちろん、太文字にしたところが「いいね!」です)。

■トップの左の写真をご覧ください。2日目の光州市内でいただいた夕食です。韓国の伝統料理…ではないのですが、人気のある料理なのだそうです。特に、ここ光州市は海に近いこともあってシーフードの食事が豊かです。左側の緑っぽい方。これは、海藻(海苔のような感じの海藻なのだそうです)とモヤシやアワビなどのシーフードを、独特のタレで一緒にいためたものです。右側は、同じくシーフード(アンコウのようなゼラチン質を多くもった魚や…謎の海産物…噛むとなかから水分がピュッと口のなかにひろがる)とモヤシを辛いタレと一緒にいたためたものです。うまく説明できていませんね…すみません。それに料理名を聞き忘れました。左側の方は辛くありません。ですから、「まず、こちら(左側)から食べてね」とお店の店員さんに言われました。右側の辛い方から食べると、舌が麻痺して、右側の美味しさがわからない…ということのようです。韓国の方達は、この料理をたいらげたあと、残りのタレにご飯をまぶして食べるのだそうです。いいですね〜。

■こんどは、下の方の写真をご覧ください。こちらは最終日の昼食。ミョンドンのソルロンタンの食堂でいただいたものです。ソルロンタンとは、牛の肉・骨をぐつぐつと煮込んで作った白色のスープ料理です。とても身体によさそう。「滋味」とは、こういう料理のための言葉だなと思うような味です。この食堂では、様々な種類のソルロンタンがあるようですが、私にアテンドしてくださったキム・ミションさん(建国大学大学生命環境科学部大学院博士課程)のおすすめは、写真のソルロンタンでした。朝鮮人参、ナツメ、栗、松の実、ニンニク、ネギやエノキ、それからごっつい牛スジや骨が入ったものでした。キムさんが「疲れた身体には良いですよ」と勧めてくださいました。本当に、身体にしみ込むような味でした。スープを楽しみ、具を食べてしまったあとには、そこにご飯をいれていただきました。これも、ナイス!! です。上の写真の右側をご覧ください。これは、ソルロンタンだけでは足らないだろうからと、キムさんが追加に注文してくれた「唐辛子入りのチヂミ」です。韓国よくご存知の方達は先刻ご承知でしょうが、キムチはサービスです。この食堂では、各テーブルにはステンレス製の小さな箱が備え付けられており、そこのなかに白菜のキムチとカクトゥギ(大根のキムチ)が入れられていました。

■明洞の「ソルロンタン」。今回の韓国出張の最後の「〆の料理」にふさわしい料理でした。非常に美味しくいただきました。

私の「まちの縁側」

■facebookに投稿した記事を、少しリライトして、ここに掲載します。

捕まってしまった!

昨日は、「北船路米づくり研究会」の明後日の稲刈り作業に関連して、某老舗の社長さんとお話しをさせていただいた。社長さんにも、稲刈りにご参加いただけることになった。ここから、日本酒のときと同じように、また新しいコラボ事業が始まるかもしれない。

帰りは大津駅ということになるので、当然のことながらいつもの店の前を通る。吸い寄せられるように中にはいり、大阪の吹田にでかける別の用件でマスターと相談して、調理で忙しいマスターのかわりにメールなどを参加者に送りつつ、そろそろさらっと帰宅しようと思っていた、まさにそのとき、店の入り口から大きな笑い声が。

滋賀県大の近藤くん、彼の学生だった村上くんが笑っているではないか。村上くんは、現在、釜石市役所で災害復興にかかわって広報の仕事をしている。ひさしぶりに関西に戻ってきていた。もう1人の木村さんは、初対面。やはり、近藤くんの学生だった方。この3人師弟トリオが大津駅でおちあい、「さてどこに行こうか…そういえば以前連れていってもらった『利やん』があるな」とやってきたらしい。ひょっとして、私がいるかもと冗談をいいあっていたら本当にカウンターに座っていたので、驚くとともに大笑いをした…ということらしい。

さて、私のほうは、自宅に夕食があるので、ひたすら呑むだけだが、若い人たちは、食べて呑む。初対面の木村さんは、私がキープしてまだ間もない焼酎の一升瓶を全部飲み干すとか、わけのわからないことを言い始めて、本当に空けてしまった。恐ろしい…。さすが、泡盛で鍛えてきている人は違う。飲み方も、根性が入っていたな。

この店は、焼酎を1本キープするたびに、そのときに一緒にいた人たちで記念写真を撮り、それがカードとして増えていく。一升瓶にリングでとめてあるカードがその記念写真。木村さんは、このカードに入りたかったのだ。だから、根性で焼酎を空けてしまったのだ。その動機はわからんでもないが、ややかわいらしいものがある。

まあ、いろいろあったわけだけど、近藤くんともひさしぶりに会えたし、村上くんとは10年ぶりの再会だった。楽しかった。あかわらずみなさん若々しい。

私のばあいの「まちの縁側」(© 延藤 安弘先生)

昨晩の「利やん」は、様々な再会な出会いがあった。ひとつは、記事としてアップした滋賀県大の近藤研究室の皆さんとの再会と出会い。ひさびさに女性の酒豪にであって感服した。

もうひとつは、エフエム滋賀の皆さん。グループで来られていた。以前、「北船路米づくり研究会」の活動をいろいろ番組で取り上げてもらった。パーソナリティの 川本 勇さんやマネージャーの 中村恭子さんが取材にきてくださった。そして、番組に学生も登場させていただいた。そのときにお世話になったプロデューサーの方から、「おひさしぶりです」と声をかけてくださった。老人力がついているから、そうやって声をかけていただると助かる。

また、政策学部の 白石克孝先生のゼミ生でしたという、とある市役所の課長さんにもお会いした。職名からすると、役所の中枢におられる。「先生は、私のことを覚えておられるかな〜」とおっしゃっていたが、きっと記憶されているはず。

あと、NTTの方とか、いろいろ、再会・出会いの数珠つなぎ。この「利やん」では、こういうことがよくある。異業種交流の「場」ともいえる。そのような「仕事をぬき」にしても、いろいろな方達と知り合いになった。広い意味の「まちづくり」に関して、いろいろ頼まれたり、こちらからも相談をしたりお願いをしたり…。純粋に楽しみのつながりというのもある。大学とか学会とか、そういう枠組みを超えたところでの「つながり」に心から感謝。そういう意味で、「利やん」は、私の有り難い「まちの縁側」なのだ。

■「まちの縁側」とは、建築家、都市研究者、 都市計画家、教育者、地域プランナー、地域活動家…である延藤安弘先生の造語です。延藤先生は、「まち行く人と交流して、子どもからお年寄りまで「あそこに行けば何か良いことがあるかもしれへん」と気軽に立ち寄れる、地域に開かれた新たな公共の場」を、「まちの縁側」と呼んでおられます。また、そのような「まちの縁側」が、いろんな地域で育っていく活動もされています。こちらがわかりやすいかもしれませんね。延藤先生のインタビュー記事です。

かしこい生き方のススメ 第80回NPO法人まちの縁側育くみ隊代表理事 延藤安弘さん

■「利やん」は、私のような酒飲みに限定ということになるのかもしれませんが、「まちの縁側」と同等の機能をもっています。そういう、「まちの縁側」が、居酒屋だけでなく、いろんなところに分散しているといいなあと思います。たとえば、地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」で活用している町家キャンパス「龍龍」についても、そのような「まちの縁側」であってほしいとずっと思ってきました。そこに、お世話役の人がいて、その人がプログラムオフィサーの役割を果たして、まちに開かれた形で、いろいろな活動(学生×まちの人×地域)を支えていく仕組みがあったらなあと、思ってきたのです。現在は、そのような方向を目指して、「大津エンパワねっと」の学生たちが、「まちづくりカフェ」という活動を展開しています。しかし、まだイベント実施にエネルギーをとられて、「地域に開かれた新たな公共の場」という段階には至っていません。なにか、変化が生まれてくるといいなあと思っています。

【追記】■村上くんとは10年ぶり…と書いたけれど、ご本人からは「約10年ぶりかなあと思っていたら、よくよく冷静に考えると、昨年琵琶湖フォーラムでお会いしていたなあと」と連絡がありました。老人力がついてきて、すっかりそういうことを忘れていました。写真ですが、上の方は、「利やん」の店員さん(けいこちゃん)に撮っていただきました。下の方は、村上くんが撮ったものです。被写体は別にして、なんだかエエ感じ〜の写真だなと思い、村上くんのお許しを得てアップさせていただきました。

十三・ションベン横町

■夕刊の1面記事を読んでいて、昔のことを思い出しました。以下は、十三・ションベン横丁の思い出です。facebookに投稿したものを転載します。

■夕刊の1面記事を読んでいて、昔のことを思い出しました。以下は、十三・ションベン横丁の思い出です。facebookに投稿したものを転載します。

———————————–

■今から、25年以上前のことになるだろうか。その頃まで、十三には、とても美味しい居酒屋があった。「万長」という店だ。これは、本当に美味い素敵な居酒屋だった。お店に入ると、出汁の良い香りがプーンとした。これが「万長」のすごいところだ。特に、魚を使った料理がとても美味かった。

■この「万長」に初めていったのは、学部の卒業式のときのことだった。卒業式が終わったあと、ゼミの担当教員であった山路勝彦先生と一緒に、4月から大学院でお世話になる領家穰先生の研究室にご挨拶にいった。卒業式が午前中で終わり、山路先生に付き添われて領家先生の研究室にうかがったのだ。

■「脇田をとるつもりはなかったんや(大学院に合格させて、ゼミ担当教員として受入れる予定はなかった)。ところが、俺がいないあいだに会議で決められてしまって。不在裁判やな(笑)」というところから話しが始まった。そして、「ここにいても、しょうがないから。十三の『万長』に行こう」ということになった。領家先生は、山路先生と私を、大阪十三の「万長」という居酒屋に連れていったのだ。

■昼間からやっている居酒屋もあるが、「万長」の開店は夕方だったように思う。店は、ショウベン横町の神戸よりの角の、阪急寄りにあった。角だから、2面は、ガラガラっとガラス戸を開けることになる。そこに暖簾がぶらさがっている。昔は、このタイプの店が多かった。領家先生は、この店の超・超常連だったので、マスターに一言声をかけて店にはいり、仕込みの途中であるにもかかわらず、マスターに「できるもんでいいから、出してくれ」といって、真っ昼間から宴会(私の歓迎会)が始まった。店は2階建て。2階にあがるためには、梯子のような急な階段をのぼることになる。このとき、マスターが仕込みをしている1階カウンターで宴会が始まった。

■呑むのは、そのときは濁酒だったように思う。今のように、洗練されたものではなく、昔ながらの濁り酒。それを呑んだ(たしか…)。酒のあては、う〜ん…、マグロを海苔とシソでくるんで食べるやつとか…、まあ、マスターが適当につくってくれた。美味かった。今よりももっとアホだった私は、調子に乗ってのんだ。数時間、宴会が続いただろうか…。とりあえず、「万長」での宴会は無事に終了した。

■しかし、山路先生と私には、新阪急ホテルでの「謝恩会」がまっていた。当時は、ゼミごとにホテルで部屋を借りて謝恩会をやっていた。学生が費用を出してホテルの部屋を借りてパーティをするのだ。今の学生さんたちからは、とても考えられないだろう。ちなみに、龍大には謝恩会はない。同窓会の歓迎パーティなのだ。私たちは、来賓として招かれているだけ。謝恩会なんて、今の時代にはそぐわないしね。で、新阪急ホテルにたどり着く、山路先生も私もフラフラ…。ゼミの仲間たちには、きっと顰蹙をかったにちがいない。もちろん、領家先生だって…なのだ。

■その時から、私の20歳代の十三ションベン横町の記憶は始まる。なんというか、今から思えば、すごい経験をさせていただいた。1人で呑みにいって、電車がなくなり、マスターにタクシー代金をもらって下宿まで帰った記憶もある。マスターは、学部の先輩でもあった。おごってくれたのだ。もちろん、ずいぶん学年は上の先輩だ(マスター、あのときはありがとうございました。)。そのような良き時代だった。昔は、すぐにセピア色の素敵なノスタルジーになる。それでいい。それにひきかえ今は…と言わない限りだが。

■大学の世界で、こういうことは、もう、おそらくは、絶えてしまっているように思う。私たちは、先生に、もう勘弁してください…と思うほど、酒を呑ませてもらった。しかし、それは思っているだけで、口の方は卑しかった。胃袋は拒否しているのに、口は酒を求めるのだ。ションベン横町でも、たぶん何度かリバースしていると思う。当時は、酒類といえば、ビール、日本酒、焼酎、そしてたまに濁り酒だった。モスコミュールとカシスソーダとか…、なんとかチューハイとか、そういうものはなかったのだ。しかし、酒の美味しさがわかっていなくても、呑みたかった。とにかく呑みたかった。

■領家先生には、30歳頃まで十三で呑ませてもらった。結婚前、今の妻も呼び出されて「万長」にやってきた。妻は、大学入学した当時の基礎ゼミで領家先生のお世話になっていた。そういうこともあり、妻は呼び出されたのだ。結婚することが決まり、お祝いをしようと呼び出したのだ。妻は、遠く、奈良の自宅からやってきた(そのあいだも、ずっと先生と私は呑み続けていた)。

■その後、私は琵琶湖博物館や岩手県立大学で働くようになり、十三とは疎遠になってしまった。そして、「万長」もいろいろ事情があり閉店してしまった。ずいぶん、駄文を長々と書いてしまった。領家先生との再会の話しや、晩年の先生のお宅に訪問した時の話しは、また別の機会にするしかない。領家先生は、2011年5月14日に逝去された。さて、朝日の夕刊。なかなかションベン横町の復活は難しそうだ。でも…、という気持ちはもちろんあるのだが。