京都のラーメン(4)京都新福菜館

ビワマスのこと

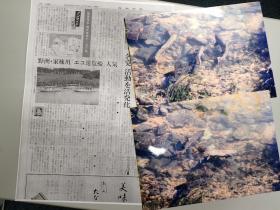

■「つながり再生モデル構築事業」(滋賀県琵琶湖環境部環境政策課)の関係で、野洲市にある家棟川の支流に調査にいってきました。先日、地元の「NPO法人家棟川流域観光船」の方たちとの協議のなかで、この支流にビワマスが産卵をするために遡上しているというお話しを、写真とともに伺っていたからです(写真下段右)。地元の皆さんの観察によれば、琵琶湖からやってきたビワマスたちは、家棟川の支流に入り上流に昇ろうとするのですが、河川の構造物が邪魔をして遡上できないようだというのです。また、大きな礫が河床にあって、産卵に適した砂利がないということもご指摘されていました。ということで、ビワマスが遡上し産卵できるようにするために、関係者が集まって現地を調査することになりました。

■この日の調査は、地元からは、「NPO法人家棟川流域観光船」の代表である北出さんと、野洲市環境基本計画の策定に市民として参加された方達3名の皆さんがご参加くださいました。研究者では、「つながり再生モデル構築事業」のモデル地域選定委員会でご一緒した、滋賀県立琵琶湖環境科学研究センターの佐藤さんが、今回の調査をアレンジしてくださいました。佐藤さん、ありがとうございました。そして、河川に魚道をどのように設置すればよいのかという技術的な点から、同じく選定委員会でご一緒した徳島大学の浜野龍夫先生(生物資源増殖学、地域生物応用学)もご参加くださいました。浜野さんは、ご自身で「私は、便利な水辺のおっちゃんなんですわ」とおっしゃいます。全国各地の河川の魚道設置に積極的にアドバイスし、それぞれの河川にあった魚道を提案をされてきたたくさんの実績をお持ちなのです。その他、行政からは、滋賀県琵琶湖政策課・流域政策局・南部土木事務所から4名の職員の皆さんが、野洲市からは環境課の皆さんが2名、そしてなんと驚いたことに、野洲市長の山仲さんもお忙しいなかご参加くださいました。

■調査は、冷たい雨が降るなかで実施されました。写真をご覧ください。地元の皆さんが困っておられるのは、トップの写真にあるような仮設の「落差工*」をビワマスが超えることができない…ということです。この落差工の手前までは、河川がすでに整備済みで、矢板をうってあるところから上流は未整備のままになっており、その整備の時期も未定なのだそうです。数十年間は整備される予定がない(必要性がない)とのことでした。ということで、現在の「落差工」の状況を確認し計測するために、浜野先生と佐藤さん、そして地元の市民のお1人が川のなかに胴長を着用して入っていかれました。あまり役に立たない環境社会学者の私は、橋の上から見学…。浜野先生からは、写真の中断左のような支流のさらに支流については、ビワマスが遡上しないような工夫をして、落差工に魚道を設置すれば、ビワマスは遡上させることができるというご意見をお聞かせいただけました。工事費もおそらくは600万円程度で済むとのことでした。浜野先生の言われる魚道とは、私たちが通常考える魚道とは異なります。河川の横に階段状の魚道がよく設置してありますが、日本の河川の魚達に不向きなものなのだそうです。こちらをご覧いただくと、浜野先生がご指導されている魚道がどのようなものであるのか、わかります。また、工事費が安く済むのかもわかります。

■こうやって、冷たい雨のなかで立場の異なる人たちが一緒に行動すること、言い換えれば、身体を使って「場を共有することは」とても大切なことだと思います。私たちは、調査のあとは、野洲市の図書館の一室を借りて協議を継続しました。異なる視点から、どうやって魚道を設置していくのか、知恵を出し合いました。生息調査を継続していく。工事費をどうやって捻出するのか。魚道の設置工事には市民参加で行う必要があること。野洲市全体の市民活動・まちづくりの文脈(環境再生型地域づくり)を背景にして、ビワマスの遡上・産卵や魚道設置を位置づける必要があることなど…いろいろ意見が出ました。意見を出すだけでなく、目標に向かってロードマップを作成していくことなども、全員で共有することになりました。

▪︎ところで、ビワマスってご存知でしょうか。ビワマスは、琵琶湖の固有種です。琵琶湖にしか生息していません。ビワマスは、琵琶湖の周囲の河川で生まれた仔魚は、琵琶湖の深いとろこにいって4〜5年かけて40〜50cm前後まで成長します。そして産卵期になると、生まれた河川に遡上していくのです。この産卵期のビワマス、大雨のときに黒く群れをなして河川を遡上することから、アメノウオともよばれています。しかし、そのような群れをなして遡上することは、この野洲市のあたりではあまり見られなくなってきました。河川改修などによる生息環境の悪化などで、生息数が年々減少しているからです。現在は環境省のレッドリストに準絶滅危惧種(NT)として指定されています。 今回、家棟川支流でこの準絶滅危惧種のビワマスの産卵が確認されたことから、家棟川をはじめとする身近な河川にもっと多くの皆さんの関心が向かっていけばよいなあと思っています。そして、流域管理を柱にした、環境再生型のまちづくりが展開していけばよいなと思っています。

*落差工:洪水防止や農業用水確保のために、急勾配の河川の勾配を緩やかにする構造物のことです。落差を河川のなかに設置して、階段状の段差をつけて流れを緩やかにします。そのことで流速を調整するのです。

facebookの投稿

■以下は、今日、facebookに投稿したものです。ひとつは、朝、通勤する近鉄の車内の吊り広告をみて思ったことです。いつもは、facebookの投稿を加筆修正してブログにアップすることが多いのですが、今回は、そのまま掲載させてください。

おおっ、近大や!同業者の「情報発信」は、やはり正直なところ気になる。この状況の中で、気にならない大学人はどうかと思う(たとえば、こんな人…と書きたい気持ちもあるが、やめておこう。自分の定年まではなんとかなるやろ…などとは考えないほうが良い)。

それぞれのニッチをみつけて状況の変化にどう対応・適応できるのか。差別化をはかる際の、質が重要だ。そのための多様な組織内資源に気がつくことも大切だ。そして、状況の変化に適応・対応するスピードも。

昨日は、こういった戦略に関してヒアリングを受けた…というか、夢語りをしてしまった(すみません…)。「アホか!」と言われることを恐れず、妄想=夢を、ちゃんとした志を密かに持った人びとに語り続けていると、いつか創発的に形が浮かび上がり、ひとつの大きなベクトルが生まれ、現実のものとなっていくのだ。

■お読みいただいても、よくわからない話しですよね。自分に言い聞かせているためもあるので、お許しください。そのうちに、何か大学での取り組みに関して報告できるようになるかもしれません。以下も、本日、投稿したものです。こちらは、今の自分のこと、個人的なことでしょうか。

40代の半ばで、今の職場に異動した。学内外、いろんな方達から、いろんな仕事を頼まれ、可能な限り断らずに引き受け、「なんで引き受けてしまったんやろ…」と思うこともあったし、理不尽な目にあって体調を崩してしまったこともあったが、真面目に働き、それなりの成果を出し、同時に自分の中に経験知をためてきた。それが私の心や頭の樽の中で良い具合に絡まり発酵してきた。歳を取って良いことは、そういうことなのかなと思う。

もっとも、これは、これまで出会ってきた皆さんのおかげ。お陰様…とは、こういうことをいうのだ。そういう意味で、いろんな方達から「贈られた」目に見えない「何か」を、自分の中でさらに醸し、今度は社会に向かって「贈り返す」ことが必要だ。

松岡正剛による、ナタリー・サルトゥー=ラジュ『借りの哲学』の書評の最後。

____________

本書の結論は、人間は「借り」からは逃げきることはできないということにある。だからこそ、借りを認め、借りを別の方法で回遊させるしくみを考えるべきだというものになっている。

これは依存関係や貸借関係や贈与互酬関係を、もっと高次化するべきだという構想だ。「借り」を前提にした社会システムこそつくるべきだという構想だ。その具体策や制度案はまったく示されてはいないけれど、その骨格にくるのは、おそらく「返さなくてすむ借り」をシステムの中心にもってくることだろう。

本書は、こんなふうに結ばれている。

‥‥「足りないものがある人」に「借り」を通じてその足りないものが贈与され、「欲望が満たされた人」が今度は何かを贈与して、また別の「足りないものがある人」の欲望を満たす。足りないものをそうやって獲得する社会が待望されるのだ。

_________

2015年度前記開講「地域エンパワねっとⅠ」履修説明会

ブラタモリ~京都~

■「ブラタモリ~京都~」が、NHKの新春の特別番組として1月6日に放映されるようです。

■「ブラタモリ~京都~」が、NHKの新春の特別番組として1月6日に放映されるようです。

街歩きの達人・タモリさんが、“ブラブラ”歩きながら知られざる街の歴史や人々の暮らしに迫る「ブラタモリ」が、3年ぶりに来年4月からレギュラー番組として復活します。ある土地のナゾに導かれ、ナゾを解明しようと、今話題の出来事や街に残された様々な痕跡にタモリさんが出会いながら、街の新たな魅力や歴史・文化などを再発見していきます。

■全国の「ブラタモリファン」の皆さん、期待いたしましょう。なお、2015年1月3日(土)午前8時15分からは、「ブラタモリ 新春アンコールSP」と題し、過去の放送回から選りすぐりの4本を、まとめて一挙放送するとのことです。こちらも楽しみですね。

樹心館(瀬田キャンパス)

■昨日は、職場の奈良県人会でした。この奈良県人会、1回だけどうしても出席できないことがありましたが、この龍谷大学に勤務してから、ほぼ「皆勤」です。こういう県人会の良いところは、キャンパスや配属先が違うため、ふだん話しをすることがない教職員の皆さんと、素敵な関係をつくることができることです。昨日は、祇園の京料理屋さんで奈良県人会が開催されました。祇園というと、お茶屋さん…を連想しますが、もちろん違います。おそらくは元々はお茶屋さんだったと思いますが、京料理・懐石料理のお店です。私たちのような者でも、なんとか行けるお店でしょうか。とても美味しくいただきました。

■昨日は、文学部の先生方とお話しをしました。そのうちのお1人は、民俗学を専攻するN先生でした。以前も、奈良県人会で1度ご一緒しているかもしれません。私の脳味噌はだいぶ記憶力が低下しています。おそらく…です。老人力がついてきました。ひょっとして、そのときも同じ話題だったかもしれません…。今から20年程前、私が滋賀県立琵琶湖博物館の開設準備室に勤務しているとき、奈良にお住まいである民俗学のF先生のご自宅に伺いました。F先生が蔵書の一部を博物館に寄贈したいということで先生のご自宅に伺ったのです。そのときにN先生とも出会っているという…そういう話しです。N先生は、当時、奈良県内の博物館の学芸員をされていました。記憶力の低下した私の脳味噌のなかでは、そのときのシーンには霧がかかっているのですが、私よりも年上でいらっしゃるにもかかわらずN先生は、そのときのことをはっきりと記憶されていました。世間は、狭いです、本当に。

■写真は、祇園とは何の関係もありません。瀬田キャンパスにある「樹心館」です。どういうわけか、建物の中の照明が点いていました。

地域エンパワねっとⅠ(7期生)

■「大津エンパワネット」コース「地域エンパワねっとⅠ」(8期生)。

■後期・金曜日の1・2限は、「地域エンパワねっとⅠ」の授業です。今回は、12月の全体授業でした。先月の全体授業のあと、各学生チームは、地域に出て、地域の皆さんからお話しを伺い、資料も集め、自分たちでミーティングをし、担当教員(私ともう1人)の指導も何度も受けてきました。このようなプロセスのかなで、3年生の前期に履修する「地域エンパワねっとⅡ」で構想していく活動の、その前提となる「課題」を「発見」していくのです。うまく「発見」できたか…というと、それが簡単にはいきません。地域社会の文脈に位置づけたとき、実現可能で、なおかつ価値や意味のある「課題」である必要があります。学生たちは、真剣に悩んでいます。「それで、いいのだ!!」…と思っています。

■とはいえ、来月の1月18日(日)には、「地域エンパワねっとⅠ」の報告会が開催されます。そのときまでに、自分たちはもちろんのこと、地域の皆さんも納得できるような「課題」をきちんと「発見」し、「課題」の「解決」に向けた活動が提案できなければなりません。学生たちは、焦っています。「それで、いいのだ!!」…と思っています。焦るぐらいならば、報告会に向けてきちんと作業工程(ロードマップ)を作って、少しずつ前進してほしいと思います。