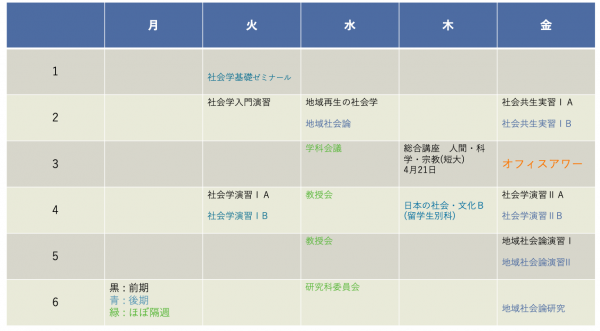

2022年度の時間割の再掲

■私の時間割については、昨年の12月の段階ですでにこのブログでお知らせしてありますが、最終的に決定いたしましたので、修正を加えて再掲させて頂こうと思います。

■昨年度と今年度は、退職された方の授業「環境社会学」や、長期研究員で研究に専念されている方の授業「現場主義入門」を、「代打」で担当したので担当コマ数が多かったのですが、来年度はそれらの授業が無くなります。大学院の授業の履修者がいると、前期は6コマ、後期は8コマになります。木曜日は、前期は短期学部の講義を1回だけ担当します。木曜日の後期は、留学生別科の授業を担当します。オフィスアワーは、金曜日の2限。場所は、6号館の社会共生実習支援室です。よろしくお願いいたします。

■月曜日、そして前期の木曜日は、大学教員生活も残り少なくなってきましたので、自分の研究に時間を充させていただこうと思います。まあ、現実には、なかなかそんなわけにはいかないと思いますし、すでにそのような雰囲気が漂ってきました。また、集中講義サマーセッション では、今年度に引き続き、来年度も「びわ湖・滋賀学」のコーディネーター務めます。コーディネーターは、基本的にボランティアになるので授業コマ数にはカウントされません。ただし、全ての授業のサポートに入ります。

■来年の担当授業は以上の通りです。

2021年度 社会共生実習活動報告会

■金曜日2限は「社会共生実習」。普段は、担当している「地域エンパワねっと・大津中央」の指導をしているのですが、今日は、この「社会共生実習」で開講されているすべてのプロジェクトチームの学生たちが集まり、活動報告会を開催しました。全部で10チームの報告を聞かせていただきました。

■金曜日2限は「社会共生実習」。普段は、担当している「地域エンパワねっと・大津中央」の指導をしているのですが、今日は、この「社会共生実習」で開講されているすべてのプロジェクトチームの学生たちが集まり、活動報告会を開催しました。全部で10チームの報告を聞かせていただきました。

■昨年から新型コロナの感染拡大の波が続き、社会共生実習のどのプロジェクトチームも思うように活動できませんでした。サーファーは大きな波を求めていきますが、私たちは逆に大きなコロナの波を避け、大きな波の隙間でなんとか活動を行ってきました。困難な状況のなかで、学生の皆さんは、よく頑張ってこられたなと思います。なんとか無事に今年度の「社会共生実習」を終えることができて、教員としてもほっとしました。

■ところで、大学の教育の場では、しばしば「きちんと単位を取っているか」という言い方を耳にします。まるで、単位を取ること自体が目的かのようです。大学が定めたカリキュラムの枠組みのなかで、単位の取りやすさという「コスパ」の物差しだけで単位を積み上げているかのようです。もちろん単位という考え方やカリキュラムの存在を否定するわけではありませんが、学びの主体性が伴わなければ、まるで「工場のオートメーションでどんどん製造されていく商品」のようになってしまいます。それでよいのでしょうか。

■おそらく、社会共生実習を履修している学生の皆さんは、このようなイメージの中に自分が吸い込まれていくことを拒否し、吸い込まれることがないように頑張っている方たちだと思います。そして、与えられたカリキュラムのなかに、自分の学びを立ち上げようとされている方たちだと思います。頑張ってください。応援します。

■今日の報告は、どちらかといえば、活動のプロセスや活動で生み出された成果を中心としたものでした。しかし、そのような成果を生み出す活動に取り組むことのなかで、自分自身に、プロジェクトの他のメンバー、そして学外の地域の皆さんとの関係に、さらには社会と自分との関係に、なにか素敵な変化が生まれてきてはいないでしょうか。この1年の活動を振り返りながら、そのことを改めて考えてみてほしいと思います。

■3段目右の写真は、中日新聞の記者さんが取材されているところ。最後の写真は、指導した「あつまれ!みんなで作る絵本館」のチームです。

「現場主義入門」の授業でのグループ発表

■木曜日の3限は「現場主義入門」の授業です。後期は全体で15回授業がありますが、最後の13回ー15回は、小さなグループに別れて、グループワークに取り組みました。

■ 第13回(12月17日)は、まずグループで調べる「地域課題」を選び、その課題を解決するための「具体的地域(活動事例)」を調べ、その分担を決めることを行いました。第14回(1月7日)は、各自で調べてきた、実際に取り組んでいる「具体的な地域活動事例」を報告しあい、各自の報告を1つのプレゼンにまとめる作業に取り組みました。そして本日の第15回は、3教室に別れて、どの教室も10数グループが発表を行いました。

■それぞれの発表に対して、他の学生の皆さんは評価を行いました。配布されたコメントシートに、「テーマ設定の適切さ」、「説明・資料のわかりすさ」、「考察の深さ」、以上の3つのポイントに関して点数(4点満点)をつけて、加えて短いコメントを書き込んでもらいました。最後はGoogleの機能を使って投票を行い、最優秀グループを決定しました。提出されたコメントシートのコメントもそのうちに学生の皆さんの公開されると思います。

■グループ数が多いので、なかなか難しいなあと思っていましたが、どのグループも1回生が中心であるにもかかわらず、上手にプレゼンテーションすることに驚きました。なかなかやりますね。いわゆる「情報の編集能力」は優れているのかな…と思いました。しかしながら、大切なことは、自分自身にとっての「問題」は何なのか、そして自分にとっての学びの「現場」を見つけられるのか…ということなのだと思います。自分の「学びの軸」が定まってまくれば、「情報の編集能力」も活かされてくると思います。

第27回KOBE国際音楽コンクール

■今回も、龍谷大学吹奏楽部関連です。「ただ、いるだけの部長」なのですが、部員の皆さんの活動を心より応援しています(もちろん、裏方の運営にも関わっていますが、普通は「ただ、いるだけの部長」です)。今回も、嬉しい報告がありました。

■第27回KOBE国際音楽コンクールで、龍谷大学吹奏楽クラリネットパートの加藤大智さん(文学部2回生)が木管楽器C部門で最優秀賞を受賞しました。音大生も参加するこのコンクールで、一般大学学生による最優秀賞受賞は、とても価値があることなのではないかと思います。加藤くん、おめでとうございます。以下は、このコンクールの概要です。

KOBE国際音楽コンクールは、1996年より毎年1月に兵庫県神戸市で開催しており、2020年に第25回目を迎えました。 国際都市神戸をはじめとする被災地の復興を支援すると共に、音楽を通して大きな可能性を持った青少年の育成と感性をさらに磨き育む登竜門として、豊かな音楽性を秘めたユニークな個性の発掘を目指します。

■こちらは、KOBE国際音楽コンクールのツイートです。最優秀賞の加藤くん他、3名の方が優秀賞を受賞されていますが、この4名の皆さんが3月6日(日)に開催される入賞記念ガラ・コンサートに推薦されています。

第27回KOBE国際音楽コンクール全日程が終了しました。

木管楽器部門の結果を発表します。#kobe国際音楽コンクール pic.twitter.com/X3tGodkShp— KOBE国際音楽コンクール実行委員会 (@KobeOnkon) January 10, 2022

第54回京都府アンサンブルコンテスト

■本日、第54回京都府アンサンブルコンテストで、龍谷大学吹奏楽部のクラリネット五重奏が金賞を受賞し、加えて京都府代表になりました。関西大会に出場いたします。おめでとう。今年も全国大会まで進んでほしいと思います。このクラリネット五重奏のチームのリーダーは、昨年も全国大会まで進み、金賞を受賞されています。昨年の全国大会は宮崎県でしたが、今年は山形県です。部長の私を山形県に連れて行ってくださいね。でも、コロナ感染拡大第6波がどうなるのか心配です。

■今回、龍谷大学からは7チームが出演しました。部員の代表である幹事長からは、他のチームについても以下の報告がありました。金管8重奏 金賞、サックス四重奏曲 金賞、クラリネット四重奏 レジャルダン 金賞、クラリネット四重奏 (曲名:バードウォッチング)金賞、クラリネット四重奏(曲名:スリーラテンダンス)銀賞、サックス四重奏(曲名:プラネットナイン)銀賞。7チームのうち5チームが金賞、2チームが銀賞。部長がこんなことを言うのはどうかなと思いますが、学生バンドとして大変立派な成績なのではないかと思います。日々の精進が結果としてあらわれているように思います。

こんにちは。

本日、第54回京都府アンサンブルコンテストが行われました。当部からは、クラリネット5重奏が京都府代表として選ばれました✨

応援してくださった皆さま、ありがとうございました! pic.twitter.com/v9R3LKoh2V— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) January 9, 2022

写真の変更

■龍谷大学に勤務するようになったのは18年前の4月のことです。その時に、職員証を渡されました。そこに載っている写真は、その前の年に撮ったものです。確か、公募情報をみて、履歴書を送る際に撮ったものかと思います。年齢は、45歳です。とっても若いのです。現在に至るまでの間に、本人は相当「経年劣化」(老化)してしまっています。にもかかわらず、職員証の写真は変わることがありません。

■この職員証、大学図書館で図書を借りる時に利用します。また、大学生協の組合員証やプリペイドカードとしても利用されています。ということで、この職員証を利用すことでけっこうな頻度で若い頃の自分を見てしまうことになります。最近は「経年劣化」に相当加速度がついてきたせいか、本人と職員証との間に大きなギャップが生まれてしまっています。本人は、強く違和感を感じています。でも、退職するまでずっとこのままだと思います。

■ネット上にも自分の写真があります。例えば、SNS。最近、facebookの写真を交換しました。これまでは孫と一緒に写っている写真でしたが、気分転換もかねてその写真を交換することにしました。職員証よりは比較的最近のものになります。比良山の「びわ湖テラス」で撮ったものです。背景は、琵琶湖の北湖です。ちなみにかぶっているキャップは、「Ryukoku」と書いてあります。龍谷大学硬式野球部が練習用に使っているキャップのはずです。何代か前の監督の時に、その監督にお願いして購入させてもらったものです。これを被って硬式野球部の応援をするために購入しましたが、個人的にも使わせてもらっています。

■facebookだけでなく、このブログの写真も交換しました。「ABOUT ME(SideA)」の写真です。今は真冬ですが、真夏の写真に交換しました。

上野リチ展

■お世話になっている庭師さんの投稿です。この投稿の中にうる上野リチさんのことを、先日のNHKの「日曜美術館」で知りました。その上野リチさんと、お世話になっている庭師さんは、出会っておられたのですね。なんとかこの展覧会に行ってみたいです。「上野リチ展」、京都国立近代美術館で1月16日までだそうです。

【追記】■リンクをした庭師さんのfacebookへの投稿、パソコンでは見ることができますが、スマホやタブレットでは見ることができません。どうしてでしょうね〜。

伊吹山と鈴鹿山脈、そして卒業論文

■このブログのタイトル「環境社会学/地域社会論 琵琶湖畔発」とは無関係の内容ばかり投稿しています。「どこが環境社会学やねん」という感じですよね。申し訳ありません。まあ、毎日、環境社会学や地域社会論、そして大学のことばかりを考えて暮らしているわけでもないので、冬期休暇のゆったりした時ぐらいは、関係ないことを投稿させてください。

■今日は、最後の休暇でした。明日から授業が再開します。年末は大掃除等の家事ができたし、お正月は子どもや孫達が集まってきて楽しい時間を過ごすことができました。満足です。今日もその延長のような投稿です。なにか毎度同じような写真ばかりで申し訳ないですが、写真は今日の自宅近くから眺めた伊吹山と鈴鹿山脈です。夕陽を浴びて光り輝いていました。もっとも写真は、拡大しているので目で見るよりも大きく写っています。そこはご容赦ください。ただ、毎度同じ風景でも、日々の見え方は異なります。このような風景に抱かれて暮らしていることに幸せを感じます。

■年末やお正月は、楽しい時間を過ごしながらも、そのことと並行して、卒論の指導をzoomを使ったり、赤ぺんを入れて返却したりの仕事もやっていました。今日も、午前中はzoomによるオンラインの面談でした。卒論に対する姿勢は人それぞれです。ゼミの担当教員としては、卒論にエネルギーと時間を投入してレベルの高い卒論に仕上げていって欲しいのですが、大学生活で経験すること/経験しなければならないことは、何も卒論だけではありません。課外活動やボランティア等で、貴重な体験をされている方達がたくさんおられます。そのことをわかった上で、それでも卒論に真剣に取り組んでもらいたいなと思うわけです。以前、お世話になった大学教員の大先輩が、「たかが卒論、されど卒論」とおっしゃっておられました。そうなんです。「たかが」でありながら、「されど」なのです。卒業論文に真剣に取り組んで、きちんと評価を得られるレベルまで仕上げて、力を出し切ったと達成感を感じることができるような経験は、卒業後の人生に大きくプラスの影響を与えてくれるはずです。私が担当しているゼミの学生の皆さんのみならず、卒論に必死で取り組んでいる龍谷大学の学生の皆さん、最後まで頑張り抜いてください。

2022年の龍谷大学吹奏楽部

■以下のツイートは、龍谷大学吹奏楽部からの新年のご挨拶です。4回生が卒部して、新体制となりました。気合が入っています。新しい幹事長を中心に、部訓の「音楽」・「感謝」のもとで、音楽と運営ともにさらに立派に成長してくれることを信じております。今年も、有能な副部長の皆さんと力を合わせて、部長として部員の皆さんの取り組みを支援して参ります。どうか、引き続き、龍谷大学吹奏楽部の応援とご支援をよろしくお願いいたします。

■なお、龍谷大学吹奏楽部では、数多くの演奏を、YouTubeにアップしています。どうかチャンネル登録をしていただき、日本一の学生バンドの演奏をお楽しみいただけますと幸いです。

https://www.youtube.com/c/ryudaiband

あけましておめでとうございます🎍

2022年もより多くの方々に私たちの音楽をお届けできるよう、「音楽」「感謝」の心を胸に日々精進して参りますので、今後とも龍谷大学吹奏楽部をよろしくお願いいたします。 pic.twitter.com/YhDyExIIYC

— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) January 1, 2022

2022年の初詣

■今年のお正月、終わりました。2日に娘の家族が、一泊二日で我が家やってきました。2人の孫たちと楽しい時間を過ごすことができました。娘の家族は、奈良に暮らしているので、孫たちも雪のことがよくわかりません。というとで、大津市でも雪が積もっている鯖街道沿いの葛川まで出かけて、雪遊びをしました。とても喜んでいました。4日には、我が家に帰省していた息子も大阪の自宅に帰るとのことになりました。ということで、親子3人で地元の氏神様へ初詣に行くことにしました。

■私が暮らしているところはいわゆる新興住宅地で、近くにあるどの神社が氏神様になるのかよくわかっていませんが、勝手にこちらの神社だろうというところに毎年初詣しています。写真の神社は、少し坂を登った森の中にあります。森とはいっても、それほど大きい森ではありません。神社のお社を中心とした境内の三方が森に囲まれています。囲まれてはいますが、空に向かって空間が抜けています。この日は雲ひとつない快晴で、空と神社がつながっているように思えました。たくさんの小鳥の泣き声が聞こえました。おそらく、小鳥たちにとって居心地の良い場所なのでしょう。三方を森に囲まれていますが、神社に至る坂道は琵琶湖の方に広がっています。琵琶湖の南湖、そして有名三上山や遠くには鈴鹿の山々が見えます。ここにいると、大変清々しい気持ちになります。

■初詣を終えた後は、奈良に暮らす義父母のところへ新年の挨拶に出かけました。義理の妹にも会うことができました。今年も良いお正月だったと思います。今日は、zoomを使って朝から卒論の面談を行いました。明日6日からは授業も始まります。