純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」のラベル貼り

■韓国に出張しているあいだに、ゼミ生たちが頑張りました。純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」のラベル貼りです。いよいよ発売されます。発売に先行して、お世話になった北船路の皆さんや、私たちの活動を応援してくださった方たちに予約販売させていだたきます。もちろん、平井商店さんのほうでも販売されると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

■さてさて、いよいよ!!…なんですが、ゼミ生諸君は、就職活動と掛け持ちで頑張っています。ということで、特定のゼミ生たちに作業が集中してしまっています。あくまで「北船路米づくり研究会」は、学生の自主性・主体性で成り立っている活動なので、私の方から強制はしません。とはいえ、みんなもう少し作業に参加して手伝ってやってほしいよ〜。

純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」がいよいよ!!

■昨日は、大学院の入試がありました。そのため私自身は、ゼミでおこなっている「北船路米づくり研究会」の第26回「北船路野菜市」には参加できませんでした(野菜市は、4月と9月をのぞく第三土曜日に大津市の丸屋町商店街で開催しています)。しかし、私がいないことでゼミ生たちの活動が、なにか滞ってしまうようなことはありません。研究会で取り組んでいる事業を、先輩から後輩へときちんと引き継ぎ、なおかつ活動の課題を抽出し、それを解決していくことでことができるようになってきたからです。集団としての経験値を積み重ねていくことで、運営上の「仕組み」が少しずつできあがってきているのですね。

■昨日は、大学院の入試がありました。そのため私自身は、ゼミでおこなっている「北船路米づくり研究会」の第26回「北船路野菜市」には参加できませんでした(野菜市は、4月と9月をのぞく第三土曜日に大津市の丸屋町商店街で開催しています)。しかし、私がいないことでゼミ生たちの活動が、なにか滞ってしまうようなことはありません。研究会で取り組んでいる事業を、先輩から後輩へときちんと引き継ぎ、なおかつ活動の課題を抽出し、それを解決していくことでことができるようになってきたからです。集団としての経験値を積み重ねていくことで、運営上の「仕組み」が少しずつできあがってきているのですね。

■もちろん、ゼミでおこなっいるからといっても、「北船路米づくり研究会」の活動は強制参加ではありません。たとえば、体育局の部に所属している学生たちは練習や試合で忙しく、なかなか参加することはできません。しかし、そのことでゼミの評価がかわることはありません。また、友人関係が悪くなるわけでもありません。「北船路米づくり研究会」の活動は、あくまで意欲のある学生たちの自発的・主体的な活動で運営されているのです。この点を、私自身は高く評価しています。

■もちろん、ゼミでおこなっいるからといっても、「北船路米づくり研究会」の活動は強制参加ではありません。たとえば、体育局の部に所属している学生たちは練習や試合で忙しく、なかなか参加することはできません。しかし、そのことでゼミの評価がかわることはありません。また、友人関係が悪くなるわけでもありません。「北船路米づくり研究会」の活動は、あくまで意欲のある学生たちの自発的・主体的な活動で運営されているのです。この点を、私自身は高く評価しています。

■ところで、今日は「北船路野菜市」以外にも、一部の学生たちは頑張りました。研究会の「地酒プロジェクト」です。北船路(農事)で生産した酒米(山田錦)を原料に、平井商店さんが純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」の発売のお手伝いをしました(これは、火入れ=加熱してい酒です。加熱した清酒は、3月にできます)。今日の作業は、ラベル貼りです。

■このラベルは、ゼミ3年生のYさんがデザインしました。ただ単に、ラベルを貼っているだけではないのです。ラベルには、龍谷大学の学生がかかわっているということで龍も描かれています。この龍のイラストは3年生のI君が描きました。そして、「北船路」の文字です。これは4年生のKくんの書です。筆と炭で遊び半分で書いた文字ですが、それが後輩のYさんには、「すてき」と評価されたようです。このラベルについて、平井商店のご主人も大変ご満足のようでした。「ええラベルができたでしょう。うちのラベルよりも上やいうてるんですわ」と上機嫌でいらっしゃいました。

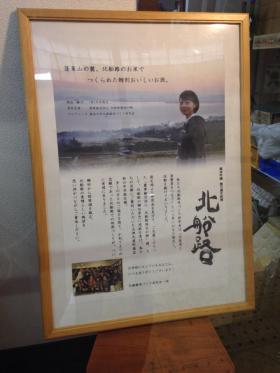

■ラベルだけではありません。このようなポスターも学生たちは作成しました。このポスターに学生代表として登場しているのは3年生のUさんです。もちろん、ご本人の承諾のもとでポスターのモデルになってもらったようです。背景に見えるのは、北船路の棚田から見渡せる琵琶湖です。ちょうど日が沈みかけている時間帯ですね。この時間帯の北船路の棚田からの風景は、少しずつ変化していきます。とっても美しいのです。「棚田の景観」ではなく、「棚田からの景観」が北船路の魅力なのです。写真をクリックすると、ポスターのコピーをお読みいただけるのではないかと思います。これは「地酒プロジェクト」のリーダーTさんと、指導してくださっている農家のFさんとの合作だそうです。

■Tさんは、デザイン担当のYさんとともに、「地酒プロジェクト」をリードしてきました。今回は、お店での販売以外にも、お世話になった皆さんにも購入していただくべく、いろいろ裏方の仕事をしてくれています。現在3年生は就活中で、活動するには大変な時期なのですが、それでも時間を調整して仲間と頑張っている点が、すばらしいと思うのです。

滋賀県立大学の「近江地域学会」

■滋賀県立大学で興味深いシンポジウムが開催されます。残念ながら、私自身は、大津市でのイベントに参加するためこの日は行くことができません。非常に残念なのですが。

■滋賀県立大学で興味深いシンポジウムが開催されます。残念ながら、私自身は、大津市でのイベントに参加するためこの日は行くことができません。非常に残念なのですが。

■滋賀県立大学は、文部科学省 平成25年度「地(知)の拠点整備事業」に採択されました。そして、今年度から「びわ湖ナレッジ・コモンズ-地と知の共育・共創自立圏の形成-」に取り組むとのことです。これまでも、地域連携、地域活動に積極的に取り組んでした滋賀県大の実績を基盤にされているのでしょうね。「本学のさまざまなシーズ・実績を活かし、関係自治体等との連携のもと、教育・研究・社会貢献の観点から地域の課題解決を進める」との決意も表明されています。今回は、この「びわ湖ナレッジ・コモンズ-地と知の共育・共創自立圏の形成-」の一環として、「近江地域学会」を設立されるとのことです。すばらしい。学術学会とは異なり、市民、事業者、行政、研究者、教育者、そして学生ら誰でも参加できる水平型・公開型のオープンな「場」になるようです。この学会の設立記念シンポジウムが、以下の通り開催されます。

■このシンポジウムに関して、知り合いの方が、facebookでこうコメントされていました。「「文系か、理系か」という、意味不明の選択に大きな違和感を抱く中で、「では、自分は何を学びたいのか、研究したいのか」と考えたときに行きついた答えは、 「地域」」。これは、大学を選択するときに思ったことのようです。私からすれば、なるほど、その通り…と思うのです。

■他大学は、どんどん新しい「学びのスタイル」「地域との連携」の在り方を求めて、どんどん具体的に自ら「変身」していこうとしています。ここで遅れをとってはまずいのですよ。もはや、古くなりすぎましたが、「今でしょ」なのです。

「近江地域学会」設立記念シンポジウム

『びわ湖ナレッジ・コモンズ―地と知の共育・共創自立圏の形成』■日時:2014年2月22日(土)13:30〜17:00

■場所:滋賀県立大学 交流センター(滋賀県彦根市八坂町2500)

■内容:

プログラム

13:30〜 開会挨拶

大田 啓一(滋賀県立大学長)

文部科学省高等教育局大学振興課

13:45〜 「地(知)の拠点整備事業」の概要と近江地域学会の設立 趣旨について

仁連 孝昭(滋賀県立大学地域共生センター長)

14:00〜 基調講演『ないものはない -地域再生への挑戦』

山内 道雄 氏(島根県隠岐郡海士町長)

15:00〜 休憩(近江楽座ポスター展示)

15:20〜 パネルディスカッション『共育・共創 -人が育つ地域づくり』

パネリスト

山内 道雄 氏

大久保 貴 氏(滋賀県彦根市長)

山本 昌仁 氏(株式会社たねや 代表取締役社長)

北川 陽子 氏(ファブリカ村 村長)

前川 和彦 氏(株式会社ロハス余呉/ウッディパル余呉 支配人)

コーディネータ

印南 比呂志 (滋賀県立大学人間文化学部 教授)

コメンテータ

仁連 孝昭、文部科学省高等教育局大学振興課

17:00〜 名刺交換会■主催:滋賀県立大学

共催:彦根市、長浜市、近江八幡市、東近江市、米原市、滋賀県■申込・問合せ:【※要事前申込】

滋賀県立大学 地域共生センター

〒522-8533 滋賀県彦根市八坂町2500

Mail coc-biwako@office.usp.ac.jp

Tel 0749-28-9851

Fax 0749-28-0220●基調講演者プロフィール:

山内 道雄 氏

島根県隠岐郡海士町長

1938年海士町生まれ。

NTT島根通信機器営業支店長、(株)海士総支配人を経て、1995年海士町議に当選。二期目に議長就任。2002年町長に初当選。敢えて単独町制を選択し、大胆な行政改革と地域資源を活用した「守り」と「攻め」の戦略で、島興しに奮戦している。

島根県離島振興協議会会長、全国離島振興協議会副会長、第三セクター「(株)ふるさと海士」社長。 著書に「離島発 生き残るための10の戦略」(NHK生活人新書)。

ドキュメンタリー映画「よみがえりのレシピ」上映会の打合せ

■昨日は、大津市の農林水産課の職員のIさん、そして龍大で農学部の開設準備にお忙しい教員のF先生や職員のTさんと、夕方、ドキュメンタリー映画「よみがえりのレシピ」上映会の打合せを行いました。この「よみがえりのレシピ」に関しては、昨年の12月11日のエントリー「映画「よみがえりのレシピ」上映会」でもご紹介しましたので、そちらをご覧ください。

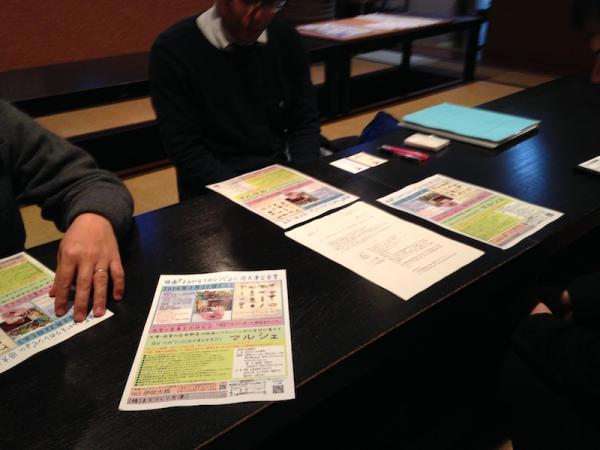

■上映会の当日は、「大津・滋賀の在来野菜や映画にちなんだ山形の食材が集まるマルシェ」も同時開催されます。ゼミで行っている「北船路米づくり研究会」や「龍谷大学農学部」も、「身近においしい野菜を食べるための取組」として資料展示等を行います。「北船路米づくり研究会」としては、小さな規模ですが野菜販売、環境こだわり米のPR、米づくり研究会の活動紹介、それから研究会の地酒プロジェクトで生まれた純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」のお披露目も行う予定です。もちろん、私たちは大津や滋賀で頑張って「農」に関わってこれらた諸団体の皆さんの横のほうで、ブースを出させていただきます。農学部のブースと一緒に情報発信させていただきます。横の写真は、最新版のチラシです。クリックすると拡大します。ぜひご覧ください。

■上映会の当日は、「大津・滋賀の在来野菜や映画にちなんだ山形の食材が集まるマルシェ」も同時開催されます。ゼミで行っている「北船路米づくり研究会」や「龍谷大学農学部」も、「身近においしい野菜を食べるための取組」として資料展示等を行います。「北船路米づくり研究会」としては、小さな規模ですが野菜販売、環境こだわり米のPR、米づくり研究会の活動紹介、それから研究会の地酒プロジェクトで生まれた純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」のお披露目も行う予定です。もちろん、私たちは大津や滋賀で頑張って「農」に関わってこれらた諸団体の皆さんの横のほうで、ブースを出させていただきます。農学部のブースと一緒に情報発信させていただきます。横の写真は、最新版のチラシです。クリックすると拡大します。ぜひご覧ください。

■ところで、打合せなのですが、当初は町家キャンパス「龍龍」で行う予定でしたが、先に使用されているグループがあったため、急遽、開店前の大津駅前の居酒屋「利やん」の宴会場をお借りして行いました…ww。

「取り戻せ!つながり再生モデル構築事業」について

■滋賀県には、「マザーレイク21」という琵琶湖の総合保全計画があります。私は、この第2期計画(2011年~2020年)の策定に関わってきました。現在も、「マザーレイク21計画学術フォーラム委員」として、また県民参加のフォーラムである「びわコミ会議」等に参加しながら、「マザーレイク21」計画の進捗に強い関心をもっています。

■「マザーレイク21」第2期計画等では、「琵琶湖と川や内湖とのつながり」、「生態系保全の重要性」、「つながり再生や生態系保全にむけた行動の必要性」が強調されています。そのような認識のもと、新たに「つながり再生モデル構築事業」が実施されることになりました。この事業は、公募によるモデル地域を選定、選定地域におけるつながり再生にむけた取組の検討への支援、ガイドブックの作成の実施などを目的としています。個人的には、特に、身近なな水環境のもつ価値の発見、課題の共有を行うための「場」づくりを大切にしている点が注目しています。

■昨日は、このモデル地域の選定にあたり、いわゆる有識者から意見を聴取することを目的とした「つながり再生モデル検討会」が開催され、私も委員の1人として参加してきました。昨日は、第1回目でしたが、他の委員の皆さんと活発な議論をすることができました。しかも、フランクに、楽しく、議論できたのです。私自身、いろいろ勉強にもなりました。

■このモデル構築事業では、2014・15年度にかけて、それぞれのモデル地域では、身近な水環境に関する情報の収集・整理、身近な水環境の持つ価値の再発見と課題の共有、身近な水緩急にんけるつながり再生に向けた具体的な手法の検討、つながり策定にむけたプラン策定が行われます。そして、2016年度以降は、そのプランにもとづいて具体的なつなぐり再生にむけての取組が実施される予定になっています。私たち検討会の委員も、今後、それぞれのモデル地域の皆さんと議論をしながら、取組の実施に向けてお手伝いができればと思っています。地域の皆さんや行政の皆さんと一緒に汗をかき、つながり再生の喜びを共有できるようになればと思っています。会議室のなかで意見を述べるだけの有識者…という役割は、地域社会のなかではもはや終わりつつあると思います。この事業の進捗が楽しみです。

米粉パン&米粉ケーキづくり教室

■昨日は、JR草津線に乗って、甲賀市で米粉パン&米粉ケーキをつくっておられる藤井真知子さんをお訪ねました。ゼミ生であるYさんTさんの2人も一緒です。少し前のことになりますが、Yさんが「米粉パンに関心がある」といったので、「それならば、米粉でパンをつくっている藤井さんという人が甲賀市にいるので、紹介してあげようか」ということになりました。藤井さんにゼミ生のことを伝えたところ、「実際に、米粉でパンやケーキをつくって体験してらおうか」と学生の訪問を歓迎してくださるお返事があり、今回の「米粉パン&米粉ケーキづくり教室」が実現したのでした。

■藤井さんは、元・甲賀市役所職員、政策法務を担当されていましたが、思うところがあり、龍谷大学大学院のNPO地方行政コースに社会人院生として入学されました。私は、このコースに大学院の授業科目を提供していることから、藤井さんも私の授業に顔を出されるようになったのでした。大学院を修了した後(彼女の修士論文は京都府知事賞を受賞しました)、ご家庭の事情で市役所は退職されましたが、農村地域にお住まいであることから、米の粉、米粉を使ったパンやケーキをつくり始められたのでした。そして、それらを核に、地元産の農産物を使った村おこしにも取り組もうと頑張っておられるのです。藤井さんも含めて、その前後のNPO地方行政コースの社会人院生の皆さんとは、年に1回ほど吞み会をしているので、藤井さんが米粉でパンをつくっておられる・・・ということをうかがってはいたのですが、今回やっと実際の米粉パン&ケーキづくりを拝見させていただくことができました。

■トップの写真は、藤井さんのお宅の「パン工房」です。自宅を改造されて、このような「パン工房」をつくられたのです。学生たちは、まず、小麦粉と米粉の見た目や細かさの違い、栄養的な違いについて学び、実際に、シフォンケーキ、パン、ピザ、ロールケーキを藤井さんにご指導いただきながら、つくり始めました(写真のあとに、さらに本文は続きます)。

【米粉シフォンケーキ編】

■この工房には、大きなガスオーブンが2台設置されていました。家庭用ガスオーブンのなかでも、一番大きなものなのだそうです。ちょっと圧倒されました。藤井さんの手際の良さもあって、短時間でどんどん作業が進んでいきました。焼きあがったシフォンケーキは、みずからの重さでつぶれてふわっとした食感がなくならないように、さかさまにして冷まします。このパン粉のシフォンケーキ、夏場であれば、良く冷やしてアイスクリーム添えるとおいしいとのことでした。

【米粉ピザ編】

■米粉でピザもつくりました。ひとつは、通常のピザ。ちいさなピザパンもつくりました。通常、トマトソースをぬるわけですが、今回は、藤井さんお手製の黒豆の味噌を塗ってみました。味噌とチーズはあいます。そして、味噌と米は当然のことながら相性は抜群なわけです。であれば、肉味噌なども美味しいと思います。また、米粉をつかった「お焼き」などもできるとのことです。なかには、地場産の漬物を入れるとよいですね。

【米粉パン編】

■焼きあがった米粉パンは、独特の甘みがあります。米がもっている甘味ですね。非常においしかった。ピロシキなんかもできませんかね。

【米粉ロールケーキ編】

■米粉でつくったロールケーキは、非常にしっとりしています。小麦粉だと作り方や焼き方の加減によっては割れてしまうことがあるのですが、米粉のばあいはそんなことがありません。非常に柔らか。お土産に頂きましたが、自宅の冷蔵庫でよく冷やしてたべると、さらに美味しさが引き立ちました。

■藤井さんが終了された「龍谷大学大学院 NPO・地方行政研究コース」では、「グローカル通信」というニューズレターを発行されています。そのニューズレター(2010. 11vol.19)に、藤井さんが2006年度終了生として「食をテーマに活動してます」という短文を寄稿されています。

私は、現在、女性が定年後に地域性を活かした社会参加ができないものかと、地産地消や安全安心な食材の視点から、地域のコミュニティの中で特産品の体験講座や米粉を使ったパンやお菓子作りの教室といった活動をしています。

私が自治体職員を退職するという転機に巡りあわせ、仕事を通して社会参加してきた女性が、男性と同じ定年を迎えるときに、「自分の住む地域で市民として何ができるか」という課題を見つけたことによるものです。私自身の「法務」という研究テーマから離れた分野での活動で、周囲の方は驚いておられますが、このコースで学んだ地域人材への思いが私に自然と流れてきたのかと、そして今も、先生方や修了生の仲間が道標でいてくださると安心しています。

(太字強調は脇田)

■なぜ、政策法務の専門家として市役所に勤務していた藤井さんが、村おこしの活動にはいられたのか。太字で強調しているところをお読みいただければよくわかりますね。男性のばあい、退職後、地域社会でどのように生きていくのかということが、よく問題にされます。「おやじの地域デビュー」といわれる問題です。何十年も組織のなかで働いて、退職後に「役割喪失」してしまう男性たち。様々な領域で経験を積んできた男性が、退職後、地域社会にどのように貢献し(地域社会、そして他者とのつながりをもちながら)、自らの第二のどのように人生を充実させていくのか。高齢社会の日本において大変重要な問題となっています。しかし、このような「役割喪失」の問題は、男性だけのことではないのです。一般的にみて、女性のばあいは、家族の誰かに介護が必要になったばあい、介護するために定年前に退職されることが多いのではないでしょうか。そのばあい、男性とは異なる「地域デビュー」の在り方が必要になるのかもしれません。藤井さんは、そのことを、自らの退職を契機に「発見」されたように思うのです。

■藤井さんのお宅では、県外からやってきた中学生が農業・農村体験するために民泊することがあるそうです。教育旅行ともいわれますが、グリーンツーリズムのひとつのやり方ですね。中学生が楽しそうに体験しているところを写したお手製のアルバムも拝見しました。教育旅行にやってきた中学生たちの思い出のためにと、みずから製作してプレゼントされているのだそうです。藤井さんは、農村のライフスタイルを再評価しながら、村づくりの進む方向性を模索されています。また、今回の続きのお話しを伺ってみたいと思います。

団地とヤギの除草

■facebookのお「友達」がシェアされていた読売新聞の記事です。「団地ヤギ、雑草完食し任務終了…惜しむ声しきり」。かつて建設された団地(住宅公団→都市再生機構(UR)) には、大変豊かなコモンスペースがありますが、記事のなかにある東京都町田市の町田山崎団地のばあいは、道路用に確保された窪地約300㎡がススキやクズが生い茂ってこまっていたようです。そこでその窪地を柵で囲い、ヤギ4頭(オス1頭メス3頭)を放牧して除草させたのです。通常、除草は機械力で一気にやってしまうのでしょうが、そこれをヤギの放牧場にして雑草を食べさせてしまおうという試みです。いわゆる「環境に優しい」除草の取り組みとして実証実験が行われたのです。これまで、河川の法面や、耕作が放棄された圃場などで、ヤギに雑草を食べされることは行われてきましたが、今回は、団地です。人がたくさん暮らす団地だからでしょうか、住民の皆さんからは、予想外の反応があったというのです。

■facebookのお「友達」がシェアされていた読売新聞の記事です。「団地ヤギ、雑草完食し任務終了…惜しむ声しきり」。かつて建設された団地(住宅公団→都市再生機構(UR)) には、大変豊かなコモンスペースがありますが、記事のなかにある東京都町田市の町田山崎団地のばあいは、道路用に確保された窪地約300㎡がススキやクズが生い茂ってこまっていたようです。そこでその窪地を柵で囲い、ヤギ4頭(オス1頭メス3頭)を放牧して除草させたのです。通常、除草は機械力で一気にやってしまうのでしょうが、そこれをヤギの放牧場にして雑草を食べさせてしまおうという試みです。いわゆる「環境に優しい」除草の取り組みとして実証実験が行われたのです。これまで、河川の法面や、耕作が放棄された圃場などで、ヤギに雑草を食べされることは行われてきましたが、今回は、団地です。人がたくさん暮らす団地だからでしょうか、住民の皆さんからは、予想外の反応があったというのです。

■ヤギが雑草をすべて食べ尽くした段階で、除草作業は終了。ヤギも、いなくなるのが通常ですが、この山崎団地では、団地の住民の皆さんから、ヤギがいなくなることを惜しむ声があがっているというのです。「ヤギを間近に見るのは60年ぶりぐらいです。姿もやさしいし、鳴き声も楽しく、心がなごみます。飼育の永続を願っています」。「毎日この道を通るのがたのしみです。でも29日でサヨナラ?もっといて、さみしいです」。このような住民の皆さんの声に、都市再生機構の担当者も、「ヤギが雑草を一掃したのは予想通りだったが、これほど、住民に心理的な影響を及ぼすとは思わなかった」と述べておられます。おもしろいですね〜。「除草作業」という特定の目的のために導入されたのですが、住民の皆さんが、ヤギに対して除草作業以外のもっと別の意味付けを始めておられるのです。この「意図せざる結果」、地域環境の保全や地域再生、そして流域再生を考える上で、大変重要なポイントだと思いました。

『「富山型」デイサービスの日々 笑顔の大家族このゆびとーまれ』

■来週の3年生ゼミでは、ゼミ生の1人が「富山型」デイサービスといわれるNPO法人デイサービス「このゆびとーまれ」について報告をする予定です。赤ちゃんからお年よりまで、障害があってもなくても一緒にケアする活動方式と、行政の柔軟な補助金の出し方を併せて「富山型」と呼ぶのだそうです。ネットには、以下のように紹介されていました。

■来週の3年生ゼミでは、ゼミ生の1人が「富山型」デイサービスといわれるNPO法人デイサービス「このゆびとーまれ」について報告をする予定です。赤ちゃんからお年よりまで、障害があってもなくても一緒にケアする活動方式と、行政の柔軟な補助金の出し方を併せて「富山型」と呼ぶのだそうです。ネットには、以下のように紹介されていました。

福祉施設と聞くと、お年寄りばかりがいる老人ホームのような場所を思いうかべる方もいると思いますが、このゆびとーまれ」は子どももお年よりも、中年の人も障害者の人も、「誰でも必要なときに必要なだけ利用」でき、施設らしさは全く感じられないところです。見学者から、「このゆびとーまれはなごやかな空気に包まれていて、まるで昔の大家族のよう」とよく言われます。

なお、2004年5月10日富山市茶屋町において、従来のデイサービスに加え、障害者も受け入れ可能なショートステイ(短期入所施設)、および痴呆対応型グループホーム、の3つの機能を併せ持った「このゆびとーまれ茶屋」が、2005年4月1日には従来のこのゆびとーまれの向いにデイサービス「このゆびとーまれ向い」がオープンしました。

■このNPO法人「このゆびとーまれ」の代表である惣万佳代子さんが執筆された『笑顔の大家族 このゆびとーまれ』が、今日、手元に届きました。目次をみてみると、最初に「どうして畳の上でしなれんがけ」とあります。自宅で最後を迎えることを望みながらも、それがかなわなかったトヨさんのお話しです。人の最後をトータルに支える仕組みが今の日本の社会にはきちんと整えられていないのです。

■今から4年前、1年の看病のあと父が亡くなりました。父は、病院で亡くなりました。本当は、安心できる自分の家で=畳の上で死にたかったと思います。その頃の記憶は、私の心のなかから消えません。毎日、心のかなで思い返します。なんら専門的な知識もないのですが、在宅終末ケアについて考えてしまいます。もちろん、きちんと勉強してるい時間はないのですが…。亡くなった岡部健先生からお聞きしたお話しつにいても(父が亡くなる前にある研究会でお聞きしました)、ずっと考え続けています。人の幸せは、人生の最後の瞬間できまるように思うのです。

■明日・明後日の流域管理に関する研究会があります。お仕事です。それが終ったら、一気に読んでみようと思います。

丸屋町商店街の夜市に!

■ゼミでおこなっている「北船路米づくり研究会」では、毎月第三土曜日、大津市の丸屋町商店街にある大津百町館前で「北船路野菜市」を開催しています(ただし、野菜生産の端境期である4月と9月は、出荷する農産物が少なく、開催していません)。今月も、7月20日に開催しますが、その翌週、7月27日にも丸屋町商店街で「野菜市」を開催させていただきます。ただし、こちらはの方は、丸屋町商店振興組合主催の「ナカマチ夜市」への出店です。すでに商店街には看板が立てられています。そこには、「北船路野菜市」とあります。昨年に引き続き、今年で2回目になります。継続的に活動しているからこそ、商店街との関係が太くなり、このようなお申し出をいただけることができるのだと思います。

■ゼミでおこなっている「北船路米づくり研究会」では、毎月第三土曜日、大津市の丸屋町商店街にある大津百町館前で「北船路野菜市」を開催しています(ただし、野菜生産の端境期である4月と9月は、出荷する農産物が少なく、開催していません)。今月も、7月20日に開催しますが、その翌週、7月27日にも丸屋町商店街で「野菜市」を開催させていただきます。ただし、こちらはの方は、丸屋町商店振興組合主催の「ナカマチ夜市」への出店です。すでに商店街には看板が立てられています。そこには、「北船路野菜市」とあります。昨年に引き続き、今年で2回目になります。継続的に活動しているからこそ、商店街との関係が太くなり、このようなお申し出をいただけることができるのだと思います。

■この「ナカマチ夜市」、龍谷大学のたくさんの学生が応援しています。「NPOボランティアセンター」の皆さん。「ナカマチ夜市」の運営をサポートされます。それから、ヨサコイサークル「華舞龍」と手話サークル「DAY」が踊りや歌を披露されます。そして、私たちの「北船路米づくり研究会」。龍谷大学瀬田キャンバス、頑張っています!!

都会と農村をつなぐ実践

■都会と農村をつなぐ様々なプロジェクトが、全国各地で展開されています。私のゼミでも、ささやかな活動ですが、「北船路米づくり研究会」に取り組んでいます。さて、今日は、私が関心をもっている2つのプロジェクトを紹介させていただきたいと思います。ひとつは、「greensmile」(グリーンスマイル)、もうひとつは「セガレセガール」です。

■まずは、いまなかてつや さんを代表とする「greensmile」。以下のことを目的に活動されています。

都会(ニーズ・消費地・情報)と田舎(シーズ・生産地・担い手)を

コネクトし、日本のこれからのために挑戦するひとたちすべての、

夢実現へ向けたサポート活動をします。

参加する人すべての、清々しい笑顔を作るのが、

グリーンスマイルプロジェクトであり、

参加メンバーをグリーンスマイルプロジェクトメンバーと呼びます。

■で、具体的には…。下の動画をご覧ください。

【greensmilムービー2012夏】

【greensmilムービー2012冬】

■いかがですか。活動の仕組みについては、こちらに説明してあります。グリチャレ( greensmile Challenger)が、自ら都会と農村をつなぐ構想や事業を提案すると、それをグリサポ( greensmile Supporter)と呼ばれる多様なサポーターの皆さんが、資金、情報、広報、マネージメント、開発の面で応援する…、またグリボラ( greensmile Volunteer)と呼ばれるボランティアとして応援する…、ということのようです(これで正しい理解なのか…ちょっと不安だけど)。現在、東京都檜原村、奈良県桜井市、福島県会津地方(予定)等で、1㎡からのレンタルファームである「平米ファーム」という事業に取りくまれています。また、「平米ファーム」及び地域の特産を媒体に、地域(田舎)の情報発信と、販売地区(都会)の周辺情報を発信し、双方のファン作りをするための野菜を通じたコミュニケーションセンター「全快野菜ちゃん」も運営されています。さらには、情報交換コミュニティーとしてリアルなたまり場「TAMARi BAR」(地域活性型飲み会)や、品川を拠点にした燻製イベント「全快燻製ちゃん」を定期的に開催されています。すごいですね。盛りだくさんです。

■もうひとつは、「セガレセガール」です。「セガレセガール」とは、都会で暮らす農家の息子(セガレ)や娘(セガール)たちの実家や地元のものを売る活動のことです。このセガレセガールを運営「地元カンパニー」という会社では、都会で暮らす農家の息子(セガレ)や娘(セガール)が地元のことを思い親孝行をするために、月1回マーケットを開催し場所を年会費(有料)で提供しているのです。「都会の企業に勤めながら、それでも限られた時間だけでも、実家のためや地元のために、何かしたいなって人」のためにチャンスを提供するビジネス…ですね。これも面白い試みですね。

【20130519_セガレセガール_マーケット】

■「地元カンパニー」では、「地元準備室」という事業も展開されています。「地元に戻りたい人が集まって、地元に戻る「準備」を」し、「地元に戻った際に始めるビジネスモデルを蓄積し、発信」することにも取りまれています。

■「greensmile」、「セガレセガール」、どちらも都市と農村・地方をつなぐ興味深い社会的企業(Social Enterprise)ですね。卒業後、力を蓄えて、このような取り組みにチャレンジする卒業生が現れてきてほしいと、心から願っています。

【追記】■以下の動画は、最近のgreensmileの活動。「東京ゴマ01プロジェクト」。ゴマも栽培されています。