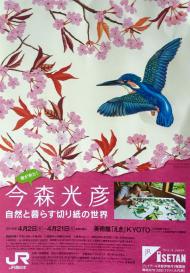

「今森光彦 自然と暮らす切り紙の世界」

▪︎4月から始まった仕事で印鑑が4本必要になり、JR京都伊勢丹にある「ハン六」さんに注文をしました。昨日、店の方に届いたとの連絡が入り、今日の午前中に受け取りに行ってきました。

▪︎「ハン六」さんは10階。エレペーターで移動していると、途中7階で扉が開きました。ピンク色のパネルに「今森光彦」の名前が見えました。美術館「えき」KYOTOで、今森光彦さんの切り紙展覧会が開催されていました。今日がオープニングのようでした。「おっ!!」と思いました。というのも、今朝、自宅に送られてきたこの展覧会のチラシを、たまたま見ていたからです。そのときは、「あっ、今森さんは、また展覧会をされるのだなあ、精力的に活動されているなあ」と思っただけでしたが、エレベーターの扉が開いて、その展覧会が開催されている会場であったわけで、「これはご縁、今日、行かなければ」と、印鑑を受け取ったあと、急ぎ足で展覧会を楽しませていただきました。

▪︎記念に、トートバック、一筆箋、そしてオリジナルのフォルダーを購入しました。今森さんと初めてお会いしたのは、新進気鋭の昆虫写真家として社会的な注目をあび、そして様々な賞を受賞されはじめた頃だったかと思います。私が、滋賀県立琵琶湖博物館の開設準備室に勤務しているときの頃です。最後にお会いしたのは、私が岩手県立大学に勤務しているときでした。もう15年ほどお会いしていないと思います。あいかわらずスリム。しかも、精力的に活動されています。写真やエッセイだけでなく、切り絵もされているとは知りませんでした。多才な方です。といいますか、ご自身のライフスタイルも含めてすべてをご自身の作品にされているように思いました。

▪︎展覧会を急ぎ足で楽しませていただき、大学へ向かいました。今日は、瀬田キャンパスの入学式です。入学式のあとは、深草キャンパスに移動して新任者研修を行わねばなりません。いろいろ慌ただしい年度始まりです。慌ただしいなか、今森さんから素敵な時間をいただきました。写真は、京都駅の大階段から撮った京都タワーです。面白い写真が撮れました。

駅のツバメ

▪︎自宅最寄の近鉄の駅から、ツバメの声が聞こえてきました。今年も、ツバメがやってきました。すでに巣をつくり始めています。地下道の出口の壁には、「お知らせ ツバメの巣があります 糞にご注意ください」の注意書きが貼ってあり、その上の方には、青いプラスチック板で糞が散らばらないようにしてあります。

▪︎自宅最寄の近鉄の駅から、ツバメの声が聞こえてきました。今年も、ツバメがやってきました。すでに巣をつくり始めています。地下道の出口の壁には、「お知らせ ツバメの巣があります 糞にご注意ください」の注意書きが貼ってあり、その上の方には、青いプラスチック板で糞が散らばらないようにしてあります。

▪︎日本野鳥の会による見解として、以前のエントリーに次のように書きました。

ツバメが減少した2大要因として、カラスによる影響と人による巣の撤去があげられていました。カラスは、ツバメの巣を襲い卵やヒナを餌にするようです。また、糞で汚れることを嫌う人がツバメが巣をつくろうとすると棒でつついて巣を落としてしまうのですね。たしかに糞については迷惑と考える人もいるのでしょうが、以前は、ツバメが巣をつくることを歓迎する人が多かったように思います。糞で汚れることはわかっていても、巣の下に新聞紙を敷くなどして糞を始末し、ツバメの親が雛を育て、雛が巣立つのを見守っていた人も多かったと思います。また、ツバメは幸せや豊かさを運んでくる縁起の良い鳥とも考えられていました。そのようなツバメと人間との関係が、ずいぶん希薄化してきているというのです。

▪︎その点、ツバメに優しい近鉄は素敵だと思います!!

研究部長を拝命しました。

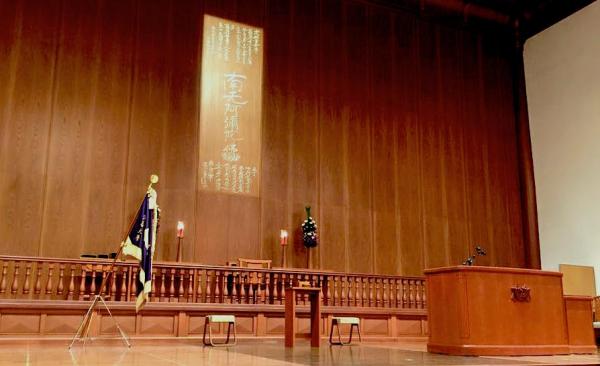

▪︎本日、龍谷大学深草キャンパスの顕真館(写真)で、「学長就任式」が執り行われました。学長は赤松徹眞先生。今日から2期目(2年間)ということになります。そのあとは「辞令交付式」が行なわれ、本日4月1日付で「研究部長」を拝命いたしました。これまでも、社会学部の研究主任や大学院社会学研究科長として全学的な研究関連の会議にはあわせて5年間出席してきましたが、大学の研究部長の仕事をするとは思ってもみませんでした。

▪︎本日、龍谷大学深草キャンパスの顕真館(写真)で、「学長就任式」が執り行われました。学長は赤松徹眞先生。今日から2期目(2年間)ということになります。そのあとは「辞令交付式」が行なわれ、本日4月1日付で「研究部長」を拝命いたしました。これまでも、社会学部の研究主任や大学院社会学研究科長として全学的な研究関連の会議にはあわせて5年間出席してきましたが、大学の研究部長の仕事をするとは思ってもみませんでした。

▪︎龍谷大学には第5次長期計画があります。そこでの研究に関する基本方針は以下のように定められています。「総合大学としての多様性と学際性を生かし、伝統と地域を基盤にした特色ある研究や国際水準の強みのある研究に取り組み、国際的な学術文化の向上と科学技術の振興、地域社会の発展に寄与する」。この基本方針のもと、第2次中期計画がスタートしました。研究部長としての仕事は多岐にわたりますが、セクショナリズムに陥ることなく、他の部署と連携しながら、龍谷大学に眠っている、あるいは潜在化したままになっている可能性を引き出すことができれば…と思っています。とはいえ、現実問題として、目の前の喫緊の案件にスピード感をもって対応していかなくてはいけません。慣れるのに少々時間が必要かかりそうです。

▪︎今日は、「辞令交付式」のあと、研究部に関係するそれぞれの部署を訪問し、職員の皆さんにご挨拶をさせていただきました。研究部関連の事務室が3つのキャンパスに分散しているためです。また、これから連携する部署の皆さんにもご挨拶をさせていただきました。そのあとは、「新任者研修」があり、赴任されたばかりの先生方に、事務部長と共に龍大の研究事業について説明をさせていただきました。そのあとは、研究部に戻り、副学長や事務部長や課長の皆さんと、事務文書の修正について協議をする…なかなか大変ですね。でも、まわりの優秀な職員の皆さんに支えられて、頑張って取り組んでまいります。

【追記】▪︎以下は、龍谷大学のホームページにある宗教部のベージのなかから抜粋したものです。写真に関連する説明です。

顕真館の名称は親鸞聖人の主著『顕浄土真実教行証文類』(一般に『教行信証』あるいは『教行証文類』と呼ばれている)から名づけられました。本学の建学の精神を具現する教育施設の原点たる性格を持つ建物で、講義や入学式・卒業式などが行なわれる講堂であるとともに、勤行・法要・各種宗教行事などが行なわれる「礼拝堂」として、1984(昭和59)年3月13日に竣工しました。

正面中央に安置される本尊は、親鸞聖人ご真筆の六字名号を拡大模写して、樺に彫ったものです。

この六字名号は「南無阿弥陀仏」を中央に、讃銘として上部右に『無量寿経』の第十八願(念仏往生の願)文、左に第十一願(必至滅度の願)文を、下部には同経の「大悲摂化の文」八句などを書いた小紙が添付されています。聖人84歳時に書かれ、下人の弥太郎に与えられたと言われています。

平和堂財団「夏原グラント」

▪︎先週の木曜日から始まった総合地球環境学研究所・奥田プロの「国際ワークショップ」ですが、私は29日(日)だけ抜けさせてもらいました。滋賀県や京都府を中心に、幅広くスーパーマーケットを展開されている平和堂が創設された「平和堂財団」の仕事を引き受けていたからです。「平和堂財団」では、2012年に平和堂財団環境保全活動助成事業「夏原グラント」を創設して、NPO法人、市民活動団体、学生団体等が行う琵琶湖およびその流域の自然環境の保全活動に対して助成を開始されています。「夏原グラント」の公式ページでは、「対象となる事業は『琵琶湖およびその流域の自然環境の保全活動」で、水質保全、森林・ 里山保全、水源の森保全、河川環境保全、湖岸(葦原)保全、生物多様性保全等、内容が先進的で他の団体のモデルとなるものを対象としました」と説明されています。私は、今年度からこの「夏原グラント」の審査員をつとめさせていただいています。

▪︎先週の木曜日から始まった総合地球環境学研究所・奥田プロの「国際ワークショップ」ですが、私は29日(日)だけ抜けさせてもらいました。滋賀県や京都府を中心に、幅広くスーパーマーケットを展開されている平和堂が創設された「平和堂財団」の仕事を引き受けていたからです。「平和堂財団」では、2012年に平和堂財団環境保全活動助成事業「夏原グラント」を創設して、NPO法人、市民活動団体、学生団体等が行う琵琶湖およびその流域の自然環境の保全活動に対して助成を開始されています。「夏原グラント」の公式ページでは、「対象となる事業は『琵琶湖およびその流域の自然環境の保全活動」で、水質保全、森林・ 里山保全、水源の森保全、河川環境保全、湖岸(葦原)保全、生物多様性保全等、内容が先進的で他の団体のモデルとなるものを対象としました」と説明されています。私は、今年度からこの「夏原グラント」の審査員をつとめさせていただいています。

▪︎これまでも、NPOによる地域活動助成の審査員等をしたことはありますが、これだけの大きな規模の助成に関する審査は初めてです。たくさんの書類を読み込み、たくさんの団体のプレゼンテーションを拝見して、他の審査員と議論をする…なかなかエネルギーのいる仕事でした。個人的には、この「夏原グラント」に応募されることが、結果として、ご自分たちの活動の目標や現在の活動状況を再点検するチャンスになっていけばよいなあと考えています。限られた紙面の申請書類や、短いプレゼンテーションだけで、自分たちの思いや考えを伝えていくことはなかなか大変だろうなと思います。こういうことに慣れておられない方もいらっしゃると思います。しかし、だからこそ、申請書類の書き方やプレゼンテーションの仕方については、十分に工夫や準備をしていただきたいのです。もちろん、すべての団体に、申請されたまま金額の助成金をお渡しするわけにはいきません。助成できるお金も上限があります。採択できない団体も出てきますし、採択されても減額ということになります。でも、頑張っていただきたいと思います。すでに書いたように、自分たちの活動の目標や現在の活動状況を再点検するチャンスにするとともに、自分たちの活動を飛躍させていくチャンスにもしていただきたいと思います。

▪︎「夏原グラント」の審査会は、大津駅前のビルで開催されました。写真は、審査員の控え室から撮ったものです。この角度、この高さから、駅前の風景を見るのは初めてでした。見慣れた風景ですが、この角度からだととても新鮮な気持ちになりました。

喫茶店とカフェ

▪︎4月1日から新しい仕事が始まりますが、その仕事との関連もあり、辞令をいただく前ではありますが、小さな連絡会議にオブザーバーとして出席いたしました。研究科長を2期4年つとめてきましたが、それとはまた別の仕事になります。なんといいますか、気持ちが引き締まるような思いです。会議は1時30分から5時半まで続きました。たくさんの案件に関して調整と協議を行いました。これからは、月曜日の午後が、毎週、その会議にあてられます。

▪︎4月1日から新しい仕事が始まりますが、その仕事との関連もあり、辞令をいただく前ではありますが、小さな連絡会議にオブザーバーとして出席いたしました。研究科長を2期4年つとめてきましたが、それとはまた別の仕事になります。なんといいますか、気持ちが引き締まるような思いです。会議は1時30分から5時半まで続きました。たくさんの案件に関して調整と協議を行いました。これからは、月曜日の午後が、毎週、その会議にあてられます。

▪︎会議が終わったあと帰宅しましたが、京阪電車の深草駅に向かうキャンパスの門のあたりに、カフェができていました。スターバックスです。私がのぞいたときはやっていませんでしたが、4月からはフル回転になるのかなと思います。今時の大学では、外部の資本も導入して、キャンパスのアメニティーを高めていく必要があります。ある大学では、お化粧室があると聞いています。そこまでいきませんが、学内にはコンビニエンスストアも入りました。深草キャンパスのほうは、ずいぶん施設が充実してきて羨ましいかぎりです。

▪︎キャンパスの外に出て駅に向かうと、駅の隣にカフェではなく1軒の喫茶店があります。駅前の喫茶店です。個人的には、こちらのほうが落ち着きます。喫茶店「みどり」は、昭和の香り満載の喫茶店です。以前のエントリーにも少し書きました(「みどり勉強会」と『大学生のためのドラッカー』)。龍谷大学の学生たちは、長年にわたってこちらの喫茶店にお世話になってきていると思います。マスターが元気でいらっしゃるかぎり、龍大生に通い続けてほしいなあと思います。

地球研・日比国際ワークショッブ(9)

▪︎総合地球環境学研究所・奥田プロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」が主催した日比国際ワークショップ。先週の木曜日から始まりましたが、今日が最終日になりました。私は、コアメンバーとしてすべての日程に参加する予定でしたが、副学長の退職記念パーティや平和堂財団「夏原グラント」の審査会等があり、すべての参加はできませんでした。とても残念ですが、年度末ゆえ、仕方ありません。

▪︎さて、最終日のワークショップの会場は総合地球環境学研究所になりました。「Data camp for Nutrient Spacial Metrix」。山梨大学の岩田智也さんが講師となり、フィリピンの共同研究メンバーを対象にした講習会を開催されました。岩田さんは、流域の栄養循環を評価する手法を開発されています。陸上・河川・湖沼生態系および人間社会における栄養循環を「見える化」するための自然科学の解析手法を確立されているのです。岩田さんは、栄養循環評価の理論や手法について丁寧に時間をかけて解説されあと、分析のためのソフト(エクセルに組み込まれています)を講習会の参加者に配布し、データ解析の実際を指導されました。岩田さんによれば、学生に3ヶ月かけて教える内容を、この日は、半日の急ぎ足の講習会で詰め込むことになってしまっようです。しかし、さすがにプロの研究者の皆さんですから、この分析手法のポイントはきちんと把握されたようです。

▪︎午後からは、最後の〆のミーティングが開催されましたが、私自身は、4月からの仕事の関係で大学の会議に出席しなくてはなりませんでした。私のかわりに、秋田県立大学の谷口さんが、人間社会班のワークショップでの成果をまとめて報告してくださいました。参加者の1人からは、素晴らしい報告であったとのメールによる報告が、会議中の私のスマホに届きました。谷口さん。ありがとうございました。

【追記】▪︎ワークショップ終了後も、プロジェクトの人間社会班で、メールを使ってディスカッションを続けています。プロジェクトでは、近いうちに、クラウド型コラボレーションツールの利用を始めます。国内の比較対象地は、宍道湖、手賀沼、八郎湖になりますが、それぞれでワークショップといくスカーションを実施することになりそうです。

地球研・日比国際ワークショッブ(8)

▪︎総合地球環境学研究所・奥田昇さんを代表とするプロジェクトの「日比国際ワークショップ」の2日目、さらにさらに続きます。

▪︎野洲市須原の「せせらぎの郷 須原」を訪問したあとは、甲賀市の小佐治に移動しました。この小佐治は、私たちの研究ブロジェクトにとってとても重要な調査地になります。来月から、いよいよ本格的にこの小佐治集落との連携が始まります。ここはもち米の生産で有名です。そのことを活かして農村レストランの経営にも成功されています。野洲市の須原での「魚のゆりかご水田」と同様に、生物多様性に配慮した環境保全型農業と、コミュニティの活性化やこの地域のhuman well-beingとがどのような形で結びつくのか、それをどのように評価してフィードバックし、この地域を支援できるのか…その辺りのことがプロジェクトとしては重要になってきます。これまでのことは、小佐治については、以下のエントリーをご覧いただければと思います。

小佐治での生き物調査

甲賀市の小佐治を訪問

「豊かな生き物を育む水田プロジェクト」

甲賀市の農村で調査

甲賀の農村で

▪︎小佐治では、まず「もちふる里館」を訪問しました。ここは、もち米や米湖をつかった料理が楽しめる農村レストランや直売所、そして集会室や会議室等がセットになった建物です。ここで、地域の概況を伺いながら、米粉でつくったうどんをいただきました。写真はありませんが(写真を撮る前に食べてしまった…)、小麦粉のうどんとはまた違った食感の麺でした。美味しくいただきました。そのあとは、加工工場である「甲賀もち工房」を見学させていただき、そして小佐治の環境保全部会の皆様が取り組んでおられる「豊かな生きものを育む水田づくり」の現場を訪問しました。

▪︎ここの水田の特徴については、過去のエントリーに書きましたが、再度、説明します。小佐治は、古琵琶湖層群の地層が隆起した丘陵地帯にあり、水田も大変細かな重粘土からできています。そのため、大変、水はけが悪いのです。きちんと水がぬけていないと、稲刈りのときに使うコンバインのキャタピラが埋まって動かなくなります。そこで、水はけをよくするために、水田の周囲に、といっても水田の内側なのですが、水田内水路をつくっています。営農のための工夫なのですが、そこが水田の生き物の生息場所になっているのです。水田の水を引いたあとも、その水路には水が残ります。集落では、そこに塩ビのパイプ等を設置して、生き物たちのシェルターにされておられます。このような取り組みの成果が少しずつ生まれています。写真の説明も少し。上段右は、「豊かな生きものを育む水田づくり」の活動をしている圃場の前で、説明を受けているところです。下段左。水田内水路を見学しているところです。越冬したメダカ、ドジョウ、水性昆虫等が確認できました。小佐治では、「メダカが成長する水田で生産した米=生物に配慮した営農で生産した米=安心・安全の米」ということを強調して、「メダカ米」を販売されています。ただし、「豊かな生きものを育む水田づくり」の活動は、経済以外にも、もっとローカルな社会・文化の文脈に依存していて外部からは「見えにくい」効果があるのです。それについては、また別のエントリーで説明しようと思います。

▪︎小佐治での見学を終えたあとは、大原貯水池に移動しました。そこで、大原財産区の関係者に、いろいろ説明をしていただきました。ありがとうございました。大原財産区については、「甲賀市の大原財産区を訪ねる」をご覧いただければと思います。

▪︎2日間にわたって野洲川流域の各地を訪問しました。どの地域の皆さんも、大変暖かく私たちを歓迎してくださいました。非常にお世話になりました。ありがとうございました。翌日3日めは、実際に野洲川の支流で、水質観測のデモンストレーションが行われ、午後からは琵琶湖に浮かぶ沖島を訪問したようです。ようです…と書いたのも、私自身は、3日目は参加できなかったからです。平和堂財団の「夏原グラント」の審査会があったからです。「夏原グラント」は、滋賀・京都で取り組まれている環境保全活動を支援する事業です。私は、2014年度からこの「夏原グラント」の審査員をしています。これについては、別途エントリーしようと思います。