町家×日本酒×学生

■こういう小さなイベントが開催されます。私もお話しをさせていただきます。以下は、主催側の関係者の方からの情報。

—————————————–

大津・彦根・長浜で、町家の活用、日本酒づくりに取り組んでいる滋賀県各地の大学の学生と教員がそれぞれの取り組みをご紹介。終わった後は、ざっくばらんに交流会を実施します。もちろんおいしいお酒もありますよ。

町家やお酒、学生の活動などに興味のある方は、ふるってご参加、よろしくお願いします。

■会場 彦根古民家 ごはん家くまくま(彦根市河原2丁目2-38)

■スケジュール

開場・受付 15:30

フォーラム 16:00-18:30

交流会 18:30-21:00

■定員 30名(先着順)

■参加費 無料

*ただし、懇親会参加費3,000円

懇親会に参加される方は公共交通機関をご利用のうえ、お越しください。飲酒運転は法律違反です。絶対におやめください。

■申し込み方法

下記のFAXまたはメールにてお申し込みください。

■お申し込み・お問い合わせ先

小江戸ひこね町屋活用コンソーシアム事務局

TEL:0749-23-2123 FAX:0749-26-2730

mail:info@hikone-machiya.com

私の「まちの縁側」

■facebookに投稿した記事を、少しリライトして、ここに掲載します。

捕まってしまった!

昨日は、「北船路米づくり研究会」の明後日の稲刈り作業に関連して、某老舗の社長さんとお話しをさせていただいた。社長さんにも、稲刈りにご参加いただけることになった。ここから、日本酒のときと同じように、また新しいコラボ事業が始まるかもしれない。

帰りは大津駅ということになるので、当然のことながらいつもの店の前を通る。吸い寄せられるように中にはいり、大阪の吹田にでかける別の用件でマスターと相談して、調理で忙しいマスターのかわりにメールなどを参加者に送りつつ、そろそろさらっと帰宅しようと思っていた、まさにそのとき、店の入り口から大きな笑い声が。

滋賀県大の近藤くん、彼の学生だった村上くんが笑っているではないか。村上くんは、現在、釜石市役所で災害復興にかかわって広報の仕事をしている。ひさしぶりに関西に戻ってきていた。もう1人の木村さんは、初対面。やはり、近藤くんの学生だった方。この3人師弟トリオが大津駅でおちあい、「さてどこに行こうか…そういえば以前連れていってもらった『利やん』があるな」とやってきたらしい。ひょっとして、私がいるかもと冗談をいいあっていたら本当にカウンターに座っていたので、驚くとともに大笑いをした…ということらしい。

さて、私のほうは、自宅に夕食があるので、ひたすら呑むだけだが、若い人たちは、食べて呑む。初対面の木村さんは、私がキープしてまだ間もない焼酎の一升瓶を全部飲み干すとか、わけのわからないことを言い始めて、本当に空けてしまった。恐ろしい…。さすが、泡盛で鍛えてきている人は違う。飲み方も、根性が入っていたな。

この店は、焼酎を1本キープするたびに、そのときに一緒にいた人たちで記念写真を撮り、それがカードとして増えていく。一升瓶にリングでとめてあるカードがその記念写真。木村さんは、このカードに入りたかったのだ。だから、根性で焼酎を空けてしまったのだ。その動機はわからんでもないが、ややかわいらしいものがある。

まあ、いろいろあったわけだけど、近藤くんともひさしぶりに会えたし、村上くんとは10年ぶりの再会だった。楽しかった。あかわらずみなさん若々しい。

私のばあいの「まちの縁側」(© 延藤 安弘先生)

昨晩の「利やん」は、様々な再会な出会いがあった。ひとつは、記事としてアップした滋賀県大の近藤研究室の皆さんとの再会と出会い。ひさびさに女性の酒豪にであって感服した。

もうひとつは、エフエム滋賀の皆さん。グループで来られていた。以前、「北船路米づくり研究会」の活動をいろいろ番組で取り上げてもらった。パーソナリティの 川本 勇さんやマネージャーの 中村恭子さんが取材にきてくださった。そして、番組に学生も登場させていただいた。そのときにお世話になったプロデューサーの方から、「おひさしぶりです」と声をかけてくださった。老人力がついているから、そうやって声をかけていただると助かる。

また、政策学部の 白石克孝先生のゼミ生でしたという、とある市役所の課長さんにもお会いした。職名からすると、役所の中枢におられる。「先生は、私のことを覚えておられるかな〜」とおっしゃっていたが、きっと記憶されているはず。

あと、NTTの方とか、いろいろ、再会・出会いの数珠つなぎ。この「利やん」では、こういうことがよくある。異業種交流の「場」ともいえる。そのような「仕事をぬき」にしても、いろいろな方達と知り合いになった。広い意味の「まちづくり」に関して、いろいろ頼まれたり、こちらからも相談をしたりお願いをしたり…。純粋に楽しみのつながりというのもある。大学とか学会とか、そういう枠組みを超えたところでの「つながり」に心から感謝。そういう意味で、「利やん」は、私の有り難い「まちの縁側」なのだ。

■「まちの縁側」とは、建築家、都市研究者、 都市計画家、教育者、地域プランナー、地域活動家…である延藤安弘先生の造語です。延藤先生は、「まち行く人と交流して、子どもからお年寄りまで「あそこに行けば何か良いことがあるかもしれへん」と気軽に立ち寄れる、地域に開かれた新たな公共の場」を、「まちの縁側」と呼んでおられます。また、そのような「まちの縁側」が、いろんな地域で育っていく活動もされています。こちらがわかりやすいかもしれませんね。延藤先生のインタビュー記事です。

かしこい生き方のススメ 第80回NPO法人まちの縁側育くみ隊代表理事 延藤安弘さん

■「利やん」は、私のような酒飲みに限定ということになるのかもしれませんが、「まちの縁側」と同等の機能をもっています。そういう、「まちの縁側」が、居酒屋だけでなく、いろんなところに分散しているといいなあと思います。たとえば、地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」で活用している町家キャンパス「龍龍」についても、そのような「まちの縁側」であってほしいとずっと思ってきました。そこに、お世話役の人がいて、その人がプログラムオフィサーの役割を果たして、まちに開かれた形で、いろいろな活動(学生×まちの人×地域)を支えていく仕組みがあったらなあと、思ってきたのです。現在は、そのような方向を目指して、「大津エンパワねっと」の学生たちが、「まちづくりカフェ」という活動を展開しています。しかし、まだイベント実施にエネルギーをとられて、「地域に開かれた新たな公共の場」という段階には至っていません。なにか、変化が生まれてくるといいなあと思っています。

【追記】■村上くんとは10年ぶり…と書いたけれど、ご本人からは「約10年ぶりかなあと思っていたら、よくよく冷静に考えると、昨年琵琶湖フォーラムでお会いしていたなあと」と連絡がありました。老人力がついてきて、すっかりそういうことを忘れていました。写真ですが、上の方は、「利やん」の店員さん(けいこちゃん)に撮っていただきました。下の方は、村上くんが撮ったものです。被写体は別にして、なんだかエエ感じ〜の写真だなと思い、村上くんのお許しを得てアップさせていただきました。

ソーシャル・ツーリズム

■ネットで、こんな記事を読みました。「注目が高まる日本のソーシャル・ツーリズム」。ソーシャル・プロデューサー/産官学民連携コンサルタントの渡邉賢一による記事です。(一般社団法人元気ジャパン 代表理事。国際電信電話、朝日新聞社、内閣官房 地域活性化統合事務局に勤務後、産官学民連携事業の創出を通じて社会課題を解決するソーシャル・プロデューサーとして独立。内閣官房 地域活性化伝道師、経済産業省クールジャパン事業フランス展開総合プロデューサー(2011)、文部科学省 優秀理数学生育成事業 企画評価委員、慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究所 研究員)。以下は、その記事ですが、ぜひ上記リンク先で直接にお読みいただければと思います。

長崎県五島列島の島体験ツーリズムからみえる事

東京から飛行機で約4時間、人口約7万人の長崎県五島列島には年間20万人強の観光客が訪れます。北側から中通島、若松島、奈留島、久賀島、福江島を中心に約140の島々からなり西海国立公園に指定されています。東シナ海に面し、新鮮な魚介類に恵まれた豊かな食文化と共に、7世紀頃の遣唐使の歴史、15世紀頃のポルトガルとのキリスト教伝来の文化、そして手つかずの大自然、温かい島民の人柄などに惚れ込んだ五島ファンが国内外にいます。しかし近年の地球温暖化による漁獲高の減少や漁師や農民の高齢化、若年層の減少、過疎化、廃校の増加など社会的課題が噴出し、島内では行政と民間が連携しながら社会的課題解決に向けて様々な取り組みが行われています。

廃校を利用した田園ミュージアム構想の挑戦と共感

福江島で企業組合五島列島ファンクラブを運営する濱口孝さんは、日本の田舎が直面する課題に向き合う中で、田舎が本来持っている価値こそが現代人にとっての学びの要素であり、それを体験型ツーリズムを通じて伝えてゆくことこそが地域の活性化に繋がると考え、半泊地区の500m四方の小さな集落に「半泊大丈夫村」を開村しました。目の前は海、湧き水が豊富に沸き出し、田畑、山林も豊かです。田園ミュージアム構想の元で、廃校となった旧半泊分校をビジターセンターとしてリノベーションし、パーマカルチャーの理論に基づき箱庭のようなコンパクトなエリアにおいて循環型地域システムを実現化しました。来訪者は、この村が挑戦する里山再生のメカニズムや、生ゴミを堆肥化した野菜作り、田舎だからこそ発信できる癒し空間などを体験学習できるプログラムに参加する事が出来ます。このエリアはキリシタン文化の歴史を感じられる貴重な郷土遺産が数多く残り、地域探索を通じた歴史文化学習も盛んです。濱口氏は同地区に暮らす5世帯9名の挑戦を掲げ、九州商船と連携した「島くらしスクール」という体験型旅行商品を開発し、基盤づくりを強化しています。スタッフの目標は、半泊大丈夫村モデルの普及と里山里海町村の“つながり”活性化です。こうした意義込みに対する評価は高く、長崎県はモデル廃校活用事例として注目し、全国からも数多くの人々が訪れています。特に五島列島が抱える社会的課題と同じような課題を抱える全国各地からの視察体験を目的としたソーシャル・ツーリストは後を絶たず、その解決方法を探求するための学びの場としての観光資源化が進んでいます。

外国人留学生が五島にインターンシップする理由

こうしたソーシャル・ツーリズムの進展は何も国内に留まっている訳ではありません。社会的課題先進国である日本は、各国に先駆けて解決をしてゆかないといけないため、自ずと先導的な事例が数多く蓄積されています。この事例の数々が実は海外から注目されている新たな日本の資源なのです。実際に欧米諸国も日本と同様に高齢化や地方の過疎化が進みつつありますし、東アジアや東南アジア諸国でも環境保全や循環型都市開発への需要が高まってきています。日本にはこうした課題解決のヒントが数多くあります。特に社会課題の最前線ともいわれる限界集落や地方の農山漁村には、その過酷な現実と向き合いながらも未来型思考で解決をしてゆこうとしている優秀で熱意のある方々が切り開いてきたフロンティア事例が数多くあります。実際に五島列島の事例においても、この廃校にインターンシップとして働いているのは長崎に留学する韓国人と中国人の学生達です。半泊大丈夫村に関わろうと彼らが思い立った理由は、まさに母国で社会課題化し始めた環境対応型まちづくりの先進事例を体験するためだといいます。プロジェクトに関わる中で、外国人ならではの発想を活かし、インバウンド観光に繋げる企画づくりを進めています。

島内に設置された100台のEVレンタカーによるエコアイランド構想

五島の社会的課題解決の事例は他にもあります。五島を舞台に長崎県では「長崎EV&ITSプロジェクト」を推進しています。未来型ドライブシステムの導入と、ICT を活用した次世代電力網(スマートグリッド)を連携させた五島エコアイランド構想の実現化を目指し、島内に100台のEVカーと充電インフラ設備を整備しました。今後もその数は増えてゆく予定です。まさに“エネルギーの地産地消”モデルとしても産官学民が連携して事業を実施しています。島では他にも潮力発電や洋上風力発電など総合的にエコエネルギーについて推進をしてゆきます。こうした先進的な地域づくりを体験したいというニーズも高まってきています。実際にどのように行われているのか、そのスキームや狙いはどこにあるのか。そしてプロジェクトから学べる事は何なのか。そうした社会的な情報交換の機会創出の場を求めて五島列島に訪問する方々が顕在化してきているようです。

成功事例を蓄積しソーシャル・ツーリズムの産業化を

社会的課題先進国である日本が、そのソリューションを地域資源として活用し、新産業化してゆける可能性は十分にあります。「ソーシャル・ツーリズム=社会的課題解決に関する情報交換や実体験、プロジェクト・ベース・ラーニングを目的としたツーリズム」と定義するとします。そうした場合、まずは各地域で自主的かつ先進的に行われている成功事例を整理し蓄積してゆく事がはじめに必要ではないかと思います。そうして社会的課題解決のパターンを類型化し、学びのエッセンスを抽出する事が第二段階です。その後に地域の新しい産業スキームとして産官学民で連携しながら仕組み化してゆきます。住民や行政、民間企業、教育機関、メディア等との合意形成がスキーム構築では大変に重要になってきます。営利主義ではなくしっかりとステークホルダーの理解を得た上で持続可能なシステムを構築してゆく事が肝心だと思います。各地の事業は現在進行形のものが殆どであると思いますので、プロジェクトベースで物事を押し進めてゆく事が基本となります。現在、五島のように各地で先進的な事例が顕在化してきています。いよいよ今年はソーシャル・ツーリズム元年になるのではないかと期待をしています。

「おおつ未来まちづくり学生会議」と、家棟川流域の再生

■7月5日(木)、午前中、10時半から大津市の中心市街地にある町家キャンパス「龍龍」で、学生の指導を行いました。その学生には大変申し訳なかったのですが、ここでしか時間が取れませんでした。そして、11時からは市役所の政策調整部・企画調整課と「おおつ未来まちづくり学生会議」の打ち合わせを行いました。

■大津市では、行政施策の基本となる「総合計画」を定めています。「総合計画」とは、地方自治体が策定する行政運営の基本となる総合的な計画のことです。大津市に限らず、すべての自治体は総合計画を策定することを法律により義務づけられています。大津市の現行の計画は平成28年度までとなっており、現在、29年度にスタートする新計画の策定に向けて研究等を市役所で行っておられます。そのさい、新しい計画づくりでは、いかに若い世代の意見を受け止めるのかが、ひとつの大切な課題となっています。そこで、大津市の政策調整部企画調整課では、龍谷大学瀬田キャンパスの学生の皆さんに学生委員に就任していただき、「おおつ未来まぢつくり学生会議」を開催することにしました。

■7月から11月にかけてグループワークを市職員の方たちと行い、最終成果をまとめていきます。成果は、市役所職員の皆さんの前で報告されることになります。また、今回のこの「おおつ未来まちづくり学生委員」による取り組みについては、環びわ湖大学・地域コンソーシアムの大学地域連携課題解決支援事業にもエントリーしています。最終成果は、コンソーシアムの「環びわ湖大学・地域交流フェスタ」で「学生委員」の皆さんよって報告されることにもなっています。おもしろい展開になることを期待。龍大の瀬田キャンバスの学生たちが、次期総合計画策定のために、学生の立場から貢献してほしい。また、学生だけでなく、事務職員の皆さんにも、社会学部を超えて、瀬田キャンパス単位で応援していただけている。ありがたいことです。

■午後からは、滋賀県庁琵琶湖環境部・琵琶湖政策課の「つながり再生モデル検討会」の仕事で、野洲市に移動しました。家棟川流域の環境再生に長年にわたって取り組んでこられた地元の皆さん、野洲市役所の皆さん、県の土木や環境部政策の担当者の皆さんと協議を行いました。ここでは具体的には書けないのですが、かなり突っ込んだ厳しい議論をすることになりました。しかし、これはとても素晴らしいことです。様々な関係者と厳しい議論をしつつも、しかし、全員で前進していけるような感触を得ることができたからです。迫力がありました…。こういう「環境再生型地域づくり」のコミュニケーションの過程から素晴らしい発想が生まれてくるように思うのです。

■この日の翌日、8日(金)からは、フィリピンに出張しました。総合地球環境学研究所の研究プロジェクトの出張です。それについては、別のエントリーでレポートします。

【追記】■トップの2枚の写真は、野洲市を訪問したときのものです。

中津川市「地域づくり型生涯学習モデル事業」

■中津川市で地域づくりのお手伝いをしています。中津川市の「地域づくり型生涯学習実践講座」のお手伝いです。一応、講師ということになっていますが、何か一方的に講義をするような講師はしたくはありません。いろいろ皆さんとおしゃべりしして、情報交換をすること自体を大切にしたいとの思いで参加しています。簡単にいえば、地元の皆さんの「つながり」づくりの「場」にしたいということです。かなり自由にさせていただいています。

■一番トップの写真は、中津川市の付知です。写真は交流会を開催しているところを撮っていただいたものです。付知で活動されている若手商店主のグループ「付知GINZA会」の方が撮ってくださいました。ありがとうございます。こんな会議のような感じにしてしまうと堅苦しくなるので…と申し上げてはいるのですが、まあ仕方がありませんか。次回からは、もっとお互いが近くにすわって、さらに気楽におしゃべりできるようにいたしましょう。

■今回の交流会は2回目です。前回の交流会では、「近くで活動をしていても、お互いに何をしているのかよくわかっていないね…」という状況を認識していただきました。その後、「付知GINZA会」では、4月20日に「付知GINZAマルシェ」を開催されました。クラフト作家が多数出店されました。同時に、100円商店街やフリーマーケットも同時に開催されました。おもしろいことに、ここには地域の読み聞かせのボランティア団体も参加されました。買い物だけでなく、休憩もかねてお子さんと読み聞かせの会に参加されたり、ご自身が買い物をされているあいだに、お子さんたちは読み聞かせの会に参加する…なんてことがあったようです。素敵ですね〜。

■今回の交流会では、こんな話しも出ました。家で自家消費用につくっている野菜、これを「付知GINZAマルシェ」にもっていきたいけれど、忙しくて車に積んでもっていけない。漬け物だって、売ってみたいのだが…。こんな話しです。であれば、そういう野菜や漬け物を軽トラックで回収して、別の人が手間賃をとって代わりにお店をやってあげれば…というふうに展開していきました。すると、こんどは、漬け物があるんだったらビアガーデンを連携してやらないか…というふうな話しにもつながり、ちょっとしたアイデアで面白い「つながり」が生まれそうな話しに展開していきました。

■こういうのって、面白いですね〜。こういう気楽に、自由に、つながっていける「場所」が、日常的に地域のなかにあることが大切なんだと思うのです。行政には公民館などの場所だけ提供してもらえればよいのです。公民館が予約でいっぱいならば、どこかの自治会の集会所でもよい。飲み物とお菓子などを各自が持参して、自由に気楽におしゃべりをする…。すぐに、つながる必要もありません。何かの相談でもいいです。あるいは、自分はこんな夢をもっているんだ…なんてことを話すのもありだと思います。というわけで、来月開催される「付知GINZAマルシェ」には、仕事ではなく、一個人として遊びにいってみようと思っています。

■写真の2・3枚目をご覧ください。こちらは、中津川市の中津川で開催された「地域づくり型生涯学習交流会」です。こちらは、おもに子どもに関わる活動をされている方たちがお集りになりました。こちらの方は、いつもお世話になっている社会教育指導員のAさんに、きちんとプログラムを企画していただき、グループワークが中心になりました。とても楽しい雰囲気のグループワークになりました。個々の地域にある活動のネットワークを、お互いにつないでいったら、どんな効果が生まれてくるのか…そのことを実感していただけたように思います。テーブルごとにワークも兼ねた自己紹介をして、打ち解け合ったあと、それぞれが自分のやっている活動をお互いに紹介しあいました。すると、自分では思いもしないようにアイデアが同じテーブルの人から出てきたり、情報が提供してもらえたりするのです。今回のこの交流会も、「つながり」づくりの「場」になったのではないかと思います。創発的にアイデアが生まれ、人びとが「つながっていく」(つなげる…のではなくて、つながる)「場所」の大切さです。

ローズマリー

■ローズマリーというと、私のばあい、子どものときに街の映画館で上映していた「ローズマリーの赤ちゃん」を思いだします。学生の皆さんには無理でも、私以上の年代の皆さんはご存知なのではないでしょうか。まだ10歳頃の少年時代の記憶ですが、たしか、通学に利用していたバス停にポスターが貼ってあったのです。もちろん、どのようなストーリーなのかはまったく、その当時は知りませんでした。実際に映画を観たのは大人になってからです。たしかテレビだったと思います。ですから、子どものときは怖い映画だとは思いもしませんでした。さらに付け加えれば、ローズマリーがハーブであることを知ったのは(映画の主人公の名前ではなくて…)、高校生ぐらいだったように思います。

■さて、本題はハーブのローズマリーに関することです。昨日の朝、自宅マンションの入口で、ダンボール箱が置かれていました。中身はローズマリーでした。箱には「料理に使って」という言葉が添えられていました。これは、自宅マンションの自治会の中にある女性ボランティアグループが、マンションの小さな公園で育てたものです。朝から、素敵な気持ちになりました。マンション自治会という、小さな小さなコミュニティで、このような活動が自主的に行われていることに、私は幸せを感じるのです。ちょっとしたことではありますが…。ここが大事。

防災訓練

■昨日は、暮らしているマンション自治会の一斉清掃&防災訓練でした。朝8時頃から、自宅マンションの周囲の草むしり、付近の側溝の泥さらいを行いました。昔の言葉でいえば、「普請」ということになりますね。ここに暮らす者の「義務」としての共同作業です。ただし、この共同作業、みんなで一緒に汗をかくことで、単なる「義務」を超えたやりとりも生まれます。そこが大切だなと思うのです。

■一斉清掃のあと、1時間の休憩のあと、防災訓練が行われました。まずは避難訓練です。私は、自分が暮らしている階の責任者になっているので、高齢者の方のお宅をお訪ねし、避難訓練に参加されるかどうかをお聞きしていました。今回の防災訓練にあたり、自治会では、アンケートをとっています。避難のさいに介助が必要な方の存在を確認しています。個人情報とのかかわりから、なかなか難しい問題でもあるのですが、マンションだからこそ、いざというときのご近所の助け合える関係が大切になります。

■避難訓練のあとは、消火器を使った消化訓練、そしてマンションに備え付けの消火栓を使っての消化訓練を行いました。後者の消火栓を使っての訓練は初めての経験でした。今回の訓練で使い方がわかりました。訓練は大切だと思いました。ちなみに、消化器の使い方のコツは「ピノキオ」なのだそうです。「(ピ)ピンを抜く」、「(ノ)ノズルをはずす」、「(キ)気をおちつける」、「レバーを押(オ)す」なんだそうです。

■最後は、心臓マッサージと人工呼吸、AEDの訓練でした。消防士の方が指導をしてくれました。そのさい、「ここまでしっかり訓練をやる自治会はあまりない」と評価をいただきました。毎年1回のことですが、心臓マッサージと人工呼吸のやり方、AEDの使い方…曖昧になっている記憶をはっきりさせることができます。一連の訓練が終了した後は、炊き出しの訓練です。もっとも、訓練といっても、訓練に名を借りた慰労会のようなところがありますね。若いお母さんたちも参加してチキンカレーをつくりました。

■ところで、電話の「#7119」「#8000」という番号をご存知でしょか。救急車を呼びべきかどうか、判断に迷ったときに、ここに電話をすると、専門家が相談にのってくれるのだそうです。大人のばあいは、前者の「救急電話相談」。子どものばあいは、後者の「小児救急医療電話相談」。大人の「救急電話相談」は地域によって番号が異なるらしく、この番号は奈良のばあいです。

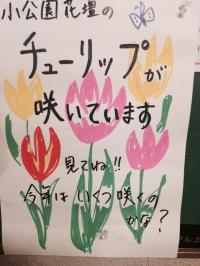

チューリップのポスター

■自宅のマンションは、奈良にあります。奈良から滋賀県大津のキャンパスまで通勤しています。遠距離通勤者です。さて、昨晩、自宅マンションに戻ると、入り口付近にある掲示板にこんな手作りのポスターが張ってありました。「チューリップが咲いています 視てね!! 今年はいくつ咲くのかな?」。うちマンションには、小さな公園かあり、その公園に小さな花壇があります。いったいどうして、こんなチューリップが咲いているのか…。女性を中心としたボランティアグループが花壇のお世話をされているのです。このことについては、昨年の以下のエントリーをご覧いただければと思います。

■自宅のマンションは、奈良にあります。奈良から滋賀県大津のキャンパスまで通勤しています。遠距離通勤者です。さて、昨晩、自宅マンションに戻ると、入り口付近にある掲示板にこんな手作りのポスターが張ってありました。「チューリップが咲いています 視てね!! 今年はいくつ咲くのかな?」。うちマンションには、小さな公園かあり、その公園に小さな花壇があります。いったいどうして、こんなチューリップが咲いているのか…。女性を中心としたボランティアグループが花壇のお世話をされているのです。このことについては、昨年の以下のエントリーをご覧いただければと思います。

■ボランティアグループの皆さん自身が楽しみながら、マンションにお住まいの他の皆さんにも楽しんでもらおうとされていることが素敵だなと思います。私は、残念ながら参加できませんがしたが、この花壇のある小公園に植えられているしだれ桜の花見会も行われました。

中津川市「付知町まちづくり協議会だより」が届きました!

■2月23日(日)・24日(月)の両日、岐阜県の中津川市で、地域づくりのお手伝いをしてきたことについては、このエントリーで報告しました。訪問したのは中津川市の福岡地区と付知地区ですが、付知地区から「付知町まちづくり協議会だより」を送っていただきました。ありがとうございました。

■2月23日(日)・24日(月)の両日、岐阜県の中津川市で、地域づくりのお手伝いをしてきたことについては、このエントリーで報告しました。訪問したのは中津川市の福岡地区と付知地区ですが、付知地区から「付知町まちづくり協議会だより」を送っていただきました。ありがとうございました。

■この「協議会だより」には、写真のように「脇田教授による『まちづくり勉強会』の開催」という記事を掲載していただきました。重ねて、ご丁寧にありがとうございます。記事のなかには、次のように書かれた箇所がありました。

参加者からは、「自分たちが楽しんだことを子供たちにも味合わせたい」、「盆と正月しか帰らない友だちが羨ましがる町にしたい」等の意見が出され、脇田教授からはも「付知には『やる気』と『材料』が整っている。多くの仲間を集め、活発な活動を行い、周辺地域のモデルとなってリードしてほしい」と締めくくられました。

■私の締めくくりはどうでもよくて、大切なのは皆さんの意見です。「自分たちが楽しんだことを子供たちにも味合わせたい」とは、豊かな自然環境を自分たちの遊び場にして育った地域の皆さん、それも30歳代の若い方たちが、その「楽しさ」や「豊かさ」を自分の子ども達に伝えたいといっておられるのです。この地域で暮らすことの「楽しさ」や「豊かさ」を子どもたちの心のなかにすりこんでいく、ここに暮らすことの「幸せの物差し」を心のなかに埋め込んでいくと意気込んでおられるのです。後者のほう、「盆と正月しか帰らない友だちが羨ましがる町にしたい」とは、この地域で暮らすことをまずはきちんと再評価し(都会にはできない豊かさ…)、地域の人びとがそのことを自覚し、ここでの暮らしを楽しみ、大切にしていることが、就職等の関係から外に出てしてしまった人たちに自然に伝わっていくようにしたいということでしょう。両方ともに、とても大切な「視点」です。今後の付知の地域づくり活動の展開に大いに期待しています。

【追記】■付知での勉強会の進め方なのですが、私がファシリテーター役になって、それぞれの団体の活動内容、これまでの経過、現在の課題や悩みなどをいろいろお話ししてもらいました。それぞれの団体が順番に話しながらも、お互いに質問をしたり、コメントをしてもらったりと、少しずつ「場」が和むように進行しました。それほど大きくない地域ですが、こうやって改めてそれぞれの団体の話しを聞いたり、お互いにコメントをしたりすることは、皆さんにとっても良い体験になったようです。この日は勉強会でしたが、普段から、地域の皆さんで、ざっくばらんに、気兼ねなく、おしゃべりをしたり、相談をしたりする「場所」が地域のなかにあるとよいですね。

レイカディア大学・草津校

■滋賀県には、レイカディア大学というシニア対象の生涯学習の施設があります。このレイカディア大学の事務局の方から、「シニアの皆さんに、龍谷大学の社会学部で学生さんたちが取り組んでいる『大津エンパワねっと』のことについて、ぜひ話しをしてほしい」というご依頼があり、一昨日の3日は米原校で、昨日の5日は草津校で講演をしてきました。レイカディア大学は、60歳以上の方たちが2年間にわたって様々なことを学びます。卒業後は、地域の担い手になることが期待されています。レイカディア大学の事務局としては、シニアの学生の皆さんたちに、龍大社会学部の学生たちが地域住民の皆さんと一緒に取り組む「大津エンパワねっと」の実践を、なんらかの意味で参考にしてほしい…とお考えなのでしょう。

■レイカディア大学にいって驚いたことは、皆さんものすごくお元気だということです。昼休みや休憩時間、あちこちで皆さんおしゃべりや打ち合せをされています。そのエネルギーに驚きました。今年の2月には、神戸のシルバーカレッジにもいきましたが、神戸のシニアの皆さんもすごくお元気でした。お元気な人がここにいらっしゃるのか、それともここに来るからお元気なのか…その両方でしょうか。

■レイカディア大学は2年制です。再入学は認められません。卒業後は、地域社会の担い手として活躍していただくことが期待されています。実際、地域の自治会で活躍されたり、サロン活動を始めたりされる方がいらっしゃるとのことです。すばらしいですね〜。全国どこにいってもそうだと思いますが、中心になって地域を守っておられるのは前期高齢者の皆さんかと思います。はたして、前期高齢者という呼び方でよいのかどうか、そのあたりも気になります。超高齢社会の到来にあわせた社会制度設計が必要になるわけですが、そのような用語のことにつても考えないといけないのかもしれません。

■講演は、50分が2コマでした。大学の人間は90分1コマで慣れているので、なかなか時間配分は難しいのですが、1コマ目は、これからの時代に期待される地域のリーダーとはどういう人たちなのか、関係づくり・場づくり…の話し。2コマ目は、「大津エンパワねっと」の仕組みと学生たちの活動の内容やポイントについてご紹介しました。授業の最後には、学生の代表の方が中央に立たれてお礼の挨拶をされました。全員が起立されて…ですから、ちょっとびっくりしました。こちらこそ、「ありがとうございます」ですね。

■で、写真をご覧いただくと、皆さん笑っておられますね。なぜか。代表の方が挨拶をされようとしているとき、慌ててiPhone5をとりにいきお願いしてこのシーンを撮らせていただいたからです。失礼しました。代表の方は「若さをいただきました」とおっしゃったように思いますが、むしろ逆に、私のほうが元気なシニアの皆さんから「若さをいただいた」気持ちです。それだけでなく、こんなにイキイキとした方たちが、このレイカディア大学を卒業したあと、地域社会で仲間と楽しみながら様々な活動していただけることに、「希望もいただいた」気持ちになりました。