カマキリ

▪︎母が先週の金曜日から1週間程、体調を悪くして入院していました。昨日、土曜日、なんとか退院することができしまた。妹と一緒に介助をして、自宅に連れ帰りました。退院にあたっては、病院のメディカルソーシャルワーカーやケアマネージャーの皆さんにお世話になりました。ありがとうございました。介護保険のおかげで、母の生活は、なんとかなっているというのが実情です。ヘルパーさんによる生活のサポート、本当にありがたいです。もし、これを自分一人でやることになったら、とてもではありませんが無理です。

▪︎母は急に入院することになりました。この手配もケアマネージャーさんがやってくださいました。あわてていたものですから、母の入院にあたって冷蔵庫の中をきちんと処理していませんでした。ということで、妹がその傷んだ食料品の処理をして、私の方は、近所のスーパーに買い物に出かけました。スーバーの駐車場で、ふと左のミラーをみると、どこからやってきたのか1匹のカマキリがしがみついているではありませんか。そばに寄って写真を撮ってみました。何か、秋を感じました。

【追記】▪︎このカマキリですが、「ハラビロカマキリ♀」なのだそうです。昆虫に詳しい方が教えてくださいました。カマキリにも、いろいろ種類があるんですね。

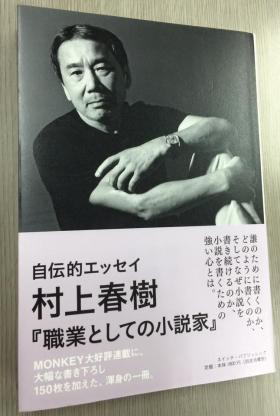

村上春樹『職業としての小説家』

■村上春樹のエッセイ集『職業としての小説家』が手元に届きました。じっくり、一気に読みたいところですが、電車の中で読むことになりそうです。

■村上春樹のエッセイ集『職業としての小説家』が手元に届きました。じっくり、一気に読みたいところですが、電車の中で読むことになりそうです。

■ところで、このエッセイ集、ニュースを通しても話題になりました。紀伊国屋書店が、初版10万部のうちの9万部を買い切ったからです。全国66にある紀伊国屋の店舗や自社ネットで販売し、残りにいては、他の書店に卸すと聞いています。ネット販売が浸透し、全国で書店が減少しています。2000年に21,495あった全国の書店は、2005年には17,839、2010年には15,314、2014年の5月1日現在では13,943と、漸次減少してきています。書籍や雑誌の売り上げも減少しているようです。書籍の売り上げのピークは1996年でしたが、2013年には約31%減少しています。雑誌の売り上げのピークは97年でしたが、2013年には差書籍を上回る45.5%の減少となっています。書店が減っていくことと、書籍の売り上げが減少していくことは相関しているのではないかと思います。

▪︎そのようなこともあり、紀伊国屋は全国の書店を活性化するために、今回のような思い切った販売を行ったのでした。私自身は…、職業のせいもありますが、たくさんの書籍を購入する方だと思うのですが、そのほとんどはamazonを使っています。思いついたときに、簡単に本を注文できるので、こういうことになってしまっているのですが、結果として、街から書店が消えていくことに加担していた…ということにもなります。

■さて、このエッセイの内容ですが、以下の通りです。どのエッセイも、面白そうなタイトルですが、特に、「フィジカルな営み」とか、「物語」、「河合隼雄」というところが気になります。私自身は、村上春樹と河合隼雄の対談である『村上春樹、河合隼雄に会いにいく 』は非常に興味深く読みました。村上春樹は、河合隼雄のユング派心理学の考え方から、いろんなヒントを得ているように思います。村上が語る「デタッチメントからアタッチメント」という創作上の転換とも深く関係していると思います。言い方を換えると、村上春樹が自身の実践に関して語ったことを、河合隼雄が深いところでしっかりと受け止めた…という感じなんじゃないのかな~と思っています。

第一回 小説家は寛容な人種なのか

第二回 小説家になった頃

第三回 文学賞について

第四回 オリジナリティーについて

第五回 さて、何を書けばいいのか?

第六回 時間を味方につける──長編小説を書くこと

第七回 どこまでも個人的でフィジカルな営み

第八回 学校について

第九回 どんな人物を登場させようか?

第十回 誰のために書くのか?

第十一回 海外へ出て行く。新しいフロンティア

第十二回 物語があるところ・河合隼雄先生の思い出

あとがき

チキンラーメン

▪︎ひとつ前のエントリーにも書きましたが、昨日は、1日会議の日でした。午前中は深草キャンパスで研究部の執行部会議、午後は大宮キャンパスで「世界仏教文化研究センター」の会議。再び、深草キャンパスに戻って別の会議。そのあいだに、別の案件も発生してその対処…。もう、完全に「お仕事モード」に復帰しております。というわけで、キャンパス移動に時間がかかってしまい昼食をゆっくりと摂っている余裕がありませんでした。仕方がないので、大宮キャンパスの生協でカップラーメンを購入し、それですませました。たまたま手に取ったものは、チキンラーメンでした。蓋をあけると、そこには「57回目の誕生日」とあります。チキンラーメンは、同級生だったんですね。まあ、そういうわけでちょっと「小汚いもの」写真をお見せしましたが、ご容赦ください。

▪︎ひとつ前のエントリーにも書きましたが、昨日は、1日会議の日でした。午前中は深草キャンパスで研究部の執行部会議、午後は大宮キャンパスで「世界仏教文化研究センター」の会議。再び、深草キャンパスに戻って別の会議。そのあいだに、別の案件も発生してその対処…。もう、完全に「お仕事モード」に復帰しております。というわけで、キャンパス移動に時間がかかってしまい昼食をゆっくりと摂っている余裕がありませんでした。仕方がないので、大宮キャンパスの生協でカップラーメンを購入し、それですませました。たまたま手に取ったものは、チキンラーメンでした。蓋をあけると、そこには「57回目の誕生日」とあります。チキンラーメンは、同級生だったんですね。まあ、そういうわけでちょっと「小汚いもの」写真をお見せしましたが、ご容赦ください。

▪︎ついでにちょっと気になって、その他の「同級生」も調べてみました。簡単なんです。wikipeddiaで「1958年」と入力して調べただけです。スバル360(富士重工の軽自動車)、東京タワー、ファンタ(ジュースの…)、近鉄のビスターカー( 2階建て電車)、スーパーカブ、缶入りビール(アサヒの…)、三菱鉛筆ユニ、聖徳太子の一万円札、特急こだま(国鉄…)。スバル360、聖徳太子の一万円札、特急こだま…以外は、同級生、頑張っていますね。しかし、こうやって「同級生」を振り返ると、「思えば遠くへ来たものだ」(海援隊の楽曲)という気持ちになりますね〜。

京都駅で

■いよいよ、本格的に仕事が始まりました。午前中は深草キャンパスで研究部の執行部会議、午後は大宮キャンパスに移動し「世界仏教文化研究センター」の運営会議。こちらは、オブザーバーなのですが、審議事項に関連して出席。研究部の立場からある事業の今後の展開について説明をさせていただきました。本日は、一日会議の日です。

■さて、大宮キャンパスでの会議を終えて深草キャンパスに戻る途中、てくてく歩いて京都駅に近づくいたとき、懐かしいメロディーが聞こえてきました。母校・関西学院大学の応援歌「新月旗の下に」です。近づいてみてわかったのですが、関関同立4大学の応援団によるイベントでした。「四雄の宴」という関西四私立大学応援団連盟による応援団の公開のイベントです。ネットで調べてみると、wikipediaですが以下のような説明がありました。

毎年、9月末日にJR京都駅ビルの大階段広場(京都駅ビル室町小路広場)で行われる。各大学の応援団旗が一斉に掲げられるオープニングに始まり、大学校歌・応援歌の合唱や、吹奏楽部、チアリーダー部による合同ステージなどで盛り上がる。フィナーレは、関西四私立大学応援団連盟に加盟する各校の応援歌メドレーで締めくくられる。

近年では、来場者が3,000人を超えている。

また、2005年は関西四私立大学応援団連盟発足30周年ということで特別に野球部が関西学生野球連盟に加盟している、京都大学の京都大学応援団と近畿大学の近畿大学応援部を招待した。

1999年度までは各応援団の団太鼓の使用を許可していたが、1999年度のステージにおいて団太鼓の大音量により、新幹線の感震器が反応し停止するという珍事が起こって以来、使用は自粛している。

■「太鼓の使用は自粛…」そういうことがあったんですね~。ところで、応援歌「新月旗の下に」の歌詞は、昭和29年(1954年)、学院創立65周年を記念で公募の中から選ばれたものです。ちょっと道草をして、関西学院大学の応援団総武の演舞や演奏を拝見することにしました。最後の方には、校歌「空の翼」も演奏されました。京都駅で「空の翼」とは、なんたが嬉しい気持ちになりました。同窓生としてジーンときました。校歌は、作曲は山田耕筰、作詞は北原白秋です。全国の様々な学校の校歌をつくってきた名コンビですね。ちなみに山田耕筰は、関西学院の同窓生です。中学部に在籍されていました。

■今日は連続する会議と、水害のニュースに、なんとも力が入らない状況になっていました。母校の応援歌や校歌を聞いて、気合が入りました!同時に、母校のスクールモットーである “Mastery for Service”を心のなかで強く思いました。写真ですが、大階段広場の一番上から撮ったものです。下の方は、写真の撮影が禁止されていたので、こういうことになりました。しかし、小さくてよくわかりませんね。

瀬田キャンパスに「カフェ」(5)

▪︎瀬田キャンバスのカフェ「シアトルズベストコーヒー」、いよいよ開店が近づいてきたようです。外回りの植栽なども終わっています。店内では、これからスタッフとして働くであろう皆さんが、研修中のような雰囲気でした。楽しみですね。しかし、このガラス張りのなかで、コーヒーをいただくわけですね〜。ちょっと、それは…という感じなんだけど。大学本部のある深草キャンパスには、「スターバックス」があります。ひとつの大学のなかに、2つのキャンパスに、それぞれ異なるカフェが入っているわけです。そのどちらも、このようなガラス張りのカフェですね。流行りなのか、大学のほうが指定しているのか、そのあたりのことはよくわかりませんが、瀬田キャンパスの「シアトルズベストコーヒー」のほうが、ガラス張りの透明さがより気になるのはどうしででしょうか。

就活日程について

▪︎今朝、毎日新聞のネットの記事を読んで、驚きました。こんな内容です。

▪︎今朝、毎日新聞のネットの記事を読んで、驚きました。こんな内容です。

経団連の榊原定征会長は、7日の定例記者会見で、来春入社の大学生の選考解禁日を8月1日とした経団連の新しい指針について、「抜本的には無理だが、何らかの改善は可能だ」と来年の採用活動を前に制度変更を検討する方針を示した。企業側、学生側双方から不満が出ていることを受けた発言で、将来的に選考解禁日を従来の4月1日に戻す可能性についても「選択肢としてはあり得る」と述べた。

▪︎解禁日が8月になったことで、いろいろ問題が発生したようです。学生の側からは、「オワハラ」の問題が指摘されました。内定を出す企業からの「就活終われハラスメント」のとです。採用する側からも不評のようです。もちろん、直接、学生を指導している教員としても困ったことだと思っています。ゼミの3年生には、就職活動の時期が変化したことを前提に、卒論関係の調査や論文執筆の進め方を指導してあります。解禁日が8月になったことで、「夏休みから秋にかけて卒論の補足調査や執筆に集中していくことが難しくなるため、早め早めに卒論の準備に取り掛からねばならない。また、就活をしながら、卒論も進めるという苦しい状況になってくる」と説明しました。ところが、急にまた制度を変更するというのです。それも、選考解禁日を従来の4月1日に戻す可能性もあるというのですから困ったものです。明確にしてもらわないと、キャリア指導だけでなく、卒論の指導も計画的にできなくなります。

家族だけのSNS「wellnote」

▪︎今年、84歳になった義父が、iPadに挑戦中です。妻が「iPhone6」をみて、義父が関心をもったということが事の始まりです。妻に、「それ、いくらかかるねん?」と尋ねたのです。ということで、妻は「これは、欲しいのだな」と考え、義父に「iPad air」にプレゼントしました。これを使って、脳みそを使ってもらおうということのようです。ということで、この「iPad air」に、うちの子どもたち(=孫たち)や義妹の子どもたち(=孫であり、私にとっては甥たち)と、日常的に交流してもらうために「wellnote」という「家族限定のSNS」をインストールしてみました。

▪︎この「wellnote」という「家族限定のSNS」のことを、初孫にデレデレになっている年上の同僚 H先生から教えていただきました。これを使って、東京にいる息子さん夫婦&孫娘の赤ちゃんと交流されているようです。「wellnote」は、簡単でとても使い易いです。「facebook」や「LINE」はややこしくて無理でも、これだと義父にも使えそうです。義父は、昨日、さっそく「iPad air」で写真を撮って「wellnote」にアップし、孫たちと交流していました。ちょっとした「親孝行」なのかもしれませんね。「家族限定のSNS」だけでなく、インターネットを楽しんでもらいたいと思います。

「大津エンパワねっと」7期生報告会 / 8期生オリエンテーション

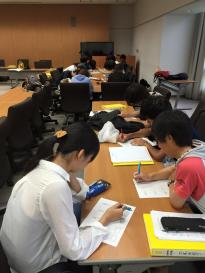

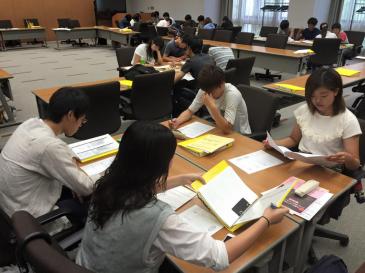

▪︎今日は、午前中は「大津エンパワねっと」の8期生「地域エンパワねっとⅡ」のオリエンテーション、午後からは7期生の「地域エンパワねっとⅡ」の報告会でした。今年度は、「大津エンパワねっと」の旧カリキュラムと新カリキュラムが同時に動いています。旧カリキュラムを履修している3年生は、昨年、2年生の後期に「地域エンパワねっとⅠ」を履修し、3年生の前期に「地域エンパワねっとⅡ」を履修しています。それに対して8期生は、2年生前期「地域エンパワねっとⅠ」を履修し、2年生後期に「地域エンパワねっとⅡ」を履修する予定です。カリキュラムが変更になり、半期前倒しで履修することになったのです。そのため、「大津エンパワねっと」の活動地域である「瀬田東学区」と「中央地区」では、2015年度の前期に限って、7期生と8期生、2つの学年が同時に活動することになりました。結果としては、大変申し訳なかったのですが、地域の皆さんには、2つの学年を同時に受け入れていただくことになりました。

▪︎さて、午前中の、8期生「地域エンパワねっとⅡ」のオリエンテーションでは、全部で10グループに分かれてもらいました。違う地域で活動しているメンバー、そして違うチームのメンバーとのあいだで、各自の「地域エンパワねっとⅠ」の「ふりかえり」と、これから始まる「地域エンパワねっとⅡ」に対する「抱負」や自分自身の「課題」等について語り合ってもらいました。そして、午後からは、それぞれの「ふりかえり」、そして「抱負」と「課題」を頭のなかで整理したうえで、8期生たちは先輩である7期生が行う報告会に参加してもらいました。

▪︎私は、昨年度の後期、7期生の「地域エンパワねっとⅠ」を担当していました。カリキュラム改変にともない、7期生の指導から8期生に指導に移動しました。「地域エンパワねっとⅠ・Ⅱ」は、地域の皆さんとの協働のなかで、課題を「発見」し、それを小さなプロジェクで「解決」し、その成果を「共有」する…というステップを踏みながら進んできます。「地域エンパワねっとⅠ」で重視されるのは、学生たちが、自分たちなりに地域の課題をきちんと「発見」できているか…ということです。私は、その「発見」ができたかどうか…という微妙な段階で、8期生の指導に移動しました。そのようなこともあり、「発見」の続きである「解決」と「共有」がどの程度進捗しているのか、あまりよくわかっていませんでした。本当は、かつて指導していた学生チームのメンバーに話しを聞けばよいのですが、指導を離れてしまっているので、直接指導されている教員の皆さんの邪魔になってはいけないと思い、遠くから気にしているだけでした。

▪︎私は、昨年度の後期、7期生の「地域エンパワねっとⅠ」を担当していました。カリキュラム改変にともない、7期生の指導から8期生に指導に移動しました。「地域エンパワねっとⅠ・Ⅱ」は、地域の皆さんとの協働のなかで、課題を「発見」し、それを小さなプロジェクで「解決」し、その成果を「共有」する…というステップを踏みながら進んできます。「地域エンパワねっとⅠ」で重視されるのは、学生たちが、自分たちなりに地域の課題をきちんと「発見」できているか…ということです。私は、その「発見」ができたかどうか…という微妙な段階で、8期生の指導に移動しました。そのようなこともあり、「発見」の続きである「解決」と「共有」がどの程度進捗しているのか、あまりよくわかっていませんでした。本当は、かつて指導していた学生チームのメンバーに話しを聞けばよいのですが、指導を離れてしまっているので、直接指導されている教員の皆さんの邪魔になってはいけないと思い、遠くから気にしているだけでした。

▪︎この日の報告会では、それぞれのチームの成果を知ることができました。上の5枚の写真は、中央地区で活動した、チーム「まりも」の口頭発表の様子を写したものです。この「まりも」は、丸屋町商店街で活動してきました。丸屋町商店街は、もうじきリニューアルされます。1969年1月10日に完成したアーケードも取り外されるかもしれない…とお聞きしています。長年、地域とともにあった商店街が大きく変わってしまう、街の記憶とともにあった商店街が変わってしまうことになります。「まりも」が注目したのは、この点です。そこで「地域エンパワねっとⅡ」では、商店街での写真収集と思い出の聞き取り調査を始めました。商店街の関係者の皆さんは、丁寧にいろいろご協力くださったようです。そのデータをもとに、丸屋町商店街にある「大津百町館」で写真展を開催し、写真70枚を展示しました。その1枚1枚の写真に、聞き取り調査で聞かせていただいた思い出を、キャンプションとして追加するなどの工夫をしていました。このような展示手法につきましては、大津市歴史博物館の木津勝学芸員からもご指導をいただいたと聞いています。

▪︎「まりも」は写真展だけでなく、「まちあるき」も実施したようです。参加者の方たちに、商店街の「昔」と「今」を重ねた「時層写真」を撮ってもらうなどの面白い工夫もしています。私は、自分の「iPhone6 plus」のなかに、「東京時層地図」というアプリを入れています。これは、「今」自分がいる場所を現在の地図でみながら、同時に、「昔」はどんな場所だったのかを過去の地図を地層のように重ね合わせて理解することができる…そういうアプリです。その「東京時層地図」のことを連想しました。なかなか面白いアイデアですね。ネットの検索エンジンで「時層写真」を調べてみると、すでにこの「時層写真」を実践されている方たちがたくさんいることもわります。私自身も、いろいろ勉強させていただけました。この「まちあるき」の最後には、商店街に愛着を愛着を育むためにできることを書き出してまとめたようです。これは、ワークショップでしょうかね。

▪︎もう1チーム紹介しておきます。こちらは、チーム「ぬりえ」です。なぜ、チーム名が「ぬりえ」なのか。エンパワの学生チームは、このような平仮名のチーム名が多いような…「まりも」もそうだし…。それはともかく、この「ぬりえ」は、街中の青年層をつなぐということから出発しました。「まちづくり」の活動の担い手は、中高年の方たちです。逆に、「まちづくり」から遠い存在になっているのがいわゆる青年層といわれる人たちです。こういう「まちづくり」から遠い存在になっている人たちが、もっとネッワークでつながれば…との思いから活動を始めました。それも、直接に「つながり」をつくるのではなく、「一歩下がった場所からつながりを作れないだろうか」というのが、彼らの問題関心でした。いろいろ悩んだ末に、いろいろ出会ってきた方たちの人物冊子をつくることにしました。4月からは、あらためて老舗商店の後継者や、新規に開店された方たちを中心に、取材を重ねてきたようです。そして出来上がったのが「大津若者図鑑」というものです。表には、その方のお店とご本人の写真、そしてサインが。裏には、その方の思いやグループで考え方キャッチコピーなどが書かれています。これも、面白いですね。

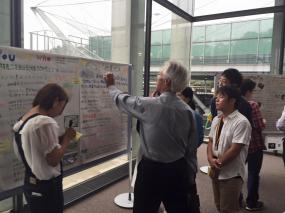

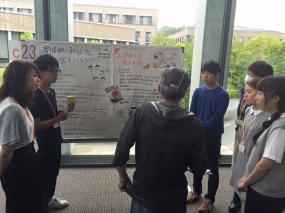

▪︎口頭発表の後は、ポスターセッションに移行しました。「瀬田東学区」と「中央地区」、両方の地域でお世話になった地域の皆様が、10チームのポスターをひとつひとつご覧になりながら、学生たちに質問やアドバイスをしてくださいます。このポスターセッションで、地域の皆さんからの質問やアドバイスに、真剣に向き合っている学生たちの表情を、私はいつも素敵だなと思ってきました。学生の皆さんは、地域の皆さんからプラスの評価だけでなく、ときには厳しいご意見もいただきます。それがとても大切だと思っています。

▪︎口頭発表の後は、ポスターセッションに移行しました。「瀬田東学区」と「中央地区」、両方の地域でお世話になった地域の皆様が、10チームのポスターをひとつひとつご覧になりながら、学生たちに質問やアドバイスをしてくださいます。このポスターセッションで、地域の皆さんからの質問やアドバイスに、真剣に向き合っている学生たちの表情を、私はいつも素敵だなと思ってきました。学生の皆さんは、地域の皆さんからプラスの評価だけでなく、ときには厳しいご意見もいただきます。それがとても大切だと思っています。

▪︎「大津エンパワねっと」コースの授業、学生にとっては大変ハードルが高いものかもしれません。しかし、経験や知識も乏しいなか、地域のなかに飛び込み、知らない地域の方たちとのまず知り合いになり、そこから活動を展開していくのですから、かなり厳しいものがあります。しかし、そのような経験をすることのなかで、学生自身、自らの成長を実感できているのではないかと思います。来年の1月、こんどは8期生の報告会が開催されます。

▪︎「大津エンパワねっと」コースは、2007~2009年度に、文部科学省の「現代GP」(現代的教育ニーズ取組支援プログラム)に採択されたことから始まりました。2010年からは、大学の予算で行ってきました。「現代GP」の申請書の作成は、2006年度の1月〜3月でした。この申請書作成段階も含めると、かれこれこの教育プログラムに10年近く関わってきていることになります。個人的には、この教育プログラムが、学部にとってあたりまえ、言い換えればマンネリ化していく前に、次のステップに向けて成長・発展、そして脱皮(飛躍)していってほしいと願っています。そのステップに向けて現場で頑張るには、私は少し歳をとりすぎました。若い世代の教員のなかから、そのような動きが出てきて欲しいと思っています。個人的には、学部や学科といった枠組みをさらに超えた、もっと自由な広がりのある教育プログラムになっていくことを願っています。これは、個人的な、勝手な考えでしかあませんが。

瀬田キャンパスで「サイエンスカフェ」

▪︎ひとつ前のエントリーは、龍谷大学の瀬田キャンパスに「カフェ」ができるという話しでした。今回も、「カフェ」の話題です。といっても、「サイエンスエフェ」です。「サイエンスカフェ」とは、誰もが自由に参加して、くつろいだ雰囲気のなかで、専門家から先端の科学の話しを聞きながら、自由に語りあう交流の場…といえるのかもしれません。ヨーロッパで始まりました。龍谷大学では、今回、龍谷祭のイベントの一環として行われるようです。以下は、大学のホームページからの引用です。詳しくは、こちらをクリックしてご覧ください。

「サイエンスカフェ」は、お茶を飲みながら気軽に科学の話に耳を傾け、おしゃべりを楽しむ催しです。

私たちは時折、生き物について「謎を解明した」とか「新事実を発見した」などと見聞きすることがありますが、実際のところ、どんな人がどのようにその偉業に挑んでいるのでしょうか。

今回は、龍谷祭にあわせて、研究がユニークでトーク好きな生き物研究者6 人が集まり、それぞれの研究の魅力を「すこしずつ」紹介します。人間味あふれるアラフォー研究者たちの、最先端の生々しい話に、あなたの知的好奇心がくすぐられること間違いなしでしょう。そして、ツッコミどころ満載の若い研究者たちを、お茶を片手にみんなで質問攻めにしてしまいましょう!

また、トークやおしゃべりの合間には、研究をネタに研究者と参加者が交流できるハンズ・オン・タイムも設けています。生き物の不思議とその研究者の魅力にふれる希なチャンスですので、ぜひ気軽にお茶しに来てください。日時:2015(平成27)年10 月25 日(日)入場無料・入退場自由

第1部 11:00~13:00 第2部 13:30~15:30

会場:龍谷大学瀬田キャンパス9号館1階オープンキッチン(予定)

対象:主に高校生以上(中学生以下も来場歓迎) ※当日先着順50席

お問い合わせ先龍谷大学農学部教務課 Tel 077-599-5601

http://www.ryukoku.ac.jp