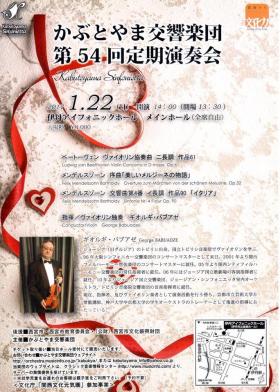

「かぶとやま交響楽団」第54回定期演奏会

■本日、「かぶとやま交響楽団」の第54回定期演奏会が開催されました。じつは、私は、この市民オーケストラの設立時のメンバーでした。設立時の当時は、関西学院交響楽団のOBとOG、そして関西学院交響楽団にエキストラに来られていた方達が中心になっていたと思います。エキストラとして来て頂いていた方の中には、その後、大阪フィルハーモー管弦楽団に入団されるような方もおられました。もちろん、その方は、音大のご出身でしたが。というわけで、学生時代、アマチュア演奏家として活躍していた(あるいは頑張っていた)方達が集まってできた市民オーケストラだったのです。設立の発起人の皆さんは、私よりも2つ下の学年の人たちだったように記憶しています。団の名前からしても、関西学院大学出身者が母体ということがわかります。というのも、母校・関西学院大学は、六甲山系の一番東の端にある甲山の麓にあるからです。そのことにちなんだネーミンクなのです。

■本日、「かぶとやま交響楽団」の第54回定期演奏会が開催されました。じつは、私は、この市民オーケストラの設立時のメンバーでした。設立時の当時は、関西学院交響楽団のOBとOG、そして関西学院交響楽団にエキストラに来られていた方達が中心になっていたと思います。エキストラとして来て頂いていた方の中には、その後、大阪フィルハーモー管弦楽団に入団されるような方もおられました。もちろん、その方は、音大のご出身でしたが。というわけで、学生時代、アマチュア演奏家として活躍していた(あるいは頑張っていた)方達が集まってできた市民オーケストラだったのです。設立の発起人の皆さんは、私よりも2つ下の学年の人たちだったように記憶しています。団の名前からしても、関西学院大学出身者が母体ということがわかります。というのも、母校・関西学院大学は、六甲山系の一番東の端にある甲山の麓にあるからです。そのことにちなんだネーミンクなのです。

■私は、この市民オケの第1回と第2回で弾いている。弾いた曲目は、以下の通りです。

第1回演奏会(宝塚ベガホール)1990年4月14日

デュカス:ペリのファンファーレ

ウェーバー:「オベロン」序曲

:ファゴット協奏曲(Fg.宇治原明)

ブラームス:交響曲第1番

第2回定期演奏会(宝塚ベガホール)1990年10月7日

ブラームス:ハイドンの主題による変奏曲

ストラヴィンスキー:組曲第1番・第2番

ベートーヴェン:交響曲第7番

■ところが、私は、この市民オケで弾いていたこと自体を、あまりよく覚えていないのです。確認すると両方とも1990年でした。このことに最近、気がつきました。自分自身の経験なので、気が付いたといのもおかしいのですが…。私自身の、アマチュア演奏家としての最後の演奏会は、1986年の冬、後輩たちの定期演奏会で、エキストラとして弾いた時だと思っていました。その時は、湯浅卓雄先生の指揮でベートーヴェンの第9でした。ずっとそう思っていたのですが、私の記憶違いでした。

■当時の私は、定職のないいわゆるオーバードクターでした。もちろん、結婚もして、子どもたちもすでに生まれていました。翌年からは、滋賀県庁の職員となり、琵琶湖博物館の開設に仕事として取り組み始めることになります。その頃は、たぶん必死だったのだと思います。

■先ほど、最後の演奏会と書きましたが、1990年で楽器をやめました。やめたのは、当時、バイオリンの調整や弓の毛替え等をお願いしていた宝木さんという楽器職人の方からの何気ない一言でした。「脇田さんは、すごいですね。研究者をめざしながら、こうやって楽器をやっているんですから。私は、自分が楽器職人を目指しているときは、とてもそんな余裕はありませんでした」。嫌みを言われる方ではなかったので、素直におっしゃったのだろうと思います。しかし、私はその職人さんの一言に、「ほんまに、楽器を楽しんでいるばあいではない。子どももいるというのに」と心の底から思ったのでした。そのときから、楽器を弾くことをやめてしまいました(でも、ひょっとすると、宝木さんの親心的な一言だったのかも…)。

■話しは変わりますが、うちの妻は最近、市民オームストラに入団しました。ということで、妻は自宅で、次の定期演奏会の曲のスコアを見ながらCDを聞いています。勉強しているのです。ひとつは、シューマンの「交響曲第3番 ライン」。もうひとつは、ウェーバーの「オベロン序曲」です。後者の「オベロン序曲」は「かぶとやま交響楽団」で演奏しているのに、私はそのことをすっかり忘れていました。しかし、身体の中には弾いた記憶が残っているのです。自宅で聞こえてくるCDの音に合わせて、身体がムクムクしてくる(表現が難しいのですが…)。「おかしいな〜、どこかで弾いているのかな?」としばらくわかりませんでした。そういえば、ブラームスの「ハイドンの主題による変奏曲」だってそうです。好きな曲なので、iPhoneに入れて車で聴くことが多いわけですが、これについても「かぶとやま交響楽団」で弾いていることをすっかり忘れていました。身体とは恐ろしいものです。といいますか、ここでは自分の記憶の衰え、脳の劣化を嘆かなくてはいけません…。

■こうやって、「かぶとやま交響楽団」の第54回定期演奏会のことを紹介していますが、私自身は行っていません。自分の大学で開催される中沢新一さんの講演会に行くことになっていたからです。「かぶとやま交響楽団」は、かつては関学出身者が中心でしたが、最近はそうではないそうです。多いのは関西大学の出身者だそうです。

湯浅卓雄のシューマン

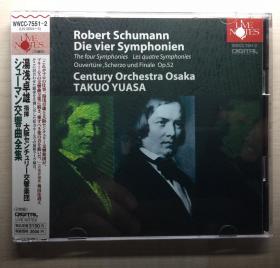

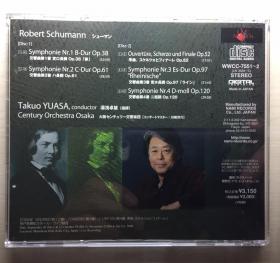

■このエントリーも、1つ前のエントリーと同じく、先日、大阪梅田で開催された原田達先生を囲む新年会に向かう途中から始まります(^^;;。大津市の都市計画審議会が終わって大阪に移動。到着した時は、まだ16時半頃でした。まずは伸びた髪を切りに阪神デパートの中にある理髪店に。それでもまだ新年会の開催までに時間があったものですから、会場近くで(第1ビル地下1階)たまたま見つけた中古のCD屋さんに立ち寄ってみました。最初は、カーリー・サイモンのCDはないかなと探していたのですが見つかりません。仕方なく、クラシックのコーナーに移動していろいろ物色していると、学生オーケストラ時代(関西学院交響楽団)にご指導いただいた湯浅卓雄先生のシューマンのCDを見つけました。中身は、交響曲1番から4番までと、序曲「スケルツォとフィナーレ」。

■最近、家族が市民オーケストラに入団しシューマンの3番「ライン」の練習に励んでいます。そのため、小さな我が家の中では、時々、シューマンの交響曲が流れています。2階の書斎で仕事をしていても、階下のリビングから聞こえてくるのです。そういうこともあって、頭に「シューマン」としっかり刷り込まれています。ついついシューマンのCDを探すことになりました。すると、この湯浅先生のCDがどーんと目に飛び込んできたのです。即購入を決定しました。オケは、大阪センチュリー交響楽団です。CDの裏側には湯浅先生の写真がありました。録音は2005年だから、先生の写真もたぶん10年前ぐらいでしょうかね。お若い頃とあまり変化がありません。湯浅先生にお会いしたいものです。覚えてくれているかな。

■湯浅先生に関して、学生オーケストラ時代の後輩から情報が入りました。今年の6月4日(日)に、「兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール」で開催される芦屋交響楽団の「第87回定期演奏会~創立50周年記念演奏会~」で、湯浅先生が指揮をされるのだそうです。曲目は、伊福部昭の「交響譚詩」、芥川也寸志の「エローラ交響曲」、プロコフィエフの「交響曲第5番」です。日本の作曲家の現代音楽を意欲的に取り上げて指揮されてきた湯浅先生にふさわしい曲目なのかもしれません。

【追記】■湯浅先生に最後にお会いしたのは、もう随分前のことになります。一昨年に結婚した娘がまだ赤ん坊で、家族3人で大阪の天王寺動物園に出かけた時に、偶然、やはりご家族と来られていた湯浅先生にお会いしました。だから、もう30年ほど昔のことになります。

映画「沈黙-サイレンス-」

■この映画「沈黙-サイレンス-」、何としても観たいのですが、さてどうなるでしょうかね〜。私が暮らしている大津では、浜大津にある「大津アレックスシネマ」と膳所にある「ユナイテッド・シネマ大津」で、今月の21日から上映が始まります。

■この映画「沈黙-サイレンス-」、何としても観たいのですが、さてどうなるでしょうかね〜。私が暮らしている大津では、浜大津にある「大津アレックスシネマ」と膳所にある「ユナイテッド・シネマ大津」で、今月の21日から上映が始まります。

■昨年末のことになりますが、文学部の真宗学科や大学院実践真宗学科の若手教員の皆さんと、懇談するチャンスがありました。その時も、この「沈黙」のことがすごく話題になりました。呑みながらのディスカッションだったので、なんだか記憶が曖昧になっていますが、「信仰する」とはどういうことなのか…そのような議論の文脈上でこの映画の話題も出てきたように思います。

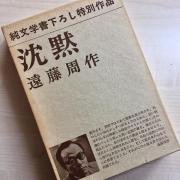

■この映画の原作である遠藤周作の『沈黙』(1966年)を、私自身は、いつ読んだのかはっきり思い出せません。自宅の書架にきちんと配架してありますが、記憶が曖昧です。おそらくですが、予備校生から大学生のときに、自宅の書架にあったものを読んだのではないかと思います。本を購入したのは私ではありません。両親のどちらかが読んだものだと思います。だから読み方も、自宅の書架にある本を「なんとなく…」読んでいたのだと思います。あの頃の私で理解できたのか、甚だ怪しいところがあります。同じく遠藤周作の『イエスの生涯』(1973年)を読んだときはもう30歳を超えていました。こちらは、友人の勧めもあり「しっかり」読みました。ただし、こちらも自分で購入したわけではありません。大学時代のサークルの先輩からいただいたものでした。先輩が就職のため下宿から引越しをする際に、引越しの荷造りを手伝ったお礼にいただいたものです。今も手元にありますが、裏表紙には先輩の名前と買った日付と書店名(1977.1.22 梅田、旭屋)が書かれています。とても几帳面な字です。ああ、話しがずれてしまいました…。というわけで、「なんとなく…」読んだ『沈黙』の方を、58歳になった今、もう一度読んでみたいと思っています。もちろん、映画を観る前にです。

■小説の最後には、作者である遠藤周作の「あとがき」があります。そこには、この小説でキリスト教を棄教するカトリックの司祭ロドリゴに関して、次のように書いています。少し気になるところです。

ロドリゴの最後の信仰はプロテスタンティズムに近いと思われるが、しかしこれは私の今の立場である。それによって受ける神学的な批判ももちろん承知しているが、どうにも仕方がない。

■ロドリゴの最後の信仰とはどのようなものでしょうか。『沈黙』の中で、棄教したロドリゴに対して、奉行・筑後守は次のように言っています。

「かつて余はそこもとと同じ切支丹パードレに訊ねたことがある。仏の慈悲と切支丹デウスの慈悲とはいかに違うのかと。どうにもならぬ己の弱さに、衆生がすがる仏の慈悲、これを救いと日本では教えておる。だがそのパードレは、はっきりと申した。切支丹の申す救いとは、それは違うとな。切支丹の救いとはデウスにすがるだけのものではなく、信徒が力の限り守る心の強さがそれに伴わねばならぬと。してみるとそこもと、やはり切支丹の教えを、この日本と申す泥沼の中でいつしか曲げてしまったのであろう」

基督教とはあなたの言うようなものではない、と司祭は叫ぼうとした。

■「基督教とはあなたの言うようなものではない」。ここに遠藤周作自身のキリスト教に対する考えが示されているように思います。ということで、『沈黙』を再読し、映画を観たあとに、また昨年末のように仏教の研究をされている若手教員の皆さんと、この映画について語り合いたものです。人間の弱さと、信仰の問題について。

【追記1】■『沈黙』の登場人物である司祭ロドリゴには、実在のモデルがあります。ジョヴァンニ・バッティスタ・シドッチです。キリシタン禁制下にあった江戸中期(1708年)に潜入するもすぐに捕らえられ、長崎を経由して江戸に送られました。新井白石の『西洋記聞』は、このシドッチからの話しに基づいて書かれたものです。彼は、茗荷谷にある切支丹屋敷に軟禁されました。以下は、切支丹屋敷跡から、シドッチと見られるイタリア人男性の人骨が見つかったという記事です。

キリシタン屋敷跡から出土した人骨が語る、宣教師シドッチの信仰

【追記2】■『沈黙』に関する評論文を見つけました。文学を専門にしているわけではないので、この評論文をどう評価して良いのかはわかりませんが、参考になりました。 遠藤周作・「沈黙」について

ドキュメンタリー映画「カレーライスを一から作る」

■食事の前に「いただきます」と言いますね。私自身は、そういう習慣を随分前に無くしてしまっています。幼い頃、「いただきます」の意味を、料理を作ってくれた方、その食材を作ってくれた方、採って/獲ってきてくれた方、そういう方達への感謝の気持ちを表すことなのだと聞きました。道徳的な教育の一環でしょうか。しかし本来的な意味は、動物や魚、そして野菜の命を、私が生きていくために犠牲にする、自分の命に変えていく。そのことへの深い感謝の気持ちなんだと言います。この映画は、そのような「命をいただく」ことを実践した学生たちのドキュメンタリーです。

■このドキュメンタリー映画に登場する関野さんは、私がとても尊敬する探検家です。アマゾンの探検、そして「アフリカに誕生した人類がユーラシア大陸を通ってアメリカ大陸にまで拡散していった約5万3千キロの行程を、自らの脚力と腕力だけをたよりに遡行する旅『グレートジャーニー』」に取り組まれたことでも有名です。その関野さんは、現在、武蔵野美術大学で文化人類学を講義されています。以下は、この映画の内容です。公式サイトからの引用です。

そんな関野が2015年に始めたのが、「カレーライスを一から作ってみる」という試み。野菜や米、肉、スパイスなどの材料をすべて一から育てるというこの途方もない計画に、学生たちと取り組んだ。

この映画は、種植えからカレーライスが出来上がるまでの9か月間の記録である。

「カレーライスを一から作る」。

関野の狙いは、「モノの原点がどうなっているかを探していくと社会が見えてくる。学生たちにはカレー作りを通して色々なことに“気づいて”もらいたい」ということ。

集まった数十人の学生たちは、知らないことや慣れないことばかりの現実に悪戦苦闘しながらも、野菜や米、家畜を一から育てていく。思っていたよりも生育が遅い野菜を見て「化学肥料を使ってもいいのではないか」「いや、使うべきではない」と意見が分かれたり、一所懸命育てるうちに鶏に愛着がわいてしまい、「殺すのを止めよう」「いや最初から食べるために飼ったのだから屠るべきだ」と議論が巻き起こったり…。

これは「命を食べて生きる」という、人間にとってごく当たり前で、基本的な営みを見つめ直すドキュメンタリー映画である。

■関野さんが探検を通して私達が暮らす現代社会の抱える問題について考えてこられた方です。その関野さんはこう考えます。「モノの原点がどうなっているかを探していくと社会が見えてくる。学生たちにはカレー作りを通して色々なことに“気づいて”もらいたい」。現代社会で私たちは、様々や制度や技術が複合した複雑なシステムに包まれて生きています。「モノの原点」が見えません。もしその「モノの原点」を確認すると、自分たちの生きること、そして存在することの原点も見えてくるかもしれません。

■予告編の動画の中で、ある学生が「われわれは命について勉強してるいのに、飼育している鳥を殺してもいいのか?」と問題提起をしますが、関野さんは「食べるために飼ったんだよ」と一言。動画の最後では、1人の女子学生が「人って残酷でよくわからない生き物だな」と言っています。そうですね。鳥が肉になってしまうと平気に食べられるのにね。本当に。しかし、それでも生きていかねばならない。人間とはそういう存在です。そういう自分を直視することは、辛いですけど。おそらくこのドキュメンター映画の学生たちは、「いただきます」の言葉の本当の意味を、心の底から、体の芯から理解できるのではないでしょうか。関西でも上映されるようです。4月以降であれば、色々忙しい仕事が終わっているので観にいくことができそうです。

Beethoven 9 - Chicago Symphony Orchestra - Riccardo Muti

■昨日は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンの誕生日でした。世の中知らないことばかりなのですが、facebookでチェックしている「シカゴ交響楽団」(Chicago Symphony Orchestra)の投稿で、ベートーベンが12月生まれってことを初めて知りました。この動画は、ムーティ指揮による「シカゴ交響楽団」の「交響曲第9番」です。日本では年末になるとこの「第9」の演奏が各地で行われます。いよいよ年末です…と書きつつ、その実感がなかなか湧いてこないのはなぜでしょうか。

VOCES8: Lux Aeterna - Edward Elgar

■イギリスの作曲家、エドワード・エルガーが作曲した管弦楽のための変奏曲「エニグマ変奏曲」(独創主題による変奏曲)。この曲は14の変奏曲で構成されています。それぞれの変奏曲には、親しい友人たちの名前や名前の頭文字が付いています。「音楽的肖像」なのだそうです。9番目の変奏曲には、「Nimrod」とあります。調べてみました。エルガーとの間にかけがえのない友情を育んだ、アウグスト・ヨハネス・イェーガーというドイツ生まれの音楽出版者であることがわかりました。名前のイェーガー「Jäger」とはドイツ語で狩人という意味。旧約聖書の創世記に出てくる狩人が「Nimrod」であることから、両者の意味を重ね合わせて、この第9変奏曲は「Nimrod」となったようです。このあたりが、「エニグマ」=「謎」ということなのでしょう。

■この第9変奏曲は、単独でもよく演奏されます。式典にも用いられます。ロンドンオリンピックの開催式でも演奏されました。イギリスの戦没者追悼記念日(Remembrance Day)でも演奏されているようです。曲の雰囲気からでしょうか、様々な式典で演奏されるようで。おそらく、エルガーがイギリスの作曲家であることから、この曲に対してイギリス人の皆さんは、何か特別な感情をお持ちなのではないかと思います。

■さて、昨日は、この第9変奏曲は「Nimrod」を、アカペラのコーラスグループ「ヴォーチェス8」が歌っている動画を拝見しました。エルガーが作曲した「Nimrod」に歌詞をつけて歌っておられます。「ルクスエテルナ」=「永遠の光」というタイトルが付けられています。歌詞の内容については、私には聞き取れません。ぜひ知りたいものです。この「ヴォーチェス8」の皆さんの歌声を聴きながら、鳥肌が立つほど感動してしまいました。不覚にもハラハラと涙が出てしまいました。歳ですね…。

Anne Akiko Meyers Plays Ennio Morricone’s ‘LOVE THEME’ from Cinema Paradiso

■アン・アキコ・マイヤースさんが演奏する「ニュー・シネマ・パラダイス」の「愛のテーマ」。心が震えました。素敵だ。心に沁みてきます。心が敏感になっているとき、沁みてきますね。この動画は、オーケストラはロンドンシンフォニーオーケストラ、指揮はキース・ロックハートさん(ボストン・ポップス・オーケストラ指揮者)です。