卒業式が中止になりました。

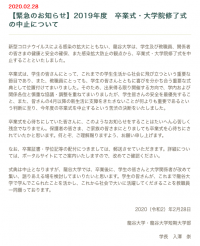

■昨日、帰宅時にfacebookを電車の中で眺めていると、龍大関係のページで、大学のホームページがシェアされていました。なんだろうと読むと、「【緊急のお知らせ】2019年度 卒業式・大学院修了式の中止について」というタイトルでした。残念ですが、勤務する龍谷大学でも卒業式が中止になりました。

■昨日、帰宅時にfacebookを電車の中で眺めていると、龍大関係のページで、大学のホームページがシェアされていました。なんだろうと読むと、「【緊急のお知らせ】2019年度 卒業式・大学院修了式の中止について」というタイトルでした。残念ですが、勤務する龍谷大学でも卒業式が中止になりました。

■卒業証書・学位記等は、卒業生のお宅に郵送されるそうです。また、卒業後に、学生の皆さんと大学関係者が改めて集い、語りあえる場を検討したい、とのことです。昨晩はゼミ生にLINEで卒業式中止を連絡をいたしました。少しだけLINEでやりとりをしました。すでに知っていたゼミ生もいたかもしれません。毎年、卒業証書・学位記を手渡して握手をしてきたのですが…残念です。この中途半端な感じ、不完全燃焼のような感じ…残念です。仕方ないことではありますが。ゼミ生の皆さんには、新型コロナウイルスに罹患しないように注意をして、無事に社会人としてのスタートを切ってほしいと思います。でも、4月はどんな状況になっているでしょうね。わかりません。2020年4月1日(水)、2日(木)に「2020年度入学式」が予定されていますが、実施の可否については状況をみながら検討が続いています。入学式が遅れると、すべてが影響を受けることになります。ちなみに、ゼミ生に卒業証書・学位記を手渡しはできないけれど、郵送のお手伝いはさせていただけそうです。

就活メイクアップ講座

■一昨日のことになります。春休みですが、就活セミナーがあるため深草キャンパスにはたくさんの学生がいました。そのセミナーと同時に開催されていたのが、ゼミの卒業生による「就活メイクアップ講座」。講師は私のゼミのOGである岩田麻希さん(2011年春卒業)。化粧品業界で働いておられます。ということで、表敬訪問してきました。元気に頑張っておられます。

■一昨日のことになります。春休みですが、就活セミナーがあるため深草キャンパスにはたくさんの学生がいました。そのセミナーと同時に開催されていたのが、ゼミの卒業生による「就活メイクアップ講座」。講師は私のゼミのOGである岩田麻希さん(2011年春卒業)。化粧品業界で働いておられます。ということで、表敬訪問してきました。元気に頑張っておられます。

■関連エントリーは、以下の通りです。岩田さんとたまたま偶然にJR瀬田駅でお会いしたことがきっかけで、龍大での「就活メイクアップ講座」が実現することになりました。それから、ずっと継続してくれているんですね。

ゼミOG岩田さんとの偶然の再会

ゼミOGによる「就活メイクセミナー」in 深草キャンパス

2回目の「就活メイクセミナー」

■岩田さんに関連して、こういうエントリーもしていました。

自分は何をしたいのか…

社会共生実習のニューズレター『Infinity Vol.02』

吹奏楽部とスイーツ

こんばんは。

龍谷大学吹奏楽部 全日本吹奏楽コンクール 金賞受賞を記念し、大学生協がデザート企画を立ててくださいました!期間ごとに別メニューが販売されています🍎部員一同 楽しみにしています!※返信ツイートに販売日程を記載します。メニュー、その他の詳細はポスターをご覧ください。 pic.twitter.com/Da4kh7t7zS

— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) 2019年11月24日

■今年の10月に青森市で開催された「全日本吹奏楽コンクール(大学・一般)」で、龍谷大学吹奏楽部が金賞を受賞したことを記念して、龍谷大学生活協同組合が美味しいリンゴを使ったツイーツを提供してくださることになりました。生協の皆さん、ありがとうございます。写真のモデルは、フルートとトロンボーの部員の方かな。

①11月25日(月)〜29日(金)『りんごとキャラメル特別ケーキ』深草22号館食堂・大宮食堂・瀬田青志館食堂

②12月2日(月)〜6日(金)13:00〜『ワップルコーンソフト』深草4号館地下1階 Meal Cafe・瀬田青志館食堂

「滋賀の地酒-酒学事始」

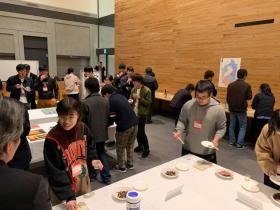

■昨晩は、「滋賀の地酒-酒学事始」滋賀の地酒を知り、学び、嗜むイベントが開催されました。「呑む」のではなく、あくまで試飲です。1部、滋賀県酒造組合会長の喜多良道さん(喜多酒造株式会社 代表取締役社長)によるご講演の後、2部は交流会ということで、滋賀の地酒を嗜むながら参加者の皆さんと交流しました。

■喜多会長のご講演の中にあった「甘味」「酸味」「辛味」「苦味」「渋味」を味わうこと、含み香の大切さを意識しながら試飲をさせていただきました。こうやって意識すると、「苦味」などは味わいの後の方に、それもサッと瞬間的に感じられる味で、日本酒の輪郭を引き締めているという印象を持ちました。こうやって意識すると、銘柄ごとの味の違いや奥深さが理解できます。

■ところで、このイベントに参加したのは、実はRECセンター長の深尾昌峰さんに、これから設立するNPO法人「琵琶故知新」に関していろいろ教えを請うためでした。NPO法人の事務局をされている藤澤栄一さんと一緒にいろいろご指導いただきました。深尾さんは、RECセンター長としてこのイベントに出席されていました。ありがとうございました。「びわぽいんと」という新しい仕組みを作るためには、いろいろ乗り越えないといけない課題があります。頑張ります。

大学/職場・一般編:第67回全日本吹奏楽コンクール全国大会 金賞団体の自由曲演奏/Japan’s Best for 2019【ダイジェスト動画】ジャパンズベスト digest movie

■大学/職場・一般編:第67回全日本吹奏楽コンクール全国大会 金賞団体の自由曲演奏/Japan’s Best for 2019【ダイジェスト動画】ジャパンズベスト digest movie

部局長会への報告

■先週の土曜日に青森市で開催された「全日本吹奏楽コンクール」(大学の部)で、龍谷大学吹奏楽部は3年ぶりの出場で、全ての審査員からA評価をいただく「オールA」でゴールド金賞を受賞することができました。今日は、幹事長の上野右京くん、副幹事長の東寿美佳さん、若林義人音楽監督、部長である私、そして4名の副部長、8名で部局長会の皆さんに金賞受賞の報告させていただきました。部局長会は、学長、副学長、各学部の学部長理事、事務職のトップの理事の皆さんで構成される会議体です。学長からは、お祝いのスピーチをいただきました。「コンクールの自由曲として演奏した『ブリュッセル・レクイエム』(ベルト・アッペルモント作曲)は、2016年にベルギーの首都・ブリュッセルで発生した連続爆破テロ事件の犠牲者への鎮魂の曲として作曲されました。平和を希求する作曲の意図は、創立380周年を迎えた龍谷大学の理念とも重なり合うものです。名実ともに日本一の吹奏楽部として、これからは世界に羽ばたいていただきたい」。ありがたいですね。2017年に、吹奏楽部は、スイスで開催された「チューリッヒ国際青年音楽祭」でコンサート部門 Topレベルでグランプリを受賞していますが、またそのような演奏の機会があれば、ぜひとも大学からもご支援と応援をいただければと思っています。よろしくお願いいたします。

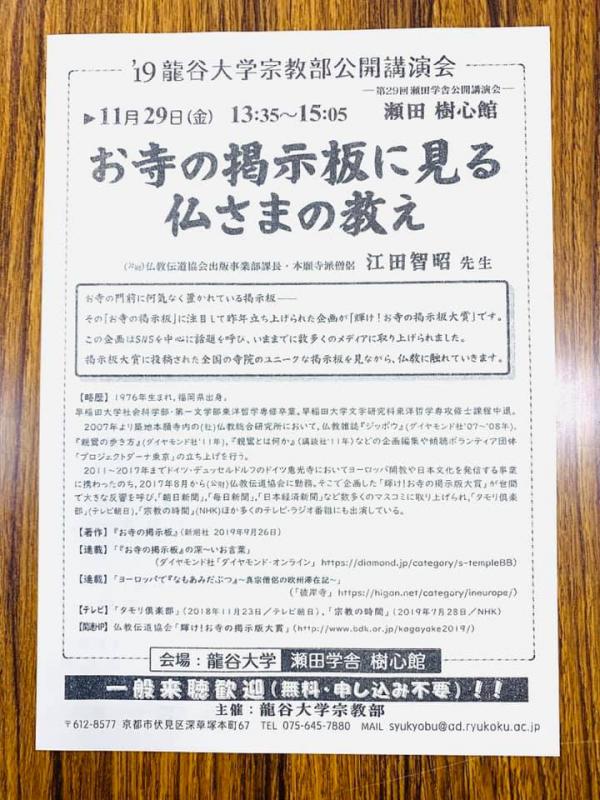

講演会「お寺の掲示に見る仏様の教え」

広報誌「龍谷」No.88「『自分なくし』からはじめよう」

■広報誌「龍谷」に、イラストレーター(など)の みうらじゅん さんと、龍谷大学の入澤崇学長との対談「『自分なくし』からはじめよう」が掲載されました。「自分探し」ではなくて、「自分なくし」。このあたりに仏教の考え方が色濃く出ています。そして、入澤学長が龍谷大学創立380周年の基本コンセプトとして提示された「自省利他」の考え方にもつながっていきます。広報誌「龍谷」No.88は、こちらからご覧いただけます。

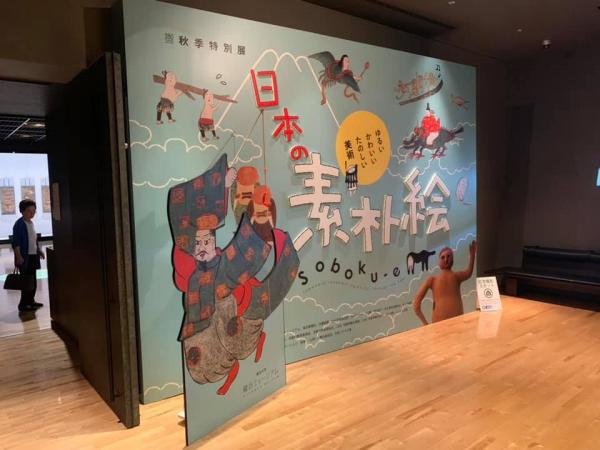

龍谷ミュージアム 特別展「日本の素朴絵 -ゆるい、かわいい、たのしい美術-」

■竜谷ミュージアムの特別展「日本の素朴絵 -ゆるい、かわいい、たのしい美術-」に行ってきました。楽しい企画展です。以下は、この企画展の概要です。ミュージアムの公式サイトから転載しています。

近年すっかり市民権を獲得した“ゆるキャラ”という言葉。「ゆるいマスコットキャラクター」の略語で、もともとは地方自治体が作った完成度の低い(=ゆるい)マスコットが評判となり、人気を博したものでした。

絵画史を紐解くと、実はこの「ゆるさを愛でる」志向は最近生まれたものではないことがわかります。日本では昔から、さまざまな形式の作品がゆるやかなタッチでおおらかに描かれ、大切にされてきました。それらは「うまい・へた」の物差しでははかることのできない、なんとも不思議な味わいをもっており、見る人を虜にするのです。

本展では、ゆるくとぼけた味わいのある表現で描かれたこのような絵画を「素朴絵」と表現します。とはいっても西洋絵画の「素朴派」とは異なり、「リアリズムを目指す人為的・技巧主義的な表現を超越した」という意味を含んでいます。

素朴絵はさまざまなものに登場します。絵巻、絵本、掛軸や屏風、ときには鑑賞の品として親しまれ、ときには庶民が手の届かない「うまい」作品の代替として、季節行事に使う道具に用いられ、仏画として信仰対象にもなってきました。また、白隠(はくいん)や仙厓(せんがい)ら禅僧など、高名な人物によって描かれた素朴絵も注目されます。

このような過程をたどると、素朴絵は、知識人や富裕層だけでなく、どの時代でも「庶民」が主体となって描き継がれ、残されてきた芸術といえます。

本展では、これまで本格的に取り上げられることのなかった、さまざまな時代・形式の素朴絵を紹介することで、名人の技巧や由緒ある伝来に唸るだけではない、新しい美術の楽しみ方をご提供します。

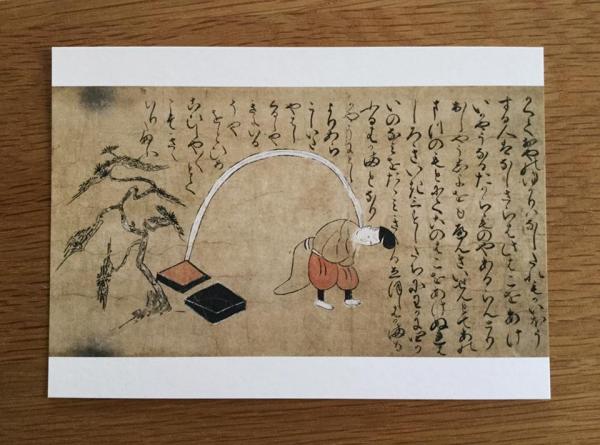

■観覧した感想ですが、とっても面白い。日本の漫画のルーツのひとつは、こういう文化的なセンスにるのかなと思いました。展示の中身を撮影できないので、観覧後、ミュージアムショップで購入した絵葉書で私の感じた面白さを説明したいと思います。これは、展示されていた「うらしま絵巻」の絵の絵葉書です。確かに、とっても可愛いわけですが、すごい強いインパクトがあります…。少しひいてしまいます。玉手箱の中の煙(おそらく、それは時間)が浦島太郎の延髄を直撃しています。何か、発想がホラーっぽいですよね。こういう絵を見ると、実写版「浦島太郎」という映画ってありじゃないかと妄想しました。

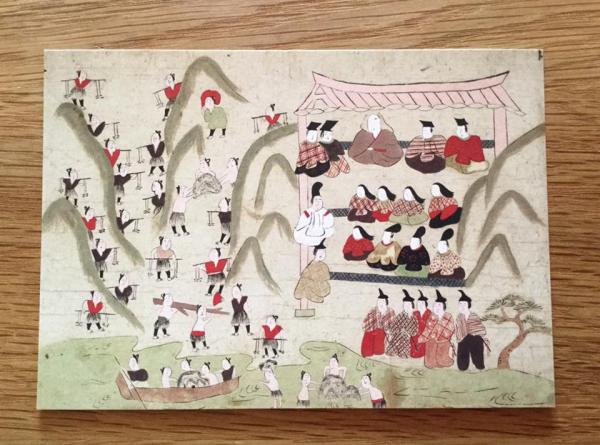

■これもミュージアムショップで購入した「つきしま絵巻」の絵葉書です。とっても可愛いい…のですが、大輪田泊(現在の神戸市兵庫区)造成の際、平清盛が人柱を立てたという伝説に基づいています。何か絵と内容にギャップがありすぎるな〜。この絵葉書のことをfacebookに投稿したところ、友人から連絡がありました。「この絵の右の館は新開地の辺りだが、大輪田泊はもう少し南の現在の和田岬辺り。あの周辺は上沢、下沢、水木、大開、塚本(塚はお墓)、入江、三河口という地名からもわかるように湿地帯で埋めなければ住めなかった。水害に遭わないように人柱が必要となった」と教えてくれました。友人は、この絵葉書のあたりが地元なのです。この絵の和田岬のあたりは、六甲山の山々から流下する湊川・苅藻川・妙法寺川によって運ばれた土砂が、さらに潮汐によって集積して形成された鳥のくちばしのように延びた堤防状の砂の堆積だったようです。平安時代の地図があれば、みてみたいものです。その砂の堆積を利用して港を作ろうとしたが難工事だったのです。だから、「人柱」の伝説が生まれたのです。難工事にも関わらず港の建設をしたかったのは、清盛が日宋貿易で莫大な利益を得ていたからです。当時、平氏の清盛は、市場競争中心の「グローバリズム推進派」でした。それに対して、東国の源氏は、農業重視の「反グローバル派」。源平の戦いは、そのような政治的路線の戦いでもありました。これだけ材料が揃っているのだから、NHKの「ブラタモリ」でも取り上げてくださいませんかね。

■ミュージアムショップでは、こんなグッズも購入しました。これは、「雲水托鉢図」と呼ばれていまる絵を使った、クリアファイル、手ぬぐい、絵葉書です。大正時代に描かれたものです。めっちゃ、可愛いいです。今日との街中では、おそらくは禅宗の僧侶だと思いますが、こうやって行列をしながら托鉢されています。以下の動画をご覧あれ。「ホーーーッ、ホーーーッ」。