「北船路米づくり研究会」のミーティングin北船路

■昨日は、「北船路米づくり研究会」のミーティングが、大津市八屋戸北船路にある指導農家のお宅で開催されました。これからの「米研」の作戦会議です。私は、2017年度は研究員になります。授業や学内行政の仕事が免除され研究に専念する年になります。そのため、2016年度はゼミ生の募集がありません。これまで「北船路米づくり研究会」の活動は、ゼミの学生たちが行ってきましたが、このままでは6年間続いてきた研究会の活動がストップしてしまうことになります。これまで連携しきた地域の皆さんにもご迷惑をおかけすることになります。では、どうするのか…というのが、昨日のミーティングの議題でした。結論からいえば、2016年度からは、ゼミの活動ではなく、サークルの活動として実施していくことにしました。ゼミや学年や学部を超えた「地域連携型学術サークル」を目指すことになりました。詳しいことは、またこのブログでご報告することになろうかと思います。ということで、昨日は、記念すべきミーティングになりました。上は、その記念写真です。この日で4回生は引退になります。よく頑張りました!今回引退するのは、「米研」5期生です。4月からは6期生の新4年生が研究会を引っ張ってきます。課題が満載ですが、頑張って取り組んでまいりましょう!

■ミーティングのあとは、NPO法人「スモールファーマーズ」の岩崎吉隆さんにお越しいただき、非常に興味深いお話しを伺うことができました。昨日のお話しのメモをとりましたので、そのメモをもとにした記録を、このエントリーの最後にアップしておきます。

■NPO法人スモールファーマーズ岩崎吉隆さんのお話しを伺った後は、岩崎さん、指導農家の吹野藤代次さん、お世話になっている農事組合法人「北船路 福谷の郷」の音嶋組合長もご参加いただき、交流会を持ちました。お料理は、農村活性化に取り組んでいる「北比良グループ」の 山川君江さんとお仲間が、心を込めて作ってくださった「特性弁当」です。土地の食材をふんだんに使ったお弁当です。非常に美味しかったです。吹野さんの奥様が作ってくださった、北船路の海老芋を使った煮物も最高でした。もちろん、研究会がプロデュースした平井商店さんの「純米吟醸 無ろ過 生原酒 北船路」も、皆さんとしっかり味わいました。交流会の最後には、4回生から、お世話になった指導農家・吹野さんに、感謝の気持ちを込めた色紙が手渡されました。吹野さん、とても感動されていました。 「北船路米づくり研究会」の活動は、いろんな方達との「ご縁」でなりたっていることを、学生たちも改めて再確認したと思います。

【岩崎吉隆さんのお話し】

■岩崎さんは、同志社大学商学部を卒業されたあと、大変ユニークな経営者であり評論家でもあるビル・トッテンさんが経営されるIT企業「アシスト」に入社されました。ビル・トッテンさんの経営理念に共鳴し、おもしろい会社だと思って入社されたのです。この会社には7年お勤めになりました。サラリーマンとして東京にも勤務され、毎日、満員電車に揺られて会社に行き、晩遅く帰るように暮らしをされていました。ところが、このような働き方に岩崎さんは少しずつ疑問をもつようになりました。「このままではあかん」と思うようになったのです。

■岩崎さんは、社長のビル・トッテンさんにも相談をして独立されます。そして、「マイテニス」というインターネットテニススクールの事業を始めました。岩崎さん自身、テニスプレーヤーでもあるのです。このインターネットスクールは、全国に爆発的に広がることになりました。独立された頃は、「お金があったらいいな」と思っておられたといいます。実際、事業に成功してお金を手にされました。当時はITバブルの時代でした。若き経営者が、ITベンチャー企業で一発当てて成功し、六本木ヒルズに暮らすことが話題になるような時代でした。2003年から2004年にかけての頃のことです。

■「お金があったらいいな」と思い、事業に成功されたわけですが、ある時からおかしくなっていったといいます。いくら稼いでも幸せを実感できなくなったのです。幸せではなく、ただ虚しさを感じるだけになってしまったのです。「お金が儲かれば儲かるほど忙しくなり、時間がなくなり、自分を見失ってしまう。もっと自由な時間がほしい」そう思うようになったのです。そして28歳の時にリタイアされました。しかし、リタイアして自分のために自由に使える時間が十分にあっても、やはり楽しくはなかっといいます。その頃、岩崎さんは、町田洋次さんの著書に出会います。町田洋次さんは、日本で最初にソーシャル・ビジネスを紹介した人です。岩崎さんは、この町田さんの著書で初めてソーシャル・ビジネスのことを知りました。「ビジネスの手法を使って社会貢献を行う。人の役に立つ。これや!! 人のために役立つこと、これが自分のやりたいことや!!」と思われたのです。

■ソーシャル・ビジネスに取り組もうと考え方られたときに、たまたま出会あわれたのが農業でした。その時「農業はすごい」と思われたそうです。なぜか。農業に特有の「待つ」という感覚に驚かれたのです。それまでかかわってこられたITやインターネットの世界には、「待つ」という感覚はありませんでした。むしろ、できるだけ短時間に情報を入手し、成果をあげることが求められました。しかし、農業は違うのです。種を蒔いて、成長し、最後に実りを収穫するのを待つ。岩崎さんは、改めて、農業という営みに感動されました。「農業の方が本来の自然なのだ、これこそが本来の姿なのだ」と思われたのです。そして、農業とソーシャル・ビジネスを結び付ける事業に取り組むことにされました。最初は、「マイファーム」という会社を立ち上げられました。そして、耕作放棄地を貸農園として有効利用するための事業に取り組まれました。人と農をつなぐ仕事です。5年間で全国的な規模に成長していきました。農業にかかわるソーシャル・ビジネスに取り組まれるうちに、岩崎さんは、次のことに気が付かれました。「良いことをしていると、人が集まってくる」。そうやって人とかかわりながら、「仕事の意味」や「生きることの意味」とは何であるのかを深く理解し、そして「これが、自分が求めていたものなのだ」と実感されるようになったのです。

■人びとを農業とつなげていく仕事のなかで、岩崎さんはある発見をされます。農業体験から初めた人びとは、「人間が変えられない自然の法則」に気がつくようになるのです。現代社会は、「自分の思い通りにしたい」という人びとを煽り、肥大する欲望を資源に動いています。自己中心の世界観や価値観が、知らないうちに骨の髄まで染み込んでくるのです。そのような世界観や価値観を、農業は相対化していきます。岩崎さんは、農業は「生き方の教材」でもあるというのです。そして、新しくNPO法人「スモール・ファーマーズ」を立ち上げます。このNPO法人は、社会人向けの週末の農業学校です。もし農業に本気になって取り組もうとしても、これまでは農業大学校に入学するか、農家に弟子入りするしか方法がありませんでした。農業に関心があっても、多くの人びとにとってハードルが高すぎるのです。岩崎さんは、そこに着目されました。

■2011年の東日本大震災以降、食の安心・安全ということから、自分で食べるものを自分でつくりたいという人びとが増えてきている、特に女性で増えてきていることを岩崎さん実感されています。また、「自分はどういう生き方をしたいのか」、「今のままではだめだ。何かが違う」と、自分の暮らし方に疑問をもつ人も増えているといいます。「スモール・ファーマーズ」では、入学すると40種類ほどの野菜の作り方を学びます。ただし、それらの人びとのうち、将来、職業として農業に取り組みたいと考えている人は2~3割程度にしかすぎません。残りの7~8割の人たち、つまりメインの人たちは、「農」とつながったライフスタイルを模索されている方たちです。自分の生き方を変えたい、いろいろ縛りがあって動けないけれど、そのなかでも自分のライフスタイルを変えていきたいと思っている方たちなのです。

■農業は孤独な作業です。しかし、横の人のつながりが大切だと岩崎さんはいいます。ここ3年間で、「スモール・ファーマーズ」の卒業生・在校生の人数は250~260人に増えていきました。そして、農業を通して「生き方」を模索する人たちが、横につながろうとしているのです。そのさいのキーワードは、「スモール」、「スロー」、「シンプル」です。岩崎さんは、農業と出会うまではこの逆の生き方をしていたといいます。とにかく、事業においては急成長を目指してこられました。しかし、「スモール・ファーマーズ」の活動のなかで、「ゆっくり」、「じっくり」がこれからの時代の生き方の価値観なのだということを確信されています。現代社会では、企業の経営も多角化しています。兼務する仕事が増えていきます。管理する人が増え、その管理する人が増え、その人ををさらに管理する人も増え…と複雑化しているのです。それに対して「スモール・ファーマーズ」では、いかにシンプルにするかを目指しています。世界の食料生産の70%は、小規模農家によって支えられています。つまり、世界を支えているのは、まさに「スモール・ファーマーズ」なのです。これまでの補助金依存の農業ではなく、自立したスモール・ファーマーズが横につながっていく必要があるし、そうなると強い農業が生まれる。岩崎さんは、そのことを確信されています。

血圧計

■2月2日の晩から血圧を測定して「わたしの血圧ノート」に記録しています。朝・晩と血圧を測定して記録を取るようにと、大学にある健康管理センターの医師から指導を受けているからです。血圧が高めなのです。以前、丁寧な禁煙指導も受けたので、今回も素直に指導通りに血圧を測って記録しています。昨日の晩まできちんと測定すると23回になるはずなのだが、実際には4回忘れてしまっているので19回ということになります。というわけで、まだ、習慣になるほどではありません。しかし、先日、東京に宿泊した時も持参して測定しました。

■2月2日の晩から血圧を測定して「わたしの血圧ノート」に記録しています。朝・晩と血圧を測定して記録を取るようにと、大学にある健康管理センターの医師から指導を受けているからです。血圧が高めなのです。以前、丁寧な禁煙指導も受けたので、今回も素直に指導通りに血圧を測って記録しています。昨日の晩まできちんと測定すると23回になるはずなのだが、実際には4回忘れてしまっているので19回ということになります。というわけで、まだ、習慣になるほどではありません。しかし、先日、東京に宿泊した時も持参して測定しました。

■この期間、宴会が2度ありました。宴会のあった晩、つまり酔って帰宅した後は血圧は下がっているのですが、翌朝はどんと上がってしまうのです。反対に飲まないと、あるいはごくわずかに抑えておくと、血圧は少しずつ下がる傾向が生まれます。それから大切なのは睡眠ですね。一昨日は溜まっていた疲れのせいか、夜の9時半には眠ってしまいました。朝起床したのは8時半。11時間程眠っていたことになります。しかもその日の晩は酒を飲みませんでした。すると昨日の朝は、血圧がグンと下がりました。上が126で下が77です。宴会の翌日だと、酒に加えて睡眠不足だからこのようなわけにはいきません。ちなみに、昨日の晩は、上が124で下が75でした。身体は正直だなと思いました。

■いろいろ調べてみると、血圧と睡眠は大変関係が深いようです。だから、睡眠障害を持っている人は血圧が高くなりやすいようです。さらに、高血圧は糖尿病とも関係しているといいます。年をとると、いろいろ気をつけないことが多くなりますね。写真は、自宅で使っている血圧計です。電池で動きます。

「純米吟醸無ろ過生原酒北船路」

■昨日は、介護老人保健施設に入所している老母を見舞いに行き、洗濯物を交換する日でしたが、午前中、奈良の自宅から大津の「平井商店」さんに出かけてきました。ゼミでプロデュースさせていただいた「純米吟醸無ろ過生原酒北船路」を購入するためです。

■昨日は、介護老人保健施設に入所している老母を見舞いに行き、洗濯物を交換する日でしたが、午前中、奈良の自宅から大津の「平井商店」さんに出かけてきました。ゼミでプロデュースさせていただいた「純米吟醸無ろ過生原酒北船路」を購入するためです。

■私は岐阜県中津川市で地域づくりのお手伝いをさせていただいており、昨年は、市内の付知に通わせていただきました。その際、地元の方から、地元の酒蔵で醸した日本酒をいただきましたので、今回は、ゼミでプロデュースした「純米吟醸無ろ過生原酒北船路」の一升瓶を送らせていただきました。どうぞ、地元の「無尽」(楽しみの集まり)で大津の酒を楽しんでください。

■一升瓶意外にも、四合瓶を3本購入させていただきました。2本は御礼に差し上げ、残りの1本は、自宅でチビリチビリといただく予定です。医者に節酒するように言われているので、グビグビとはいただくことができません。午後からの老母の見舞いを終えて、帰宅後、自宅で楽しみました。最近は、自宅で酒を飲むことがほとんどありません。そのため、食事だけだとさっさと済ませてしまうのだそうです。そうです…というのは、自分では自覚がないのですが、そのような指摘を家族からされて初めて気がついからです。晩酌をすると気持ちも良くなり、いろいろ話しもし始めるので、食事の時間が長くなるようです。困ったものですね。もちろん、量はあくまで少ないです。チビリチビリと100cc程度。ちゃんと節酒をしています。

■ところで、もうじきこの「純米吟醸無ろ過生原酒北船路」の予約受付を始めます。龍谷大学の関係者と、北船路の近辺の地域の皆さんが対象です。他の一般の皆様も、大津市丸屋町商店街にある「平井商店」で、直接お買い求めいただけます。住所: 〒520-0043 滋賀県大津市中央1丁目2-33、電話:077-522-1277 です。地方発送もしてくださると思います。

京都駅で遭遇

■鉄道が好きです。鉄道ファンを名乗るほどの知識も見識も持ち合わせていませんが、鉄道が好きです。鉄道ファンには、写真を撮ることが趣味の「撮り鉄」、実際に乗って楽しむ「乗り鉄」等の幅の広がりがあります。もっと詳しく見れば、「撮り鉄」や「乗り鉄」以外にも、鉄道模型のファンの「模型鉄」、時刻表を楽しむ「スジ鉄」、鉄道技術に関する知識が豊富な「技術鉄」、鉄道に乗りつつ駅弁を楽しみにしている「駅弁鉄」…等々、いろんな鉄道の楽しみ方があります。私は、どちらかといえば「乗り鉄」なのですが、普段の通勤で気になった鉄道のシーンを撮るようにしています。

■今日は、昼過ぎまで深草キャンパスで大学の仕事をしていましたが、その後は大津で家の用事を済ませてから帰宅しました。写真は、帰宅途中、JR京都駅で撮ったものです。0番ホームに、回送される特急「くろしお」が停車していました。夕日を浴びた特急が美しく感じられたので、iPhone6plusで撮ることにしました。そうすると、突然、肩をトントンと叩かれたのでした。「せんせー、何しているんですか?」。私の授業を履修している学生でした。ちょっとびっくりしました。なんというか、ちょっとバツが悪い思いをしたのですが、「せんせーは鉄道が好きなので、こうやって写真を撮っているのですよ…」とまあ、そんな説明をしたわけです。その学生は、インターンシップから下宿に帰る途中で、私を見かけたようです。スーツ姿でした。キャンパスでもスーツ姿の学生を多数見かけるようになりました。就職活動がいよいよ本格化していきます。

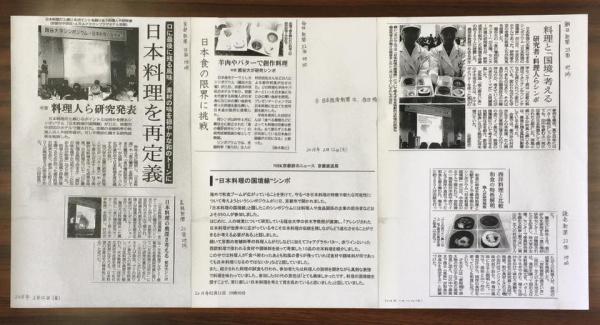

「龍谷大学シンポジウム-日本料理の国境線-」

■一昨日は東京に宿泊しましが、翌日の昼前には関西に戻ってきました。龍谷大学「食の嗜好研究センター」が企画した「日本料理の国境線」というシンポジウムが、「ANAクラウンプラザホテル京都」の「平安の間」で開催されたからです。私は研究部の一員として、来賓の接遇等、終日、事務局の仕事を務めました。このシンポジウムには、「食の嗜好研究センター」のセンター長である伏木亨農学部教授や、同センターの研究員である京都の老舗料亭の料理人の皆さんによって企画されました。世界的に日本料理の評価が高まっていますが、日本料理の伝統を残しながらどのように料理として進化させていくのか、そのせめぎ合いといいますか、間合いといいますか、そのあたりのことを「国境線」という言葉で表現されたようです。大変チャレンジングな企画です。

開会の辞

挨 拶 赤松 徹眞(龍谷大学 学長)【第1部】

1 趣旨説明 「今なぜ国境線なのか?」

・伏木 亨(龍谷大学農学部 食品栄養学科 教授)

2 研究者VS.料理人

・川崎 寛也(味の素株式会社) vs 才木 充(直心房さいき)

・山崎 英恵(龍谷大学農学部 食品栄養学科 准教授) vs 髙橋 拓児(木乃婦)【第2部】

3 プレゼンテーション 「国境線はどこにあるのか?」

・栗栖 正博(たん熊北店)

・佐竹 洋治(竹茂楼)

・下口 英樹(平等院表参道竹林)

・宗川 裕志(大和学園日本料理学科長)

・髙橋 義弘(瓢亭)

・中村 元計(相伝 京の味 なかむら)

・村田 吉弘(菊乃井)

・吉田 修久(修伯)

※五十音順

4 対談 「超えるべきか、超えないべきか」

・村田 吉弘 伏木 亨 (司会)山崎 英恵

挨 拶 栗栖 正博(日本料理アカデミー 副理事長)閉会の辞

■第2部では、京都を代表する料理人の皆さん10人が、それぞれ、西洋料理の食材や調味料を使いながら、これまでの日本料理の国境を超える、あるいは国境上にある創作料理に関してプレゼンテーションを行いました。どこまでが日本料理なのか。とても興味深い内容でした。シンポジウムの会場におられる皆さんも、料理人の皆さんの説明をききながら試食することできました。このようなシンポジウムは聞いたことがありません。facebookにも投稿しましたが、東京の知人からは「なんとゴージャスな」というコメントをいただきました。確かにそうですよね〜。これだけの料理人が集まっておられるのですから。

■日本料理とは何か。どういう条件が、日本料理を成立させているのか。グローバリゼーションの中で近代国民国家の枠組みが揺れ動いていくのと同じように、料理の場合においても、「世界」との出会いの中で「日本」料理とは何かが改めて問い直されているのでしょう。このような問題について考えるとき、食材や調味料に規定される側面はもちろんあるわけですが、それと同時に料理人と食べる人との「相互作用」により生み出されている部分も相当に大きいのだな…と感じました。それは社会や文化の中で構築されてきた集合的な暗黙知のようなものかもしれません。

■「菊乃井」の村田吉弘さんが、このようなことをおっしゃっていました。お若い時に、料理にいろいろ工夫を加えていくと、横から先輩が「もう、その辺にしときや」と忠告をしてくれるのだそうです。「その辺」を超えると、日本料理ではなくなってしまうと先輩は判断されたのです。若い頃の村田さんは、「その辺」とは「どの辺」なのか、それはどういうことなのか、よくわからず先輩たちにいろいろ質問されたようですが、どなたも答えてくれなかったそうです。言語化することが困難だったのではないでしょうか。このようなエピソードも含めて、非常に社会学的なテーマでもあるなと思いました。「味覚と料理の社会学」です。これは、思いつきのような個人的な感想にしか過ぎませんが、日本料理をめぐる研究が、学内の他の学問分野との連携の中でさらに深まっていけば面白いなと思いました。

■シンポジウムは、無事、終了しました。当日は、多くのマスコミ各社にご取材いただき、新聞やテレビ等で報道していただきました。ありがとうございました。また、このシンポジウムの準備にあたってこられた研究部の部・課長や担当職員の皆さんにも心より感謝したいと思います。

ひさしぶりの東京-「腐る経済」と「JEDI」-

■鳥取県には智頭町という自治体があります。岡山県と接する智頭町は、平成28年1月1日現在で、人口は7,523人、世帯数は2,746世帯です。小さな自治体です。とても厳しい状況に置かれています。総務大臣を務めたこともある増田寛也さんの「増田リポート」で有名になったのでご存知の方も多いと思いますが、増田さんが座長務める日本創成会議は「消滅可能性」自治体として896の自治体の名前を挙げました。そのリストの中に、この智頭町も含まれているのです。外部から「消滅可能性」自治体などと呼ばれると、普通だとしゅ〜んとしてしまうわけですが、この智頭町は違うのです。以下をお読みください。智頭町の町長さんのメッセージです。

私たちがやっている地域活性化の取り組み

産業の衰退や人口減少を嘆くだけでは何も始まりません。私たちの町は全国的にも珍しいチャレンジを通じて町の活性化に取り組んでいます。

●「森のようちえん」が全国的に注目されています

●日本で唯一の「疎開保険」で都市部からの疎開を受け入れています

●「森林セラピー」で現代のストレス社会をサポートしていきます

●田舎の家に泊まる「民泊」が体験できます「森のようちえん」は園舎のない幼稚園です。自然環境の中で子どもを育てることで、子どもが持っている感覚や感性を信じ、引き出すことをコンセプトとしています。また、大きな自然災害などに遭われた場合に、1日3食7日分の宿泊施設を提供するという日本で唯一の町の取り組みが「疎開保険」です。さらに、ストレス軽減をおこなう「森林セラピー」や、古き良き田舎のありのままの生活を、実際に生活している住民の中に入って楽しんでいただく「民泊」があります。そして、私たちは日本で最も美しい村連合の一員として、日本の古き良き文化や景観を守っていく取り組みをしています。

私たちを好きになって頂き、応援していただく仲間を増やすには「来ていただくこと」が大事だと考えました。

私たちの魅力は「来て、体験していただくこと」によってお伝えできると考えました。だからこそ、従来型の返礼品ではない、新しい「体験型のふるさと納税」を作りました。私たちの町の寺谷町長自らがガイドをするデラックスツアーを筆頭に、民泊体験、森林セラピーなど、智頭町を知っていただき、好きになっていただけるようなツアーを4つご用しました。ふるさと納税の税収は、さらなる町の魅力づくりに役立てていきます。町の持続可能な自主運営は、一般財源の確保が重要です。このふるさと納税によって、私たちのよりよい町の運営を応援していただけたら、これほど嬉しい事はありません。

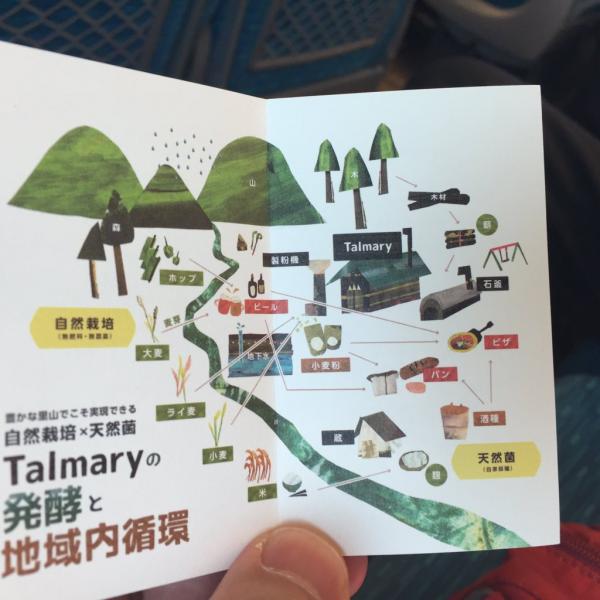

■とてもユニークな過疎対策の取り組みですね。うちの学生を連れてこの智頭町にも行ってみたいという気持ちにもなります。ところで、どうして智頭町のことを調べてみたのかというと、実は、鳥取県の智頭町で不思議なパン屋を経営されているご夫婦、渡邉格(いたる)さんと麻里子が東京に来られる、そして青山ブックセンターでトークショーを開催されるということを、その青山ブックセンターに勤務している作田祥介くんに教えてもらったからです。渡邉格さんと麻里子さんは、「タルマーリー」という天然酵母菌のパン屋さんを経営されています(お店の名前は、格・いたるの「タル」と、麻里子の「マーリー」から取ったとのこと)。さらに、渡邉格さんは、「タルマーリー」の経営が軌道に乗るまでのことを、『腐る経済』という本に書いておられます。これが非常に面白い本なのです。ということで、一昨日、東京まで行ってまいりました。

■この本の中には、あの『資本論』のマルクスや、「金本位制」ならぬ「菌本位制」などという言葉も登場します。渡邉格さんは、工業的に生産されたイースト菌ではなくて、それぞれの地域の環境の中にある天然の菌を使ってパンを作っておられます。これは非常に大変な作業なのです。その大変な作業を渡邉さんは、これまた大変苦労しながらやってこられます。しかし、同時に、そのことをとても楽しんでもおられるようにも見えます。資本主義の現代社会の中では、人はお金のために仕方なしに働くことになってしまいます。渡邉さんご夫妻は、仕事を楽しめる仕組みをご自分たちで作ってこられたのです。『腐る経済』の詳しい紹介はここではしませんが、是非、学生の皆さんにも読んでもらいたいなと思いました。30歳までなかなか思うように自分の人生を歩むことができなかった渡邉格さんが、パン屋として自分の生きる道を見出し、麻里子さんという良き伴侶に巡り合い、そして天然の菌でパン作りを始める…そのような格さんの若き日の人生の格闘もこの本には書かれています。この点も、学生の皆さんには興味深いのではないかと思います。

■ご夫妻の経営哲学である「腐る経済」のためには、そして目指しておられる地域内循環のためには、小規模だけど多様な生業をもつ方たちによる相補的なネットワークが必要になります。私には、過疎地域である(素晴らしい環境が残されている)智頭町で、町長が展開されているような過疎対策と、渡邊さんご夫妻の考え方がうまく繋がっているようにも思えました。東京から地方に移住して「腐る経済」を展開していくためには、人との出会い、ネットワークの形成と適切な規模の範囲での拡大…といったことが必要になります。そのあたりのことも、知りたいと思いました。

■一昨日は、午前中が大学での会議(学長会)、午後からは遺伝子組換え実験に関する会議と、いつものように会議の連続する日だったのですが、その後は15時台の新幹線に飛び乗り、前述の通り東京に向かいました。このタイミングで、是非、「タルマーリー」の渡邉さんご夫妻のお話しを聞いておきたい、聞いておくべきだと「直感的」に判断したからです。何かこの後に、面白い展開になりそうな気がしています。そうなったらいいなと思います。こうやって、「こうなったらいいのにな〜」と心の中で念じていると、いつか面白い出来事の方からやってきたりするのです。

■さて、せっかく東京に行くのだからと、しばらくお会いしていない方たちにも会っていただくことにしました。トークショーが終わった時には21時を過ぎていましたが、快くやってきてくださいました。建築家の玉井一匡さんと写真家の村田賢比古さんです。お2人とは、建築家の秋山東一さんをリーダーとする「JEDI」という活動で仲良くさせていただいてきた方たちです。「JEDI」とは「Japan Earth Divers Institute」のことです(活動の内容は、リンク先にある秋山さんの関連エントリーをご覧ください)。もちろん、「Star Wars」 の「 JEDI」 のことを強く意識しています。この活動の中では、私が一番若手になるのでないかと思います。2005年から始まったこの活動、2011年の3.11までは、けっこう活発に行われていました。私も、関西から参加させていただいていました。諸般の事情から、3.11以降、活動が停滞しています。そのため、親しくしたいただいた皆さんにも、なかなかお会いすることができません。今回は、玉井さんと村田さんに、無理を言って会っていただきました。ありがとうございました。写真のような笑顔の再会になりました。こうやって会ってくださる友人がいることを、とても幸せに思っています。お2人は、お酒を召し上がらないので、青山プックセンターの近くの定食屋さんで定食をいただきながら(私だけビールをいただきながら)、いろいろお話しをさせていただきました。短いですが、楽しい時間を過ごすことができました。心のなかもリフレッシュしました。

■今回の渡邉ご夫妻のトークショーのことを教えてくれた青山ブックセンターの作田くんとも、じっくり話しをしたかったのですが、今回はできませんでした。作田くんとの出会いも、少し不思議なものがありました。当初、私の心算では、一昨日の10日の晩に作田くんと一緒に酒を飲むつもりにしていました。そして翌日11日に、玉井さんや村田さんとお会いする予定にしていました。ところが、11日、大学で開催するシンポジウムに裏方としていなければならないことが判明したのです。そのシンポジウムのことは、次にエントリーしようと思います。

龍谷大学大学院「NPO地方行政コース」の修了生の皆さんと

■昨日は、火曜日でしたが教授が開催されました。入試判定の関係で、いつもの水曜日から火曜日になったのです。教授会があるときは、昼からまず学科会議があります。学科会議、教授会、大学院の研究科委員会、そして昨日は、大学院の専攻会議も開催されました。昼から19時半近くまで…。会議が長引きました。仕事ですから、たくさんの会議もこなさないといけませんが、心の中では、会議が長引いていることに困っていました。というのも、自分が幹事をする小さな飲み会が、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で開かれることになっていたからです。

■飲み会は18時半から始まることになっていましたが、私が到着した時にはすでに20時になっていました。もちろん、飲み会はすでに盛り上がっていました。昨晩集まってくださったのは、龍谷大学大学院「NPO・地方行政研究コース」で、私の授業を履修されていた、あるいはモグリで授業を受けていた社会人の方たち3名です。深草キャンパスで開講されている「NPO・地方行政研究コース」には、私が所属する社会学研究科から幾つかの科目を提供しており、私が担当している科目はその提供科目のひとつなのです。政策学部部や政策学研究科ができるまでは、私の授業を社会人の方たちがよく履修してくださいました。社会経験の豊富な社会人の方たちを相手に授業をすることは、とても楽しい経験でした。昨晩も、近況の報告と共にいろんな思い出話しをしながら、ずいぶん盛り上がりました。たまたま私の授業を履修してくださった方たちとの「ご縁」、本当にありがたいことだと思っています。また、こういった集まりがあったらいいね…と言う話しから、「大人の私塾」、勉強と交流ができる「場」を作ろうという話しになりました。まだ「夢」や「妄想」のレベルですが、これを皆んなの力で具体的な形にしていければと思っています。

ゼミOGによる「就活メイクセミナー」in 深草キャンパス

■私のゼミの卒業生である 岩田 麻希さんが、深草キャンパスで「就活メイクセミナー」を開催しました。岩田さんは、化粧品メーカーに勤務されています。今回は、卒業生として母校に恩返しをするような形になりました。「就活メイクセミナー」は、2月4・5日と8・9日の4日にわたって開催されました。彼女の会社の後輩たちも当日はスタッフとして参加されたそうです。4日間で111名の参加者があり、大変好評だったようです。素晴らしい!! 「母校のために、在校生のためにこうやって力になれて嬉しかったです!(在学中はこんなことができるなんて、全く想像も、思いもしてなかったので…笑)」とメッセージを伝えてくれました。嬉しいですね〜。

■私は、岩田さんと大学のキャリアセンターをちょこっとお繋ぎしただけなのですが、キャリアセンターの皆さんがOGである岩田さんの提案に、真摯かつ丁寧に対応してくださったようです。岩田さんは、キャリアセンターのスタッフの皆さん、そして大学の事業法人である「龍谷メルシー株式会社」のスタッフの皆さんに大変感謝されていました。また、こういった形でOB・OGの皆さんには、母校・龍谷大学に貢献していただければと思います。よろしくお願いいたします。

第2回人間社会班の会議

■今日も総合地球環境学研究所で研究会議が開かれています。昨日はコアメンバーの会議でしたが、今日は社会科学系の研究メンバーの会議です。私は、「人間社会班のタスクとスタンス」という報告をするようにとの指示を受けました。夜明け前から準備をしていたので、寝不足気味です…。しかし、「人間社会班」ってひどいネーミングですが、プロジェクトリーダーの専門が生態学なので、社会科学系はひとグループにまとめられています…。まあ、仕方のないことですけどね。逆の立場、つまり社会科学の分野を専門とする人がプロジェクトの編成を考えた場合はどうなんだろう…って考えると、やはり仕方のないことだと思うわけです。

■とはいえ、プロジェクトのなかでは、社会科学系の研究者の役割は非常に大きいものがあります。人間社会班のリーダーとして、自ら言うのもなんですが、プロジェクトの屋台骨を支えていると言っても良いかと思います。この日は、農村計画学、経済学、そして私のような社会学の研究者が集まり、プロジェクトの核心的な部分について議論を行いました。私たちのプロジェクトを極端に単純化していえば、流域の物質循環、生物多様性、そしてコミュニティに基盤をおいた人びとの集合的な「しあわせ」、それらの間の関係を明らかにしていくことにあります。その際、私たち社会科学系の研究者の役割は、特に、生物多様性と人びとの「しあわせ」との関係のあり方を明らかにするとともに、実践的に、その両者を高めていくための活動を地域の皆さんと展開していくことにあります(この概念の定義は、生態学的な定義をこえてもう少し広がりのあるものとしてとらえていますが…)。

・プロジェクトの概要

・人間社会班のタスクとスタンス

・アクションリサーチについて

・小佐治における調査報告午前中のセッションに対する質疑

・野洲川流域HWアンケート調査報告

・生態系サーピス評価WG今後の計画

・野洲川流域研究における質疑

・ラグナ湖の土地利用研究における提案と展望

・フィリピン・Silang-Santarosa流域におけるアンケート調査

・流域ガバナンスの湖沼間比較

■会議は、午前中の9時半から午後の17時頃まで続きました。睡眠不足もあって、最後はかなり疲れました。とはいえ、参加者の皆さんは、「文理融合」・「超学際」的な私たちの研究プロジェクトに対して、大変意欲的です。ある方は、以前も文理融合を標榜するプロジェクトに参加されたそうですが、融合にはならなかったと語っておられました。融合とはいってもそれは表面的なものであって、個別のディシプリンに基づいた研究成果をステープラーでパチンと閉じたようなものになってしまったのです。そして結果として、文理融合は研究費を獲得するための方便のようなキーワードになってしまっていたわけです。私たちは、「ガチ」で「文理融合」・「超学際」に取り組んでいます。