「場づくり」・「土づくり」

▪︎以下の記事をFacebookに投稿しました。渡邉格さんの『田舎のパン屋が見つけた「腐る経済」』を再読しています。気になるところが、たくさんあります。例えば、「場をつくる」ということ。渡邉さん自身は、自然栽培と天然菌のことについて書いておられるのですが、人間の社会にも、教育や「地域づくり」や、自分が取り組んでいる実践的な研究プロジェクトにも当てはまることなんじゃないのかなと思い、facebookに投稿しました。

この「場をつくる」ということを、「大津エンパワねっと」の活動でも学生たちに繰り返し言ってきた。「地域づくり」は「土づくり」=「場づくり」なんだと。あえて「土づくり」と表現してきたわけなんだけど、学生諸君にどれだけ理解してもらったのか、よくわからない…。

そもそも大学の教育だって「土づくり」なのだ。もっとも、そうは思ってはいるが、難しいところがある。今の大学は「煽り立てる」から。すぐに成果を求めるから。大学も新自由主義的市場経済の原理に振り回されているから。「土づくり」には「待つ」ことと「辛抱する」ことが大切だ。だから、いろんな意味で大変になるのだ。「待つ」ことと「辛抱する」ことは、「何もしない」こととはまったく違うのに。そこが難しい。

さらには、現在取り組んでいる実践的な超学際的な研究プロジェクトも、「土づくり」=「場づくり」が大切なのに、「土づくり」よりもそこで育つ作物の方ばかりに気持ちが行ってしまっている(評価されたいという、すけべ虫が疼くので…)。しかし、作物は「土づくり」の後についてくるのだ。それを忘れてしまうと、化学肥料や農薬を使う農業と同じことをしてしまう。しかし、研究プロジェクトが置かれた環境は、短期的な成果を求めてくる。評価委員会のためにやっているわけではないのにね。そうすると、実践的も、超学際も、すべては口先だけの話しに終わってしまう。

悲しいことです。

もうひとつ、「場づくり」は、それを声高に叫んでも、誰も相手にしてはくれないということ。研究プロジェクト内部でも、フィールドでも。むしろ、総スカンを喰ってしまう。「場づくり」とは、人びとの相互作用が活性化して、内から創発的になんらかの「価値」を生み出していけるような「状況」を作っていくこと。自分がある意味、「触媒」のような存在になって消えていくこと、その意味で自ら「捨て石」になる部分がある。しかも、うまくいくかどうか…わからない。だから「賭け」でもあるのだ。だからだから、注意深く「待ち」、「辛抱する」ことが必要なのだ。

これは、なかなか大変なことです。

でも、あきらめずに、少ないけれど、「志しが共振し合う仲間」と共に、「土づくり」に励まねば、ね。

(本文続きます)

「和顔施」

■昨日も深草キャンパスでした。朝、横断歩道を渡ってキャンパスに入ろうとしていた時のことです。目の前を自転車に乗った中年の男性が通り過ぎていきました。通り過ぎる時、笑顔で「おはようございます!」と私に向かって挨拶をしてくださいました。私も、笑顔で挨拶を返しましたが、「はて、どなたかだったか…」と数秒間考えなければなりませんでした。大学のすぐ近くにある中華食堂「新華」のご主人だったのです。普段は、調理場で料理をされている時のイメージが強いこともあり、普段着で自転車を漕がれていても、すぐにはわからなかったのです。しかし、笑顔で挨拶をしていただいたことで、私も幸せな気持ちになることができました。ありがたいことです。

■昨日も深草キャンパスでした。朝、横断歩道を渡ってキャンパスに入ろうとしていた時のことです。目の前を自転車に乗った中年の男性が通り過ぎていきました。通り過ぎる時、笑顔で「おはようございます!」と私に向かって挨拶をしてくださいました。私も、笑顔で挨拶を返しましたが、「はて、どなたかだったか…」と数秒間考えなければなりませんでした。大学のすぐ近くにある中華食堂「新華」のご主人だったのです。普段は、調理場で料理をされている時のイメージが強いこともあり、普段着で自転車を漕がれていても、すぐにはわからなかったのです。しかし、笑顔で挨拶をしていただいたことで、私も幸せな気持ちになることができました。ありがたいことです。

■午前中は、いろいろ準備をして昼前の重要な会議で報告を行いました。緊張しました。研究部は、実にいろんな仕事があります。1年近く研究部長の仕事をしてきましたが、仕事の幅が相当広いことに驚きました。そのような会議の後、昼休みに廊下を歩いていると、一人の女性職員の方に呼びとめられました。職場の「兵庫県人会」のメンバーのお一人でした。なんでも、春の高校野球選抜大会の「21世紀枠」に母校が選ばれたのだそうです。マスクを外して笑顔で話してくれた。とても嬉しそうでした。私が「兵庫県人会」のメンバーであることから、喜びを共有したかったのでしょうね(ちなみに、彼女の母校は、私の母校のお隣りです)。

■ひょっとすると、幸せは「笑顔」を媒介に広まっていくのかもしれません。仏教には、「和顔施」(わげんせ)という言葉があります。他の人に笑顔で接することです。特別な財産や地位などなくても、例えばお金がなくても、誰でもできるお布施を「無財の七施」と呼んでおり、「和顔施」はそのうちの一つなのだそうです。ここには、大きなヒントがあるような気がしてなりません。さて、そんなことを考えつつ、昨日は午後から自分の研究費の事務仕事に集中しました。書類を仕上げると、すっかり夜になっていました。帰宅後も、学外の仕事の書類をチェックすることで時間がすぎていきました。まあ、こんな日もありますね。(写真は、本文と関係ありません。文章だけだと寂しいので…)

いよいよ「第7回びわ湖レイクサイドマラソン」がやってきました!!

▪︎今年もチーム「利やん」は、「びわ湖レイクサイドマラソン」に出走します!チーム「利やん」とは、私が通っている大津駅前の居酒屋「利やん」のマスターがオーナーをされているランニングチームです。私は、どういうわけか、このランニングチームのキャプテンを務めています。2代目になります。キャプテンとはいっても、なんちゃっての類です。はやく、誰かに譲りたいのですが、オーナーが許してくれません。

▪︎昨年からさらに選手強化に努めました。現在、フルマラソン3時間切りのサブスリーランナーが5名。そのうち1名はフルマラソンを2時間20分代で走る方です。こうなると実業団レベルですね。優勝や入賞を狙う選手たちが各年代ごとに揃っています。チーム「利やん」史上、最強の布陣です‼︎ もちろん、私のように、超低空飛行で完走が目的の人もいますが…。今年は23人が出走します(たぶん…)。大会の後はスーパー銭湯で汗を流し、午後からはチームオーナーが経営する大津駅前いつもの居酒屋「利やん」で、祝勝会を開催します!アスリートから初心者まで、職業や職場を超えて、祝勝会で交流する予定です。写真は、昨年の集合写真。

■さて、私の仕上がり具合ですが、まったく…です。全く練習ができていません。「本当に完走できるんやろか…」と不安でいっばいです。50歳代15kmの部に出ます。とりあえず6:30/km程度で、ポテポテと走りました。自分の予想タイムですが、1時間40分ぐらいかと思います。 「びわ湖レイクサイドマラソン」の過去の自己記録は、1時間19分56秒です。これは、頑張って練習していた2013年の頃の記録です。その頃は、フルマラソン完走を目指して走っていました。「京都マラソン」、「大阪マラソン」、そして「篠山abcマラソン」を完走しました。今から思うと信じられません。あの頃の体力や脚力は、まったく消えてしまっています。なんだか、情けないです。

陸前高田市・広田湾・米崎の牡蠣

■自宅に届いた、岩手県三陸海岸、陸前高田は広田湾米崎の牡蠣です!

■自宅に届いた、岩手県三陸海岸、陸前高田は広田湾米崎の牡蠣です!

■「東北食べる通信」に登録しています。編集長・高橋博之さんの「世なおしは、食なおし。」という考え方に共鳴して登録しているのです。毎月、東北各地で農産物・水産物を生産している方達の「生き様」がタブロイド判の通信が送られてきます。その通信と一緒に、美味しい東北の食べ物も送られてきます。今月のテーマは、東日本大震災で甚大な震災にあった陸前高田市の広田湾、米崎の牡蠣です。通信と共に、陸前高田の佐々木学さんが生産した大きな牡蠣が4つ送られてきました。1つは、一昨日の晩、「北船路米づくり研究会」の活動を終えて帰宅した時にいただきました。殻からプリプリとした大きな牡蠣の身を取り出して、家族に食べてもらいました。

■牡蠣と一緒に、身を取り出すためのナイフもついていました(怪我をしないように軍手も)。初めての経験でなかなか難しい…。仕方がないので、牡蠣の殻の選択をニッパーで少し割って隙間を作り、そこにナイフを入れてなんとか牡蠣の身を取り出すことができました。残りの3つは昨晩に、いただきました。私は体質的に牡蠣があまり得意ではないのですが、そのような私でも、1つだけですが大変美味しくいただきました。若い頃は、牡蠣を全く食べられませんでしたが、今は「海のミルク」と言われることがよく理解できます。

■以下は、「東北食べる通信」の公式サイトに掲載されている編集長の高橋博之さんのメッセージです。アンダーラインは、私が気になった部分です。この高橋さんのメッセージを読んでいると、先日のエントリー「北船路米づくり研究会」のミーティングin北船路」の中で紹介した「NPO法人スモールファーマーズ」の岩崎吉隆さんのお考えとも重なるところがたくさんあります。また、少し前のエントリー「ひさしぶりの東京-「腐る経済」と「JEDI」- 」のなかで紹介した、鳥取県智頭町で「タルマーリー」というパン屋を経営されている渡邊格さん・麻里子さん夫妻の考え方とも共通する部分があります。いずれも40歳代の方たちです(麻里子さんは除いて)。このあたりも、私としては非常に興味深いところです。みなさん、一度、深く悩んで、それぞれの活動に取り組まれています。

私は岩手県花巻市で生まれ育ちました。田舎の未来に希望を感じられず、18歳で上京、大学に進学しました。東京の暮らしを楽しんでいましたが、やがて、つくられた社会や暮らしを受動的に生きるライフスタイルに飽きている自分に気づきました。ここじゃない。そう直感し、30歳で帰郷。社会や暮らしを主体的につくる側にまわりたいと、地方議員になりました。

そこで、私は自分の食べものをつくっている生産現場が高齢化・過疎で疲弊していく姿を目の当たりにしました。同時に、自然に働きかけながら命の糧を育てている人たちの生きざまに魅せられ、その価値に尊さを感じました。生産者たちの世界に触れていると、自分の中にある命が喜んでいることがわかりました。ここが物質的豊かさを実現した社会の新たなフロンティアになる、そう確信しました。震災後はその思いをいっそう強め、一昨年夏の岩手県知事選に立候補。「これからは農山漁村にこそ希望の種をまいていかなければならない」と訴えましたが、落選。口で言っていたことを、今度は実際に手と足を動かしてやってみようと思い、政治から一次産業へ転身しました。

合言葉は、世なおしは、食なおし

では、なぜ情報誌なのか。それは、分断された生産者と消費者を情報でつなぐことが、一次産業再生のカギだと考えたからです。大量生産したモノを消費する現代、食べものもモノとして左から右に流されています。消費者は値札を見て食べものの価値を計る。大量に安く生産する「効率性」が、家電製品同様に食べものづくりの世界にも求められます。本来、命(自然)とは人間の計算通りにいかないという点で、非効率から逃れられないもののはずなのに。雨が降らなければ作物は育ちませんが、人間は雨を降らせることができないのです。

結果、一次産業は、買い叩かれてきました。値段が下がるから大量に生産する他なく、効率性を追求する過程で手間ひまを省いてきた。しかし、それではいいものができません。背景を知らない消費者は値段で判断し、それを口にしています。こうした生産者と消費者の不健全なサイクルから脱するためには、両者が直接つながることで消費社会を乗り越えていくことが必要です。

食べものを命として生産者から消費者にリレーしていく。そのためには、まずは非効率な部分も含めた食べものづくりの背景、価値を消費者に知ってもらい、認めてもらうことが大事です。私たち東北食べる通信は、そうした背景に迫り、特集した生産者が育てた食べものを一緒に届ける。今までになかった「食べものつきの情報誌」によって、生産者と消費者の分断を解決していきたいと考えています。

つくる人と、食べる人をつなぎたい

狙いは、生産者の課題解決だけではありません。「つくる」と「食べる」がつながったとき、生産者と消費者は互いの強みと弱みを補完し合い、支え合い、高め合うことで、幸福感や充足感を得られる新たなコミュニティをつくりだすことができると私たちは考えています。

消費者は、生産者と直接つながることで、食の安心・安全を確保できる。夏休みに子どもを連れて生産者に会いに行き、土をいじり、波にゆられる。心と体を自然の中に解き放ち、食べものをつくるプロセスの一部に関わることで、自分の中にある命が喜ぶ感覚を呼び覚まし、「生きる」を取り戻していく。また、自分が認めたいい食べものを購入し、友人や同僚にインターネットを活用して伝え、広げるという「参加」の形で、社会を主体的につくっていく側に回っていく。

都市と地方をかき混ぜる

消費社会では、食べものにとどまらず、暮らしの快適さや安心・安全、生きる楽しさ、地域づくりをも貨幣に置き換え、購入や納税することでなんでも手に入れることができました。便利で楽な世の中ですが、作り手と受け手の距離が遠くなる。自分たちで知恵をしぼり、創意工夫を発揮し、足りない力を補い合いながら、新しくつくりあげる喜びにも欠けていました。消費社会が隅々まで広がった大都市で、生きがいややりがいを喪失してしまった人がたくさんいます。満ち足りているようで何かが足りない。東日本大震災後の被災地では、高齢化や過疎など、この国が震災前から抱えていた構造的課題と共に、都市が失ってしまった助け合いの精神などの価値が露わになりました。東京で居場所と出番を探しあぐねていた若者たちがボランティアで訪れ、復興支援を通じて自らの「生きる」を復興していく。そして、その場が心の寄りどころとなる「第二のふるさと」になっていく。そんな姿を各地で目にしました。

私たち東北食べる通信は、都市と地方をかき混ぜることで、双方行き詰まった日本に心躍る新たなフロンティアを開墾していきたい。都市に暮らす都人(まちびと)と地方に暮らす郷人(さとびと)が共通の価値観で結び合い、混じり合い、地図上にはない新しいコミュニティをつくりあげていく。

その旗を東北から立て、人間の命と心をすり減らす消費社会に真っ向勝負を挑みます。

「北船路米づくり研究会」のミーティングin北船路

■昨日は、「北船路米づくり研究会」のミーティングが、大津市八屋戸北船路にある指導農家のお宅で開催されました。これからの「米研」の作戦会議です。私は、2017年度は研究員になります。授業や学内行政の仕事が免除され研究に専念する年になります。そのため、2016年度はゼミ生の募集がありません。これまで「北船路米づくり研究会」の活動は、ゼミの学生たちが行ってきましたが、このままでは6年間続いてきた研究会の活動がストップしてしまうことになります。これまで連携しきた地域の皆さんにもご迷惑をおかけすることになります。では、どうするのか…というのが、昨日のミーティングの議題でした。結論からいえば、2016年度からは、ゼミの活動ではなく、サークルの活動として実施していくことにしました。ゼミや学年や学部を超えた「地域連携型学術サークル」を目指すことになりました。詳しいことは、またこのブログでご報告することになろうかと思います。ということで、昨日は、記念すべきミーティングになりました。上は、その記念写真です。この日で4回生は引退になります。よく頑張りました!今回引退するのは、「米研」5期生です。4月からは6期生の新4年生が研究会を引っ張ってきます。課題が満載ですが、頑張って取り組んでまいりましょう!

■ミーティングのあとは、NPO法人「スモールファーマーズ」の岩崎吉隆さんにお越しいただき、非常に興味深いお話しを伺うことができました。昨日のお話しのメモをとりましたので、そのメモをもとにした記録を、このエントリーの最後にアップしておきます。

■NPO法人スモールファーマーズ岩崎吉隆さんのお話しを伺った後は、岩崎さん、指導農家の吹野藤代次さん、お世話になっている農事組合法人「北船路 福谷の郷」の音嶋組合長もご参加いただき、交流会を持ちました。お料理は、農村活性化に取り組んでいる「北比良グループ」の 山川君江さんとお仲間が、心を込めて作ってくださった「特性弁当」です。土地の食材をふんだんに使ったお弁当です。非常に美味しかったです。吹野さんの奥様が作ってくださった、北船路の海老芋を使った煮物も最高でした。もちろん、研究会がプロデュースした平井商店さんの「純米吟醸 無ろ過 生原酒 北船路」も、皆さんとしっかり味わいました。交流会の最後には、4回生から、お世話になった指導農家・吹野さんに、感謝の気持ちを込めた色紙が手渡されました。吹野さん、とても感動されていました。 「北船路米づくり研究会」の活動は、いろんな方達との「ご縁」でなりたっていることを、学生たちも改めて再確認したと思います。

【岩崎吉隆さんのお話し】

■岩崎さんは、同志社大学商学部を卒業されたあと、大変ユニークな経営者であり評論家でもあるビル・トッテンさんが経営されるIT企業「アシスト」に入社されました。ビル・トッテンさんの経営理念に共鳴し、おもしろい会社だと思って入社されたのです。この会社には7年お勤めになりました。サラリーマンとして東京にも勤務され、毎日、満員電車に揺られて会社に行き、晩遅く帰るように暮らしをされていました。ところが、このような働き方に岩崎さんは少しずつ疑問をもつようになりました。「このままではあかん」と思うようになったのです。

■岩崎さんは、社長のビル・トッテンさんにも相談をして独立されます。そして、「マイテニス」というインターネットテニススクールの事業を始めました。岩崎さん自身、テニスプレーヤーでもあるのです。このインターネットスクールは、全国に爆発的に広がることになりました。独立された頃は、「お金があったらいいな」と思っておられたといいます。実際、事業に成功してお金を手にされました。当時はITバブルの時代でした。若き経営者が、ITベンチャー企業で一発当てて成功し、六本木ヒルズに暮らすことが話題になるような時代でした。2003年から2004年にかけての頃のことです。

■「お金があったらいいな」と思い、事業に成功されたわけですが、ある時からおかしくなっていったといいます。いくら稼いでも幸せを実感できなくなったのです。幸せではなく、ただ虚しさを感じるだけになってしまったのです。「お金が儲かれば儲かるほど忙しくなり、時間がなくなり、自分を見失ってしまう。もっと自由な時間がほしい」そう思うようになったのです。そして28歳の時にリタイアされました。しかし、リタイアして自分のために自由に使える時間が十分にあっても、やはり楽しくはなかっといいます。その頃、岩崎さんは、町田洋次さんの著書に出会います。町田洋次さんは、日本で最初にソーシャル・ビジネスを紹介した人です。岩崎さんは、この町田さんの著書で初めてソーシャル・ビジネスのことを知りました。「ビジネスの手法を使って社会貢献を行う。人の役に立つ。これや!! 人のために役立つこと、これが自分のやりたいことや!!」と思われたのです。

■ソーシャル・ビジネスに取り組もうと考え方られたときに、たまたま出会あわれたのが農業でした。その時「農業はすごい」と思われたそうです。なぜか。農業に特有の「待つ」という感覚に驚かれたのです。それまでかかわってこられたITやインターネットの世界には、「待つ」という感覚はありませんでした。むしろ、できるだけ短時間に情報を入手し、成果をあげることが求められました。しかし、農業は違うのです。種を蒔いて、成長し、最後に実りを収穫するのを待つ。岩崎さんは、改めて、農業という営みに感動されました。「農業の方が本来の自然なのだ、これこそが本来の姿なのだ」と思われたのです。そして、農業とソーシャル・ビジネスを結び付ける事業に取り組むことにされました。最初は、「マイファーム」という会社を立ち上げられました。そして、耕作放棄地を貸農園として有効利用するための事業に取り組まれました。人と農をつなぐ仕事です。5年間で全国的な規模に成長していきました。農業にかかわるソーシャル・ビジネスに取り組まれるうちに、岩崎さんは、次のことに気が付かれました。「良いことをしていると、人が集まってくる」。そうやって人とかかわりながら、「仕事の意味」や「生きることの意味」とは何であるのかを深く理解し、そして「これが、自分が求めていたものなのだ」と実感されるようになったのです。

■人びとを農業とつなげていく仕事のなかで、岩崎さんはある発見をされます。農業体験から初めた人びとは、「人間が変えられない自然の法則」に気がつくようになるのです。現代社会は、「自分の思い通りにしたい」という人びとを煽り、肥大する欲望を資源に動いています。自己中心の世界観や価値観が、知らないうちに骨の髄まで染み込んでくるのです。そのような世界観や価値観を、農業は相対化していきます。岩崎さんは、農業は「生き方の教材」でもあるというのです。そして、新しくNPO法人「スモール・ファーマーズ」を立ち上げます。このNPO法人は、社会人向けの週末の農業学校です。もし農業に本気になって取り組もうとしても、これまでは農業大学校に入学するか、農家に弟子入りするしか方法がありませんでした。農業に関心があっても、多くの人びとにとってハードルが高すぎるのです。岩崎さんは、そこに着目されました。

■2011年の東日本大震災以降、食の安心・安全ということから、自分で食べるものを自分でつくりたいという人びとが増えてきている、特に女性で増えてきていることを岩崎さん実感されています。また、「自分はどういう生き方をしたいのか」、「今のままではだめだ。何かが違う」と、自分の暮らし方に疑問をもつ人も増えているといいます。「スモール・ファーマーズ」では、入学すると40種類ほどの野菜の作り方を学びます。ただし、それらの人びとのうち、将来、職業として農業に取り組みたいと考えている人は2~3割程度にしかすぎません。残りの7~8割の人たち、つまりメインの人たちは、「農」とつながったライフスタイルを模索されている方たちです。自分の生き方を変えたい、いろいろ縛りがあって動けないけれど、そのなかでも自分のライフスタイルを変えていきたいと思っている方たちなのです。

■農業は孤独な作業です。しかし、横の人のつながりが大切だと岩崎さんはいいます。ここ3年間で、「スモール・ファーマーズ」の卒業生・在校生の人数は250~260人に増えていきました。そして、農業を通して「生き方」を模索する人たちが、横につながろうとしているのです。そのさいのキーワードは、「スモール」、「スロー」、「シンプル」です。岩崎さんは、農業と出会うまではこの逆の生き方をしていたといいます。とにかく、事業においては急成長を目指してこられました。しかし、「スモール・ファーマーズ」の活動のなかで、「ゆっくり」、「じっくり」がこれからの時代の生き方の価値観なのだということを確信されています。現代社会では、企業の経営も多角化しています。兼務する仕事が増えていきます。管理する人が増え、その管理する人が増え、その人ををさらに管理する人も増え…と複雑化しているのです。それに対して「スモール・ファーマーズ」では、いかにシンプルにするかを目指しています。世界の食料生産の70%は、小規模農家によって支えられています。つまり、世界を支えているのは、まさに「スモール・ファーマーズ」なのです。これまでの補助金依存の農業ではなく、自立したスモール・ファーマーズが横につながっていく必要があるし、そうなると強い農業が生まれる。岩崎さんは、そのことを確信されています。

血圧計

■2月2日の晩から血圧を測定して「わたしの血圧ノート」に記録しています。朝・晩と血圧を測定して記録を取るようにと、大学にある健康管理センターの医師から指導を受けているからです。血圧が高めなのです。以前、丁寧な禁煙指導も受けたので、今回も素直に指導通りに血圧を測って記録しています。昨日の晩まできちんと測定すると23回になるはずなのだが、実際には4回忘れてしまっているので19回ということになります。というわけで、まだ、習慣になるほどではありません。しかし、先日、東京に宿泊した時も持参して測定しました。

■2月2日の晩から血圧を測定して「わたしの血圧ノート」に記録しています。朝・晩と血圧を測定して記録を取るようにと、大学にある健康管理センターの医師から指導を受けているからです。血圧が高めなのです。以前、丁寧な禁煙指導も受けたので、今回も素直に指導通りに血圧を測って記録しています。昨日の晩まできちんと測定すると23回になるはずなのだが、実際には4回忘れてしまっているので19回ということになります。というわけで、まだ、習慣になるほどではありません。しかし、先日、東京に宿泊した時も持参して測定しました。

■この期間、宴会が2度ありました。宴会のあった晩、つまり酔って帰宅した後は血圧は下がっているのですが、翌朝はどんと上がってしまうのです。反対に飲まないと、あるいはごくわずかに抑えておくと、血圧は少しずつ下がる傾向が生まれます。それから大切なのは睡眠ですね。一昨日は溜まっていた疲れのせいか、夜の9時半には眠ってしまいました。朝起床したのは8時半。11時間程眠っていたことになります。しかもその日の晩は酒を飲みませんでした。すると昨日の朝は、血圧がグンと下がりました。上が126で下が77です。宴会の翌日だと、酒に加えて睡眠不足だからこのようなわけにはいきません。ちなみに、昨日の晩は、上が124で下が75でした。身体は正直だなと思いました。

■いろいろ調べてみると、血圧と睡眠は大変関係が深いようです。だから、睡眠障害を持っている人は血圧が高くなりやすいようです。さらに、高血圧は糖尿病とも関係しているといいます。年をとると、いろいろ気をつけないことが多くなりますね。写真は、自宅で使っている血圧計です。電池で動きます。

「純米吟醸無ろ過生原酒北船路」

■昨日は、介護老人保健施設に入所している老母を見舞いに行き、洗濯物を交換する日でしたが、午前中、奈良の自宅から大津の「平井商店」さんに出かけてきました。ゼミでプロデュースさせていただいた「純米吟醸無ろ過生原酒北船路」を購入するためです。

■昨日は、介護老人保健施設に入所している老母を見舞いに行き、洗濯物を交換する日でしたが、午前中、奈良の自宅から大津の「平井商店」さんに出かけてきました。ゼミでプロデュースさせていただいた「純米吟醸無ろ過生原酒北船路」を購入するためです。

■私は岐阜県中津川市で地域づくりのお手伝いをさせていただいており、昨年は、市内の付知に通わせていただきました。その際、地元の方から、地元の酒蔵で醸した日本酒をいただきましたので、今回は、ゼミでプロデュースした「純米吟醸無ろ過生原酒北船路」の一升瓶を送らせていただきました。どうぞ、地元の「無尽」(楽しみの集まり)で大津の酒を楽しんでください。

■一升瓶意外にも、四合瓶を3本購入させていただきました。2本は御礼に差し上げ、残りの1本は、自宅でチビリチビリといただく予定です。医者に節酒するように言われているので、グビグビとはいただくことができません。午後からの老母の見舞いを終えて、帰宅後、自宅で楽しみました。最近は、自宅で酒を飲むことがほとんどありません。そのため、食事だけだとさっさと済ませてしまうのだそうです。そうです…というのは、自分では自覚がないのですが、そのような指摘を家族からされて初めて気がついからです。晩酌をすると気持ちも良くなり、いろいろ話しもし始めるので、食事の時間が長くなるようです。困ったものですね。もちろん、量はあくまで少ないです。チビリチビリと100cc程度。ちゃんと節酒をしています。

■ところで、もうじきこの「純米吟醸無ろ過生原酒北船路」の予約受付を始めます。龍谷大学の関係者と、北船路の近辺の地域の皆さんが対象です。他の一般の皆様も、大津市丸屋町商店街にある「平井商店」で、直接お買い求めいただけます。住所: 〒520-0043 滋賀県大津市中央1丁目2-33、電話:077-522-1277 です。地方発送もしてくださると思います。

京都駅で遭遇

■鉄道が好きです。鉄道ファンを名乗るほどの知識も見識も持ち合わせていませんが、鉄道が好きです。鉄道ファンには、写真を撮ることが趣味の「撮り鉄」、実際に乗って楽しむ「乗り鉄」等の幅の広がりがあります。もっと詳しく見れば、「撮り鉄」や「乗り鉄」以外にも、鉄道模型のファンの「模型鉄」、時刻表を楽しむ「スジ鉄」、鉄道技術に関する知識が豊富な「技術鉄」、鉄道に乗りつつ駅弁を楽しみにしている「駅弁鉄」…等々、いろんな鉄道の楽しみ方があります。私は、どちらかといえば「乗り鉄」なのですが、普段の通勤で気になった鉄道のシーンを撮るようにしています。

■今日は、昼過ぎまで深草キャンパスで大学の仕事をしていましたが、その後は大津で家の用事を済ませてから帰宅しました。写真は、帰宅途中、JR京都駅で撮ったものです。0番ホームに、回送される特急「くろしお」が停車していました。夕日を浴びた特急が美しく感じられたので、iPhone6plusで撮ることにしました。そうすると、突然、肩をトントンと叩かれたのでした。「せんせー、何しているんですか?」。私の授業を履修している学生でした。ちょっとびっくりしました。なんというか、ちょっとバツが悪い思いをしたのですが、「せんせーは鉄道が好きなので、こうやって写真を撮っているのですよ…」とまあ、そんな説明をしたわけです。その学生は、インターンシップから下宿に帰る途中で、私を見かけたようです。スーツ姿でした。キャンパスでもスーツ姿の学生を多数見かけるようになりました。就職活動がいよいよ本格化していきます。

「龍谷大学シンポジウム-日本料理の国境線-」

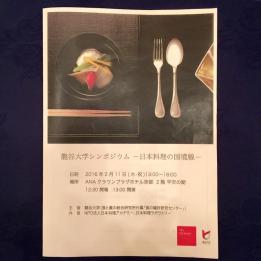

■一昨日は東京に宿泊しましが、翌日の昼前には関西に戻ってきました。龍谷大学「食の嗜好研究センター」が企画した「日本料理の国境線」というシンポジウムが、「ANAクラウンプラザホテル京都」の「平安の間」で開催されたからです。私は研究部の一員として、来賓の接遇等、終日、事務局の仕事を務めました。このシンポジウムには、「食の嗜好研究センター」のセンター長である伏木亨農学部教授や、同センターの研究員である京都の老舗料亭の料理人の皆さんによって企画されました。世界的に日本料理の評価が高まっていますが、日本料理の伝統を残しながらどのように料理として進化させていくのか、そのせめぎ合いといいますか、間合いといいますか、そのあたりのことを「国境線」という言葉で表現されたようです。大変チャレンジングな企画です。

開会の辞

挨 拶 赤松 徹眞(龍谷大学 学長)【第1部】

1 趣旨説明 「今なぜ国境線なのか?」

・伏木 亨(龍谷大学農学部 食品栄養学科 教授)

2 研究者VS.料理人

・川崎 寛也(味の素株式会社) vs 才木 充(直心房さいき)

・山崎 英恵(龍谷大学農学部 食品栄養学科 准教授) vs 髙橋 拓児(木乃婦)【第2部】

3 プレゼンテーション 「国境線はどこにあるのか?」

・栗栖 正博(たん熊北店)

・佐竹 洋治(竹茂楼)

・下口 英樹(平等院表参道竹林)

・宗川 裕志(大和学園日本料理学科長)

・髙橋 義弘(瓢亭)

・中村 元計(相伝 京の味 なかむら)

・村田 吉弘(菊乃井)

・吉田 修久(修伯)

※五十音順

4 対談 「超えるべきか、超えないべきか」

・村田 吉弘 伏木 亨 (司会)山崎 英恵

挨 拶 栗栖 正博(日本料理アカデミー 副理事長)閉会の辞

■第2部では、京都を代表する料理人の皆さん10人が、それぞれ、西洋料理の食材や調味料を使いながら、これまでの日本料理の国境を超える、あるいは国境上にある創作料理に関してプレゼンテーションを行いました。どこまでが日本料理なのか。とても興味深い内容でした。シンポジウムの会場におられる皆さんも、料理人の皆さんの説明をききながら試食することできました。このようなシンポジウムは聞いたことがありません。facebookにも投稿しましたが、東京の知人からは「なんとゴージャスな」というコメントをいただきました。確かにそうですよね〜。これだけの料理人が集まっておられるのですから。

■日本料理とは何か。どういう条件が、日本料理を成立させているのか。グローバリゼーションの中で近代国民国家の枠組みが揺れ動いていくのと同じように、料理の場合においても、「世界」との出会いの中で「日本」料理とは何かが改めて問い直されているのでしょう。このような問題について考えるとき、食材や調味料に規定される側面はもちろんあるわけですが、それと同時に料理人と食べる人との「相互作用」により生み出されている部分も相当に大きいのだな…と感じました。それは社会や文化の中で構築されてきた集合的な暗黙知のようなものかもしれません。

■「菊乃井」の村田吉弘さんが、このようなことをおっしゃっていました。お若い時に、料理にいろいろ工夫を加えていくと、横から先輩が「もう、その辺にしときや」と忠告をしてくれるのだそうです。「その辺」を超えると、日本料理ではなくなってしまうと先輩は判断されたのです。若い頃の村田さんは、「その辺」とは「どの辺」なのか、それはどういうことなのか、よくわからず先輩たちにいろいろ質問されたようですが、どなたも答えてくれなかったそうです。言語化することが困難だったのではないでしょうか。このようなエピソードも含めて、非常に社会学的なテーマでもあるなと思いました。「味覚と料理の社会学」です。これは、思いつきのような個人的な感想にしか過ぎませんが、日本料理をめぐる研究が、学内の他の学問分野との連携の中でさらに深まっていけば面白いなと思いました。

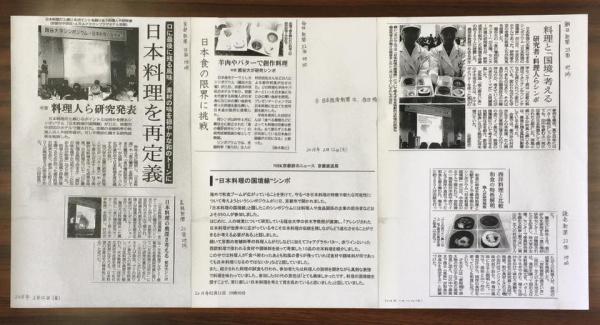

■シンポジウムは、無事、終了しました。当日は、多くのマスコミ各社にご取材いただき、新聞やテレビ等で報道していただきました。ありがとうございました。また、このシンポジウムの準備にあたってこられた研究部の部・課長や担当職員の皆さんにも心より感謝したいと思います。