真野浜のサンライズ(大津市堅田)

▪️水草の有効利用を目指す市民グループ「水草は宝の山」に参加しています。このグループ、略して「水宝山」の代表・山田英二さんが、facebookに真野浜の日の出の風景を度々アップされています。YouTubeにアップされた動画です。とても素敵な動画なので、このブログでもご紹介したいと思います。コマ落としですので、雲の動き等は早くなっています。早くなっているからでしょうか、いつもとは違う琵琶湖を感じ取ることができます。

琵琶湖と彼岸花

◾️昨日は、総合地球環境学研究所の研究プロジェクトに関する打ち合わせを滋賀県立大学で開きました。滋賀県立大学のキャンパスは、彦根市の八坂にあります。打ち合わせは、総合地球環境学研究所と滋賀県立大学をつなぐテレビ会議システムを利用して行われました。私は、滋賀県立大学の教員の方と直接お話しをさせていただく必要があることから、滋賀県立大学の方で参加することにしました。会議自体は、1時間程度で終了しましたが、せっかく彦根まで来たのだからと、帰りは琵琶湖の湖岸を道草しながら帰宅することにしました。

◾️彦根市の八坂から大津方面に湖岸を進むと、石寺と呼ばれるあたりで松林がずっと続きます。立派な松林です。車を運転しながら、その樹下の草はらにたくさんの彼岸花が咲いていることに気がつきました。この季節、あちこちで水田の畦や土手で真っ赤に咲き誇る彼岸花を見ることができます。しかし、こちらの場合は、背景は琵琶湖です。これは、また独特の雰囲気があります。素敵だなと思いました。

◾️これらの写真をfacenbookにアップすると、高校時代の同級生が次のようなコメントをくれました。「私にとっては正に彼岸、母が琵琶湖の対岸に居るような気持ちにさせる一枚ですね。穏やかな琵琶湖で良かった」。ああ、確かに琵琶湖があることで、此岸と彼岸(対岸)の関係に思えてきました。

◾️昨日は、天候も良く、とても気持ちの良い琵琶湖でした。ベンチのある写真は、facebookでは「#あのベンチ」として有名なのだそうです。ある方が教えてくださいました。こうやって琵琶湖を眺めていると、とても穏やかな気持ちになるわけですが、その横には、大木が根っこから倒れていました。先日の台風の強風で倒れたのでしょう。湖岸のあちこちで、そのような風景を目にしました。

大津市制120周年記念企画展(第76回企画展)「60年前の大津」

◾️大津市は市制120周年。私は今年、60歳、還暦になりましたが、その2倍ということですね。ということで、大津市歴史博物館では、「60年前の大津」という企画展を開催されるようです。このような企画です。

平成30 年10 月1 日、大津市は明治31 年(1898)の市制施行から120 周年、人にたとえれば「大還暦(2度目の還暦)」という節目を迎えます。今回の展覧会では、大津市が還暦を迎えた昭和33 年(1958)を中心に、高度経済長期を迎えて急速に変化する昭和30 年代の市内の移り変わりを、当時の写真や資料で紹介します。

昭和33 年は、大津市にとって新たな出発となる年でした。戦後、米軍(進駐軍)によって使用されていたキャンプ大津が返還され、返還間もないキャンプA地区(現:皇子山総合運動公園)の体育館で、市制60 周年記念式典が行なわれました。

この頃の大津市は、湖岸の埋め立てや山の手の開発などによる市街地の拡大とともに、学校や公共施設などの都市基盤の整備が急速に進められました。これらの様子は、当時の広報誌や市制60 周年の記念誌『還暦』などに多くの写真を使って紹介されています。まさに、現在の私たちが生活する大津の風景や生活の土台は、この頃にかたち作られていったといえるでしょう。

また、本展覧会期間中のミニ企画展は「大津市制の120 年」と題して、明治31 年の市制施行から現在までを市町村合併を中心に、かけあしで振り返ります。加えて、期間限定ですが、西武大津店でも貴重なカラー写真の展示も予定しています。この機会に、これまでの大津市のあゆみについて理解を深めていただければ幸いです。

滋賀県長浜市早崎町での「社会調査実習」

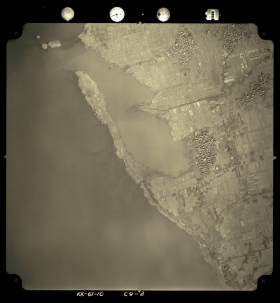

(国土地理院提供 写真)

◾️8月25日(土)・26(日) 長浜市早崎町で龍谷大学社会学部社会学科の「社会調査実習」(脇田班)を受け入れていただきました。お話しを伺わせてくださった早崎の皆様、コーディネートして頂いた松井 賢一さんには、心より御礼申し上げます。

◾️上の2枚の写真。同じ早崎町のあたりを撮影したものですが、随分地形が異なっていますね。左は、1961年に撮影されたものです。右は、現在のGoogle Mapです。じつは、早崎内湖は、1964年から1971年にかけて、県営の干拓事業によって農地になりました。では、早崎内湖はいつ頃から存在しているのでしょうか。こんな質問をすると、「それは、歴史以前のずっと前からそうなんじゃないの」と思う方もおられるかもしれません。現在の琵琶湖が出来上がったのが40万年前ですから。しかし、そのような地学的な歴史と比較すると、早崎内湖が「誕生」したのは、じつは比較的「最近」のことなのです。「最近」というと誤解を生みますね。正確にいえば、明治時代です。明治時代に、治水事業の一環として南郷に洗堰が建設されました。

◾️1900年(明治33年)から瀬田川改修工事が着工されました。瀬田川の川底を掘りさげ、川幅を広げ、川に突き出た小さな山を爆破し、琵琶湖からの水が流れやすくしたのです。加えて、1905年(明治38年)に洗堰を完成させ、この洗堰の開閉によって水の流れを調整できるようにしたのです。このような改修工事により、琵琶湖の水位は低下し、「水込み」と呼ばれる琵琶湖の水位上昇による浸水水害が軽減され、下流の治水利水にも大きな影響があったといわれています。早崎内湖は、この改修工事の結果として、早崎内湖は誕生しました。沖にあった砂州が推移低下により浮上し、そこにさらに砂が堆積することの中で、上左のような内湖が出来上がったのです(これは、国土地理院が提供している空中写真です)。内湖とはいっても、琵琶湖の周囲にあった他の内湖と比較すると、北側が琵琶湖に向かって大きく開いていることがわかります。内湖とはいっても、湾のような感じなのです。少し、脱線しますが、それぞれの内湖には、それが生まれてきた自然の歴史があり、そこに人が関わることで、人と内湖との相互作用による環境史が存在しています。そのことを無視して、多様な内湖を「十把一絡げ」的に取り上げることには、少し違和感を持ってしまいます。まあ、そのような問題については、別の機会に。

◾️話しを「社会調査実習」に戻しましょう。今回は、早崎で5名の方達にお話しを伺いました。1日目は、午前中に現在の農業政策と農家に対する補助事業に関して説明を受けました。午後は、今説明した、早崎内湖が明治時代の治水事業(南郷の洗堰建設)による水位低下と土砂の堆積によって生まれたというお話しから始まり、早崎の暮らしが魚と米と蚕の3つの「生業複合」により成り立ったいたこと、内湖の湖辺に誕生したヨシ群落の入札のこと、そのような「生業複合」が高度経済成長期の就業構造の変化や干拓事業の開始とともに消えていったことを伺いました。加えて、干拓地では、干拓地特有の営農の困難さがあり、米価の低下と減反政策に加えて干拓地の管理費用にも苦しんできたこと。その後のリゾート計画の撤回、突然の内湖再生事業、そしてビオトープの活動等についても伺いました。翌日は、「世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策(多面的機能支払い)」と「魚のゆりかご水田プロジェクト」のことについて説明を受けました。早崎では、「魚のゆりかご水田プロジェクト」に取り組むにあたり、早崎の事情に適した独自の「一筆魚道」を開発されていますが、それをどのように設置するのか、実際の「ゆりかこ水田」に出かけて実物の魚道を使って説明していただきました。

◾️学生の皆さんは、早崎町の公民館でお話しを伺いました。左は、1日目の午前中、コーディネートをしてくださった松井賢一さんから、農業政策と農家に対する補助事業に関してお話しを伺っているところです。右は、1日目の午後、早崎町で内湖があったことろ漁業をされていた倉橋義廣さんからお話しを伺っているところです。倉橋さんは、「早崎ビオトープネットワーキング」の会長もされています。

◾️私が担当する「社会調査実習」を履修している学生さんは、今年は6名。農村や農業と少しでも関係している人がいれば良いのですが、皆んな農業の事に関して、まったく知識がありませんでした。前期の授業では、農業のこと、特に滋賀県の農業のことや、「魚のゆりかご水田プロジェクト」に関して事前学習をしてきましたが、やはり現場に来てみると情報の多さと深さに「溺れそう」になりました。学生の皆さんは、自分たちにあまりに知識がないことを深く反省されていました。それでよかったかなと思います。あとで、補足の指導もさせてもらいます。写真は、現代の機械化された農業がどのようなものなのかの一端を知るために、農家の倉庫で様々な農業機械を見学させてもらっているところです。

◾️左の写真、遠くに伊吹山が見えます。ここは、元々、早崎内湖だったところです。干拓地ですので、周囲よりも(琵琶湖の湖面よりも)低いということになります。干拓地の地面は元々内湖の湖底ですから、そこに出来上がった水田はとても泥深くなります。農作業をする際には、大変なご苦労があったようです。また、干拓地の中に溜まった水は、ポンプで汲み出さなければなりません。その費用も必要になります。米価がどんどん高くなっていく時代であれば別ですが、現在のように米価が低迷して、「作るだけで赤字になるかも…」という状況では、そのような費用も大変な負担になります。実際、この干拓地の中には、営農を中止し、草木が生えるママになっているような水田もありました。食糧難、米不足ということで始まった干拓事業ですが、干拓事業が終わると、米が余ることから減反政策が始まりました。農地の維持が大変な負担であることから、リゾート開発が全国各地で始まった時には、ここにゴルフ場を建設するという計画も浮上しました。その計画は頓挫しました。そのあとは、干拓地に内湖をもう一度再生する滋賀県の事業が始まりました。営農に苦労している農地を全て滋賀県が買い取ったのかといえば、予算等の関係から、全てではありませんでした。この辺りのことは、これとはまた別の投稿で説明することにしようと思います。

◾️右の写真は、「魚のゆりかご水田プロジェクト」が取り組まれている圃場です。もちろん、魚道が設置されるのは、ニゴロブナやナマズといった魚が産卵に来る春ですから、夏である現在は取り外してあります。「それでは、学生の皆さんはよくわからないだろう」ということで、わざわざ魚道をこの圃場にまで運んで取り付け方を説明してくださいました。

◾️軽トラックの荷台に乗っているのが、早崎で開発された「一筆魚道」です。この魚道を作成されたのは、「早崎農地水守ろう会」の事務局長である中村彣彦さんです。早崎町が「魚のゆりかご水田プロジェクト」に取り組むのは、今年で3年目になります。1年目は、今とは違う、階段型の魚道を、圃場の排水溝のあたりを掘って埋め込む方式でした。その埋め込み作業には、大変な手間と時間がかかりました。そこで2年目からは、中村さんはこのような塩ビのパイプを使い、簡単に設置できるように新しい魚道を開発されました。しかも、一つ一つの圃場の排水口の形状や高さが違うことから、どのような場合にでも対応できるように改良が加えられました。

◾️早崎の「一筆魚道」は、2つのパーツから構成されています。ひとつは、排水路側に設置する部分です。排水路に出ている排水パイプにジョイントを使って接続します。もうひとつは、圃場の内側に設置します。圃場の排水溝に上から埋め込む簡単な作業が必要ですが、大掛かりな作業ではありません。このような改良を加えた「一筆魚道」を開発することで、「魚のゆりかご水田プロジェクト」に取り組む際のハードルも、随分低くなったのではないかと思います。

◾️おそらく学生たちにとっては、受け止めるのが困難なほど大量の情報だったと思います。また、伺った内容も、専門的なことが多く、事前学習をしてきたとはいえ、消化不良のところもあろうかと思います。学生たちは残りの夏休みで、伺ったお話しの文字起こしと格闘します。後期の授業では、まず今回の実習の振り返りと補講を行いたいと思います。そのような補講を済ませた後、今回の聞き取り内容に関して分析を進めていきます。また、補足調査も実施します。特に、干拓後の農地での営農の大変さを、農作業や経費の観点から伺おうと思います。

◾️おそらく学生たちにとっては、受け止めるのが困難なほど大量の情報だったと思います。また、伺った内容も、専門的なことが多く、事前学習をしてきたとはいえ、消化不良のところもあろうかと思います。学生たちは残りの夏休みで、伺ったお話しの文字起こしと格闘します。後期の授業では、まず今回の実習の振り返りと補講を行いたいと思います。そのような補講を済ませた後、今回の聞き取り内容に関して分析を進めていきます。また、補足調査も実施します。特に、干拓後の農地での営農の大変さを、農作業や経費の観点から伺おうと思います。

◾️今回は、早崎のリーダーの皆さんにお話しを伺いましたが、若い農家にも簡単にお話しを伺うことができました。お父様の農地を使って、トマトのハウス栽培に取り組む方です。滋賀県では珍しいと思いますが、専業農家です。ビニールハウスでトマトを生産し、販売等に関して経営的な工夫もしながら農業に取り組んでおられます。専業農家として家族も養っておられることからもわかるように、高い収益を上げておられるのだと思います。このような若い農家からお話しを伺うと、先輩の農家とは別の価値感に基づいて農業に取り組んでおられることがわかります。自営で仕事がしたかったので、家に農地もあることから農業に取り組むことにされた…とのことでした。家を守るとか、家産である農地を守るとか、そういう発想で農業に取り組まれているわけではありません。家業というよりも、ビジネスとして取り組まれているのです。私ぐらいの年代の農家は、長男でだから、昔の分類でいうと第二種兼業農家として村に残り、家を継ぎ、家産を義務として守るという傾向が強かったわけですが、今はそうではないのです。

◾️もう一つ、書いておかなければならないことがあります。それは、晩の「交流会」のことです。1日目の晩に、お話しを伺った皆さんとの交流会を持つことができましたて。その交流会の中で、学生の皆さんたちは早崎の皆さんと「盃の交換」をさせていただくことができました。民俗学に関心がある方はご存知かと思いますが、地域によって「烏帽子親」と呼ばれる行事がありました。これは、擬制的親子関係と説明されています。昔、成人(元服)した時に、初冠と称して烏帽子を着ける儀式を行いましたが、その際地域の有力者に烏帽子をかぶせてもらい、その方の庇護を期待したことから、そのような呼ばれているのです。この儀式では、「盃の交換」が行われます。もちろん、昔は男性が成人する際に行われる儀式ですが、現在では男女に関係なく(笑)、村のリーダーの皆さんと「盃の交換」をさせていただくことができました。もちろん、「これで早崎の社会調査実習は間違いなく成功」…というわけにはいきません。学生の皆さんには、さらに頑張って実習に取り組んでいただくことになります。

◾️もう一つ、書いておかなければならないことがあります。それは、晩の「交流会」のことです。1日目の晩に、お話しを伺った皆さんとの交流会を持つことができましたて。その交流会の中で、学生の皆さんたちは早崎の皆さんと「盃の交換」をさせていただくことができました。民俗学に関心がある方はご存知かと思いますが、地域によって「烏帽子親」と呼ばれる行事がありました。これは、擬制的親子関係と説明されています。昔、成人(元服)した時に、初冠と称して烏帽子を着ける儀式を行いましたが、その際地域の有力者に烏帽子をかぶせてもらい、その方の庇護を期待したことから、そのような呼ばれているのです。この儀式では、「盃の交換」が行われます。もちろん、昔は男性が成人する際に行われる儀式ですが、現在では男女に関係なく(笑)、村のリーダーの皆さんと「盃の交換」をさせていただくことができました。もちろん、「これで早崎の社会調査実習は間違いなく成功」…というわけにはいきません。学生の皆さんには、さらに頑張って実習に取り組んでいただくことになります。

◾️帰宅後、この「社会調査実習」のことをfacebookで報告したところ、経済学部の農業経済の教員の方から、2年生のゼミで学生の皆さんに調査実習の成果を報告してほしいとの依頼がありました。さて、どうなることでしょう。学生の皆さんには、頑張ってほしいと思いますけど…。どうなるやろ。

【追記】◾️農家は、経済活動としてこの「魚のゆりかごプロジェクト」に取り組んでいます。農家がこのプロジェクトに取り組むのは、プロジェクトに取り組むことで収入が向上するからです。この「収入の向上」は、プロジェクトを進めていく上で、いわば「必要条件」ということになります。もちろん、湖岸の農家は、農業を主生業にしながらも、簡易な漁具(モンドリやタツベ等)を使って、「オカズとり」と呼ばれる自給を主たる目的とする漁業にも携わっていました。ですから、魚の水田への俎上を楽しみにしていること、プロジェクトに取り組む動機の一つとしてあげても良いかと思います。また、プロジェクトの中で世代間や村人同士の交流が生まれるわけですが、それを楽しみにされているところもあります。これも重要なポイントです。これは、「十分条件」ということになります。個々の集落でプロジェクトに取り組むか否かの意思決定の中では、この「必要条件」と「十分条件」を視野に入れながら、その他にも、頑張ってプロジェクトの推進に取り組む世話役を務める人(リーダー)がいるかどうか、そしてトータルなコスト(手間暇)とトータルなベネフィット(現金収入などの経済的な利益だけでなく、広い意味でのもの、何らかの効用も含む)とが天秤にかけられ、取り組むか否かが決まっていくように思います。

◾️必要条件と十分条件のうち、前者の必要条件に関していろいろお話しを伺っていると、生産した「魚のゆりかご水田米」を、付加価値のついたプレミアム米として売り尽くせるかどうかが課題であることもわかってきました。もちろん、取り組むことで農政から補助金は出ます。そのような補助金も、農家にとっては重要であることに間違いはありません。しかし、せっかく手間暇かけて「魚のゆりかご水田米」を生産しても、最後の売る段階で、通常の米と同じ価格で買われてしまうのであれば、生産意欲のさらなる向上につながりません。

◾️個々の集落で、プレミア米として評価してくれる販売ルートをきちんと確保していれば問題ありませんが、生産したプレミアム米をそのようなルートで全て売り尽くせるかといえば、必ずしもそうではありません。プレミアム米として販売できない場合は、通常の米として販売するしかありません。1つの集落で生産される「魚のゆりかご水田米」の生産量は、通常の米の生産量と比較しても少ないわけです。量が少ないことから、農協では通常の米とは別枠で、プレミアム米としては扱うことができないようです。農協で扱ってもらうためにはロットが必要なのです。複数の集落の米をあわせれば量も確保できそうではありますが、現状では、それも難しいようです。

◾️東京の全国の米を扱う専門店での出来事として、こんなお話しをお聞きした。「魚のゆりかご水田米」を、出産の内祝いとして購入するご夫婦がおられるという話しです。出産の際の内祝いとは、現在では、お祝いに対するお返しのような感じになっていますが、生まれたお子さんの体重と同じ重さの「魚のゆりかご水田米」をお返しに贈るのだそうです。このプレミアム米の名前に「ゆりかご」が入っていることから、内祝いに用いられるとのことでした。このお話しを聞いた時、とても面白いなと思いました。「魚のゆりかご水田米」は、そのようなネーミングがつけられた時点で、「物語」を付与されたプレミアム米になっているわけですが、さらに、この「内祝い」という、これまでとは別種の「物語」の文脈が与えられ、さらなる付加価値が生み出されているのです。しかも、その「物語」は、生産者である農家の側ではなく、消費者の側が与えているのです。

◾️「魚のゆりかご水田米」は、環境に良い、琵琶湖に良い取り組みなのだという情報発信の仕方は、環境に優しい農産品を求める、農産品に安心・安全を求めるグリーンコンシューマーにとっては意味があると思いますが、今回の場合は、必ずしも環境や琵琶湖とは直接的には関係ありません。「ゆりかご」という言葉が名前に入っていることから、そのような発想が生まれているのです。「魚のゆりかご水田米」というプレミアム米、一般の消費者の目線ではどう捉えられているのか、その点についてもっと深めていくべきかなと思っています。

真野浜での水草除去作業

◾️先日、大津市堅田の真野浜の水草除去作業に参加しました。その時の様子を、この作業に毎日取り組んでおられる「水草は宝の山」=「水宝山」の代表・山田英二さんが録画されていました。コマを落として時間を短縮して見られるように編集してあります。冒頭、左手から白い短パンを履いたやってくるのが私です。

真野浜(大津市堅田)で水草除去作業

◾️昨日は朝4時過ぎに起床。大津市堅田にある真野浜水泳場へ行ってきました。真野浜で民宿を経営されている山田英二さんから、「いよいよ今年も浜に水草が打ち上げられる季節に突入した」とお聞きし、水草の有効利用を考える市民団体「水草は宝の山」=「水宝山」の会員として、水草除去の活動を行いました。作業は5時頃から開始しました。まずは、「水宝山」の代表である山田さんから簡単なレクチャーを受けて、持参した熊手で湖岸に打ち寄せられた水草を集めていきます。そして、湖水に濡れないところまで少しずつ引き上げて小さくまとめて、乾燥させます。その次に、小さくまとめたものをさらに引き上げます。高速船が走った時にできる大きな波でも濡れないようにするためです。

◾️なぜ乾燥させるのか。湖岸に打ち寄せられたままだと、腐敗して悪臭を発生させるからです。悪臭のする湖岸には人は集まりません。こうやって浜を綺麗にすることで、散歩をする人が増え、泳ぐ人も増え、琵琶湖と人との素敵な関係がたくさん生まれることになるのです。この作業のあとは、これも「山田方式」なのですが、昨日、山田さんが集めて乾燥させたものを、大津市のゴミ回(袋に、プラ板を使って詰めていきました。プラ板を入れて袋を自立できるように膨らませるのです。その中に、乾燥させた水草の砂を落としながら詰めていきます。最後は、大津市が回収してくれることになっているので、決められた場所まキャタピラの運搬車を使って運びました。

◾️湖岸に打ち寄せられる水草。その中に、ごくわずか、若干のプラスチックゴミが混じっていますが、以前と比較して相当に少なくなったそうです(もちろん、小さなマイクロプラスチックはわかりませんが…)。どうしてなんだろうと、首を傾げておられました。「マナーが向上したとしか、考えられないね〜」とのことでした。そうだったらいいんですけどね。それから、しばらく前は、ブラックバスの稚魚が相当打ち上げられていたようです。今朝はそれほどでもありませんでした(駆除される外来魚の稚魚ではありますが、湖内で何が起きているのか心配になります)。

◾️山田さんは、夏場は毎日、この作業をされているので、ちょっとした変化にもお気づきになります。大切なことだなあと思います。毎日、綺麗にしていると、水泳に来たお客さんたちのゴミも減ります。汚れていると、「ちょっとぐらい捨てても構わないのでは…」と悪魔が囁いてくるわけですが、朝から綺麗にしておくと、そのようなゴミも捨てられることがないようです。

◾️さて、回収した水草ですが、現時点では焼却処分されます。それを何とか、地域社会の中で有効利用できないのか…というのが、市民団体「水宝山」の問題意識の一つになります。私たちは、この地域社会での有効利用を「小さな循環」と呼んでいます。この真野浜を中心にそのようような有効利用の社会的な仕組みを作って動かしていくことが、当座の私たちの活動の目標になります(もう一つの問題意識は「大きな循環」をどう作っていくのか…ということなのですが、これについては、また別途説明させていただこうかなと思います)。しかし、早起きして、気持ちのよう空気の中で、浜の水草を取り除く(掃除)作業をしていると大変気持ちが良いですね。山田さんが「楽しみながらやっていますか」という気持ちがよくわかります。加えて、山田さんから「今日はありがとうございました」とお礼を言っていただけると、なお気持ちが良くなります。お近くにお住いの皆様、いっしょに早朝ボランティアをやりませんか。以下は、山田さんが撮った映像です。コマを落として編集してあります。私も写っています。

『滋賀の農業水利変遷史』

■今週の火曜日、授業が終わったあと、滋賀県庁農政水産部農政課を訪問して、農政課の方達と一緒に取り組んでいる事業に関して、諸々の打ち合わせを行いました。その際、この報告書をいただきました。素晴らしいですね。 龍谷大学農学部の野田公夫先生が中心となってまとめられたものです。インターネットでもご覧いただけます。

■以下は、その目次です。

1滋賀の水利変遷 概要

01社会的背景と水利の変遷

技術の向上と水利

むらの成り立ちと水利

水利の近代化と開発

環境保全と自然との共生02特徴的な滋賀の農業水利

琵琶湖の水位変動と湖辺のかんがい

古来より開発が進んだ河川農業水利

補給水として開発が進められた地下水

Part1 安定した水利のもと古来より発達した農村のむら社会

Part2 安定した水利のもと古来より発達した農村のむら社会

Part1 伝統を誇る持続可能な稲作文化

Part2 伝統を誇る持続可能な稲作文化2 地域毎の水利の変遷

01湖南地域

湖南の水利マップ

祇王井の伝説

Part1 野洲川流域の水利施設

Part2 野洲川流域の水利施設

杣川流域のため池

棚田地域の水利と保全02湖東地域

湖東の水利マップ

湖辺の水郷における半農半漁の生活と田舟の伝承

Part1 古来から続く井堰と現在の新しい形態…愛知川流域

Part2 古来から続く井堰と現在の新しい形態…愛知川流域

大中の湖の干拓と開拓

日野川流域の大規模なポンプによる揚水かんがい

ほ場整備とむらの景観の一大変化…宇曽川流域

地域水利への誇り…犬上川流域03湖北地域

湖北の水利マップ

高時川流域の水利

姉川流域の水利

西野水道の大工事

湖北の農事文化04湖西地域

湖西の水利マップ

安曇川流域の水利施設

鴨川流域の水利事業

いまでも残る条里地割

淡海湖築造の苦労あとがき

いよいよ「地域デビュー」

▪️5月25日(金)は、「大津エンパワねっと」の第5回目の授業でした。今日は、瀬田東学区を担当するチームと中央地区(中央学区を中心とした中心市街地)を担当するチームとで、それぞれの活動に取り組みました。

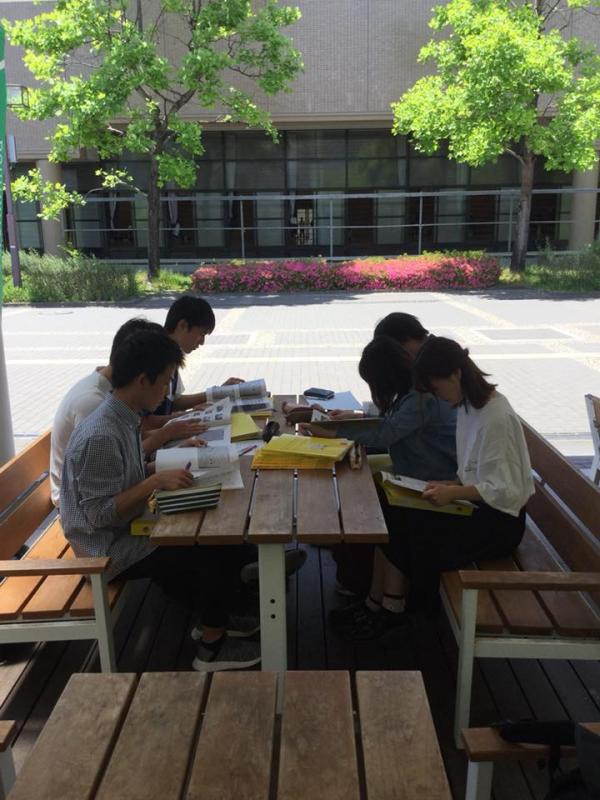

▪️中央地区担当チームの方は、以前の投稿にも書きましたが、地域の皆さんが学生たちと一緒に取り組みたいテーマを事前に調整されていたこともあり、高齢者の問題と子どもの問題に、地域の皆さんと一緒に取り組んでいくことになります。この日の晩は、子どもの問題に取り組むチーム(「しんごうブラザーズ」)が、中央学区で開催される「団体連絡協議会」の会議(総会と役員会)に参加し、議論を傍聴させていただきました。いよいよ地域で活動を始めることになります。「大津エンパワねっと」では、伝統的にこのことを「地域デビュー」といってきました。ということで、この日の授業で取り組んだのは、「大津エンパワねっと」の報告書に掲載されている先輩たちの活動の中身を読み込むことです。担当教員である私の方からは、先輩たちが課題を発見して具体的な活動に取り組むまでのプロセスについて解説しました。いずれも、私が指導した学生チームです。地域活動に取り組むための「コツ」のようなものですね。11期生の「大津エンパワねっと」の今後の取り組みにご期待ください!! 写真は、中央地区担当チームです。屋外のベンチとテーブルを使って野外授業です。気持ちの良い季節になりました。

▪️さて、「しんごうブラザーズ」の男子学生3人が、地元の皆さんの会議(「団体連絡協議会」の総会と役員会)に出席したときのことも。地域の皆さんのシビアな議論を傍聴しつつ、人口減少社会の中での地域自治の難しさを、改めリアルに理解しました。また、学生たちも少し自己紹介程度の発言の機会があったのですが、なかなかしっかりしていて、担当教員としては安心することができました。無事に「地域デビュー」することができました。ということで、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でちょっとした慰労会。二十歳の学生は生ビール、未成年の学生はアルコール抜きの酎ハイ。学生たちは、お店のご常連にもご馳走になり、なんと無事に「利やんデビュー」も果たすことができました。ご常連のTさん、ありがとうございました。

▪️28日(月)には、「しんごうブラザーズ」のうちの1人の学生が、中央学区の「学区社会福祉協議会」の会議を傍聴させていただく予定です。

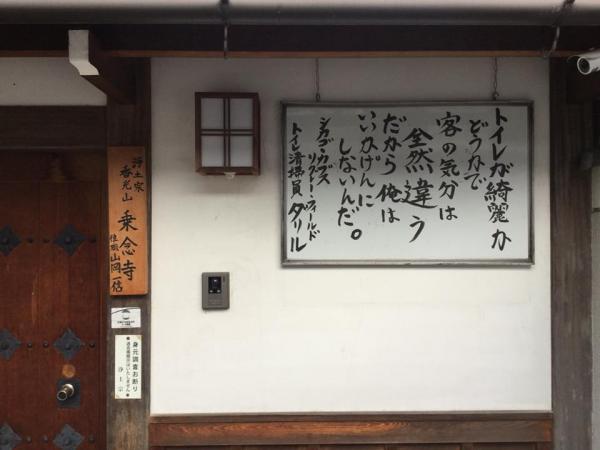

寺院の掲示板

■仏教寺院の入り口のあたりには、よく掲示板が設置されています。ときどき、その掲示板に掲示されている「言葉」をじっくり拝見しています。それぞれのお寺のご住職のお考えがよく伝わってきますし、言葉に対するセンスのようなものがキラリと光っているように思うからです。

■昨日は、龍谷大学社会学部の地域連携型教育プログラムである「大津エンバワねっと」の関連で、「大津エンパワねっとを進める会・中央」が、大津市の中央市民センターで開催されました。その帰り、浄土宗の乗念寺の前を通りかかったのですが、いつものように掲示板が気になりました。写真を撮らせていただきました。「素敵だ!!」と思いました。なんというんでしょうね。ちょっと、イケてますよね。字も個性的で素敵です。ご住職は、このトイレ清掃員のダリルさんの言葉をどこでお知りになったのでしょうね〜。

■ところで、こちらの乗念寺さん、開基は1588年(天正16年)。江戸時代以前からの歴史をもつお寺であることがわかります。知り合いの方からの情報だと、江戸時代、大津の街の中では浄土宗の本山的な存在だったそうです。ちなみに、こちらのお寺の木造聖観音立像は、重要文化財なのだそうです。

■こういうものをネットで発見しました。みなさん、気になっておられるのですね。

『こころにひびくお寺の掲示板のことば』

「2018きき酒会」(びわ湖大津プリンスホテル)

▪️先日の日曜日、滋賀の老人ホームに入所している老母の見舞いに行った後、「びわ湖大津プリンスホテル」に行くことにしました。酒の卸会社である(株)エスサーフ主催の「2018きき酒会」が開かれていたからです。この「きき酒会」は毎年開催されているようですが、私は今回が初めて参加でした。滋賀県の蔵が19、滋賀以外の近畿の蔵が17、北信越・中部・中国・四国・九州の蔵が13、あわせて49の日本酒の蔵が揃いました。それぞれの蔵にブースがあり、そこで様々な種類の酒を試飲をさせてくださるのです。素晴らしいですね。ということで、滋賀の酒から始めることにしました。まずは、「北船路米づくり研究会」でお世話になっている平井商店さんへ。平井商店さんからスタートして、気になる蔵元の酒を順番に試していきました。もちろん、すべての酒を利き酒することなどできません。小さなガラスのお猪口で「利き酒」をするのですが、数が進むと酔いが少しずつまわって調子が出てきました。

▪️調子が出てきたので、日本酒以外にも手を出してしまいました。9つのワイナリー、焼酎や泡盛はなんと37もの蔵がブースを出しておられました。日本酒でほろ酔い状態になっていましたので、少しだけを選んで味わってみました。しかし、たまたま知り合いのアサヒビールの社員の方にも出会い、半ば無理やりアサヒビールのブースにも連れて行かれました。そして、アサヒビールが国内で販売されているジンやウイスキーにも手を出してしまいました。こうなると「利き酒」のレベルを超えてしまいますね。

▪️会場では、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」のご常連の皆さん、社会学部の地域連携教育プログラム「大津エンバワねっと」でお世話になっている中央学区の皆さん、「しがNPOセンター」の職員さん、「大津ジャズフェスティバル」の実行委員だった方、いろんな方達にお会いすることができました。そうそう、龍谷大学農学部食品栄養学科で教員されているF先生にもお会いしました。日本酒の話しはもちろん、そこから滋賀の農産物、農業振興や地域連携がらみの話しもすることができました。酒は人をつなぎますね〜。