点検・評価委員会

▪️昨日は終日、近江八幡市教育委員会の点検・評価委員会でした。今年度は、7月7日と昨日28日の2回開催されました。昨日は教育委員会の19の施策のうち5つの施策に関して、担当課の方たちからご説明いただきました。また、点検・評価委員の4名の皆様や私からの質問にご回答いただきました。

▪️昨年に引き続き、委員長を務めさせていただきました。うまく司会進行できたかどうかわかりませんが、できるだけ発言しやすい雰囲気になるように努めました。点検・評価というと、なんだか「ダメ出し」するような印象をもたれるかもしれませんが、そうではありません。あらかじめ関係資料を読みこんではいるのですが、その上で、現場での関係者の皆さんの知恵や頑張りに丁寧に耳を傾け、委員からの質問と回答のやりとりのなかから、資料には書かれていない、新たな気づきや可能性を顕在化させていくことが大切になるのかなと思っています。

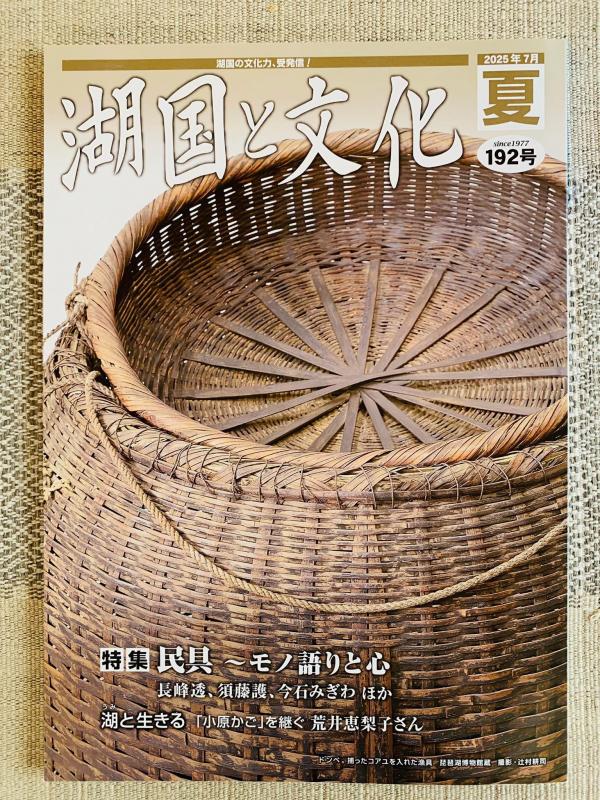

雑誌『湖国と文化』192号

▪️琵琶湖博物館の開設準備で滋賀県庁に勤務した時(1991.4〜1998.3)に知った、『湖国と文化』。創刊は1977年なんですね。わかっていませんでした…。民具に惹きつけられて、衝動買い。fb友達の辻村 耕司さんの写真多数。たぶん、いつも辻村さんの写真がいっぱいだったんだと思います。特集の冒頭には次のようなメッセージが。

日常の中で必要に応じて生まれ、使われ、育まれてきた暮らしの造形・民具。

民具は、それぞれの土地でどう生きて来たのか、文字に残らない庶民の暮らし、知恵や技、さらには世界とのつながりまで、さまざまなことを私たちに伝えてくれます。

この特集では、まず、滋賀で国や県の文化財となっているゆつの民具を通して、山・湖・里・道……湖国の多様性が育んだ多様な民具の魅力を紹介、「甲賀の前挽鋸(まえびきのこ)」「甲賀売薬」「田上の衣生活」については、そのモノ語りを少し詳しく伝えます。県内での民具を活かす取り組みや未来へ継ぐ活動も紹介します。

▪️特集にある今石みぎわさん(東京文化財研究所無形文化遺産部)が執筆された「民具を未来に活かすために」を拝読しました。この論考では、現代社会における民具がもつ価値や意味について述べておられます。今石さんは、民具の土台は「土地に根ざした暮らし」にあると強調されます。ですから、「その源泉にある人々の生きる知恵、自然へのまなざし、暮らしの息遣いといった地層にまでアプローチできなければ、本当の意味で民具を活用したことにはならない」のです。そのためには、「その民具をいつ、どこで、誰が作り、どう使ったか、何と呼んだかといった、聞き取りからしか得られない情報」、そういった「生きた情報」の収集を専門家が最も優先して行うべき仕事だと述べておられます。そして最後には、以下のような重要な指摘をされています。

これからの地域を支える資源として民具から力を引き出せるか、それとも可能性ごとむざむざ捨ててしまうのか、地方自治体には賢明な判断が求められていると言えるでしょう。

▪️今、全国の民具を収蔵する資料館等でスペースがなくなって来ていることが大きな問題になってきています。そのことを念頭にこのようなことを書かれているのではないでしょうか。それから、個人的な意見になりますが、このような民具から引き出される価値を知ることは、世界農業遺産に認定された「琵琶湖システム」のもつ価値を深く知ることにもつながるのではないかと思っています。

月1のクリニック

▪️今日は、月1回の糖尿病の診察でした。毎月血液検査をしているのですが、今月も、安心できる結果になりました。HbA1cの数値は「5.3」。ずっと、5.2か5.3、そのあたりの数値を維持しています。この月1回の診察のおかげで、食事の「コツ」もわかってきました。基本、糖質制限は継続していますが、どの程度の糖質制限にするのかを探ってきました。少しずつ、非常に微妙に糖質制限を緩めてきていますが、HbA1cの数値はほとんど変わっていません。どの程度であれば、糖質の摂取も可能なのか、感覚的にわかってきました。

▪️HbA1cの数値といわれても、この病気のことを知らないとわかりませんよね。糖尿病予備軍の人も合わせると、日本には2000万人いらっしゃるようです。糖尿病では、「治療強化が困難な際の目標」の場合は、8.0未満。でも、治療強化が困難って、どういう事情を抱えておられるのでしょう…。よくわかりません。そして「合併症予防のための目標」の場合は、7.0未満。そして「血等正常化を目指す際の目標」は、6.0未満です。

▪️医師の判断だと思いますが、薬を飲まなくても食事や運動で血糖値をコントロールできるレベルの場合は、この6.0が目標値なのかな。よくわかりません。私は、糖尿病がわかった時、すでに9を超えていました。「立派な糖尿病」でした。もう、薬と運動と食事で治療するしかないレベルでした。頑張っても、もう快癒することはありません。血糖値をきちんとコントロールできるだけです。ずっと、薬と運動と食事で血糖値をコントールしていくしかありません。くよくよしても仕方がありません。「立派な糖尿病」ということがわかった段階で、「仕方がない」と気持ちが定まりました、私は、血糖値のコントロールに超・前向きに取り組むことにした…というわけです。

▪️職場の定期健康診断の結果が手元に届くと、いろんな数値が並んでいます。ぜひ、HbA1cの数値は気をつけてください。私は、まったく理解していませんでした。できていませんでした。その結果が、今なんです。HbA1cが6.0を超えておられる皆さん。食事と運動でなんとかなるレベルであれば、ちょっと頑張って、数値を下げることを目指にしていただきたいなと思っています。

昨日のこと

▪️昨日は、朝、弁当を作り、庭に水を撒いて出勤。出勤後は、授業の準備をして、11時から前期最後の「地域再生の社会学」でした。今年度は、学生さんたちの反応も良くて、気持ちよく授業ができました。授業の冒頭、「THE RYUKOKU ENTREPRENEURSHIP PLACE」(TREP : 創業支援ブース)の並木州大朗さんが、TREPで募集する「TREP CAMP・TREP FIELD WORK」の説明をしてくださいました。これだけだと、なんのことかわかりませんよね。以下をお読みいただければと思います。写真は並木さんです。

TREP CAMP・TREP FIELD WORK 参加者募集!

▪️担当している「地域再生の社会学」では、さまざまな地域課題の解決に向けて取り組む人びとの活動の中から生まれる知恵や当事者の気づきから学ぶことにしています。本当は、教室から飛び出して、現場で関係者の皆さんから直接お話を伺えれば一番良いのですが、そのようなわけにもいきません。加えて、学生の皆さんには、学ぶだけでなく、つまり「探求」するだけでなく、自ら「参画」できるような人になってほしいなと思っています。そのような意味で、「地域再生の社会学」を履修している皆さんには、このような大学が提供する実践的なプログラムに積極的に参加してほしいと思っています。あとで並木さんに教えてもらいましたが、さっそく、2名の方達が申し込みにやってきたそうです。いいですね〜。素敵だと思います。

▪️昼休みは、teamsを使ったオンライン会議。学部を超えて学生の皆さんが履修する「環境サイエンスコース」の運営委員会。昼からは、ゼミ生との面談。「何を研究したら良いのかわからない…」そういう相談でした。こういったタイプの学生さん、多いような気がします。今日は2回目の面談だったのですが、2人でおしゃべりしていると、やっと「やってみようかな」と思えるテーマが見えてきたようです。まだ、入り口の手前あたりですが、頑張って欲しいと思います。

▪️そのあとは、社会学研究科FD報告会。短期大学の教員の方が、「留学生に対する教職員からのサポートに関して」講演をしてくださいました。この方自身も、かつて中国からの留学生-でした。以下のような内容のFDです。

社会学研究科は本年度も新入生の大きな割合を留学生が占めることとなった。留学生の置かれている状況は年々変化しており、彼らの抱える問題もまた、数年前とは様相を大きく異にしている。自ら留学生として来日し、大学教員としてのキャリアを歩み始めた研究者を招いて講演会を開催する。ここ数年における留学生をとりまく状況を概観し、彼らの研究・就職に対する支援はどうあるべきか、また外国人留学生に対する周囲の眼が大きく変化している現況にあって、彼らに対する主にメンタル面でのケアをどのように行っていくべきかについて、講演者と共に考えてみたい。

▪️FD報告会の後は、まずは教授会。今回は昇任人事の報告と投票が4件あり、かなり時間がかかりました。そして大学院の研究科委員会。こちらも、いつもと比較してそれなりに時間がかかりました。すべてが終了した後はすでに真っ暗になっていましたが、同僚2人と、大学近くの「ガチ中華」店へ。前期もなんとか終了したということで「慰労会」を持ちました。生ビールは1杯だけ(糖質があるから)、あとはハイボール(糖質がないから)を呑みながら長い一日が終っていきました。職場の諸々について話ができてよかったです。

▪️まあ、呑むことがセットでなくても良いのですが、こういったおしゃべりをすることが、職場の中でもっと必要だと思うのですよね。でも、コロナ禍の頃からオンライン会議が中心になってしまっていますし、おしゃべりの機会はぐんと減ってしまいました。「こういう状況って良くないよな」と私は思うのですが、「オンラインの方が良いよな」という人の方が多いのかもしれません。わたくし、昭和の人ですね。オンラインの会議だとディスプレイから伝わってくる情報が身体を通り抜けていくような気になります。まあ、最後は愚痴ですが。

NHK・ETV特集「田んぼ×未来」(4月26日放送)

▪️春に録画していたNHK・ETV特集「田んぼ×未来」を視聴しました。以下は、番組の概要です。

▪️春に録画していたNHK・ETV特集「田んぼ×未来」を視聴しました。以下は、番組の概要です。

日本のコメに相次ぐ異変。農家が減り、10年後には国内自給が危うくなるという予測も。そんな中、「未来」を耕そうと奮闘する2組のコメ農家を長期取材。茨城で野球場140個分に挑む大規模農家は、徹底した観察と創意工夫でコストを削減、気候温暖化の中でも安定した生産を実現する。上越の山間部に移住して新規就農した夫婦は「村があってこそ農が成り立つ」との信念で、集落と棚田を守りながら消費者とつながる道を切り拓く。

▪️参考になりました。茨城県の超・大規模耕作農家と、新潟県の中山間地域に新規就農した農家。国は大規模化を目指しているけれど、大規模農家には大規模農家の悩みがあります。単に規模を大きくすれば問題が解決するわけじゃないのです。圃場の広さは「野球場140個分」です。その広さを一度に何台もの農機具を使って、何人もの人を使って、一気に田植えをしたり稲刈りをしたりするというわけにはいかないのです。コストが高くついて経営的にはやっていけないのです。

▪️そこで早く田植えをする品種から遅く田植えをする品種までを用意し、農作業の時期をずらして営農されていました。また、徹底して稲の研究もされていました。どうすれば多くの量を収穫できるのか。たとえば、コシヒカリは成長すると稲穂も大きくなり米粒がたくさん収穫できるわけですが、同時に、倒伏のリスクも高まり、農作業に莫大な時間がかかってしまいます。肥料(追肥)をどの程度与えて、どの高さまで成長させるのか、成長と収穫の兼ね合いが難しいようです。というわけで、品種ごとの適切な営農規模と、徹底した研究と工夫が必要になります。番組では、現場の中から自分たちならではの適切な営農のあり方を探っておられました。

▪️また、集落で離農していく農家が増える中で、登場された農家は若くして後継者になることを宣言されました。そのことが結果として、集落の協力を得て土地改良事業に取り組むことを可能にしました。それがなければ、このような土地改良はできていなかったといいます。個人の利害から土地改良事業を行いたいというのではなく、集落全体の将来を背負う覚悟を持った若者が登場したからできたのでしょう。このあたり、社会学を通して農村地域の研究をしている者には興味深かったです。

▪️一方で、中山間地域に新規就農した農家は、先輩農家と力をあわせて、この地域で生き残っていくための、集落を守るための知恵を絞って実践しておられました。新規就農した農家は、自治会の会長にも就任されました。新たなリーダーですね。ただ、ここで暮らしていこうという立場からすると、今の農政は「農業を諦めさせるための政策(補助金)」のように見えると言います。そういうふうに感じざるを得ないような政策がたくさんあるといいます。番組では「消費者による農業へ理解と持続への道筋づくりへの参画か求められる」と最後を締めくくっていました。確かにそう思います。米価が高騰した時だからこそ、この機会に、消費者はもっと「自分事」として、米づくりの農家の現場の問題を考えられるようにならないとと思います。

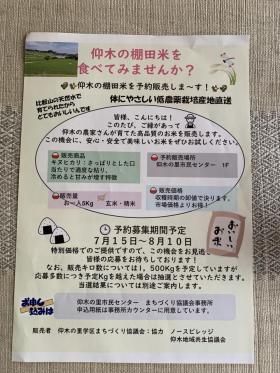

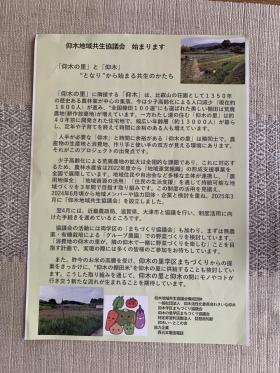

▪️ということで、理事をしている「仰木地域共生協議会」では、消費者と農家が連携する新しい事業に取り組みます。写真を貼り付けておきます。ただ自分自身は持病のために、普段、白米は食べられないのですが…。ロウカット玄米を少しだけ食べているだけなのです…。食糧、農業、農村の現実に関して、うちの大学の学生さんたちはどれほど学んでおられるのでしょうね。ふと気になりました。農学部はあるけれど。実際のところどうなんだろう…。

「結連橋」の階段

▪️深草キャンパスは、道路を挟んで北エリアと南エリアにわかれています。その2つのエリアをつないでいるのが「結連橋」という陸橋です。この橋、とてもありがたいのですが、困ったことがありました。それは視覚的に階段が見にくいということでした。降りる時に、注意しないととてもこわかったのです。なんだか、ツルッとした滑り台のように見えてしまうのです。最初は、自分が前期高齢者となり視覚の能力が落ちているせいかなと思っていましたが、若い学生さんでも同じように感じる方がおられることを知りました。

▪️深草キャンパスは、道路を挟んで北エリアと南エリアにわかれています。その2つのエリアをつないでいるのが「結連橋」という陸橋です。この橋、とてもありがたいのですが、困ったことがありました。それは視覚的に階段が見にくいということでした。降りる時に、注意しないととてもこわかったのです。なんだか、ツルッとした滑り台のように見えてしまうのです。最初は、自分が前期高齢者となり視覚の能力が落ちているせいかなと思っていましたが、若い学生さんでも同じように感じる方がおられることを知りました。

▪️ということで、施設を管理する部署に連絡とお願いをしたところ、写真のように追加の工事をしてくださいました。ありがとうございました。黄色というのが、視覚的にはわかりやすいですね。この色であれば、降りる時に不安はありません。助かりました。視覚障害者誘導用ブロック、通称点字ブロックも黄色い色ですよね。視覚障害者の皆さんの安全な移動を助けるために設置されているわけですが、黄色い色は、弱視の方が視覚的に認識しやすい色として選ばれているそうです。

▪️知り合いの方からは、こんなご意見をいただきました。「写真で見る限り、屋外階段としては急すぎるような気がします。急な上に幅が広いから頼るものがなく、真ん中降りる時は怖いですね。中央にも手摺が必要ではないでしょうか」。私にはこの階段が急すぎるかどうか、よくわかりません。でも、確かに、真ん中を降りるときのために中央にも手摺があると、より安全になりますね。できれば、研究室の入っている「聞思館」のほうの階段も、この黄色の設えを施していただきたいと思います。「聞思館」の2階から地下鉄「くいな橋」方面に設置されている階段です。「結連橋」と同じ材質でできた階段です。

修士課程の中間発表会

▪️今日は、社会学研究科の修士論文中間発表会でした。社会学専攻、ジャーナリズム専攻、社会福祉学専攻にわかれて中間発表会を開催しました。私は、ジャーナリズム専攻の知り合いの院生さんの発表だけ聞いて、そのあとは社会学専攻の発表を聞かせていただきました。

▪️うちの大学院だけではないのですが、多くは中国からの留学生です。また、特定の分野の研究をしたいというよりも、修士号の学位を取得したいという感じの人が多く、まあ日本の学部生と似たような感じかなと思います。背景には、現代中国の現実があります。中国では、今や大学を卒業しても就職できません。大変な就職難なのです。若者にとって、大変生きづらい社会になっています。

▪️そのようなこともあってか、社会学専攻の院生の皆さんの中間報告は、現代中国社会の若者の生きづらさを背景にしたものが多いように感じました。今日、初めて知りましたが、現代の中国社会では「専業子供」という概念が登場しているのですね。それから「断親」。ここでは説明しませんが、ぜひネットの情報を検索してみてください。急激に圧縮した形で、つまり短期間で近代化したことが大きく影響しているのです。

▪️中間発表会の後は、キャンパス内にあるスターバックスのコーヒーで交流会を開催し、そのあとはキャンパスの近くにある四川料理店で開催しました。社会学部教務課の近藤 裕彦さんが中間発表会、交流会、懇親会の全ての準備を丁寧にしてくださいました。その結果、いずれもとても盛り上がりました。近藤さん、ありがとうございました。さすがKGボーイ。“Mastery for Service”ですね。

▪️写真は、中国の淡水魚を使った四川風の料理です。龍大の近くには、こういった「ガチ中華」(日本風になっていない、大陸の現地の中華料理)嬉しいです。まあ、確かに辛いのですが。美味しいです。

川中大輔さんの来室。

▪️夕方、研究室で仕事をしていると来客が。川中大輔さんでした。今年の春から関西学院大学人間福祉学部に異動されましたが、龍大の社会学部に残したゼミの指導に通ってくださっています。今日は、お仲間と新たに出版された『民主的社会をつくるシティズンシップ教育』(ナカニシヤ出版)をご持参くださいました。ありがとうございました。帯には、こう書いてあります。

シティズンシップ教育の見取り図

民主主義のさまざまにな課題が指摘されるなかで、いかにしてその担い手たる市民を育んでいけばいいのか。多様な展開をみせるシティズンシップ教育の「今」。

▪️もうじき、参議院議員選挙ですが、ここ数年、実施された様々な選挙に関連して、いろんな出来事が起きて不安な気持ちになりますが、このような時代にぴったりの書籍なのかもしれません。

▪️川中さんとは、親子に近いほど年齢が違いますが、とても仲良くしていただいています。研究室で小一時間ほど、諸々のことで雑談しました。楽しかったです。今度は、「龍谷大学新月会」でお会いすることになりますかね。この新月会は、龍谷大学に勤務する関西学院大学出身の教職員の親睦会です。川中さんは、大学を移られましたが、今も「新月会」のメンバーです。