「のと鉄道」、2月15日より、七尾-能登中島間運行再開(能登中島-穴水間はバス代行)

▪️上の動画は、「石川テレビ公式チャンネル」の動画です。本日、15日より一部区間になりますが、七尾-能登中島間運行が再開されました。地元の皆さんは心待ちにされていたと思います。よかったです。こちらは、「のと鉄道」の公式サイトのお知らせです。「2月15日より、七尾-能登中島間運行再開(能登中島-穴水間はバス代行)」。

▪️2月12日の投稿「発見された資料」で、学生時代に能登半島に行った時に関連する資料を紹介しました。今から45年前、学生オーケストラの演奏旅行に関連する資料です。あの時は、金沢から鉄道で七尾を経由して輪島まで列車に楽器を積み込んで移動することができました。七尾線です。まだ、国鉄の時代で、民営化される前でした。その後、特定地方交通線に指定された国鉄能登線を継承し、「のと鉄道」は1988年3月に開業した第三セクターとして開業しました。私たちが学生時代に乗った穴水と輪島の間は、客数減少のため2001年に廃止になりました。また、穴水から珠洲に向かう能登線は、2005年に廃止になりました。

▪️そのあたりのこと、「のと鉄道」の開業、JR西日本との関係等についてお知りになりたい方は、こちらの記事をお読みになると良いかと思います。「のと鉄道の復旧協議はどうなる?JR西日本との複雑な台所事情」。「鉄道関連の協議会ウォッチャーとして、赤字ローカル線の事業者と自治体との協議進捗をまとめたメディア『鉄道協議会日誌」を運営』されているライターさんのサイトです。鉄道に関心のない方は、少しわかりにくいかもしれませんが、丁寧に説明されていると思いました。

▪️今回、運行を再開したことは素晴らしいことだと思いますが、今後、「のと鉄道」の経営がどのように展開していくのかが気になります。個人的に、ローカル鉄道を応援しているので、地域の大切なインフラとして維持されて欲しいです

卒論指導と滑り止めの砂

▪️昨日、今日と、卒論の指導のために大学に来ています。私から何度も指導を受けて完成度の高い原稿を書いている人と、あまり指導を受けずツッコミどころ満載の原稿を書いている人と、まあいろいろなわけです。ゼミの際にも、先輩の優秀卒業論文をもとに、執筆の仕方、執筆要綱に関して何度も指導してきたはずなのですが、それをきちんと理解できていない人がいます。まあ、毎年のことではありますが。

▪️昨日、今日と、卒論の指導のために大学に来ています。私から何度も指導を受けて完成度の高い原稿を書いている人と、あまり指導を受けずツッコミどころ満載の原稿を書いている人と、まあいろいろなわけです。ゼミの際にも、先輩の優秀卒業論文をもとに、執筆の仕方、執筆要綱に関して何度も指導してきたはずなのですが、それをきちんと理解できていない人がいます。まあ、毎年のことではありますが。

▪️これも毎年のことですが、残り時間がわずかになってきた段階で原稿をチェックしてほしいと言われても、困ってしまうわけです。12月に草稿を提出する約束になっていたはずです。その段階であれば、細かな修正の指示や掘り下げた指摘をすることもできるわけですが、追い詰められて「困ったのでせんせーなんとかしてください」と言われても、私は学生の皆さんの下請けてはないので、なんともなりません。簡単な指導はできますが、じっくり考えて修正をしてもらうことは時間的にも不可能になります。時間をかけて調査をする。調査の結果について指導教員である私に対して丁寧に報告し、アドバイスを受ける。そのアドバイスをもとに、再調査や補足調査を厭わずに行う。卒論の構成についても指導教員と何度も相談を行う。草稿のチェックを指導教員に複数回にわたって確認してもらう。そのようなプロセスを経た卒論は、結果としてレベルが高いものになります。

▪️ちょっと愚痴ってしまいました。私が定年退職まで卒論の指導ができるのは、今の4回生と、今年度入学してこられた1回生の学年の皆さんになります。2024年度(来年度)は、特別研究員になり1年間研究に専念させていただきます。そのため、2024年はゼミを担当することがありません。2025年度に新たなゼミ生を受け持ち、2026年度に卒論指導を行うことになります。そして2026年度末で退職いたします。

▪️ここまで書いた卒論指導の話とは何の関係もありませんが。JR瀬田駅に、このようなポスターが掲示してありました。大学受験を目指すみなさんのために、「すべり止めの砂」をJRさんが提供されているようです。お守りのようなものでしょうか。同様の砂の提供を京阪電鉄さんがされていたことは知っていましたが、今や全国あちこちの鉄道会社が同様のサービスをされているようですね。「すべり止めの砂」って、電車が上り勾配等で車輪が空回りしないように、レールと車輪の間に摩擦になる砂を撒くのですが、その時に使う砂のようです。受験生の皆さん、頑張ってください。で、ゼミ生のみなさんも頑張ってください。最後の最後まで推敲に推敲を重ね、良い卒業論文にして提出してくださしい。

叡電と「全国登山鉄道‰(パーミル)会」

▪️原尻淳一さんが開催されている「知図展」を拝見するために、ひさしぶりに「叡山電鉄」に乗りました。出町柳駅から茶山京都芸術大学駅までの、たった二駅ですけど。で、「そうか」と改めて思ったのは、「叡電」が「全国登山鉄道‰(パーミル)会」だったこと。ヘッドマークで気がつきました。関西だと、神戸電鉄、南海、そして叡電ですか。叡電は、二軒茶屋駅から鞍馬駅までの4.7キロメートルの間の最急勾配が50 ‰とのこと。調べてみると、ヘッドマークを各社で掲出というニュースが出ていますね。

▪️ところで、‰会は、社員さん同士も交流されているんですかね。‰会のカレンダーがあったら購入するんですけどね(卓上カレンダー希望)。どうでも良いこと書いてすみません。

ひさしぶりの奈良

▪️昨日は、義父の葬儀が奈良で行われました。葬儀の後、私は龍谷大学吹奏楽部の用務があり、近鉄で京都に向かいました。京都向かうには、大和西大寺駅で京都線に乗り換える必要がありました。大和西大寺駅は、以前、奈良に暮らしていたときは、通勤時に必ず利用していた駅です。私が奈良に暮らしていた時より今は改装されてなんだか以前よりも素敵な駅になっています。少し駅の構内を見学してみました。

▪️大和西大寺駅は、奈良線と京都線・橿原線が平面交差する駅なんです。大阪、京都、橿原、奈良の4方面が交わる近鉄有数のジャンクションとして有名です。トップの写真は、大和西大寺駅のホームから奈良方面を撮ったものです。線路の複雑さから、「4方面が交わる近鉄有数のジャンクション」という子どかよく理解できると思います。この駅には、有名な特急「しまかぜ」をはじめとして、様々な「かっこいい」特急が停車します。下段の左は「しまかぜ」です。右は、「ならしかトレイン」です。この記事をを読むと、電車の中が鹿でいっぱいであることがわかります。吹奏楽部の用事がなければ乗ってみたかったです。最下段は、駅構内のテラスから大阪方面を眺められるようになっています。ガラス越しなので、少しブルーっぽい色が付いています。

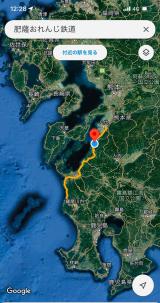

肥薩おれんじ鉄道

▪️龍谷大学吹奏楽部の演奏旅行の後半に同行し、ご支援くださった校友会鹿児島支部の皆さんに御礼を申し上げるために鹿児島に出張しました。充実した2日間でした。

▪️今日は、新幹線で関西にそのまま帰るのはつまらないので、鹿児島本線で川内まで行き、川内からは「肥薩おれんじ鉄道」に乗って終点の八代までローカル鉄道の旅を楽しみました。東シナ海、八代海(不知火海)の景色、良かったです〜。

▪️川内で「肥薩おれんじ鉄道」の乗り場がすぐにはわからず、オレンジ色のポロシャツを着た女性の駅員さんが「待って〜!」と電車に向かって叫んでくれてぎりぎりなんとか乗車することができました。ありがとうございました。終点の八代駅でも、年齢を聞かれて「何歳ですか?」「65歳です」「何年生まれ?」「昭和33年生まれです」とのやりとりの後、「だったら1400円ね」と。1日フリー切符は65歳以上は半額の1400円なんです。その金額で良いとのことでした。八代からは新幹線の新八代まで1駅。乗り換え時間が短いので、高齢者の方の移動が大変なんですが、やはり「肥薩おれんじ鉄道」の職員さんがJRの運転士さんに「もう一組おられますよ」と声をかけてちょっと発車を待ってあげたり、忘れ物(赤ちゃんの小さな靴)を届けにきてくれたりと、なんだかいいな〜と思いました。ローカル鉄道だからできることなのかな。

▪️そうそう、JR九州の電車もなかなか良かったです。デザインや色使いが素敵だなと思いました。ただ、新八代駅周辺には周りになーんにもなくて、駅構内の売店でサンドイッチと飲み物を買って待合室で昼食を摂りながら1時間半待ちでした。ところで「肥薩おれんじ鉄道」のマーク、オレンジの葉っぱの緑の部分、これは路線図なんですね。写真を撮ってからわかりました。

鹿児島の路面電車

▪️昨日から龍谷大学吹奏楽部の演奏旅行後半に同行するために鹿児島にきています。ところで、昨日、新幹線を降りて鹿児島中央駅から外に出て街を眺めた時にまず目に入ってきたもの、それがこの「ぼんたんあめあ」の大きな広告でした。このお菓子の会社=セイカ食品株式会社は、鹿児島に本社があります。個人的にはとても懐かしいです。少年の頃、遠足の時によく持って行ってました。少年時代は九州にいましたから、思い出深いお菓子です。

▪️「ボンタンアメ」の次に目に飛び込んできたのは、路面電車でした。路面電車のある街って素敵でよすね。少し前のことになりますが、保護者懇談会で岡山と広島に出張しました。この両市とも路面電車が走っていました。道が広いことと路面電車は関係しているのでしょうか。また、道が広いことと戦災とは、なんらかの関係があるのでしょうか。

▪️ところで、鹿児島中央駅の停車駅に行って路線図を眺めてみました。ありました、ありました「脇田」という停車駅が。ただし、「わきた」ではなくて「わきだ」と読むようです。ちなみに私と同じ苗字の脇田って方、鹿児島には多いのですが、こちらも「わきだ」とお読みするのかもしれませんね。ちなみに、私の脇田の脇の字は、戸籍上は月に刀が3つです。

▪️この路面電車、少し変わった形をしています。3両編成のようですが、両橋の運転席のある部分はとても短いです。Facebookにどうしてこのような形をしているのかなと投稿したところ、鉄道関連の企業にお勤めのBさんがきちんと解説してくださいました。珍しい電車を拝見できて、65歳のおじいさんですが、喜んでいます。

低床部分を少しでも多くとるために、台車を運転席直下に置いたものです。台車間隔が大きくなるとカーブやポイントが曲がれなくなるため、客室(低床)部分をフローティング車体として関節構造になっています。意欲的な車両ですが、構造が特殊すぎデッドスペースも大きいため鹿児島市電だけの採用となりました。

中間車体は両端を台車付き運転席部分に引っ掛けてぶら下がっている形ですね。

夏休みの自由研究(その2)

▪️夏休みの自由研究(その2)です。翌日、宿泊したホテルが「えちぜん鉄道」福井駅の真横にあったものですから、駅に入場券で入り、恐竜列車を拝見してきました。残念ながら、この列車は予約して乗ることができません。この後の、歴史の自由研究(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館の観覧と一乗谷朝倉氏遺跡の見学)もやらねばならず、仕方なく見学のみです。親子連れが興奮されていました。私、前期高齢者ですが、小さな皆さんが羨ましかったな〜。

▪️こちらの電車、静岡鉄道から譲渡された車両なのだです。鉄道関連の企業にお勤めの知人からご教示いただきました。もともとは通勤電車なのですが、そうは見えませんよね。その知人も「かなり思い切って改造していますね」と言っておられました。できれば、次回は、孫たちと一緒にこの電車に乗ることができればなあと思っています。

「阪急モダン図鑑」(逸翁美術館・大阪府池田市)

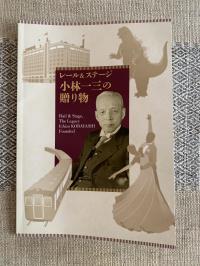

■先週の土曜日、1回生の「社会学入門演習」の現地実習を終えた後、京都に直行しました。私はfacebookで鉄道愛好家の方達のグループに入れていただいていますが、そのグループの重鎮ともいうべきBさんがお住まいの神奈川県から関西にお越しになり、「夕食を一緒に取りませんか」とのお誘いを受けていたからです。Bさんはこの日、大阪の池田市にある逸翁美術館で開催されていた展覧会「阪急モダン図鑑」を観覧してこられたのでした。お話を伺うと大変興味深そうな展覧会でした。しかも、その翌日が最終日というとで、阪急の創始者である小林一三さんのこと、そして阪急電車のことを勉強しに、池田(大阪府池田市)まで行くことにしました。テニスの松岡修造さんの曽祖父が小林一三さんなんですね。知りませんでした。

■館内には、阪急、宝塚歌劇、遊園地や行楽地、そして阪急沿線の住宅開発に関する多数の貴重グラフィックが展示されていました。阪急を中心とした関西の近代化を概観するときに、いずれも貴重なものです。もちろん、それらは撮影厳禁。唯一、撮影が許されていたのは模型でした。左は、阪急西宮北口の線路の模型です。大変マニアックな模型です。私がまだ学生で、母校である関西学院大学に通学していた頃は、今津線と神戸線とは直行していました。「ダイヤモンドクロス」です。懐かしいですね。右は、阪急三宮です。阪神淡路大震災でこの建物は壊れてしまいました。もう現存していません。ビルに開いたアーチ型の出入り口から電車が出入りしていた頃のことを記憶しています。

■この展覧会の図録は発売されていませんでしたが、このようなリーフレットが売られていました。『レール&ステージ 小林一蔵の贈り物』。最初のページにはこう書かれていました。

線路(レール)でつなぐ家と街

電車で出かける百貨店・劇場・映画館…

より良い暮らし、新たな楽しみが広がる舞台(ステージ)へ

私たちの生活には

小林一蔵の贈り物があふれている

■リーフレットでは、小林一三の年代別(年代別 1872-1910、1910-1930、1930-1945、1945-1957)と事業別(阪急電鉄、宝塚歌劇、阪急百貨店、東宝)に整理され大変わかりやすい構成になっていました。私の出身大学・関西学院大学も、小林一三と深い関係にあります。学校法人関西学院による「関西学院事典」では、次のように説明されています。

1918年の大学令発布後、大学設置を目指した関西学院は財政的理由からそれを果たすことができなかったが、高等商業学部教授菊池七郎が実業家河鰭節の助言を受け、関西学院は神戸の都市化によって教育環境が悪化した原田の森を離れ、上ケ原に移転することとなった。

その際、原田の森キャンパスの売却と上ケ原校地の購入に貢献したのが小林であった。

1928年、土地売買契約が結ばれた。

その条件は、原田の森キャンパス(2万6,700坪)・建物の譲渡金320万円、上ケ原校地(7万坪)購入費55万円であった。

その貢献を讃えるため29年の創立40周年記念式典において、関西学院は小林に英文・和文の感謝状とカナダの著名な画家J.W.L.フォスターが描く肖像画(阪急学園池田文庫所蔵)を送った。

阪急沿線への学校誘致は関西学院だけでなく、1933年には神戸女学院が誘致された。

■この日は、逸翁美術館のあと、小林一三記念館を訪れましたが、建物な入ったところに、この解説にある肖像画が飾られていました。ところで、小林一三が作り上げてきたビジネスモデルは、日本の社会に大きな影響を与えてきたと思うのですが、人口減少、都心回帰…といった現在の社会の大きなトレンドの中で、もし小林一三が生きていたら、どういうことを考えるでしょうね。ふと、そのようなことを思いました。