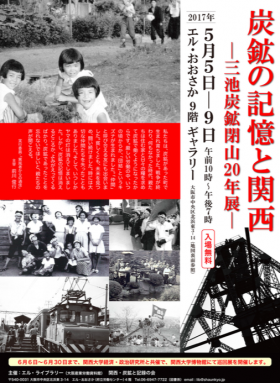

炭鉱の記憶と関西 三池炭鉱閉山20年展

■一昨日の晩、社会学部の懇親会「おうみ会」が開催されました。場所は、瀬田の唐橋のそばにある「料亭 あみ定」です。その際ですが、同僚の教員からこのチラシが配布されました。「エル・ライブラリー」(大阪産業労働資料館)で開催される展覧会「炭鉱の記憶と関西 三池炭鉱閉山20年展」のチラシです。

■一昨日の晩、社会学部の懇親会「おうみ会」が開催されました。場所は、瀬田の唐橋のそばにある「料亭 あみ定」です。その際ですが、同僚の教員からこのチラシが配布されました。「エル・ライブラリー」(大阪産業労働資料館)で開催される展覧会「炭鉱の記憶と関西 三池炭鉱閉山20年展」のチラシです。

炭鉱の記憶と関西 三池炭鉱閉山20年展

■私は、1964年の4月から1970年の3月まで、福岡県の小倉と博多に暮らしていました。小倉に住んでいるときは、自宅の近くに、港と炭鉱とをつなぐ引き込み線があり、すでに廃線になっていたことからそこをよく近道に使っていました。雑草が生えた廃線跡を、時々歩いていたのです。子ども心に、「この線路のずっと向こうにボタ山があるんだな」と思っていました。ボタ山とは、石炭の採掘で発生する捨石(ボタ)が小山のように積まれた集積場のことです。もっとも、私が小倉に暮らしていたその時期、すでにエネルギーの王座を石油に譲譲り渡していました。

■展覧会の話しから横道に逸れますが…。当時、私は、親からバイオリン教室に通わされていました。「篠崎バイオリン教室」です。詳しいことは、リンク先のエントリーをご覧いただきたいと思います。現在、NHK交響楽団のコンサートマスターをしている篠崎史紀さんのお父様・篠崎永育先生が主催されている教室でした。教室は先生のご自宅で、現在の小倉北区の足立と呼ばれる地域にありました。私は、先生のご自宅から子どもの徒歩であれば20分ほどのところにある団地に暮らしていました。日本公団住宅が建設した城野団地です。親から通わされていたわけですから、バイオリンが好きではありませんでした。練習不足で、よく先生に叱られていました。結構、辛かった思い出です。先生に叱られて、夕日を浴びながら、配線になった線路をトボトボと自宅である団地まで歩いていて帰るわけですね。そのことを、よく覚えています。

■さてさて、そのよな少年の時の記憶とこの展覧会は、なんの関係もありませんが、何か気になるのですね。来年度は、国内長期研究員。研究部の会議もありませんので、ぜひこの展覧会に行ってみようと思います。

中津川の「栗きんとん」と「平田国学」

■この前の土曜日と日曜日、ひとつ前のエントリーでも報告しましたように、岐阜県の中津川市に出張してきました。帰りに、中津川市の蛭川の老舗の和菓子屋、創業百有余年の「菓舗ひとつばたご」さんで、職場の皆さんからリクエストのあった「栗きんとん」を購入しました。職場の皆さんへのお土産だったのですが、どういうわけか私にもひとつお裾分けしていただきました。いつも思うことですが、中津川の「栗きんとん」は上品な味わいです。お店の中は、ひな祭りの飾りつけがされていましたが、その後ろには書が飾ってありました。「栗は栗の味で」。地元の書家の作品とのことでしたが、中津川の「栗きんとん」にぴったりの書ですね。

■ところで、中津川は「栗きんとん」の発祥の地なのだそうです。中津川の中心市街地からは、立派な山が見えます。2,91メートル恵那山です。この恵那山の山裾に栗がたくさん収穫されてきたようで、その栗を使った和菓子でとても有名です。「栗きんとん」もそのような和菓子の代表です。中津川は、中山道の46番目の宿場町です。京の都と江戸との間を多くの人びとが行き来しました。そのような人の行き来のなかで、京や江戸の様々文化が中津川にも届けられました。そのような文化を受け止めたのが、この土地の豪商たちです。そのような文化のひとつとして、豪商たちは「茶の湯」を楽しみました。中津川の和菓子文化はそのような「茶の湯」とともに発展してきたと聞いています。

■もちろん中山道が中津川にもたらしたものは「茶の湯」だけではありません。幕末期の中津川の豪商たちは、こぞって平田国学に入門し、来るべ理想の社会を実現するために、当時の政治状況を把握するための情報ネットワークを築き上げたというのです(理想は実現しませんでしたが…)。中山道とともに情報が行き交ったのです。日本の幕末期を考えるうえで、中津川はとても重要な地域だったのです。そのことを島崎藤村は『夜明け前』で描写しています。また、最近みつけた本ですが、『歴史のなかの「夜明け前」 平田国学の幕末維新』(著・宮地正人、吉川弘文堂)でも解説されているようなので、実際に読んでみようと思っています。地域づくり・まちづくりのお手伝いをするために、中津川に通ってきましたが、すぐに関西に戻らねばならず、じっくりこの地域のことを勉強してきませんでした。今更なんですが、今からでも・・・とも思っています。そのうえで、こんどは「仕事」ではなく、個人の「楽しみ」として中津川の歴史探訪をしてみたいなあと思っています。

■もちろん中山道が中津川にもたらしたものは「茶の湯」だけではありません。幕末期の中津川の豪商たちは、こぞって平田国学に入門し、来るべ理想の社会を実現するために、当時の政治状況を把握するための情報ネットワークを築き上げたというのです(理想は実現しませんでしたが…)。中山道とともに情報が行き交ったのです。日本の幕末期を考えるうえで、中津川はとても重要な地域だったのです。そのことを島崎藤村は『夜明け前』で描写しています。また、最近みつけた本ですが、『歴史のなかの「夜明け前」 平田国学の幕末維新』(著・宮地正人、吉川弘文堂)でも解説されているようなので、実際に読んでみようと思っています。地域づくり・まちづくりのお手伝いをするために、中津川に通ってきましたが、すぐに関西に戻らねばならず、じっくりこの地域のことを勉強してきませんでした。今更なんですが、今からでも・・・とも思っています。そのうえで、こんどは「仕事」ではなく、個人の「楽しみ」として中津川の歴史探訪をしてみたいなあと思っています。

市電が走る風景

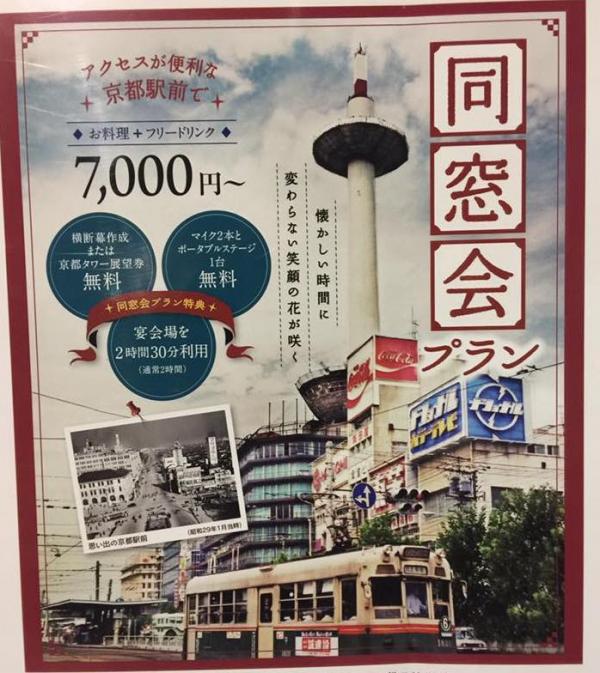

■京都駅のそばにある「京都タワーホテル」のポスターに目が止まりました。「同窓会プラン」と書いてありますから、うちのホテルで同窓会を開催しませんか…ということなのでしょう。写真は、京都タワーなのですが、何かちょっと違う…。そうです、市電が走っています。停車場も写っています。変わらないのは、京都タワーホテルの入ったビルと、その向こうに見える関西電力のビルかな。

■私は、この京都の市電に1度だけ乗った記憶があります。1978年9月30日に全廃されていますから、それ以前ですね。高校生の時です。もっとも、当時は神戸の高校に通学していましたから、この記憶は「旅人」の記憶です。ですから、このポスターを見ても心の底から懐かしいという気持ちは湧いて来ません。ただし、やはりといいますか、全体に漂う「昭和」の雰囲気には何か心が反応するような気がします。

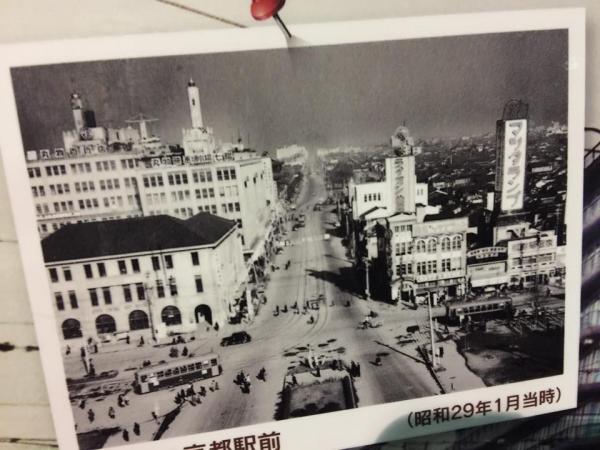

■下の画像は、ポスターの中にあった昭和29年(1954年)当時の京都駅前の写真です。北に向かう烏丸通りを撮っているんだと思います。現在の京都タワーのビルはまだありません。ここは、確か京都中央郵便局だったかな。確信はありませんが、多分そうだと思います。その後ろ、北側にあるのは「丸物」(まるぶつ)、デパートです。現在は、「ヨドバシカメラ」のビルが建っていますが、以前、ここは近鉄百貨店でした。2007年まで営業をしていたようですが、記憶がはっきりしません。このビルを壊して、新しく建て直したものが「ヨドバシカメラ」の入っているビルになります。このように京都駅前にはビルが建っていますが、写真を見る限りその向こうには高いビルがありません。車の通行量も、圧倒的に少ない…。63年前の風景です。

■都市の景観はどうあるべきなのか。難しい問題です。都市のアイデンティティといっても良いかもしれません。ある人がこういっていました。

品格のある都市の景観は、急激には変わらない。人々が自らの都市にとって「本質的」だと感じている「もの」や「こと」を維持しながら、少しずつ新陳代謝をしていく。新陳代謝していくけれども、何か持続している。そういう都市は品格がある。急激に変わるというのは、何か背後に経済が金が動いているからだ。そのような経済や金の動きを抑制しながら、少しずつ新陳代謝していくことの繰り返しの中に品格は生まれていくのだ。

■京都は景観行政としては、全国的にも注目される都市ですが、実際のところはどうだったんでしょう。

朽木古屋「六斎念仏踊り」の復活

■2009年の4月、1人の学生が私のゼミの配属になりました。脇田ゼミ6期生の坂本昂弘くんです。その坂本くんが4年生になり卒業論文の調査に取り組むことになりました。ひょっとすると、3年生の終わりかもしれません。坂本くんが提案してきた調査は、滋賀県高島市の朽木にある山村の研究でした。話しを聞いてみると、京都府の美山や福井県の名田庄に近い場所にあります。最初は、「そのような遠い場所に調査に通えるのかな…」と指導教員として若干の不安がありましたが、よく聞いてみると、お祖父様がその山村にお住まいで、お父様もその山村のお生まれ、つまり自分自身のルーツがその山村だというのです。朽木にある古屋という集落です。

■坂本くんの問題関心は、過疎化が進み、限界集落化が進む古屋で、その山村に転居してくるIターン者の方たちが果たす社会的な役割に注目するものでした。彼は、お祖父様のいらっしゃる山村に大きなバイクで通いながら調査を進めました。調査を行うたびに、研究室に来て報告してくれました。その内容は、とても興味深いものでした。良いセンスの持ち主で、とても指導のしがいがありました。私自身は、古屋に行った経験は全く無かったのですが、彼の報告を丹念に聞きながら、時々質問をしていく、そのようなやり取りというか指導の中で、坂本くんはメキメキ力をつけていきました。坂本くんの卒業論文は、「限界集落にみるIターン者の役割-滋賀県高島市朽木針畑を事例に-」として提出され、優秀論文に選ばれました。卒業後、坂本くんは滋賀県内の企業に就職しました。卒業後は、facebookを通して再びつながりが生まれ、元気に働いている様子が伝わってきました。そのうちに、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で飲もうということになっていました。

■話しは変わります。母校・関西学院大学の先輩である辻村耕司さんは、滋賀県を中心に活躍されている写真家です。県内の民俗芸能等の撮影でも、たくさんのお仕事をされています。辻村さんと出会ったのは、私が滋賀県立琵琶湖博物館に勤務されている時ですから、もう20年近くも前のことになります。辻村さんともfacebookで日常的に交流していますが、一昨年の秋のこと、朽木の古屋の「六斎念仏踊り」の映像に記録する仕事に関してfacebookでメッセージをくださいました。そして、映像記録の一部を拝見させていただくことができました。その時に、ピンときました。「六斎念仏踊り」については、坂本昂弘くんが彼の卒業論文で言及していたからです。そして、坂本くんに、「君が継承者になりなさいよ!」と言っていたからです。さっそく辻村さんに許可を頂き、その「六斎念仏踊り」の映像記録の一部を坂本くんにも見てもらいました。坂本くんからは、「色々考えさせられました。少し泣きそうになりました」との返事をもらいました。「六斎念仏踊り」の継承者の孫として、坂本くんも、いろいろ悩み考えていたのです。しかし、今の仕事でめいっぱい、なかなか「六斎念仏踊り」に取り組む余裕がないこともよく理解できました。

■再度、話しは変わります。今年の話しになります。先月のことです。ある仕事で、辻村さんとお会いしました。その際、2013年から行われなくなっていた古屋の「六斎念仏踊り」が、8月14日に復活することになったと教えていただきました。「六斎念仏踊り」の継承者である古老の皆さんと、村の外の若者とが連携することにより復活することになったというのです。主催は、「高島市文化遺産活用実行委員会」と「朽木の知恵と技発見・復活プロジェクト」です。辻村さんからは、当日、坂本くんもやってくるとお聞きしました。もちろん、見学させていただくことにしました。

■朽木の古屋に行くには、ふた通りのルートがあります。ひとつは、高島市朽木の中心地である市場から行くルート。もうひとつは、国道367号線(鯖街道)から古屋に向かうルート。大津市内に住む私は、後者のルートで古屋に向かうことにしました。道は舗装されているものの、道幅はかなり狭く、対向車が来たらどうすればよいのかと、ドキドキするようなところもありました。狭い山道を通りつつ、幾つかの集落を抜けて大津市内からは1時間20分程で古屋に到着することができました。おそらくは、いつもは静かな山村に、たくさんの方たちが集まってこられていました。

■「六斎念仏踊り」は、20時から始まりました。その様子については、上の動画をご覧ください。また、「六斎念仏踊り」の民俗学的なことについては、以下の「(財)滋賀県文化財保護協会」の「滋賀文化財教室シリーズ[223]」をご覧いただければと思います。私も、歴史的・民俗学的なことについては、これから、いろいろ勉強してみようと思っています。ここでは、ごくごく簡単に説明しておきます。「滋賀文化財教室シリーズ[223]」にも説明してありますが、もともとは、現在のようにお寺で行われるものではなく、太鼓を持った踊り手3人と、笛2人、鐘2人の合計7人で行われます。この一団で、古屋にある約20軒の家を順番に回って「六斎念仏」を踊ったのです。夜の22時頃から翌日の夜明けまで、それぞれの家の祖霊を供養するために行われていました。14日に「六斎念仏踊り」がおこなわれた玉泉寺は、曹洞宗のお寺です。伝承によれば、以前は天台宗の寺だったといいます。集落の中にある寺の宗派が変わることは、それほど珍しいことではありませんが、祖先祭祀やお盆と結びついた「六斎念仏踊り」の方が古くからの歴史を持っていると考えられているようです。もう一つ、これは自分への備忘録のつもりで書いておきますが、「滋賀文化財教室シリーズ[223]」には、次のような記述があります。

昭和49年発行の『朽木村志』の記述から、編さん当時の六斎念仏の姿を見てみましょう。

生杉と古屋の2地区で毎年8月14日に行われていた六斎念仏も、徐々に忘れられつつありましたが、昭和46年に、この2地区を含む地域一帯が県立自然公園の特別指定地域に編入されたことから、地元有志の人々によって六斎念仏の保存活動が行われるようになったといいます。

■まだ実際に『朽木村志』を読んでいませんが、すでに昭和40年代から徐々に忘れられつつあったということに注目したいと思います。古屋のある朽木は、林業が盛んな地域でした。昭和40年代というと、全国的に日本の林業が不況に陥った時代です。山での仕事がなくなり、朽木の古屋でも、多くの人びが山を降りました。その頃と、「六斎念仏踊り」の保存活動が行われるようになった時期とが重なっていることです。このあたりの事情は、また関係者の皆さんに詳しくお聞きしてみたいと思います。

■「六斎念仏踊り」の復活が無事に終わった後、私は坂本くんのお祖父様のお宅にお招きいただきました。遠くまで来てもらったからと、ご丁寧におもてなしをいただきました。もう夜が遅かったこともあり、短い時間でしたが、お祖父様、お父様、叔父様とお話しをすることができました。非常に興味深いお話しをお聞かせいただくことができました。坂本くんのお祖父様は、林業の仕事がなくなった後も、山を降りて滋賀県内で新しい仕事を見つけて、生きてこられました。再就職した後も、実に度々、古屋に戻っておられました。といいますか、古屋の家と仕事のための家との間を往復されていたと言っても良いのかもしれません。街場と山を往復しながら、家を守り、村を守ってこられたのです。遠く離れた大都会ではなく、古屋から車で1時間半ほどの場所に暮らすことができたことは、坂本くんのお祖父様、そして同じように生きてこられたお仲間の人生に取って、非常に大きな意味を持っていたのではないかと思います。

■今回は、坂本昂弘くんや坂本家の皆様、辻村さん、そして「高島市文化遺産活用実行委員会」と「朽木の知恵と技発見・復活プロジェクト」の関係者の皆様に大変お世話になりました。非常に貴重な見学をさせていただくことができました。心より感謝いたします。なお、当日の玉泉寺での撮影が、シャッター音を消してほしいという指示がありましたが、私はスマホのカメラしかなく、音を消すことができませんでした。トップの写真は、坂本昂弘くんが撮影したものを使わせてもらっています。

【追記】■「朽木の知恵と技発見・復活プロジェクト」の皆さんに、プロジェクトのfacebookで、このエントリーのことをご紹介いただきました。ありがとうございました。

『アイヌ民族の軌跡』(浪川健治・山川出版社)

■先週の木曜日に、吹田にある国立民族学博物館の特別展「夷酋列像 ―蝦夷地イメージをめぐる 人・物・世界―」を駆け足で観覧しました。復習も兼ねて、『アイヌ民族の軌跡』(浪川健治・山川出版社)を読んでいます。非常にわかりやすい。自分のような初心者にはぴったりのように思いました。

■先週の木曜日に、吹田にある国立民族学博物館の特別展「夷酋列像 ―蝦夷地イメージをめぐる 人・物・世界―」を駆け足で観覧しました。復習も兼ねて、『アイヌ民族の軌跡』(浪川健治・山川出版社)を読んでいます。非常にわかりやすい。自分のような初心者にはぴったりのように思いました。

■日本の学校という「制度」の中で学んできた知識(歴史や地理)をもとにすれば、北海道は国土の最北端に位置する地域のようにイメージしてしまいます。しかし、そのようなイメージは、近代国民国家という枠組みにもとづいた現在の「日本」を自明とするイメージでしかありません。この『アイヌ民族の軌跡』を読むと、そのようなイメージが吹っ飛ぶことになります。

■アイヌ民族は、北海道だけでなく、さらに北にあるサハリン、千島列島、そして現在の北東北(青森等)にまで広がる東北アジアの広大な地域に生きてきた民族なのです。この本を読み進めると、元とサハリンで交戦したという話しが出てきます。元とは、「元寇」の元のことです。そして次のように書かれています。

この時期にアイヌ社会では、土器文化から近世的なアイヌ文化へと急速な変化をとげるが、その背景には、本州の和人社会との活発な交易活動による金属器・漆器・衣類・米・酒などの多量の流入にがあり、和人社会への依存度を強めつつもニウブなど北方の周辺諸民族への経済的な優位性を高めたことが、サハリン進出可能とした要因と考えられる。

■ニウブとは、ギリヤークとも呼ばれるアイヌ民族とはまた別の北方民族のことです。和人社会との交易から得られる豊富な物質が、より北方に展開していくための経済的基盤になったようです。また、次のような記述もあります。明の時代になると、明は東北アジアの民族に、服従を強要し朝貢を義務付けました。そして、アイヌ民族を含む少数民族の首長層を衛所の官として毛皮などの「歳貢」(朝貢品)をおさめさせ、反対に、絹、錦、金糸を使った豪華な衣服(襲衣:ひとそろいの衣)を下賜したというのです。「これらの下賜品は、北東アジア諸民族との文化接触による交易品とも合わせて、環日本海地域北方の交易圏との接触の中で蝦夷島から本州へともたらされた」と書かれています。この本の表紙に描かれているのは、少し前にエントリーした民博の特別展「夷酋列像 ―蝦夷地イメージをめぐる 人・物・世界―」に展示されていた「夷酋列像」に登場した人物です。アイヌ民族の有力者のひとりです。「蝦夷錦」と呼ばれる中国からの絹織物による着物、そしておそらくはロシアから入手したと思われるコートを身につけています。東北アジアに広がる交易の中で、大量の物資が動いていたことが、この有力者の服装からわかります。

■以下は、この本の目次です。目次をご覧いただければ分かりますが、アイヌ民族が「和人」に支配され、そして明治維新以後は、日本をはじめとする近代国民国家の枠組みの中に組み込まれ、抑圧されていく…そのような歴史が垣間見えます。

アイヌ民族の今-民族と先住性

1.アイヌ文化

アイヌ文化の成立/アイヌ文化の構造2.東北アジアのなかのアイヌ民族

十二~十五世紀の東北アジアとアイヌ民族/

十五~十六世紀のアイヌ民族と和人社会/蝦夷をみる目3.アイヌ民族と近世日本

アムール川下流域の諸民族と二つの帝国/

近世日本国家の成立と松前・蝦夷地/松前藩と商場知行制/

商場知行制とアイヌ民族/本州のアイヌ民族4.シャクシャインの蜂起

アイヌ集団と「無事」/「寛文蝦夷蜂起」のもたらしたもの5.クナシリ・メナシの蜂起

場所請負制の成立/蜂起とアイヌ社会/「蝦酋列像」とアイヌ首長層6.民族文化の否定から「臣民」化へ

「外圧」と蝦夷地の内国編入/

維新政権と「臣民」化-民族の否定と強制移住

アイヌ民族の軌跡

■しかし、筆者は、従来の「和人の横暴とアイヌ社会の破壊を全面的に明らかにしてきた」研究の問題点を指摘します。そして、「場所請負制」と呼ばれる経済支配の仕組みの中でも、それを出し抜くような「自分稼」という実践を行っていことについても説明しています。また、この本の最後のところで以下のようにも述べています。アイヌ民族を抑圧する歴史を明らかにしようとする問題意識が、ステレオタイプのアイヌ民族のイメージを作り出してしまっていること、支配や抑圧の歴史のなかで活発に交易を行っていたアイヌ民族が、狭い範囲での狩猟・漁労を生業の中心にせざるを得なかったこと等を指摘しています。以下が、その部分です。

中世から近世、そして近代にいたる歴史の中でのアイヌの人びとは、交易の担い手としてきわめて行動的なダイナミズムの中に生きた民族であったことが理解されていくる。

そうしたアイヌの人びとを国家の枠組みの中に捉え込もうとしたのが日本を含む周辺の国家群の動きであったといえよう。アイヌの人びとは、前近代においては、そうした動きに対して公然たる蜂起となし崩しの交易活動によって、みずからの主体的な活動を営み続けていたのである。しかしながら、アイヌの人びとは、その後、アムール川下流域・サハリンの先住民族と同様に、近代の足音が高まるとともに国家間の間のせめぎ合いの中でその活動を規制され、狩猟・漁撈を生業の中心とするようになった。

民族誌に記録され、現在もなお生きる「自然と共生する人びと」というイメージは、そうした段階以降に作られたものである。

■「自然と共生する人びと」というイメージは、「和人の横暴とアイヌ社会の破壊を批判しながらも、同時に、アイヌ民族を支配する側」からの歴史、「倭人の側」からの歴史を前提に生きている「私たち」の眼差しでしかないのです。筆者は、次のよう述べています。「日本史は国家の枠組みを前提とする『日本』史ではなく、列島弧における文化と社会のあり方を、時という視点から問い直すものとして再構成されなければならないのである」。

仙台の魯迅

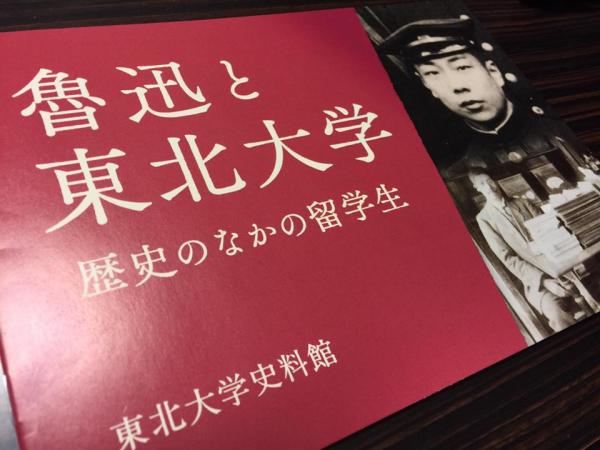

■22日(火)から24日(木)まで仙台で開催された第63回「日本生態学会大会」に参加しました。今回は共同発表があったため、非会員ではありますが参加しています。23日(水)は、総会等が開催されました。総会は非会員には関係がないため、ちょっと時間ができました。ということで、生態学会大会の会場に近い東北大学に行ってみることにしました。東北大学史料館で、「魯迅記念展示室」を見学してきました。

■中国の小説家である魯迅(本名 : 周樹人)は、1902年、21歳の時に官費留学生として来日します。1904年からは仙台医学専門学校、すなわち現在の東北大学医学部に入学し、勉強を始めました。仙台医専では、解剖学の藤野厳九郎教授の丁寧な指導を受けることになりました。魯迅は、生涯にわたって藤野教授の学恩を忘れなかったといいます。史料館の展示では、魯迅のノートが展示されていました。そこには、あちこちに朱筆の添削が入っていました。藤野教授は、非常に丁寧に指導していたことがわかりました。しかし、魯迅自身は、医学から文学に転向することを決意し、仙台医専を退学し、その後、1909年に帰国しています。ちなみに魯迅には、自伝的短編小説である「藤野先生」があります。

■なぜ魯迅は仙台医専を退学したのか。それは、授業で見た幻灯写真がきっかけだったといわれています。日露戦争の最中のことです。幻灯写真に描かれているのは、ロシア軍のスパイだった中国人が日本軍によって処刑されようとしているところを、中国人が囲んでその処刑を見ようとしているシーンでした。そのシーンに魯迅はショックを受けるのです。魯迅は、肉体よりも精神の改造の方が必要だと判断し、医学から文学に転じたのです。これは、よく知られている話しです(東北大学史料館の「魯迅展示記念室」では、その真実性については評価が分かれる…と書かれていましたが)。

■私自身は、今から10年前に魯迅の出身地である浙江省の紹興という街を訪問しています。たまたま仕事で立ち寄ったわけですが、魯迅所縁の地を訪問できたことに満足しました。今回も仙台の魯迅の所縁の場所を訪問できてよかったなと思います。これは、ある種の「聖地巡礼」なのかもしれません。

図表地図本

■一緒に共同研究を進めている友人が、こんな本を勧めてくれました。彼の専門は、数理生態学や進化生態学なのですが、その様な専門とは別にいろんな分野の本を読んでいて私に紹介してくれます。読書の好みも、いろいろ重なるところがあり、彼のアドバイスはとても参考になります。今回は、この写真の本でした。『ニューステージ新地学図表―地学基礎+地学対応』、『ニューステージ新地学図表―地学基礎+地学対応』、そして『韓国歴史地図』です。3冊のうちの最初の2冊は、高校生向けの副読本といいますか、図説資料です。見ているだけで楽しいのです。友人が進めてくれた理由がわかりました。友人は、眠る前に、数ページをめくって少しずつ読んでいるのだそうです。彼の毎日の楽しみのようです。私自身は、高校の時に、この類の図説資料を「義務感」を伴って読んでいたように記憶しています。しかし、歳を取り、そのような「義務感」がなくなり、純粋の教養といいますか、学ぶ・知るためだけで読むと楽しいのです。不思議なものですね。もちろんのことですが、私たちの高校生の時とは比較にならないぐらいに、グラフィックデザイン的にも優れた内容になっていると思います。

■残りのもう1冊は、お隣の国、韓国の歴史地図本です韓国教員大学歴史教育科の教員の皆さんが執筆されているようです。Amazonでは、以下のように紹介されています。「カラー地図と図版で蘇る迫力ある歴史のリアリティ。古代国家の興亡、中世王朝の栄華、現代史の衝撃の事件が、ダイナミックに再現。朝鮮半島を舞台にした韓国史の一大絵巻」。友人も、こう言っていました。「知らなかったけれど、お隣の韓国は、いろんな国に攻められて大変な歴史だったんだね〜」。この本には「刊行にあたって」に以下のよう書かれていました。そうなんです、ここにも書いてあるように、歴史の事実が大迫力でありありと浮かび上がってくるのです。ぜひ、皆さんもお読みいただければと思います。

これまで私たちは歴史に接するとき、注意を時間軸にだけ傾けてきました。歴史を構成するもう一つの側面である空間については大した関心を払ってこなかったのである。今までの歴史は強いて言うなら年表に過ぎなかったと言える。本書は、そのような時間軸中心の歴史叙述を脱して、時間と空間を同等に扱うことで歴史的事件をありありと再現しようとしたものである。

【追記】■金曜日の昼食は、瀬田キャンパスの学生食堂でとりました。ライスS、だし巻き、アジフライ、きんぴらごぼう、ほうれん草おひたし、豚汁。これで744kcalです。野菜量は142g。もう少し、野菜を増やさないといけませんね。これに加えて、最後にほうじ茶を茶碗一杯飲むと、腹八分目になります。学生食堂で、いろいろ小さな小鉢に入ったおかずを食べることができます。おそらくはこれらに加えて、野菜サラダを食べれば良いのだと思います。ドレッシング抜きで、ですが。今のところ、体重にほとんど変化がありません。もっと、運動を取り入れなければなりません。徐々に体重が減ってくると、ワクワクしてくるんですけどね〜。そうそう、節酒だけはきちんと続いています。外では、お付き合いも兼ねて飲みますが、自宅ではもっぱらノンアルコールビールです。

【追記】■金曜日の昼食は、瀬田キャンパスの学生食堂でとりました。ライスS、だし巻き、アジフライ、きんぴらごぼう、ほうれん草おひたし、豚汁。これで744kcalです。野菜量は142g。もう少し、野菜を増やさないといけませんね。これに加えて、最後にほうじ茶を茶碗一杯飲むと、腹八分目になります。学生食堂で、いろいろ小さな小鉢に入ったおかずを食べることができます。おそらくはこれらに加えて、野菜サラダを食べれば良いのだと思います。ドレッシング抜きで、ですが。今のところ、体重にほとんど変化がありません。もっと、運動を取り入れなければなりません。徐々に体重が減ってくると、ワクワクしてくるんですけどね〜。そうそう、節酒だけはきちんと続いています。外では、お付き合いも兼ねて飲みますが、自宅ではもっぱらノンアルコールビールです。

長浜の雑誌『み〜な』

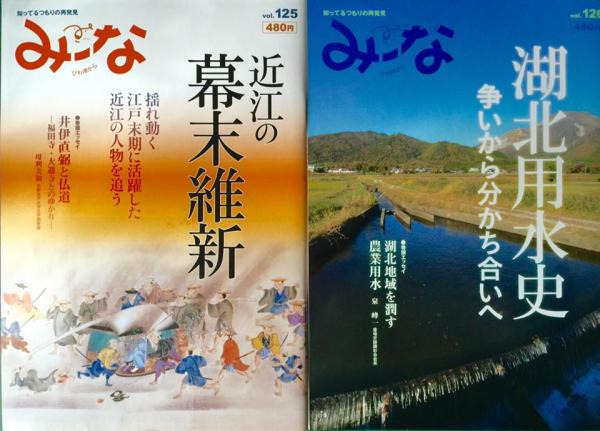

▪︎滋賀県の湖北地域とその周辺をテーマにした、『み〜な』という雑誌があります。この地域にお住まいの皆さんが、手弁当で企画・取材・原稿執筆を行い、地元企業からの支援を得ながら、「地域の知恵と汗の結集」によって発行されている雑誌です。昨晩は、この雑誌の編集にあたっている方と京都で少し呑みつつ 3時間程語り合いました。滋賀や、滋賀の地域社会の将来。多様性を相互に尊重し評価しあった上での共同性。そのような多様性と共同性の上に構想する「私たちの幸せ」。滋賀の「私たちの幸せ」を考えるための公共哲学。自分が生かされている…という「感謝の気持ち」。その基層にある真宗の精神。そんなこんなをいろいろ語り合いました。充実した時間でした。写真は、昨晩いただいた(購入させていただいた)『み〜な』の最新号と、一つ前の号です。私としては、最新号の「湖北用水史 争いから分かち合いへ」というテーマが気になり、最新号から読み始めました。(本文続く)

ブラタモリ~京都~

■「ブラタモリ~京都~」が、NHKの新春の特別番組として1月6日に放映されるようです。

■「ブラタモリ~京都~」が、NHKの新春の特別番組として1月6日に放映されるようです。

街歩きの達人・タモリさんが、“ブラブラ”歩きながら知られざる街の歴史や人々の暮らしに迫る「ブラタモリ」が、3年ぶりに来年4月からレギュラー番組として復活します。ある土地のナゾに導かれ、ナゾを解明しようと、今話題の出来事や街に残された様々な痕跡にタモリさんが出会いながら、街の新たな魅力や歴史・文化などを再発見していきます。

■全国の「ブラタモリファン」の皆さん、期待いたしましょう。なお、2015年1月3日(土)午前8時15分からは、「ブラタモリ 新春アンコールSP」と題し、過去の放送回から選りすぐりの4本を、まとめて一挙放送するとのことです。こちらも楽しみですね。

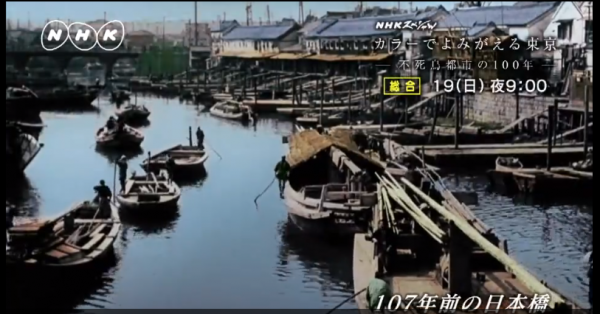

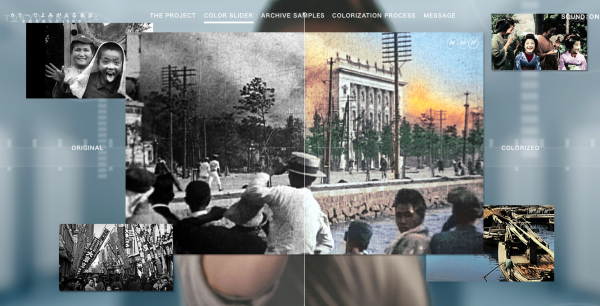

NHKスペシャル「カラーでよみがえる東京 ― 不死鳥都市の100年 ―」

■これは、すごい…と思います。「不死鳥都市」という言い方にシックリこないところもありますが、とても期待してしまいます。しかしです。なんといいますか、ナレーションと音楽で、かなり「その気」にさせられてしまいますね。トップ画像の下にある「投稿」をクリックしてください。NHKがfacebookに投稿した動画をご覧いただけます。詳しくは、以下のサイトをご覧いただければと思います。

http://www.nhk.or.jp/special/phoenix/

■この公式サイトのなかに、東京という空間の歴史を地層に例えて表現している部分があります。最近、こういう「発想」、あちこちでみかけますね。たとえば、「東京時層地図」とかもそうです。まさに、「時」間の地「層」ですから。埼玉大学教育学部の谷謙二さんは、「今昔マップ」というサイトを運営されています。まだ、詳しくみていませんが、このサイトも興味深いですね〜。