オーパルを訪問しました。

▪️今日は特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事長として、山脇 秀錬さんとお話をさせていただきました。山脇さんは、琵琶湖でのカヌー等のアクティビティや自然体験・環境学習に取り組んでいる「オーパル」の顧問をされています。ということで、オーパルを訪問させていただきました。

▪️今日、訪問させていただいたことの目的は、私たち琵琶故知新が現在取り組んでいる活動等について直接ご説明をさせていただくことにありました。①MLGs(マザーレイクゴールズ)に関わる様々な団体の活動を応援するためのデジタルマップに関する事業と、②仰木の農家と新興住宅地の住民との協働の中で、有機農業(JAS有機)により耕作放棄地を再生していく事業、この2つです。詳しくは、以下のブログの投稿をご覧いただければと思います。

ワークショップ「誰もがMLGsの取り組みを知り・参加したくなるような仕掛けを考えよう!」

農業体験プレイベント

仰木の耕作放棄地が、美しい畑になりました。

仰木の野菜畑で農作業

▪️山脇さんは、お住まいの地域で地域を支えるための様々な活動に参加されています。お住まいになっておられるのは中山間地域のある地域で、前述の仰木と同じように耕作放棄地や獣害の問題を抱えておられます。農業従事者の高齢化・後継者不足の中で、どのような地域を支えていく仕組みを作っていったらよいのか、また獣害の具体的な対策等に関しても、情報交換や交流できる仕組みが県内にあったらいいねという話になりました。じつは、このような課題に取り組むことはMLGsに関わる取り組みでもあるのです。このような問題を緩和しながら環境保全型の農業を展開していくことは、下流にある琵琶湖の保全に資する活動だからです。同じ悩みを抱えた滋賀県内の様々な地域が横につながっていく仕組みが本当に必要だと思います。このようなことにも、私たちのデジタルマップが少しはお役に立てるかもしれません。

▪️山脇さんは、琵琶湖のアクティビティに取り組む「オーパル」の顧問をされています。まさに、MLGsの11番「びわ湖を楽しみ愛する人を増やそう」の活動をされているわけです。それだけでなく、琵琶湖の環境保全に関わるNPOの理事もされています。大変、活発に活動されています。お知り合いの琵琶湖のアクティビティに関わる活動団体もご紹介いただきたいとお願いをしました。そして、私どものデジタルマップに団体の情報を掲載させていただきたいとお願いをしました。

▪️ 1時間ほど、山脇さんと楽しい時間を過ごすことができました。元気に頑張っておられる方達とお話をすると、こちらにも元気をいただけます。ありがたかったです。最後に、来月の「琵琶故知新」の総会や年会費についてお知らせして、お暇しました。

▪️写真ですが、「オーパル」で撮らせてもらったものです。今日は、たくさんの子どもたちがカヌー体験をするためにだと思いますが、バスでやってきていました。その準備のために、スタッフの皆さんがビーチの掃除をされていました。というのも、強い風にたくさんの水草が吹き寄せられていたからです。山脇さんによれば、「オーパル」に近い湖底には在来の水草が戻ってきたそうです。今日吹き寄せられていたのは、南湖の沖に浮かんでいた外来の水草でした。吹き寄せられた水草は、そのままにしておくと腐敗して悪臭を放ちます。吹き寄せられたら、すぐに陸にあげて乾燥させることが必要になります。

若者のどぶろくへの挑戦

▪️NHKの「いいいじゅー!!」という番組を毎回録画しています。録画したものを全てチェックできていないのですが、最近放送されたものは2月21日の再放送分でした。強く惹かれるものがありました。鳥取県西伯郡伯耆町福岡にあるどぶろく会社の新社長にUターンした若者が就任したというお話です。その社長さんである遠藤さとみさんが、Facebookで個人のアカウントをお持ちでそこでも情報発信されていることに気がつきました。ということで、このブログでもシェアさせていただきます。

▪️地域に生まれたまちおこし会社で製造したどぶろくは大変好評だったにもかかわらず、関係者が高齢化したことやコロナ禍で存続の危機に直面しました。そこに登場したのが高橋さとみさん。「地元のいいものがなくなるのは嫌だ」と、事業の継承を決意し、次期社長に名乗りを上げたのだそうです。杜氏は、知人の請川雄哉(うけがわ・ゆうや)さんが引き継ぐことになりました。請川さんは、四国の愛媛県の出身。ということは、Iターンというか、まさに移住です。

▪️番組を拝見していて、「どぶろく」の味や製造をきちんと受け継ぎながらも、同時に、若い世代の皆さんの感性で上手に情報発信されているなと思いました。かっこいいな〜、いきいきとされているな〜と思いました。コスパとかリスクとか、そういうのよりも、「ほってはおけない」と、まず気持ちが強く動いておられるところが素敵だと思いました。「どぶろく」、糖尿病でなければいただくんですけどね〜。どぶろくは糖質が高いので…。まあ、そのことは別にして、こういう元気の良い、気持ちの良い素敵な若者たちが地方で活躍していることって、拝見していてとても幸せな気持ちになります。

【関連情報】

地方が持つ可能性を伝えたい「どぶろく上代」社長に25歳女性が内定

どぶろく上代のインスタグラム

上代の公式サイト

高橋さとみさんのnote

仰木の野菜畑で農作業

▪️11月も中旬なのに暑すぎますね。庭にいると額を蚊に刺されたりまだするのです。それはともかく、今日は最高の天気の中で農作業に取り組みました。

▪️以前にも少し投稿しましたが、仰木(大津市)の集落の活性化に取り組んでおられる農家の方達と、NTT西日本滋賀支店、そして理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」とで、新たな事業に取り組むことになっています。仰木の農家と隣接する新興住宅地の住民が、少しずつ耕作放棄地を回復させ農家の指導のもと有機農業に取り組んでいく事業です。この事業の基本的な考え方が、外から持ち込まれたのではなく、農家の皆さんの側から出てきたことが素晴らしいと思っています。

▪️現在、「(仮称)仰木地区地域共生協議会準備委員会」を立ち上げ、補助金の獲得や組織づくりに向けて、着々と準備を進めておられます。「琵琶故知新」からは理事のお1人がこの準備に参加してくださっています。私は、理事長ではありますが、隣接する住宅地の住民の1人としてこの事業にとても期待しています。有機農産物(JAS有機)を生産されている農家の皆さんに指導を受けながら、野菜づくりと地域の課題解決に取り組んでいくわけですから。自分の研究関心とも関わる事業でもあります。張り切って取り組みたいと思っています。

▪️写真の圃場は、先月に除草作業を行った耕作放棄地です。今は、見事な野菜畑に復活しています。農家の方が、除草作業後、トラクターを入れて耕運して野菜を植える準備をしてくださいました。すでに種も植えてあります。ダイコン、聖護院カブラ、コカブ、ホウレンソウ、アカダイコン、ニンジンです。少しずつ発芽しています。私は、今日、タマネギの苗を植える作業に参加させていただきました。農家の指導を受けつつ、一緒に相当数の苗を植えました。黒いマルチシートを張ってあるところが、タマネギ畑になります。

▪️最初から穴が空いているマルチシートです。そこに、細い苗を植えていきます。「こんなに細い苗があのタマネギになるのか」と驚きました。また、ひとつひとつの穴に水やりをしてから、乾燥した籾殻をかけ穴の中に入れていきました。土の乾燥を防ぐための作業です。その入れ方についても、籾殻の握り方等も含めて「こうやってやるんやで」と丁寧に教えていただきました。

▪️タマネギも2種類あります。普通のタマネギと、サラダ用のタマネギです。どう違うのか、私にはよくわかりません。サラダ用の方が水分が多くて辛味が少ないのかもしれません。また、タマネギには雄と雌があることも知りました。雄は、タマネギの中に固い芯のようなものがあるのだそうです。そのようなタマネギはほとんど市場には出回りません。それはともかく、自分が植えた苗が大きくなって食卓に登ることを想像しながら、楽しく作業をすることができました。また、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で、ここで栽培された有機大根を名物のおでんのネタで使ってくれたら嬉しいな…なんてことも思いました。

▪️今日は、家庭菜園よりも大掛かりではありますが、楽しみながら頑張れば家庭菜園の延長線上でもできるということを実感しました。来年は、隣接する住宅地から複数の参加者が「仲間」として登場されることを期待したいと思います。また、「仲間」を増やしていくための工夫もいろいろ考えていかねばなりません。その辺りも、楽しみながらやっていくつもりです。

▪️今日は午前中の2時間だけで作業が終わりました。心配は獣害です。畑には、シカの足跡がちらほら。種子から発芽したその芽を、シカが食べていったそうです。ということで、この畑の周りを電気柵で囲んで、これから成長していく野菜をシカから守っていくことになっています。そうそう、仰木では、17日の日曜日に収穫祭が開催されます。参加させていただこうと思っています。会場は、仰木の直売所「わさいな〜」です。一般社団法人仰木活性化委員会が運営されています。我が家は、毎週のようにこの「わさいな~」で野菜を購入しています。糖尿病の私には、たくさんの野菜が必要なのです。ベジファーストで、毎食、たくさんの野菜をいただきますから。そういう意味では、自分の手で有機野菜を栽培することは、自分の健康のためでもあるわけですね。

仰木の耕作放棄地が、美しい畑になりました。

▪️10月22日の投稿「農業体験プレイベント」でした。その投稿にもあるように、自宅のある新興住宅地に隣接する農村、仰木の耕作放棄地で、有機農業を事業化された農家の指導のもと除草作業を行いました。除草作業後についてですが、農家がトラクターで耕運してくださり、とても美しい畑になりました。そのことを特定非営利活動法人「琵琶故知新」のサイトの記事でご覧いただけます。私も理事長として登場しています。まだまだ農業の真似事でしかありませんが、農家の指導を受けて、野菜を生産するのも、もうじき…ということになりました。

「農業体験プレイベント」

▪️今年の6月に、理事長を務めている特定非営利活動法人「琵琶故知新」とNTT西日本滋賀支店さんとが共催でイベント「耕作放棄地で有機農業しませんか?」を開催しました。棚田でとても有名な農村・仰木に発生してきているたくさんの耕作放棄地を少しずつ復活させて、仰木の農家だけでなく、隣接する新興住宅地の住民の皆さんや、関心のある皆さんにも参加していただきながら、有機農業を実践していくことを呼びかけました。その時は、30名ほどのご参加がありました。

▪️今日は、休日ではなく平日なのですが、そのイベントの時にご参加いただいた皆さんにお声がけをして、「農業体験プレイベント」が開催されました。主催は、前回のイベントの時に組織された「(仮称)仰木地区地域共生協議会準備委員会」です。この準備委員会の中にも、特定非営利活動法人「琵琶故知新」の事務局長さんやNTT西日本滋賀支店の社員さんがスタッフとして参加されています。

▪️この「農業体験イベント」に、私は「琵琶故知新」の理事長ではなく、仰木に隣接する新興住宅地の住民として参加しました。平日ということもあり、私も含めて一般からの参加者は5名でしたが、その5名の皆さんと準備委員会のスタッフの皆さんと力を合わせて、これから有機農業を行うための耕作放棄地の整備を行いました。草ぼうぼうの農地を、再び耕作できるようにするために、徹底して草刈りを行いました。

▪️もちろん、人の手だけでは耕作放棄地を元の農地に戻すことはできません。エンジンのついた草刈機、そしてラジコンの戦車のように動く草刈機も使いました。まだ、ラジコンのように…の段階なのですが、将来的には、AIのついた草刈機が出てきて、最初に指示を出せば、いろいろ考えながら除草してくれるようなのが出てこないかなあと妄想しながら、私は手作業で頑張りました。

▪️この前の土日、「びわ100」に参加してまだ疲れが残っていましたが、農作業がリハビリのようにもなった気がします。ただ、ちょっと腰に農作業の疲れが残ってしまいました。とはいえ、参加者と準備委員会のスタッフの皆さんとで、きれいに刈り取ることができました。あとは、トラクターで農地を耕して、残った雑草も漉き込んでいくことになっています。そこは、スタッフの農家の皆さんにお任せということになります。なんとか農地を確保できそうです。

▪️この農地の所有者は、すでに離農されています。農地の世話もできなくなっているのです。その農地をお借りして有機農業を始めるのです。有機農業は簡単ではありません。しかし、この仰木ですでに有機農業を企業として実践されている方がリーダーとなり、ここで美味しい野菜を生産していく予定になっています。今年の6月のイベントの際は、ここで仰木の農家が有機農業を実践されていました。ところが、雑草が生えないようにと敷いていたマルチシートが強風で剥がれてしまい、いくつかのことが重なり、元の耕作放棄地に戻ってしまったとのことでした。雑草の力って、もの凄いですね。

▪️今日のミーティングでは、これから生産していく野菜として、いくつもの種類の冬野菜が候補に上がりました。たとえば、大根。筋のない、みずみずしい、本当に美味しい大根が生産できるとのことでした。大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」のおでんのネタに使っていただけるようなレベルの大根を生産することが、私の個人的な目標になります。退職後の人生も見据えて、頑張ってこの事業に取り組んでいこうと思っています。

▪️地域社会の中で生産者と消費者が協働して、自分たちの「食」をどのように確保していくのか、これは大変重要な問題です。市場に自分たちの「食」を全て委ねてしまうことは、食料安全保障と重ね合わせても、大変大きなリスクがあります。温暖化、気候変動等、大規模な戦争、パンデミック等により、食料の輸入が困難になることが起きるかもしれません。そのような問題意識も、このよう事業に取り組むことの背景に存在しています。

11月17日「第21回おっきん椋川 開催!!」

▪️高島市今津町椋川で開催される村おこしのイベントです。もう21回目なんですね。

第21回おっきん椋川 開催!!

いつもは静かな山里が、

農家の軒先に1日だけのお店が開店。

秋色の山里を歩きながら、地元の方と交流し、

自慢の手料理や手仕事品を楽しんでいただけます。

日時:11月17日(日)10:00~15:00

会場:椋川地先

高島市今津町椋川

ご近所お誘いあわせの上、お越しください。

主催:結いの里・椋川

お問合せ先:担当 是永(これなが)

TEL 090-3864-4077

MAIL korechu@gmail.com

【関連投稿】▪️過去に、以下のような「おっきん椋川」関連の投稿をしています。

むらづくりの村人にとっての「意味」

第20回 「おっきん椋川」

第18回おっきん!椋川

「伊吹山特設サイト」

▪️「伊吹山特設サイト」というネットのサイトができていことを知りました。この特設サイトの中には、「伊吹山植生復元プロジェクト」のページがあり、そこでは「南側斜面の崩壊防止・植生回復について」解説してあります。また、「山頂・3号目における植生保全について」では、「特定非営利活動法人霊峰伊吹山の会」と「ユウスゲと貴重植物を守り育てる会」の活動が紹介されています。

▪️後者の「ユウスゲと貴重植物を守り育てる会」の活動に対しては、「平和堂財団夏原グラント環境保全活動助成事業」から助成が行われています。この助成事業に少し関係していることから、この伊吹山の「南側斜面の崩壊防止・植生回復について」は、強い関心を持っています。地球温暖化により増加したシカの捕獲強化の効果等についても、もう少し詳しく知りたいと思っています。

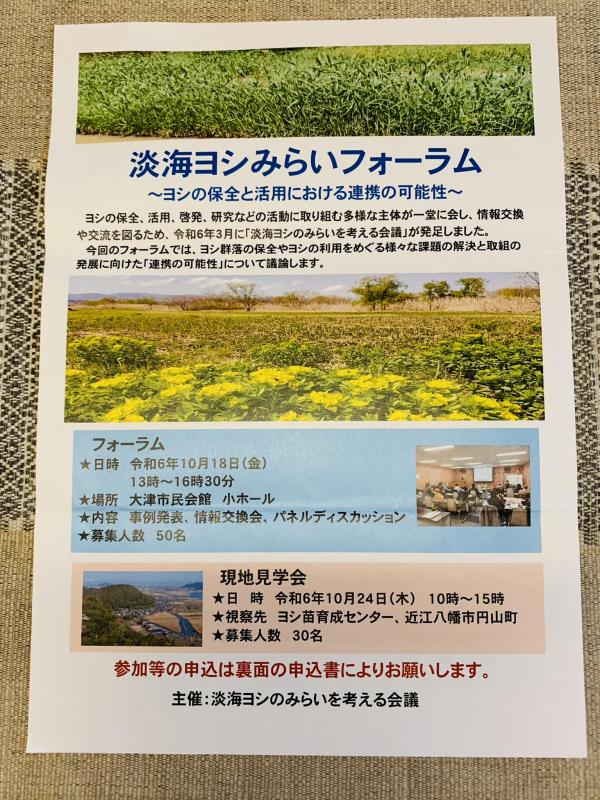

「淡海ヨシみらいフォーラム~ヨシの保全と活用における連携の可能性~」

▪️今月の18日(金)(つまり、「びわ100」の前日)、今年の3月に発足した「淡海ヨシのみらいを考える会議」で、この会議に参加された皆さんと一緒に、「淡海ヨシみらいフォーラム~ヨシの保全と活用における連携の可能性~」を開催します。この会議には、様々な団体や個人が関わっていますが、横のつながりをもっと太くして、ヨシの保全、活用、啓発、研究の相互乗り入れを活発にしながら、「連携の可能性」を高めていくことについて話し合いができればと思っています。

▪️当日は、事例報告、情報交換会、ディスカッションという順番でフォーラムが予定されています。フォーラムでは、コーディネーターを務めることになると思います。24日は、近江八幡市のヨシ群落の現場を会員の皆様と一緒に訪問します。これも楽しみです。そして10月末の30日(水)には「第40会 ヨシ群落保全審議会」(滋賀県琵琶湖環境部琵琶湖保全再生課)が開催される予定になっています。10月は、琵琶湖のヨシ関連の予定がたくさん入っています。このようなヨシ群落に関わる様々な関係者の関係を強化していくこと、これも滋賀県で取り組む「MLGs」(マザーレイクゴールズ)の推進に資する活動なのではないかと思っています。

【特別編】みんなのBIWAKO会議/COP3|第458回(2024年9月6日)

▪️「みんなのBIWAKO会議/COP3」が開催されました。以下は概要です。

琵琶湖版のSDGs「マザーレイクゴールズ(MLGs)」が策定されて3年。

MLGsに関わる人々が集い、MLGsのゴール達成状況を確認しあい、今後に向けて学びあう「MLGsみんなのBIWAKO会議/COP3」を開催します。

今年度は、web配信の情報番組「びわモニ」とコラボレーション。

“ミスターびわ湖”の愛称で親しまれている川本勇さんが司会を務めます。

琵琶湖を愛する多様な人々が一堂に会する貴重な機会ですので、ぜひご参加ください。

▪️「みんなのBIWAKO会議/COP3」の第1分科会「MLGsの可能性~できそうなこといろいろ考えてみよう~」には、理事長をしている「特定非営利活動法人琵琶故知新」の理事のお1人である秋國寛さんが、琵琶故知新で進めている「デジタルマップ」について説明されます。第一分科会の開始時間は動画の「01:42:33」からです。秋國さんの「デジタルマップ」の説明は、「02:12」あたりからになります。動画の中では、この「デジタルマップ」をご覧いただくためのQRコードも出てきます。そこから「デジタルマップ」をご覧いただくことができます。こちらからアクセスすることもできます。7月1日の「びわ湖の日」に公開されました。現在はβ版です。多くの皆さんから寄せられた情報をこのデジタルマップの上で表現していく予定になっています。

▪️私どもの「デジタルマップ」の取り組みは、2024年度「未来ファンドおうみ」から助成を受けています。

NHK「アナザーストーリーズ 運命の分岐点 復活 〜サイモン&ガーファンクルとセントラルパーク〜」

▪️サイモン&ガーファンクルは、私の年齢よりも少し年上の皆さんが夢中になっていたデュオグループではないかと思います。有名な「明日に架ける橋」が発表された1970年、私は、まだ小学校6年生でした。おそらく1970年前後に20歳前後の皆さんが夢中になったのではないでしょうか。wikipediaではありますが、そこには、次のような説明がありました。

1970年発表のアルバム『明日に架ける橋 (Bridge Over Troubled Water)』の制作中に、ポールとアートの音楽に対する意見の違いが表面化した。『明日に架ける橋』は、全世界で売上が1,000万枚を超える大ヒットとなり、グラミー賞の最優秀レコード賞・最優秀アルバム賞を受賞したものの、このアルバムを最後に2人はそれぞれのソロ活動に入った。

▪️1981年9月19日、サイモン&ガーファンクルは、ニューヨークのセントラル・パークで再結成チャリティコンサートを開いて53万人もの観衆を動員しました。先日NHKの「アナザーストーリーズ 運命の分岐点 復活 〜サイモン&ガーファンクルとセントラルパーク〜」では、このコンサートを契機に、荒廃したセントラルバークを再生復活させる取り組みが始まったことを知りました。

セントラルパークはニューヨーク市の財政危機から荒廃、治安も悪化し、窮地に陥っていた。セントラルパークを救うため二人を同じステージに立たせるプランが浮上。復活と再生をかけた二つの物語。

▪️このセントラルパークは、かつては荒れ果てて、誰も近づかなかった場所だったようです。しかし、寄付も集まり、このコンサートをきっかけに、自分たちの公園として大切にしてきたいという気持ちも育まれたようですね。素敵なことです。一般論として、人びとの関心が薄れるとその環境は劣化していく傾向があります。逆に、人びとが関心を再び向けると環境が改善していくこともあるのです。自分のことしか考えなかったけれど、このコンサートをきっかけとして自分たちの大切な公園なんだという意識が涵養されていたわけっです。これは公共性にも関わることだと思います。素敵な事例を知りました。

▪️セントラルパークの再生について、こちらの記事に少し詳しく説明してあります。「公園が変わる! 街が変わる!第9回 米国NY市のユニークな公民連携による公園管理(その1)」という記事です。公民連携の中で公園を維持管理する仕組みを立ち上げてこられたようです。