岩手県立大学総合政策学部3期同窓会

■先週の土曜日、岩手県立大学総合政策学部3期生の皆さんの第2回目の同窓会が、岩手県盛岡市にある「ホテル東日本盛岡」のレストランで開催されました。私は、1998年から2003年までの6年間、総合政策学部地域政策講座に助教授として勤務していたこともあり、この同窓会にご招待いただきました。滋賀と岩手は離れています。遠方ではありますが、「国内研究員をしている今年じゃないと、時間的にも精神的にも余裕がないので、皆さんにお会いできないかも…」と思い、盛岡に出かけることにしたのです。今回の同窓会では、3期生の皆さんはもちろんですが、懐かしい先生方にもお会いすることができました。特に、ご退職された先生方とは、こういう場がないとたぶんお会いすることはできないと思います。

■3期生の皆さんは、現役入学であれば今年で36歳になるのだそうです。社会の中堅として頑張っておられます。総合政策学部の1学年の定員は100名。3期生も100名の仲間がいます。今回も県外・関東方面からの参加者も多数おられたわけですが、5年前の前回と比較して、少し参加者が少なかたったようで(3期生は19人、教員は5人)。前回の同窓会の後、結婚されたり、転職されたりされた方も多数おられます。育児や自分の仕事に必死で、なかなか同窓会に参加できない方も多数おられたのではないかと思います。しかし、このまま同窓会を定期的に継続して開催していって欲しいと思います。私ぐらいの年代になれば、懐かしくなってもっと多くの方達が参加されるようになると思うからです。

■3期生は36歳ですが、結構な皆さんが転職されていました。なかには、一度民間企業に5年間勤務した後、薬学部に入り直して薬剤師になった人もいました。また、岩手で就職していたけれど、東京のIT企業に転職した人もいました。もちろん、ずっと岩手に勤務されている方もおられます。岩手銀行で働いている方がおられました。定期的に滋賀銀行と交流しているのだそうです。滋賀に来て鮒寿司を食べたと教えてくれました。卒業生の皆さん、関西に来られる時は、ぜひ一緒に飲みたいものです。また、関東方面の方達だけで関東支部の同窓会もやっていただければと思います。退職されて、自宅のある東京に暮らしている先生方も多数おられます。

■同窓会の後は、別の会場におられた元同僚の先生方に会いに行きました。この日は、盛岡駅前のサテライトキャンパス(岩手県立大学アイーナキャンパス)で、博士課程の中間報告会が開催されていました。その慰労会が行われていたのです。皆さんお元気でした。私と入れ替わりぐらいで(14年前…)総合政策学部に赴任された関西出身の先生とも知り合いになれました。仲良くしていただいていた先生が来年定年ということで、少し驚いたりもしました。定年後は郷里の青森に帰られるそうです。いつも思いますが、時間の経過は加速度を増していきますね。

■下段右は、ホヤの刺身です。岩手県はホヤの本場です。ホヤは獲れたてが一番美味しく、短い時間で鮮度が落ちていきます。関西では、ホヤ刺に出会うことはまずありません。たまに食べることができても、美味しい満足のいくホヤではありません。今回は、非常に美味しくいただきました

■で、これでお終いかと言えば、さにあらず。私は、総合政策学部にいたとき、盛岡市の郊外にある県立大学の教員住宅に暮らしていました。その教員住宅のそばには「三鶴」という居酒屋があり、そちらのご夫婦には大変お世話になりました。ということで、同じ大講座の同僚だった先生と一緒に、ご挨拶に伺うことにしたのです。ご夫婦ともお元気でした。4年ぶりの再訪でした。遠く離れた岩手に、こうやって、懐かしくお会いすることができる人びとがたくさんいるって、幸せなことですね。また、ありがたいことだと思います。

■今回は3期生の皆さんとの同窓会でしたが、1期生や2期生の皆さんの同窓会にも参加してみたいものです。ぜひ、企画してください。

ゼミ生からいただいた観葉植物

■岩手県立大学総合政策学部3期生の同窓会のご案内をいただきました。この学年、3期生全体でも100名程のこじんまりした学部でした。ちなみに、この学年3期生の私のゼミの学生数は4名だった。国公立は、これぐらいが一般的だろうと思います。現在、勤務している私立大学の龍谷大学と比較すると、4分の1以下の人数ということになります。

■岩手県立大学総合政策学部3期生の同窓会のご案内をいただきました。この学年、3期生全体でも100名程のこじんまりした学部でした。ちなみに、この学年3期生の私のゼミの学生数は4名だった。国公立は、これぐらいが一般的だろうと思います。現在、勤務している私立大学の龍谷大学と比較すると、4分の1以下の人数ということになります。

■3期生とゼミ生とは、岩手県花巻市の大沢温泉の「自炊部」でゼミ合宿をしたことを思い出します。一般には、温泉旅館といえば、宿泊すると料理が出てくるわけですが、比較的な長い期間逗留する湯治客の皆さんの場合は、自分で食事を自炊されることがあります。温泉旅館の中の「自炊部」とは、誰でも泊まることができますが、そもそもはといえば、そのような湯治客を対象としているのだと思います。さて、「ゼミ合宿」なのですが、当時は、女子学生が4名でした。彼女たちよりも「料理力」のある私が、鶏ガラからきちんとスープを取って、車に積んで大沢温泉まで運びました。スープは、当時、行きつけの居酒屋だった「三鶴」(盛岡市北松園)のご夫婦から、業務用の調味料の入っていた空の大きなボトルを頂き、そこにスープを詰めて温泉まで運んのだのです。そして、そのスープで鶏の水炊きを作りました。もちろん、運んだのはスープだけでなくゼミ生たちも一緒になんですが。

■その次の学年、4期生は、私が龍谷大学への異動したため、3年生の時の1年間だけしか指導できませんでした。4年に進級すると、それぞれ別のゼミに移籍することになりました(だから、総合政策学部の脇田ゼミは、3期生まで…)。大変申し訳ないことをしました。写真は、この4期生のゼミ生がお別れにプレゼントしてくれた観葉植物です。随分小さかったのにこんなに大きくな李ました。しかし、観葉植物の世話の仕方がいまいちわかっていなかったので、こんなヒョロヒョロになってしまいました。これまた、申し訳ないわけでして…。でも、頂いてから13年目になります。というわけで、岩手が懐かしく思い出されます。来月開催される同窓会にも出席しようかなと考えています。

【追記】■こうやって写真を撮ったら、鉢の大きさがあまりにも小さすぎるよな…と改めて思いました。自宅にある大きめの鉢に交換しました。鉢の交換は、これで4回目になります。あまりにもヒョロヒョロなので、肥料についてもきちんと考えようと思います。

大災害時の大学対応 岩手県立大学総合政策学部「東日本大震災の危機対応記録」

■今から6年前、東日本大震災が発生した時、私は兵庫県の母親の家にいました。一人暮らしの母はすでに身体が弱っており、毎日ヘルパーさんに来ていただき、炊事や洗濯、そして母の身の回りの世話をしていただいていました。加えて、私自身も、ほぼ毎週母親のところに行っていました。ガソリンスタンドに灯油を買いに行き、屋外に設置された石油ファンヒーターのタンクに灯油を入れること、近くのスーパーで買い物をして来ること、神戸灘生協の個別配送の注文表を作成すること、このあたりが私の仕事でした。

■東日本大震災が発生した時、恐らくは買い物中だったように思います。母の家に帰ると、母がこう大きな声で言いました。「あんた、東北が大変なことになっているで」。母は視力をほとんど失っておりテレビを毎日「聞いて」過ごしていました。そのテレビには、岩手県の宮古市が津波に飲み込まれる様子が映されていました。言葉を失いました。翌日からは、岩手県の二戸市に行く予定でしたが、もちろんそのようなことは不可能になりました。

■私は龍谷大学に赴任する前、岩手県立大学総合政策学部に勤務していました。私が2004年に龍谷大学に異動した後も、2011年には半分ほどの教員が退職ないしは他大学に異動されていたように思います。知り合いの教員の方からは、学生の安否確認を必死になって取り組まれていることが伝わってきました。調べてみると、2016年3月に「「東日本大震災の危機対応記録 プロジェクト 報告書 東日本大震災時における岩手県立大学総合政策学部の 危機対応記録」が発行されており、PDFファイルでも読めるようになっていました。以下が、その目次です。「東日本大震災の危機対応記録」プロジェクトメンバーである、金子与止男、Tee Kian Heng、山田佳奈、島田直明、小井田伸雄、以上5名の先生方によって作成された報告書のようです。金子先生以外は、面識のある方達です。

目次

はじめに

第1章 東日本大震災時の危機対応の記録

第2章 総合政策学部における「教職員」の安否確認

第3章 総合政策学部における「学生」の安否確認作業の経緯と課題

1.在学生の安否確認はどのようにおこなわれたのか

2.安否未確認の学生数の推移

3.安否確認作業の「実施主体」としての学部地震災害対策本部の設置と役割

4.「入学予定者」の安否確認はどうあるべきなのか

第4章 学生に対する経済的措置に関する課題

1.岩手県立大学が発表した措置について

2.他大学の対応

3.他大学の経済支援措置を含め、見えた課題

おわりに

資料集目次

■東日本大震災のような大災害が関西で発生した場合、龍谷大学の教員としては自分はどう行動するのか。このことについては、いろいろ考えて来ましたが、一人だけではもちろん話しになりません。学部として、大学として、どのような対応して行くのか。私自身は、全く情報がありません。本学のどこかに、そのような情報があるのでしょうか。それも知りません。これでいいのだろうか…。ダメです。

■こ報告書の最後には、次のような課題も書かれています。

被災した新入学生としては、入学料が免除されても、生活費等の見込みがなけれ ば入学を躊躇すると思われる。在学生も、やはり授業料が免除されても、生活費等の見込 みがなければ退学を考えるかもしれない。生活費等の支援に関しては、今回のような大規 模災害では多くの団体が奨学金を出して、援助を行っているが、奨学金の申請や選考には 時間を要するため、奨学金が給付されるまでの期間の生活費等を確保する必要がある。よ って、入学を希望している被災地(災害救助法適用地域)の学生に対して、就学の機会を できる限り保証するという観点から、被災した学生が入学金と授業料が免除されるのみな らず生活費等の見込みが立つように、大学は経済的支援体制を整えておく必要がある。

【追記1】■災害と大学…で頭に浮かんでくるのは、内田樹さんのブログの以下の投稿です。「ばかばかしくてやってられるか」というタイプや、自分では目の前の状況に対して何もせず、「大学の瓦礫が片づいた頃にきれいな服を着て教員の仕事をするために現れ」、「震災経験から私たちは何を学ぶべきかとか、震災で傷ついた人々の心をどうやって癒したらよいのか、というようなことを教授会でしゃべる」ようなタイプの教員にだけはなりたくないものです。

「2005年01月18日 震災から10年」(1月17日)

【追記2】■学内にも、災害への対応策をきちんと考えておくことが必要だと思う教職員もおられるとは思いますが、私が知る限り、そのようなこときちんと検討してきたかどうか、よくわかりません。

・学生の安否確認

・教職員の安否確認

・地域への対応

・校舎や施設の確認

・授業の再開はどうするか

・成績はどうするのか

・定期試験をどうするか

・入試をどうするか

・学生への経済的支援はどうするのか

・学生のキャリア支援はどうするか

・災害に備えた様々な物の備蓄

・その他諸々

■それぞれ、被害の深刻度に応じて優先順位も異なりますし、考えればきりがありませんが、あらかじめそれなりの備えは必要だといつも思っています。ということを、3月11日にエントリーするだけでは、ダメですね。本当に。

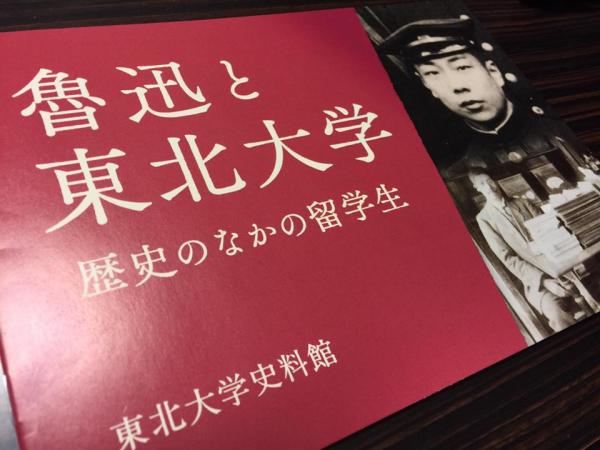

仙台の魯迅

■22日(火)から24日(木)まで仙台で開催された第63回「日本生態学会大会」に参加しました。今回は共同発表があったため、非会員ではありますが参加しています。23日(水)は、総会等が開催されました。総会は非会員には関係がないため、ちょっと時間ができました。ということで、生態学会大会の会場に近い東北大学に行ってみることにしました。東北大学史料館で、「魯迅記念展示室」を見学してきました。

■中国の小説家である魯迅(本名 : 周樹人)は、1902年、21歳の時に官費留学生として来日します。1904年からは仙台医学専門学校、すなわち現在の東北大学医学部に入学し、勉強を始めました。仙台医専では、解剖学の藤野厳九郎教授の丁寧な指導を受けることになりました。魯迅は、生涯にわたって藤野教授の学恩を忘れなかったといいます。史料館の展示では、魯迅のノートが展示されていました。そこには、あちこちに朱筆の添削が入っていました。藤野教授は、非常に丁寧に指導していたことがわかりました。しかし、魯迅自身は、医学から文学に転向することを決意し、仙台医専を退学し、その後、1909年に帰国しています。ちなみに魯迅には、自伝的短編小説である「藤野先生」があります。

■なぜ魯迅は仙台医専を退学したのか。それは、授業で見た幻灯写真がきっかけだったといわれています。日露戦争の最中のことです。幻灯写真に描かれているのは、ロシア軍のスパイだった中国人が日本軍によって処刑されようとしているところを、中国人が囲んでその処刑を見ようとしているシーンでした。そのシーンに魯迅はショックを受けるのです。魯迅は、肉体よりも精神の改造の方が必要だと判断し、医学から文学に転じたのです。これは、よく知られている話しです(東北大学史料館の「魯迅展示記念室」では、その真実性については評価が分かれる…と書かれていましたが)。

■私自身は、今から10年前に魯迅の出身地である浙江省の紹興という街を訪問しています。たまたま仕事で立ち寄ったわけですが、魯迅所縁の地を訪問できたことに満足しました。今回も仙台の魯迅の所縁の場所を訪問できてよかったなと思います。これは、ある種の「聖地巡礼」なのかもしれません。

「盛岡 さんさ踊り」で岩手県立大学が5連勝!!

■岩手県の盛岡市では、8/1〜4まで「さんさ踊り」が行われています。昨日、以前勤務していた岩手県立大学が5年連続の最優秀賞に輝いたとのニュースが飛び込んできました。「サッコラ、チョイワヤッセー」。懐かしいかけ声です。関係者のみなさん、おめでとうございます!! 大学が地域の大きな祭りで、地域の皆さんと一緒になって参加できる…いいことですね〜。

■さっそくYouTubeに動画がアップされています。素人目には、相当練習を積んできておられるようにみえます。迫力がありますね。このなかには、知り合いの先生たちが多数参加されているはずです。先頭の提灯をもっているグループは、大学の幹部の皆さんですね。政治学のS先生、いらっしゃいますね。あと、よくわかりませんが、刑法のI先生が太鼓、地圏環境システム論のT先生が笛、交通工学のM先生が踊り…ああ、懐かしいですね。多様な分野の教員が集まっていた総合政策学部、勤務していたときにも思っていましたが面白かったな〜。どうも、私は、多様な分野の人が集まっている職場の方が、体質的に向いているのかもしれません(ちょっと問題発言だけどね)。閉じたシステムのなかで生きるのは…なかなか。

■ところで、「さんさ踊り」ですが、もともとは江戸時代から城下町である盛岡の近郊地域で踊られていたもののようです。それを観光振興のために現在のようなパレード式のイベントになったのが1978年とのこと。ものすごい迫力です。「さんさ踊り」の詳しい情報は、以下のサイトをご覧ください。

花は咲く/花は咲くプロジェクト(Cover) Goosehouse

■一昨日の晩、学部の懇親会が開かれ、同僚の教員のピアノやトランペットとともに、余興でバイオリンを弾きました。そのときの曲のひとつが、「花は咲く」。この曲は、NHKが展開した東北復興支援キャンペーの歌です。

■作詞をした岩井俊二さんのこの歌について、次のように解説されています。

被災した石巻の先輩が語ってくれた言葉を思い出しました。「僕らが聞ける話というのは生き残った人間たちの話で、死んで行った人間たちの体験は聞くことができない」生き残った人たちですら、亡くなった人たちの苦しみや無念は想像するしかないのだと。

■死んで行った方達、すなわち絶対的な他者とは通常のコミュニケーションはできません。亡くなられた方たちのメッセージを代弁することもできません。また、するべきでもありません。ひとつには、死者を自己の主張の正当化のために利用してしまうことになるからです。死者に関する安易な語りは、すぐに政治的な言説に転化してしまう…。岩井さんは、想像するしかない…と語っておられますが、死者のことを想い続けると言い換えることもできるでしょう。きちんと想い続けること…これはとても辛い、大変なことでもあります(なぜ、あの人は亡くなってしまったのか、なぜ、自分はこうやって生き残っているのか、自分は被災者の人たちとどういう関係を取り結ぶのか…)。しかし岩井さんは、同時に、そういう辛い大変なことのなかに、希望も見いだそうとします。

そんなtwitterの中に片想いの人を探して欲しいという女の子の声がありました。片想いであるが故に自分が探していることは知られたくないというかわいい注文つきでした。こんな最中にも恋があったりするのかと、それが何とも微笑ましく、思えばかの地は僕自身が初恋なるものを育んだ聖地であり、そんな聖地に今もしっかり若者たちが恋を育んだりしているんだなあと思ったら、まだ震災から一週間ぐらいのことではありましたが、瓦礫だらけになったこの場所にもちゃんと花が咲いてるじゃないかと思えました。

■岩井さんが作詞した歌詞には、誰もが共通の理解に至る意味の着地点がありません(と、私には思えます)。人びとの心を「宙ぶらりん状態」にしたままにします。ですから、この歌を歌う人たちは、その人ごとに歌詞の意味をとらえようとします。そのことが、この歌の魅力でもあります。そして、死者のことを想いつづけながら、日々の暮らしのなかで生きることの実践を紡ぎだしていく。死者とともに未来を生きようとすることを促しているように思うのです。現代社会は、「死者を想いながら生きること」を人びとに「させないよう」に機能してきたがゆえに、この歌がもっている不思議な力を感じてしまうのです。

■トップの動画は、Goose house(グース ハウス)という音楽ユニットの皆さんによる「花は咲く」です。

秋田のダダミ

■今から10年前まで、岩手県に暮らしていました。冬になると、岩手や仕事で訪れた岩手の秋田や青森のことが懐かしくなります。写真は、秋田市にある「秋田杉」という名前の居酒屋で撮ったものです。鱈の白子です。秋田では、ダダミと呼びます。ちなみに、私が暮らしていた岩手ではキクと呼んでいました。

■今から10年前まで、岩手県に暮らしていました。冬になると、岩手や仕事で訪れた岩手の秋田や青森のことが懐かしくなります。写真は、秋田市にある「秋田杉」という名前の居酒屋で撮ったものです。鱈の白子です。秋田では、ダダミと呼びます。ちなみに、私が暮らしていた岩手ではキクと呼んでいました。

■鱈は鮮度がすぐに落ちます。最近は、冷凍の技術や流通が良くなったので、関西に暮らしていても、それなりに美味しい鱈を食べられるようになりましたが、以前は鮮度の落ちたものしか食べられませんでした。スカスカの味でしたし、生臭く臭っていました。鱈は鮮度が落ちるのが早いのです(ですから、若い頃の私は、北国の人たちが何故喜んで鱈を食べられるのか、よくわかりませんでした)。産地の東北や北海道であれば、刺身でも食べられます。まったく臭いません。流通がよくなっても、鱈の刺身は関西ではなかなか食べられません。

■白子も同様です。関西でも普通に食べることができるようになりましたが、やはり鮮度は産地の方が格段に圧倒的に上です。白子とはいいますが、鮮度の良いものは、写真のように薄いピンク色をしています。鮮度が落ちるにしたがい、色は白っぽくなるのです。私は鮮度のよい白子を、もみじおろしのポン酢でいただくのが好きです。

■秋田の「秋田杉」という居酒屋。以前は、秋田駅前にありました。八郎潟の研究にいくたびに、この店に寄っていました。お気に入りのお店です。最近、街中に移転されたとか。またぜひ訪れてみたいものです。

【追記】■鱈の鮮度について、調べてみました。日本テレビの「所さんの目がテン!」という番組の公式サイトに関連して、次のような記事がありました。2008年11月30日に放映された鱈に関する内容をまとめたものです。なるほど〜の内容です。

なぜ臭い!?鍋王者 タラ

・私達がいい香りだと思っていたタラ独特の香りは、タラが腐りかけて放つ腐敗臭。

・鱈は暗く深い海にいて、出会った獲物はとにかく丸飲み(たらふく=鱈腹)。量のエサを消化するため強力なタンパク質分解酵素。タラが死ぬと、この分解酵素が内臓から染み出し、自分で自分を消化してしまうため、タラはとても腐りやすい。

・タラの身を腐らせる分解酵素は胃や腸にあり、生殖系の白子とタラコは直接消化器系につながっていないため、分解酵素が回りにくい。

・タラはたくさんの卵を一度に産む、そのために大量の精子を必要とする。白子、タラは他の魚に比べ白子に詰まった精子の数が多い。だからうまい。

地方都市のミニコミ誌

■10年近く前、2004年3月まで、岩手県の県庁所在地である盛岡市に住んでいました。盛岡は、とても美しい街です。そのような街に、ミニコミ誌が登場しました。「てくり」です。創刊号は2005年5月です。このミニコミ誌のコンセプト、公式サイトでは、次のように説明されています(太字は私が注目した点です)。

■10年近く前、2004年3月まで、岩手県の県庁所在地である盛岡市に住んでいました。盛岡は、とても美しい街です。そのような街に、ミニコミ誌が登場しました。「てくり」です。創刊号は2005年5月です。このミニコミ誌のコンセプト、公式サイトでは、次のように説明されています(太字は私が注目した点です)。

岩手県盛岡市の「ふだん」暮らしをテーマに、既存の情報誌や広報誌には載ることがない、 ちょっとうれしいこと、おもしろい人、紹介したいものごと…そんな日常の物語たちを集め、紹介する本があったらいいなあ。。。

そんな想いからできたのが、「新世代ミニコミ誌・てくり」です。

「ミニコミ」というと活字だらけで写真が無い、ガリ版刷り(?)なイメージですが、その「綴る」という気持ちを残しつつ、「タウン誌」でもなく「情報誌」でもない、ほっと一息つけるような「カフェ的」雰囲気のビジュアル誌をイメージしています。

盛岡は「みちのくの小京都」とよばれる、城下町の面影を残した地方都市です。

近年、県外資本の大型店舗やマンションが目立つようになり、風景も人も、ずいぶん様変わりしてきたように思います。そんなこの街で、スタッフ達のアンテナにひっかかった選りすぐりの物語たちは、全国の方々にも読んでいただきたいものばかり。

きっとそこには、時代や場所に左右されない、 普遍的な何かが隠されているのかもしれません。

てくりてくりゆっくりと、年2回の発行を目指していますが、 やりたい企画はもりだくさん。

楽しみながら続けていければいいなあと思っています。「生活」という冒険の世界へ、 「てくり」と一緒にでかけましょう。

■昨日、facebookに「てくり」のことを投稿すると、政策学部のT先生からは、「私は、恵文社一乗寺店にて時々買っています。盛岡の文化水準の高さを感じます」とのコメントをいただきました。本当に、そうなんです。この「てくり」、2005年に創刊して、今年1月には「パンとごはん」という特集の第16号を発行されています。コツコツと息の長い仕事をなさってほしいと思います。今の時代、小さな自分たちで扱うことのできる仕組みをつくり、維持し続けていくことが大切だと思うからです。

■もうひとつ、ご紹介します。三重県津市で発行されている「kalas」です。「kalas」は、2006年12月にプレ創刊号が発行され、今年の4月に19号が発行されています。こちらの編集部では、ミニコミ誌ではなくて小冊子とおよびになっています。盛岡の「てくり」と同じように、この津市の「kalas」もとっても素敵なのです。私の個人的な趣味…といってしまえば、それまでですが、先日は、社会学部CM学科の笠井先生にお貸ししたところ、ゼミ生の皆さんも大変気にいっている…とのことなのです。世代を超えた魅力があるのだと思います。公式サイトでは、この小冊子について以下のように説明されています。

■もうひとつ、ご紹介します。三重県津市で発行されている「kalas」です。「kalas」は、2006年12月にプレ創刊号が発行され、今年の4月に19号が発行されています。こちらの編集部では、ミニコミ誌ではなくて小冊子とおよびになっています。盛岡の「てくり」と同じように、この津市の「kalas」もとっても素敵なのです。私の個人的な趣味…といってしまえば、それまでですが、先日は、社会学部CM学科の笠井先生にお貸ししたところ、ゼミ生の皆さんも大変気にいっている…とのことなのです。世代を超えた魅力があるのだと思います。公式サイトでは、この小冊子について以下のように説明されています。

kalas(カラス)について

津の暮らしを見つめる小冊子

小冊子kalas(カラス)は三重県津市発の小冊子です。

人間に飼い慣らされないカラスの鋭い視点で、

地域の魅力や日々の暮らしを観察しています。

■盛岡と津、ずいぶん離れていますが、「てくり」と「kalas」をみていると、日本の地方都市がかかえる共通の問題が浮かびあがってくるような気がします。「てくり」では、「県外資本の大型店舗やマンションが目立つようになり、風景も人も、ずいぶん様変わりしてきた」と書かれています。一方、「kalas」の説明では、「人間に飼い慣らされないカラスの鋭い視点」というふうに書かれています。「人間に飼い慣らされない…」、印象深い表現ですよね。

■私には、地方都市を均質化し空洞化させていく資本のシステムに対するさりげない批判とともに、そのような資本のシステムでは簡単には根絶やしにされない地方都市のもつ可能性を、そして地域社会に根付いた人びとの「生活」や「暮らし」のもつ創造性を、「てくり」と「kalas」は掘り起こそうとされているようにも思うのです。

懐かしの岩手へ!

■3月15日(金)に開催された卒業式の翌日、1泊2日で岩手県に行ってまいりました。トップの写真は、盛岡市の中心市街地にある開運橋から撮影した岩手山です。どうですか、盛岡や周辺の地域では、このような風景が街中からみえるのですよ!! 「ふるさとの山に向ひて言ふことなし ふるさとの山はありがたきかな」 (石川啄木)。おそらく啄木が見た岩手山の方角は違っていたとは思いますが、岩手山のこの「存在感」は、啄木の生きた時代も今もかわりません。

■私は、かつて岩手県立大学総合政策学部に勤務していました。その頃、盛岡市郊外の教員住宅に暮らしていましたが、岩手山をみながら通勤していました。本当に、幸せな気持になりました。盛岡市や周辺にお住まいの皆さんは、きっと岩手山に包み込まれるような、そんな気持ちとともに暮らしておられるはずです。啄木がいうとおり「ふるさとの山はありがたきかな」なのです。

■岩手山は本当に素晴らしいのですが、もちろん、今回岩手を訪問したことの目的は別にありました。岩手県立大学総合政策学部勤務時代にお世話になったソフトウエア情報学部・伊藤憲三先生の退職記念の最終講義と記念パーティに参加するためでした。伊藤先生とは学部は違いますが、教員住宅近くの呑み屋(「三鶴」)で酒を楽しみつつ、いろいろな話題で楽しい時を過ごさせていただきました。また、いろいろアドバイスやサジェスチョンもいただきました。また伊藤先生の研究室には、当時、私が取り組んでいた流域管理に関する研究プロジェクトにもお力添えをいただきました。写真の左側は、伊藤憲三先生です。

■伊藤先生の退職記念パーティは盛岡駅前のホテルのレストランで開催されました。パーティ終了後は、かつての教え子の皆さんと9年ぶりに再会することになりました。私は2004年から龍谷大学社会学部に異動したのですが、2003年まで私のゼミに所属していたOAさん、そして私の地域調査実習を履修していたさSMさんが、私が盛岡に来ることを知って会いにきてくれたのです(写真右)。彼女たちとも、夜遅くまで楽しく過ごすことができました。ありがとう!! また、岩手で同窓会をしましょう~!!