滋賀県人会

◾️昨晩は、職場の滋賀県人会が、京都の「石長松菊園」で開催されました。少し前に開催されたのは兵庫県人会ですが、今回は滋賀県人会です。3年前に滋賀・大津に転居したことで入会をさせていただきました。もうひとつ、参加している県人会には奈良県人会もあるのですが、今回は出張と重なり出席できません。残念です。昨晩も、私の職場の皆さんはよくご存知のように、例の「新入会員の儀式」が行われました。もう、なんというのでしょう、ある職員の方がおっしゃっておられましたが、平成も終わろうとしているのに、いまだに昭和の香り満載の…まあ、そのような儀式です。これまでと違うところは、「日本農学賞」を受賞された伏木亨先生(農学部)の入会だったことです。和食の出汁や旨味の研究で知られた大変有名な伏木先生なのですが、その伏木先生でも、県人会のルールに則り厳粛に入会の儀式が執り行われました。いろいろ冗談のような経過はありましたが、もちろん、入会は承認されました。農学部の皆さんは、県人会の中で一大勢力になっています。すごいですね。農学部の皆さんは、昭和の香り満載の儀式も楽しんでおられます。県人会の雰囲気も変わったかな。

◾️その伏木先生、県人会の際に、わざわざ私のところにやってこられて、「『吉田類の酒場放浪記』を視ましたよ」と伝えてくださいました。昨年のお正月に特番で放送された、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」の放送分を最近の再放送でご覧になったようです。同じように、総務局長を最後に退職された長野了法さんも、「視ましたよ」と言いに来てくださいました。さすが「吉田類の酒場放浪記」ですね!お2人に「利やん」のことを知っていただき、私としてはとても嬉しいです。以下は、「利やん」での取材の様子と正月の特番に関するエントリーです。

吉田類の酒場放浪記 大津「利やん」

BS-TBS「吉田類の酒場放浪記 あけまして2時間スペシャル!」

◾️県人会が終わり、多くの皆さんは二次会に移動されましたが、私は1人でアイリッシュバーに入り、ちょっとだけアイリッシュウイスキーをいただき、帰宅しました。県人会の会場のそばにあるお店です。写真は本文とは何も関係ありません。帰り道、ちょっと素敵な雰囲気なので撮ってみました。

京都から神戸へ

◾︎先週の土曜日、龍谷ミュージアムへ行ってきました。「水木しげる魂の漫画展」が開催されており、翌日の日曜日が最終日だったからです。博物館の課長さんに「まだ来ていないでしょ‼️」とfacebookでご指摘を受け、「そうや、まだ行ってへんかったわ」と慌てて土曜日に観覧したというわけです。いや、課長さんにご指摘いただき、良かったです。結局、この水木しげるさん展覧会、来館者数は40,000人を超えたそうです。大学が運営する博物館としては、かなりの実績だと思います。素晴らしい。

◾︎さて、展覧会の中身ですが、詳しいことは別途エントリーしたいと思います。細かいことですが、水木しげるさんの水木というペンネームは、母校・兵庫県立兵庫高等学校のそばにある水木通りが元になっていることを確認しました。水木さんは、戦後、ここで「水木荘」というアパートを経営されていたのです。それはそれで良いのですが、どうしてペンネームになったのか。漫画展の展示で知ることができました。なるほど、なのですよ。

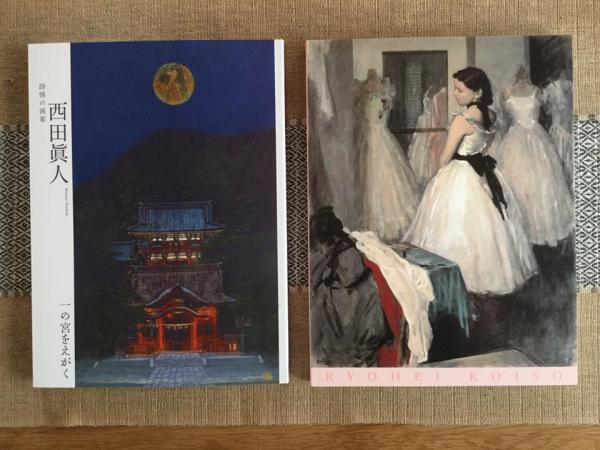

◾︎龍谷ミュージアムの「水木しげる魂の漫画展」を拝見した後、神戸の六甲アイランドへ移動しました。六甲アイランドには美術館が3つもありますが、そのうちの2つ、「神戸ゆかりの美術館」と「神戸市立小磯記念美術館」で、母校の先輩や大大先輩の展覧会が開催されていたからです。少し詳しく説明します。母校、兵庫県立兵庫高等学校の学年が6つ上、今年の春まで京都市立芸大で教員をされていた西田眞人先輩の「一の宮をえがく」が「神戸ゆかりの美術館」で、母校の前身である神戸第二中学校を卒業された小磯良平先輩(大大先輩ですね…)の「没後30年 小磯良平-西洋への憧れと挑戦-」が「神戸市立小磯記念美術館」で開催されています。最近、母校の同窓生の皆さんから、この2つの展覧会の招待券をいただけたこともあって、神戸まで出かけることにしたのです。こういう機会がないと、故郷の神戸に行くこともできません。

◾︎西田眞人さんの作品にはとても感動しました。日本画家である西田さんは、現在、全国各地にある一の宮と呼ばれる神社を訪ねて、その姿を日本画に描き続けておられます。今回の展覧会は、その中間発表のようです。絵画のことはよくわかりませんが、全国各地の一の宮とともにある自然、歴史、何故そこに祀られているのかといった理由についてまで、西田さんが想いを馳せるとともに感じ取られた事柄が、精緻で繊細な筆使いで作品の中に埋め込まれているかのように感じたからです。とても感動しました。この展覧会では、一の宮の作品に加えて、初期の神戸を描いた作品、阪神・淡路大震災、取材旅行をされたイギリスの風景をテーマにした作品、スケッチ、下絵も展示されていました。時間をかけて出かけて良かった…そう思える作品の数々でした。

◾︎西田先輩の後は、小磯大大先輩の展覧会です。小磯先輩は、教科書にも登場される歴史上の人物であり、誰しもがご存知の方なので、私のような者が説明するまでもありませんね。ただ、今回の展覧会で少し驚いたことがあります。戦争画(作戦記録画)です。軍部の要請で、このような作品も描かれていたのですね。その中には今年の夏に発見された、特攻隊員の肖像画もありました。もちろん、小磯良平といえば女性を描いた作品が有名なのであり、1941年に描かれた「斉唱」も実物を始めて拝見して感銘を受けました。また、展覧会全体を通してですが、その時々の西洋絵画先端の動きを注視し、そこから影響を受けつつ、画風変えてこられたこともよく理解できました。そういう意味で、勉強になりました。展覧会のタイトルにある「西洋への憧れと挑戦」の意味もよく理解できました。

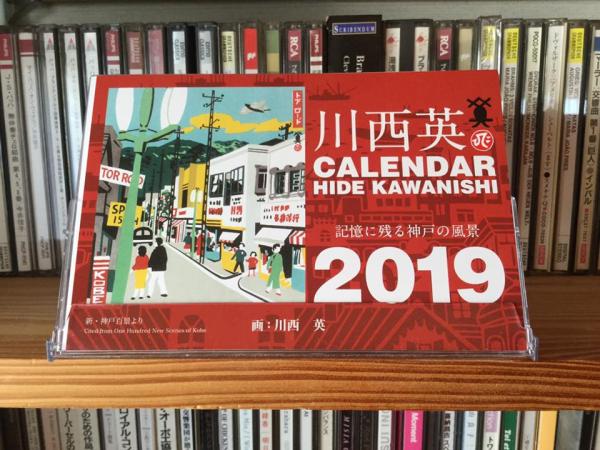

◾︎今回は、JR芦屋まで新快速、芦屋から住吉までは普通の須磨行き、そして住吉からは六甲ライナーに乗りました。「キョリ測」というアプリで作成した地図の画像をご覧ください。六甲ライナーに乗ったところを赤い線にしました(設定がジョギングになっていますが、これは設定ミスです)。六甲アイランドは、住宅地を造成する際に出た土砂で埋め立てた人工島です。1972年(昭和47年)に埋め立て工事に着工し、埋め立てが完了し、住宅が建設され入境が始まったのは1988年(昭和63年)3月になります。その頃は、すでに結婚して奈良県に住んでいて、神戸を訪れることはなくなっていました。ということで、今回、六甲アイランドには、生まれて初めて行ったことになります(たぶん…)。自宅へは、同じコースで戻りました。写真は、帰りの六甲ライナーから撮影したものです。東灘区の青木というところで生まれこともあり、この海と山が迫ったこの風景が、私の原風景かと思います。いつも通り、展覧会の図録を購入しました。「神戸市立小磯記念美術館」では、神戸の街の版画を残した川西英の、来年のカレンダーも購入しました。川西の作品は、幼い頃の記憶とともにある、私には懐かしい作品になります。

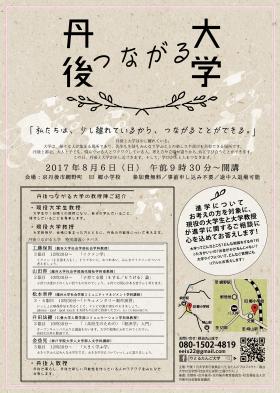

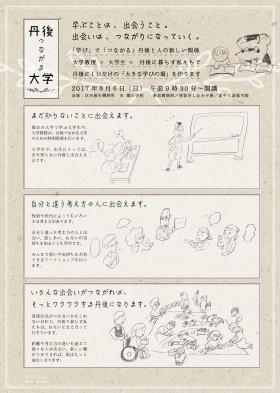

「丹後とつながる大学」丹後に1日だけの「大きな学びの場」が生まれる!!

■職場の親しい同僚が参加・参画しているイベント「丹後つながる大学」。8月6日、会場は京都府京丹後市網野町・旧郷小学校で開催されます。ご関心をお持ちの皆さま、ご近所の皆さま、ぜひご参加ください。また、ネット上でのシェアをお願いいたします。以下が、コンセプトのイベントのようです。

「丹後と大学は少し離れている。大学は、様々な人が集まる場所であり、先生も生徒もみんなで学ぶことの楽しさや喜びを共有できる場所です。丹後と都会。大人とこども。悩んでいる人とワクワクしている人。考え方や立場が違うから、共に学び合うことができます。この日、丹後と大学が少し近づきます。そして、学びが人と人をつなぎます。」

「学ぶことは、出会うこと。出会いは、つながになっていく。『学び』で『つながる』丹後と人の新しい関係

大学教授×大学生×丹後に暮らす私たちで

丹後に1日だけの『大きな学びの場』を作ります。」

山科 義士祭

■ひとつ前のエントリーにも書きましたが、日曜日の午後は、夏原グラントの「環境保全活動交流会」が草津市の草津市立まちづくりセンターを会場に開催されました。というわけで、昼食はJR山科駅の改札を出たところにあるいわゆる「立ち食いうどん」屋で簡単に済ませることにしました。山科駅は電車を乗り換える駅であること、定期があることから改札の外に出ることができるのです。とはいっても、実際には椅子があって座ることができるので立ち食いではありませんが。

■写真は、その昼食後に撮ったものです。提灯に「山科 義士祭」とあります。元禄15年(1702年)12月14日 (旧暦)は 、あの「忠臣蔵」(ちゅうしんぐら)の大石内蔵助が吉良邸に侵入し、吉良上野介を討ちとった日です。ということで、山科では14日に「山科 義士祭」が開催されています。でも、なぜ山科なのか…。歴史の教養や、「忠臣蔵」のストーリーに詳しい方だとすぐにわかるのですが、私はそうではありまんでした。若い学生の皆さんの中にも、大石内蔵助や吉良上野介といってもご存知ない人もいるでしょうね。Wikipediaですが、以下に「赤穂事件」の解説を引用しておきます。

赤穂事件(あこうじけん)は、18世紀初頭の江戸時代元禄期に起きた事件で、江戸城松之大廊下で、高家旗本の吉良上野介(きらこうずけのすけ)に斬りつけたとして切腹に処せられた播磨赤穂藩藩主の浅野内匠頭(あさのたくみのかみ)に代わり、家臣の大石内蔵助以下47人が吉良を討ったものである。

この事件は、一般に「忠臣蔵」と呼ばれるが、「忠臣蔵」という名称は、この事件を基にした人形浄瑠璃・歌舞伎の『仮名手本忠臣蔵』の通称、および、この事件を基にした様々な作品群の総称である。これら脚色された創作作品と区別するため、史実として事件を述べる場合は「赤穂事件」と呼ぶ。

なお、浅野が吉良に斬りかかった理由は、史実としては不明である。赤穂事件を扱ったドラマ・映画等では、浅野が、吉良から要求された賄賂を拒否した事で起きた吉良による嫌がらせを原因として描かれ、また主君の浅野に代わり、家臣が、吉良を討った「仇討ち」事件として描かれることが多い。しかし、事件当時、「仇討ち」は、子が親の仇を討つなど、目上の親族のための復讐を指した。本事件を、「仇討ち」とみなすか「復讐」とみなすか、その意義については論争がある[1]。

■赤穂城を幕府に明け渡したことから、大石内蔵助はこの山科の地に潜伏し、浅野家の再興を画策していたのだそうだ。結果として、お家断絶が確定したため、討ち入りが実行されることになったようです。で、映画やドラマでの「忠臣蔵」なんですが、もともとは、赤穂事件を題材にした人形浄瑠璃や歌舞伎の『仮名手本忠臣蔵』がルーツです。赤穂事件を題材にしたといっても時代設定は、室町時代です。教養がないので調べてみると、奥が深いですね〜。芝居小屋の経営が厳しくなった時に上演すると、必ずといって良いほど満員御礼になる人気だったそうです。平安時代の菅原道真の失脚事件を扱った「菅原伝授手習鑑」(すがはらでんじゅてならないかがみ)や、源義経の悲劇を題材にした「義経千本桜」についても、同様に人気のある演目ですが、そのいずれもが歴史上の有名人の悲劇を扱ったものです。この手のストーリーの展開は、日本人のメンタリティーと共振しやすいのかしれません。

■ところで、この山科の「義士祭」ですが、1974年(昭和49年)に始まったそうです。元々は農村地域であった山科が、高度経済成長期に急激に住宅地へと変貌し、従来のコミュニティのあり方が大きく変化したことから、新たなコミュニティづくりが必要となり、その一環として始められたのだそうです。この辺りの「歴史的」な経緯について、もうすこし詳しく知りたいと思います。

近年になっても山科は長い間、田園風景が広がるのどかな土地でした。

しかし、昭和30年代後半から40年代の高度成長期、急速に宅地開発が進められ、人口が急増しました。昭和30年に約3万5千人だった人口が昭和40年には6万4千人、昭和50年には13万6千人と10年間のスパンでほぼ倍増しています。

このような急激なまちの開発や人口増は、それまでの地域コミュニティに大きな変革を迫ることにもなりました。「山科義士まつり」は、このような中、大石内蔵助良雄が浅野家再興に尽くしながら叶わず、吉良邸討ち入りを決意する間、京都・山科の地に隠棲した史実にちなみ、内蔵助と赤穂の義士たちをしのぶとともに、山科の住民と企業、行政が一体となり、地域の健全なコミュニティづくりのために連帯感を育成、高揚することを目的として、昭和49年から始められました。

山科区全13学区の自治連合会と山科区地域女性連合会、山科経済同友会を中心とした山科義士まつり実行委員会では、毎年創意工夫を凝らし、手づくりのまつりを運営しています。

行列途中の舞台では、東映太秦映画村の協力を得て、「刃傷松の廊下」や「切腹」「連判状改め」「討ち入り」などの芝居が迫力いっぱいに展開されるほか、可愛らしい幼稚園児による子ども義士隊や女性陣による「大石音頭」、「元禄花見踊り」が華を添えます。

更に、まつり当日の写真を対象に「山科義士まつり写真コンクール」が実施され、勇壮な義士の行列や沿道のところどころで上げられる勇ましい勝どきもなかなかのシャッターチャンスとなっています。

白髭神社-2016「社会学入門演習」-

■6月11日(土)・12日(日)の両日、「社会学入門演習」の現地実習を実施するために、担当しているクラスの1年生(男子学生10名・女子学生6名)とラーニングアシスタントの3年生と一緒に高島市を訪れました。11日は新旭町の針江集落の「針江生水の郷委員会」の皆様、12日は「高島ワニカフェ」の皆様にお世話になりました。ありがとうございました。このブログでは、この2日間の出来事を、少しずつ報告していくようにしたいと思います。

■11日は、午前10時半頃にJR近江高島駅に到着しました。高島観光協会から自転車をお借りして(レンタサイクル)、全員で、まずは白髭神社に向かいました。白髭神社には、琵琶湖に大きな朱塗りの鳥居があります。近江の厳島(宮島)とも呼ばれているようです。ちなみに、近江地方最古の大社とのことです。この大きな朱塗りの鳥居。琵琶湖を紹介するさいに、よく登場します。昨年の4月には、「琵琶湖とその水辺景観」が日本遺産に認定されていますが、白髭神社も構成文化財のひとつとなっています。高島市には、この白髭神社以外にも、11日の午後から訪問した針江を含む「針江・霜降の水辺景観」、そして12日の午前中に見学した「大溝の水辺景観」等があります。以下は、「日本遺産 滋賀」の公式サイトにある説明です。

「琵琶湖とその水辺景観-祈りと暮らしの水遺産」

滋賀県と大津市・彦根市・近江八幡市・高島市・東近江市・米原市が申請した「琵琶湖とその水辺景観-祈りと暮らしの水遺産」が、平成27年に文化庁から「日本遺産」として認定されました。

古来より穢れを除き、病を癒すものとして祀られてきた水。

その水を豊かに湛える瑠璃色に輝く琵琶湖の周囲では、「水の浄土」の教主・薬師如来が広く信仰され、琵琶湖をのぞんで建立された寺社は、今日も多くの人々の信仰を集めています。

また、琵琶湖とともに育まれた暮らしのなかには、日常の生活に山からの水や湧き水を使いながら、水を汚さない「暮らしの文化」が、現在もなお伝わっています。

さらに、湖辺の集落や湖中の島では、米と魚を活用した鮒ずしなどの独自の食文化やエリなどの伝統的な漁法が育まれてきました。古くから芸術や庭園の題材に取り上げられてきた琵琶湖とその水辺は、多くの生き物を育むとともに、近年では、水と人の営みが調和した文化的景観として、多くの現代人を惹きつけて止みません。

ここ滋賀には、日本人の高度な「水の文化」の歴史が集積されているのです。

■白髭神社で早めの昼食を摂り、全員で記念写真を撮りました。ちょっと残念だったことは、数台のジェットボートが騒音を立てて大きな鳥居を繰り返しくぐっていたことです。法律や規制の面で、このようなジェットボートの航行が可能なのかどうか私にはわかりませんが、「日本遺産」に選ばれた風景を味わおうとする者にとっては、あまり愉快なことではありませんでした。それはともかく、私たちは、レンタサイクルでJR近江高島駅まで戻り、電車で新旭に向かいました。

「まわしよみ新聞」(社会学入門演習)

■火曜日の2限は「社会学入門演習」です。1年生の大学入門ゼミといってもよいのかもしれません。私のクラスは16名。クラスの仲間内でもだいぶ親しくなってきているようですが、まだ完全に打ち解けているわけではありません。ということで、「まわしよみ新聞」を実施しました。「まわしよみ新聞」については、昨年の3年生ゼミでも実施しました。どことなくまだぎこちなさの残る最初の段階で、この「まわしよみ新聞」を実施することで、みんなすぐに打ち解けていきました。「まわしよみ新聞」については、こちらの解説を丁寧にお読みいただきたいと思いますが、自分が気になった記事について思ったことを話し、人の話しを聞くこを通して、お互いをより深く知るためのコミュニケーション・ツール…そのように考えていただければよいかと思います。昨日も、しだいに盛り上がっていきました。最初は、「新聞 ? まわしよみ?」と怪訝に思っていた学生たちでしたが、実際にやってみると予想外に面白い経験になったようです。

昨日の「社会学入門演習」

▪︎火曜日の2講ときは、「社会学入門演習」です。1年生の入門ゼミナールのようなものでしょうか。大学に慣れていくための入り口のようなゼミです。昨日は、急遽、瀬田キャンパスのミニツアーを実施しました。瀬田キャンパス、広いようでそんなに広くありません。しかし、学生は、自分が授業を受ける教室、食堂、そのような場所にしか行っていないようです。いろいろ好奇心を持ってキャンパス内をウロウロしているものだと思っていましたが、そうではないのです。せめて図書館ぐらいは行っておいて欲しいのですが、どうでしょうか…。というわけで、ミニツアーです。

▪︎火曜日の2講ときは、「社会学入門演習」です。1年生の入門ゼミナールのようなものでしょうか。大学に慣れていくための入り口のようなゼミです。昨日は、急遽、瀬田キャンパスのミニツアーを実施しました。瀬田キャンパス、広いようでそんなに広くありません。しかし、学生は、自分が授業を受ける教室、食堂、そのような場所にしか行っていないようです。いろいろ好奇心を持ってキャンパス内をウロウロしているものだと思っていましたが、そうではないのです。せめて図書館ぐらいは行っておいて欲しいのですが、どうでしょうか…。というわけで、ミニツアーです。

▪︎まずは、食堂の横にある「ボランティア・NPO活動センター」に行きました。学生のみなさんには、授業とアルバイトとサークルの間をぐるぐる回るだけ…の大学生活ではなく、大学の外にも、「社会的な課題・問題」にも目を向けて欲しいなと思っています。様々な人びととの出会いの中で、自分自身で勝手に⁉︎思い込んでいる「殻」を破って、自分の持っている可能性に気がついて欲しい、伸ばして欲しいと思います。さらに、社会と関わって生きて行くことの意味を感じて欲しいと思います。

▪︎この「ボランティア・NPO活動センター」の裏側に、立派な野球場があるのですが、多くの学生たちは実際にきちんと見たことがないようでした。硬式野球部と準硬式野球部の学生たちだけですね。ということで野球場を見学、そのあとは引き続き、隣接する雨天練習場「瀬田ドーム」を見学しました。この「瀬田ドーム」の横には、農学部の建物である9号館があります。エントランスあたりだけでもと思い、少しだけ見学させていただきました。実験や実習のための部屋があったり、壁面には、稲の様々な品種が展示されていたりすることを見て、学生たちは「農学部やな〜!!」とちょっと感動していました。私にとっては、そういう学生の反応の方が興味深かったのですが。

▪︎9号館の後は、引き続き、お許しを得て9号館の南側にある温室を見学させていただきました。すると、たまたまでしょうが、麦の遺伝について研究されている中村千春先生がやってこられました。そして、ご自身が実験中の温室で、先生の麦の遺伝に関する研究についてご説明くださいました。手のひらに乗っているのは、中村先生がピンセットで取り出した麦の花です。「かわいいでしょ」と言って、一人の女子学生の手のひらの上に乗せてくださいました。なかには、麦と稲の区別が曖昧な学生もいたのですが、そのような学生に対しても、中村先生は丁寧、かつユーモアを交えてわかりやすくお話しくださいました。

▪︎おそらくは、このようなミニツアーを実施していないと、学生たちは、農学部に近寄ることもなかったのではないかと思いますし、中村先生との出会いもなかったのではないかと思います。ちょっと好奇心を持ってみる、ちょっと勇気を持って行動してみると、自分の生きている世界が変化していきます。中村先生には、そのあとお礼のメールを差し上げましたが、頂いたお返信には、「学生諸君には、どんなことにも興味を持って、明るく前向きに人生を切り開いていって欲しい」と書いておられました。本当に、そう思います。学生のみなさん、中村先生と知り合いになったのですから、今度、キャンパスで先生をお見かけしたら、ぜひ挨拶をしてお話しをさせてもらってください。きっと、面白い展開になると思いますよ。

2016年度「社会学入門演習」

■11日(月)から実質的に授業が始まりました。キャンパスに行く最寄り駅のバス停は長蛇の列です。履修が確定するまで、しばらくこのような状況が続くのではないかと思います。さて、今年度、前期の私の時間割ですが、月曜日の2講時が「地域社会論Ⅰ」、火曜日の2講時が「社会学入門演習」、残りの授業はすべて金曜日に集中しています。残りは、昨年と同様に研究部関連の会議に対応できるように空けてあります。

■昨日は、第1回目の「社会学入門演習」でした。これは、新入生のための授業で、私のクラスは全員で16名です。この演習では何をするのかというと、6月に1泊2日の調査旅行をしてレポートにまとめて報告書を作成します。その過程で、大学での授業を履修するための基本的なことも同時に学ぶことになります。今日は、まだ情報処理の授業を受けていないため、パソコンのメールが使えないことから、取り急ぎ、全員とLINEで連絡が取れるようにしました。ラーニングアシスタントのF君や、テキパキと動く学生がいてくれるおかげで「社会学入門演習脇田班」のグループへの参加も1日で終わりました。パソコンからメールを送ることはできないけれど、LINEはできるというのは、なんだかいまどきの現象ですよね。

■今日は、それぞれ自己紹介をしてもらいました。その際、「大学4年間でチャレンジしたいことはなに?」と全員に聞いてみました。国内旅行であちこちに行きたい、韓国語を習得したい、英語のレベルを上げたい、高校の教員になりたい、自分が作曲した楽曲のCDを出したい、プロ野球選手になりたい…。いろいろ語ってくれました。しかし同時に、何をしたら良いのかよくわからない学生達も半分強いたように思います。この辺りも、いまどきなのかもしれません。教員として望むことは、授業とサークルとアルバイトの三角形を真面目にぐるぐる回ること以上の何かを、ぜひ大学の4年間で経験して欲しいということです。みなさん、期待していますよ。

関西「私鉄王国」

▪︎今日は、老母の世話の日でした。忙しくて手入れができていなかった老母宅の庭は、草がぼうぼうでジャングルのようになりかけていました。こまでは、見て見ぬ振りをしてきたのですが、さすがにこれでは…という状態でした。ということで、真昼の炎天下に、草刈機を持ち出し作業を始めました。年に何回か草刈りをしなければなりませんが、そのたびごとに優勢な草の種類が違います。今回は、草に加えて、このまま放っておくと樹になってしまう…そのような感じの植物も生えていました。これはいかん…と草刈りを始めたのです。

▪︎草刈りを終えた頃にiPhone6plusに電話がかかってきました。大学の学長室からでした。担当している研究部の懸案となっている課題に関して、学長室の会議で研究部長として話しをしてほしいという内容でした。着ていたポロシャツは汗びしょびしょで、しかも下はジーンズ、とても大学の会議に出席するような格好ではありませんでしたが、良いチャンスをいただけたので、老母の世話を完了させたのち、あわてて大学の本部に移動しました。

▪︎老母宅は兵庫県にあります。「能勢電鉄」、「阪急宝塚線」。「阪急十三駅」乗り換えの「阪急京都線」で「阪急四条河原町駅」まで行きます。そこからは、徒歩で「京阪本線」の「京阪祇園四条」まで移動。職場の本部のある「深草駅」までは10分です。なんとか予定の時刻に間に合わせることができました。老母宅から大学の本部まで全部私鉄で移動できます。さすが、関西は「私鉄王国」です。今回は、ひさしぶりに「阪急京都線」に乗りました。普段、大阪と京都のあいだは、阪急に乗るチャンスがあまりありません。ということで、満足いたしました(よくご理解いただけないと思いますが…電車好きなものでして…)。河原町では、阪急から京阪に徒歩で移動するさいに鴨川を渡ります。昨日は、前日の雨のせいでかなりの水量で、ゴーゴーと川の濁った水が流れていました。ところで、その鴨川の横には、「東華菜館」という有名な北京料理店の建物があります。私にとっては、ランドマークのような建物です。

▪︎このレトロな建物は、あのウィリアム・メレル・ヴォーリズが設計したもので、1926年に竣工しています。現在は、登録有形文化財になっています。また、このお店のエレベータは1924年OTIS製です。日本に現存する最古のエレベータなのだそうです。東華菜館の公式サイトにあるページでは、以下のように説明しています。

前身は、西洋料理店「矢尾政」。大正の頃よりビアホールブームが始まっており、大正13年、「矢尾政」二代目店主・浅井安次郎氏が新しいビアレストランをイメージし、その設計をウィリアム・メレル・ヴォーリズ氏に依頼。大正15年に、このスパニッシュ・バロックの洋館が生まれました。その後、戦時色が深まる中、洋食レストランの存続が許されない状況になり、浅井安次郎氏はこの建物を中国人の友人・于永善に託しました。中国山東省出身の于永善は、大連で北京料理のベースである山東料理を修得して来日しており、ここで北京料理店を創業。昭和20年末、「東華菜館」が誕生致しました。尚「東華菜館洛北店」は、現店主・于純政が、平成5年にオープン致しました。

シンプルなデザインの学校・教会建築を数多く残したヴォーリズ氏による商業建築は少なく、その中でも当店は氏による生涯唯一のレストラン建築です。特に玄関ファサードで印象的な海の幸・山の幸等食材のモチーフは、館内にちりばめられており、目を楽しませてくれます。シンプルな直線と曲線を組み合わせた天井や梁・腰板・扉の装飾が美しいのも特徴的。また、建物に合わせヴォーリズ氏により設計された調度品や花台も残っており、料理とともにお客様をもてなします。当店の建物は、ほぼ大正15年竣工当時の姿を残しており、今もその維持管理・保存に努めております。

1924年米国で製造、輸入されたOTIS製。格子形の蛇腹式内扉や時計針式のフロアインジケーターなど非常に珍しい器具が備わっている、現存する日本最古のエレベーターです。昇降は運転手による手動式であり、その操作盤・L字方向での二面開き扉等洗練された設計になっています。

▪︎娘は建築が専門なので、年末には、ここで家族の忘年会ができたらなあ…などと考えながら通り過ぎました。ここのお店では、冬に、中国風の「火鍋」料理をいただくことができます。「火鍋」とは、中華の鍋料理です。鍋の中央に炭を入れる煙突が立っている…そんな中華の鍋をご覧になったことはありませんか。ここの東華菜館の「火鍋」も、そのような形の鍋です。そのような鍋に、様々な具材を入れていきます。湯通ししたもの、揚げたもの等、具材ごとに適切な下準備を施してあるそうです。そのことで、最大限の味わい深さを引き出すのです。最高のスープから出た鍋の最後には、中華麺を入れて楽しみます。いかがでしょか。ちょっと、なんだか、人生の楽しみが増えました(大げさですが)。