卒論指導、卒寿の祝い、民間企業とNPOの協議

■このブログでは、あまり役に立つことを書いていません。といいますか、1人の大学教員の日々の出来事を書いているものですから…。まあ、公開日記のようなものですね。教員としての私に関する情報は、ブログタイトル下にあるブルーの文字のメニューバーをクリックしてご覧ください。というわけでして、今回も、そういう役に立たない「日々の出来事」を書いています。ご容赦ください。

■このブログでは、あまり役に立つことを書いていません。といいますか、1人の大学教員の日々の出来事を書いているものですから…。まあ、公開日記のようなものですね。教員としての私に関する情報は、ブログタイトル下にあるブルーの文字のメニューバーをクリックしてご覧ください。というわけでして、今回も、そういう役に立たない「日々の出来事」を書いています。ご容赦ください。

■月曜日の午前中、自宅で、zoomで2人の学生の卒論指導を行いました。夏期休暇中から、いろいろzoomで面談を積み重ねながら研究を進捗させている人もいますが、そうでない人もいます。こちらのお2人は、後者のそうでない人…になります。とはいえ、不真面目というわけではありません。いろいろ、自分なりには努力をされてきたのですが、次の一歩を踏み出せずにいます。もちろん、緊急事態宣言で大学の危機管理レベルが「2」から「3」になり、学外に調査に出かけていくことができなくなったことも大きいかなと思います。本当は夏期休暇中に調査をして欲しかったのですが、仕方がありません。再び危機管理レベルが10月から「2」に戻ります。時間はもうないわけですが、頑張って調査に出かけて欲しいと思います。

■午後からは引き続き自宅で学部の事務仕事等を行い、それらを済ませて後、大津の街中にある萬治元年創業の酒蔵・平井商店さんに向かいました。日本酒好きの義父の卒寿のお祝い(90歳)を贈るためです。平井商店さんは、私が贔屓にしている大津の中心市街地にある酒蔵です。

■大津は、大きい津、すなわち「大きな港」という意味の地名で、江戸幕府直轄の宿場町として江戸時代初期に誕生しました。「平井商店」さんは、その宿場町に1658年(万治元年)に創業された長い歴史を持つ酒蔵なのです。代表的な銘柄の「浅茅生」(あさぢお)は、後水尾天皇の皇子 聖護院宮道寛法親王(しょうごいんのみや どうかんほうしんのう)から賜られた和歌「浅茅生の 志げき野中の真清水は いく千世ふとも くみはつきせじ」に因んで命名されています。意味は、茅(あし=葦よしのことです)の生い茂っている湖(琵琶湖)の美しく清らかな清水は、どれだけ汲もうが何年経っても尽きることはないだろう」という意味なんだそうです。もちろん、琵琶湖の水で酒を醸しているわけではないのですが…。結局、岐阜には平井商店の「浅茅生 大吟醸」、「浅茅生 特別純米滋賀渡船六号 ひやおろし」、「浅茅生 大吟醸 曳山」、「北船路 純米吟醸」の4本を贈ることにしました。贈る側が言うことではないのですが、結構、豪華なラインナップだと思っています。ちなみに、最後の「北船路 純米吟醸」は、かつて私が指導していた学生たちによる研究グループ「北船路米づくり研究会」がプロデュースした日本酒です。

■「平井商店」さんの後は、浜大津にある通信会社を訪問しました。社員の皆さん方と、琵琶湖の環境保全活動に関わるステークホルダー間の「連帯」や「連携」を生み出す新しいプラットフォームづくりについて協議を行いました。今回で2回目の協議になります。まだ、具体的にブログに書けるレベルには至っていませんが、お互いの夢が共振しあったように思いました。お互いというのは、私が理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」が提案している「びわぽいんと」のアイデアや仕組みに寄り添っていただいくことができたからです。ありがたいことです。はやく、この取り組みが公表できるようになったらと思います。

■協議の後は、近くにある浜大津の公園を散策しました。時間は17時半頃でしたでしょうか。とても綺麗な空でした。少し暗くなるまで過ごしました。良いことがあったので、美しい空と心が共振し合ったのではないかと思います。もちろん、緊急事態宣言が解除されていれば、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に社員さん達と一緒に行って、さらに夢を語りあうことができるのでしょうが。解除までは、もう少しですね。引き続き感染に気をつけながら、大切なお店を常連客の1人として守って行きたいと思います。

(停泊している船ですが、左から、琵琶湖汽船の「ミシガン」、「ビアンカ」、一番右側は滋賀県庁の環境教育船「うみのこ」です。)

「滋賀データ活用コミュニティ」のキックオフイベント

■昨日の午後は、オンラインによる「滋賀データ活用コミュニティ」のキックオフイベントに参加しました。技術的なことはよくわからないのすが、NPO法人「琵琶故知新」の理事長としてお誘いいただき、参加することにしました。時間をいただいて、短いスピーチもさせていただきました。

■昨日のポイントは、琵琶湖環境問題の可視化・分析という点にありました。このイベントを開催した運営側には、「琵琶故知新」の理事の皆さんが入っておられます。「『琵琶故知新』の活動とあわせて、多くの方に琵琶湖の環境問題に興味を持ってもらいたい」という思いもあるようです。また、Tableauというオンライン上の分析プラットフォームの紹介もありました。このような「道具」を使って、どのようにして「琵琶湖の環境問題解決」につなげていけるのかという問題提起なのだと思います。

■ただ、サブタイトルに「琵琶湖の環境問題解決に、市民活動×テクノロジーで挑む」とあるわけですが、その中身が問われることになるでしょう。そういう意味で、「市民活動×テクノロジー」の可能性をこれから探っていくためのキックオフイベントなのだと思います。私個人は、もう少しこの Tableauを使った分析の事例を知りたいと思いました。企業が経営の状況を分析するためには有効なツールのようですが、琵琶湖の環境問題のような公共的課題の分析、しかも環境ガバナンスを担保した上で、このようなツールはどのように使いこなせるのでしょうか。その辺りが、私程度の理解ではよくわかりませんでした。もっと様々な事例があると、イメージも湧きやすいのですが…。現実は、まずは技術が先行していて、むしろそのポテンシャルを探るための事例が欲しいということなのかな…とも思いました。また、関係者にいろいろ聞いてみようと思います。

■Tableauの公式サイトにある紹介ビデオを見ると、ちょっと私が考えている方向性とは違う技術だなあと思いました。技術開発の前提になっていること、もう少し具体的に言えば、技術開発の前提のなかにある「人間観」や「社会観」が異なっているのだと思います。「琵琶湖の環境問題解決」に向けて…ということを、自分の問題関心に基づいて言い換えると、多様なステークホルダーが参加・参画するガバナンスの中で、コミュニケーションを促進するためのツールとして、どこまでカスタマイズできるのかなということになります。

■「琵琶故知新」でこれから運営していく「びわぽいんと」の元になったツールも、消費者と街中の商店をつなぐためのツールとして開発されましたが、そのようなツールを、琵琶湖の環境問題に取り組む環境保全団体をつなぎ、そこから連帯を生み出すためのツールにカスタマイズすることができました。まだ「絵に描いた餅」状態ではありますが、展望が見えてきました。このTableauについてもそのような展望が見えてきたらいいなと思います。

滋賀県立大学を訪問

■昨日は、午前中、瀬田キャンパスで仕事でした。コロナ禍の中、学生が調査に出かける際は、担当教員が書類を書いて申請しなければならないのです。けっこう煩雑なんですね。それから学外にもメールをして、本の編集作業もして…と諸々の用事を済ませてから、午後は南彦根・八坂にある滋賀県立大学へ移動しました。

■滋賀県立大学では、ひさしぶりに高橋滝治郎さんにお会いしましたと。県庁の農政部長をされている時は、滋賀県の取り組みが、FAOによって「世界農業遺産」に認証されるようにと、まるで祈願するかのように、多くの滋賀県庁職員の皆さんと一緒に「100kmウルトラウォーキング」を何度も一緒に歩きました(いつも前半でいてきぼりにされ、私がゴールした時は、すでに帰宅されているというパターン…)。今は県大の地域連携担当理事をされおられます。お会いしたのは短い時間でしたが、お元気そうでした。

■高橋さんにご挨拶をした後は、環境科学部の瀧健太郎さんの研究室を訪問しました。特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事長としてお話を伺いました。予想通り、とてもおもしろいお話をお聞かせくださいました。河川工学、小さな自然再生等がご専門です。瀧さんのこれまでのお仕事についてお話しいただきながら、合意形成の問題についてにいろいろ学ぶことができました(これ、「琵琶故知新」のサイトで記事になる予定です)。瀧先生、ありがとうございました。瀧さんへのインタビューを終えて、これから大津に移動しました。「琵琶故知新」の理事の皆さんとの打ち合わせです。このブログにいくつも書いてきましたが、「びわぽいんと」の運営に関する打ち合わせです。コロナ禍で、ちょっと足踏み状態なのですが、少しでも前進しなければなりませんからね。

「オーパル」さんを訪問

■昨日の午前中、参加している市民団体「水草は宝の山」(水宝山)のメンバーの皆さんのところへ伺いました。この「水宝山」を母体して設立された非営利活動法人「琵琶故知新」の最近の活動状況について、事務局長の藤澤栄一さんと一緒にご説明するためです。

■昨日の午前中、参加している市民団体「水草は宝の山」(水宝山)のメンバーの皆さんのところへ伺いました。この「水宝山」を母体して設立された非営利活動法人「琵琶故知新」の最近の活動状況について、事務局長の藤澤栄一さんと一緒にご説明するためです。

■まず最初に伺ったのは、湖西の琵琶湖畔にあるスポーツ・環境体験施設「オーパル」代表取締役の山脇秀錬さんです。「オーパル」について少しご紹介しますが、修学旅行等、学校向け琵琶湖体験学習 ・琵琶湖での活動を中心とした自然体験 ・カヌー(カヤック)、ウォーターボール、ウェイクボードなどのスクール ・ドラゴンボートの普及活動 ・子どもを対象としたレーシングカヌー教室などを事業として取り組んでおられます。

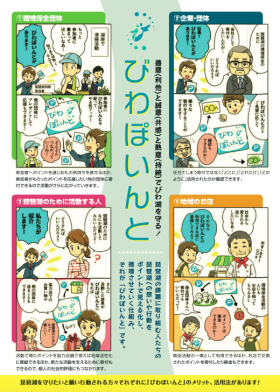

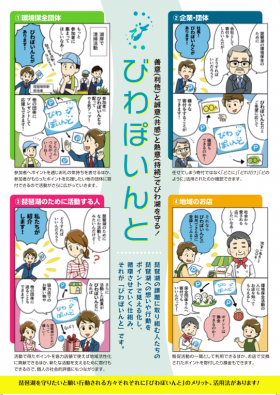

■さて、山脇さんには、まず「びわぽいんと」の進捗状況をご説明いたしました。「びわぽいんと」とは、facebookやこのブログでもご紹介してきましたが、琵琶湖の環境保全活動に取り組む諸団体がつながり支え合うための仕組みです。

オーパル

びわぽいんと

■「びわぽいんと」の進捗状況についてご説明したあと、「オーパル」に隣接する浜の様子を拝見させていただきました。今、琵琶湖の水位は低下しているわけですが、それなりの量の水草が漂着していました。また、浜に近いところにも水草が流れ着いていることが確認されました。それらの水草、腐敗すると大変臭くなります。しかし、水からあげて乾燥させれば、そのような悪臭はしません。しかも、土壌改良剤(水草堆肥)として利用することができます。

■今は「オーパル」さんだけで除去をされていますが、将来的には、このような水草の除去に環境ボランティアが参加することができないか、そして除去したのち乾燥させた水草を、地域の菜園の土壌改良剤として使えないか、そのあたりのことを「水宝山」や「琵琶故知新」としては活動の課題においています。活動のメインの浜は、堅田の真野浜になりますが、「オーパル」が管理されているこちらの浜についても、真野浜とは少し違ったスタイルで水草の有効利用を進めることができればと考えています。

■少し遠くを眺めると、東近江市からバスやってこれらた中学生の生徒さんたちが、「オーパル」のドラゴンボートに乗っておられるのが見えました。コロナ禍のために修学旅行に行けなかった代わりに、こうやって琵琶湖を楽しんでおられるようです。

【追記】■私は、琵琶湖の周囲にある個々の浜と、そこに隣接するコミュニティや地域の実情に応じて、漂着する水草の有効利用の仕組みがあって良いと思っています。また、そうでないといけないと思っています。そのような水草有効利用の仕組みを「小さな循環」と呼んでいます。外部から「小さな循環」を繋いで「大きな循環」にしてやろう…などとは思ってはいけません。「小さな循環」の中で参加される皆さんにとっての参加することの「意味」がきちんと担保されることが非常に重要だからです。「小さな循環」は小さいままで良いし、それが大切だと思うのです。その上で、異なる多様な「小さな循環」と緩やかにどう連帯していくかが問われることになります。

■このような「小さな循環」とは別に、「大きな循環」があっても良いと思います。毎年、滋賀県が刈り取り船で南湖の水草を刈り取っています。大量の水草を刈り取っています。それらの大量の水草は陸地で乾燥させ、無料で配布されていたと思います。税金を使って刈り取っているので、刈り取った水草をどういう仕組みで有効利用していくのか、そこには様々な制約条件があるのではないかと思います。理想を言えば、刈り取った水草から生まれた経済的価値を、刈り取りの費用に還元していくような社会的仕組みができて欲しいと思います。

「琵琶故知新」の理事会

■金曜日の晩は、特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事会でした。出席は、私も含めて7人。そのうち3人の方がZoomによる出席で、お1人欠席でした。この理事会、だいたい月1回のペースで開催しています。「琵琶故知新」では公式サイトも整え、環境保全活動を相互に支え合うための「びわぽいんと」の仕組みを、これから稼働できるように鍛え上げていくための活動に入る予定だったのですが、新型コロナウイルスの感染拡大の中で、活動が停滞してしまいました。どうやって前進させていくのか。この日の理事会では、お互いにアイデアを出し合いました。もっとも理事会とはいってもご覧の通り、ビールなども飲みながらリラックスして、みんなで夢を語ることを楽しんだわけです。もちろん、夢だけ語っていては前進しません。琵琶湖汽船の川戸さん(副理事長)の提案をもとに、ロードマップと役割分担を明確にすることになりました。近江ディアイの藤澤さん(事務局長)と私とで叩き台を作り、次回の理事会で意見をいただく予定です。私自身、NPOの運営は初めての経験で、いろいろ勉強になります。六十の手習…というやつでしょうか。

■こちらは「琵琶故知新」の公式サイトです。この公式サイトを開設した目的は、「びわ湖で活躍する人たちとびわ湖について情報を探している人たちをつなぎ、多くのみなさんにびわ湖の環境問題に関心をもってもらうこと」にあります。それぞれの方が、それぞれの立場から琵琶湖に関心をお持ちかと思いますが、その関心の持ち方は様々です。様々と書きましたが、言い換えれば、その多様性や多元性を活かすようなネットワークが生まれれてくると素敵だなと思っています。

■この公式サイトの「びわ湖トピックス!」では、インターネット、メディア、公共団体、ブログなど、さまざまな琵琶湖に関する情報を「びわ湖トピックス」としてこちらのコーナーでお知らせしています。琵琶湖に関する情報を探そうと思うと時間がかかってしまうことから、こちらのコーナーを見ていただければ、皆様の欲しい琵琶湖情報に出合えるかもしれません。その他にも、「びわ湖あれこれ」、「人・団体」、「食・体験」、「イベント」等で、様々な情報を提供してまいります。どうぞ、よろしくお願いいたします。

■「びわぽいんと」については、こちらからご覧ください。

■「琵琶故知新」では、滋賀県内の環境保全団体やグループの皆様、CSRやCSV、それからSDG’sに関心をお持ちの企業の皆様、行政機関の皆様に、この「びわぽいんと」に関してご説明に上がることを予定しています。どうかよろしくお願いいたします。また、大津市の真野浜をベースビーチにして、様々な楽しみながら水辺環境の保全に取り組み、素敵なビーチにしていくための活動に取り組みたいと思っています。また、こちらのブログでもご紹介させていただく予定です。

春の湖(うみ)、春の里

■外出を自粛していますが、近くに車で買い物には行きます。そのついでに、市民団体「水草は宝の山」と特定非営利活動法人「琵琶故知新」で一緒に活動している仲間、民宿きよみ荘の経営者である山田英二さんを訪問してきました。訪問した時は、ちょうど作業をされている最中でした。民宿を経営されていますが、新型コロナウイルスで予約にキャンセルが出ているとのお話でした。厳しい現実ですね。世の中は新型コロナウイルスの感染拡大で大変な状況ですが、山田さんが掃除をされている真野浜は、穏やかな春の湖(うみ)でした。丸い板に描かれた蝶々、これは山田さんが製作されたオブジェのようです。山田さんが作業をされいる側には、廃材を使ったプランターが置かれていました。このプランターにはアイリスが植えられていました。そのうちに、真野浜に飾られる予定です。

■山田さんは、経営されている民宿の前に広がる真野浜を大変大切にされています。時に大量に流れ着く水草等も、濡れたまま腐敗して不快な悪臭が発生する前に、丁寧に岸に熊手で引き揚げて砂浜で乾燥させて、回収のうえ処理されています。そのようなコツコツと努力をされてきたわけですが、山田さんご自身は、「楽しいからやっているんです」とおっしゃいます。山田さんがこうやって浜の掃除をされていると、不思議なことに、たくさんの方たちが散歩にやってくるようになりました。写真をご覧いただけばご理解いただけると思いますが、大変気持ちの良い浜です。しかし、そのような浜も、流れ着いた大量の水草から悪臭が漂ってくるような浜であれば、誰も近づきません。山田さんによれば、最近は、ゴミ袋を持って浜に漂着したゴミを回収しながら散歩をする方達がいらっしゃるようです。素敵ですね〜。

■一般に、人の手が加わらなくなった自然環境、人の意識から遠のいてしまった自然環境は、劣化していくリスクが高まりますが、この真野浜の場合は逆ですね。山田さんが丁寧にお世話をされ、多くの人が「自分たちの浜」として意識するようになってきたのです。市民団体である「水草は宝の山」の活動は、この山田さんの日々の実践からスタートしてしています。このような例が、琵琶湖の周りのあちこちに生まれてくるためには、どのようなことが必要なのでしょうか。私たちは、そのために特定非営利活動法人「琵琶故知新」という団体を設立し、「びわぽいんと」という仕組みをこれから立ち上げようとしています。私は、小さな地域の日々の実践を「つなぎ」、そのような多くの方達による実践が身近な環境を保全していることを「しらせ」、多くの皆さんが日々の実践を「ささえる」ことが可能なになるような仕組みだと考えています。

■山田さんとお別れした後は、買い物の続きをして、自宅の比較的近くにある新興住宅地「仰木の里」に行きました。この住宅地には、大きな公園があります。公園の横には川が流れていて(川というよりも、住宅地造成に伴って造成された放水路…のような感じでしょうか)、川と公園や住宅地をとの間の法面にはたくさんの桜が植えられています。その桜がこの季節、とても美しい風景をこの住宅地に生み出してくれます。多くの方たちは、新型コロナウイルスたいつくのためにマスクをして、社会的距離を保ちながら、公園の散策を楽しんでおられました。このような公園は、この住宅地の価値を高めていると私は思うのですが、お住まいの皆さんはどのようにお考えなのでしょうね。

NPOの理事会

■昨日は大学での仕事を終えた後、夕方から特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事会が開かれました。NPOの事務所は、NPOの事務局長をしていただいている藤澤栄一さんのご好意で、藤澤さんが経営する「近江ディアイ」の中に置かせてもらっています。場所は、滋賀県庁の西側のあたりになります。早く、独り立ちしてオフィスを持てるようになりたいと思っていますが、なかなかでしょうね。それはともかく、私たちのNPOでは、月1回、役員が集まって理事会を開催することにしています。役員は私も含めて以下の皆さんになります。

理事長 : 𦚰田 健一(龍谷大学社会学部教授)

副理事長 : 川戸良幸(琵琶湖汽船株式会社代表取締役)

副理事長 : 近藤 康久(総合地球環境学研究所准教授)

理事 : 深尾昌峰(龍谷大学政策学部教授)

理事 : 山田 英二(民宿きよみ荘オーナー)

理事 : 佐藤 拓也(YuMake合同会社代表社員)

理事 :(事務局長)藤澤 栄一(近江ディアイ株式会社代表取締役)

監事 : 秋國 寛(株式会社DIIIG代表取締役)

■もちろん、月1回の理事会に全員が集まることはできません。昨日は、深尾さんが欠席でした。大津で働いている琵琶湖汽船の川戸さん、事務局長の藤澤さん、そして私はNPOの事務所に集まりましたが、その他の皆さんはネットを通しての参加になりました。今、世の中には、新型コロナウイルスのために在宅でテレワークをする方たちが多数おられますが、そこでよく使われているのがzoomと呼ばれるビデオ会議システムです。昨晩の理事会でも、このzoomを使って神戸、奈良、京都、大津市でも遠方の堅田におられる理事の皆さんと会議を行いました。最初は戸惑いがありましたが、このzoomとDropboxがあれば、まあなんとか会議はできるんじゃないのかな…そのような気持ちになっています。ただ、喋り方が普段以上に大げさになって、声も大きくなりますね。これから、退職するまでは大学×NPOの仕事のパターンが続くことになります。大学での地域連携の仕事に加えて、NPOの活動も少しずつ盛り上げていくので、どうか皆さん応援してくださいね。

■ところで、特定非営利活動法人「琵琶故知新」ってどういうNPOなの?…という方もたくさんいらっしゃると思います。以下は、設立趣旨です

琵琶湖は、日本最大の淡水湖にして世界有数の古代湖であり、長い歴史をかけて、独自の生態系と文化を育んできました。ところが、戦後の経済発展に伴う人間活動の影響のもと、富栄養化による水質悪化が急速に進行しました。合成洗剤の使用に反対する県民運動が大きなうねりとなり、1979年には、「滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例」が制定されました。また、下水道も、全国の平均を上回るスピードで急速に普及してきました。それらの対策により、水質悪化の進行については、いったんは収まったかに見えました。しかし、その後、外来性生物の問題をその典型として、生態系に関わる問題が浮上するようになりました。1994年には、大渇水をきっか けとして、水草が南湖を中心に大量に繁茂するようになりました。そして、切れた水草が湖辺に漂着し腐敗臭を発するなど、新種の環境問題が相次いで認知されるようになりました。

滋賀県は、県民の環境意識が総じて高いといわれています。その一方で、この水草に関する問題については、地域住民からの苦情が自治体に寄せられるなど、その対策は行政に頼りがちでもあります。今後、人口が減少に転じると、税収減が見込まれる自治体では、公共サービスが減少に向かうことは避けられません。結果、地域の環境問題への対処においては、市民による自助・共助の取り組みが重要性を増してくることになるでしょう。そのためには、環境保全に積極的な市民が、主体的かつ持続的に環境問題の解決に取り組むことが可能になるような、環境自治の実現に向けて社会を組み替えていく必要があります。

そのような状況の中で、私たちは、のちにメンバーとなる一人が毎朝湖畔に打ち上げられた水草の清掃を続けていることを知りました。そしてそのメンバーと語りあうなかで、清掃活動を行いながら打ち上げられた水草の堆肥化や再利用を進めて、地域内で「小さな循環」を生み出せないかと考えるようになりました。また、滋賀県が刈り取った大量の水草を、民間企業の活力も活用して堆肥化し、多くの市民が市民活動の一環としてその堆肥化された水草を利用する「大きな循環」を生み出せないかと考えるようにもなりました。

2017年には、市民団体「水宝山」(水草は宝の山)を結成しました。この構想を、社会課題解決アイディアコンテスト(チャレンジ!オープンガバナンス2017)に大津市とともに応募したり、市民ワークショップを催したりする中からもヒントを得るなかで、環境活動の主催者と参加者に対する「ありがとう」の気持ちや琵琶湖の環境を守りたいという想いを、「びわぽいんと」という地域ポイントの形で循環させる仕組みを開発しました。今後は、この仕組みを地域に定着させ、琵琶湖の環境活動に関わる人たちの連帯を深めるとともに、環境問題を「他人事」ではなく「自分事」(じぶんごと)ととらえて行動する人を増やし、環境自治の基盤を支えていきたいと考えています。

今回、法人として申請するに至ったのは、任意団体として実践してきた活動を地域に定着させ、継続的に推進していくことと、琵琶湖の環境保全に関わる自治体や大学・研究機関、企業、特定非営利活動法人、その他団体との連携を深めていくために、社会的に認められた公的な組織にする必要があると考えたからです。また、「びわぽいんと」には金銭の授受が発生しますが、この仕組みは営利目的ではなく、「善意の循環」という公益を目的とするものであるため、特定非営利活動法人格を取得することが最適であると考えました。

法人化することによって、組織を発展、確立し、将来的に環境自治の実現に資するさまざまな展開をすることができるようになり、社会に広く貢献できると考えます。

皆様のご理解と幅広いご支援をお願いいたします。

■昨日の理事会では、以下の報告と競技が行われました。NPOの事務所住所変更、Dropboxの活用、会計、IP電話とTechSopeへの登録、新会員の募集、琵琶湖サポーターズネットワークーの参加と入会について、琵琶故知新公式サイトに関連する様々な事項(アクセス状況、取材・記事公開状況、広告枠の活用、4月以降のサイト運営等…)。昨日の議論を下に、監事の秋國さんには、今後の事業展開のフローを作成していただくことになりました。次回の理事会では、そのフローを骨格について、理事の皆さんと議論をして肉付けしていくことになりました。私自身、これまでNPOの経験は全くありませんが、普段の大学での会議とは違って、とても新鮮な気持ちで会議に参加しています。

琵琶故知新が運営する「びわぽいんと」の動画(長編)

琵琶湖の南湖に繁茂する水草の問題をなんとかしなければ…。

2017年に様々な職業の方達が集まり市民団体「水草は宝の山」(水宝山)が結成されました。そして、湖岸に漂着する切れた水草を水草堆肥(土壌改良剤)として循環させるために、地域コミュニティの菜園等で有効利用する「小さな循環」と、企業や多くの市民が協働する中で滋賀県が刈り取った水草を有効利用する「大きな循環」を検討していくことになりました。

そのような検討の中から、水草の問題だけでなく、琵琶湖のために活動する様々な団体をつないで相互に支え合うための仕組み「びわぽいんと」を運用することにもなり、2019年末に、特定非営利活動法人「琵琶故知新」を設立いたしました。

この動画は、私たちの思いを表現したものです。ぜひ、公式サイトもご覧ください。

■このYouTubeの動画では、特定非営利活動法人「琵琶故知新」と、「琵琶故知新」が運営する「びわぽいんと」について紹介しています。長編と短編がありますが、こちらは長編の方です。「琵琶故知新」の理事だけでなく、「琵琶故知新」の母体となった市民グループ「水草は宝の山」(水宝山)の仲間も登場しています。どうぞ、ご覧ください。

地域連携セミナーと「びわぽいんと」のお披露目

■今日は、大津市の「コラボしが21」で、第32回地球研地域連携セミナー(滋賀)「びわ湖の水草 市民がはじめる環境自治」が開催されました。どれだけの方が参加されるかなと思っていましたが、会場がいっぱいになりました。NPO、学生団体、地域住民、そして大学・研究機関の皆さんが参加されました。大学生からご高齢の方たちまで、みんなで盛り上がることができました。まあ、関係者もけっこう多いわけですが。私は、全体の総括という役割だったのですが、テーブルごとの多様な議論をまとめることなどできるはずもなく、今、思っていることをお話させていただきました。きちんと気持ちと想いが伝わったかな。

■何か、あらかじめ話すことを用意してきたわけでもありません。その場で、頭に浮かんできたことをお話しました。どんなことを話したのかな…と考えてもきちんと思い出せませんが、お越しいただいた皆さんの、何というか強い反応を感じました。たぶん、きちんと伝わったのではないかと思います。総合地球環境学研究所が動画を撮影しているので、そのうにこちらにもリンクをアップできるのではないかと思います。

■今日の第32回地球研地域連携セミナーでは、特定非営利活動法人「琵琶故知新」が運営する「びわぽいんと」に関しても、紹介が行われました。先日、完成したばかりのチラシも配布されました。ということで、こちらでもお披露目。セミナーの後は、「滋賀SDGs×イノべーションハブ」の方から、「ぜひ、応援させてもらいたい!!」とのお言葉をいただきました。ありがたいことです。この「滋賀SDGs×イノべーションハブ」は、滋賀県と経済界が協力し、官民連携の組織として創設された団体です。いろいろご相談をさせていただこうと思います。県内企業の皆様、環境保全団体の皆さん、どうかよろしくお願いいたします。これから、県内各地、説明の行脚をさせていただきます。ご要望があれば、可能な限り、ご説明に上がります。

特定非営利活動法人「琵琶故知新」の登記が完了。

■昨年の年末、12月29日に「『琵琶故知新』の法人登記」を投稿しました。その際、「何も問題の指摘がなければ、ぎりぎり令和元年の設立ということになります」とお知らせしました。結果として、特定非営利活動法人「琵琶故知新」の登記が、令和1年12月26日付で完了したことを確認しました。昨日は、銀行口座も作り、滋賀県庁にも登記完了の報告に行きました。「目的」のなかにある「びわぽいんと」については、現在、動画とチラシを作成中ですので、それらが完成したのちにご説明させていただきます。特定非営利活動法人「琵琶故知新」の活動の目的ですが、以下の通りです。

目的

この法人は、 琵琶湖の環境保全に関わるさまざまな主体の想いが地域ポイントやwebサイトを通じて循環する仕組みを提供、 定着させ、 それら主体間の連帯を深めるとともに、 環境問題を「自分事」ととらえて行動する人を増やし、環境自治の基盤を支えることを目的とする。この法人は、 その目的を達成するため、 次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。(1)環境の保全を図る活動

(2)情報化社会の発展を図る活動

(3)科学技術の振興を図る活動

(4)まちづくりの推進を図る活動

(5)社会教育の推進を図る活動

(6)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、 助言又は援助の活動この法人は、 その目的を達成するため、 次の特定非営利活動に係る事業を行う。

(1)琵琶湖の環境保全に関わる事業

(2)環境保全全般に関わるさまざまな情報技術の開発や応用事業

(3)地域ポイントサー ビス「びわぽいんと」の提供と運営事業

(4)琵琶湖の総合情報webサイト「琵琶故知新」の提供と運営事業

(5)その他上記に関連する一切の事業