ひさしぶりに亀甲さんと

▪️昨日の朝、近畿大学水産学部に勤務されている亀甲武志さんから、スマホのショートメールで連絡がありました。滋賀県庁で会議があるので、会議が終わった後「利やん」一緒に飲みませんかというお誘いでした。もちろん(^^)とお受けしました。亀甲さんは、以前、滋賀県庁で水産技師をされていました。水産試験場で研究をされていたのです。滋賀県が世界農業遺産にチャレンジされたときに、私は申請をサポートする仕事をしていたのですが、その時に、亀甲さんと知り合いになりました。申請チームのお1人でした。また、総合地球環境学研究所のプロジェクトでもご一緒しました。

▪️昨日はひさしぶりに亀甲さんとじっくりお話ができました。環境保全に向けての、私の基本的な考え方についても、環境ガバナンスについてお話させて頂きました。きちんとご理解、納得していただき、ありがたかったです。私は、亀甲さんの、地球温暖化とイワナの生息域に関するお話にとても関心を持ちました。こういう呑み会から、新しい研究プロジェクトが生まれてくるといいんですけどね。亀甲さんからは、今朝、や晴れショートメールでメッセージが届きました。「昨日はありがとうございました!とても楽しかったです!またよろしくお願いいたします!今度はIさんやOさんたちもお誘いします!」。IさんとOさんは、世界農業遺産関係の仲間です。で、昨晩、亀甲さんとはLINE交換すればよかったなと。また、今度ね。

中学校の「部活動の地域移行」

▪️大学吹奏楽部の部長をしていましたし、今は近江八幡市教育委員会の点検・評価委員を務めていることもあり、中学校の部活動、特に吹奏楽部の「地域移行」のことが気になっています。いろいろ調べていたからでしょう、Googleが「地域移行」に関連する記事を探してきて見せてくれるようになっています。

▪️「部活動の地域移行」とは、「学校の部活動を地域が主体となって運営するクラブ活動に移行する取り組み」のことです。文科省の方針です。部活動の顧問されている先生たちの激務、大変ですよね。教員も、ワークライフバランスをきちんと考えていく時代になっています。ということでの、文科省の方針です。ただ、それぞれの地域には地域固有の事情や条件があり、全国一律にというわけにはなかなかいかないのかなと思います。「地域移行」するにしても、それぞれの自治体で工夫を重ねて、段階を踏まえないとうまく行きません。でも、地域移行できずに、廃部になっていく吹奏楽部もたくさんあるでしょうね。吹奏楽部の活動を

維持するためには、指導者の問題に加えて、経済的な問題も非常に重いのです。

▪️地域に移行すると、学校や教育委員会ではなく、基本、保護者が経済的な負担をしなくてはいけません。楽器の購入、メンテナンス、コンクールへの参加に伴う輸送代、バスの借り上げ…。もちろん、自治体からの補助金もあるとは思いますが、経済的な負担の多くは保護者になります。そうすると、負担できる保護者と、それは絶対に無理という保護者がおられるのではないか思います。子ども:「吹奏楽部に入りたいのだけど、これだけの年間の負担がいるんだって」、保護者:「そうなんか、ごめんね。我が家ではとても無理やわ」。そういう家庭もきっと出てくると思います。そうなると、中学校の部活動においても「体験格差」が生じることになるのではないかと思います。

▪️とはいえ、記事の最後の部分、大切かなと思います。

「これまでは、学校が部活をやってくれて当たり前だったし、そこに先生に払う講師料などがあったわけでもなく、ある程度専門的なことも教えてもらえて“当然”みたいな感じでいた」

「むしろ今後は、私たち地域側が意識を変えて『協力していく』という体制を作らないといけない…」地域それぞれにの課題から、部活動の『地域展開』がスムーズに行かないケースもありそうですが、学校や保護者だけではなく『地域の子どもたちは地域で育てる』という意識の広がりこそが、子どもの活動場所を狭めないための第一歩となりそうです。

▪️「地域の子どもたちは地域で育てる」というのは、「自治の精神」を涵養していくということなのでしょう。自治って、まちづくりと言い換えてもいいかもしれません。「まちづくりは人づくり」とも言いますからね。こうやって、地域の大人に指導をしてもらいながら、また応援してもらいながら、部活動に取り組んだ経験が、子どもたちにとって意味のある経験になってほしいと思います。そして、将来、こういう「地域移行」による「アウトカム」が地域にとってもプラスになってほしいと思います。

▪️付け加えることになりますが、こういう記事もありました。

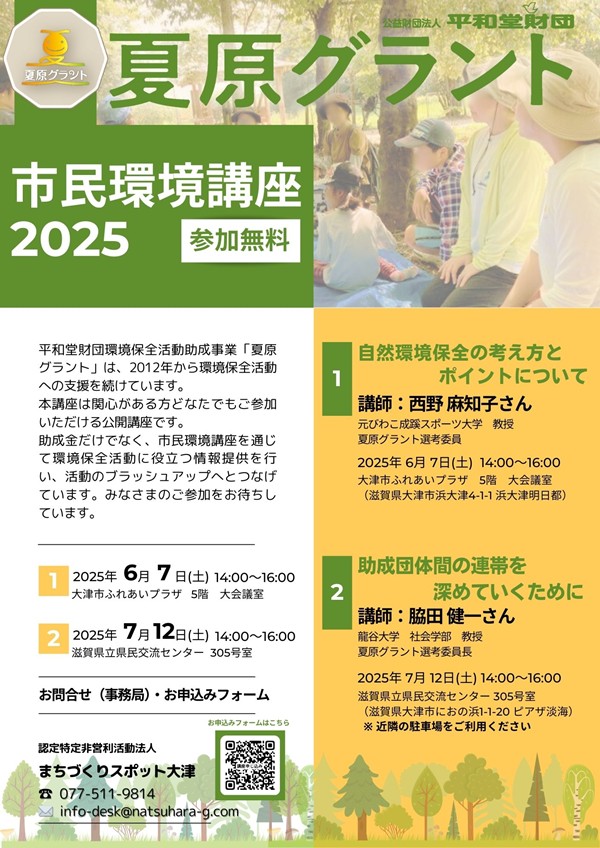

夏原グラント「市民環境講座2025」でのグループワーク

▪️ 公益財団法人平和堂財団の「夏原グラント」。今日、「市民環境講座2025」の第2回目が開催されました。場所は、滋賀県立県民交流センターです。今日は講座の講師を務めました。今回の講座は14時から16時までの2時間でしたが、冒頭の30分は、講師ということもあり私から少しお話をしました。助成を受けることで、団体の運営がしっかりして市民団体として「エンパワーメント」していくということ。それから地域社会から信頼も得られるし、他の団体との連帯、連携、協働も生まれて、「社会関係資本」が蓄積されていくということ。さらには、活動の中から「幸せのモノサシ」が生み出されていくということ。これらのお話は、岩手県北にある「NPO法人地域づくりサポーターズ」の「活動助成事業」に長い期間、審査委員として関わらせていただいた時の経験をもとにしています。

▪️ 公益財団法人平和堂財団の「夏原グラント」。今日、「市民環境講座2025」の第2回目が開催されました。場所は、滋賀県立県民交流センターです。今日は講座の講師を務めました。今回の講座は14時から16時までの2時間でしたが、冒頭の30分は、講師ということもあり私から少しお話をしました。助成を受けることで、団体の運営がしっかりして市民団体として「エンパワーメント」していくということ。それから地域社会から信頼も得られるし、他の団体との連帯、連携、協働も生まれて、「社会関係資本」が蓄積されていくということ。さらには、活動の中から「幸せのモノサシ」が生み出されていくということ。これらのお話は、岩手県北にある「NPO法人地域づくりサポーターズ」の「活動助成事業」に長い期間、審査委員として関わらせていただいた時の経験をもとにしています。

▪️もともとは、地域社会を客観的に調査して研究する…、まあ普通の研究スタイルだったわけですが、龍大以前に勤務していた岩手県立大学総合政策学部に勤務し、社会学以外の分野の研究者と交流できたこと、学外では地域社会の皆さんとたくさん交流をさせていただき、「NPO法人地域づくりサポーターズ」の「活動助成事業」の審査員を務めさせていただいた時の経験は、その後の私の生き方そのものに、大きく影響を与えているように思います。龍谷大学に勤務するようになってからも、地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」や社会共生実習にも関わってきました。この「夏原グラント」の選考委員も、そのような過去の経験の延長線上にあるように思います。結果としてなんですが、過去を省みると、それらの経験に導かれるように生きてきたんだなと思います。ちなみに、「夏原グラント」の選考委員も今年度の11年目になります。

▪️そのような個人的なことはともかく、私からお話をさせていただいた後は、財団から助成された団体の皆さんとグループワークに取り組みました。昨日の市民講座では、このグループワークがメインでした。なんのためのグループワークかというと、講座のタイトルの通り、「助成団体間の連帯を深めていくために」です。ほとんどの方達が、お互いに初対面でした。最初は「病院の待合室」のようでした。でもすぐに打ち解けて、ものすごく盛り上がりました。楽しそうでした。お互いに自分たちの活動を熱く語り、共感しながら熱心に耳を傾ける。とても幸せそうでした。その雰囲気に、私も幸せを感じることができました。素敵なことだなと思いました。ちなみに、グループワークの進め方については、先日大学で開催した社会共生実習の体験共有会からヒントをいただきました(土田美世子先生、ありがとうございます)。そこにワールドカフェの方法も少し加えた形で進めました。

▪️こうやってお互いに語り合うことを通して、いろいろアイデアも出てきました。また、すでに夏原グラントで知り合った団体同士で、一緒に活動に取り組んでいるというお話もお聞かせいただきました。素晴らしい。夏原グラントの選考委員長を務めていますが、とても嬉しいことですし、ありがたいことだと思います。財団から助成を受けるだけでなく、そのことを契機に、様々な「ご縁」が生まれ、連帯と協働のネットワークがさらに拡大していくことを願っています。昨日は、私が会場から帰宅した後も、残って語り合っておられた皆さんがいらっしゃったようです。そのことを、夏原グラントの事務局をされている「まちづくりスポット大津」の方から教えていただきました。

夏原グラント「市民環境講座2025」

▪️土曜日に、選考委員長をしている公益財団法人「平和堂財団・夏原グラント」の「市民環境講座2025」の2回目が開催されます。場所は、滋賀県立県民交流センターです。当日は、講座の講師を務めます。私からもお話をしますが、財団から助成された団体の皆さんとグループワークに取り組もうと思っています。こちらがメインです。なんのためのグループワークかというと、講座のタイトルの通りです。

夏期休暇の課題・卒論までのスケジュール・来室

▪️夏期休暇が近づいてきました。ということで、水曜4限の「社会学演習IA」では、夏休みの期間に卒業論文の執筆に資する書籍を2冊選んで、その書評を書いてもらうことになっています。丁寧にノートを取りながら精読して、要約を作成し、その要約をもとに書評を書いてもらいます。書評の書き方を説明した資料も配布してあります。今日は、選んだ2冊の書籍を、ひとりひとり発表してもらいました。すでに、具体的なテーマやフィールドまでだいたい決まっている人もいましたが、多くのみなさんは、まだぼやっとテーマが決まった段階でしょうか。私が指導しているゼミですので、私の研究関心に近いてテーマの人が多いわけですが、J-POPの歌詞分析や、K-POPのファン行動の分析をしたいという人まで様々です。

▪️また、卒論を提出して卒業するまでのスケジュールも確認しました。あくまで目安ですけども。期間は、2025年の4月から2027年の1月まで、各自の卒論に向けての研究と、ゼミでの発表や討論、それから各自の就職活動についても書き込めるようにして、それを表で一覧できるようにしたものです。全員で22名。きちんと「完走」してほしいです。私が卒論を指導する最後の学生になりますしね。

▪️夕方、研究室で仕事をしていると、農学部の 古本 強さんが研究室にやってこられました。古本さんは、農学部の開学準備をする段階、農学系学部設置委員会や農学部設置委員会の頃からお付き合いいただいています。素敵な先生です。ということで、記念撮影。古本さんは少林寺拳法部の部長さんをされています。コロナ禍で部員が激減した時からご自身も少林寺拳法を習い始め、部の再興にご努力されてきました。現在は2段なんですって。すごいですね。今日は、深草の体育館で練習がある日で、私の研究室は体育館に隣接しているものですから、ついでに立ち寄ってくださったのです。それから、それから。古本さんは、学生さんたちと一緒に「養蜂」の活動もされています(本業は、植物の光合成のメカニズムの研究だったと思いますが)。ということで、古本さんとは、大津の街中で、ハチミツを使ったサイエンスカフェのようなイベントを開催する予定です。秋になるかな。楽しみです。

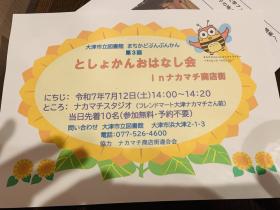

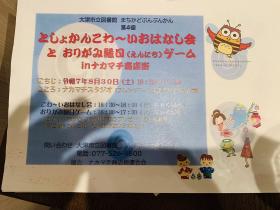

ナカマチ商店街の「ナカマチスタジオ」

▪️昨日は午前中の「地域再生の社会学」の授業を終えて、昼からは、大津市中心市街地にあるナママチ商店街にでかけました。丸屋町・菱屋町・長等の3つの商店街をあわせてナカマチ商店街といいます。今回この商店街を訪れた目的は、市役所職員で、大津市のブランディングや商店街の振興に取り組んでおられる栗山雅司さんに、現在の商店街振興の取り組みに関してお話をお聞かせいただくことにありました。長いアーケードの下で、様々なまちづくりの活動が行われていることを、それなりには知っていましたが、詳しくはわかっていませんでした。昨日は丁寧に「刺激的なお話」を栗山さんから伺うことができました。

▪️1段目の写真は、そのような活動の拠点であるナカマチスタジオです。入り口の向かって左がスタジオです(2段目左)。ここから、商店街のさまざまな情報が発信されていきます。このスタジオから商店街や中心市街地に関係する様々な情報がインターネットTVを通して発信されていきます。中心になって運営されているのは、フリーランスのラジオパーソナリティとして活躍されている井上麻子さんです。

▪️上はYouTubeに投稿された「ナカマチ商店街TV #5」です。4人の商店主のみなさんの話し合いのような雰囲気です。けっこう、本音でお話されていますね。商店街の現状がよく伝わってきます。後半は、タニムメ水産の社長さんがゲストです。琵琶湖の淡水魚を商っておられます。昔話も含めて興味深かったです。

▪️入り口の右側は、「一箱本棚」(2段目右)。無人販売の本屋さんです。一箱ずつレンタルで貸し出されます。その中に、自分が売りたい本を置くわけです。本の裏表紙には付箋が貼り付けてあって、そこに価格が書いてあります。その金額を横に置かれた料金箱に入れて購入するのです。無人の野菜販売所は見たことがありますが、本については初めてです。いろいろチャレンジされていますね。その奥ですが、井上麻子さんが運営されているカフェになります。「Oi Coffee」です(3段目左)。井上さんはラジオパーソナリティのお仕事もありますし、いつも営業されているわけではありませんが、こういったカフェが人のつながりを生み出していくのではないかと思っています。2階には、会議ができるスペースもありました。

▪️そうそう、井上さんから、このカフェで定期的にスイーツの担当をしてくれる学生さんはいませんかというお尋ねがありました。もちろん、アルバイトです。農学部の食品栄養学科にそういう学生さんおられますかね。もちろん社会学部でも良いのですが。ちょっと、尋ねてみようと思います。私からは、養蜂をしてハチミツに詳しい教員がいますよと伝えておきました。専門は養蜂ではなく、トウモロコシの遺伝子の研究をされているわけですが、地域連携としてハチミツに情熱を注いでおられます。コーヒーとハチミツは相性がいいですからね。こちらも、ちょっと相談してみよう思います。

▪️今日は、このカフェで栗山さんからお話を伺いました。すごく熱い情熱を持って仕事に取り組まれていることがひしひしと伝わってきました。素晴らしい。いろいろ進めておられる企画のチラシもいただきました。例えば、「としょかんおはなし会」と「としょかんこわ〜いおはなしか会と折り紙縁日ゲーム」。市立図書館と商店街のコラボ事業です。中心市街地に暮らす若い家族の皆さんに、もっと図書館のことを知ってもらいたい。同じく、若い家族の皆さんに、商店街にやってきていただきたい。そういう両者の思いが繋がったようです。図書館の皆さん、頑張っておられます。攻めておられますね。素敵です。

▪️私が担当している社会共生実習「地域エンパワねっと」でも、もう卒業した学生さんたちですが、「みんなで作る絵本館」というイベントを町家で開催していました。私、前期高齢者のおじいさんですが、絵本に関心があり、学生さんたちの活動を指導しながら、こういった活動を自分でもできたらいいな、すでにある活動に参加できたらと思っていました。近い将来、この中心市街地でできるかも…という気持ちになりました。

「仰木地域共生協議会」の臨時総会

▪️ 昨日は、急遽、午前中は「安曇川の河辺林 2024年夏~2025年春 小動物と生きもの調査報告会」に参加することになりました。2年前、1回生の授業「社会学入門演習」でお世話になった、NPo法人コミュニティねっとわーく高島の坂下 靖子さん、そして高島市今津町椋川の是永 宙さんも参加されていました(ちなみに坂下さんは、このイベントの主催者です)。そして滋賀県琵琶湖環境科学研究センターや滋賀県立大学の知り合いの皆さんが専門家として参加されていました。強力な応援団だと思います。専門家の力と市民の力を合わせて川鵜のコロニーになってしまった安曇川の河辺林を再生していきます。湧水や水辺環境を生かした形になればと思っています。報告会の後は、JR安曇川駅そばのカフェで是永さんと昼食を摂りながら、ひさしぶりにお話をすることができました。お仕事のこと、地域のこと、ご家族のこと、いろいろ聞かせてくださいました。

▪️安曇川の後は、いったん自宅まで戻り、15時前に仰木市民センターに向かいました。昨日は、ここで「仰木地域共生協議会」の臨時総会が開催されました。農水省から中山間地域農業ルネッサンス推進交付金をいただけることになり、これから農村型地域運営組織形成推進事業(農村RMO)として、この「仰木地域共生協議会」の活動に本格的に取り組んでいくことになったからです。10/10の交付金です。ありがたいですね。ところで、この「仰木地域共生協議会」を構成している団体ですが、①一般社団法人 仰木活性化委員会わさいな仰木、②仰木学区まちづくり協議会、③仰木の里学区まちづくり協議会、④特定非営利活動法人 琵琶故知新、⑤仰木い~とこの会、それから地元の協力企業として⑥西日本電信電話(NTT西日本滋賀支店)の6団体になります。

▪️ ①②⑤が仰木の団体、③が仰木に隣接し、約40年前に開発された住宅地である仰木の里の団体です。以前の投稿にも書きましたが、仰木は農家の高齢化や後継者不足のため、荒廃農地(耕作放棄地)が増えています。一方、仰木の里には約13,000人の方達が暮らしていますが、その中には時間的な余裕があり農業を楽しみたいという方たちがたくさんおられるように思います。この両者が交流していく中で、「農用地保全」、「地域資源の活用」、「住民の生活支援」等の活動に取り組んでいきます。まずは、無農薬・有機栽培による「グループ農園」での野菜づくりができたらいいなと思っています。昨日の臨時総会での議論をお聞きしていて、すごいなと感心したことがあります。企業に勤務されたり、会社を経営されたりしたご経験に基づく、組織経営の知識やノウハウをみなさんお持ちであることがよくわかりました。大学で教えている私とは、そのあたりが違うところです。理事長をしている④の琵琶故知新では、このような事業を、SNSを使って広報を行うこと、デジタル技術を活用した鳥獣害対策や農地監視、同じく、デジタル技術を活用した共助を促す仕組みの導入などを通してサポートしていきます。

▪️デジタル技術を活用した共助を促す仕組みとは、私どもで開発した「びわぽいんと」のことです。この「びわぽいんと」を「仰木地域共生協議会」にあう形にカスタマイズして、活用していければと考えています。私自身は、組織経営の知識やノウハウ、それからデジタル技術の知識も持ち合わせていませんが、仰木に近い住宅地に暮らしているので、これから始まる「グループ農園」の活動に参加することの中で頑張って行きたいと思っています。あとは、自分の役割はどのあたりにあるのかなと手探りしていくことになります。それから、今回、農村型地域運営組織形成推進事業(農村RMO)に採択にあたっては、⑥NTT西日本滋賀支店さんが、採択までの準備段階で、側面から強力にサポートしてくださっていました。ありがとうざいました。これからも、どうぞよろしくお願いいたします。

【追記】▪️Xへの投稿です。

仰木地域共生協議会では、6月28日、仰木コミュニティセンターで令和7年度中山間地農業ルネッサンス推進交付金(農村RMO)の交付決定をうけた臨時総会を開催。本年度事業計画と予算を交付金に沿って修正した議案を付議し、全会一致で承認。頑張ります。#滋賀県#大津市 https://t.co/e3IBjorUSC pic.twitter.com/eCHXRAcC1G

— 脇田健一 (@wakkyken) June 30, 2025

たかしま市民協働交流センターの坂下さんからご連絡いただきました。

▪️たかしま市民協働交流センターの坂下靖子さんから、ご連絡をいただきました。人の手が入らず、荒れてしまった安曇川の河畔林を、市民の力で素敵な河畔林にしていく取り組みについて、以前、お話しを少し伺っていました。その活動の報告会が、28日(土)に開催されるとのことです。午後からは、うちの特定非営利活動法人「琵琶故知新」も参加する大きなプロジェクトの集まりがあります。自宅の車が使えれば、午前中なので行けそうな気もしています。検討します。

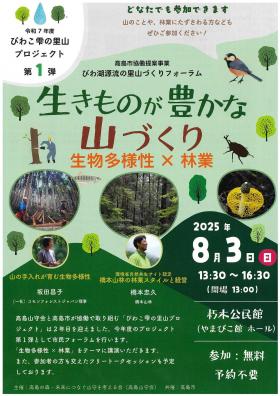

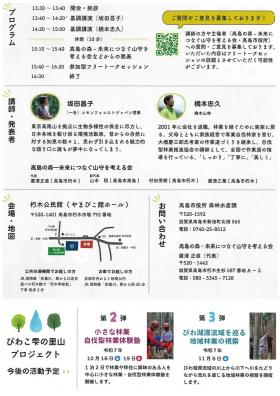

▪️こちらも、たかしま市民協働交流センターの 坂下 靖子さんから教えていただいた情報です。「生きものが豊かな山づくり 生物多様性×林業」というテーマで開催される「びわ湖源流の里山づくりフォーラム」です。主催は、「高島市の森-未来につなぐ山守を考える会」です。一昨年、1回生の「社会学入門演習」で学生の皆さんや私がお世話になった廣清乙葉さんが副代表をされています。朽木の移住者と地元の山主さんがタッグを組んで自伐型林業を推進しようと活動しておられます。こちらも、気になりますね。

▪️このような活動、実は「世界農業遺産」である「琵琶湖システム」とも関係しています。だって、「森・里・湖に育まれる 漁業と農業が織りなす琵琶湖システム」ですからね。森を支えるこのような活動があっての「琵琶湖システム」です。「琵琶湖システム」はいろんな活動をつないでいくはずです。世界農業遺産の関係者の皆さんには、こういった山の活動についても、もっと応援していただきたいです。

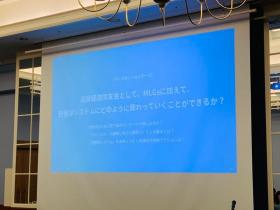

滋賀経済同友会で講演をさせていただきました。

▪️今日は、午前中、2限に「地域再生の社会学」の授業をした後、学食で昼食を済ませて草津市に移動しました。滋賀経済同友会の「MLGsと私たち」という部会にお呼びいただきました。そこで世界農業遺産・琵琶湖システムに関してお話をさせていただきました。一般市民の皆さんの前では、いろいろ講演を行なってきましたが、企業の経営者の皆さんの前では初めてなのかもしれません。ひょっとすると過去にお話しているかもしれませんが…。

▪️世界農業遺産の専門家でもなんでもないのですが、滋賀県が世界農業遺産に向けて申請作業を進める作業をお手伝いしてきたことから、今回、琵琶湖システムのお話をする機会をいただくことができました。まあ、世界農業遺産の琵琶湖システムの説明よりも、それぞれの地域で、流域の様々な場所で様々な生業や事業に取り組み、結果として、この琵琶湖システムを支えることに貢献されている方々に光を当てて感謝すること、そういう方達が緩やかにつながって、日々の生業や事業の中で琵琶湖システムことを想ってくださることが大切なのかなと思っています。そのような緩やかなつながりの中から、様々なアイデアが生まれ、そのアイデアを実現させていく取り組みが展開され…ということにも期待したいと思います。

▪️もちろん、企業経営者の集まりである滋賀経済同友会の皆さんには、経済人ならではの琵琶湖システムへの関わり方があろうかと思います。経済活動を通して、どのように日々の生業や事業に取り組んでおられる方達を応援していけるのか、私としてはそのあたりのことを期待しています。

▪️今日は、驚いたことがありました。滋賀県立琵琶湖環境科学研究センターの佐藤祐一さん、この春まで滋賀県庁の琵琶湖環部に勤務されていた三和伸彦さんも参加されていたことです。お二人は、これまで滋賀県で取り組まれている琵琶湖の環境保全のための取り組み、マザーレイクゴールズ(MLGs)を進捗させるためにご尽力されてきました。MLGsを所管しているのは県庁の琵琶湖環境部、それに対して世界農業遺産琵琶湖システムを所管しているのは農政水産部。その取り組みの中身を検討すると、かなりの部分で重なり合っています。もっと、この2つに関連する事業が融合しないのかなといつも思っています。そうすることで、必ずや素晴らしいシナジー効果が産まれくると信じています。

▪️もうひとつ驚いたことがありました。講演の後だったと思いますが、1人の女性が名刺交換に近づいてこられました。そして、「私は、龍谷大学社会学部の出身です」とおっしゃるのです。「学科はどちらですか?」とお尋ねしたら、「社会学科です。先生が担当されていた社会調査実習を履修していました」とおっしゃったのです。とても驚きました。今日一番のびっくりかな。私が龍谷大学に赴任した2004年の時のことです。よく覚えてくださっていたなあと、驚きました。ありがたいことですねですね。

▪️最後に、今日の「MLGsと私たち」部会の部会長、和菓子の「たねや」の小玉恵さん(執行役員経営本部本部長)には、今回の部会にお呼びいただいたこと、心より感謝いたします。お世話になりました。小玉さんと出会ったのも、偶然、人の紹介です。それも大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でした。今日もご縁に導かれ、ご縁に活かされ、そして新たなご縁もいただくことができました。ありがたいことです。また、講演にあたっては、滋賀経済同友会の事務局の皆さんに準備等で大変お世話になりました。ありがとうございました。

▪️写真ですが、講演の後の、グループディスカッションの時の撮ったものです。

【追記】▪️滋賀県庁を退職された三和さん。現在は、一般社団法人「北の近江マザーレイク共創会議」の代表理事をされています。ヤンマーと連携しながら、湖北の地で新しい地域づくりの活動を始められるようです。楽しみですね。近いうちに、滋賀県庁に勤務されていた頃のことも含めて、お話しをお聞かせいただく約束をさせていただきました。