龍谷大学シンポジウム「日本料理の国境線」広告記事

■2月12日のエントリーは「龍谷大学シンポジウム-日本料理の国境線-」 でした。このシンポジウムの広告記事が朝日新聞に掲載されました。以下、少しだけ記事の中身をご紹介したいと思います。まず、このシンポジウムの趣旨説明について。龍谷大学農学部食品栄養学科教授の伏木亨先生(食の嗜好研究センター・センター長)は、次のように説明されています。

日本料理は世界的ブームとなり、多くの人が興味をもっています。日本料理と料理人も世界に進出し、日本の食文化がグローバル化しつつあります。一方、世界中でおいしい日本料理が食べられるようになると、本家である日本は今後どうすればよいのか。今日の日本料理は、フレンチやイタリアンなどを取り入れて大きく変化しています。表向きはしっかり伝統を守りながらも、内側では大胆に変えていく、これが日本料理の魅力であり、今後も世界で最もおいしい料理であり続けるための原動力になると考えます。ただ、こうして変化しながらも「日本料理であるため」に「守るべきもの」は何なのか。シンポジウムでは、日本料理を継承し発展させていく道筋を探りたいと思っています。

■アンダーラインで強調しました「変化しながらも「日本料理であるため」に「守るべきもの」は何なのか」を明らかにしていくことがこのシンポジウムの目的でした。2月12日のエントリーにも書いたことと関係していますが、私が興味深く思ったことは、なかなか言語化しにくい味覚に関する本質について定義すること(国境線を確定すること)は、ある意味で社会的な行為でもあるということです。国境線はどこかにすでに実態として存在するのではなく、日本料理を関わる人たちが「集合的」に構築してきたわけですから。しかも、それは「暗黙知」のような存在でもあるわけですから。

■シンポジウムの趣旨説明のあと、短い対談が2つ続きました。ひとつめは、川崎寛也さん(味の素株式会社イノベーション研究所食品官能特性研究グループ/主任研究員)と才木充さん(京料理「直心房さいき三代目主人)の対談でした。聞き手である川崎さんは、「脳が高度な認知・判断をして料理の国境を判断」することが研究から明らかになるると説明されています。脳が高度な認知・判断をする…そこには、文化や個別の学習が大きく効いているようにも思えます。この脳の判断で重要になってくるのは「香の強さ」=「風味」が料理を決定するということです。というわけで、料理人の才木さんは、このシンポジウムにあわせて「バター真丈」を創作されました。真丈は、糝薯・真蒸・真丈とも書くようですが、魚のすり身に山芋や卵白そして出汁をを加えて熱処理したものです。今回の「バター真丈」は、バターの風味によって日本料理の国境線を超え、次に一番だしの強い風味で日本料理に戻ってもらうことを狙っておられるわけです。「最後に感じる風味」(才木さん)=「ドミナントフレーバー」(川崎さん)が日本料理かどうかの判断の重要な要素の一つになっているようです。

■2つ目の対談は、龍谷大学農学部食品栄養学科准教授である山崎英恵先生(食の嗜好研究センター副センター長) と高橋拓児さん(京料理木乃婦三代目主人)との対談でした。日本料理には難しい食材であるオックステール。高橋さんは、あえてこの食材をあえて使われました。そして、脂を抜いたうえで、和食にあうように渋みの強いアズキの煮汁、昆布や干しシイタケ、野菜等のだしで炊いてうまみ成分等で味の補正を行われました。山崎先生は、「和の色や音の諧調があるように、料理にも味のトーンがある」、「食材の微妙なトーンを調えることで料理の国籍が決まるのだと感じた」と述べておられます。

■対談の次は、このシンポジウムに参加された京都の料理人の皆さんが、それぞれの「国境線に挑んだ料理」を披露されました。会場にお越しの聴衆の皆さんは、その料理を試食しながら、料理人の皆さんのお話しをうかがいました。

■そしてシンポジウムの最後は、村田吉弘さん(菊乃井主人/日本料理アカデミー理事長)と伏木亨先生との対談です。村田さんは、次のように語っておられます。「国境を越えようとしても、日本料理の料理人のフィルターがかかれば、西洋の素材・技術を使っても最終的には日本料理に行き着くと感じました」、「国境線を左右するのは、日本人が培ってきた『意識』ではないかと思います」。素材とは技術ではなくて、料理人がお客さんに美味しい料理を食べていただこうとすると、結果としてそれは日本食になってしまう。その背景にあるのは「意識」だというのです。素材や技術ではなくて、意識。このご指摘は、大変重要かなと思います。伏木先生は、さらに「日本料理は、料理人と客の両方が、その『意識』を共有しています。それが日本料理の本質、国境線かもしれません」とコメントされています。私自身は、2月12日のエントリーでこんなふうに書きました。「食材や調味料に規定される側面はもちろんあるわけですが、それと同時に料理人と食べる人との『相互作用』により生み出されている部分も相当に大きいのだな…と感じました。それは社会や文化の中で構築されてきた集合的な暗黙知のようなものかもしれません」。このあたり、社会学を勉強している者からみると、非常に興味深いのです。

『宗教に学んで』(高田信良)

■滋賀県人会関連のエントリーが続きます。これは、文学部の高田良信先生からいただいたエッセイ集です。先生ご自身は、「思い出の卒業文集」とお書きになっているように、この3月末で、文学部を退職されます。私自身、高田先生とご面識があっわけではありませんでしたが、滋賀県人会に入会したことから、このエッセイ集を頂くことができました(正確には、入会の直前、滋賀県人会が始まる前に・・・)。高田先生、ありがとうございました。

■滋賀県人会関連のエントリーが続きます。これは、文学部の高田良信先生からいただいたエッセイ集です。先生ご自身は、「思い出の卒業文集」とお書きになっているように、この3月末で、文学部を退職されます。私自身、高田先生とご面識があっわけではありませんでしたが、滋賀県人会に入会したことから、このエッセイ集を頂くことができました(正確には、入会の直前、滋賀県人会が始まる前に・・・)。高田先生、ありがとうございました。

■なぜ、高田先生が「思い出の卒業文集」をおつくりになったか。それは、先生が京都大学をご卒業された頃、京都大学は学園紛争の最中で、卒業式が行われなかったからなのです(先生は、「団塊の世代」の最初の頃のお生まれになるわけですね)。「はじめに」には、次ように書かれています。「二月に『卒論提出』、三月に<ところてん式に>学年を終えた(卒業式はなく、事務室で卒業証書を受け取っただけである)。それで、<卒業した記憶がない>(まだ、大学を卒業したとは思っていない)のである」。というわけで、目次は以下の通りです。

1.大学で学ぶ-「卒業論文」の想い出

2.私にとっての宗教―仏教・真宗・哲学-

3.「啓示の宗教」と「覚の宗教」

4.一冊の書 やはり「しんしょうげ」です

5.「在家」についての想い-家を継ぐ、寺を継ぐ、法を継ぐ-

6.ミュンヘンにて-一九八八年十月-

7.ミュンヘン紀行―一九八八年八月―

■私は、第2章から第4章を読むなかで、先生の学問の問題関心が、滋賀県守山市にある真宗木辺派の寺院のご長男としてお生まれになった先生ご自身のライフヒストリーと深く関係していることがわかりました。先生は、真宗寺院の長男として成長する中で経験されてきた「宗教的経験」に対するズレや違和感を対自化するとともに、大学ではヘーゲルやヤスパースを通して宗教哲学を学ばれることになりました。以下、気になった部分を引用させていただきました。

西洋思想の文脈と、私自身にとっての宗教(日本社会の文脈、仏教・真宗の文脈)の問題とのズレや違和感を感じながらも、社会的存在様式や歴史的文脈、思惟そのものの在り方全体を体系的に批判し、考察する思索に魅されていったのである。とりわけ「神」という概念を巡る思索に、自分ではうまく表現できないながら引きつけられていったようである。日本社会の文化や仏教の文脈では積極的な連関では現れてこないような事柄が、常に対自的に思索されながら、しかも、容易には肯定的積極的には語られない、それどころか、むしろ、批判的・間接的・否定的表現でもって何かが積極的に語られているような印象を持っていた。私にとっては、ともかくも、「宗教」について大胆に語り得る言葉や諸概念が魅力的であった。実定的positiveな事柄を超える理念の持つダイナミックな実在感に引きつけられたようである。

しかしながら、その中で、稚拙で微かにではあっても、少しずつ疑問を持ち始めたのは、哲学と宗教の関係の在り方に関してである。

(中略)

西洋思想の文脈の中での宗教の問題、あるいは信と知の問題は、主として、直接・間接的にギリシャ的ロゴスに淵源する哲学的理性とキリスト教信仰(教会)の立場との関係の中で問われている事柄である。そして、哲学者の場合は、当然のことながら、キリスト教の立場に距離をおいて接しているが、そこでの前提に私自身も同意することに対して微かながら躊躇するようになってったのである。哲学はたしかに自由な思索であるが、私自身には、その「自由さ」も一種の疎遠fremdなものに感じられることがあったのである。私自身は、もっとpositiveなことがらを積極的に引き受ける思索を求めているようにも感じていたのである。

(「私にとっての宗教―仏教・真宗・哲学-」13~15頁)

■もっといろいろ知りたいと思い、ネットで検索をしてみたところ、「龍谷哲学論集」第19号に掲載された「『宗教の教学』にとっての課題-竹村牧男氏の書評に応えて-」という論文の存在を知りました。これは、高田先生の『宗教の教学-親鸞の学び』(法蔵館、2004年)に対する書評に応える形で書かれています。書評自体は、『宗教研究』(第78巻第2輯)に掲載された竹村牧男先生によるものですが、この論文では、その書評の全文も読むことかできるます。その書評の中で、竹村先生は高田先生の研究を手短に紹介されています。要約すると、以下のようになります。グローバリセーションの世界の中で、宗教間対話が切実な課題になっている。キリスト教においてはその取り組みが行われるようになっているが、仏教はそうではない。高田先生は、仏教の側からこの問題に精力的に取り組もうとされている…。以下は、竹村先生の書評からの引用です。

もっぱら『宗教の神学』を、仏教の側からどう展開し、確立するかに関心が集中しているようである。それは、すでに親鸞が、仏教の諸宗派の共存する状況の中で、弥陀の本願による救いを選び取った、その先蹤にならいつつ、その営みを今日の宗教多元状況の中で遂行したいということなのであろう。ただ、親鸞においては、末法に生きる自己の自覚が切実であった。ところが、現代にはその感覚は乏しく、また親鸞教学を学ぶ際、すでに末法の自覚は折込済みで、今日の強烈な自己認識に導入しがたいという問題もある。そうした状況をも考察しつつ、仏教あるいは真宗に基づく「譜宗教の神学」(仏教的に「(諸)宗教の教学」とも言われる)を構築しようという意欲が本書を貫いている。

■竹村先生の書評は、ciNiiで読むことができます。以下に、リンクを貼り付けておきます。竹村牧男書評。ですが、まずは高田先生の『宗教の教学-親鸞の学び』を拝読させていただかねばと思っています。私は、宗教学や宗教哲学を学んでいるわけではありませんが、ここにある先生の問題意識からは、何かヒントをいただけそうな気が非常にするわけです。ということで、早速、amazonで注文させていただきました。

「龍谷大学淡水会歌」のCD

■龍谷大学はキャンパスが3つにわかれています。私の所属する社会学部は大津市の瀬田キャンパスにあります。先日、瀬田キャンパスの私のメールボックスに学内便が届いていました。学内便とは、3つに分かれているキャンパス間で書類等を送ることのできる仕組みです。同じキャンパス内だと自分で届ければよいのですが、他のキャンパスだとこの学内便を頼ることになります。毎日数回だと思いますが、学内便を運ぶために、キャンパス間を車が走っています。学内便の話しはともかく、何が届いていたのかというと、写真のCDでした。「龍谷大学淡水会歌」と書いてあります。先日、伝説の「通過儀礼」を無事に済ませ、晴れて入会を認めていただいた、あの「滋賀県人会」の歌が録音されていました。

■龍谷大学はキャンパスが3つにわかれています。私の所属する社会学部は大津市の瀬田キャンパスにあります。先日、瀬田キャンパスの私のメールボックスに学内便が届いていました。学内便とは、3つに分かれているキャンパス間で書類等を送ることのできる仕組みです。同じキャンパス内だと自分で届ければよいのですが、他のキャンパスだとこの学内便を頼ることになります。毎日数回だと思いますが、学内便を運ぶために、キャンパス間を車が走っています。学内便の話しはともかく、何が届いていたのかというと、写真のCDでした。「龍谷大学淡水会歌」と書いてあります。先日、伝説の「通過儀礼」を無事に済ませ、晴れて入会を認めていただいた、あの「滋賀県人会」の歌が録音されていました。

■ジャケットの写真は「一番丸」ですね。琵琶湖から流出する瀬田川をクルージングする観光船です。中のデータを拝見すると、歌っているのも、伴奏をしているのも、すべて知り合いの事務職員の方たちでした。手作りなのです。すごいですね~。とっても気合いを入れて県人会を運営されていることがわかります。しかも、お送りいただいたメールを拝見すると、年2回、ボーナスが支給されるおりに、県人会会費が引き落とされるのだそうです。財政基盤もしっかりしているわけですね。また、こうやって会費を徴収していると、県人会の個々の会員の自覚を促すことにもなりますし、多く会員が毎回楽しみに参加されるのではないかと思います。私は、職場の「奈良県人会」や「兵庫県人会」にも参加していますが、そちらの方は引き落としではありません。なるほど、このあたりで少し差がついているような気もします。それはともかく、せっかく入会させていただいたのですから歌を覚えないといけませんね。CDにつけていただいたメッセージの宛名。「月」に「力」3つではなくて、本当は、旧字体の「月」に「刀」3つなのだが、そのうちにこれも覚えていただこう。

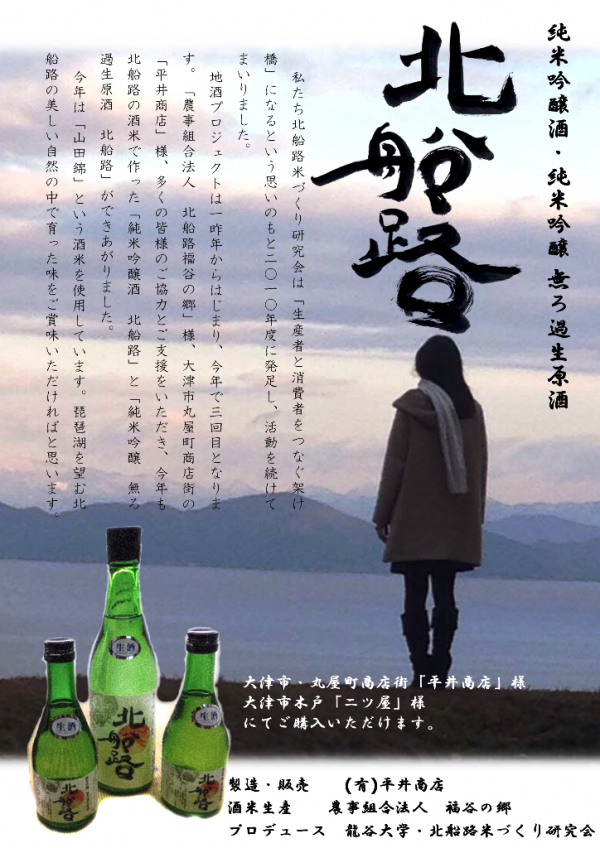

地酒プロジェクト・ポスター

■今週の18日(金)に瀬田キャンバスにある学部の卒業式・学位授与式が挙行されます。そのあとは、各学部ごとに、学部同窓会への入会歓迎パーティーが開催されます。社会学部のパーティー、毎年、瀬田にある「ロイヤル・オークホテル」を会場に開催されます。卒業生は同窓会の新入会員として歓迎されるわけですね。そのパーティー会場で、今年も、ゼミで活動している「北船路米づくり研究会」でプロデュースした「純米吟醸酒 北船路」と「純米吟醸無ろ過生原酒」を振舞われます。同窓会が、お買い求めくださいました。10升=1斗のお酒を卒業生の皆さんにはお飲みいただけます。ということで、会場に掲示するポスターを研究会の3年生が作成しました(昨年のものに修正を加えたものです)。ポスターについて説明します。背景は、北船路からみえる琵琶湖です。棚田からの風景ではありませんが。後ろ向きに立っているのは、ゼミ生のTさん。金曜日に卒業されます。彼女の就職先は、農業関係になります。

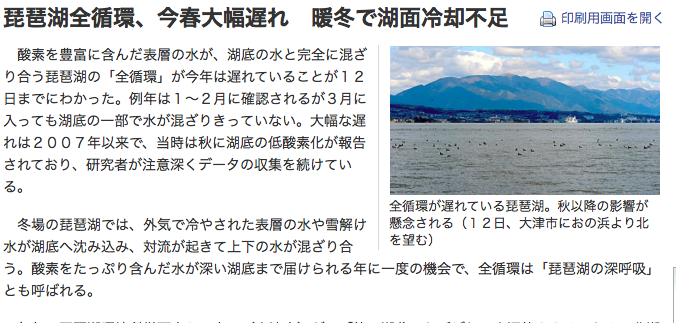

琵琶湖の全循環(2016年)

■琵琶湖は深い湖です。一番深いところで100mを超えます。季節が暖かくなってくると、琵琶湖の湖面あたりの上層の水は温められます。すると、琵琶湖の下層、つまり琵琶湖の底に近い方にあるの水との間で、水温が急激に変化する層が生まれます。これを「水温躍層」と呼んでいます。このような「水温躍層」の存在は、琵琶湖の生態系や水質に大きく影響しています。

■冬になると、琵琶湖の表層の水温は下がります。このような状況になると、表層の水が鉛直方向に沈み始めます。もう少し説明します。夏の間温められた暖かい水は密度が低く比重が軽いわけですが、冬になり気温が下がると、琵琶湖の表層の水温も下がり密度が濃い重い水になります。そのような冷たい重い水は、沈み始めるのです。「水温躍層」も深くなっていきますし、湖岸の水も湖の地形に寄り添うような形で沈んでいきます。湖の水が動き始めるのです。上層と下層が混じり合い、水温が上層と下層とで同じになるとことを「全循環」と呼びます。よく、この「全循環」のとことを「琵琶湖の深呼吸」と呼びます。酸素をたっぷり含んだ表層の水が下層や湖底に届けられるからです。湖底や深いところで生きている生物にとって、「全循環」は自分たちの命を左右するわけですから、非常に重要な意味を意味を持っているのです。

■ところが、近年の温暖化により、冬になっても十分に表層の水温が低くならいことがあり、「全循環」が起こりにくくなってきています。トップの画像は、昨日、13日の京都新聞の記事(ネット)です。「琵琶湖全循環、今春大幅遅れ 暖冬で湖面冷却不足」という記事が出ていました。記事によれば、「酸素を豊富に含んだ表層の水が、湖底の水と完全に混ざり合う琵琶湖の「全循環」が今年は遅れていることが12日までにわかった。例年は1~2月に確認されるが3月に入っても湖底の一部で水が混ざりきっていない」というのです。上層の水と下層の水が、よく混じり合っていないようです。湖底の酸素が不足してくると、生物に影響を与えるだけでなく、湖底の堆積物から栄養塩類が溶け出して水質を急激に悪化させることも心配されます。京都新聞の記事では、「湖底の低酸素化は猛暑や台風通過の有無、植物プランクトンの増殖などにも左右されることがわかっており」とあるように、「全循環」という現象を左右する条件はなかなか複雑です。

【追記】■心配していた「全循環」。14日の京都新聞の記事「琵琶湖の深呼吸やっと確認 全循環、07年以来の遅さ」で、「滋賀県は14日、琵琶湖で表層の水と湖底の水が完全に混ざり合う「全循環」を確認したと発表した」と報道されました。安心しました。

「忘れない~震災犠牲者の行動記録」

首都大学東京 渡邉英徳研究室と岩手日報社は共同で、東日本大震災から5年を迎える2016年3月、岩手県における震災犠牲者の「地震発生時」から「津波襲来時」までの避難行動をまとめたデジタルアーカイブ「忘れない~震災犠牲者の行動記録」を制作しました。

「夏原グラント」審査会

■一昨日の晩は、職場の「滋賀県人会」でした。「噂」の「通過儀礼」を経験させていただきましたが、なんとか二日酔いになることもなくほっとしました。そういうわけでして、今日は、平和堂財団環境保全活動助成事業「夏原グラント」継続2年目の皆さんの公開審査会にきちんと出席させていただきました。審査する側ですが、身近な環境の保全活動に取り組む皆さんから、いろいろ勉強をさせていただきました。この日は、継続2年目の16名の団体の関係者が、私たち審査員5人の前でプレゼンテーションをされました。

■一昨日の晩は、職場の「滋賀県人会」でした。「噂」の「通過儀礼」を経験させていただきましたが、なんとか二日酔いになることもなくほっとしました。そういうわけでして、今日は、平和堂財団環境保全活動助成事業「夏原グラント」継続2年目の皆さんの公開審査会にきちんと出席させていただきました。審査する側ですが、身近な環境の保全活動に取り組む皆さんから、いろいろ勉強をさせていただきました。この日は、継続2年目の16名の団体の関係者が、私たち審査員5人の前でプレゼンテーションをされました。

■継続2年目の団体の皆さんは、昨年よりもプレゼンテーションの仕方がお上手になっておられるように思いました。こうやって公開審査会でプレゼンテーションを行うことで、おそらくは多くの団体の皆さんが、昨年よりも一層きちんと準備に努められたのではないかと思います。その準備のプロセスで、ご自分たちの活動を一層深めていくことにつながればと思っています。もうひとつは、平和堂財団から助成を受けることで、活動の幅が広がり、活発化していくことは当然なのですが、同時に、社会的な信用を獲得することにもつながり、行政や他の団体との連携も深まっていったということを、複数の団体からお聞きしました。これも、こういう助成活動において、非常に大切なことなのではないかと思っています。

■継続2年目の団体の皆さんは、昨年よりもプレゼンテーションの仕方がお上手になっておられるように思いました。こうやって公開審査会でプレゼンテーションを行うことで、おそらくは多くの団体の皆さんが、昨年よりも一層きちんと準備に努められたのではないかと思います。その準備のプロセスで、ご自分たちの活動を一層深めていくことにつながればと思っています。もうひとつは、平和堂財団から助成を受けることで、活動の幅が広がり、活発化していくことは当然なのですが、同時に、社会的な信用を獲得することにもつながり、行政や他の団体との連携も深まっていったということを、複数の団体からお聞きしました。これも、こういう助成活動において、非常に大切なことなのではないかと思っています。

■今日は、1年目の団体の皆さんの審査になります。こういう助成制度に応募されることに慣れている団体もありますが、初めてという団体の皆さんにとっては、非常に緊張した日になるのではないかと思います。「うまくご自分たちの活動の内容やその背景にある思いをうまく審査員に伝えられるかな…」と不安になっておられるかもしれませんが、頑張っていただきたいと思います。

滋賀県人会

■龍谷大学に就職して、すぐに、職場の「奈良県人会」に入会させていただきました。私の記憶では、数回、仕事の関係で欠席したように思いますが、それ以外はこの「奈良県人会」にずっと出席させていただいています。ただし、奈良は結婚して暮らすようになった所なのです。生まれたのが神戸ですから、「兵庫県人会」があったらなあとずっと思っていました。しかし、龍谷大学には「兵庫県人会」は存在していませんでした。であれば、作ればいいのだ…。そのような思いから、理工学部の塩見 洋一先生と「兵庫県人会」を立ち上げました。この「兵庫県人会」、なかなかユニークで、日帰りの旅行を実施したりしています。昨年の12月には、私は残念ながら出張で参加できませんでしたが、県人会の有志の皆さんが丹波篠山に「牡丹鍋」を楽しみに行きました。

■龍谷大学に就職して、すぐに、職場の「奈良県人会」に入会させていただきました。私の記憶では、数回、仕事の関係で欠席したように思いますが、それ以外はこの「奈良県人会」にずっと出席させていただいています。ただし、奈良は結婚して暮らすようになった所なのです。生まれたのが神戸ですから、「兵庫県人会」があったらなあとずっと思っていました。しかし、龍谷大学には「兵庫県人会」は存在していませんでした。であれば、作ればいいのだ…。そのような思いから、理工学部の塩見 洋一先生と「兵庫県人会」を立ち上げました。この「兵庫県人会」、なかなかユニークで、日帰りの旅行を実施したりしています。昨年の12月には、私は残念ながら出張で参加できませんでしたが、県人会の有志の皆さんが丹波篠山に「牡丹鍋」を楽しみに行きました。

■というわけで2つの職場の県人会に所属してきたのですが、さらにもう1つの県人会に参加することになりました。3月3日に滋賀県大津市に転居したことから、こんどは「滋賀県人会」にお誘いいただいたのです。一昨日、金曜日に「滋賀県人会」が開催され、晴れて入会が認められました。ありがとうございました。龍谷大学の中で、「滋賀県人会」は大変有名な存在です。参加人数も多いし、団結力も強いから…ということでしょうか(今回は、50名ほどの方たちが参加されていました)。また、新人が入会するときは、独特の「通過儀礼」があるからでもあります。年寄りですが新人である私も、いろいろ「噂」に聞いていたこの「通過儀礼」を、「介添人」の皆さんのお力も借りながら、無事に終えることができました。ということで、「奈良県人会」、「兵庫県人会」、そして「滋賀県人会」、3つの県人会に所属させていただくことになりました。

■今回、滋賀県人会からは4人の教員と1人の事務職員の方が「卒業」されました。退職されるのですが、退職とは言わずに「卒業」というようです。どうも現役は卒業するけれど、「滋賀県人会」の会員は継続するということのようです。実際、すでに退職された方達も、たくさん参加されていました。たくさんの方たちが「卒業」されることから、いろいろ楽しい出し物も用意されていました。現役の事務職員の皆さんが「ウクレレバンド」を結成して演奏されたのです。この日のために、密かに練習を積みかさねてきてこられていたのです。その中のお一人、時々、facebookの中でウクレレの練習について投稿されていたのですが、それは今回の「滋賀県人会」に向けての練習だったのです。やっと合点がいきました。アロハやムームーで衣装も統一しておられました。すごいです!!

■今回、滋賀県人会からは4人の教員と1人の事務職員の方が「卒業」されました。退職されるのですが、退職とは言わずに「卒業」というようです。どうも現役は卒業するけれど、「滋賀県人会」の会員は継続するということのようです。実際、すでに退職された方達も、たくさん参加されていました。たくさんの方たちが「卒業」されることから、いろいろ楽しい出し物も用意されていました。現役の事務職員の皆さんが「ウクレレバンド」を結成して演奏されたのです。この日のために、密かに練習を積みかさねてきてこられていたのです。その中のお一人、時々、facebookの中でウクレレの練習について投稿されていたのですが、それは今回の「滋賀県人会」に向けての練習だったのです。やっと合点がいきました。アロハやムームーで衣装も統一しておられました。すごいです!!

■いろいろ驚くべきことが多い「滋賀県人会」なのですが、一番驚いたのは県人会の歌があることです。「龍谷大学淡水会歌」といいます(琵琶湖のある滋賀県、ですから「淡水会」です)。作曲者を見ると、なんと、今回退職される事務職員のトップにおられるNさんなのです。上の写真は、その譜面です。音楽を楽しんでおられる皆さんであれば、譜面を見れは頭の中にメロディーが浮かんでくるかと思います。県人会の宴会の間に、この歌の最後の部分、「し〜が け〜んじ〜ん か〜い」の短いフレーズだけが、何度も繰り替えして歌われていました。この辺りも、「滋賀県人会」の素敵なところなのかなと思います。

白酒(パイチュウ)のこと

■中国のエントリーを続けます。今回は2泊3日の短い旅程でしたが、華中師範大学の皆さんと武漢の食事を楽しみました。この写真は、2日目の夕食です。この時は、堅苦しくなる必要のない、親しくさせていただいている人たちばかりが集まりました。昨年の夏、私の案内で琵琶湖を視察された皆さんです。夕食といいますか、宴会が始まる前に、それぞれの人の前には、写真のような壺と小さなグラスが置かれました。なかには、白酒(パイチュウ)と呼ばれる度数の強い焼酎が入っています。このときの度数は50度を少し下回る程度だったかと思います。中華料理は油を使ったものが多いわけですが、度数の高い白酒は、口に残った油を洗い流してくれます。さっぱりして、また美味しく料理を食べることができるのです。

■中国では手酌はマナー違反になります。宴会に参加されている誰かと、乾杯して飲まなければなりません。たとえば、「両大学の研究・教育交流を深めてまいりましょう」などといって乾杯するのです(よく知られるように、中国の乾杯は杯を飲みほさなければなりません)。宴会に参加した全員で乾杯するときは、短いスピーチをして乾杯ということになります。そうやって、宴会のあいだ中、乾杯が続くことになります。美味しい料理でお腹が適度に膨らんでくると、乾杯がさらに増えていきます。若いころは、この度数の強い白酒を乾杯でたくさん飲まされて相当酩酊してしまいました。してしまいました…というよりも、酩酊させられました。フラフラになると、宴会に参加されている中国のみなさんは大変喜んでくれました。「お客人が気持ちよく酔っている、今日は良い宴会だった。宴会を主催する側としても面子がたった」…というわけです。私の方は、「2度と、白酒など飲みたくない」と内心では思っているのですが…。半年ほどたっても、白酒の独特の香りを身体が拒否するほど、とても辛い経験を繰り返してきました。

■もっとも、そのような習慣といいますかお酒の文化も、しだいに変化してきました。昔は、白酒の瓶からグラスに直接注いでいました(ホテルなどではグラスでしたが、田舎の方で地域の方と飲むときはコップでした)。ところが、いつ頃からでしょうか、まずは瓶からガラス製の壺にまず注ぐようになりました。写真をみていただければわかりますが、メスシリンダーや計量カップのように数字と目盛が入っています。たとえば、「今日は、どの程度から始めましょうか。それでは、まずは80ccから始めましょう」というとになると、宴会に参加している方たちの目の前の壺に80cc注がれるのです。そのあと、横の小さなグラスに各自で注いで(注ぐだけ)、乾杯を繰り返しながら白酒を楽しんでいくのです。このグラスも、昔と比較しますと、ずいぶん小さくなってきたように思います。強い酒を飲むこと自体が、中国でもあまり流行らなくなっているからなのかもしれません。ソフト志向ですね。しかも、このような小さな小さなグラスだと、飲む量は減らすことができますが、乾杯の回数は減らさずにすみます。なるほど~…なのです。

■中国にはすでに15回近く訪問していると思いますが、若いころに鍛えた?!せいか、最近は白酒を楽しめるようになりました。味わえるようになりました。中国で最高級の白酒は、貴州特産の高粱を使った「茅台酒」です。今回、この「茅台酒」も飲むチャンスがありました(李俄憲先生、ありがとうございます)。まず香りをかぎ、白酒を口に含むと甘さがひろがるのです。アルコールの刺激の向こう側に柔らかな甘みが感じられるのです。酒の話しばかりになってしまいました。魚料理の話しも少し。下の写真。これはコクレンの鍋料理です。コクレンとはコイ科の魚です。頭の大きな魚なのですが、その頭の部分を使った鍋料理です。少し辛い味付けですが、身もしっかりついていていました。これまた非常に美味しくいただきました。