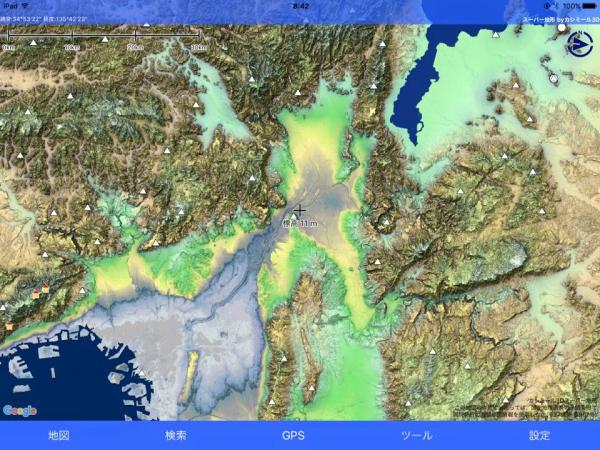

スーパー地形

■「カシミール3D」というソフトがあります公式サイトをみると、次のように説明してあります。

地図ブラウザ機能を基本に, 風景CG作成機能, GPSデータビューワ・編集機能, ムービー作成機能, 山岳展望機能などの多彩な機能を搭載しています.

国土地理院の数値地図をはじめ, スイス地理局の数値地図, 米USGSの地図, ランドサット衛星画像, 火星など世界中の地図・地形データ、衛星・航空写真を使用できます.

市販の電子地図では詳細がわからない山間部もカシミールでは 1:25000 の詳細な地形図を使うことができます.しかも趣味で作っているのでフリーソフトです。

■地形や地図が好きな方たちは、おそらくこのソフトを使いこなしておられるねでしょうね~。私も使いたいな・・・と思いつつ、なかなか手がでせずにいました。ところが、驚いたことに、iPhoneやiPadのための「高密度の地形データがセットされ、カシミール3Dのすべての機能が活用できるパッケージ」がアプリとして販売されたのです。さっそくダウンロードしてみました。微妙な微地形がクリアにわかります。これは、楽しい。もっと使ってから、再度、使い心地等を報告したいと思います。画像は、琵琶湖・淀川水系のエリアの高低を表現したものです。

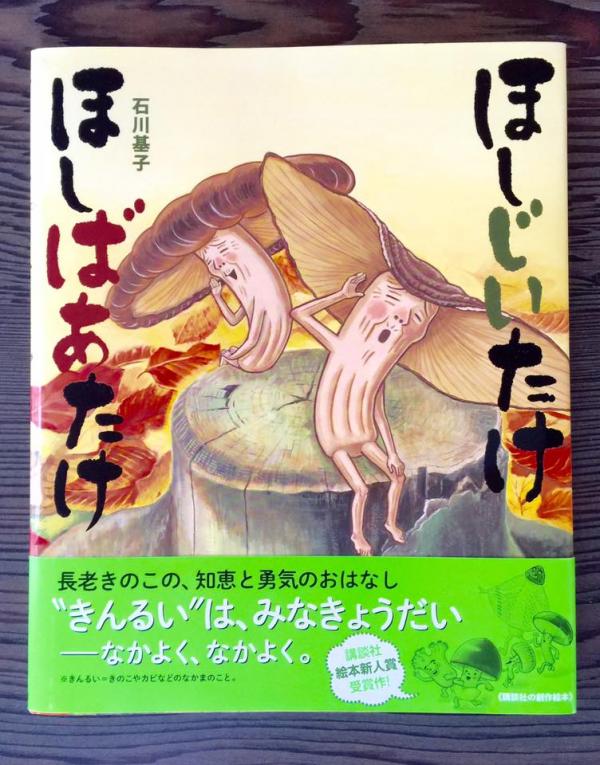

絵本『ほしじいたけ ほしばあたけ』

■またまた絵本のエントリーです。私は絵本が好きです。自分のために絵本を買います。数日前、知り合いのお子さんに絵本や図鑑をプレゼントするため書店に行きました。その時、とても面白い絵本を見つけました。『ほしじいたけ ほしばあたけ』。プレゼント用とは別に、自分のためにこの絵本を買いました。書店で立ち読みしている時、発想や絵の面白さに大笑いしてしまいました。ということで購入。ここでネタバレしてしまうわけにはいかないので、どんな絵本なのか…以下をお読みいただければと思います。

■作者の石川基子さんは、この作品で第36回講談社絵本新人賞を受賞されました。以下では、制作日記を読むことができます。読む方は、大笑いして「素敵な絵本やな〜」と思っているだけで良いのですが、制作する側は大変なのですね。

絵本『空からやってきた手紙』(1)

▪︎滋賀県立琵琶湖博物館では、現在、展示側の作業に取り組まれています。この展示替えで消えてしまうC展示室の「環境とはなんだろう」という展示のなかにある絵本を紹介します。『空からやってきた手紙』(絵と文 近江屋博物堂)です。近江屋博物堂は、博物館に勤務していた当時の私のペンネームです。つまり、この絵本は、私の作品なのです(おそらく、これが生涯で最初で最後の絵本でしょう)。現在のホームページを開設する以前、旧ヴァージョンのホームページでこの『空からやってきた手紙』を公開していました。しかし、新しいホームページでは、再度、公開することはしていませんでした。私自身も、この絵本のことを忘れてしまっていました。

▪︎ところが、先日、関東在住の生態学者Iさんから、この『空からやってきた手紙』をネットで再度公開してほしいとのご要望がありました。旧ヴァージョンのホームページで公開したときも、じつは、陸水学者のYさんからのご要望にもどづき公開させていただきました。というわけでして、3回にわけて、『空からやってきた手紙』をアップしようと思います。これは、旧ヴァージョンのホームページかに切り取ってきた画像です。したがいまして、リンク等は存在していません。その点をご了解ください。

▪︎旧ヴァージョンのホームページにアップするにあたっては、琵琶湖博物館の布谷知夫さん(当時:上席総括学芸員)のお許しをいただきました。また、牧野厚史さん(当時:主任学芸員)のご協力を得ました。関係者の皆様には、たいへんお世話になりました。再度アップさせていただくにあたり、改めて御礼申し上げます。

■ところで、YさんやIさは、博物館で展示された絵本をご覧になって、その後、私にネット上で公開してはと言ってくださいました。もともと、この絵本は、「環境とはなんだろう」というコーナーの中のひとつの展示でした。博物館の学芸員が、それぞれ展示のアイデアを出しました。当時の私は、環境問題をめぐる様々な言説が持つ自明性がとても気になっていたように思います。

■そういえば、先月、仙台市で開催された「日本生態学会」で、あるセッションのことを思い出しました。その場は、絶滅危惧されている鳥類をどのように保護していくのかがテーマでした。セッションには、生態学者に加えて環境社会学者も報告を行いました。「順応的ガバナンス」という概念を交えてご自身の説明をされました。そしてセッションのコメンテータを務めた生態学会の重鎮と言ってもよいある研究者は、生態学の「順応的管理」と環境社会学の「順応的ガバナンス」の違いについてご自身の感想を述べておられました。この時の感想と、この絵本の内容とは、関係しているように思います。

■それはともかく、2012年から消えてしまっていた『空からやってきた手紙』のことを、再び思い出させてくださったIさんには、御礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。

ミント

■大津市に転居し、庭のある暮らしの楽しみを知りました。日々、成長し変化する庭の草花を楽しんでいます。もっとも、このように楽しめるのは、この拙宅に以前にお暮らしだったご家族が、丹精込めて庭の手入れをされていたからです。しかも、いかにも花壇というようなデザインではなく、野の花が自然に咲き誇っているかのような…そんな雰囲気の庭になっています。我が家も何か植えてみようと思い、家族と相談をしてハーブの「ミント」をプランターに植えてみました。ハーブティー用のミント(左)と、カクテルやスイーツのためのミント(右)です。

■大津市に転居し、庭のある暮らしの楽しみを知りました。日々、成長し変化する庭の草花を楽しんでいます。もっとも、このように楽しめるのは、この拙宅に以前にお暮らしだったご家族が、丹精込めて庭の手入れをされていたからです。しかも、いかにも花壇というようなデザインではなく、野の花が自然に咲き誇っているかのような…そんな雰囲気の庭になっています。我が家も何か植えてみようと思い、家族と相談をしてハーブの「ミント」をプランターに植えてみました。ハーブティー用のミント(左)と、カクテルやスイーツのためのミント(右)です。

■夏になったら、このミントで「モヒート」を作ってみるつもりです。「モヒート」とは、ラム酒をベースにしたカクテルです。ミントの葉、ライム、砂糖を少しだけ擦り潰し、そこにラム酒とソーダ水を加えます。夏の飲み物です。今のところ、ミントだけですが、この他にも色々ハーブを植えてみたいなと思っています。例えば、香菜=シャンツァイ(英語ではコリアンダー、タイ語ではパクチー)。中華料理には欠かせません。それから、パセリや大葉などもと思っています。もっとも、気をつけないと、庭にどんどん広がってしまうので、プランターで植えようと思っています。

2016 桜

■昨日は、瀬田キャンパスの入学式でした。入学式に先立って学科会議も開かれるなど、いよいよ新年度が始まりました。私の方は、新任者研修の2日目ということで、深草キャンバスに慌てて移動し、昨日に続いて深草キャンパスの皆さんに龍谷大学の研究活動についてお話しをさせていただきました。2日目ということで、昨日よりは上手くお話しできたかなと思っています。夕方からは、再び、瀬田キャンパスで大学院社会学研究科の新入生歓迎のパーティが開かれたのですが、再び、瀬田に移動することはなかなか大変なので、深草で引き続いて仕事をさせてもらいました。

■晩は、外出していた家族と京都で待ち合わせて、知り合いのお子さんへのプレゼントを買ったついでに、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で一緒に食事をして、そのあとは、長等にある「ishigama」を久しぶりに訪問しました。ということで、大津の街中で少し夜桜を楽しみました。写真は、中心市街地にある「天孫神社」の桜です。満開に近い桜が、美しくライトアップされていました。

昼食

■昨日と今日、朝、自分で弁当を作りました。奈良から大津に転居して、通勤時間が短くなったこと、まだ本格的に仕事が始まっていないので精神的にも余裕があること、それから医師から栄養のバランスのとれた食事をするように指示されていること…、いろんな理由がありますが、弁当を作ってみることにしました。冷蔵庫のなかにあるもので適当に作ったものです。ヒジキの煮物はレトルトのもの。冷蔵庫の野菜庫にころがっていたピーマンで炒め物。卵は電子レンジを使いスクランブルエッグ風に。ウインナーは炒めて。カブをお出汁で炊いたんものも。ご飯は、大根の葉の菜飯にして、仙台で買った南蛮の味噌漬けと、もらった奈良・吉野の葉ワサビの佃煮を添えました。

■昨日と今日、朝、自分で弁当を作りました。奈良から大津に転居して、通勤時間が短くなったこと、まだ本格的に仕事が始まっていないので精神的にも余裕があること、それから医師から栄養のバランスのとれた食事をするように指示されていること…、いろんな理由がありますが、弁当を作ってみることにしました。冷蔵庫のなかにあるもので適当に作ったものです。ヒジキの煮物はレトルトのもの。冷蔵庫の野菜庫にころがっていたピーマンで炒め物。卵は電子レンジを使いスクランブルエッグ風に。ウインナーは炒めて。カブをお出汁で炊いたんものも。ご飯は、大根の葉の菜飯にして、仙台で買った南蛮の味噌漬けと、もらった奈良・吉野の葉ワサビの佃煮を添えました。

■それなりに栄養のバランスはとれていると思いますが、やはり量がたりません。弁当箱は、娘が中・高校時代に使っていたものです。ということで、食後にゆっくりお茶をいただくことにしました。お茶をいただくと、それなりにお腹が満足します。今日は、研究室にあったこんなものを使ってみました。「茶漉し付き携帯エコ水筒」です。キャップが上と底にあります。底には茶こしがついており、そこに茶葉を入れてしっかり締めます。そして、上からお湯を入れるのです。本来は、中国茶用のようです。何度もお湯を継ぎ足して、お茶を楽しめるようになっているのです。これはなかなか便利です。

新任者研修

■今日からいよいよ新年度です。今日は、深草キャンパスで入学式がありました。明日は、瀬田キャンパスで入学式が挙行されます。学生の入学式だけでなく、今日は、新しく龍谷大学に赴任されてきた教員の皆さんの辞令交付式や研修が行われました。新任者研修です。今日は瀬田キャンパスの学部の教員の皆さんが対象でした。明日は、深草キャンパスの教員の皆さんです。研究部も30分ほど時間をいただき、研究部長として「龍谷大学の研究活動について」というタイトルでお話しをさせていただきました。

■今日からいよいよ新年度です。今日は、深草キャンパスで入学式がありました。明日は、瀬田キャンパスで入学式が挙行されます。学生の入学式だけでなく、今日は、新しく龍谷大学に赴任されてきた教員の皆さんの辞令交付式や研修が行われました。新任者研修です。今日は瀬田キャンパスの学部の教員の皆さんが対象でした。明日は、深草キャンパスの教員の皆さんです。研究部も30分ほど時間をいただき、研究部長として「龍谷大学の研究活動について」というタイトルでお話しをさせていただきました。

■今日は、大学の長期計画・中期計画に始まり、研究推進体制、組織制度、科研費、個人研究費、学内女性、研究支援ガイド、研究不正、コンプライアンス…30分しかないものですから、早口で説明させていただきました。研究部の職員の皆さんが作成したパワーポイントのページ数、30分にしては内容が多すぎるように思いますので、私の方で調整する必要があります。明日は、もう少し要領良く、メリハリをつけて説明したいと思います。

■私が龍谷大学に赴任したのは12年前です。もう、その時の、自分自身が受けた研修の内容については、記憶が霞んでいます。新任者研修で学んだこと…、記憶にありません。しっかり覚えているのは、「龍谷」の名前の由来です。文学部の鍋島直樹先生が講師でした(当時は、法学部におられました)。大学のホームページでは、次のように説明しています。「大学の校名は、本願寺の山号である「龍谷」に由来します。 親鸞聖人の廟地「大谷」を漢字にあてた「谷龍」(訓はオオタニ)を分かち書きにしたものです」。漢字で書けば、画像のような文字になります。このお話しは、非常に記憶に残っています。

【追記】■この「おおたに」という感じ、Googleの「U+8C45」というコードを入力すると、この漢字が登場するそうです。それをコピペすると、使えるはずです。でも、使うチャンスがあるかな…。多分、ないでしょうね〜。

Ayuchovies(アユチョビ)

■昨日訪問した「高島ワニカフェ」、美味しい料理をいただいたあと、ちらりと壁にはってある「Ayuchovies」のさりげない宣伝が目に入りました。「アユチョビ」です。「アンチョビ」は、カタクチイワシ等の魚を塩漬け発酵させ、オリーブ油に漬けたものですね。よく缶や瓶に入って売っています。調味料のように味付けと風味づけに使いますが、「高島ワニカフェ」で売っているのは、カタクチイワシではなくて「びわ湖産若鮎」を原料にしています。だから、洒落てでしょうが、「アユチョビ」なのです。私は最初、「アンチョビ」と間違っていました。

■昨晩は、この「アユチョビ」を使って料理を作ってみました。新ジャガをすりおろしたニンニクとオリーブオイルで痛め、そこに「アユチョビ」を加えて味付けしました。そこには、冷蔵庫に残っていた大葉を刻んであえてみました。とても美味しくいただけました。また、ゼミで取り組んでいる「北船路米づくり研究会」の「北船路野菜市」で購入した北船路産のホウレンソウで、お浸しをつくりました。また、先日、報告会にいった小佐治のコンニャクで、キンピラをつくりました。滋賀県産の食材ばかりで、とても豊かな夕食になりました。「地産地消」を楽しみました。