クリスマスローズが満開になりました。

龍谷大学吹奏楽部SPRING CONCERT

スプリングコンサートまであと15日!!

こんにちは!龍谷大学吹奏楽部です♪

本日からスプリングコンサートのカウントダウン投稿がはじまります🌸

みなさまのご来場を心よりお待ちしております! pic.twitter.com/5qIEcgfC4z— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) February 27, 2025

▪️今月、龍谷大学吹奏楽部のスプリングコンサートが大津市民会館で開催されます。このスプリングコンサートとは別に、たしか、クラリネットだけのコンサートもあったように思います。年度の変わり目は、卒業式や入学式でも演奏されます。大変忙しいのではないでしょうかね。

▪️新年度になると、サマーコンサートや吹奏楽コンクールに向けての練習の合間に、小さなコンサートもあるのかな。もう、そのあたりのスケジュールのことはよく分かりませんが、とにかく楽しみながら頑張って音楽の面でも組織運営の面でも、さらに成長してほしいです。そして、成長を実感してほしいです。

▪️さて、このスプリングコンサートの第一部の2曲目、アメリカ人の若い作曲家、マッキーさんの作品です。題名は、「付喪神」(Haunted Objects)。英語の方のタイトルを直訳すると「幽霊の出る物体」ということになります。付喪神(つくもがみ)っていうのは、長い年月を使った道具には霊魂が宿るといわれてきましたが、その霊魂のことのようです。だから、英語はHaunted Objects。調べてみると、日本のプロ吹奏楽団の委嘱作品のようですね。とても楽しみにしています。

▪️第2部は、ポップスのプログラムになります。親しくさせていただいている金山徹先生の編曲です。

龍谷シオフォニックバンドSpring Concert 2025

▪️龍谷大学吹奏楽部のOB・OGの皆さんによる吹奏楽団です。

▪️大学の吹奏楽部に入部される方たちの多くは、中学と高校の6年間、そして大学の4年間、あわせて10年間で、ほとんどの方が「完全燃焼」されます。「卒部」されると、多くの皆さんは楽器から離れていきます。学生時代、私は吹奏楽部ではないのですが、大学オーケストラでバイオリンを弾いていました。そして、やはり楽器をやめてしまいました。大学院の博士課程の頃です。趣味の音楽を楽しんでいる場合ではないだろう…と、その時に思ったのです。

▪️前期高齢者になるまで生きてきて思うことですが、できれば、できればですが、やはり楽器は続けておいた方が良かったかなと思います。自分が楽器をやめてしまったことが間違っていたというわけではないのですが、それでも、できれば続けた方が良かったのかもと思います。龍谷シンフォニックバンドの皆さんは、素敵ですね。学生時代と同じく、尊敬する若林先生の指揮で演奏できるのですから。当日の日程が調整できれば、ぜひ聴きに行かせていただきたいと思っています。

「利やん」で原田先生に!!

▪️勤務している社会学部が、滋賀県大津市の瀬田キャンパスから、京都市伏見区の深草キャンパスに移転します。ということで、引越しの作業が大変なんです。仕事をしながら、引越しの作業をしています。今週の金曜日まで、研究室に溜まった様々なものを廃棄できます。というわけで、昨日で3日目か4日目ですかね、断捨離しています。研究室のある同じフロアの、空室の研究室に運び込むことになっています。かなり頑張りました。学会誌もほとんど廃棄しました。もうこれらか読むことはないだろうと思う書籍も、相当の冊数、廃棄しました。その他、諸々廃棄しました。今日は、学外の仕事と調査があるので、引越しの作業はできませんが、明日は、最後の踏ん張りで頑張ります。あとちょっと。

▪️かなり疲れたので、帰りは大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に寄りました。お店に入ると、なんと原田達先生がおられました。来月開催される「びわ湖マラソン」に出場するため、「利やん」のユニフォームをお店に借りにこられていたところでした。以前、お店でチームを作って、「びわ湖マラソン」の前の「レイクサイドマラソン」に、原田先生も含めてたくさんの仲間と一緒に走っていたのです。その多くは龍大の職員さんでした。その時、お店がユニフォームを用意してくださったのですが、そのユニフォームを借りにこられたのです。原田先生は、亡くなったお店のマスターのことを偲びながら走られるのだと思います。3月9日の「びわ湖マラソン」を走らられた後、ご連絡をいただき、「利やん」で一緒に直会をすることになっています。原田先生、よろしくお願いいたします。

▪️ 原田先生の向こうに写っているのは、仲良しのご常連です。写真には写っていませんが、テーブルでは大津市役所の親しい職員さんたちが呑んでおられました。また、これまた親しい市民団体に皆さんも来店されました。もちろん、ご常連、職員の皆さん、そして市民団体の皆んさんともお話をさせていただきました。「利やん」では、しばしばこういうことになります。本当に、ありがたいことだと思います。

390,000アクセス感謝!!

▪️アクセスカウンターが「390,000」を超えました。皆様、ありがとうございます。「370,000」を超えたのは今年の11月5日です。「360,000」から「370,000」までは51日かかっています。「370,000」から「380,000」までは58日かかっています。「380,000」から「390,000」までは55日。春期休暇であるにもかかわらず、ほぼ150人/日でご覧いただきました。

▪️アクセス数が10,000増えるたびに毎度毎度書いていますが、たまに社会学っぽいこと、環境っぽいことも書いてはいても、基本は身辺雑記でしかありません。人生の日々の記録です。ライフログ。また、facebookへの投稿とほぼ同じ内容です。ただ、一人の大学教員の日々の出来事や気になったことを書いているだけです。役に立つ情報はほとんどありません。それにも関わらず、ご覧いただけることをありがたいと思っています。心より感謝いたします。これまたいつもと同じような感謝のご挨拶になりますが、ご容赦ください。

▪️この調子でご覧いただくと、4月の下旬には、400,000の大台に乗ることになるのかなと思います。よろしくお願いいたします。

びわますフォーラム 2024-2025 in 野洲(2)

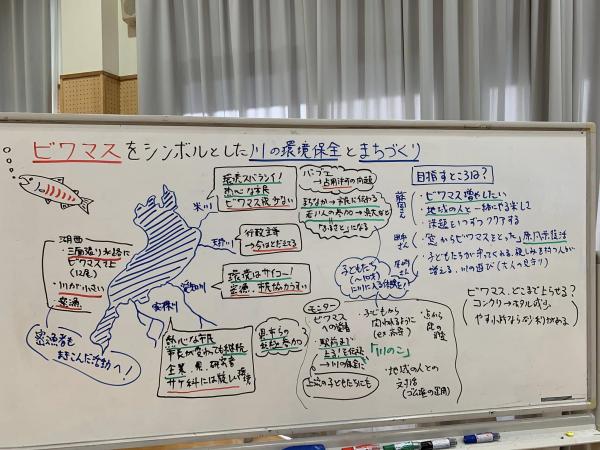

▪️2月15日に開催された「びわますフォーラム 2024-2025 in 野洲」について投稿しました。その投稿では、当日の様子をお伝えしただけです。投稿の題名にも(1)と書いたように、その続きの(2)を投稿しなくてはと思いつつ、なかなか…でした。ということで、今回(2)です。当日は、野洲市で取り組まれた「家棟川・童子川・中ノ池川にビワマスを戻すプロジェクト」からの報告と、長浜市で取り組まれた「長浜まちなか地域づくり連合会」の2つの活動報告の後、「ビワマスをシンボルとした川の環境保全とまちづくりを広げるために」というタイトルで意見交換会が開催されました。この投稿では、その意見交換会の時のことを報告したいと思います。

▪️この意見交換会の司会を務められたのが、滋賀県立琵琶湖環境科学研究センターの専門研究員で、野洲川での活動の中で頑張って取り組まれてきた佐藤祐一さんです。トップのホワイトボードは、佐藤さんが司会をしながら、コメンテーターやフロアの皆さんの意見を、丁寧に書いていかれました。これがあるから、当日の意見交換の様子を思い出せます。

▪️当日、コメンテーターとして並ばれたのは、次の3人の方達でした。まず、元滋賀県水産試験場の場長をされていた藤岡康弘さん。淡水魚の専門家です。県内の河川でビワマスを俎上させたいという地域住民の皆さんの活動を応援されています。今から四半世紀ほど前には、藤岡さんとは、滋賀県立琵琶湖博物館に学芸職員として勤務していました。一緒な、中国の洞庭湖のある湖南省にも一緒に出張しました。懐かしい思い出です。二人目の方は、長浜まちなか地域づくり連合会・長浜市地域活力プランナーの田中省吾さん。米川を中心としたまちづくりの活動をされています。長浜市の旧市街地を流れる米川を、ビワマスが俎上する川にしたいと、まちづくりの活動の一環として頑張っておられま。三人目は、そのよう市民活動を応援する長浜市役所の職員である尾崎栄治さかです。長浜まちづくりセンター所長をされています。

▪️進行役の佐藤さんは、それぞれの方に、活動で目指すところはどこにあるのかと尋ねられました。藤岡さんは、専門家の立場から端的にビワマスを増やしたいからというのが最初の目標になりますが、それ以外にも、頑張って取り組んでおられる市民の皆さんと一緒に活動すること自体が楽しいと言っておられました。この「楽しい」という感覚、とても大切なことかなと思います。市民が自分たちの活動を「楽しい」というのはよくあるわけですが、専門家が「楽しい」という気持ちを持てるのって素敵なことだなと思うんですよね。ビワマスに対する考え方やスタンスは違っていても、一緒に活動をすること自体を楽しまれているわけです。最後は、ビワマスが俎上し産卵できるような川づくりをしていくために、地域の皆さんと課題をひとつひとつクリアしていくことの大切さについても述べておられました。藤岡さんのように、そして司会の佐藤さんもそうですが、地域の皆さんに気持ちのあり方に寄り添っていく姿勢が素敵だなと思うのです。

▪️二人目は、田中省吾さんです。田中さんの心の中には、原風景としての米川があり、そのような原風景としての米川を復活させることの中に、以前の投稿の中にも書きましたが、「かつて清掃活動に取り組んでおられた片野さんという方が、『ここでな、わしは子どもの時、窓からビワマスを掴んだんや』ということを語っておられた…ということが関係者の間で知られるようになり、その片野さんの記憶が元になり、これから米川にみんなでビワマスを取り戻そうとされてるようになったのだそうです」。そういう意味でビワマスはシンボル的な魚であるわけです。米川では、ビワマスの俎上や琵琶湖へ下る稚魚が確認されています。

▪️三人目は、尾崎さんです。大人たちの見守りの中で、もっと子どもたちが米川で遊ぶようになってほしいと考えておられます。10歳までに川に入って遊ぶ体験が必要だとお考えです。そうすることで、川に対する感性を知らず知らずのうちに養っていき、自分たちが暮らす地域の米川のことが気になる、大切にしたいという気持ちが自然に出てくるような大人に成長してくれたら…ということのようです。米川では、さまざまな団体により多種多様な活動が行われているようですが、市民の中には、下水道が普及する以前の生活排水が流入していた時代の記憶があり、米川に入ろうという気持ちになれない方もおられるようです。しかし、現実には美しい水質の川になっているのです。佐藤さんによれば、コアユも俎上するようです。別の地域であれば、そのコアユを市民が喜んで捕まえて食べるのにな…と不思議がっておられたことが印象に残りました。まあ、だからこそ、大人の見守りの中で、子どもたちが遊ぶ地域文化を取り戻す必要があります。

▪️この意見交換会のテーマは、滋賀県内の「ビワマスをシンボルとした川の環境保全とまちづくり」です。環境保全だけでも、まちづくりだけでもないところが非常に大切かなと思っています。この両方があって、自分が暮らす地域と関わる身近な環境である河川のことを、いろんな側面から心配して、「自分事」として感じることができるわけですから。そして「自分事」として感じるために人びとを引き寄せてくれる存在が、今回の場合はビワマスなのです。ということで、各地の河川の状況を藤岡さんが中心になって整理してくださいました。

▪️野洲市の家棟川では、熱心な市民が中心になって活動しており、市長が交代しても事業が継続されて、行政も応援してくれているようです。そして、そのような活動を県や専門家や地元にある企業も応援や参加をされているとのことでした。佐藤さんや藤岡さんも、そのような専門家ということになります。ただし、藤岡さんによれば、ビワマスは俎上しているものの、河床が粘土のところが多く、ビワマスのようなサケ科の魚には厳しい条件のようです。玉砂利が必要なのです。ということで、この家棟川の活動では、活動の中で砂利を入れてビワマスが好む産卵床を作っているようです。

▪️2番目は愛知川です。下流では、彦根市と東近江市の境界を流れる大きな川です。藤岡さんによれば、その愛知川の支流にたくさんのビワマスが俎上しているというお話でした。しかし、この愛知川では市民の存在が希薄なのと、そのためでしょうか、密猟が多いとのことでした。昔は、地域の食文化として、産卵期に俎上してくるビワマスを獲って「マス飯」等の郷土料理にして食していたわけですが、現在は、そのような行為は密漁として罰せられます。また、愛知川は家棟川とは違い大きな川ですので、人の目が届きにくいのかもしれません。また、家棟川のように市民が俎上するビワマスを目視で確認したり、産卵後、死んだビワマスの中に残った卵の数を確認したりと、調査とパトロールが同時に行われています。これは大きいと思います。

▪️3番目は、米原市の天野川でも、かつてはビワマスを保全する取り組みが行政主導で行われていたようですが、市長が交代することで、その事業が立ち消えになってしまいました。4番目は、この意見交換会にも参加されている米川になります。藤岡さんによれば、サケ科のビワますには最高の環境なのだそうです。しかも、熱心な市民の参加があります。あとは、ビワマスをどう増やしていくかということのようです。

▪️フロアからは、湖西地域の河川についいても報告がありました。お住まいの近くを流れる川は3面コンクリート張りなのにビワマスが俎上している。すぐ近くの川は自然度が豊なのに…。どうしてなんだろう?というご指摘でした。また、密漁との自覚があまりないまま、地域の文化の延長線でビワマスを捕獲する人がおられるようです。ご近所の知り合いだったりすると、「それは密漁ですよ!!」というふうには言いにくいですよね。確かに…。でも、藤岡さんからは、「そのような密猟者も巻き込んだ活動にしていってはどうですか!!」とのご意見がありました。なるほど!!のご意見ですね。「食べる楽しみから、俎上するビワマスを増やしていく楽しみへ」シフトしていってもらえたら、というわけです。食べるのは、地域の漁師さんが琵琶湖で獲ったビワマスを購入してありがたくいただくということになります。

▪️フロアには、家棟川の活動に参加されているモニターさんたちも出席されていました。モニターさんのご意見ですが、プロジェクトに参加することでビワマスに対する愛着が相当強まったようです。参加できたことを、心の底から喜んでおられることがよく理解できました。そして、自分たちが努力してきた結果、ビワマスがJR野洲駅を超えるあたりまで俎上していることが確認できたというのです。そういった市民活動の努力が、結果として、俎上するビワマスの数が増えたり、河口から遠く離れたところまで俎上しているとか、そういう「努力の見える化」が起こるとさらに活動に対する強い動機付けが生まれますよね。そういう良い循環が市民活動の中で生まれてくることは、一般論としても、とても大切なことだと思います。

▪️でも、良いことばかりではありません。困ったことも起きます。家棟川の場合も、最初は、河川管理者(滋賀県)は理解がなかったといいます。もちろん、今では、河川の生物多様性にも配慮するわけですが、基本は治水です。かつて洪水が発生したような地域であれば、魚道のような構造物を置いたら、大雨の時に大変なことになるということを危惧することになります。簡単には認めてくれません。家棟川の場合もそうです。しかし、前の投稿にも書きましたが、ブロジェクトの皆さんが主体性と責任をもってこのプロジェクトに取り組む中で、次第に河川管理者の側にも変化が現れてきたようです。行政組織の中にも、対地域住民に対する「信頼」が少しずつ醸成されていったのでしょう。そして、とうとう、行政の予算の中で、魚道が本設されることになったのです。

▪️家棟川の支流には、ゴムで作られた小さなダム、ゴム引布製起伏堰(ゴムひきぬのせいきふくぜき)が設置されているようです。そのゴム性の小さなダムにビワマスが果敢に挑戦しているようなんですが、飛び越すことができません。ゴムの弾力に跳ね返されています。たまたま、大雨が降って、このダムが萎んだ時にビワマスは俎上したというようなお話でした。なんのために、ゴム性の小さなダムが設置されているのか。夏は農業用水、冬は防火用水のためなのだそうです。ビワマスのことを思うと、この地域の関係者の皆さんと、ある種の利害対立が存在するわけですが、時間をかけて相互の理解(否定ではなくて)深めていくと、先ほどの魚道のようにローカルルールを作り上げることができるかもしませんね。

▪️家棟川の場合は、周りには農地が多いわけですが、長浜市の米川の場合は、川が長浜市の旧市街の中を流れています。その米川で 「バーブ工」といって、川の流れに対して、河岸から上流側に向けて突き出して土嚢等を設置して、流れに運ばれてくる砂を溜めて寄り洲を作るような小さな自然再生を行ったところ、河川行政から厳しく指導(お説教)を受けたというのです。私はよく分かりませんが、家棟川とは事情が違って。かつては水害の被害にも遭われた地域ともお聞きしました。治水に関しては敏感なのかもしれません。しかし、時間をかけて、家棟川のように河川管理者からの信頼を獲得していただきたいなあと思います。この点については、滋賀県庁の河川局の局長さんとも、フォーラムが終了した後、少しお話をすることができました。滋賀県の環境に関わるさまざまな事業で、地域住民(県民)と行政の距離が縮まり、「異質な他者」同士であっても、それぞれが何を大切にしているのかの理解が深まり、「異質な他者」同士の間にある壁が低くなってきているのではないでしょうかね。そのような気がしています。

「近江日野産日野菜」

▪️国の地理的表示(GI)に登録された「近江日野産日野菜」の動画です。登録にご尽力された松井賢一さんからご紹介いただきました。皆さんも、ご覧いただければと思います。松井さんのご希望ですので、拡散させていただきます。

琵琶湖の全層循環(深呼吸)

▪️「”びわ湖の深呼吸” 全層循環を5年連続で確認」というNHKの記事を読みました。今年も、「琵琶湖の深呼吸」=「全層循環」が確認されました。よかった、よかった。安心しました。おそらく、滋賀県民の多くの皆さんが同様の気持ちになっておられるのではないかと思います。

▪️ このタイミングで「『深呼吸』が止まる時代 湖は」という新聞記事も読みました。小さな記事だけど、気になりました。琵琶湖は、「富栄養化」の時代から「気候変動」の時代に移行してきたという記事です。富栄養化では、陸地からのりんや窒素の流入が問題になりました。その背景には、人びとの暮らしや生業が存在していました。全国的に知られる滋賀県の県民運動「石けん運動」は、琵琶湖に流入するりんの48%が家庭の洗濯排水からということが事の始まりでした。今、合成洗剤は無りんですけど、当時の洗剤にはりんが洗浄助剤として入っていたのです。「石けん運動」は、もともとは、合成洗剤一般に含まれる合成界面活性剤を問題視する消費者運動だったんですが…。

▪️そのことは別にして、「石けん運動」では、琵琶湖の周りに住んでいる人たちの努力で琵琶湖を良い方向に変えられるという実感が生まれたと思うんですよね。もっといえば、「石けん運動」の担い手であった女性たちが、社会を変えていけるという実感を持てたんですよね。女性たちが、エンパワーメントされました。でも、実際のところは、下水道の急速な普及が琵琶湖の水質に関しては決定的に大きな影響を持ったように思います。ちょと、脇道にそれてしまいました。

▪️さて、その「石けん運動」では、富栄養化が問題視されました(もうひとつは界面活性剤)。ところが問題が気候変動になると、琵琶湖の周りに住んでいる人たちの努力では、なんともならない状況が生まれてきます。困りますね。そのひとつは、琵琶湖の深呼吸、全層循環の問題です。冬になって湖面の酸素を含んだ水が冷やされて湖底に沈み、湖底に酸素を供給するのです。今年は、全層循環が起こりましたが、2019・2020年は起こりませんでした。やばかったです。全層循環が起きないと、琵琶湖の湖底に酸素が供給されず、湖底の生物は死に、底泥からりんや有害な物質が溶け出してくることが心配されます。でもね、温暖化は、琵琶湖の周りに住んでいる人たちの努力だけではなんともならないんです。

▪️以下は、記事からの引用です。

温暖化では別の懸念もある。琵琶湖では10年代から外来の植物プランクトン「ミクラステリアス・ハーディ」が目立つようになった。大型で突起が多く、動物プランクトンのえさになりにくい。もし温暖化で増えるような、動物プランクトンが減り、それを食べる魚も減るシナリオが考えられる。

▪️さて、どうしたものでしょう。この記事に出てくるのは、知り合いの京大生態学研究センターの中野伸一さん。中野さんは、どう考えているのかな。気になります。

災害の時のためのラジオ

米川ビワマスプロジェクト「米川ビワマス大調査!」

▪️長浜市には、市が経営する「さざなみタウン」という施設があります。「長浜まちづくりセンター」「長浜市立長浜図書館」「長浜市地域福祉センター」「ながはま市民協働センター」から構成される「ながはま文化福祉プラザ」と、「長浜商工会議所」や「長浜ビジネスサポート協議会」などが開設している「長浜商工会議所・長浜ビジネスサポートセンター」の2つの建物からなる複合施設です。長浜市のまちづくりの拠点のような施設なのでしょうか。

▪️先日の土曜日、野洲市で開催された「びわますフォーラム 2024-2025 in 野洲」では、この施設の中に事務所のある「ながはま文化福祉プラザ室長」、「長浜まちづくりセンター所長」、 市民活躍課担当課長を勤めておられる尾崎栄治さんとお会いすることができました。その尾崎さんに、ご縁をいただいたことを感謝するためメールをお送りしたところ、返信をいただきました。そして、その返信で、長浜市の米川でのビワマスをシンボルとした街づくりの活動がよくわかるサイトのことを教えていただきました。さざなみタウンのサイトの中で紹介されています。米川に遡上するビワマス関連の動画が満載です。皆さんもぜひ、ご覧ください。ビワマスが、環境アイコンとして様々な人びとの関心と気持ちをグッと引き寄せていることがわかります。