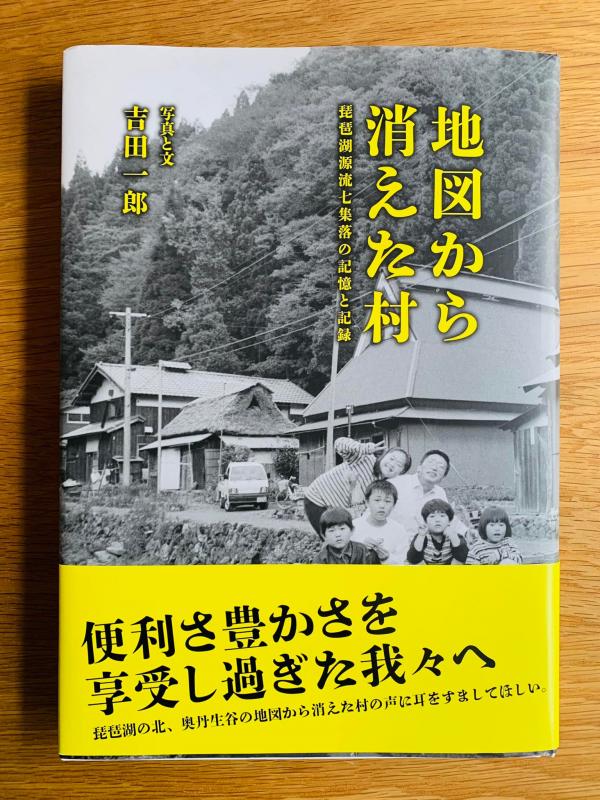

『地図から消えた村 琵琶湖源流七集落の記憶と記録』(吉田一郎)

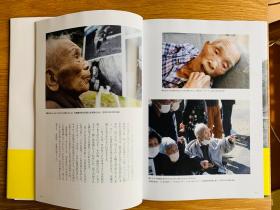

■最近、この写真集のことを知り、入手しました。『地図から消えた村 琵琶湖源流七集落の記憶と記録』(吉田一郎)。じっくり読もうと自宅に持ち帰りました。朝、まずはパラパラと中身を眺めていてストップしたページがありました。『驚きの介護民俗学』という本のことを思い出しました。96歳の男性が、かつて暮らした村の写真を見ることで、眠っていた記憶が蘇ると共に、元気を取り戻されました。家には土台がありますが、この男性にとってはかつて暮らした村の記憶が人生の土台なのでしょうね。

【参考リンク】

丹生ダム

丹生ダムの経緯と概要

独立行政法人水資源機構 丹生事務所

「浜大津こだわり朝市」

■昨日、朝の7時半から「浜大津こだわり朝市」に参加しました。毎月第3日曜日、京阪「びわこ浜大津駅」の改札口を出た場所で開催されています。ここは屋根もあるし、朝市を開催するにはとても良い場所だと思います。ところで、今までこの朝市を運営されている「こだわり大津百町市運営委員会」の、わたくし、幽霊委員でした。何年も前に副委員長をされている福本正馬さんに運営委員会に入ってほしいと頼まれて了解のお返事をしたまま、実質的にはずっと参加できていなかったのです。でも昨日は、きちんと参加させてもらいました。とはいっても、最後の撤収作業をやっただけで、ほとんどの時間はお店を見て回って買い物をしながら、出店されている方たちや、来場されたお客さんと話をしていただけなのですが…。

■この「浜大津こだわり朝市」、大変賑わっています。普通のお客さんだけでなく、山歩きのグループやランニングのグループも立ち寄られていました。そして驚いたことに、ちょっとした宴会も始まりました。例えば、沖島(近江八幡市、琵琶湖に浮かぶ離島)の漁師さんたちのブースで、できたばかりのワカサギの天ぷらと鮒寿司を買って酒の肴にして、その近くの小川酒店のブースから堅田の酒蔵・浪乃音さんの地酒を買って、開いたテーブルで小さな宴会が始まるのです。素敵ですね。なるほどね〜。こういう楽しみ方もあるんだ。私はといえば、木下酒店さんのブースで、勧められるままに「波乃音」を何種類も試飲させていただき、朝から脳みそも心も緩んでしまいました。

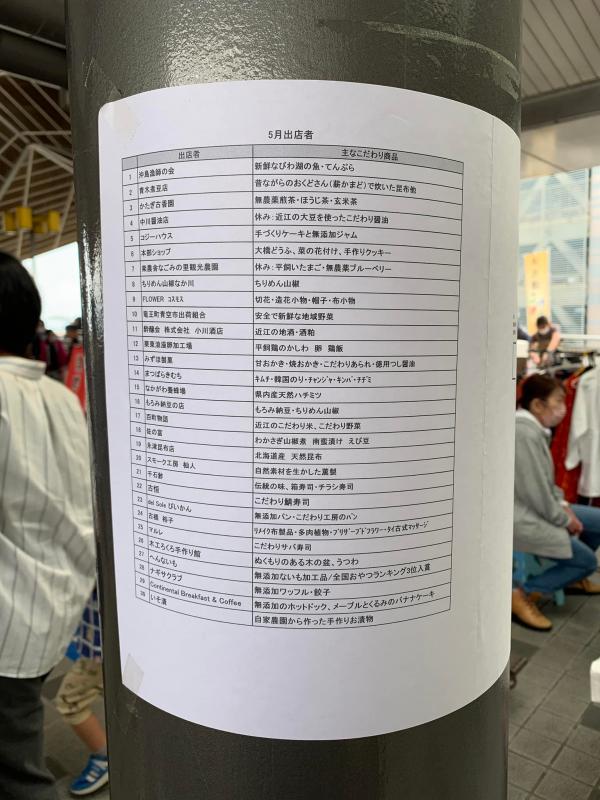

■「浜大津こだわり朝市」は、今年の10月で20年めに突入するのだそうです。以前は、地域のNPOが運営されていましたが、その後は運営委員会に引き継がれ、現在に至っています。下の写真は、会場に貼ったあった出店者のリストです。全部で30団体。けっこうな数です。昨年度はコロナ禍のまっただ中で、8月と9月そして2月を除いて、全部で9回開催され、17,200人が来場されました。平均1,900人の来場者が、多いときは、約2,200人の来場者があったようです。出店数も多い時は32店、賑わっていますね〜。

■ところで、この「浜大津こだわり朝市」を運営する「こだわり大津百町市運営委員会」ですが、今年の1月に「大津市道アダプトプログラム制度」参加団体に認定されています。この「大津市道アダプトプログラム制度」、大津市が以下のような目的で導入しています。大津市のホームページからの引用です。

「アダプト」とは、英語で「養子にする。」という意味があります。自治会・学校・企業等の団体が道路・河川・公園等の公共財産の里親となって清掃等の活動をおこなう一方、行政は、清掃用具の貸出し・支給等をおこなうといった、市民と行政がお互いの役割分担を定めて公共財産の管理を「協働」して行っていく手法で、公共財産の適正な環境確保と公共財産への愛護意識の高揚を目的としたものです。大津市では、平成20年度途中から市道の管理方法のひとつとして導入しました。

■ということは、この京阪「びわこ浜大津駅」の改札口を出たところは市道になるわけです。「浜大津こだわり朝市」は、市道で開催されているわけです。通常、無許可では、市道で商業行為を行うことはできません。中心市街地に賑わいを作ることを目的とする「浜大津こだわり朝市」での活用については、正式に認められています。「浜大津こだわり朝市」のために、毎月の道路使用許可申請を行っています。同時に、単にこの市道をただ利用するだけでなく、この市道の清掃等の維持管理を年に2回行うことになったわけです。言い換えれば、「こだわり大津百町市運営委員会」と市役所が市道の管理を協働で行っているわけです。この制度のこと、一昨日の「こだわり大津百町市運営委員会」の総会で初めて知りました。道路だけでなく、河川等についてもこの制度が適応されるようです。どういう展開が可能なのか、この「浜大津こだわり朝市」とはまた別に考えてみたいと思います。

■昨日は、市道の管理を行っている路政課のある建設部の部長さんが来場されていました。ずっと中心市街地の活性化に関わってこられた方です。この部長さんは、社会学部の地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」が始まった時以来のお付き合いになります。いろいろ、ご相談をさせていただこうと思います。

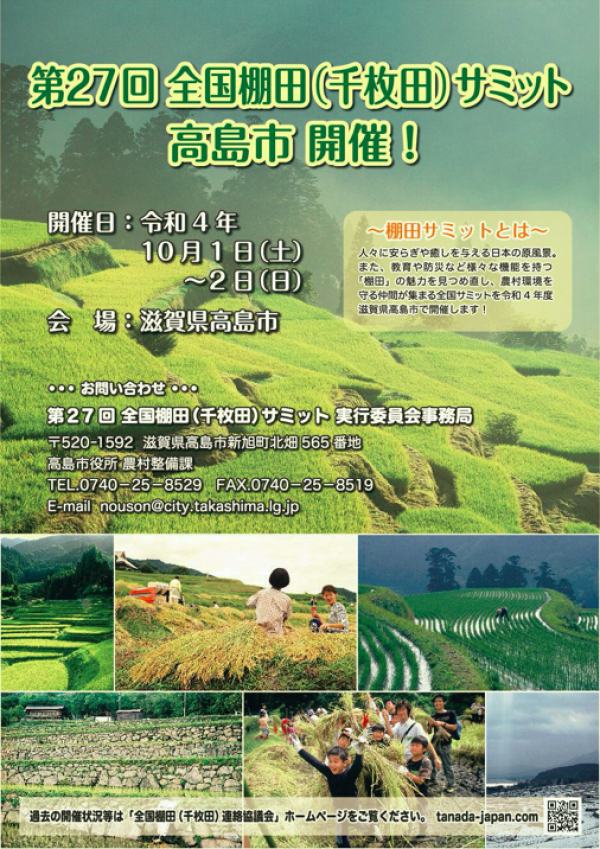

第27回全国棚田(千枚田)サミットと分科会

■10月1・2日の両日、滋賀県高島市を会場に第27回全国棚田(千枚田)サミットが開催されます。基調講演や事例発表の後、4つの会場に別れて分科会を開催することになっています。私もそのうちのひとつの分科会でコーデイネーターを務めます。今日は、その分科会の高島市役所の担当課との皆さんとの打ち合わせをzoomで行いました。中山間地域の持続可能性(幸せに住み続けられる可能性)を高めることにつながるヒントが共有できる分科会、そして同時に、行って良かったと思えるような楽しい分科会になればと思っています。

■現在、高島市からの中山間地域に関する委託研究に龍谷大学の社会学部・農学部・経済学部の教員で取り組んでいます。今回の4つの分科会のうちの3つの分科会で、この委託調査に取り組んでいる龍谷大学の教員がコーディネーターを務めます。

「社会学入門演習」で農学部を訪問。

■写真の学生たちは、私が担当している1回生の「社会学入門演習」の皆さんです。そして、緑のカゴを持って指導されているのは、農学部の古本強先生です。で、写真を撮っているのが私です。古本先生とは、龍谷大学が農学部を設置する準備の段階で一緒に仕事をしていました。出身地も同じ神戸。今住んでいるのは同じ大津市。というわけで、龍谷大学の教職員の親睦団体である「兵庫県人会」や「滋賀県人会」の会員でもあります。他学部の先生ですが、仲良しなんです。

■写真の学生たちは、私が担当している1回生の「社会学入門演習」の皆さんです。そして、緑のカゴを持って指導されているのは、農学部の古本強先生です。で、写真を撮っているのが私です。古本先生とは、龍谷大学が農学部を設置する準備の段階で一緒に仕事をしていました。出身地も同じ神戸。今住んでいるのは同じ大津市。というわけで、龍谷大学の教職員の親睦団体である「兵庫県人会」や「滋賀県人会」の会員でもあります。他学部の先生ですが、仲良しなんです。

■その古本先生に、キャンパスの植栽のことでお尋ねしたことがあります。瀬田キャンパスにはヤマモモが植えてあるのですが、古本先生は、そのヤマモモの実で学生と一緒にジャムを作っておられました。そのことを思い出して、少し詳しいことをお尋ねしたのです。そこからスタートして、ジャムに加えて古本先生が養蜂をされていることから蜂蜜の話にも広がっていきました。古本先生のご専門は、トウモロコシのゲノム解析なのですが、そのような研究上の仕事以外に、学生とジャムを作ったり、蜂蜜を採取したりと、地域社会で興味深い活動をされているのです。

■というわけで、「農学部と社会学部の教員と学生で、ジャムと蜂蜜を使って、何か素敵なことができたらいいね〜」、「今年の春から使えるようになった『STEAMコモンズ』はキッチンもついているし、あそこでオープンなイベントができたらいいね」という話しになっていきました。そんなわけで、まずは古本先生と学生の皆さんに出会ってもらうために、今日の見学会を開催しました。どんな展開になるのか、まだはっきりしていませんが、この「社会学入門演習」の学生のうちで関心を持った人たちは、イベントの企画の内容を一緒に考えてくれるのではないかと思っています。

■今日は、古本先生が採取された蜂蜜の試食させていただきました。桜の花の蜂蜜と、いろんな花が集まった蜂蜜の2種類です。古本先生には、フランスパンまで用意していただきました。桜の蜂蜜ですが、喉の奥を甘みが通過するときに、独特の香りが花に抜けていきます。美味しい。

■社会学部の学生は、おそらく自分の学部に関係のある校舎にしか行かないと思います。今日は、「自分達のキャンパスのことをもっとよく知ろう」ということで、農学部の入っている9号館を古本先生に案内していただきました。私は、1回生の入門演習の担任ですのでこれは仕事なんですが、古本先生の場合は完全にボランティアです。今回の農学部見学会なんですが、古本先生とのfacebookでのやり取りから始まりました。先生、ありがとうございました。

中井あけみさんのこと

■昨日のことになります。もんぺおばさんこと中井あけみさんがお亡くなりになったことを、お嬢さんのfbへの投稿で知りました。4月20日、72歳で永眠されたそうです。膵臓癌だったそうです。3月15日には、中井 あけみさんが執筆された『もんぺおばさんの田舎料理帖』の中から、家族に「車麩の煮付け」作ってもらい、そのことをfbに投稿しました。そして、中井さんご本人からもコメントをいただいていました。この前のことじゃない…。とっても驚いています。

■滋賀県の「農と食」で活動する女性たちの中心におられただけに、多くの皆さんがショックを受けておられるのではないかと思います。以下は、昨年、ご自宅で開催された朝市に遊びに行った時の投稿です。お会いしたときに、体調を悪くされたというようなお話をされていましたが、そういうことだったのか…。

【関連投稿】

「気まぐれ朝市」とシスターフッド

『もんぺおばさんの田舎料理帖』

春の琵琶湖

産卵に集まった大きな魚。もうじき代掻きが始まる。水中はこの季節が一番楽しい。琵琶湖の春はあっというまに終わってしまう。琵琶湖-1.0m pic.twitter.com/NKGWu171pd

— イノウエダイスケ (@zarigani1984) April 9, 2022

■京都の河川、滋賀の琵琶湖や琵琶湖に流入する河川で、淡水魚の映像を撮っておられるイノウエダイスケさんのtweetです。琵琶湖の湖岸、水深1mほどのところに集まったフナですね。産卵のタイミングを待っているのでしょう。こうやって今年も命が再生産されます。

春の庭

■1段目。ジューンベリーが満開になりました。昨年はたくさんの実が収穫できましたが、今年はきちんと実がなってくれるかな。

■2段目左。ツンツン目を伸ばしていたギボウシが、葉を広げはじめました。ツンツンした芽の中に赤ちゃんのような葉が最初からできているんですね。2段目右。しばざくら。庭の法面にシバザクラを植えてありましたが、少し弱ってきた部分があり、庭師さんに手を入れてもらっています。法面なので、土も流れてしまっていました。土留の工事も合わせてしてもらっています。

■3段目左。黄色いのは、ヒカゲツツジ。造園の専門家が教えてくださったのですが、「あなたの庭の黄色いツツジはヒカゲツツジというて、シャクナゲに近い種類なんやで」…なのだそうです。シャクナゲもつつじかの低木なんですね。3段目右。わかりません…。

■4段目左。オオエゾムラサキツツジです。濃いピンク色の花が複数集まって咲いています。エゾムラサキとオオエゾムラサキって種類が違うのかな…。よくわかりません。4段目右。常緑ガマズミです。たくさんの小さな花が集まって咲きます。蕾は赤いのですが、咲くと真っ白になります。

■5段目左。シャガです。特に世話はしていませんが、毎年、たくさんの花を咲かせてくれます。5段目右。ドウダンツツジです。とんがった芽が開くと、中から複数の花が飛び出して膨らみます。そういう自然界の仕組みを見て、本当にすごいな〜と思います。

■こうやって春の庭を楽しみつつ、ベンチに座っているととても幸せになります。もっと老人になった春のある日、このベンチに座ったまま、静かに息を引き取る、寿命を全うする…なんて具合にはならないでしょうかね。難しいでしょうが、そうなったらいいな。そういう願望があります。

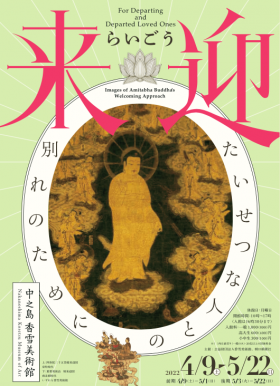

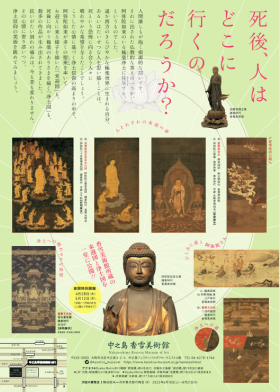

中之島香雪美術館・企画展「来迎 たいせつな人との別れのために」

■5月22日まで。企画展「来迎―たいせつな人との別れのために―」中之島香雪美術館企画展「来迎 たいせつな人との別れのために」。これはぜひ行かないといけません。以下は概要。

「死後、人はどこに行くのだろうか?」

人間誰しもが抱く根源的な問いです。それに出された仏教的な答えの一つが、阿弥陀如来のいる極楽ごくらく浄土に往生おうじょうする、というものでした。遥か西方のきらびやかな極楽世界に生まれる自分、あるいはたいせつな人を思い描くことは、死という恐怖に向き合う人々に晴れやかな希望を与えたことでしょう。こうした心情に基づく浄土信仰の高まりの中で、阿弥陀如来が多くの聖衆しょうじゅを率いてお迎えに来るのを描いた「来迎図」も、死後に向かう極楽のありさまを描く「浄土図」も、数多の作品が生み出されてきました。抗いがたい別れの痛みは、今も昔も変わりません。その心情に寄り添いつつ、浄土信仰の美術を眺めてみましょう。

■この概要を読むと、この世に残された側の方達が、亡くなった方のことを偲んで…という前提になっているような気がします。これは残された人たちの立場と言い換えることができるかもしれません。ただ、私が知りたいなと思うことは、亡くなる人の立場…になるのでしょうか。死んでしまったら、立場も何も無いじゃないか…とのご意見もあるでしょうね。でも、自分が死んだらどうなるのかを、生きている間に先取りして強いイメージを抱き、何かの実感を持つこと。死を先取りして生きるための作法。うまくいえませんが、この企画展で展示される絵画を通して、人びとは何を考え行動したのか、その辺りのことなのかな。

ジューンベリーと阿弥陀如来

■今、東京国立博物館で特別展「空也上人と六波羅蜜寺」が開催されています。そこには、運慶の四男である康勝が空也上人の姿を写実的に表した「空也上人立像」が展示されています。私は観覧したわけではないのですが、この立像を360度どこからでも鑑賞することができるようです。東京国立博物館の公式サイトでは、次のように説明しています。

この像が制作されたのは鎌倉時代で、上人がこの世を去ってから200年以上が経過していましたが、つねに市井の人々と共にあった上人への畏敬の念と、口から6体の阿弥陀仏が現れたという伝承を表したものです。

■とても有名ですね。私がこの立像のことを知ったのは、確か高校の日本史の教科書だったと思います。高校生だった私には、「口から針金が出ていて、そこに小さなお地蔵さんが並んでいる…」という見た目のままの不思議な印象でした。高校生の私は、仏教のことも、阿弥陀仏のことも、何も知らなかったのです。そもそもお地蔵様は菩薩ですね。

■昨日は、家で仕事をしていました。気分転換に少し庭の手入れをしたときに、庭のジューンベリーの蕾が膨らんでいることに気がつきました。そして、じっと眺めていると、蕾のひとつひとつが、空也上人立像の小さな阿弥陀仏のように見えてきたのです。ものすごくたくさん阿弥陀仏が乱舞。はっとしました。そんなふうに見えて、なんというか、とても幸せな気持ちになりました。

■たくさんの阿弥陀仏の蕾、もうじき広がって花を咲かせます。