「浅茅生」の酒粕を使った”ディアマン”

■左党(酒好き)の私の場合、「浅茅生(あさじお)」と言えば日本酒が頭に浮んできます。大津市の中心市街地、丸屋町商店街の中にある平井商店の銘柄です。しかし、こちらの「浅茅生」は、フランス菓子「ディアマン」です。ゼミ生たちがプロデュースした「純米吟醸無ろ過生原酒 北船路」、今年も新酒が発売されているということで、先日、平井商店さんに伺いました。美味しい「純米吟醸無ろ過生原酒 北船路」を購入した時、ふとレジの横を見るとこのワンカップ酒の器に入ったお菓子が並んでいたのでした。

■「ディアマン」とは、フランス語でダイヤモンドのことです。お菓子の側面についているキラキラ光る砂糖から、そう呼ばれるのだそうです。ただし、この「ディアマン」には「浅茅生」の酒粕が入っています。食べてみると、ほのかな酒粕の風味に加えて、素敵な酸味を少し感じました。美味しい‼︎ 実はこのディアマン、芦屋の洋菓子ブランド「アンリ・シャルパンティエ」とのコラボ商品です。「アンリ・シャルパンティエ」は、丸屋町商店街に隣接する菱屋町商店街に出店しています。この「ディアマン」を扱っているのは、「アンリ・シャルパンティエ」の中でも大津の店舗(浜大津店)だけとのことです。大津にある老舗の酒蔵と有名洋菓子メーカーとのコラボは、どのようなプロセスで誕生したのでしょうか。興味のあるところです。

龍谷大学の建学の精神

■龍谷大学に勤務して13年。にもかかわらず、大学のホームページの細かな中身を丁寧に見ることをしていません。おそらく、それは私だけではないと思いますが…。たまたま龍谷大学の宗教部のページを開いたところ、「龍大はじめの一歩 龍谷大学『建学の精神』」があるのを「発見」しました。今まで、気がついていませんでした。2015年に「龍大はじめの一歩 龍谷大学『建学の精神』」という冊子が発行されたようなのですが、知りませんでした。いけません…。宗教部のホームページでも読むことができます。

■龍谷大学に勤務して13年。にもかかわらず、大学のホームページの細かな中身を丁寧に見ることをしていません。おそらく、それは私だけではないと思いますが…。たまたま龍谷大学の宗教部のページを開いたところ、「龍大はじめの一歩 龍谷大学『建学の精神』」があるのを「発見」しました。今まで、気がついていませんでした。2015年に「龍大はじめの一歩 龍谷大学『建学の精神』」という冊子が発行されたようなのですが、知りませんでした。いけません…。宗教部のホームページでも読むことができます。

■おそらく、入学したばかりの新入生に読んでもらおうと執筆されたものかと思います。大変わかりやすく書かれています。でも、私のような教員こそが、今後のカリキュラムを考えていく上でも、しっかりとこの冊子を読むべきかなと思いました。建学の精神に基づき、様々な計画が立てられているのですから。龍谷大学は第5期長期計画を定めて大学の改革に取り組んでいますが、この長期計画が完了する時に到達すべき将来像として「2020年の龍谷大学」を定めています。その「使命」のところには、次のように書いてあります。

龍谷大学は、建学の精神(浄土真宗の精神)に基づく、すべての「いのち」が平等に生かされる「共生(ともいき)」の理念のもと、「人間・科学・宗教」の3つの領域が融合する新たな知の創造に努めるとともに、人類社会が求める「次代を担う人間」の育成を図り、学術文化の振興や豊かな社会づくり、世界の平和と発展に貢献することを使命とする。

■各教員が、事実として、どこまでこの「建学の精神」に注意を払っているのか私にはわかりませんが、私自身は、この建学の精神、そして「使命」を、自分が研究している地域社会での環境問題(琵琶湖や琵琶湖に流入する河川の流域管理・流域ガバナンス等)や地域社会での実践という具体的な文脈に位置付けて咀嚼しようとしてきました。現代社会の課題に取り組む上で、重要な視点が提示されているようにも思います。単なる”御題目”のような存在ではないはずです。

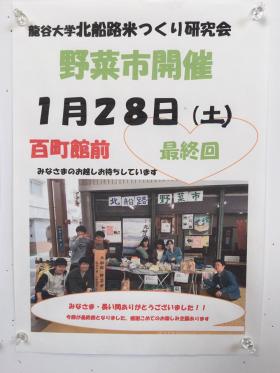

第54回「龍谷大学・北船路野菜市」最終回

■第54回北船路野菜市、終了しました。本日で最終回となりました。2010年から7年に渡り活動してきました。来年度は、私自身が学内の国内長期研究員になり研究に専念するため(授業や教授会等の会議や学内行政が全て免除されます)、ゼミ生がい無くなります。そのことを念頭に、今年度から研究会をサークル化しましたがこれも先行きが見えず、1年間活動を停止して2018年度から新たに出直すことになりました。お世話になった皆様、ありがとうございました。

■拙い学生の活動ではありましたが、2011年から始めたこの「北船路野菜市」の開催以外にも、日本酒のプロデュース、農村都市交流イベント「かかし祭」の開催等、村づくりの活動にも一定貢献できたかなと思っています。この6年間の間に、北船路の集落では、さらに外部の農業関係のNPO「スモールファーマーズ」さんとも協働組しながら村づくりに取り組まれるようになりました。2018年度からは、北船路の集落、NPOの皆さんと連携しながら、新ためて活動をスタートさせたいと思います。どうか、よろしくおねがいいたします。

■「北船路米づくり研究会」の活動は、ゼミ活動の一環として取り組んできました。トップの写真に写っている学生たちに加えて3〜4名の学生たちが、先輩から引き継いできたこの活動を責任を持って最後までやり遂げてくれました(写真の真ん中は、私たちを指導してくださった農家の吹野藤代次さんです)。あくまで学生の「やる気」(主体性)に基づいて活動しているので、強制ではありません。もちろん、この活動に取り組んだからといって、単位が出るわけでも評価されるわけでもありません。活動に不参加だからといって、学生の評価が変わるわけではありません。

■学生たちは、なぜこの活動を継続してきたのか。「就職活動の時に有利になるから」と言った皮相的な動機付けでは長続きしません。「損得」の物差しでは、「交換」では無理です。この活動からどのような「意味」(単なる個人的な満足ではなく)を獲得することができたのか。それも頭の中の理屈としてだけではなく、心身ともに深く獲得することができたのか。そのあたりが、重要だと思っています。様々な地域社会の大人の方達と「良い関係」を保ちながら、その関係の中で汗をかいて、何かに気づき、同時にいろいろ悩むことになります。「意味」は、そのようなプロセスで獲得されると思います。「意味」は、上の先輩から、地域の年上の大人の方達から贈与されるものなのです。その「意味」を今度は、自分が下の世代に伝えていきたい/いかなければならない…と思えるようになることが理想です。それは「贈与」と呼ぶとができるのかもしれません。「交換」ではなく、「贈与」の縦のつながりが生まれていけば…。

■地域づくりに取り組まれている市民の皆さんから学生たちは、「研究会の学生たちはよく頑張っている、自分たちが若い学生ぐらいの年齢の頃は、遊ぶことばかり考えていた」と褒めていただきます。確かに、若い年代の多くの学生にとって(一部の問題意識を持った学生は別にして)、このような地域づくりの活動に参加することの「意味」を主体的に獲得することは、なかなか難しいことだと思います(パッとみの雰囲気と見せかけを作って、ハリボテの活動とともに教員が自己満足することは簡単ですが…)。だからこそ、この活動が社会一般にとって、地域社会にとって、さらには自分にとってはどのような「意味」をもっているのかを、常に考え続けなければなりません。私ができるのは、学生たちが活動する「環境」を整え、考え続ける「ヒント」のようなことを時々しゃべるだけです。教師としての私は、できるだけ何もしないことが仕事だと思っていますが、この辺りの、教員の関わり方はとても難しいところでもあります。本当は、3年ほどの期間で、先輩から後輩へと指導と学びの連鎖が生まれるような形になれば良いのですが、現状ではなかなか困難でした。ゼミは2年間。実質的に活動ができるのは1年ほどの間ですから(3回生の後期から4回生の前期頃まで)。来年1年間は、その辺りのことを考え直して、2018年度から新たにスタートを切ることができればと思っています。

■左上は、リーダーの水戸くんです。右上は、黒木くん。左下は、サブリーダーの左川さんと北野くん。右下は、藤井くんです。もう一人、清水くんもいますが、個人の写真がありません…。

■「北船路野菜市」は、当初は、「旧大津公会堂」での開催でしたが、その後、天孫神社の境内に移動し、その後はずっと、中心市街地の丸屋町商店街の中にある「大津百町館」の前で開催させていただきました。「大津百町館」に詰めておられる「大津の町家を考える会」の野口さんには、学生たちが大変お世話になってきました。この日も、北船路の野菜で美味しいお味噌汁を作ってくださいました。柚子を浮かべた大変香りの良いお味噌汁でした。学生たちは、最後の「野菜市」ということで、商店街の商店主さんたちにご挨拶に伺いましたが、その際に、このお味噌汁を商店主さんたちに召し上がっていただきました。多くの地域の皆さんに見守っていただきながらの活動でした。ありがとうございました。

■来年度、2017年度は、「北船路米づくり研究会」の活動を1年間休止します。大学や学生が地域に関わって地域連携の活動をするときに、いつも問題になるのが継続性です。個人の教員の力だけに頼って実施していると、そうなってしまいます。私たちの「北船路米づくり研究会」は、2010年度から7年間活動を継続してきました。自分で言うのもなんですが、学生たちはよく頑張ってきたと思います(私は、普段は、あまりそのような褒めかたはしませんが…)。

■来年度、2017年度は、「北船路米づくり研究会」の活動を1年間休止します。大学や学生が地域に関わって地域連携の活動をするときに、いつも問題になるのが継続性です。個人の教員の力だけに頼って実施していると、そうなってしまいます。私たちの「北船路米づくり研究会」は、2010年度から7年間活動を継続してきました。自分で言うのもなんですが、学生たちはよく頑張ってきたと思います(私は、普段は、あまりそのような褒めかたはしませんが…)。

■もっとも、今回はあくまで休止だけで終了するわけではありません。来年度は、研究会の活動をリニューアルしていくために、学内外の皆さんの協力を得ながら、いろいろ活動の在り方自体も工夫を重ねて行こうと思います。すでに、相談を初めています。大学と地域社会の地域連携活動の中で、学生自身が活動の中で「意味」を獲得し、ささやかだけれど実質的な「成果」を生みだしていけるのような仕組みを、北船路の集落の関係者の皆さん、NPOの皆さん、そして行政の皆さんとも相談をしながら作っていければと思っています。ご期待ください。

【追記】■これまで、このブログで「北船路」関連の投稿はどれだけあるかなと調べみました。サイト内検索に「北船路」と入れてみたのです。すると、「283」のエントリーがありました。こちらのエントリーも、よく頑張ってきたなと、ちょっと自分を褒めてやりたいと思います(マラソンの有森裕子さんの真似ですけど…)。

「ハリハリ鍋を食べながら 鯨について語り、遊ぶ会」

■昨日は、夕方まで自宅で仕事をしていました。来年度からの国内長期研究員にそなえて、少しずつ研究中心のモードに暮らしや意識をシフトチェンジさせています。もちろん、研究部の仕事は3月末まで頑張りますが、春からに備えて少しずつ準備を進めているのです。そういうわけで夕方まで自宅の書斎で仕事をしていましたが、夕方からは雪のなか、大阪に出かけることにしました(雪が降っているのは滋賀だけですが・・・)。

■昨日は、夕方まで自宅で仕事をしていました。来年度からの国内長期研究員にそなえて、少しずつ研究中心のモードに暮らしや意識をシフトチェンジさせています。もちろん、研究部の仕事は3月末まで頑張りますが、春からに備えて少しずつ準備を進めているのです。そういうわけで夕方まで自宅の書斎で仕事をしていましたが、夕方からは雪のなか、大阪に出かけることにしました(雪が降っているのは滋賀だけですが・・・)。

■出かけた先は、大阪市天王寺区にある應典院という浄土宗の寺院です。寺院とはいってもお葬式はしません。應典院のwebサイトでは、次のように説明されています。「かつてお寺が持っていた地域の教育文化の振興に関する活動に特化した寺院として計画され、〈気づき、学び、遊び〉をコンセプトとした地域ネットワーク型寺院として1997年に再建されました」。このwebサイトをご覧になればよくわかると思いますが、様々な方たちがこの寺院に出入りして魅力的な活動をされています。以前から、應典院のことはよく聞いていたので、一度訪問したいと思っていましたが、今回やっ行くことができました。應典院を訪問したのは、あの「まわしよみ新聞」の発案者であり、「大阪あそ歩」のプロデューサーとしても知られる陸奥賢さんが、應典院で企画された催しに参加しようと思ったからです。「ハリハリ鍋を食べながら 鯨について語り、遊ぶ会」という催しです。生のリアルな陸奥賢さんにお会いできて、しかも鯨の「ハリハリ鍋」を味わえる。なかなか豪華な企画です。以下は、陸奥さんのプロフィールです。

【プロフィール 400文字バージョン]】

観光家/コモンズ・デザイナー/社会実験者。1978年大阪生まれ。2007年に堺を舞台にしたコミュニティ・ツーリズム企画で地域活性化ビジネスプラン「SAKAI賞」を受賞。2008年10月に大阪コミュニティ・ツーリズム推進連絡協議会「大阪あそ歩」のプロデューサーに就任。大阪市内だけで300以上のまち歩きコースを有する「日本最大のまち歩きプロジェクト」となり、『大阪あそ歩まち歩きマップ集』は約2万部を売るロングセラーに。2012年9月にはコミュニティ・ツーリズム事業としては日本初の「観光庁長官表彰」を受賞。2013年1月に大阪あそ歩プロデューサーを辞任し、現在は観光、メディア、まちづくりに関するプロデューサーとして活動中。「大阪七墓巡り復活プロジェクト」「まわしよみ新聞」「直観讀みブックマーカー」「当事者研究スゴロク」などを手掛ける。應典院寺町倶楽部専門委員。著書に『まわしよみ新聞のすゝめ』。

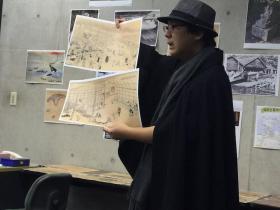

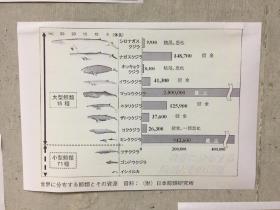

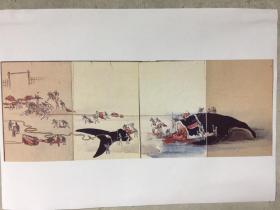

■陸奥さんは、チーム「いきものがかり」の皆さん(よくわかりません…私には謎…)と一緒に、蚕、鯰、狸、亀など「異類」に関するプロジェクトを手掛けてこられました。今回の「異類」は鯨です。鯨を食べること=命をいただくことを通して、鯨の歴史・文化・物語を見つめ直す。鯨肉を使った「ハリハリ鍋」を味わうことで、鯨の命を自分の命につなげていく・・・そのような企画のように思いました。もっとも、陸奥さんの発想からすれば、きっちりとした企画や計画を組み上げるのではなく、むしろ良い意味でスカスカの状態をつくり、そのスカスカの空間で参加した方達が面白い相互作用を展開し、当初は予想していなかった面白い出来事が創発的に生成してくる…そんなことを期待されているに違いないと思っているのですが、実際のところはどうなんでしょうね~。

■当日は、冒頭のイントロダクションの後、應典院のなかにある十一面観音を祀った祭壇の前で、参加者の皆さんと浄土宗に則った法要を営みました。法要(鯨の供養)にあたっては、秋田光軌さん(浄土宗應典院主幹・應典院寺町倶楽部事務局長)が導師をお務めになりました。龍谷大学では浄土真宗の法要が営まれますが、「浄土宗と浄土真宗とでは同じ浄土教系だけどやはり差異があるなあ」と、仏教に関して素人ではありますが、そのようなことを感じました。まあ、それはともかく、こうやって「ハリハリ鍋」をいただくにあたって法要を営むと、「命」をいただいているという感覚が身体のなかで増幅されていきます。美味しい食事ができるという意味よりも、鯨の命を自分の命の一部に組み込んでいくということの有難さを感じるわけです。私の単なる主観的に思いなのかもしれませんが…。

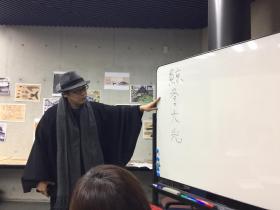

■トップの写真は、その鯨です。奥の白い肉、これはセミクジラの皮です。手間の2皿は、ナガスクジラの肉です。左は、サシが入っていますね。これはナガスクジラの顎の肉です。鹿の子と呼ぶそうです。法要にあたっては、鯨に戒名が与えられました。セミクジラとナガスクジラだから最低でも2頭の鯨ということになるのですが、戒名は1つです。陸奥さんと秋田さんが一緒に考えられました。「鯨誉大光」。この戒名のもとで、法要を営みました。十一面観音の祭壇の下の方をご覧ください。ここには、鯨のハリハリ鍋がお供えしてあります。

■法要の後は、陸奥さんから鯨に関するお話しを伺いながら、鯨の「ハリハリ鍋」を美味しくいただきました。「ハリハリ鍋」とは、鯨肉と水菜を使った鍋料理です。ハリハリとは、水菜の食感を表現していると言われています。関西では、昔、この「ハリハリ鍋」を家庭料理としてよく食べました。今回の「ハリハリ鍋」は、陸奥さんのお友達で、浄土真宗の僧侶で調理師の免許をお持ちの方が、北海道日高産の上等の昆布で出汁をとり、その昆布出汁をベースに鯨と水菜を炊いてあります。非常に上品な味に仕上がっていて、驚きました。鯨の個性的な出汁が強いと思ってしまいますが、昆布と鯨の出汁が見事にマッチしていました。私が幼い頃に自宅で食べたものはとはかなり違います。おそらく昔は、冷凍の技術や鮮度の問題もあり、肉の劣化が早いため、もう少し濃い甘辛い出汁でごまかして食べていたような気がします。記憶が曖昧ですが…。今回のものは、それはと全然違います。

■「ハリハリ鍋」のことを調べてみると、冷凍技術と輸送技術が発達した明治期以降に、庶民の味として親しまれるようになったようです。もう少し、日本の近代、捕鯨技術、流通、食文化、その辺りの関係についてきちんと勉強をしたいと思いました。この「ハリハリ鍋」とは別に、炊き込みご飯もご用意していただいていました。これも美味しかった!! 私のテーブルは比較的年齢の高い方たちが座っていたことから(私が年齢が一番上だったような)、こどもの頃に食べた鯨の話しで盛り上がりました。

■食事の後は、陸奥さんが考案された「直観讀みブックマーカー」を楽しみました。あらかじめ、タイトルに鯨が入った本がたくさん用意されており、その本を使って遊ぶゲームです。今回の「直観讀みブックマーカー」のやり方がやっとわかりました。このゲームを通して、コミュニケーションが生まれることがポイントなのですね。また、本を通して、知らない人と、まだ見ぬ方との「ご縁」も生まれるところも重要かな。この「直観讀みブックマーカー」については、また別途ご紹介したいと思います。

【関連エントリー】鯨のベーコン

またまた雪

■昨日は、私が担当している「地域社会論II」の試験でした。試験は2限でしたが、出版社に校正した原稿をPDFにして返送するため早めに出勤しました。無事に校正を送り、試験の監督をしていると、またまた雪が降り始めました。朝から、facebookの「友達」の皆さんの投稿を見ていると、滋賀県内、湖東は野洲川以北、湖西は和邇以北は大雪が降って大変だったようです。琵琶湖でいえば、北湖に面している地域に降雪があったようです。

■昨日は、私が担当している「地域社会論II」の試験でした。試験は2限でしたが、出版社に校正した原稿をPDFにして返送するため早めに出勤しました。無事に校正を送り、試験の監督をしていると、またまた雪が降り始めました。朝から、facebookの「友達」の皆さんの投稿を見ていると、滋賀県内、湖東は野洲川以北、湖西は和邇以北は大雪が降って大変だったようです。琵琶湖でいえば、北湖に面している地域に降雪があったようです。

■2限の試験監督を終えて、今度は滋賀県庁に移動。14時から16時15分頃まで農政水産部の職員の皆さんと一緒に「世界農業遺産推進会議」。アドバイザーとして出席しました。今回で7回目になります。滋賀県の主張をよりストレートにかつクリアに伝えていくためには、まだ工夫と努力が必要ですが、議論は少しずつではありますが着実に前進しているように思いました。農政水産部の皆さんとの会議を終えた後は、滋賀県庁の琵琶湖環境部琵琶湖政策課に移動、総合地球環境学研究所のプロジェクトの仲間も集まり、琵琶湖政策課の職員の方と、草津市の志那町にある内湖、平湖柳平湖の再生と地域づくりの活動について協議を行いました。

■この志那町にある平湖柳平湖には、琵琶湖政策課の「つながり再生モデル事業」を通して職員の皆さんと何度か通わせていただきました。その「ご縁」で、総合地球環境学研究所のプロジェクトのメンバーたちも、ここに通って調査を開始することになりました(私のばあいだけではないと思いますが、「ご縁」ってとても大切ですね)。もっとも、私自身は大学の研究部長の職務で忙しく、ここしばらくプロジェクトのメンバーの支援ができていませんが、来年度1年間は龍谷大学の国内長期研究員に就任し、授業はもちろんのこと学内行政の仕事も全て免除され研究に専念することができるようになることから、来年は平湖柳平湖に通って志那町の関係者の皆さんと一緒に、この内湖の再生に関わる研究調査に力を注いで行きたいと思っています。

■会議を終え大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に顔を出し、仲良しの常連の皆さんとしばし交流してから帰宅しました。大津駅前のあたりは大した降雪ではありませんがしたが、JR湖西線に乗り最寄り駅に近づいてくると、かなり降雪しているではありませんか。朝とは大違いです。自分が住む住宅地もすっかり雪で白くなっていました。またまた雪…雪かきをしなくてはいけません。私の住んでいる所は、まだましです。湖西でも高島市などは、知り合いの方のお話しだと70cm近い積雪があったようです。滋賀県も北半分は雪国に近い気候だと思います。雪国で暮らしていくのは大変です。

■しかし、雪がしっかり降ることは琵琶湖の環境にとってはとても大切だと言われています。春になると、山の雪解け水が琵琶湖に流れ込みます。その雪解け水にはたくさんの酸素が含まれています。また、琵琶湖の湖水よりも温度が低く密度も濃い「重い」水であることから、琵琶湖に流入した雪止め水はそのまま琵琶湖の湖底に滑り込んで行きます。こうやって琵琶湖の底に酸素が供給されるのです。琵琶湖の湖底から酸素がなくなってしまうと、底生動物が死んでしまうだけでなく、湖底の泥の中に酸化して溶け込んでいる物質が還元されて水中に溶出し、琵琶湖の水質や生態系が元に戻れないようになってしまう可能性があります。大きな暮らしからすれば、雪は面倒な存在でしかないかもしれませんが、琵琶湖の水質や生態系の保全という観点からすれば、雪の評価も変わってくるように思います。

大津市伊香立で研修会

■今日の午前中、大津市の伊香立の自治連合会が主催された研修会「伊香立の未来を語ろう~人づくり、まちづくり、未来づくり~」で、講演会の講師と、座談会でのファシリテーターを務めました。思っていた以上にたくさん地域の皆さんがお集まりくださり、楽しく有意義な時間を過ごすことができました!!前半では、「地域づくり」における「場づくり」と「関係づくり」の大切さ、「地域づくり」の中で「地域の幸せ」をどのように”醸していく”のか…まあ、そのようなことについて、お話しをさせていただきました。後半の座談会では、40歳前後の若手の男性2人、60歳代の男性2人、女性1人に会場の前の方に用意した椅子に座っていただき、皆さんの前で地域の魅力や課題について、それぞれ思っておられることを語っていただきました。結果としてですが、私の講演の内容ともうまく話しが噛み合い、有意義な時間を皆さんと持つことができました。

■今日の午前中、大津市の伊香立の自治連合会が主催された研修会「伊香立の未来を語ろう~人づくり、まちづくり、未来づくり~」で、講演会の講師と、座談会でのファシリテーターを務めました。思っていた以上にたくさん地域の皆さんがお集まりくださり、楽しく有意義な時間を過ごすことができました!!前半では、「地域づくり」における「場づくり」と「関係づくり」の大切さ、「地域づくり」の中で「地域の幸せ」をどのように”醸していく”のか…まあ、そのようなことについて、お話しをさせていただきました。後半の座談会では、40歳前後の若手の男性2人、60歳代の男性2人、女性1人に会場の前の方に用意した椅子に座っていただき、皆さんの前で地域の魅力や課題について、それぞれ思っておられることを語っていただきました。結果としてですが、私の講演の内容ともうまく話しが噛み合い、有意義な時間を皆さんと持つことができました。

■伊香立は、琵琶湖のJR湖西線堅田駅から鯖街道に向かって坂道を登っていく途中、真野川上流の丘陵一帯に広がっている地域です。堅田まで自家用車で移動すれば、大阪にぎりぎり通勤することが可能な地域です。40歳の男性の方にお聞きすると、同級生は、かつて伊香立には50人いたけれど、今は10人しかいないというとでした。ぎりぎり大阪に通勤できるから10人残っているのか、ぎりぎりで大変だから40人が伊香立から出ていったのか。これは両面ありますかね。でも、そのような中で、若い世代の皆さんが、面白いことに取り組み始めました。

■若い人たちの人数が減り、すでに担がれることがなくなったお神輿を、もう一度若者の手で担いでみよう…といった若い世代主導のプロジェクト。まだ秘密ですが…ギネスの世界記録に挑戦することで地域の農業や環境を再評価しようとするイベント…いろいろ若い世代で企画が進んでいます。いずれも、この地域から外に出ていった若い世代の皆さんの目を、再び地元に向けさせるためのイベントです。若い世代の人たちが頑張っていること、また上の世代の人たちがそのことを暖かく見守っていることもよく理解できました。とってもエエ感じです。

■座談会では、若い世代の方から、「これまでは、上の世代が若い世代の頭を抑えすぎるから外に出ていってしまった」という意見が出てきました。正直ですね。もちろん、和気藹々とした雰囲気の中での意見です。そんなことを上の世代の皆さんの前で言ったことはなかったとのこでした。私のような外部の人間が入ってファシリテーターをさせていただくことの意味は、このあたりにあるのかもしれませんね。ちょっと手前味噌ですけれど。

■また、伊香立を訪問することになろうかと思います。今後とも、よろしくおねがいいたします。今日は、伊香立にお住まいで「淡海ネットワークセンター」の職員をされている佐藤弥絵美さんもお子さんと一緒にご参加くださいました。ありがとうございました。私のブログをご覧いただいているとのことで、研修会終了後に少しお話しをさせていただきました。佐藤さんからは、ご自身が編集を手がけておられる人と企業とNPOをつなぐ市民情報交流誌『おうみネット』を複数いただきました。ありがたいことです。今日は伊香立でもいろいろご縁が広がり、私は幸せ者です。

■写真ですが、研修会終了後、会場であった環境交流館をお暇するときに撮ってもらったものです。研修会にご参加くださって伊香立の皆さんです。お若い肩もおられます。今後のこの地域の活性化に期待していますよ。本当は、研修会の会場の雰囲気を撮りたかったのですが、その余裕がありませんでした。

【追記】■この研修会には、龍谷大学社会学部で「大津エンパワねっと」を履修し、卒業後は地方自治体の職員として勤務しているKさんもやって来てくれました。彼女も、伊香立に暮らしています。私の方から、「地域づくりの研修会で講師をするのでおいでよ」と誘ったら来てくれたのです。ゆっくり話しをしている時間はありませんでしたが、あとで、このようなメッセージを伝えてくれました。「伊香立で、問題意識を持っていろんな取り組みをされていることに驚きました。地元ですが、全然知りませんでした」。そうなんです、地域づくりってそういうものです。でも、これからは地元・伊香立の取り組みにもっと関心を持ってくれることでしょう。「大津エンパワねっと」で得た経験を生かして、地元でも頑張ってくれることを切望します。

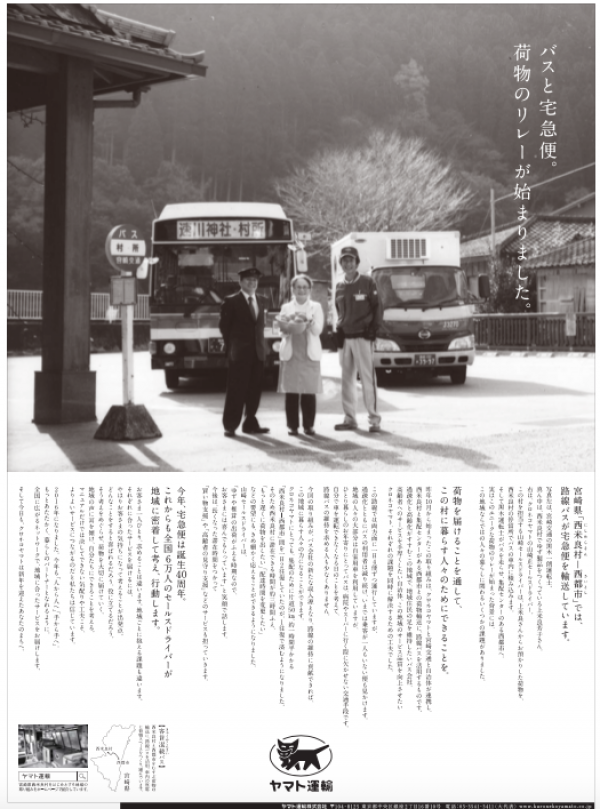

自治体と企業によるコラボ

■先日、大阪梅田で、昨年の春に早期退職された原田達先生を囲む新年会がありました。会場は大阪梅田の第一ビルの地下2階にあるインド料理店。そこに向かう途中で、宅配便の「ヤマト運輸」の営業所の前を通りました。その時、窓ガラスに貼ってあるポスターが瞬間目に入り、立ち止まることになりました。それが、この写真のポスターです。「ヤマト運輸」と「宮崎交通」、そして「宮崎県」・「宮崎県西都市」・「宮崎県西米良村」(にしめらそん)による、「「客貨混載」による地域住民の生活サービス向上」のコラボです。以下は、このコラボに関するプレスリリース資料かと思います。かいつまんで引用をしておきます。

西日本初!路線バスが宅急便を輸送する「客貨混載(きゃくかこんさい)」の開始

~「客貨混載」の開始により、地域住民の生活サービス向上を実現します~

宮交ホールディングス傘下の宮崎交通株式会社(代表取締役社長:菊池 克賴、以下「宮崎交通」)とヤマトホールディングス傘下のヤマト運輸株式会社(代表取締役社長:長尾 裕、以下「ヤマト運輸」)、宮崎県(知事:河野 俊嗣)、宮崎県西都市(市長:橋田 和実、以下「西都市」)及び、宮崎県西米良村(村長:黒木 定藏、以下「西米良村」)は、本年10月1日より、西都市と西米良村を結ぶ路線バスで宅急便を輸送する「客貨混載」を開始することとなりました。開始に先立ち、本日、宮崎県庁にて、連携協定締結式と客貨混載専用に開発した路線バスのお披露目会を行いましたのでお知らせいたします。

近年、全国の中山間地域等で過疎化や高齢化が進む中、宮崎県の西部に位置し、山林に囲まれる西都市東米良(さいとしひがしめら)地区と西米良村(にしめらそん)は、年々人口が減少し、高齢化率も約40%になるなど、県内でも特に過疎化や高齢化が進んでいます。宮崎県では、平成23年3月に制定された宮崎県中山間地域振興条例に基づく「宮崎県中山間地域振興計画」(平成23年9月策定。平成27年7月改定)により、中山間地域の課題解決や活性化に向け、住民の安全・安心な暮らしの確保などに取り組んでいます。

宮崎交通は、宮崎県のほぼ全域をカバーするバス路線網を保持し、年間約1,000万人を運ぶ県内最大手のバス会社として、自治体や地域企業と緊密に連携を図りながら、効率的で持続可能な公共交通ネットワークの構築に向けて取り組んでいます。

ヤマト運輸は、全国の自治体や企業と連携し、「見守り支援」や「買い物支援」などのサービスを提供する「プロジェクトG(Government)」を推進しています。

このたび、宮崎交通とヤマト運輸、宮崎県、西都市及び、西米良村は相互連携を図り、バス路線網の維持と物流の効率化による地域住民の生活サービス向上を目的に路線バスで宅急便を輸送する「客貨混載」を開始します。

■人口減少と高齢化が進行する中山間地域を、宅配便の会社、バス会社、自治体が連携しながら支えようとしているんですね。もともと、宅配便の会社であるヤマト運輸では、「見守り支援」や「買い物支援」に取り組まれてきました。それが「プロジェクトG」です。ネット上には、次のような説明がありました。

経営資源を開放する

これまで地域住民の生活を支援するサービスは主に各自治体が担ってきました。しかし、自治体の財政状況の悪化や、高齢者の増加、民生委員の高齢化等によって、地域住民へのサービスが低下したり、サービスそのものの存続が困難になっているのが現状です。そこで、ヤマトグループ各社が保有するLT(物流)・IT(情報)・FT(決済)の機能を、行政・地域住民・生産者・NPOといった方々や地域に根ざした同業他社にも自由に使っていただける「プラットフォーム」として開放し、協業という形で、地域活性化のために、新しいインフラを行政(government)と一緒に作っていけないだろうか。そのような考えから始まったのが「プロジェクトG」です。

生活支援と地域産業支援

「プロジェクトG」には大きく分けて2種類の支援があります。ひとつは、地域住民の「生活支援」です。現在、ヤマト運輸の宅急便は、全国で約4,000拠点・約6万人のセールスドライバーが日本全国の地域に密着してサービスを提供しています。この機能を、これまで公共性が高く、社会的な課題として国や自治体を中心に行ってきた高齢者の方の「買い物代行」や「配達時の見守り」に活用した取り組みです。もうひとつは、地域の経済や商店街などを活性化させる「地域産業支援」です。例えば、

ヤマトパッキングサービスが鳥取県で開設した「山陰流通トリニティセンター」の事例。県内には、電子・電気部品を中心とした中堅メーカーが数多くあり、海外からの部品調達、製品の海外輸出を行なっています。地元には境港という貿易港があるものの、通関に関わる機能、それに付随する機能が十分に整備されていないという問題を抱えており、輸出入のほとんどが神戸、大阪港を経由したルートとなっています。そこで、ヤマトグループの持つ通関業務・ITを活用した受発注の見える化・決済代行等の機能をご利用いただくことで、神戸や大阪港へ運ぶ行程を省くことで、物流コストの削減とリードタイムの短縮を実現しました。ヤマトグループは、地元企業に不足している機能のみを補完する黒子に徹し、これまで輸送を担っていた地元企業には、引き続き輸送を担ってもらい、地域の雇用や地元企業を支援します。他にも、秋田県と東京都に同様の施設を展開し、日本各地で地元企業とヤマトグループ、三位一体(=トリニティ)の地域経済活性化が進んでいます。

(本文、続きます)

『城下町膳所』

■昨日、午前中は大学の理事が集まる部局長会議で研究部から提案をしました。研究部長の仕事です。この部長職も3月末まで。残りの期間、最後まで頑張ってでできるだけのことをしたいと思います。その後、午後からは大津市役所で「都市計画審議会」に出席しました。今回は審議事項はなく、報告事項のみでした。次の「都市計画マスタープラン案」について報告がなされ、審議会の委員の皆さんと質疑応答を行いました。都市計画マスタープランは、大津市全域、そして全域を7つに分けた地域社会、そのような大きな空間スケールでのまちづくりの方向性を示しているわけですから、よりローカルな空間スケールの個別的・具体的な課題をすくい上げることがなかなか難しいわけです。質疑応答でも、空間スケールの違いから生じるちょっとしたギャップのようなものを感じました。都市計画マスタープランは、ゴールではなくてまちづくりのスタート。マスタープランを活用しながら、これから個々のローカルな地域社会で、どのようにまちづくりの活動を展開していくのかが重要になってきます。

■昨日、午前中は大学の理事が集まる部局長会議で研究部から提案をしました。研究部長の仕事です。この部長職も3月末まで。残りの期間、最後まで頑張ってでできるだけのことをしたいと思います。その後、午後からは大津市役所で「都市計画審議会」に出席しました。今回は審議事項はなく、報告事項のみでした。次の「都市計画マスタープラン案」について報告がなされ、審議会の委員の皆さんと質疑応答を行いました。都市計画マスタープランは、大津市全域、そして全域を7つに分けた地域社会、そのような大きな空間スケールでのまちづくりの方向性を示しているわけですから、よりローカルな空間スケールの個別的・具体的な課題をすくい上げることがなかなか難しいわけです。質疑応答でも、空間スケールの違いから生じるちょっとしたギャップのようなものを感じました。都市計画マスタープランは、ゴールではなくてまちづくりのスタート。マスタープランを活用しながら、これから個々のローカルな地域社会で、どのようにまちづくりの活動を展開していくのかが重要になってきます。

■審議会では、膳所のまちづくりの素敵な報告書をいただきました。審議会委員である立命館大学の岡井由佳先生や学生の皆さん、それから以前お世話になった寺田智次さん(元都市計画部長、現大津市生涯学習センター所長)も協力されています。読み応えのある素敵な報告書です。地域の高齢者の方達が昔の膳所の様子について語られる座談会などの様子も掲載されています。部数が限定されているため、多くの方達にはなかなかお読みいただけないかと思いますが、少し内容を紹介しておこうと思います。こういう活動が、市内の地域ごとに行われると素敵なんですけどね〜。

目次

ごあいさつ 大津市長 越 直美

「城下町膳所」発行に寄せて 膳所まちづくり委員会 会長 大野 哲

昭和時代の膳所(座談会)第一回

一〇〇年アルバム

昭和時代の膳所(座談会)第二回

深堀り膳所の歴史 第一話 城下町膳所の「不思議」

大学生からの提案「膳所の魅力を活かしたまちづくり」

深堀り膳所の歴史 第二話 膳所と日本史ロマンの時代

子どもたちが見つけた膳所の魅力

膳所こぼれ話「これも膳所のまち遺産」

深堀り膳所の歴史 第三話 膳所の旧東海道を歩く

膳所の歴史あれこれ年表

おわりに

忘年会

■年末だ…という実感のないまま年末を迎えようとしています。というか、もう年末か…。忘年会も続きます。自分の肝臓の能力を気遣いながら、忘年会での酒の量を調整しています。また、エントリーのタイトルとは関係ありませんが、それ以外のことも少し記録に残しておきます。

■年末だ…という実感のないまま年末を迎えようとしています。というか、もう年末か…。忘年会も続きます。自分の肝臓の能力を気遣いながら、忘年会での酒の量を調整しています。また、エントリーのタイトルとは関係ありませんが、それ以外のことも少し記録に残しておきます。

■水曜日の午前中は、滋賀県庁農政水産部の「世界農業遺産プロジェクト推進会議」。ちょっと議論が「足踏み状態」のような気がしたので、アドバイザーとして少し意見を言わせていただきました。ポイントは、滋賀の「農」の可能性を社会的に磨いていくことと、世界農業遺産認定に向けて取り組んでいくこと、その両方をきちんと識別することと、認定はあくまで滋賀の農業の持っている価値を農業に関わる人びとや消費者である県民の皆さん自身が、滋賀の「農」の可能性を再認識・再評価していくためのきっかけや手段であって、それ自身が目的ではないということです。そのような再認識・再評価するための戦略の中に、世界農業遺産認定についても戦術として位置付けなければなりません。また、世界農業遺産として認定されるための基準についても再度しっかり認識しなければならないと思います。

■ということで、午前中の「世界農業遺産プロジェクト推進会議」の後は瀬田キャンパスに移動。教授会と研究委員会を終えた後、京都にバスで移動しました。社会学部の懇親会である「おうみ会」が「フォーチュンガーデン京都」で開催されました。まあ、学部の忘年会ですね。「おうみ会」でこの「フォーチュンガーデン京都」を利用するのは、今回で2回目かなと思います。なかなかお洒落な場所です。ここは、昭和初期に建設された島津製作所旧本社ビルなのだそうです。設計は、武田吾一。設計された昭和初期では最先端のデザイン。今からするとノスタルジックなデザイン。その両方がうまく調和して、とてもお洒落な雰囲気を醸し出しているように思います。「フォーチュンガーデン京都」の後は、近くの居酒屋で二次会。有志の教職員のみなさんが8人ほど集まりました。私と茨木にお住いの方とは、電車の関係でお先に失礼しましたが、残った面々は三次会のカラオケに突入したのだそうです。元気ですね〜。

■翌日の木曜日は、ゼミ4回生の卒論指導を終えた後、晩は京都の祇園四条にある「水源亭」というお店で「奈良県人会」が開催されました。今回は、「軍鶏のすき焼き」をいただきました。すき焼きといえば、普通はといた卵につけていただくわけですが、昨日はメレンゲにした白身に黄身を混ぜて、そこに軍鶏の好きなきを絡めていただきました。とても繊細な感じの食感になります。非常に美味でした。日本酒は、福島会津若松の「写楽」(宮泉銘醸 )。これも非常に美味しくいただきました。文学部の北村先生がお店に許可を得て「持ち込み」されました。強く印象に残るお料理とお酒でした。ところで、この「奈良県人会」が最後の忘年会…と思っていたら、まだ後2回忘年会がありました。飛ばしすぎず、ペース配分⁈を大切にしなければなりません。といいながら、研究部の職員の方と2人で二次会に。京都駅前の日本酒と鴨料理のお店に突入しました。

■龍谷大学で働くようになり、一番最初に入会させていただいたのが「奈良県人会」。結婚してから奈良に暮らすようになっていたのものですから、即入会させていただきました。その後、神戸出身なので職場の兵庫県出身・在住の教職員の皆さんと「兵庫県人会」を結成しました。さらに、今年からは滋賀で暮らすようになったので「滋賀県人会(淡水会)」にも入会させていただきました。3つの県人会に所属しているわけですが、それぞれに特徴があり、楽しませていただいています。加えて、関西学院大学出身の教職員の会である「龍谷大学新月会」、「龍谷大学餃子研究会」、「龍谷大学東九条粉もん研究会」、「龍谷大学湖西線会」…職場の中だけでもいろいろあります。定期的に開催されるわけではありませんが、いろんな方達と交流させていただいています。自分でも「アホやないか」と思うときもあるのですが、結局、そうやって楽しくアホをさせていただいています。

福本くんのこと

■ひさびさに、福本正馬くんと一緒に、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」へ行きました。「利やん」は、私にとって自分自身の「憩いの場」であり、友人の「社交の場」であり、いろんな仕事の「企画会議室」であり、「応接室」でもあります。そのことはともかく、福本くんとは本当にひさしぶりにお話ししをさせていただきました。

■福本くんは、世界を股にかけて、ビジネスを通じた地域や農業の振興に取り組んでおられます。(株)Local Developmentの社長さんでもあります。ちなみに、龍谷大学社会学部・脇田ゼミ1期生のOGと福本くんとは、某銀行で元同僚の関係でもあります。簡単に人がつながりますね〜。「世間は狭い」、「It’s a small world」です!

■来年の春からは、龍谷大学大学院政策学研究科が中心となって運営している、大学院修士課程の「地域公共人材総合研究プログラム」にも入学されます。ビジネスを通じて得た経験をもとに、地域振興に関する学術的な研究にも取り組まれる予定です。また、福本くんは、「滋賀県6次産業化プランナー」にも認定されています。今後、滋賀県の農村や地域振興にも一緒に取り組んでいく予定です。福本くんに、いろいろ教えていただきます。今晩は、大学院の合格をお祝いしながら、彼の近況報告をお聞きし、今後の滋賀県での活動に関する作戦会議もひらくことになりました。前向きに頑張っている若者と話していると、元気が出てきますね。