マヌカハニー

■週末の土日は、「第3回びわ湖チャリティー100km歩行大会」です。いよいよです。にもかかわらず、急に気温が下がったせいかもしれませんが、喉に違和感を感じてしまいました。風邪を拗らせていく時は、いつも喉から始まります。これは悪い兆候だと思って心配していたところ、知り合いの方から、「マヌカハニー」が効くから試してみてとアドバイスしていていただきました。その他にも、ティーツリーの精油が良いと言うアドバイスも別の方からいただきました。両方とも、殺菌作用があるようですね。なのですが、今回は、すぐに手に入った「マヌカハニー +15」を使ってみることにしました。蜂蜜ではありますが、結構なお値段がします。

■週末の土日は、「第3回びわ湖チャリティー100km歩行大会」です。いよいよです。にもかかわらず、急に気温が下がったせいかもしれませんが、喉に違和感を感じてしまいました。風邪を拗らせていく時は、いつも喉から始まります。これは悪い兆候だと思って心配していたところ、知り合いの方から、「マヌカハニー」が効くから試してみてとアドバイスしていていただきました。その他にも、ティーツリーの精油が良いと言うアドバイスも別の方からいただきました。両方とも、殺菌作用があるようですね。なのですが、今回は、すぐに手に入った「マヌカハニー +15」を使ってみることにしました。蜂蜜ではありますが、結構なお値段がします。

■値段の話しはともかく、この「マヌカハニー」は、ニュージーランドの「マヌカ」と現地で呼ばれる木の花の蜜なのだそうです。和名は、ギョリュウバイ(檉柳梅)。普通の蜂蜜よりも、もっと粘っていて、色も少し黒っぽいです。これを1回につきスプーンに1匙分だけ舐めます。私は、口に含みながらゆっくりゆっくり時間をかけて飲み込んでいきました。ちょっと薬臭い蜂蜜…という感じです。で、アドバイス通り、この「マヌカハニー」は、喉の痛みをかなりやわらげてくれました。知人の方には、感謝です。あと、ごく普通のやり方ですが、イソジンでうがいをして、それから寝るときはマスクをすることにしました。これで、なんとか風邪をしのげるかな。

「琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業推進協議会」設立準備会

■以下は、滋賀県のホームページからの引用です。

本県では、魚のゆりかご水田や環境こだわり農業など、琵琶湖と共生する本県独自の農業システムについて、「世界農業遺産(GIAHS)」の認定に向けた取組を推進し、強い農業づくり、地域活性化の契機にするとともに、この取組を県産物の高付加価値化や観光資源としての活用等につなげ、滋賀の農業を健全な姿で次世代に引き継いでいきたいと考えております。

これに関し、先般9月15日には、「琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業推進協議会」設立準備会を、県、市町、関係団体の皆様とともに立ち上げました。この準備会は、多様な主体が連携のもと、「世界農業遺産」の認定に向けた取組の推進や、強い農林水産業づくりと活力ある地域づくりに向けての活動を行うこと目的としたものです。

また、9月24日には、「『世界農業遺産』認定をめざして キックオフ シンポジウム」を開催し、「世界農業遺産」の認定に向けた取組について県民の皆様に説明するとともに、準備会への入会申込みの受付を開始しました。準備会では、県民、民間団体、企業、大学、研究機関、地方公共団体など、「世界農業遺産」認定に向けた機運の醸成、情報の発信、申請内容の検討などに参画いただける方を以下により広く募集します。

ぜひ多くの方に御入会いただきたいと考えておりますので、お知らせします。

大津祭「西行櫻狸山」×「世界農業遺産申請」チーム

■先週のウイクーデーに老健施設に入所している母を訪ねて洗濯物の交換をしたばかりですが、昨日も母の介護関係の用事がありました。介護が大変なので、兵庫県の施設から滋賀県の老人ホームに引っ越ししてもらうことになりました。午前中は、その老人ホームでの契約でした。介護保険や老人福祉について不勉強な私には、制度が複雑に感じられてよくわからないことが多々あるのですが、老人ホームの相談員の職員の方には、一つ一つ丁寧に説明していただきました。とても、ありがたかったです。

■午後からは気持ちを入れ替えて、滋賀県庁農政水産部の「世界農業遺産申請」チームの皆さんと大津祭の曳山巡行に行ってきました。これまでもこのブログで報告してきましたが、私は、滋賀県の「世界農業遺産」の申請に関して、アドバイザーという仕事をさせていただいています。どれだけ役に立っているのかはわかりませんが、滋賀県庁農政水産部の職員の皆さんと仲良く仕事をさせていただいています。「気合を入れよう!! 世界農業遺産をアピールしよう!!」と、「第3回びわ湖チャリティー100km歩行大会」に参加することにもなりました。今月の1日は、その練習会でした。54km歩きました。人生でこんな長距離を歩いたのは初めてのことでした。この練習会の後、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で打ち上げをしましたが、その時に同じ宴会場におられたのが、大津祭の「西行櫻狸山」の皆さんでした。そして酒を酌み交わしつつ、たまたま偶然ではありますが、深く深く「交流」したのでした(簡単に言うと、酔っ払って盛り上がった)。その際、巡行の最後の方で「エールの交換」をしようということになりました。「琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業の『世界農業遺産』認定をめざそう!」と書いた横断幕を持ってアピールしてくれたら、それに応えて「西行櫻狸山」の粽をどっと撒くよ…という感じに話しが盛り上がったのです。一昨日の深夜には、「狸山」の曳山責任者のかたから、「利やん」のマスターを通して「ほんまにやるんよね‼︎」との確認が入りました。「はい、もちろん!!」とお返事。我々も本気でしたから、きちんと予定を組んでいました。

■ということで昨日は、「エールの交換」を無事に行うことができました。「狸山」の皆さんにはめちゃくちゃ喜んでいただけた…ように思います。その後は、「西行櫻狸山」の関係者の皆様ご配慮で、曳山の後ろを一緒にパレードさせていただきました。少しは、「世界農業遺産申請」をアピールできたかもしれません。農業セクターだけでなく、これからも、様々な取り組みをされている県民の皆様に、「世界農業遺産申請」について知っていただくと同時に、いろいろ応援・声援をいただければと思っています。また、滋賀県を盛り上げることに関して「エールの交換」ができればとも思っています。昨日、申請チームの皆さんの多くは、お子さん連れでお越しになっていました。仕事をしっかりやるけれど、育メンパパでもあるわけです。ワークライフバランスもバッチリですね!職員のお子さんたちとも楽しくお話しをすることができました。プライベートの時間を使って、こうやってお子さんと一緒に過ごしながら仕事関連のことをされているのです。立派だな〜。私としても有意義な1日でした。

■もうひとつ。大津祭の曳山の町や巡行のコースは、社会学部の「大津エンパワねっと」の学生たちが活動している中央小学校区のエリアと重なることから、昨日は知り合いの方たちにあちこちで出会うことになりました。これが祭なのでしょうね。かつて滋賀県立琵琶湖博物館時代の上司で、その後滋賀県知事をされた嘉田由紀子さんの、ご長男と市会議員をされている次男さんにもお会いすることができました。お二人とも、お子さんの時から知っていることもあり、ちょっと懐かしい気持ちでした。そういう人の出会いや再会が、祭のあちこちで見られました。素敵ですね〜。

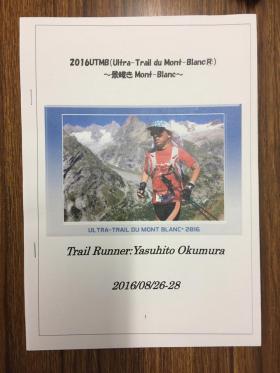

UTMB参戦記

■いつもの大津駅前の居酒屋「利やん」のランニングチーム「チーム利やん」の有力メンバー・チームメイトである奥村康仁さんが、トレイルランニングの世界最高峰ともいえる、「ウルトラトレイル・デュ・モンブラン(仏: L’Ultra-trail du Mont-Blanc=リュルトラ・トラーユ・デュ・モン・ブラン、略称はUTMB)」を無事に完走されことについては、「奥村さん、『UTMB』を完走!!」でエントリーしました。その奥村さんから、今回の「参戦記」をいただきました。ありがとうございます。全部で20ページに及ぶ大作です。おそらくは、これからこのUTMBに参加しようと思っておられる奥村さんのトレイルランのお仲間にとっても、とても貴重な情報になるのではないかと思います。

■いつもの大津駅前の居酒屋「利やん」のランニングチーム「チーム利やん」の有力メンバー・チームメイトである奥村康仁さんが、トレイルランニングの世界最高峰ともいえる、「ウルトラトレイル・デュ・モンブラン(仏: L’Ultra-trail du Mont-Blanc=リュルトラ・トラーユ・デュ・モン・ブラン、略称はUTMB)」を無事に完走されことについては、「奥村さん、『UTMB』を完走!!」でエントリーしました。その奥村さんから、今回の「参戦記」をいただきました。ありがとうございます。全部で20ページに及ぶ大作です。おそらくは、これからこのUTMBに参加しようと思っておられる奥村さんのトレイルランのお仲間にとっても、とても貴重な情報になるのではないかと思います。

■表紙の裏に、まず今回の奥村さんの記録が出てきます。ご本人は、「本当に苦しかった」とおっしゃっておられましたが、私のようなものにはその苦しさが実感を持って想像できません。以下の記録から想像するのみです。

距離:171.1km(約100mile) 累積標高:10,590m

平地換算:265.3km(171.1km+10.059km×9.36)

※累積標高1,000m=平地9,360mの公式による

※但し、酸素濃度、気温等は考慮しない

制限時間:46時間30分

出走者:2,555人(約90か国) 完走者:1,087人 完走率:42.54%

<結果>

走者:奥村康仁(おくむら やすひと)

50歳(2016年8月26日現在)

総合順位:382位/2,555人

50代:26位/412人(日本人2位/29人)

時間:37時間57分38秒

西前研究室の新歓パーティ

■昨晩は、施設に入所している母の見舞い&洗濯物の交換を済ませた後、施設のある兵庫県から京都に阪急で移動しました。西前出先生(京都大学大学院地球環境学堂・地球環境学舎・三才学林)の研究室の新歓パーティにご招待いただいたからです。西前研究室には、この秋から、インドとインドネシアからの国費留学生の皆さんが入学してこられました。秋入学ですね。ということで、その歓迎会を開催されたわけです。そのような歓迎会に、どうして私がいるのか…。私自身もよくわからないのですが、西前先生の研究室の皆さんとは、総合地球環境学研究所のプロジェクトを通して仲良くしていただいているからなのかな…と思っています。

■一次会は、京大農学部の少し東側にある沖縄料理店でした。沖縄料理だけどちょっと不思議な雰囲気、アジアンテイスト満載のお店でした。海藻であるウミブドウをとても美味しくいただきました。その後、西前研究室に移動して二次会を楽しみました。この日、女子の院生たちの間では、アジアの民族衣装を着てくるという「ドレスコード(?!)」があったようです。インド、インドネシア、ベトナム、日本…。皆さんと、とても楽しい時間を過ごしました。ベトナムのアオザイを着ている女子院生が何にもおられますが、一人を除いて全員日本人です。また、研究室の宴会に呼んでくださるとのことで、楽しみにしています。

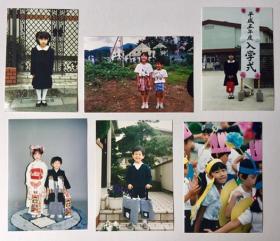

ピアノと写真

■昨日は、施設に入所している母親の週1回の見舞いと洗濯物の交換の日でした。母を訪ねることに加えて、ここしばらくは、母の家の中にあるいらなくなったものを整理しているのですが、昨日は、大物の整理を行いました。ピアノです。木目調、マホガニーのアップライトピアノです。

■昨日は、施設に入所している母親の週1回の見舞いと洗濯物の交換の日でした。母を訪ねることに加えて、ここしばらくは、母の家の中にあるいらなくなったものを整理しているのですが、昨日は、大物の整理を行いました。ピアノです。木目調、マホガニーのアップライトピアノです。

■これは、妹が40年ほど前に弾いていたものです。妹は、幼い頃にピアノのレッスンを受けていましたが、どういう理由だっかすぐに止めてしまいました。あわなかったのでしょうね。私はヴァイオリンを、妹はピアノを習わされました。子どもたちがやりたいといったわけではないのです。しかも、両親はクラシック音楽に関する深い教養や強い関心があるわけでもありません。そのような両親がどうして、自分の子だちに音楽をさせようとしたのか。昭和一桁生まれで、青春時代が戦中・戦後であった人たちですから、おそらくは芸術に対する憧れのようなものがあったのでしょうね。

■そのようなことはともかく、40年近く家具のように置かれているだけの実家のピアノ、ピアノの下取り業者さんに引き取られていきました。傷も、米粒ほどのものが1つあるだけで、高い値段で引き取ってもらいました。なんでも、よくある黒いアップライトピアノであれば、もっと安い値段になったようですが、このようなマホガニーは数が少なく、業者さんの方でも色々探しておられるため、それなりの値段になったようです。ちなみに引き取った後は、どこに行くのでしょうか。業者さんに伺ってみました。北米を含む世界各国に届けられるのだそうです。実家で置物のように音を鳴らさずにいたピアノ、再び新品のように蘇って次の外国のお宅では素敵な音を鳴らしてほしいものです。

■下取りしてもらったピアノ、音を鳴らすことはほとんどありませんでしたが、家族や親戚の写真を飾る「台」のような役目は果たしていました。そのような飾られていた写真を整理していると、我が家の子どもたちが幼い頃の写真が出てきました。両親からすれば、孫の写真ということになります。懐かしいですね〜。しばしこれらの写真を眺めて、「こんな可愛らしい時もあったね〜」と1人物思いに耽っていました。後でふと気がつきましたが、子どもの写真をながめる自分の眼は、すでに「お祖父さんモード」になっていました。

第8回「びわ湖レイクサイドマラソン2017」

■10月3日に、来年2月26日に開催される第8回「びわ湖レイクサイドマラソン2017」のエントリーが始まりました。この「レイクサイドマラソン」については、これまで何度もこのブログでエントリーしているので、そちらをご覧いただければと思います。画面の右上をご覧いただきますと枠があります。ここに「レイクサイドマラソン」と入力していただき検索していただければ、過去のたくさんの記事をご覧いただけます。

■私は、毎年、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」のランニングチームである「チーム利やん」から出場しています。最初は、5名ほどのメンバーしかいませんでしたが、来年出走する予定者はなんと32名になりました。参加者の32名の中には、龍谷大学の関係者が11人もいます。レース終了後は、毎年、「利やん」で慰労会を開催しています。そして、美味しい生ビールと近江牛のすき焼きやしゃぶしゃぶを楽しみます。半分は、これが楽しみで毎年「チーム利やん」から参加している…ようなところもあります。

■この冬は、この「レイクサイドマラソン」に焦点を合わせて練習していくことにします。それで、ランニングを生活の中に定着させていければと思います。といつも同じようなことを言っているのですが…。来年は、ちょっと大きなフルマラソンの大会にも出たいと思っているので、頑張ります。

2016年秋 グリーフケア公開講座「悲しみを生き抜く力」

■龍谷大学の附置研究所・研究センターのうちのひとつ、2015年4月に開設された「世界仏教文化研究センター」では、以下の公開講座を開催しています。京都駅前のアバンティ9階にある「龍谷大学 響都ホール校友会館」で開催されます。当日の参加も可能とのことです。

■龍谷大学の附置研究所・研究センターのうちのひとつ、2015年4月に開設された「世界仏教文化研究センター」では、以下の公開講座を開催しています。京都駅前のアバンティ9階にある「龍谷大学 響都ホール校友会館」で開催されます。当日の参加も可能とのことです。

2016年秋 グリーフケア公開講座「悲しみを生き抜く力」

開催日時

2016年9月27日(火)~ 12月13日(火) 火曜日 (全8回) 午後6時25分 ~ 午後8時 (95分)

開催場所

龍谷大学 響都ホール校友会館 アバンティ9階

講演者

9月27日 後期1回目「悲嘆力-悲嘆を乗り越える力-」

高木 慶子(上智大学グリーフケア研究所特任所長、生と死を考える会全国協議会会長、カトリック援助修道会シスター)10月4日 後期2回目「心を病む子どもたち」

水谷 修(夜回り先生、水谷青少年問題研究所所長、花園大学客員教授)10月11日 後期3回目 「高山右近の苦悩と殉教への歩み」

大塚 喜直(カトリック京都司教)10月25日 後期4回目「妻として・女優として~夫・大島渚と過ごした日々~」

小山 明子(女優、エッセイスト)11月15日 後期5回目「夢見る心に宿るもの」

永田 萠(イラストレーター、絵本作家、京都市こどもみらい館館長)11月22日 後期6回目「臨床で考える悲嘆」

徳永 進(医師、ノンフィクション作家、野の花診療所院長)12月6日 後期7回目 「佛教に聞く 悲しみと喜び」

大谷 光真(浄土真宗本願寺派 第24代門主(前門主))12月13日 後期8回目「悲しみに寄りそう」

柏木 哲夫 (淀川キリスト教病院理事長、大阪大学名誉教授、公益財団法人日本ホスピス・緩和ケア研究振興財団理事長)【開催趣旨】

大切なものを喪失する悲しみ・グリーフは、誰もが経験します。病気、別離、死別、いじめ、失恋、離婚、失業、故郷の喪失などによって引き起こされます。しかも愛する者との別れの後で、相手から受けた愛情に気づきます。深い悲しみから他者や自然への慈しみも生まれてきます。本講座では、そうした悲しみを見つめるご講師をお招きして、生きることの意味を共に考えたいと思います。【受講申込】

FAX、郵送、E-mail、いずれでも可能です。詳細は以下のポスターを御覧ください。主催

龍谷大学世界仏教文化研究センター 人間・科学・宗教オープン・リサーチ・センター 上智大学 グリーフケア研究所

協力

京都大学こころの未来研究センター

ポスター

グリーフケア公開講座「悲しみを生き抜く力」

受 講 料 事前申込 15,000円 (全8回分) 当日申込 2,300円 (1回分)

※ 当日申込は、座席に余裕がある場合に限り、先着順で受け付けます。

※ 事前申込の場合、龍谷大学、上智大学、京都大学の在学生、卒業生、教職員、在学生のご家族には

受講料の割引制度があります。詳細についてはお問い合わせください。【事前申込期間】 2016年9月20日(火)まで

【募集定員】 300名

【申込・問合せ】

上智大学 大阪サテライト・キャンパス

〒531-0072 大阪市北区豊崎3-12-8 サクラファミリア2階

℡ 06-6450-8741(平日 10:00~18:00) FAX 06-6450-8742

Email osaka_sc@cl.sophia.ac.jp

龍谷大学健康づくり推進プロジェクト公開講演会「金哲彦のランニング健康学」

■来月ですが、このような公開講演会が深草キャンパスで開催されます。「なんちゃってランナー」でしかないのですが、ミーハーな気持ちもあり、この公開講演会に申し込みをさせていただきました。楽しみだな〜。

■来月ですが、このような公開講演会が深草キャンパスで開催されます。「なんちゃってランナー」でしかないのですが、ミーハーな気持ちもあり、この公開講演会に申し込みをさせていただきました。楽しみだな〜。

龍谷大学健康づくり推進プロジェクト公開講演会「金哲彦のランニング健康学」開催のお知らせ

競技経験を持ち、トップアスリートの指導者(現在、NHK BS ラン×スマ出演)、そして解説者でもある金哲彦氏に、ランニングによる健康学について、健康づくりとまちづくりの可能性の観点から御講演いただきます。

1 開催日時:2016年11月2日(水)17:00~19:00

2 開催場所:龍谷大学 深草キャンパス 和顔館(わげんかん)地下2階B201教室

3 申込方法:

以下のWEBサイトに必要事項を入力してお申込みいただくか、お電話にてお申し込みください。

受付WEBサイト:こちらのリンクをクリックしてください。

受付電話番号:TEL 075-645-2098(土日祝除く10:00~17:00) REC事務部(京都)

4 定 員:300名

5 受付期間:2016年10月3日(月)10:00~10月31日(月)17:00

※先着順、定員に達し次第終了。

6 参加費:無料

7 主 催:龍谷大学 教養教育FD健康づくり推進プロジェクト(代表:河合美香法学部准教授)

8 後 援:ランニング学会、京都ランニング連合会、京都市、京都市教育委員会、京都新聞

9 お問い合せ先:問い合わせ先:龍谷大学REC事務部(京都)

TEL/FAX.075-645-2098/9222

Email rec-k@ad.ryukoku.ac.jp