2016年秋 グリーフケア公開講座「悲しみを生き抜く力」

■龍谷大学の附置研究所・研究センターのうちのひとつ、2015年4月に開設された「世界仏教文化研究センター」では、以下の公開講座を開催しています。京都駅前のアバンティ9階にある「龍谷大学 響都ホール校友会館」で開催されます。当日の参加も可能とのことです。

■龍谷大学の附置研究所・研究センターのうちのひとつ、2015年4月に開設された「世界仏教文化研究センター」では、以下の公開講座を開催しています。京都駅前のアバンティ9階にある「龍谷大学 響都ホール校友会館」で開催されます。当日の参加も可能とのことです。

2016年秋 グリーフケア公開講座「悲しみを生き抜く力」

開催日時

2016年9月27日(火)~ 12月13日(火) 火曜日 (全8回) 午後6時25分 ~ 午後8時 (95分)

開催場所

龍谷大学 響都ホール校友会館 アバンティ9階

講演者

9月27日 後期1回目「悲嘆力-悲嘆を乗り越える力-」

高木 慶子(上智大学グリーフケア研究所特任所長、生と死を考える会全国協議会会長、カトリック援助修道会シスター)10月4日 後期2回目「心を病む子どもたち」

水谷 修(夜回り先生、水谷青少年問題研究所所長、花園大学客員教授)10月11日 後期3回目 「高山右近の苦悩と殉教への歩み」

大塚 喜直(カトリック京都司教)10月25日 後期4回目「妻として・女優として~夫・大島渚と過ごした日々~」

小山 明子(女優、エッセイスト)11月15日 後期5回目「夢見る心に宿るもの」

永田 萠(イラストレーター、絵本作家、京都市こどもみらい館館長)11月22日 後期6回目「臨床で考える悲嘆」

徳永 進(医師、ノンフィクション作家、野の花診療所院長)12月6日 後期7回目 「佛教に聞く 悲しみと喜び」

大谷 光真(浄土真宗本願寺派 第24代門主(前門主))12月13日 後期8回目「悲しみに寄りそう」

柏木 哲夫 (淀川キリスト教病院理事長、大阪大学名誉教授、公益財団法人日本ホスピス・緩和ケア研究振興財団理事長)【開催趣旨】

大切なものを喪失する悲しみ・グリーフは、誰もが経験します。病気、別離、死別、いじめ、失恋、離婚、失業、故郷の喪失などによって引き起こされます。しかも愛する者との別れの後で、相手から受けた愛情に気づきます。深い悲しみから他者や自然への慈しみも生まれてきます。本講座では、そうした悲しみを見つめるご講師をお招きして、生きることの意味を共に考えたいと思います。【受講申込】

FAX、郵送、E-mail、いずれでも可能です。詳細は以下のポスターを御覧ください。主催

龍谷大学世界仏教文化研究センター 人間・科学・宗教オープン・リサーチ・センター 上智大学 グリーフケア研究所

協力

京都大学こころの未来研究センター

ポスター

グリーフケア公開講座「悲しみを生き抜く力」

受 講 料 事前申込 15,000円 (全8回分) 当日申込 2,300円 (1回分)

※ 当日申込は、座席に余裕がある場合に限り、先着順で受け付けます。

※ 事前申込の場合、龍谷大学、上智大学、京都大学の在学生、卒業生、教職員、在学生のご家族には

受講料の割引制度があります。詳細についてはお問い合わせください。【事前申込期間】 2016年9月20日(火)まで

【募集定員】 300名

【申込・問合せ】

上智大学 大阪サテライト・キャンパス

〒531-0072 大阪市北区豊崎3-12-8 サクラファミリア2階

℡ 06-6450-8741(平日 10:00~18:00) FAX 06-6450-8742

Email osaka_sc@cl.sophia.ac.jp

龍谷大学健康づくり推進プロジェクト公開講演会「金哲彦のランニング健康学」

■来月ですが、このような公開講演会が深草キャンパスで開催されます。「なんちゃってランナー」でしかないのですが、ミーハーな気持ちもあり、この公開講演会に申し込みをさせていただきました。楽しみだな〜。

■来月ですが、このような公開講演会が深草キャンパスで開催されます。「なんちゃってランナー」でしかないのですが、ミーハーな気持ちもあり、この公開講演会に申し込みをさせていただきました。楽しみだな〜。

龍谷大学健康づくり推進プロジェクト公開講演会「金哲彦のランニング健康学」開催のお知らせ

競技経験を持ち、トップアスリートの指導者(現在、NHK BS ラン×スマ出演)、そして解説者でもある金哲彦氏に、ランニングによる健康学について、健康づくりとまちづくりの可能性の観点から御講演いただきます。

1 開催日時:2016年11月2日(水)17:00~19:00

2 開催場所:龍谷大学 深草キャンパス 和顔館(わげんかん)地下2階B201教室

3 申込方法:

以下のWEBサイトに必要事項を入力してお申込みいただくか、お電話にてお申し込みください。

受付WEBサイト:こちらのリンクをクリックしてください。

受付電話番号:TEL 075-645-2098(土日祝除く10:00~17:00) REC事務部(京都)

4 定 員:300名

5 受付期間:2016年10月3日(月)10:00~10月31日(月)17:00

※先着順、定員に達し次第終了。

6 参加費:無料

7 主 催:龍谷大学 教養教育FD健康づくり推進プロジェクト(代表:河合美香法学部准教授)

8 後 援:ランニング学会、京都ランニング連合会、京都市、京都市教育委員会、京都新聞

9 お問い合せ先:問い合わせ先:龍谷大学REC事務部(京都)

TEL/FAX.075-645-2098/9222

Email rec-k@ad.ryukoku.ac.jp

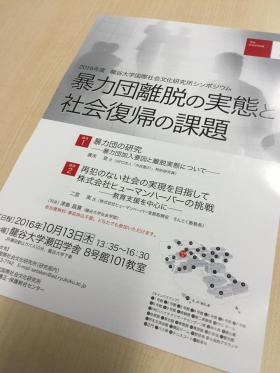

シンポジウム「暴力団離脱の実態と社会復帰の課題」

■龍谷大学では、本学が有する様々な知的資源を活かし、独創的な研究を推進し、学術研究の向上、交流に寄与するとともに、研究成果の社会還元を図ることを目的に、たくさんの附置研究所や研究センターを設置しており、部長を務めている研究部がその運営事務を行っています。今月の13日、瀬田キャンバスで、そのような附置研究所のひとつである国際社会文化研究所が、以下のシンポジウムが開催します。龍谷大学ならではのシンポジウムです。皆さん、是非お越しください。

「暴力団離脱の実態と社会復帰の課題」

開催日時

2016年10月13日 13:35 〜 2016年10月13日 16:30

開催場所

龍谷大学瀬田学舎8号館101号室

お問い合わせ

龍谷大学 国際社会文化研究所(研究部瀬田内) TEL:077-543-7742

龍谷大学国際社会文化研究所では、下記のとおりシンポジウムを開催いたします。シンポジウムでは、講師2名を招へいし、「暴力団離脱の実態と社会復帰の課題」をテーマにご講演いただき、これらの課題について考える機会にしたいと考えています。どなたでも参加できますので、是非お越しください。※参加費無料・事前申込不要

テーマ:暴力団離脱の実態と社会復帰の課題

講演1

「暴力団の研究――暴力団加入要因と離脱実態について」

廣末 登 氏(NPO法人「市民塾21」特別研究員)

講演2

「再犯のない社会の実現を目指して 株式会社ヒューマンハーバーの挑戦~教育支援を中心に~」

二宮 実 氏 (株式会社ヒューマンハーバー常務取締役 そんとく塾塾長)

司会:津島昌寛(龍谷大学社会学部)

開催趣旨

暴力団対策法や暴力団排除条例の締め付けなどにより、昨今、暴力団を取り巻く環境は年々厳しくなっています。それに伴い、暴力団からの離脱者も増えています。しかし、暴力団離脱の先に何があるのか。元暴力団員に限らず、刑務所出所者(元犯罪者)の社会復帰について、私たちはあまり知りません。本シンポジウムでは、現場をよく知るお二方をお招きして、暴力団員の離脱と刑務所出所者・少年院出院者の社会復帰についての実態と課題を報告していただきます。

そもそも、どういった人が暴力団員となるのか(私たちと暴力団員は違うのか)。どういった人が暴力団から離脱できるのか。離脱者や刑務所出所者・少年院出院者は社会に復帰できるのか。復帰できる社会とはいかなる社会なのか。そのために何が必要なのか。社会(私たち)は彼らとどう向き合えばよいのか。それらの問いについて共に考える機会にしたいと思います。

主催 龍谷大学国際社会文化研究所

後援 龍谷大学矯正・保護総合センター

54kmウォーキング練習会

■「第3回びわ湖チャリティー100km歩行大会」まで、残り12日となりました。一昨日の10月1日(土)、滋賀県農政水産部の「世界農業遺産申請チーム」を中心とした滋賀県庁職員の皆さんと、南湖を1周54kmをウォーキングしました。朝、6時40分に滋賀県庁前に集合。トップのような記念写真を撮ってスタートしました。コースですが、下のマップの画像の通りです。湖西路を北上、堅田から琵琶湖大橋を渡り、大津市から守山市に入りました。ただし、湖岸ではなく内陸に進み、守山市→栗東市→草津市と南に進みました。そして近江大橋を渡らず瀬田川を下り、南郷の洗堰を渡り、再び瀬田川沿いを北上、石山、近江大橋西詰を通過して、滋賀県庁にゴールしました。滋賀県庁がスタートでゴールでした。

■本番の「第3回びわ湖チャリティー100km歩行大会」のゴールは「大津市おごと温泉観光公園」(上記のマップ上では、12kmあたり)になります。そのゴールから琵琶湖大橋東詰(18kmあたり)までの部分を除く、残りのすべてが本番と同じコースになります。ただし、大きく異なることがあります。本番は出発点が湖北の長浜市であること、そしてこの練習会の距離のほぼ2倍の距離を歩かなくてはいけないということです。100kmというと、自分にとってはまさに「未知との遭遇」ということになります。しかし、考えてみれば、今から6年前、2010年に第1回「びわ湖レイクサイドマラソン」で15kmを走った際、本当に15kmなんて距離を走ることができるのだろうかという思いでした。その後、2013年に「京都マラソン」でフルマラソンを走ることができました。最初は、とても走ることができる気がしませんでした。それぞれの記録は別にしてですが…。そのように考えると、自分のようなおじさんでも「やればできんだ」と自信が湧いてこないでもありません。とはいえ、ランニングではなくウォーキングではありますが、「100km」という距離に相当のプレッシャーを感じています。

■上・左の写真は、滋賀県庁をスタートして17km、琵琶湖大橋の中間あたりになります。この辺りは、まだまだ元気です。上・右の写真は、44km地点の南郷の洗堰を渡ったあたりで撮ったものです。参加された皆さんの表情を見ると、まだまだ元気のように見えますが、これは写真用のものです。かなり疲れが溜まっています。脚に痛みも感じ始めています。しかし、辛かったのは、この44kmあたりからゴールまでの残り10kmです。これは、非常に辛いものがありました。

■「ランニングシューズよ、あれが滋賀県庁の灯りだ!!」。そのような気持ちになりました。もう、ボロボロです。スタートからほぼ12時間後、18時40分頃に、再びスタート地点に戻ってゴールすることができました。無事に練習会を終えたという安堵感よりも、もうこれ以上歩かなくても良いのでホッとした…というのが正直なところでしょうか。今回は、スマホのアプリを使いませんでした。万歩計だけですが、「78,009歩」にもなりました。こんな距離を一度に歩いたのは人生で初めてのことでした。ゴール後は、参加者全員で記念写真を撮りました。県庁にゴールせず、当初の予定されていた通りご自宅に戻られた方もおられましたが、練習会を無事に終えることができました。

■練習会の後、打ち上げを行いましたが、食欲は今ひとつでした。以下は反省点です。

・昨日はゴール後、寒気がしました。ひょっとすると低血糖かと思います。フルマラソンを走った際に経験したのと同じです。しっかり栄養を補給しつつ歩かないといけません。ベテランのランナーの方たちからは、いろいろアドバイスをもらいました。本番は、ミックスナッツやドライフルーツを食べながら歩いたりしながら、身体が「燃料切れ」(低血糖)にならないようにというアドバイスでした。最後の10kmが非常に苦しかったのは、この「燃料切れ」のためでした。

・途中で、適宜、休憩を取ることが大切だと思いました。そのタイミングと休憩時間が問題です。まだ、その辺りがよくわかっていません。適宜、休憩をとります。

・休憩時間に、足裏のケアをきちんとしなくてはいけません。靴下の替えも必要だと痛感しました。足が蒸れてしまうと、靴づれや肉刺の原因になりますし。今回は、ワセリンを使いました。これは必需品ですね。それから、肉刺対策のテープもいるなと思いました。

・それから、人と一緒に歩くと随分楽であることもよくわかりました。当日は、周りの方達から元気を頂きつつ、完歩したいと思います。

■練習会の後は、県庁近くの銭湯で汗を流し、そして大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で練習会の打ち上げをしました。すでに述べたように、私は空腹のはずなのですが、体調が優れず食欲があまり湧いてきませんでした。それでも打ち上げは非常に盛り上がりました。この日、大津の中心市街地では、今年3月に国の重要無形民俗文化財に指定された大津祭のお囃子の仕上がり状況を見る「総囃子」が行われていました。その大津祭の曳山のひとつである「西行櫻狸山」の皆さんが、「総囃子」を終えて「利やん」で打ち上げをされていたからです。大津祭が国の重要無形民俗文化財に指定されたように、私たちも、古代湖の一つである「琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業」を、「国連食糧農業機関」(FAO)から「世界農業遺産」に認定していただけるように頑張らねばなりません。…とまあ、そういうことで、「西行櫻狸山」の皆さんとむちゃくちゃ盛り上がったのでした。エールの交換のようなものですね。いや〜、びっくりしました。ここでは、まだ打ち明けあられませんが、近日中に面白いちょっとしたコラボができそうです。ご期待ください。

■考えてみれば「大津祭」も、琵琶湖と大いに関係があります。江戸時代、大津は物流の拠点でした。日本海を経由して琵琶湖の北まで運ばれてきた北国の物資が、丸子船と呼ばれる帆船で続々と大津に運ばれてきました。大津とは「大きい港」という意味になります。大津の港には、大きな港に相応しく有力藩の米蔵が建ち並びました。大津は、経済的に非常に繁栄していました。大津祭の曳山は、そのような経済的繁栄を背景に経済力を持つに至った大津の商人たちが、自分たちの資金で作ったものです。モデルは、京都の祇園祭でしたが、そのような意味では、「大津祭」も「滋賀の農林水産業」と同じく琵琶湖があったからこそ…と言えるのかもしれません。

「中津川に住もう!」

■岐阜県の中津川市役所から写真のような資料が送られてきました。私は、中津川市で「中津川市地域づくり型生涯学習実践講座」の講師を時々させていただいています。今年度は、まだ中津川市に伺えていませんが、昨年まで何度も市内のいろんな地域を訪問させていただきました。講師ということになっていますが、市民の皆さんの前で何かを話すというスタイルではなくて、あえて市内各地域で様々な活動をされている皆さんと車座になっておしゃべりをする・・・そのようなスタイルでさせていただいています。基本は、「へ~、すごいですね~」「あっ、めっちゃ素敵ですやん」「ほ~おもしろいですね~」と聞き役に回る形のなかでの交流です。

■さて、送られてきた資料ですが、中津川市の定住推進部が発行しているものです。あえていえば、「自然と文化、そして様々な地域活動が取り組まれている魅力的な中津川市に移住しませんか?」というメッセージを都会の皆さんにスタイルになっています。「中津川に住もう!」というタイトル入ったパンフレットには、中津川市に移住されてきた方たちが語る中津川での暮らしの魅力に関するインタビューや、市内各地域の特徴が紹介されています。

■全国の多くの自治体で、定住促進の取り組みが行われています。先日も、高島市に移住した若いご夫婦と少しお話をするチャンスがありました。ITエンジニアとクラフト作家のご夫婦です。高島市に古民家を見つけて、そこを自分たちの手でリフォームして暮らしておられます。自然が豊かで、移住を歓迎する自治体の取り組みも充実しており、奥様がクラフト作家であることから、そういう工芸関係の方がたくさん工房をお持ちの高島市が気に入ったとのことでした。そうそう、大切なことを忘れていました。移住の決定打になったのは、ご主人のお仕事の関係からだと思いますが、高島市のインターネット環境が優れている点だとのことでした。

■滋賀県内の他の地域の実情はどうなんでしょうか。何が、若い世代の移住にとって魅力なのか。若い世代にとって、「ちょっと田舎で、ちょっと都会」の滋賀県の魅力はどこにあるのでしょうか。とてもたくさんあると思います。私自身、今年の春に滋賀に転居して、本当によかったと思っています。いろんな方たちに、特に若い世代の方たちにお話しを伺ってみたいものです。

びわこテンプレート

■先日、浜大津にいくチャンスがありました。ということで、浜大津のアーカスという商業施設にある「湖の駅」に行ってきました。「湖の駅」は、滋賀県の特産品を集めたた常設市場ですが、ここに「コクヨ工業滋賀」が製造している環境や琵琶湖に配慮した滋賀県らしい文房具が売られているのです。今回は、特に、この9月に発売された「びわこテンプレート」を買おうと「湖の駅」を訪問してみました。

■この「びわこテンプレート」は、写真をご覧いただけばおわかりいただけると思いますが、琵琶湖の形を正確に描くことができます。しかも、竹生島や沖島の形や位置も正確に描くことができます。これは、すばらしい。しかも、遊び心があります。晴れ、曇り、雨、雪のマークのほかに、ヨット(琵琶湖)、自転車(琵琶湖一周→びわいち)、城(彦根城)、手裏剣(甲賀忍者)、ダッシュ(飛出し坊や)、カイツブリ(県の鳥、琵琶湖の水鳥)、ナマズ、湖魚・・・等、滋賀や琵琶湖になじみの深いものが描けるようになっています。しかも、左上の「ロクブンノイチ野帳」に最適なサイズになっています。今回は、その「ロクブンノイチ野帳」や、やはりコクヨから発売されている「滋賀のお魚ヨシノート」も購入しました。

■しおりですが、こちらは「ビワクンショウモ」のしおりです。ずいぶんマニアックですね。「ビワクンショウモ」とは、琵琶湖に生息するプランクトンで固有種です。こちらは、「財団法人淡海環境保全財団」の製造・販売です。このような文房具、ぜひ瀬田キャンパスの学生生協でも販売してほしいですね~。

枡田明弘くんのこと

■昨晩、急なことですが、私のゼミのOBである枡田明弘くんが訪ねてきてくれました。枡田くんは、2014年の3月に卒業で、「北船路米づくり研究会」の3期生でもあります。3期生のリーダーでした。卒業後は、故郷の姫路に戻り、元気に働いています。今回は、休暇を使って旅行中とのことで、龍谷大学社会学部のある大津にもやってきてくれたというわけです。ということで、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で飲むことになりました。

■枡田くんは、学生時代からしっかりした学生ではありましたが、社会人になったせいか、より落ち着いた感じになっていました。彼は、私のゼミに所属して「北船路米づくり研究会」の活動をしただけでなく、社会学部の「大津エンパワねっと」も履修していました。様々活動をすることで、学生時代をとても有意義に過ごすことができたのではないかと思います。今回は、まずは最近の仕事のこと、近況のことを聞かせてもらいました。そのうえで、自然に話しは昔話しになっていきました。「北船路米づくり研究会」のリーダーとしての苦労話しも聞かせてもらいました。しかし、そのような苦労した経験が、彼の人生を豊かにすることにつながっているようでもありました。その点は、指導した教員としては良かったなと改めて思いました。

■しかし、難しいですね・・・。学生の気質も少しずつ変化しています。いわゆる「スパルタ教育的な指導」が、いつまでも通用するわけではありません。その辺りが、私としてはなかなか難しいなあと思っています。社会人になって仕事をすると、よくわかるんですが。世の中には、自分の教育に絶対の自信をもっている・・・、あるいは自信ありげな感じの教員もおられますが、私はまったくその逆ですね。いつも、いろいろ悩んでいます。特に、学生との年齢差が広がってきて余計にそう思うようになりました。さらに昨年からは研究部長になり、学生と面談する時間が極端に減っています。まあ、頑張るしかないのですが・・・。ゼミの卒業生の皆さん、また、いろいろ、思うところを教えてください。

琵琶湖八珍「琵琶湖は、ほんに凄い!」

■調査で島根県の宍道湖を視察した時に、「宍道湖七珍(しんじこしっちん)」という言葉を知りました。宍道湖は琵琶湖と違って浅い湖ですが、海水と淡水が混じり合う汽水湖であることから、いろんな種類の魚が獲れます。「宍道湖七珍」は、そのような豊かな生態系を背景にしています。wikipediaではありますが、以下に解説を引用しておきます。

宍道湖七珍は1930年に島根新聞社の記者であった松井柏軒が中国西湖十景に倣って松陽新聞(現:山陰中央新報)に起稿した「宍道湖十景八珍」が始まりとされる[1]。その後、荒木英之が「湖魚四珍」を発案し、松江住民に珍味という言葉を浸透させた。中海の干拓が計画されたことを契機として1958年に発足した「湖に別れを惜しむ会」を中心に湖の珍味を提唱する動きが活発化し、「宍道湖七珍」という言葉が誕生したと考えられている[1]。言葉の誕生後に荒木・木村によって何を取り上げるかが議論され、「スズキ、ウナギ、シラウオ、アマサギ、コイ、アカガイ、ホンジョウエビ」が挙げられ、最初の宍道湖七珍となったが、いつ、どのような経緯を経て現代の宍道湖七珍へ変化したかについては不明となっている[1]。

公益社団法人日本水産学会『日本水産学会誌』Vol.72 No.3 - 馬場幸男「水産談義古今東西-宍道湖七珍」p.520

■この解説で興味深いことは、宍道湖につながる中海の干拓が計画されたことが契機だということです。干拓されれば汽水湖の豊かな生態系はなくなってしまいます。すなわち、人びとの暮らしと湖との関係が切れて、地域の食文化や食材が消えてしまうさいに、この「宍道湖七珍」という言葉が誕生したのです。「湖に別れを惜しむ会」という名称からもそのことがわかります。無くなってしまうことが前提になっています。

■滋賀県の琵琶湖にも「琵琶湖八珍」という言葉があります。2013年末に、県立安土城考古博物館が、来場者への湖魚料理人気アンケートを基に供給量ならど考慮して選定したものです。こちらの言葉の歴史はまだ浅いのです。中海・宍道湖の場合は、干拓によって消えてしまうから…というのが理由でしたが、どうも、琵琶湖の場合は、目の前に豊かな生態系があるにもかかわらず、湖魚を食べる魚食文化が衰退しているという危機意識が背景にはあるように思います。琵琶湖ならではの魚介類を、県内のみならず旅行で滋賀県を訪ねて来られる観光客の皆さんにも味わってもらえるように、「琵琶湖八珍」という言葉での広報活動に取り組んでいるのです。このあたり、背景が中海・宍道湖とはかなり違っています。滋賀県の場合は、琵琶湖の周囲にあった浅い内湖が干拓されましたが、深い琵琶湖は干拓の対象ではありませんでした。

■ところで、この「琵琶湖八珍」の中身ですが、「ビワマス、コアユ、ハス、ホンモロコ、ニゴロブナ、スジエビ、ゴリ、イサザ」のことです。アンダーラインを引いたところをつないで読むと、「ビワコハホンニスゴイ」になります。「琵琶湖は、ほんに凄い!!」です。これは偶然なんでしょうか。偶然なんでしょうね〜。このことを発見した方を、心の底から尊敬します。凄いです。