第51回「北船路野菜市」

■昨日は、第四土曜日ということで、大津市丸野町商店街で第51回「北船路野菜市」を開催しました。昨日は、北船路の協力農家から、米、サトイモ、ベニハルカ、ムラサキイモ、安納芋、男爵イモ、キタアカリ、冬瓜、ロロンカボチャを出品していただきました。また、学生たちが田植えと稲刈りを行った龍大米(コシヒカリ)と龍大芋(サトイモ)も販売されました。10時開店ですが、どんどん売れていき、昼過ぎには売り切れてしまいました。ありがとうございました。昨日は、30年前に龍谷大学法学部を卒業された方にもお越しいただきました。たまたま自転車で野菜市の前を通られたことから、お立ち寄りくださったのです。ひとつだけ残っていた冬瓜、安納芋、ベニハルカ等をお買い求めくださいました。そして、卒業生として研究会の活動を激励してくださいました。励みになりました。野菜市を閉店させてあと、丸屋町商店街のそば、京町通り(旧東海道)にある町家・料亭「魚忠」さんに、学生たちが生産した今年の新米である「龍大米」20kgをお届けしました。今後、「魚忠」さんには、北船路で農家が生産している里芋や海老芋もお届けする予定になっています。

■昨日は、第四土曜日ということで、大津市丸野町商店街で第51回「北船路野菜市」を開催しました。昨日は、北船路の協力農家から、米、サトイモ、ベニハルカ、ムラサキイモ、安納芋、男爵イモ、キタアカリ、冬瓜、ロロンカボチャを出品していただきました。また、学生たちが田植えと稲刈りを行った龍大米(コシヒカリ)と龍大芋(サトイモ)も販売されました。10時開店ですが、どんどん売れていき、昼過ぎには売り切れてしまいました。ありがとうございました。昨日は、30年前に龍谷大学法学部を卒業された方にもお越しいただきました。たまたま自転車で野菜市の前を通られたことから、お立ち寄りくださったのです。ひとつだけ残っていた冬瓜、安納芋、ベニハルカ等をお買い求めくださいました。そして、卒業生として研究会の活動を激励してくださいました。励みになりました。野菜市を閉店させてあと、丸屋町商店街のそば、京町通り(旧東海道)にある町家・料亭「魚忠」さんに、学生たちが生産した今年の新米である「龍大米」20kgをお届けしました。今後、「魚忠」さんには、北船路で農家が生産している里芋や海老芋もお届けする予定になっています。

■私は「売る側」なんですが、とても美味しい北船路の里芋を買わせていただきました。帰宅後、その里芋で山形県風の「芋の子汁」を作りました。里芋、コンニャク、牛肉(和牛ではなくオーストラリア)、ネギ(絶対に白ネギで)、そしてこれは山形県民からすると「違反」なのかもしれませんけど、豆腐も入れました。豆腐が好きなもんで(^^;;。味付けは醤油味です。宮城県にも「芋の子汁」がありますが、こちらの方は里芋の入った豚汁という感じで、味噌仕立てです。同じ名前の「芋の子汁」でも、中身がかなり違います。この「芋の子汁」には、もちろん純米吟醸「北船路」です。北船路にある「農事組合法人 福谷の郷」の農家の皆さんと、大津市の丸屋町商店街の中にある酒蔵「平井商店」さんを、ゼミの学生たちがつなぎプロデュースすることができた日本酒です。昼間、「平井商店」さんで購入しました。うーむ、美味しい‼︎ 北船路の「里芋」と、純米吟醸「北船路」。いいですね〜‼︎ ちなみに、この「北船路」、「大津百町百福物語ブランド」にも認定されています。来月の第四土曜日は、第52回「北船路野菜市」です。北船路産の里芋と純米吟醸「北船路」をお買い求めください‼︎

ちなみに、この純米吟醸「北船路」のラベル、すでに卒業していますが、ゼミの学生たちがデザインしました〜。

「第3回びわ湖チャリティー100km歩行大会」

■10月15(土)・16(日)の両日、「第3回びわ湖チャリティー100km歩行大会」=「びわ100」が開催されました。結果から申しますと、無事に完歩できました。個人としても練習を積み重ね、努力してきましたが、どれだけ努力しても不安をぬぐうことができませんでした。それでも完歩できたのは、多くの皆様のおかげです。まずは、その御礼を申し上げたいと思います。

■59kmの辺りで体調が悪くなった私をゴールまで導いてくれた、「世界農業遺産ウォーキングチーム」のチームメイト、滋賀県農政水産部水産課の亀甲武志さんには、心より御礼を申し上げなければなりません。ありがとうございました。 龍谷大学職員で、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」のランニングチーム、「チーム利やん」の奥村康仁さん、世界理博さん、真夜中や朝が明ける前にもにもかかわらず、ウォーキングをしている私を走りながら探して、応援をしてくださいました。ありがとうございました。「利やん」のマスターで「チーム利やん」のオーナーである光山 幸宏さんも、夜明けの頃、大津の中心市街地を歩いている私を見つけてくれました。ウォー キングで凝ってコリコリになった肩を丁寧にマッサージしてくださいました。「チーム利やん」では、馬殿貞爾さんがロードバイクで走り回って応援してくださいましたし、「高島栗ハーフマラソン」に出場する中川俊典さんも、歩道を歩いている私たちを見つけて、激励してくれました。「チーム利やん」の他の皆さんにも、「LINE」を通して励ましのメッセージをいただきました。ありがとうございました。株式会社ナスカの井上昌宏さん、また龍谷大学職員の東郷珠江さんにも沿道から応援していただき、元気が出てきました。

■「世界農業遺産のアピールを、びわ100でしよう‼︎」と、突然、滋賀県庁の青田朋恵さん、藤江学さんと伊崎 直人さんに提案したところ、前向きに捉えていただき、今回の「世界農業遺産ウォーキングチーム」の結成になりました。結果として、20名を超えるウォーキングチームになり、とても驚きました。県庁職員の皆さんの「やる気」を強く感じました。今回、滋賀県庁の皆さんに提案したのは、株式会社Bsideの永田咲雄さんが、社員の皆さんと一緒にこの「びわ100」に取り組まれていることから、おおいに刺激を受けたからです。ありがとうございました。永田さんがきっかけを与えてくれました。

■もうひとつ。そもそもウォーキングをしようという気持ちになった元々のきっかけですが…。6月の中旬頃でしょうか、龍谷大学保健管理センターの大石部長・神巻課長・看護師の小池さん、お3人に取り囲まれ保健管理センターが主催する「ウォーキングキャンペーン」に参加するようにと強く勧められした。あまりにも熱心なので、その場で参加を表明しました。この「ウォーキングキャンペーン」との出会いがなければ、「びわ100」には関心が向かって行かなかったと思います。保健管理センターの皆様にも感謝いたします。

■以下は、「びわ100」の私の記録です。少しずつ書き足していきます。

■15日(土)、8時前にはスタート地点の長浜に到着しているはずでしたが、自宅を出かける際にちょっとしたことで時間をくってしまい、最寄駅で乗車する予定にしていた電車が目の前で発車してしまいました。アウト…。スマホの乗換案内アプリで調べてみると、京都までいったん出て新幹線「ひかり」に乗って米原まで行き、そこから在来線に乗り換えれば、ギリギリで間に合うことがわかりました。ということで、「チーム利やん」のキャップを被って新幹線に乗ることになりました。このキャップは、大津駅前のいつもに居酒屋「利やん」のランニングチーム「チーム利やん」の古いメンバーだけに貸与されているものです。とはいっても、ウォーキングに向いているカッコいいキャップというわけではありません。どちらかと言えば、あまりセンスがよくない…かな。ただ、この日の朝、なんとなく100km完歩に向けての「おまじない」として被ってみることにしたのです。

■スタート地点には、500名を超える参加者の中に、滋賀県庁農政水産部「世界農業遺産ウォーキングチーム」の面々に加えて、琵琶湖環境部の職員の皆さんや、副知事である池永肇恵さんがおられました。こんなにたくさんの方達が参加するとは、滋賀県庁の皆さんは、かなり気合が入っておられますね。トップの写真は、滋賀県庁の職員の皆さんと記念写真として撮ったものです。私も仲間に入れていただき写っています。この記念写真を撮ったのは、他の参加者のみなさんはすでにスタートされた後、だから周囲にはどなたもおられません。まあ、100kmを歩かねばならないのですから、慌てても仕方がありませんね。記念写真を撮った後、滋賀県職員の皆さんと一緒に完歩を誓いあい、スタート地点を通過しました。スタート直後は、延々と人の列が続いていました。そのスピードが自分に合わないので、少し先に進ませていただくことにしました。少し飛ばし過ぎの感じもありましたが、先頭を進まれていた農政水産部長の高橋滝治郎さんの後をついていくことにしたのです。私自身はお会いすることはできませんでしたが、20km地点では、三日月大造知事も応援に駆けつけて来られたようです。知事の応援で、職員の皆さんの完歩に向けての気合もさらに高まり、大いに盛り上がったようです。すばらしい。私の方はというと、途中でトイレに行ってしまったために、滋賀県職員の先頭を行く高橋さんを見失ってしまいました。とはいえ、この日の琵琶湖は最高の天気、琵琶湖の美しい風景を楽しみながら、頑張って前に進むことにしました。

■初めの頃は、大変快調に歩いていました。おそらく、1時間に5kmから6kmのペースは維持できていたんじゃないでしょうか。ここで、上の6枚の写真を少し説明させてください。上段左は彦根城の石垣です。どうせならば、有名な天守閣などを写せば良いのですが、歩く方に集中していたので適当に撮ってしまいました。まあ、彦根までやってきた証拠写真のようなものですか。このあたりで、だいたい15kmの距離になります。この先は、まだ85kmもあります。練習では54km歩いていたので、15km程度の距離であれば何も問題ありません。上段右、これはこの大会の実行委員長である小林幹雄さんの頭を撮らせてもらったものです。彦根城の周囲の道を歩いていると、たまたま小林さんがおられたのです。後頭部を拝見すると、「びわ100」と「びわこ」が浮き上がるように刈り込んでありました。気合が入っているわけですね。ということで、ここでも記念写真。中段左は、彦根市の犬上川。この河口に、滋賀県の水産試験場があります。この辺りでだいたい20kmになります。まだまだ平気です。中段右、彦根市の三津谷の湖岸です。ボランティアの親子が応援してくださいました。嬉しいですね。この大会では、ボランティアの皆さん、どの方もとても元気よく私たち参加者を励ましてくださいました。本当にありがたかった。疲れている中で、元気をいただきました。下段左、同じく三津谷のあたりですが、スタート地点の長浜からでは遠くに見えていた沖島(近江八幡市)がだいぶ近くに見えてきました。下段右は、愛知川を渡っている時に撮ったものです。視界の左、東の方面に沖島が確認できました。この愛知川を越えると30km、そして第1 チェックポイントが近づいてきます。

■第1チェックポイントは、近江八幡市の白王にあるコンビニです。この「びわ100」は、チャリティーということもあり、エイドステーションは1箇所、従って各チェックポイントではおにぎり等の配布はありますが、基本は自分で食料やペットボトルの飲料水を調達しなければなりません。コース沿いのコンビニは、そのような食料調達に加えて参加者のトイレに使えることから、非常に貴重な場になります。この第一チェックポイントのあるコンビニで、私も少し休憩することにしました。ここで32kmになります。到着時間は、14時49分頃。ここまでであれば、単純に計算すると1時間に5.5kmほどのペースで歩いてきていることになります。私としては、なかなかのペースかなと思います。初めての休憩ということで、シューズを脱ぎ、靴下も脱ぎ、肉刺ができないように、グリセリンを足裏に丁寧に塗りマッサージを行いました。大会事務局からいただいたバナナ、そして持参したミックスナッツや甘いチョコレートなどを少し食べ、水分も補給しました。ここで15分ほど休憩したでしょうか。再び、元気が出てきました。

■第1チェックポイントは、近江八幡市の白王にあるコンビニです。この「びわ100」は、チャリティーということもあり、エイドステーションは1箇所、従って各チェックポイントではおにぎり等の配布はありますが、基本は自分で食料やペットボトルの飲料水を調達しなければなりません。コース沿いのコンビニは、そのような食料調達に加えて参加者のトイレに使えることから、非常に貴重な場になります。この第一チェックポイントのあるコンビニで、私も少し休憩することにしました。ここで32kmになります。到着時間は、14時49分頃。ここまでであれば、単純に計算すると1時間に5.5kmほどのペースで歩いてきていることになります。私としては、なかなかのペースかなと思います。初めての休憩ということで、シューズを脱ぎ、靴下も脱ぎ、肉刺ができないように、グリセリンを足裏に丁寧に塗りマッサージを行いました。大会事務局からいただいたバナナ、そして持参したミックスナッツや甘いチョコレートなどを少し食べ、水分も補給しました。ここで15分ほど休憩したでしょうか。再び、元気が出てきました。

■ところで、じつは、この第1チェックポイントで高橋滝治郎さんにやっと追いついたのです。ただし、高橋さんは、すでに休憩を終え、これから再スタートされるところでした。う〜ん、残念。登山やスポーツで鍛えられた高橋さんについていけば、引っ張っていただけることになり、私としてはメンタルにも楽になるのですが、そのような私の甘い期待を振り切り、笑顔で再びスタートされました。この後、高橋さんに追いつくことはありませんでした。私の方も、再び、一人で移動することになりました。

■第1チェックポイントからは近江八幡市になります。長浜市、米原市、彦根市、東近江市、そして近江八幡市と南下してきました。ここからの道は、練習ですでに歩いている道になります。知っている道とそうでない道とでは、やはり知っている道の方が、少し気持的に楽に歩けるような気になります。第1チェックポイントを出発すると、まずは大中の干拓地を左手に進みます。西の湖のあたりを抜けると長命寺。この少し先で40kmになります。42kmのあたりでは、この大会唯一のエイドステーションがあります。

■陽が傾き、少し暖かいものでも食べたいところですが、チャリティーということもあるのでしょうか、大会そのものに資金を回すことができないのかもしれません(おそらくは…)。渡されたのは、小さなアンパンとクリームパン、そして水でした。正直、少しがっかりしたわけですが、もちろん文句を言わずに水だけいただき(パンはリュックに詰めて)、数分休憩をして再び出発しました。日も傾いてきたので、できるだけ明るいうちに距離を稼ぎたかったのです。野洲市に入ると、東の山から月が登ってきました。この日は、天気もすこぶる良かったことから、美しい月が登りました。とはいっても、あまり呑気に鑑賞している時間もありません。すでに足裏、脚、そして仙骨のあたりに疲れが溜まってきていました。

■第2チェックポイントは、野洲市にあるコンビニです。ここで驚いたことに家族が応援に来てくれました。「無謀にも100kmウォーキングに挑戦している」と心配になって様子を見に来てくれたのでしょう。このあたりになると、前後に歩いている参加者もまばらになります。早い人と遅い人との間にかなりの差が出てくるからです。家族がよく見つけてくれたなと思いましたが、おまじないに被っていた「チーム利やん」のキャップですぐにわかったとのことでした。本当に「おまじない」として役立ったわけですね。すごいな〜。それはともかく、この第2チェックポイントは47kmになります。このあたりで、だいたい17時50分。休憩時間も入りますが、平均すれば、1時間に5.6kmほどのペースで移動してきたことになります。ペースダウンすることもなく、移動してきているということになります。しかし、溜まった疲れにより、このペースは次第に落ちていくことになります。

■野洲市の第2チェックポイントを過ぎると、あたりはもう真っ暗です。湖周道路を行き交う車のライトだけでは足元が危ないので、持参したヘッドライトを点灯しました。野洲川を渡り、さらに進みます。琵琶湖大橋の東詰で左折して、守山市内の第3チェックポイントに急ぎます。第3チェックポイントに到着すると、ここで59kmになります。それまで、人生において自分の力で移動した最長の距離は54kmでしたから(10月1日)、すでにこの時点で自己記録ということになります。なんといいますか、この辺りでもう相当に疲れてしまっていました。おまけに、低体温症のような症状も出てきました。悪寒がするのです。これはまずい、石油ストーブの側で身体暖めましたが、なかなか再び、スタートしようという気になりません。用心して、じっくり時間をとって休憩することにしました。身体の調子は悪い方に向かっていましたが、この第3チェックポイントで驚くようなことがありました。受付を済まそうとすると、「龍谷大学社会学部の脇田先生ですか?」とボランティアの若い女性が尋ねてきたのです。彼女は、今年の3月に社会学部社会学科を卒業された方でした。こういうことがあると、体調は悪くなっても気持ち的には盛り上がってきますね。本当にありがたかった。うれしかったです。

■野洲市の第2チェックポイントを過ぎると、あたりはもう真っ暗です。湖周道路を行き交う車のライトだけでは足元が危ないので、持参したヘッドライトを点灯しました。野洲川を渡り、さらに進みます。琵琶湖大橋の東詰で左折して、守山市内の第3チェックポイントに急ぎます。第3チェックポイントに到着すると、ここで59kmになります。それまで、人生において自分の力で移動した最長の距離は54kmでしたから(10月1日)、すでにこの時点で自己記録ということになります。なんといいますか、この辺りでもう相当に疲れてしまっていました。おまけに、低体温症のような症状も出てきました。悪寒がするのです。これはまずい、石油ストーブの側で身体暖めましたが、なかなか再び、スタートしようという気になりません。用心して、じっくり時間をとって休憩することにしました。身体の調子は悪い方に向かっていましたが、この第3チェックポイントで驚くようなことがありました。受付を済まそうとすると、「龍谷大学社会学部の脇田先生ですか?」とボランティアの若い女性が尋ねてきたのです。彼女は、今年の3月に社会学部社会学科を卒業された方でした。こういうことがあると、体調は悪くなっても気持ち的には盛り上がってきますね。本当にありがたかった。うれしかったです。

■さて、石油ストーブにあたりながら、ペースを計算してみました。休憩時間も入りますが、平均すれば1時間に5.2kmほどのペースをまだ維持していることになります。しかし、このあたりからペースは少しずつダウンしていくことになります。それなりに練習を積み重ねてきましたが、そろそろ練習の「貯金」も使い果たしてしまうことになったようです。悪寒はストーブにあたりなんとかおさまりましたが、足の裏、脚の付け根あたりに痛みを覚えるようになりました。辛いな〜と思っていると、一人の県職員の方が、第3チェックポイントに到着されました。亀甲武志さんです。その後には、もう2人の県職員の方も到着されました。私は、ここから亀甲さんと一緒に歩いていただきたいとお願いしました。亀甲さんとは、9月3日に30kmのウォーキングの練習を一緒にしました。そういう仲だったので、亀甲さんに甘えたのです。この59km以降、ゴールまで亀甲さんとご一緒してくれました。といいますか、亀甲さんが年寄りの私に付き合ってくださった…という方が正確だと思います。優しいなあ、亀甲さん。本当に、助かりました。次の第4チェックポイントは70kmになります。第3チェックポイントからは11km。この11kmを、亀甲さんと一緒に歩き始めました。亀甲さんは、ユーモアたっぷりにとても面白い話しをしてくれました。お互いに馬鹿話しをして笑いながら歩いていると、1人で歩いている時に感じた痛みが何かやわらぐような気持ちになります。少し元気が出てきました。

■上の2枚の写真、左が59kmのチェックポイントで休憩中に撮ったものです。「20時20分、87,901歩」となっています。この59km以降は、疲れてしまってきちんと記録を取れていません。右側は70kmのチェックポイントを出発した時のものです。数字が良く確認できませんが、スマホで確認したところ0時13分になっていました。70km地点でもかなり長時間休憩をとりました。もう少しあとで説明しますが、その後、80kmの南郷の洗堰には2時頃に到着しました。休憩もかなりとったことから、その時点での平均のスピードは、1時間に4.7kmに落ちてしまいました。もっとも、これでも当初予想していたよりは、だいぶ早いかと思います。予想では、朝の5時に南郷の洗堰に到着すれば良いかなと思っていましたから。

■70kmの第4チェックポイントは、草津にあるコンビニでした。ここでは、暖かいポタージュスープをいただき、それだけでは身体がもたないので、コンビニでカップ麺を買って身体を暖めました。また、サンドイッチや甘いものも食べました。さらに、マッサージのサービスを提供されていたので、ボランティアの方にお願いをして身体をほぐしていただきました。これでだいぶ身体は生き返りました。ところで、70kmのチェックポイントに到着する直前に、ちょっと驚いたとがありました。龍谷大学のNPOボランティアセンターの職員である東郷珠江さんが沿道で応援をしてくださっていたからです。私が歩いているのはご存知だったようですが、まさか会えるとは…という感じだったようです。東郷さんを見つけて、びっくりして私の方から歩みよって行ったので、多分、驚かれたのではないか(怖かった…?!)と思います。東郷さんからは、私が頭につけたライトが眩しくて私の顔が見えなかったようです。それはともかく、東郷さんの応援でも元気をいただくことができました。ありがとうございました。

■草津にある第4チェックポイントを出発し、道は近江大橋東詰に向かいますが、イオンモールのところで南に向かって左折して、瀬田川沿いを南郷にある洗堰に向かって歩きした。この瀬田川沿いの河川敷には、遊歩道が整備されています。決められたコースは、この遊歩道なのです。ここを歩かねばなりません。昼間であれば、とても気持ちが良いのですが、夜はやはり昼間とはまったく違います。ここを、もし1人で歩いていたら嫌だろうな〜、ちょっと薄気味悪いだろうな〜…という雰囲気なのです。時々、ガードマンやボランティアの方がおられのですが、暗い河川敷の遊歩道を歩くのはあまり気持ちの良いものではありません。精神的にも辛くなるだろうな〜と思います。もっとも、私の場合は、亀甲さんが一緒に歩いてくださったので、そのような心配はありませんでしたが。あと、ガードマンやボランティアの方達に南郷の洗堰までの距離を教えていただくのですが、なかなか距離が縮まらないのです。まさかいい加減な距離を言っておられたわけではないと思いますが、おそらくは疲れているためでしょうか、行けども行けども洗堰に到着できないのです。やっとの思いで到着したのが、午前2時頃だったと思います。

■草津にある第4チェックポイントを出発し、道は近江大橋東詰に向かいますが、イオンモールのところで南に向かって左折して、瀬田川沿いを南郷にある洗堰に向かって歩きした。この瀬田川沿いの河川敷には、遊歩道が整備されています。決められたコースは、この遊歩道なのです。ここを歩かねばなりません。昼間であれば、とても気持ちが良いのですが、夜はやはり昼間とはまったく違います。ここを、もし1人で歩いていたら嫌だろうな〜、ちょっと薄気味悪いだろうな〜…という雰囲気なのです。時々、ガードマンやボランティアの方がおられのですが、暗い河川敷の遊歩道を歩くのはあまり気持ちの良いものではありません。精神的にも辛くなるだろうな〜と思います。もっとも、私の場合は、亀甲さんが一緒に歩いてくださったので、そのような心配はありませんでしたが。あと、ガードマンやボランティアの方達に南郷の洗堰までの距離を教えていただくのですが、なかなか距離が縮まらないのです。まさかいい加減な距離を言っておられたわけではないと思いますが、おそらくは疲れているためでしょうか、行けども行けども洗堰に到着できないのです。やっとの思いで到着したのが、午前2時頃だったと思います。

■すぐに、調子の悪い右足裏を見てみました。中指と人差し指の近くに大きな水膨れができていました。仕方がないので、中に溜まった水を抜いてバンドエイドを貼りテープで固定しました。しかし、まだ残りは20kmもあります。ゴールまでは、足を引きづりながら歩かねばなりません。気持ちは落ち込まざるをえません。足裏の処置の後は、再びボランティアの方にマッサージをしていただきました。70kmの時にしていただいたマッサージとは、全く異なる施術でした。70kmの時は、グッと筋を伸ばすストレッチのようなマッサージでしたが、80kmのマッサージは身体に入った力を抜いて関節の可動域を広げる…そのような感じのマッサージでした。ところで、そのようなマッサージを受けていると、突然、そばに寄って声をかけてくれる人がいました。龍谷大学の職員で「チーム利やん」のチームメイトでもある奧村康仁さんでした。夜中であるにもかかわらず、わざわさ応援に来てくださったのです。ありがとうございます。仲間の応援は、これも本当に嬉しいものですね。ストーブにあたりながら、水分を補給し、しばし奥村さんとお話しをさせていただきました。元気が出てきました。足裏に肉刺が出きて歩くのはちょっと大変だったのですが、頑張って再び歩き始めました。第5チェックポイントの南郷の洗堰をスタートしたのが、2時45分頃だったかと思います。

■第6チェックポイントである「びわ湖ホール」に向かって瀬田川の遊歩道を遡り、近江大橋が近づいてきた時のことです。向こうから、2つのヘッドランプがだんだん近づいてきました。走っておられるようです。近づいて来た方達のお顔を確認して驚きました。先ほどの奥村さんと、奥村さんと同じく龍谷大学の職員で「チーム利やん」のチームメイトでもある世雄理博さんでした。嬉しいですね〜。本当に、ありがたいです。この「第3回びわ湖チャリティー100km歩行大会」には、今年の3月末に退職された原田逹先生も参加されていました。そして、原田先生も「チーム利やん」のチームメイトなのです。最初に書くべきでしたが、長浜に着いた時、原田先生の方から「やあっ!!」という感じでやってこられたのでした。びっくりしました。というのも、事前に参加されることを何も聞かされていなかったからです。私を驚かせようと黙っておられたようです(水臭い…)。それはともかく、その原田先生の応援にも、奥村さと世雄さんは走って行かれたのです。私が瀬田川の右岸を北上している時に、原田先生は対岸の瀬田川左岸を南郷の洗堰に向かって歩いておられるとのことでした。仲間っても本当にありがたいですね。

■足裏は豆で痛かったのですが、比較的スムースに第6チェックポイントに移動することができました。その移動の途中、大津プリンスホテルを過ぎたあたりで、1人の男性に呼び止められました。「チーム利やん」のオーナーで、大津駅前の居酒屋「利やん」のマスターである光山幸宏さんでした。これまた、びっくりです。一緒に歩いていた亀甲さんも、「チーム利やん」の団結力に驚かれていました。光山さんは、わざわざ用意した椅子に私を座らせて、カチコチになった肩と背中を揉んでほぐしてくださいました。また、暖かい飲み物も差し入れてくださいました。ありがたかったです。本当に。光山さんからも元気をいただき、第6チェックポイントに到着しました。5時45分頃です。

■第6チェックポイントでも少し休憩をしました。最後の方は、毎回休憩をしないと、とてもゴールまでは辿り着けそうにありませんでした。第4チェックポイントから、10kmごとにチェックポイントがあります。「次は10km」、「もう1回10km」、「これが最後の10km」と歩いているうちに気がついたらゴールできる仕組みになっているのですね、きっと。この辺り、ウォーキングで苦しむ人たちの心理をよく掴んでおられるなあと思いました。第6チェックポイントに到着する少し前あたりから、夜が明けてきました。徹夜をして歩いてきたこともあり、朝日の中の琵琶文化館と比良山系の風景が心に沁みてきました。この素敵な風景を眺めながら、「もう、ゴールまで残り10kmや」と心の中で呟きました。100km完歩というよりも、「あと10km歩くだけで、この苦しみから解放されるのだ…」という感覚でしょうか。「びわ100」が開催された15日・16日の両日、大津の街中では「第8回大津ジャズフェスティバル」が開催されていました。湖岸沿いにある「お祭り広場」には、大津ジャズフェスの幟が立っていました。かつてこのジャズフェスの末端で実行委員をしていたこともあり、ジャズフェスのことも気になっていましたが、まだ早朝ということもあり関係者は誰もいません(あたりまえだけど…)。

■この第6チェックポイントあたりでも、応援を頂きました。株式会社ナスカの社長である井上昌宏さん、そして「チーム利やん」の馬殿貞爾さんです。早朝から、井上さんはBMWの大型バイクで、馬殿さんはロードバイクで、私たちを探してまわって激励にやってきてくれたのです。本当に心から感謝です。

■さて、第6チェックポイントを通過すると、残りは10kmなのですが、この10kmがとても長いのです。右足裏に肉刺を作ってしまっていることもあり、なかなか進みません。そうやって苦しみながら歩いている時、「チーム利やん」の中川俊典さんが激励にやってきてくれました。これから高島栗ハーフマラソンに出場するとのことで、その途中、歩道を歩く私を見かけて車を停車させてくださったのです。もう本当に、苦しい時の応援って力になりますね。とはいえ、応援をいただいてもスピードはさらに遅くなり、最後の1kmは16分もかかってしまいました。8時39分になんとかゴール。やっと100kmの「苦行」から解放されました。「自分にも100km歩くことができた」という感動よりも、「もうこれ以上歩かなくても良い」という安堵感の方が圧倒的に強かったように思います。途中から調子を悪くしたわけですが、亀甲さんのおかげでなんとゴールすることができました。亀甲さん、本当にありがとうございました。

■さて、第6チェックポイントを通過すると、残りは10kmなのですが、この10kmがとても長いのです。右足裏に肉刺を作ってしまっていることもあり、なかなか進みません。そうやって苦しみながら歩いている時、「チーム利やん」の中川俊典さんが激励にやってきてくれました。これから高島栗ハーフマラソンに出場するとのことで、その途中、歩道を歩く私を見かけて車を停車させてくださったのです。もう本当に、苦しい時の応援って力になりますね。とはいえ、応援をいただいてもスピードはさらに遅くなり、最後の1kmは16分もかかってしまいました。8時39分になんとかゴール。やっと100kmの「苦行」から解放されました。「自分にも100km歩くことができた」という感動よりも、「もうこれ以上歩かなくても良い」という安堵感の方が圧倒的に強かったように思います。途中から調子を悪くしたわけですが、亀甲さんのおかげでなんとゴールすることができました。亀甲さん、本当にありがとうございました。

■私たちがゴールした時には、滋賀県庁農政水産部「世界農業遺産ウォーキングチーム」のうち、4名の方がゴールされていました。1番は、私がずっと後を追いかけていた高橋滝治郎さん。なんと5時代にゴールされていたようです。これはすごいことです。私たちがゴールした時は、高橋さんは次のご用事があり、すでにゴール会場を後にされていました。びっくりです。ゴールして雄琴温泉に浸かった後、支給された滋賀の特産品を使った弁当(ご飯は琵琶湖の形)をいただきながら、順番にゴールしてくる仲間や知り合いを待つことにしました。

■「世界農業遺産ウォーキングチーム」のメンバーがゴールする中、「チーム利やん」の原田逹先生もゴールされました。先生の年齢に自分がなった時、先生のように100kmを歩くことができるように身体を維持しておきたいものです。私はもうヘロヘロの状態でしたが、原田先生は余裕の笑顔でのゴールです。今年の5月から6月にかけて、原田先生は、東海道五十三次を踏破されました。私などの「にわか仕立て」とは違い、相当の健脚の持ち主なのです。さすがです。

■「世界農業遺産ウォーキングチーム」のメンバーがゴールする中、「チーム利やん」の原田逹先生もゴールされました。先生の年齢に自分がなった時、先生のように100kmを歩くことができるように身体を維持しておきたいものです。私はもうヘロヘロの状態でしたが、原田先生は余裕の笑顔でのゴールです。今年の5月から6月にかけて、原田先生は、東海道五十三次を踏破されました。私などの「にわか仕立て」とは違い、相当の健脚の持ち主なのです。さすがです。

■お昼前後から「世界農業遺産ウォーキングチーム」のメンバーが次々にゴールされてきました。昼からは、「世界農業遺産ウォーキングチーム」のメンバーではありませんが、副知事の池永さんも県職員のお仲間とゴールされました。小柄な女性ですが、見事に完歩です。すごいですね〜。「世界農業遺産ウォーキングチーム」の最後になったのは若い男性職員でした。サッカーを楽しむスポーツマンですが、残念なことに、初めの方で大きな水膨れを両足裏に作ってしまったようです。これは、相当に厳しいですね。それにもかかわらず、制限時間以内にゴールされました。今回の「世界農業遺産ウォーキングチーム」の中の彼はヒーローなんじゃないでしょうか。普通であれば、痛みに耐えかねて最初のチェックポイントでリタイアしてしまうところですが、一つ一つ次のチェックポイントまでは歩こうと思い続けながら、制限時間以内になんとか仲間のいるゴールに到着することができました。自分のゴールには安堵でしたが、頑張った彼については本当に感動しました。

■感動といえば、お昼を過ぎてからは、涙を流しながらゴールされる若い女性の皆さんがたくさんおられました。その方達の様子を拝見しながら、私も感動してしまいました。おそらくは、脚の痛みに苦しみながらも、仲間や、たまたま一緒に歩くことになった方達に励まされながら、なんとかゴールすることができたのでしょう。そのような周りの皆さんへの感謝の気持ちも含めた感動なのだと思います。素晴らしいですね。普段、なかなかこういう気持ちを感じる経験はできませんからね。

■2日間にわたり100kmを歩くことができました。無事に完歩できて本当に安堵しました。100kmの歩数ですが、かなりのものになりました。左は15日の歩数、右は16日の歩数です。合計は、ウォーキング以外の歩数も入っていますが「159,452歩」になりました。万歩計の数字の上の棒グラフは、活動量を示しています。基本的に、活動量は常にマックスなのですが、チェックポイントで休憩したところは、棒グラフが短くなっていました。これだけ歩くと体重も瞬間ではありますが、すごく減ってしまいました。スタート前は72.5kgでしたが、ゴールした翌日には70.5kgになっていました。2kg減ったということになります。二日間で貴重な体験をすることができました。もう宣言をしておきますが、来年も出場する予定です。

2016年の「ノーベル文学賞」

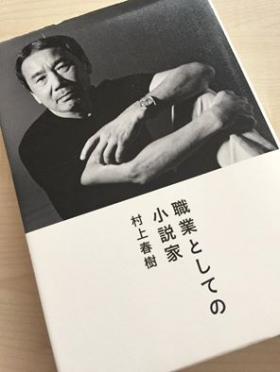

■今年の「ノーベル文学賞」は、アメリカの歌手ボブ・ディランさんが受賞されました。少し驚きましたが、ボブ・ディランさんを世界の若者に強い影響を与えた現代の吟遊詩人だと捉えれば、「ノーベル文学賞」もおかしくないと思うからです。でも、村上春樹ファンとしては、やはり少し残念です。毎年、今年こそは村上春樹が受賞するのではないかというニュースが流れ、多くのファンが期待してきたわけですから。

■今年の「ノーベル文学賞」は、アメリカの歌手ボブ・ディランさんが受賞されました。少し驚きましたが、ボブ・ディランさんを世界の若者に強い影響を与えた現代の吟遊詩人だと捉えれば、「ノーベル文学賞」もおかしくないと思うからです。でも、村上春樹ファンとしては、やはり少し残念です。毎年、今年こそは村上春樹が受賞するのではないかというニュースが流れ、多くのファンが期待してきたわけですから。

■ネットのニュースを読んでいて、興味深い記事を見つけました。「村上春樹はなぜノーベル賞を取れない? 大手紙が指摘していた「いくつもの理由」」という記事です。記事の中には、こんなことが書いてありました。

ノーベル文学賞が審査されるストックホルムで活躍するジャーナリスト、デューク雪子さん(50)に電話すると、返ってきた答えは、意外にも「難しい」だった。雪子さんは「ノルウェイの森」など7冊の村上作品を日本人の母、叡子さんと共訳。ノーベル文学賞を選ぶスウェーデン・アカデミーにも詳しい。「今のところ、アカデミーの会員たちの好みとちょっと違ってて彼が描く世界の深みを会員がわかっているかどうか。面白さを読み取っていない感じがする」「アカデミーから漏れ聞こえてくる声は『才能は十分認めるが……』なんです。『……』をはっきりは言わないんですが、何かが望まれている。深みというのか……。軽すぎると思われているんじゃないですかね」

■記事では、この重厚さを「現代史と正面から向き合う社会性のある作品。あるいは圧政と闘う文学」と説明しています。村上春樹は、ここでいう重厚さとは別のレベル(より抽象化された)で闘っていると思うのですが、スウェーデン・アカデミーはそうは考えていないようです。記事では、イタリア文化会館東京館長を務めるジョルジョ・アミトラーノさんが、「村上は世界のどの作家の追従も許さないほど、現代という時代の本質をつかみ取っている」と断言していることを紹介しています。

■村上春樹自身がいっていますが、阪神淡路大震災やオウム真理教の地下鉄サリン事件以前と以降とでは、作品の社会に対するベクトルが大きく異なります。変化の契機となった作品は、『アンダーグラウンド』です。この作品以前が「デタッチメントの文学」、以後が「アタッチメントの文学」と言われています。私自身は、「アタッチメントの文学」の方により関心を持っています。もちろん、村上春樹のいう「アタッチメント」とは、すでに「ノーベル文学賞」を受賞している大江健三郎の場合とは異なる意味での「アタッチメント」だと思っています。村上春樹の作品の中では、グローバリゼーションが進行し後期資本主義といわれる現代社会に生きることの「重い」リアリティが、「軽い」文体で表現されているように思います。そのリアリティも、ストレートに表現されたものではなく、現代社会の深層にある集合的な無意識を一旦媒介させて再構成したものであるようにな思います。だからこそ、地球上の様々な国の人びとが、それぞれ自分が生きている社会的文脈の上で、村上春樹の作品から何かを感じ取ることができるのです。「重い」内容を、「軽い」文体(様々な言語に翻訳されても確実にメッセージが伝わる)で書いている(確信的に…)。そのような意味で、ジョルジョ・アミトラーノさんが言うように「現代という時代の本質をつかみ取っている」と私も思うのです。

マヌカハニー

■週末の土日は、「第3回びわ湖チャリティー100km歩行大会」です。いよいよです。にもかかわらず、急に気温が下がったせいかもしれませんが、喉に違和感を感じてしまいました。風邪を拗らせていく時は、いつも喉から始まります。これは悪い兆候だと思って心配していたところ、知り合いの方から、「マヌカハニー」が効くから試してみてとアドバイスしていていただきました。その他にも、ティーツリーの精油が良いと言うアドバイスも別の方からいただきました。両方とも、殺菌作用があるようですね。なのですが、今回は、すぐに手に入った「マヌカハニー +15」を使ってみることにしました。蜂蜜ではありますが、結構なお値段がします。

■週末の土日は、「第3回びわ湖チャリティー100km歩行大会」です。いよいよです。にもかかわらず、急に気温が下がったせいかもしれませんが、喉に違和感を感じてしまいました。風邪を拗らせていく時は、いつも喉から始まります。これは悪い兆候だと思って心配していたところ、知り合いの方から、「マヌカハニー」が効くから試してみてとアドバイスしていていただきました。その他にも、ティーツリーの精油が良いと言うアドバイスも別の方からいただきました。両方とも、殺菌作用があるようですね。なのですが、今回は、すぐに手に入った「マヌカハニー +15」を使ってみることにしました。蜂蜜ではありますが、結構なお値段がします。

■値段の話しはともかく、この「マヌカハニー」は、ニュージーランドの「マヌカ」と現地で呼ばれる木の花の蜜なのだそうです。和名は、ギョリュウバイ(檉柳梅)。普通の蜂蜜よりも、もっと粘っていて、色も少し黒っぽいです。これを1回につきスプーンに1匙分だけ舐めます。私は、口に含みながらゆっくりゆっくり時間をかけて飲み込んでいきました。ちょっと薬臭い蜂蜜…という感じです。で、アドバイス通り、この「マヌカハニー」は、喉の痛みをかなりやわらげてくれました。知人の方には、感謝です。あと、ごく普通のやり方ですが、イソジンでうがいをして、それから寝るときはマスクをすることにしました。これで、なんとか風邪をしのげるかな。

「琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業推進協議会」設立準備会

■以下は、滋賀県のホームページからの引用です。

本県では、魚のゆりかご水田や環境こだわり農業など、琵琶湖と共生する本県独自の農業システムについて、「世界農業遺産(GIAHS)」の認定に向けた取組を推進し、強い農業づくり、地域活性化の契機にするとともに、この取組を県産物の高付加価値化や観光資源としての活用等につなげ、滋賀の農業を健全な姿で次世代に引き継いでいきたいと考えております。

これに関し、先般9月15日には、「琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業推進協議会」設立準備会を、県、市町、関係団体の皆様とともに立ち上げました。この準備会は、多様な主体が連携のもと、「世界農業遺産」の認定に向けた取組の推進や、強い農林水産業づくりと活力ある地域づくりに向けての活動を行うこと目的としたものです。

また、9月24日には、「『世界農業遺産』認定をめざして キックオフ シンポジウム」を開催し、「世界農業遺産」の認定に向けた取組について県民の皆様に説明するとともに、準備会への入会申込みの受付を開始しました。準備会では、県民、民間団体、企業、大学、研究機関、地方公共団体など、「世界農業遺産」認定に向けた機運の醸成、情報の発信、申請内容の検討などに参画いただける方を以下により広く募集します。

ぜひ多くの方に御入会いただきたいと考えておりますので、お知らせします。

大津祭「西行櫻狸山」×「世界農業遺産申請」チーム

■先週のウイクーデーに老健施設に入所している母を訪ねて洗濯物の交換をしたばかりですが、昨日も母の介護関係の用事がありました。介護が大変なので、兵庫県の施設から滋賀県の老人ホームに引っ越ししてもらうことになりました。午前中は、その老人ホームでの契約でした。介護保険や老人福祉について不勉強な私には、制度が複雑に感じられてよくわからないことが多々あるのですが、老人ホームの相談員の職員の方には、一つ一つ丁寧に説明していただきました。とても、ありがたかったです。

■午後からは気持ちを入れ替えて、滋賀県庁農政水産部の「世界農業遺産申請」チームの皆さんと大津祭の曳山巡行に行ってきました。これまでもこのブログで報告してきましたが、私は、滋賀県の「世界農業遺産」の申請に関して、アドバイザーという仕事をさせていただいています。どれだけ役に立っているのかはわかりませんが、滋賀県庁農政水産部の職員の皆さんと仲良く仕事をさせていただいています。「気合を入れよう!! 世界農業遺産をアピールしよう!!」と、「第3回びわ湖チャリティー100km歩行大会」に参加することにもなりました。今月の1日は、その練習会でした。54km歩きました。人生でこんな長距離を歩いたのは初めてのことでした。この練習会の後、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で打ち上げをしましたが、その時に同じ宴会場におられたのが、大津祭の「西行櫻狸山」の皆さんでした。そして酒を酌み交わしつつ、たまたま偶然ではありますが、深く深く「交流」したのでした(簡単に言うと、酔っ払って盛り上がった)。その際、巡行の最後の方で「エールの交換」をしようということになりました。「琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業の『世界農業遺産』認定をめざそう!」と書いた横断幕を持ってアピールしてくれたら、それに応えて「西行櫻狸山」の粽をどっと撒くよ…という感じに話しが盛り上がったのです。一昨日の深夜には、「狸山」の曳山責任者のかたから、「利やん」のマスターを通して「ほんまにやるんよね‼︎」との確認が入りました。「はい、もちろん!!」とお返事。我々も本気でしたから、きちんと予定を組んでいました。

■ということで昨日は、「エールの交換」を無事に行うことができました。「狸山」の皆さんにはめちゃくちゃ喜んでいただけた…ように思います。その後は、「西行櫻狸山」の関係者の皆様ご配慮で、曳山の後ろを一緒にパレードさせていただきました。少しは、「世界農業遺産申請」をアピールできたかもしれません。農業セクターだけでなく、これからも、様々な取り組みをされている県民の皆様に、「世界農業遺産申請」について知っていただくと同時に、いろいろ応援・声援をいただければと思っています。また、滋賀県を盛り上げることに関して「エールの交換」ができればとも思っています。昨日、申請チームの皆さんの多くは、お子さん連れでお越しになっていました。仕事をしっかりやるけれど、育メンパパでもあるわけです。ワークライフバランスもバッチリですね!職員のお子さんたちとも楽しくお話しをすることができました。プライベートの時間を使って、こうやってお子さんと一緒に過ごしながら仕事関連のことをされているのです。立派だな〜。私としても有意義な1日でした。

■もうひとつ。大津祭の曳山の町や巡行のコースは、社会学部の「大津エンパワねっと」の学生たちが活動している中央小学校区のエリアと重なることから、昨日は知り合いの方たちにあちこちで出会うことになりました。これが祭なのでしょうね。かつて滋賀県立琵琶湖博物館時代の上司で、その後滋賀県知事をされた嘉田由紀子さんの、ご長男と市会議員をされている次男さんにもお会いすることができました。お二人とも、お子さんの時から知っていることもあり、ちょっと懐かしい気持ちでした。そういう人の出会いや再会が、祭のあちこちで見られました。素敵ですね〜。

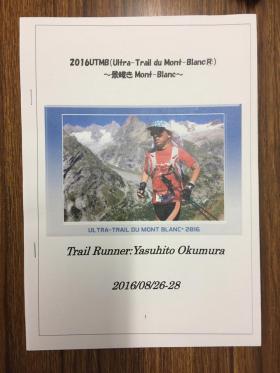

UTMB参戦記

■いつもの大津駅前の居酒屋「利やん」のランニングチーム「チーム利やん」の有力メンバー・チームメイトである奥村康仁さんが、トレイルランニングの世界最高峰ともいえる、「ウルトラトレイル・デュ・モンブラン(仏: L’Ultra-trail du Mont-Blanc=リュルトラ・トラーユ・デュ・モン・ブラン、略称はUTMB)」を無事に完走されことについては、「奥村さん、『UTMB』を完走!!」でエントリーしました。その奥村さんから、今回の「参戦記」をいただきました。ありがとうございます。全部で20ページに及ぶ大作です。おそらくは、これからこのUTMBに参加しようと思っておられる奥村さんのトレイルランのお仲間にとっても、とても貴重な情報になるのではないかと思います。

■いつもの大津駅前の居酒屋「利やん」のランニングチーム「チーム利やん」の有力メンバー・チームメイトである奥村康仁さんが、トレイルランニングの世界最高峰ともいえる、「ウルトラトレイル・デュ・モンブラン(仏: L’Ultra-trail du Mont-Blanc=リュルトラ・トラーユ・デュ・モン・ブラン、略称はUTMB)」を無事に完走されことについては、「奥村さん、『UTMB』を完走!!」でエントリーしました。その奥村さんから、今回の「参戦記」をいただきました。ありがとうございます。全部で20ページに及ぶ大作です。おそらくは、これからこのUTMBに参加しようと思っておられる奥村さんのトレイルランのお仲間にとっても、とても貴重な情報になるのではないかと思います。

■表紙の裏に、まず今回の奥村さんの記録が出てきます。ご本人は、「本当に苦しかった」とおっしゃっておられましたが、私のようなものにはその苦しさが実感を持って想像できません。以下の記録から想像するのみです。

距離:171.1km(約100mile) 累積標高:10,590m

平地換算:265.3km(171.1km+10.059km×9.36)

※累積標高1,000m=平地9,360mの公式による

※但し、酸素濃度、気温等は考慮しない

制限時間:46時間30分

出走者:2,555人(約90か国) 完走者:1,087人 完走率:42.54%

<結果>

走者:奥村康仁(おくむら やすひと)

50歳(2016年8月26日現在)

総合順位:382位/2,555人

50代:26位/412人(日本人2位/29人)

時間:37時間57分38秒

西前研究室の新歓パーティ

■昨晩は、施設に入所している母の見舞い&洗濯物の交換を済ませた後、施設のある兵庫県から京都に阪急で移動しました。西前出先生(京都大学大学院地球環境学堂・地球環境学舎・三才学林)の研究室の新歓パーティにご招待いただいたからです。西前研究室には、この秋から、インドとインドネシアからの国費留学生の皆さんが入学してこられました。秋入学ですね。ということで、その歓迎会を開催されたわけです。そのような歓迎会に、どうして私がいるのか…。私自身もよくわからないのですが、西前先生の研究室の皆さんとは、総合地球環境学研究所のプロジェクトを通して仲良くしていただいているからなのかな…と思っています。

■一次会は、京大農学部の少し東側にある沖縄料理店でした。沖縄料理だけどちょっと不思議な雰囲気、アジアンテイスト満載のお店でした。海藻であるウミブドウをとても美味しくいただきました。その後、西前研究室に移動して二次会を楽しみました。この日、女子の院生たちの間では、アジアの民族衣装を着てくるという「ドレスコード(?!)」があったようです。インド、インドネシア、ベトナム、日本…。皆さんと、とても楽しい時間を過ごしました。ベトナムのアオザイを着ている女子院生が何にもおられますが、一人を除いて全員日本人です。また、研究室の宴会に呼んでくださるとのことで、楽しみにしています。

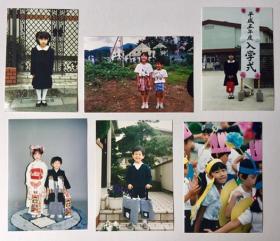

ピアノと写真

■昨日は、施設に入所している母親の週1回の見舞いと洗濯物の交換の日でした。母を訪ねることに加えて、ここしばらくは、母の家の中にあるいらなくなったものを整理しているのですが、昨日は、大物の整理を行いました。ピアノです。木目調、マホガニーのアップライトピアノです。

■昨日は、施設に入所している母親の週1回の見舞いと洗濯物の交換の日でした。母を訪ねることに加えて、ここしばらくは、母の家の中にあるいらなくなったものを整理しているのですが、昨日は、大物の整理を行いました。ピアノです。木目調、マホガニーのアップライトピアノです。

■これは、妹が40年ほど前に弾いていたものです。妹は、幼い頃にピアノのレッスンを受けていましたが、どういう理由だっかすぐに止めてしまいました。あわなかったのでしょうね。私はヴァイオリンを、妹はピアノを習わされました。子どもたちがやりたいといったわけではないのです。しかも、両親はクラシック音楽に関する深い教養や強い関心があるわけでもありません。そのような両親がどうして、自分の子だちに音楽をさせようとしたのか。昭和一桁生まれで、青春時代が戦中・戦後であった人たちですから、おそらくは芸術に対する憧れのようなものがあったのでしょうね。

■そのようなことはともかく、40年近く家具のように置かれているだけの実家のピアノ、ピアノの下取り業者さんに引き取られていきました。傷も、米粒ほどのものが1つあるだけで、高い値段で引き取ってもらいました。なんでも、よくある黒いアップライトピアノであれば、もっと安い値段になったようですが、このようなマホガニーは数が少なく、業者さんの方でも色々探しておられるため、それなりの値段になったようです。ちなみに引き取った後は、どこに行くのでしょうか。業者さんに伺ってみました。北米を含む世界各国に届けられるのだそうです。実家で置物のように音を鳴らさずにいたピアノ、再び新品のように蘇って次の外国のお宅では素敵な音を鳴らしてほしいものです。

■下取りしてもらったピアノ、音を鳴らすことはほとんどありませんでしたが、家族や親戚の写真を飾る「台」のような役目は果たしていました。そのような飾られていた写真を整理していると、我が家の子どもたちが幼い頃の写真が出てきました。両親からすれば、孫の写真ということになります。懐かしいですね〜。しばしこれらの写真を眺めて、「こんな可愛らしい時もあったね〜」と1人物思いに耽っていました。後でふと気がつきましたが、子どもの写真をながめる自分の眼は、すでに「お祖父さんモード」になっていました。

第8回「びわ湖レイクサイドマラソン2017」

■10月3日に、来年2月26日に開催される第8回「びわ湖レイクサイドマラソン2017」のエントリーが始まりました。この「レイクサイドマラソン」については、これまで何度もこのブログでエントリーしているので、そちらをご覧いただければと思います。画面の右上をご覧いただきますと枠があります。ここに「レイクサイドマラソン」と入力していただき検索していただければ、過去のたくさんの記事をご覧いただけます。

■私は、毎年、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」のランニングチームである「チーム利やん」から出場しています。最初は、5名ほどのメンバーしかいませんでしたが、来年出走する予定者はなんと32名になりました。参加者の32名の中には、龍谷大学の関係者が11人もいます。レース終了後は、毎年、「利やん」で慰労会を開催しています。そして、美味しい生ビールと近江牛のすき焼きやしゃぶしゃぶを楽しみます。半分は、これが楽しみで毎年「チーム利やん」から参加している…ようなところもあります。

■この冬は、この「レイクサイドマラソン」に焦点を合わせて練習していくことにします。それで、ランニングを生活の中に定着させていければと思います。といつも同じようなことを言っているのですが…。来年は、ちょっと大きなフルマラソンの大会にも出たいと思っているので、頑張ります。