2022年度の面談の記録

■このエントリーでは、2022年度のゼミ生や実習生との卒業論文やゼミ報告、原稿執筆に関する面談の予約状況を記録として残していきます(「社会学入門演習」の履修者、大学院の方との面談も必要があれば付け加えていきます)。ただし面談の詳しい内容については、ここには書きません。

■私のこれまでの経験では、卒論に関していえば、面談の回数と卒論の進捗状況とは比例しています。また、面談の回数と卒論のレベルも比例しています。きちんと準備をして面談に臨んでください。また、自分のペースメーカーとしてこの記録を時々見るようにしてください(「しばらく面談に行っていないな…、これはマズい」という感じです…)。面談の予約・終了のみここに書き込んでいきます。このページは、「2022年度」4月からの面談記録です。

■記録に残せなかった面談も多々ありますので、抜けている場合は申し出てください。

■面談終了後、「卒論カード」をメール添付書類で送ってもらうことになっています。

———————–

【2月】

(71)2023/03/23/13:30: 1回生OM(みつき)進路。終了。

【2月】

(70)2023/02/27/13:00: 1回生SH(はると)進路。終了。

(69)2023/02/25/13:00: 1回生OR(れいな)進路。終了。

【1月】

(68) 2023/01/28/10:00: 2回生TM(むねのり)ゼミ報告。終了。

(67)2023/01/27/11:00: 3回生YH(ひろただ)海外講演の指導。終了。

【12月】

(66)2022/12/24/13:30 : 4回生MM(みかこ)卒論の指導。終了。

(65)2022/12/16/15:15 : 4回生KM(まゆか)卒論の指導。終了。

(64)2022/12/16/15:15 : 4回生TT (たろう)卒論の指導。終了。

(63)2022/12/09/16:15 : 4回生KM(まゆか)卒論の指導。終了。

(62)2022/12/09/15:55 : 4回生TT(たろう)卒論の指導。終了。

(61)2022/12/09/15:35 : 4回生TJ(じゅんや)卒論の指導。終了。

(60)2022/12/09/15:15 : 4回生TT(たくや)卒論の指導。終了。

(59)2022/12/09/15:15 : 4回生TT(たくや)卒論の指導。終了。

(58)2022/12/09/14:00 : 4回生NT(たつき)卒論の指導。終了。

(57)2022/12/09/13:30 : 4回生NY(ようた) 卒論の指導。終了。

(56)2022/12/06/13:30 : 4回生YI(いつき)卒論の指導。終了。

(55)2022/12/05/10:00 : 4回生TJ(じゅんや)卒論の指導。終了。

(54)2022/13/04/20:30 : 4回生KM(まゆか)卒論の指導。終了。

(53)2022/12/04/20:00 : 4回生MM(みかこ)卒論の指導。終了。

(52)2022/12/02/16:45 : 4回生NT(たつき)卒論の指導。終了。

(51)2022/12/02/13:30 : 3回生YH(ひろただ)調査の指導。終了。

【11月】

(50)2022/11/21/10:00 : 4回生KM(まゆか)調査の指導。終了。

(49)2022/11/15/13:30 : 4回生TJ(じゅんや)調査の指導。終了。

(48)2022/11/14/21:00 : 4回生MM(みかこ)調査の指導。終了。

(47)2022/11/11/13:00 : 4回生TT(たろう)調査の指導。終了。

(46)2022/11/10/10:00 : 4回生YI(いつき)調査の指導。終了。

(45)2022/11/07/10:00 : 4回生SH(はやと) 調査の指導。終了。

(44)2022/11/06/10:00 : 4回生NT(たつき)調査の指導。終了。

【10月】

(43)2022/10/31/13:30 : 4回生TT(たろう)調査の指導。終了。

(42)2022/10/25/16:30 : 4回生NT(たつき)調査の指導。終了。

(41)2022/10/20/20:30 : 4回生NT(たつき)調査の指導。終了。

(40)2022/10/20/20:00 : 4回生KM(まゆか)調査の指導。終了。

(39)2022/10/02/21:00 : 4回生MM(みかこ)調査の指導。終了。

【9月】

(38)2022/09/30/14:00 : 4回生TH(ひなこ)調査の指導。終了。

(37)2022/09/30/13:30 : 4回生NT(たつき)調査の指導。終了。

(36)2022/09/26/10:10 : 4回生MM(みかこ)調査の指導。終了。

(35)2022/09/22/11:10 : 4回生TH(ひなこ)調査の指導。終了。

(34)2022/09/15/20:30 : 4回生KM(まゆか)調査の指導。終了。

(33)2022/09/15/20:00 : 4回生NT(たつき)調査の指導。終了。

(32)2022/09/13/10:00 : 4回生YI(いつき)調査の指導。終了。

【8月】

(31)2022/08/26/18:00 : 4回生MM(みかこ)調査の指導。終了。

(30)2022/08/16/20:00 : 4回生NT(たつき)調査の指導。終了。

(29)2022/08/16/13:15 : 4回生TT(たろう)調査の指導。終了。

(28)2022/08/05/9:30 : 4回生NT(たつき)卒論のテーマの指導。終了。

(27)2022/08/01/17:00 : 3回生TS(しゅうと)卒論のテーマの指導。終了。

(26)2022/08/01/16:30 : 3回生BR(りょうと)卒論のテーマの指導。終了。

【7月】

(25)2022/07/29/13:30 : 3回生YR(りゅういち)卒論のテーマの指導。終了。

(24)2022/07/29/15:30 : 3回生HT(たいき)卒論のテーマの指導。終了。

(23)2022/07/29/15:00 : 3回生KT(たけし)卒論のテーマの指導。終了。

(22)2022/07/29/14:30 : 3回生KS(しんご)卒論のテーマの指導。終了。

(21)2022/07/29/13:00 : 3回生NK(けんと)卒論のテーマの指導。終了。

(20)2022/07/29/11:00 : 3回生YR(れいじろう)卒論のテーマの指導。終了。

(19)2022/07/29/10:30 : 3回生SY(ゆうせい)卒論のテーマの指導。終了。

(18)2022/07/28/14:00 : 3回生NT(つかさ)卒論のテーマの指導。終了。

(17)2022/07/28/13:30 : 3回生TJ(はやと)卒論のテーマの指導。終了。

(16)2022/07/28/13:00 : 3回生YH(ひろただ)卒論のテーマの指導。終了。

(15)2022/07/26/18:00 : 4回生TT(たろう)卒論調査の指導。終了。

(14)2022/07/20/18:00 : 4回生TT(たろう)卒論調査の指導。終了。

(13)2022/07/19/14:00 : 4回生YI(いつき)卒論調査の指導。終了。

(12)2022/07/19/13:30 : 4回生TT(たくや)卒論調査の指導。終了。

【6月】

(11)2022/06/21/18:00 : 4回生MM(みかこ)卒論調査の指導。終了。

(10)2022/06/06/19:30 : 4回生KM(まゆか)卒論調査の指導。終了。

【5月】

(9)2022/05/26/16:30 : 4回生IR(りん)卒論調査の指導。終了。

(8)2022/05/26/16:00 : 4回生NY(ようた)卒論調査の指導。終了。

(7)2022/05/19/13:30 : 4回生YI(いつき)卒論調査の指導。終了。

(6)2022/05/07/16:08 : 4回生TT(たろう)卒論調査の指導。終了。

【4月】

(5)2022/04/23/21:00 : 4回生YI(いつき)卒論調査の指導。終了。

(4)2022/04/23/20:40 : 4回生MM(みかこ)卒論調査の指導。終了。

(3)2022/04/23/20:20 : 4回生KM(まゆか)卒論調査の指導。終了。

(2)2022/04/23/20:00 : 4回生TH(ひなこ)卒論調査の指導。終了。

(1)2022/04/07/21:00 : 4回生NT(たつき)卒論調査の指導。終了。

ジューンベリーと阿弥陀如来

■今、東京国立博物館で特別展「空也上人と六波羅蜜寺」が開催されています。そこには、運慶の四男である康勝が空也上人の姿を写実的に表した「空也上人立像」が展示されています。私は観覧したわけではないのですが、この立像を360度どこからでも鑑賞することができるようです。東京国立博物館の公式サイトでは、次のように説明しています。

この像が制作されたのは鎌倉時代で、上人がこの世を去ってから200年以上が経過していましたが、つねに市井の人々と共にあった上人への畏敬の念と、口から6体の阿弥陀仏が現れたという伝承を表したものです。

■とても有名ですね。私がこの立像のことを知ったのは、確か高校の日本史の教科書だったと思います。高校生だった私には、「口から針金が出ていて、そこに小さなお地蔵さんが並んでいる…」という見た目のままの不思議な印象でした。高校生の私は、仏教のことも、阿弥陀仏のことも、何も知らなかったのです。そもそもお地蔵様は菩薩ですね。

■昨日は、家で仕事をしていました。気分転換に少し庭の手入れをしたときに、庭のジューンベリーの蕾が膨らんでいることに気がつきました。そして、じっと眺めていると、蕾のひとつひとつが、空也上人立像の小さな阿弥陀仏のように見えてきたのです。ものすごくたくさん阿弥陀仏が乱舞。はっとしました。そんなふうに見えて、なんというか、とても幸せな気持ちになりました。

■たくさんの阿弥陀仏の蕾、もうじき広がって花を咲かせます。

2022年度瀬田キャンパス入学式

■今日は、瀬田キャンパスの入学式です。大きな赤ちゃんは、お釈迦様ですね。お釈迦様は、お母様の腋のしたから生まれて、7歩進んで,右手で天,左手で地をさし,「天上天下唯我独尊」と唱えた瞬間をバルーンにしているんでしょうね。可愛らしいお釈迦様。私がこの写真を撮った時は、卒業式がちょうど終わった頃でした。コロナ感染の問題から、教員も保護者の皆様も入学式には出席できません。仕方ないですね。

■ということで、このお釈迦様の横で、保護者の皆さんが記念写真を撮っておられました。建物の入り口においてあるのは、花祭り=灌仏会の花御堂。見えにくいですが、中には、甘茶をおかけする誕生仏がおられます。小さくて、よくわからないと思いますけど。建物ですが、樹心館いう名前です。大阪南警察署庁舎として建てられた擬洋風建築物で、1908(明治41)年に本願寺に寄付された後、1994(平成6)年に瀬田キャンパスへ移築されました。現在は礼拝施設となっています。結婚式も行うことができるそうです。私は、まだここでの結婚式を拝見したことはありまんが。

■入学式を終えた社会学科の新入生の皆さんには、昼食後、クラスごとに別れて書類配布等を行います。私の担当するクラスは10組だそうです。「社会学入門演習」の担任として、半年間指導をすることになります。

世界仏教文化研究センター

■今日は朝一番で大学本部のある深草キャンパスに向かいました。今日は深草キャンパスにある学部の、入学式の日なのですが、その入学式の前に行われた辞令交付式に出席いたしました。

■今日は朝一番で大学本部のある深草キャンパスに向かいました。今日は深草キャンパスにある学部の、入学式の日なのですが、その入学式の前に行われた辞令交付式に出席いたしました。

■4月から、大学内の新しい仕事に就きました。世界仏教文化研究センターでお世話になります。センター長です。辞令交付式の後は、早速、研究事務部長にご挨拶をして、これから取り組む事業について意見交換をさせていただきました。さらに、大宮キャンパスにある世界仏教文化研究センターのオフィスにも向かい、直接お世話になる職員さんたちにもご挨拶をさせていただきました。関係者の皆さん、どうかよろしくお願いいたします。

■このプログをご覧くださっている皆さんの中には、「世界仏教文化研究センターってどんな研究センターなの?」という方もいらっしゃるでしょうね。本当は、ホームページ等をご紹介できたらいいのですが、龍谷大学研究部のサーバーが第三者の不正アクセスにより改ざんされ、ホームページは復旧中でご覧いただくことができません。ただ、ささやかな情報発信にしか過ぎませんが、このブログでも、そのうちにセンターの活動をお知らせできればと思っています。

■1枚目の写真は、昨日、Twitterで知った桜です。深草キャンパスの東門に入る前、横断歩道ではなく陸橋を渡るとこんな感じで桜が鑑賞できますよ。3枚目は、国の重要文化財になっている大宮キャンパスです。あっ、飛行機雲が。

「ほうれんそう」の「おひたし」

■Twitterを眺めていると、「くり@育児って楽苦しい」さんが次のようなツイートをされていました。たまたま、拝見したツイートで、この方とはお知り合いではありませんが、深く納得するところがありました。

妻に聞いたのですが、最近の部下育成は「ホウ(報)レン(連)ソウ(相)には【おひたし】で返す」って言うらしいですね。

お 怒らない

ひ 否定しない

た 助ける

し 指示する(必要に応じ)うーん、これは子育てにも活かせそうだ🤔💭

■企業等で、入社したての新人の皆さんを指導する際に、先輩や上司の皆さんは「ほうれんそう」ということをよく言われるようです。会社の仕事はチームワークが大切ですからね。上司や先輩への報告、連絡、相談をきちんと行うことが大切になってきます。ところで、この「ほう(報告)・れん(連絡)・そう(相談)」がビジネスの世界でよく知られるようになったのは、1982年頃のことだそうです。もう40年も前のことなんですね。私が学生の頃の話です。知らなかったな…。まあ、それはともかく、上記のツイートに話を戻しましょう。これは、部下が、きちんと「ほう(報告)・れん(連絡)・そう(相談)」をしてきたときに、上司は部下に対してどのように接するのか…ということのようです。「ほうれんそう」に対して「おひたし」。覚えやすいですね。「くり@育児って楽苦しい」さんは、奥様からこの「おひたし」の話をお聞きになって、子育てにも活かせそうと直感的に感じられたようです。なるほど、子育てにも応用展開できそうです。私からすると、学生の皆さんへの指導もそうかなと思います。

■「お」は怒らない。まあ、これは今や普通のことかなと思います。次の「ひ」は否定しない。最初から「ダメだし」するような指導だと、そのような指導は受け止めてもらえない…ということになりますね。まずは普通に受け止める。その上で、「さらにこうした方が良いよ」と丁寧に説明する…という感じかな。「た」の助けるは、側面からサポートするという感じかな。ゼミで卒業論文の調査で半構造化されたインタビューをすることがありますが、そのインタビューの質問項目を一緒に考えるというのは、この「た」に当たるのかなと思います。「し」の指示する、これはなかなか難しい。必要に応じて…ということなので、なんでも指示をするわけではないのでしょうが、その加減が難しいですね。下手をすると「指示待ち」の姿勢を強化してしまいかねません。あるいは、自分の力で考えてもらおうと教師の側が意図して指示をしたとしても、「こうやれば良いとわかっているんだったら、きちんと最初から教えてくれよ」と反発する人も出てくるでしょうね。学部生や修士課程の院生だと、研究史や当該分野の既存の諸研究をきちんとおさえられていないので、自分のやっている研究の方向性や価値や意味がよくわからなくなってくることがあります。その場合は、いろいろアドバイスをして、文献を読み込んでもらわねばなりません。何を読めば良いのか、本当は自分で開拓していくべきことなのでしょうが、「まずは、この文献を読んでごらんなさい」と指示を出すことになります。

■卒業論文の指導の場合、「おひたし」は、こんな感じなのかな。当人の「やる気スイッチ」を入れて、主体性を育んでいくためのテクニックのようにも思いますが、その加減は意外に難しいかもしれません。いろいろ試行錯誤しながら指導のやり方を改善していくのかな…。そういうふうに試行錯誤している間に、定年退職してしまいますね。

公益財団法人平和堂財団 「環境保全活動助成事業 夏原グラント選考委員」について

■ 公益財団法人平和堂財団 「環境保全活動助成事業 夏原グラント選考委員」を継続することになりました。次の任期は2022年度から3年間になります。おそらく4期目かと思います。現在までで8年、これから3年、あわせて11年選考委員を務めることになります。けっこう長いですね。選考課程でいろいろ思案することになりますから、私自身は勉強になるわけですが、次はもっと若い方たちと交代しないといけないと思っています。

■これまで、この夏原グラントだけでなく、行政組織が行う助成の選考にも関わってきました。市民団体の皆さんが活動を行っていくためには確かに資金が必要ですし、そのことに関わる選考も大切仕事だとは思っています。しかし、最近はそれらのことに加えて、市民団体同士がもっと交流してお互いに学び支え合える合える「場」をどう作っていくのか、それぞれの市民団体が自らの活動をレベルアップさせていくために、様々な経験知を持った団体、様々な知識・情報・技術を持った専門家から、どうすればアドバイスを受けることができるのか、その辺りのことがすごく気になっています。助成金は活動を始めるために非常に重要ですが、中長期的には、このような学び合う「場」やアドバイスが大きく影響を持ってくるのではないかと思っています。

■夏原グラントの中でも、このようなことが気になり、昨年は、市民環境講座の中で「ワールドカフェ」を実施させてもらいました。このブログでも投稿していますので、ぜひお読みいただければと思います。夏原グラント「市民環境講座」と「ワールドカフェ」。来月からの3年間で、またこのようなコミュニケーションの場を作らせてもらえると嬉しいなと思います。

■写真は、本文とは関係ありません。我が家の石垣の隙間に生えてきたタチツボスミレです。このタチツボスミレ、とても小さいスミレですが、我が家の庭で頑張って毎年花を咲かせています。本文と関係ありません…と書きましたが、何かイメージ的には繋がっているかもしれませんね。

琵琶故知新「びわぽいんと」研究会

■昨日は、理事長を務めている特定非営利活動法人「琵琶故知新」で研究会を開催しました。私どものNPOで取り組もうとしている「びわぽいんと」の研究会です。「びわぽいんと」のことについては、いろいろこのfbでもお伝えしてきましたので、説明は省きます。以下をご覧ください。

びわぽいんと

■今日の研究会には、NPOの理事も含めて15名の皆さんにご参加いただきました。ありがとうございました。zoomによるオンラインと対面式のハイブリッドで開催しました。ゲストの皆さんには、とっても貴重なアドバイスをたくさんいただくことができました。滋賀県で取り組まれているMLGs(マザーレイクゴールズ)との連携の道筋が見えてきましが、そのことに加えて若い世代の人たちへの訴求力をどのように確保するのか、若い世代の知恵やセンスに向き合うべきこと、協賛金(寄付金)以外にも様々な資金確保の方法があること、もっと広報が必要であること…。研究会でのご意見は、文字起こしして、ご参加いただいたゲストの皆さんとも共有できるようにしたいと思います。

■研究会の後は、対面式の皆さんと懇親会を持ちました。私も含めて5人でしたが、もちろん、ソーシャルディスタンスを確保してです。懇親会の後は、今回ゲストとしてお越しいただいた、元「きょうとNPOセンター」の藤野 正弘さんと、さらに山科で飲み直しました。藤野さんは、私よりもひと回り年上の方です。でも、15年ほど前のことになりますが、私の大学院の講義やゼミを、社会人院生として履修されていました。ひさしぶりに、いろいろお話しすることができました。あっという間に時間が過ぎていきました。楽しかった〜。「びわぽいんと」についても、いろいろご意見をいただきました。ありがとうございました。

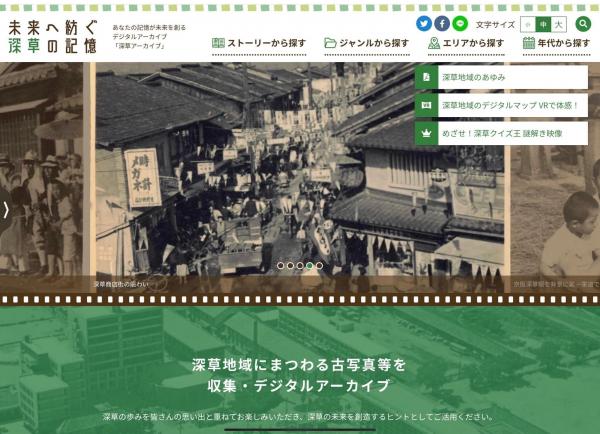

「未来へ紡ぐ深草の記憶」

■京都の旧深草町の町制施行100周年を記念し、文化庁の補助金を頂き進めてきた深草アーカイブです。「未来へ紡ぐ深草の記憶」。伏見区役所深草支所のホームページ上で公開されています。サイトのトップページには「深草地域が何を大切にし、これから何を守るのか」というタイトルで、このアーカイブの目的等について説明されています。

伏見区深草地域は、古くは日本書紀に登場し、平安時代には寺院や陵墓が建立され多くの都人が訪れました。

豊臣秀吉の時代には、伏見城築城にともない街道が整備され、諸国からの往来も盛んになりました。

明治に入ると陸軍の施設が多く造られ、戦後は教育施設等へと転用され、学生のまちへと変貌していきました。深草の未来像を描いていくには、こうした地域のルーツや文化・歴史を共有することが大切です。

「深草地域の文化『保存・継承・創造』プロジェクト」実行委員会では、古写真等をデジタルアーカイブ化して、

地域の財産として次世代へ引き継ぐとともに、多彩で奥深い深草の魅力を幅広く紹介しています。

■この深草アーカイブのことを、龍谷大学政策学部の教員である只友景士さんの投稿で知りました。只友先生は、このアーカイブを作成する実行委員会の委員長をされているようです。facebookには、以下のような文章と共に投稿されていました。

旧深草町の町制施行100周年を記念し、文化庁の補助金を頂き進めてきた深草アーカイブが完成しました。伏見区役所深草支所のホームページ上で公開されています。これからも継続的な収集と保存、そして地域の学習に活かして、深草地元学の礎になるでしょう。

リラックスできない年度末

■子どもの頃、春休みの思い出と一緒にあるのはモクレンの花です。春休みって、宿題もないし、暖かくなって気持ちが良いし、なんとなく春の香りが漂っています。なんていうのかな、生き物が目覚めた感じの香り…かな。本当にリラックスできました。昨日は、最寄駅から自宅に帰るときに、近くのお宅のモクレンが咲いていました。素敵ですね〜。とはいえ、子どもの頃とは違い、春休みも朝から働いています。年度末ですから、それなりに忙しいです。大人ですからね。そんなにリラックスできないな…。って、還暦を超えた爺さんが言うことではありませんね。

■昨日は午前中は、朝9時半から大津市役所で「大津市協働を進める三者委員会」でした。これは、「大津市『結の湖都』協働のまちづくり推進条例」の規定に基づく委員会です。この条例に掲げられた「協働によるまちづくり」の推進を実効性あるものにし、時代の流れに対応したものとなるよう、協議・検討をしています。2017年の秋にこの委員に就任して、委員長を勤めてきましたが、もう1期頑張って他の委員の皆さんと良い議論をして、大津市役所と市民の皆さんとの協働を進捗させていきたいと思います。

■委員会の後は大学に移動し、高島市からの委託調査(高島市棚田地域調査・広報資料作成業務委託)に参加しもらったゼミ生への謝金の手続きを研究部で行いました。引き続き、そのゼミ生と卒論の相談を行いました。4月から4回生になる学生さんですが、真面目に卒論の研究を進めようとされています。指導教員としては嬉しいです。今日は、きちんと自分の調査をしようと思っているフィールドを見つけて来られました。こういうふうに前向きに、少しずつ取り組んでくれると、指導教員としても嬉しいんですけどね〜。でも、こういうゼミ生ばかりではありませんのでね。

■ゼミ生を指導した後、すぐに農学部に移動しました。龍谷大学「食と農総合研究所」の共同プロジェクト「琵琶湖水草の有機肥料としての表とその普及」の研究成果報告会が開催されました。農学・経済学・社会学の文理融合の研究プロジェクトの報告会です。私、今日は、社会学部教員の立場ではなく、特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事長として、これから運営していこうと準備をしている「びわぽいんと」や、NTT西日本滋賀支店との協働事業に関して報告を行いました。

■こんな感じで、今日も一日が終了。午前中の委員会、学生の指導、午後の報告会、いずれも有意義でした。とはいえ、年度末でいろんなことが立て込み、気持ち的には辛いところがあります。春休みだから、リラックしたいのですが。キャンパスは春休みでのんびりしているんですけどね〜。

社会共生実習「課題発見×課題解決」の3つの実習の報告会

■昨日の午前中は、社会学部の教育プログラム「社会共生実習」の10のプロジェクトのうち、「課題発見×課題解決」を目指す3つの実習、「地域エンパワねっと大津中央」、「地域エンパワねっと大津瀬田東」、「多文化共生のコミュニティ・デザイン~定住外国人にとって住みやすい日本になるには?~ 」のメンバーとお世話になった地域の皆さんにもご参加いただき、21名でオンラインのzoomで報告会を開催しました。

■先日の投稿にも書きましたが、「大津エンパワねっと」の時代は、中央学区と瀬田東学区の2つの地域で、たくさんの学生グループが、それぞれ地域の皆さんとの交流の中で発見した課題に取り組んでいました。全体授業といっていましたが、たびたび全員が集まってグループワークにも取り組んでいました。そのような授業運営で、グループ同士で相互に学び合うことも多々ありました。異なるテーマに取り組みながらも、全体としては「自分たちはエンパワ生」という一体感がありました。

■今は、そうやって相互に学び合ったり、一体感をなかなか感じることはありません。ということで、少なくとも「課題発見×課題解決」を目指す3つの実習だけでも交流してみようということで、今回の報告会が実現しました。コーディネートくださった川中大輔先生、ありがとうございました。

■今日は、zoomのブレイクアウトルームという機能を使い、5人ほどのグループに分かれて話をしました。そこで、異なるプロジェクトに参加している人たちですが、共通する指摘をされていることを確認しました。多くの学生の皆さんのように、普通に大学で授業を受けて、普通にアルバイトをして…そういった学生生活をしているだけだったら、絶対に出会うことのなかった人たちに、このプロジェクトを通して出会うことができた…そのこと自体が自分にとっては大切な経験だったというのです。なにか、すごくナイーブな意見のように思われるかも知れませんが、私はこの学生の感覚がよくわかります。ましてや、履修している学生の中心は2回生、入学と同時にコロナ感染拡大が始まり、授業がオンラインになってしまったのですから…。こんなことをお互いに話すことで、異なるプロジェクトではあっても、お互いに共通する経験をしているんだなと思えたこと自体も、とても大切だと思いました。