「特集展示:仏教美術のいきものがたり」

シリーズ展では、インドで誕生した仏教がアジア全域に広まり日本の社会にも根づいていく約2500年の歩みを、大きく「アジアの仏教」と「日本の仏教」に分けて紹介します。

今回の特集展示では、“仏教説話に登場する鳥獣”や“ほとけや神が従える鳥獣”、そして“仏教建築に表される鳥獣”を取り上げます。普段は仏や菩薩の美しい造形に目を奪われますが、今回は少し視点をかえて、ほとけや神々にぴったりと寄り添ういきものたちを鑑賞してみませんか?仏教世界を彩る「いきものがたり」をのぞいてみましょう。

また、特別陳列として日本画家・野生司香雪(のうす こうせつ/1885~1973)による連作絵画「釈尊絵伝」を展示します。画伯は1917年アジャンター石窟壁画の模写事業に参画、後の1936年にはインド初転法輪寺に釈尊一代記の大壁画を完成させました。

「生涯学習推進フォーラム」

◾️今日は大津市の和邇にある「和邇文化センター」で「生涯学習推進フォーラム」が開催されました。たくさん、生涯学習に関わる団体が参加されました。私はこのフォーラムで基調講演とパネルディスカッションの進行を担当しました。もっとも、生涯学習とはいっても、現在の生涯学習は、まちづくりの活動にまで幅が広がっています。市役所としては、そのような生涯学習で力を身につけられた市民の皆さんに、まちづくりの場で活躍していただきたいとの思いもあるようです。

◾️今日は大津市の和邇にある「和邇文化センター」で「生涯学習推進フォーラム」が開催されました。たくさん、生涯学習に関わる団体が参加されました。私はこのフォーラムで基調講演とパネルディスカッションの進行を担当しました。もっとも、生涯学習とはいっても、現在の生涯学習は、まちづくりの活動にまで幅が広がっています。市役所としては、そのような生涯学習で力を身につけられた市民の皆さんに、まちづくりの場で活躍していただきたいとの思いもあるようです。

◾️私は自身は、以前、岐阜県で「まちづくり型生涯学習」の事業のお手伝いをさせていただきました。また、最近では、高齢者の生涯学習施設である滋賀県のレイカディア大学や神戸市のシルバーカレッジで講義や講演をさせていただきました。レイカディア大学については、これからの方向性について話し合う懇談会にも参加させていただいています。というわけで、現代の「生涯学習」については、まちづくりの観点から私なりにではありますが、色々考えるところがあります。今日はパネルディスカッションに進行を楽しみながら、いろいろ勉強になりました。フロアからは、様々な団体が横につながっていくための、アイデアもいただきました。素晴らしいですね。ありがとうございました。

◾️市役所からいただいた基調講演の演題は「今、社会に求められるもの〜協働によるまちづくり〜」というものなのですが、中身は「地域で”幸せ”を醸すために」という感じでしょうか。基調講演・パネルディスカッションの後は、「フリートーク交流会」でした。とても盛り上りました。市役所の方達には申し訳ないでずか、最初からこのような内容にすれば良いのになとも思いました。来年、もしフォーラムを開催するのではあれば、ぜひよろしくお願いいたします。

◾️帰宅後は、ひさしぶりに走りました。350日ぶりですね。たった5kmですが、完全に運動をしないおじさんの体力に戻っていました。あたりまえですね。24日には、レイクサイドマラソンで、「チーム利やん」のメンバーとしてハーフマラソンを走らないといけないのですが、これはどうみて無謀ですね。でも、残りの期間練習をして、走ろうと思っています。ただし、制限時間内に完走することは難しいと思います。仕方ありません。「チーム利やん」の皆さん、許してください。先日、職場の駅伝チームの打ち上げの宴会に参加して、来年は、駅伝で走ることを約束してしまいました。来年の駅伝の時は、61歳です。無理のない範囲で、いやいや多少の無理するぐらいで走ることができるように頑張ります。

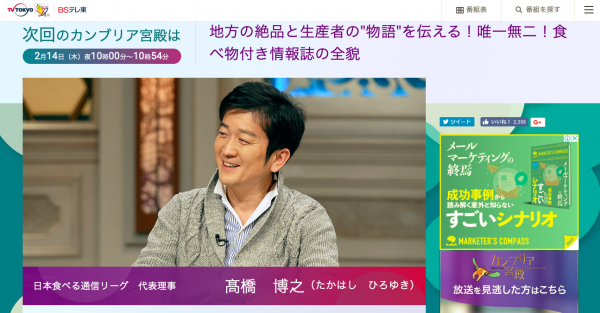

テレビ東京カンブリア宮殿「地方の絶品と生産者の”物語”を伝える!唯一無二!食べ物付き情報誌の全貌」

◾️テレビ東京の番組「カンブリア宮殿」という番組があります。作家の村上龍と女優でタレントの小池栄子さんが司会をされている番組です。この番組で、日本の経済を支える経営者、著名人、政・財界人らと、ホストの村上さんとアシスタントの小池さんが対談する形で番組が構成されています。番組名「カンブリア宮殿」の「カンブリア」とは、古生代カンブリア紀がもとになっているそうです。wikipediaでは、この番組についての解説は以下の通りです。

古生代の区分の1つ・カンブリア紀を指し、進化により突如一斉に多種多様な形態の生物が登場し、将来への模索が行われた「カンブリア爆発」の起きた時期である。多様な経済人が誕生し、未来への道を模索する現代の日本を、未来への進化が爆発的に起こったカンブリア紀に準えており、番組のキャラクターにも、この時期のバージェス動物群の1つ・アノマロカリスが使われている。

◾️普段、この番組を視ることはあまりないのですが、今回は、岩手の高橋博之さんが登場されるのできちんと視て見ようと思っています。高橋さんは、元・岩手県議会議院ですが、東日本大震災を契機に、食べ物付き情報誌『食べる通信』を創刊します。私は、「東北食べる通信」を愛読して、毎月、東北から送られてくる食材を楽しんでいます。以下の説明にある「全く新たな手法で生産者と消費者をつなぎ」が重要かと思います。食材も送られてくるのですが、大切なのはそれは付録であって大切なことは情報誌の方です。そこにはその食材が生まれた自然環境とそこでの生業のあり方が大変丁寧に解説されています。生産者の思いを理解することができます。

地域特産の知られざる食材と、その生産者を特集した記事がセットで届く、史上初の食べ物付き情報誌「食べる通信」。全国30の地域で発行され、読者は1万人を突破。これまでにない、全く新たな手法で生産者と消費者をつなぎ、地方を元気にする若き仕掛け人に密着。

◾️放送は、2月14日の夜22時からです。私が暮らす滋賀県では、「びわこ放送」で視聴できます。

水草堆肥「Benir du lac」(湖の恵)とヨシ群落保全

■昨日は、滋賀県庁でヨシ群落の保全に関する審議会の打ち合わせに行ってきました。次回の審議会の報告事項や協議内容について事前に調整をするためです。その時に、県内企業の「(株)明豊建設」さんが開発された琵琶湖の水草を使った堆肥「Benir du lac」(湖の恵)のことを紹介していただきました。基本的に水草堆肥は、地域内で資源として循環利用することが環境的には理にかなっていると思いますので、全国に発信して水草堆肥や琵琶湖のことをもっと多くの皆さんに利用しながら知っていただくとともに、県内で使ってくださる方たちがどんどん増えていって欲しい…と思っています。高価格で高級品ですけど、使い方次第でしょうか。私もひとつ頂くことができましたので、学内での研究に活用させていただこうと思います。

■昨日は、滋賀県庁でヨシ群落の保全に関する審議会の打ち合わせに行ってきました。次回の審議会の報告事項や協議内容について事前に調整をするためです。その時に、県内企業の「(株)明豊建設」さんが開発された琵琶湖の水草を使った堆肥「Benir du lac」(湖の恵)のことを紹介していただきました。基本的に水草堆肥は、地域内で資源として循環利用することが環境的には理にかなっていると思いますので、全国に発信して水草堆肥や琵琶湖のことをもっと多くの皆さんに利用しながら知っていただくとともに、県内で使ってくださる方たちがどんどん増えていって欲しい…と思っています。高価格で高級品ですけど、使い方次第でしょうか。私もひとつ頂くことができましたので、学内での研究に活用させていただこうと思います。

https://konomegumi.com/

■ヨシ群落の保全の議論の進捗については、滋賀県庁の方で審議内容が公開された時に、このブログでお知らせすることができると思いますが、従来の面積による評価だけでなく、群落のモニタリング、生物多様性、二酸化炭素吸収…といったた多様な観点から評価しながら、どのように地域連携・社会連携を進めていくのかという議論も行われています。琵琶湖の周囲で、個々にご苦労されながら取り組まれているヨシ群落の保全活動を、横に「つなぎ」、そのことを社会に情報発信して「しらせ」、そして社会から応援していただく=「ささえる」、このようなことが科学的な評価と連動してうまく進んでいけば良いなあと思っています。

■かつてヨシ群落が広がっていたところが、現在ではヤナギの樹が鬱蒼と茂っている…そのような場所があります。琵琶湖の周囲を見てみると、全体として、ヨシ原の風景からヤナギの樹が茂る湖岸に変化しつつあるようです。かつては、そのようなヤナギの樹は、近隣の地域の皆さんが伐採して燃料として利用していました。里山と同じですね。人の手が加わって維持されてきたのです。ところが、燃料がガスや電気に変わっていくと、そのような利用は消えてしまいました。もちろん、もちろんヨシ群落の中にヤナギが適度に生えていることも大切です。ヤナギの根には、ホンモロコのような魚がやってきて春先に産卵しますから。どのようなヨシ群落を私たちは目指せば良いのでしょうか。

■そもそも、ヨシ群落は、コンクリートで作った構造物のような固定した存在ではありません。専門家の方のご説明によれば、長期的にみれば、常に揺れ動いている存在だというのです。ヨシ群落保全の前提にあるヨシ群落の「原イメージ」をきちんと再構成する必要があるようにも思っています。このように揺れ動くヨシ群落の保全のためには、今まで意識していなかったことにも配慮する必要があるかなと個人的には思っています。

■ところで、このヨシ群落のことについて、少し前のことになりますが、こんなお話を伺いました。戦後、昭和20年代の琵琶湖・南湖の湖岸を撮影されていた写真家の方からです。「昔は、ヨシが生えているところは、今のように直線ではなくて、もっとウネウネとしていた」というのです。素人考えでしかありませんが、この「ウネウネ」には深い意味があるように思っています。河川からの砂の供給と堆積、ヨシの遷移、そこにできるヨシ群落と琵琶湖の波との関係…いろいろ気になりますが、それぞれの分野の専門家の知見をうまく繋いでいけないものでしょうか。

■話は変わりますが、ヨシに関連して、たまたま環境社会学の博士論文があることに気がつきました。環境社会学の博士論文です。備忘録としてリンクを貼り付けておきます。

地域環境管理の社会学的研究 : ヨシ原管理にみる「複数の利害」のダイナミズム(寺林暁良)

庭にやってくる鳥

■大津市に転居してからは、小さな庭ができたことからガーデニングに夢中になっています。ただ、冬の間はあまり花も咲かず雑草も生えてこず、毎日の庭の世話も春から秋にかけてのような大変さはありません。花があまり咲かないので、冬の間、庭にちょっと彩りを与えてくれる花を植えていますが、それ以外で楽しんでいるのは鳥です。

■大津市に転居してからは、小さな庭ができたことからガーデニングに夢中になっています。ただ、冬の間はあまり花も咲かず雑草も生えてこず、毎日の庭の世話も春から秋にかけてのような大変さはありません。花があまり咲かないので、冬の間、庭にちょっと彩りを与えてくれる花を植えていますが、それ以外で楽しんでいるのは鳥です。

■庭に植木鉢の受け皿を利用して、野鳥の水場と餌場を設けました。この水場と餌場とは別に、いわゆるバードフィーダーも置いています。本当は、樹の枝にぶら下げるようになっているのですが、今は庭のベンチの上に置いています。小さな小屋のような形をしています。小屋の中に種(麦やひまわり)を入れると隙間からそのタネが出てくる仕掛けになっています。水場と餌場には、ヒヨドリがやってきます。リビングのカーテンをそっと隙間程度に開けて観察しています。餌は、ちょっとしなびたリンゴです。そのリンゴを綺麗に嘴でついばんで食べてくれました。

■バードフィーダーの方には、スズメたちが群がっています。本当は、正直家ぱもっと別の小鳥に来て欲しいのですが、そんな依怙贔屓(えこひいき)をしてはいけません。スズメもだんだん少なくなってきています。スズメは警戒心は強いのですが、人の暮らしのそばで生きています。敵から身を守るためかな。かつての日本家屋にはいろんな隙間があって、スズメたちはそこに巣を作っていましたが、現代の住宅は密閉度が高く隙間がないため、巣作りに困っているという話しを聞いたことがあります。このスズメたちは、どこら暮らしているのだろう。庭のトネリコの樹には、小鳥用の巣箱も用意してあるのですが、これはまだ利用されている気配がありません。利用してくれるにしても、繁殖の季節でしょうか。

「酒蔵に行こう。」

■私が、龍谷大学社会学部に赴任して以来いろいろお世話になってきた「平井商店」さんと、大津駅の中にある「大津駅観光案内所OTSURY」とのコラボ企画です。以下は、公式サイトからの転載です。

開催日時

・2/24(日)

・10:30〜

場所 大津観光案内所集合→平井商店さん

定員 5名〜20名

参加費 1,000円(お土産付)

内容 10:30 / 大津駅観光案内所集合

10:45 / 平井商店さん見学(酒蔵見学・杜氏からの説明・お土産付)

12:00前後 / 現地解散予定

酒蔵で当日のお買い物もOK!*当日はお車、自転車での参加はご遠慮ください。

イベントの申し込み、お問い合わせ先

大津駅観光案内所 オーツリー

〒520-0055滋賀県大津市春日町1-3 ビエラ大津

TEL:077-522-3830

Email: kanko@otsu-guide.jp

早田リツ子『野の花のように 覚書 近江のおんなたち』

◾️辻元耕司さんは、滋賀県を中心に活躍されている写真家です。大学の先輩にあたる方です。その先輩・辻元さんがfacebookで早田リツ子さんの『野の花のように 覚書 近江のおんなたち』という書籍を紹介されていました。「六斎念仏踊りで伺っている朽木古屋、他にも地図に掲載の地域で明治大正生まれのお祖母さん・お祖父さんから聞き取りをされています。その集落の歴史や時代背景もしっかり書かれていています。読むべき本です!」。これは、読んでみないといけません。大学の図書館には残念ながらありませんでしたが、お隣の滋賀県立図書館には蔵書されているようです。借りてみようと思います。

◾️辻元耕司さんは、滋賀県を中心に活躍されている写真家です。大学の先輩にあたる方です。その先輩・辻元さんがfacebookで早田リツ子さんの『野の花のように 覚書 近江のおんなたち』という書籍を紹介されていました。「六斎念仏踊りで伺っている朽木古屋、他にも地図に掲載の地域で明治大正生まれのお祖母さん・お祖父さんから聞き取りをされています。その集落の歴史や時代背景もしっかり書かれていています。読むべき本です!」。これは、読んでみないといけません。大学の図書館には残念ながらありませんでしたが、お隣の滋賀県立図書館には蔵書されているようです。借りてみようと思います。

◾️この本の著者である早田リツ子さんのことを私はよく存じ上げませんが、女性史の分野で聞き書きをされている方のようです。辻村さんの投稿にある「朽木古屋」は、私も六斎念仏の関係で訪問させていただきました。ぜひ、読んでみたいです。ちなみに、このブログで六斎念仏関連の投稿をしています。

母校同窓会滋賀支部「湖東・湖北ブロック」の新年会

「びわぽいんと」

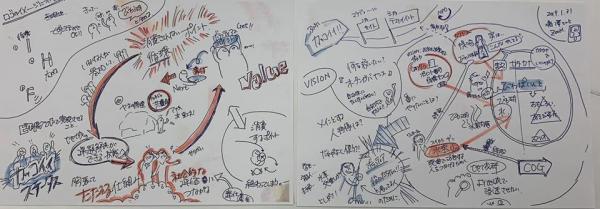

◾️昨日の午前中は、総合地球環境学研究所の研究プロジェクトのミーティングでした。経験的に思うことがテスが、ディシプリンの違う人たちが集まって取り組む文理融合のプロジェクトの場合、プロジェクトの一番基本的なフレームワークを常に確認し合いながら進捗させなければなりません。良いミーティングだったと思います。というのも、お一人は海外の方で、私の英語の能力が不十分なので、同席したメンバーに適宜通訳をしていただいたので…。でも、ミーティングの後にいただいたメールでは、きちんと理解し合えたことがわかりました。安心しました。

◾️昼からは京都市の本部にある大学の本部に行って事務仕事をしました。書類を作成仕上げて提出しました。そのあとは大津市浜大津にある琵琶湖汽船へ。琵琶湖汽船の社長であり、市民団体「水草は宝の山」=「水宝山」の仲間でもある川戸さんのアイデア「びわぽいんと」について、相談をするためです。その運用の方法、運用するNPOのこと、諸々を相談です。こちらも良いミーティングでした。「びわぽいんと」は、「ポイントを貯めて贈る‼︎」が基本になります。「びわぽいんと」の本質は「交換」ではなく「贈与」(gift)なのです。琵琶湖の環境保全に取り組む様々ん団体が「びわぽいんと」を通してつながり、支え合う、そのようなネットワークが琵琶湖の周囲に展開することを願って、真剣に取り組んでいきます。2つめの絵ですが、これは「あるがゆう」さんのグラレコ=グラフィックレコードです。「水宝山」の仲間である藤澤栄一さんが「びわぽいんと」について語ったことを、あるがさんがグラレコしたものです。「びわぽいんと」、いろんな方達に支えられながらその実現に向けて進捗しています。

2018年度「大津エンバワねっと報告会」

◾️昨日は地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」の報告会でした。朝8時半から15時前までびっしり。学生4チームは、しっかり準備をして報告してくれました。報告はパワーポイントによる口頭発表と、ポスター発表。ポスター発表では地域の皆さんからいろいろご意見をいただき、また評価もしていただいたようです。報告会の後の交流会では、学生チームの皆さんは地域の皆さんとの交流を楽しんでいました。なかなか素敵な風景でした。指導している教員としては、さらに引き続き、この教育プログラムが提供する実習を履修して欲しいのですが、さてどうなることでしょうね。継続することで価値が生まれてくるんですけどね。

◾️「大津エンパワねっと」とは、学生が地域に出て地域の皆さんと一緒に地域の課題を解決・緩和するためにプロジェクトに取り組む教育プログラム…といえばわかりやすい話しなのですが、やってみるとそんなに簡単ではないことがわかります。学生の皆さんが過ごしてきた、小中高大という学校の制度の中では、基本的に、個人の努力がストレート評価されるわけですが、「大津エンパワねっと」では、個人の努力に加えて学生チーム内の調整が必要になります。時に、意見の食い違いが生まれますが、それを乗り越えないといけません。もちろん、地域の皆さんとの調整も必要になります。自分たちが考えたことがそのまま地域で通用するわけではありません。様々な調整の段階が存在し、簡単には自分の思うようにはいかないのです。もっとも、世の中は普通そういうものなのですが。コスト・ベネフィットのような発想からすると「もっと簡単に単位が取れる授業と比較して割りに合わないよね」と考える人がいるかもしれません。また、「どうして自分ばっかりいろんなことをしなくてはいけないのか…」と不満に思う人もいるかもしれません。チーム内で頑張っているメンバーの努力にタダ乗りすること、いわゆるフリーライダーに対する不満ですね。あくまで推測でしかありませんが。

◾️まあ、ちょっと考えてもなかなか大変なわけなのですが、その一方で、そのような大変なのことをなんとか乗り越えて、考え方や立場の違う人と協働し、なんらかの「成果」をチームの仲間や地域の皆さんと共有する…そのようなプロセスを経験することは、きっと大きな財産になると思います。知識だけだなく、このような体験がその後の人生の展開に大きく影響していくはずです。交流会の様子を拝見しながら、社会学部の教務課長さんと雑談をしましたが、その雑談の中でも、大学時代にこのような経験をすることの大切さや、それを支える学部を超えた教学組織の可能性等について、いろいろ意見交換をすることができました。

◾️「大津エンパワねっと」の報告会が終了した後は、いったん帰宅して、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」へ。大津市民駅伝に出場した龍谷大学の教職員チーム(3チームか4チーム)の皆さんの慰労会があり、私はもちろん「エンパワ」の報告会があったので走っていませんが、監督に呼ばれて慰労会だけ参加させていただきました。こういう場があると、ふだんなかなか会えない教職員の皆さんとお話ができてありがたいですね。この慰労会でも、親しい職員の方と大学の地域連携や教育プログラムのあり方について、いろいろお話をすることができました。退職まで後8年ですが、職場の仲間といろいろ夢を語り合えることは幸せなことだと思っています。