堅田の棚田

◾️今週末は東京に出張します。「持続可能な暮らしを求めて-地方創生時代の地域コミュニティ・観光・地域資源管理を考える研究集会」第5回研究会という、長い名前の研究集会に出席します。私は、第2回から参加し、第4回では報告も行いました。参加者は社会科学分野に限られていますが、細かなディシプリンを超えた人たちが集まってこられて、私のように異分野の人たちと常に仕事をしてきた者には、伸び伸びと議論ができるとても気持ちの良い研究集会のように感じています。このような気持ちの良さは、この研究集会を主催されている方達、特に古くからの知り合いである林政学の土屋俊幸さんのパーソナリティや懐の深さから生まれているのかなという気もします。

◾️今週末は東京に出張します。「持続可能な暮らしを求めて-地方創生時代の地域コミュニティ・観光・地域資源管理を考える研究集会」第5回研究会という、長い名前の研究集会に出席します。私は、第2回から参加し、第4回では報告も行いました。参加者は社会科学分野に限られていますが、細かなディシプリンを超えた人たちが集まってこられて、私のように異分野の人たちと常に仕事をしてきた者には、伸び伸びと議論ができるとても気持ちの良い研究集会のように感じています。このような気持ちの良さは、この研究集会を主催されている方達、特に古くからの知り合いである林政学の土屋俊幸さんのパーソナリティや懐の深さから生まれているのかなという気もします。

◾️ところで、週末の7日(日)は、滋賀県議会議員一般選挙の投票日です。投票に行けないので、昨日は、堅田(大津市)にある大津市役所の支所へ、期日前投票をしに行ってきました(どういう選挙結果になるでしょうね。別の選挙区で、知り合いの方が立候補されているので、その方の当落も気になっています)。期日前投票を終えた後は、堅田駅西口土地区画整理事務所へ。土地区画整理審議会の委員をしていることから、新しい所長さんに挨拶をすることにしました。本当は、今日の午後、勤務する瀬田キャンパスにお越しになる予定だったのですが、わざわざ遠くまでお越しいただくこともないと思い、何も約束をしていませんでしたが、突然、事務所を訪問して、新しい所長さんと挨拶がてら少し雑談もさせていただきました。

◾️挨拶の後は、事務所の西側にある県営春日山公園にも行ってみることにしました。この公園に隣接する谷筋に棚田があることを知っていたので、実際に自分の目で確かめてみたかったのです。大津市や平和堂財団で取り組まれているまちづくりや環境保全活動への助成事業の中で、私は審査委員をさせていただいていますが、その中で、この棚田を拠点に活動をしているという申請がありました。申請書を読んで、市街地や住宅地に近い場所に、自然豊かな公園があり、そこの森林の中の谷筋に棚田があることも知っていたのですが、そのようなロケーションも気になっていました。市街地や住宅地に近い場所にありながらも、この棚田は森に囲まれているのです。だから、多くの皆さんは気がつくことがないと思います。そのような棚田を、様々な団体や方たちが関わりながら保全されているようなのです。もっとその様子を知りたいとも思っています。ということで、昨日は少し時間があったので棚田を拝見したのでした。

◾️棚田に隣接する里山(公園の敷地内)も気になっていたので、そちらの方の散策路を歩いてみました。その里山の中には、ミニクロスカントリーのコースも整備されていました。いつか、ここで走ってみようか…と思いつつ、今回はゆっくり歩いてみることにしました。すると、足元にはスミレの仲間らしい花が咲いていました。シハイスミレというらしいです。昨日、岩手に暮らしておられる植物の専門家(生態学者の島田直明さん)に教えていただきました。雑木林や森林の林縁などに生える種類のスミレのようです。ショウジョウバカマもみつけました。こちらは、少し湿気た場所に生えてくるようです。無数の獣の足跡も。人はほとんどありまけんでした。時々、来てみることにしようと思います。

春の香り

◾️神戸での高校の同窓会は楽しかったのですが、年度内に終えておかねばならないのでしょう、大学だけでなく、県庁、市役所、財団、団体…の会議等が続きます。そういう状況なんですが、「大学は今春休みですか」とよく聞かれます。質問される皆さんの思いには、「大学はゆったりしてそうでいいな〜」という思いがなんとなく感じられます。確かに。就活中の学生さんは除いて、それ以外の1・2年生(回生)はゆったりしているかもしれませんが、教員はそうでもありません(人によるとは思いますが)。

◾️私も学生の頃は、春休みが一番好きでした。日々暖かくなる中で、のんびり、ゆったり時間が経過していくからです。春の香りもします。そのような春の香りには、いろいろあります。林の近くだと、香りというよりも臭いがします。匂いというよりも臭いです。ヒサカキの花の臭いだそうです。そして街中を歩くと、こちらはフッとジンチョウゲの花の香りが鼻先をかすめます。周りをキョロキョロ探してみると、小さなジンチョウゲの低木に花が咲いています。

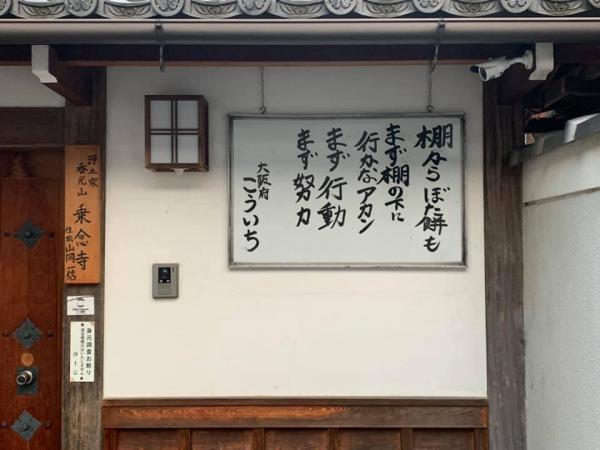

◾️そうやってジンチョウゲの香りに反応しながら大津の街中を歩いていると、ひさしぶりに和菓子屋「餅兵」の前を通りました。お店の改修が終わり、とても良い雰囲気になっていました。その雰囲気に吸い寄せられるように店内へ。桜餅を2つお願いしました。いろいろ忙しい中にも、こういう瞬間があると、幸せな気持ちになります。

琵琶湖がまだ深呼吸をしていない…

◾️「琵琶湖の深呼吸」とも呼ばれる琵琶湖の「全層循環」がまだ今年は起きていません。真冬、湖面に近い琵琶湖の水は水温が下がっていきます。水温が下がると密度が高くなり重くなって琵琶湖の湖底に向かって沈んでいきます。湖面に近い水は酸素をたくさん含んでいるので、湖底に向かって沈む水は、湖底に酸素を運ぶことにもなります。すると湖底の水は上昇を初めて、琵琶湖の湖水が混じり合うのです。だから、湖底に生きる生物や水質にとって非常に重要な意味を持っていることが理解できます。今年は、この「全層循環」がまだ起きていないので、非常に心配な状況になっています。このことを、facebookの「マザーレイクフォーラム」の佐藤祐一さん(滋賀県琵琶湖環境科学研究センター)の投稿で知りました。

◾️で、もし「全層循環」が起こらなかったら…。琵琶湖の深い場所で、水に溶けた酸素が低下したり、無くなったりします。すると生物は生きていけません。それだけでなく、酸素がなくなると、湖底で酸化されて堆積物の中にあった栄養塩類が溶け出して水質の悪化が起こる…、ということが予想されるといいます。地球温暖化が進んで、世界の湖沼では低酸素の問題が広まっているようです。日本では鹿児島県の池田湖。この湖はカルデラ湖で水深が233mあります。103.8mの琵琶湖と比較してもかなり深いわけです。この池田湖では、温暖化で冬に気温が下がらず、湖水の循環が1980年代後半に停止してしまったといいます。さらに、様々な要因も重なって、池田湖の湖底の酸素濃度の低下が進んで、1990年代からは湖底付近の湖水には酸素が含まれない状況になってしまっています。

◾️社会学しか専門的に勉強していない私が、どこまで自然科学的な現象を正確に説明できているのかよくわかりませんが…。それはともかく、琵琶湖に関心を持つ多くの皆さんが「琵琶湖の深呼吸」が起きてくれるかどうか、非常に心配する状況が続いています。次の測定は、3月18日の予定とのこと。ここしばらくで、寒い日が続いています。暖かくなる前に、どうか琵琶湖が深呼吸してくれますように。本当は、いつもこのような気持ちで、一年を通して、「最近の琵琶湖の体調はどうかな。元気にやっているのかな」と、琵琶湖に関心を寄せて、関わり続けていかなければいけないと思う追うんですけどね。

◾️ところで、今日は、「マザーレイク21計画学術フォーラム」が滋賀県庁で開催されました。フォーラム終了後、このフォーラムで委員をされている津野洋先生と一緒に帰宅したのですが、その際、「琵琶湖の深呼吸」って誰が名付けたのかなという話になりました。うまい名付けだという評価何ですが、どなたか名付け親をご存知の方はおられますか。普通は「琵琶湖の全層循環」といってもピンときませんが、それを「琵琶湖の深呼吸」と名付けることで、ずいぶん直感的に理解できることになります。とても素敵なアイデアだと思います。こういう名付けやネーミングって、とても大切ですよね。

【感謝】◾️このブログはコメントを書いていただく機能を停止しています。というのも、山ほど海外からスパムコメントが送られてきて、毎日、削除の作業が大変だからです。本当は、コメント欄で、様々な皆さんと交流をしたいのですが…。ということで、ダイレクトメッセージを送っていただけるようにしています。その「琵琶湖の深呼吸」の名付け親のことに関してメッセージをいただきました。お名前は伏せておきます。ありがとうございました。以下が、いただいたメッセージです。

———————————————-

名付け親は滋賀大学の 岡本巌教授です。

https://www.shiga-u.ac.jp/pdf/topics/biwako.pdf

———————————————-

柳平湖

◾️昨日は、昼間にJR山科駅のそばにあるカフェで、3回生ゼミの卒論の指導をしました。そのあと、そのまま草津市に行きました。草津市役所です。19日は長浜市役所で市長の藤井勇治さんにインタビューをさせていただきましたが、今回は草津市長の橋川渉さんにインタビューをさせていただきました。両日とも、「環びわ湖大学・地域コンソーシアム」の大学連携政策研究事業 「県内高等教育振興のための政策研究事業」に関連するインタビューです。今回も、顧問の仁連孝明先生とご一緒させていただきました。

◾️昨日は、昼間にJR山科駅のそばにあるカフェで、3回生ゼミの卒論の指導をしました。そのあと、そのまま草津市に行きました。草津市役所です。19日は長浜市役所で市長の藤井勇治さんにインタビューをさせていただきましたが、今回は草津市長の橋川渉さんにインタビューをさせていただきました。両日とも、「環びわ湖大学・地域コンソーシアム」の大学連携政策研究事業 「県内高等教育振興のための政策研究事業」に関連するインタビューです。今回も、顧問の仁連孝明先生とご一緒させていただきました。

◾️橋川渉市長へのインタビューを終えたあと、壁に飾ってあった絵に惹きつけられました。描かれている場所は、草津市志那町にある内湖の柳平湖である腰とがすぐにわかりました。昨晩は志那町で内湖保全に関する会議をしていたので、偶然なのですがちょっと驚きました。この絵を描かれたのは、大津市在住の画家、ブライアン・ウィリアムさんとのことです。

◾️エントリー「内湖保全の会議」では、上西恵子さんの写真を元にしたカレンダーについて紹介させていただきました。上西さんのカレンダーの9月と10月のページの写真は、このブラインアン・ウィリアムさんが描かれた場所とほぼ同じところになります。写真家である上西さん、画家であるブラインアン・ウィリアムさん、表現の方法は違いますが、お2人ともこの柳平湖のこの場所に注目されたことに、ちょっと感動しました。

「日本農業遺産」「世界農業遺産」のお祝い

◾️滋賀県が農水省に認定申請していました「滋賀県琵琶湖(びわこ)地域 森・里・湖(うみ)に育まれる漁業と農業が織りなす琵琶湖システム」が、「世界農業遺産」への認定申請を承認されるとともに、「日本農業遺産」に認定されたことについては、このブログでお伝えいたしました。「琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業推進協議会」の会員をはじめとする関係者の皆さん、滋賀県庁農政水産部の職員の皆さんが力を合わせて取り組みが結実したこと、おめでとうございます。アドバイザーとして申請作業を支援させていただいた私も、大変幸せな気持ちになっています。ただし、まだ道半ばです。これから世界農業遺産として認定いただけるようにさらに努力を継続していかねばなりせんし、もし、仮に世界農業遺産に認定いただけたとしたら、今度はその価値を活かす様々な取り組みをさらに前進させなければなりません。世界農業遺産自体の申請は、農政水産部が所管されていますが、もし認定されたとすれば、琵琶湖環境部や商工労働部との緊密な連携、県内の諸団体との連携、そしてそれらの連携に基づいた様々な事業の展開が必要になってくるのではないかと思います。

◾️昨日は、「世界農業遺産」への認定申請承認と「日本農業遺産」認定をお祝いして、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でお祝いの会が開催されました。農政水産部の職員の皆さんが中心ですが、その中には、「びわ湖チャリティー100km歩行大会(びわ100)」を一緒に歩いてくださった方もおられます。昨日は、嬉しすぎて皆さん相当お酒を飲まれました。その様子が写真にも出ているかな。ということで、写真はちょっとトリミング…してあります。もっとも、昨日は単に飲むだけでなく、県の職員の皆さんと、「世界農業遺産」に関連して2つの事業モデルについて相談をすることができました。実現したらいいなあと思います。多くの皆さんと楽しい夢(妄想)を語り合えば、100の夢(妄想)のうち3程度は実現するのではないだろうか…、いつもそのように思っています。

◾️この日のお祝いの会では、美味しい鮒寿司が披露されました。私も職員の皆さんと一緒にお相伴にあずかることができた。知事と技監のお手製の鮒寿司です。ありがとうございました。どちらもとても美味しい鮒寿司だったけれど、私の好みからすると、旨味が口の中によりふわっと広がった技監の鮒寿司の方にやや気持ちは傾いた。なのですが、やはり両方とも美味しかったです。

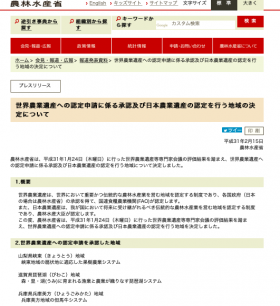

世界農業遺産への認定申請が承認されました。

◾️滋賀県が農水省に認定申請していました「滋賀県琵琶湖(びわこ)地域 森・里・湖(うみ)に育まれる漁業と農業が織りなす琵琶湖システム」が、世界農業遺産への認定申請を承認されるとともに、日本農業遺産に認定されました。琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業推進協議会の関係者の皆様、滋賀県庁の皆様、おめでとうございます。

◾️滋賀県が農水省に認定申請していました「滋賀県琵琶湖(びわこ)地域 森・里・湖(うみ)に育まれる漁業と農業が織りなす琵琶湖システム」が、世界農業遺産への認定申請を承認されるとともに、日本農業遺産に認定されました。琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業推進協議会の関係者の皆様、滋賀県庁の皆様、おめでとうございます。

◾️私と滋賀県の世界農業遺産への申請作業との出会いは、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でした。そのような裏の話し横に置いておいて、正式にこの世界農業遺産に関わるようになったのは、2016年の春からです。滋賀県内で唯一、農学部を設置しおり、滋賀県と包括協定を締結している龍谷大学が関わることになり、庁内に設置された「世界農業遺産プロジェクト推進会議」の議長に農学部の竹歳一紀先生が、そして私がアドバイザーに就任し、申請作業の支援に関わってきました。現在までの約3年間に、何度も会議や打ち合わせの作業を重ねてきました。また、2016・2017・2018年と、3年連続で「びわ湖チャリティー100km歩行大会(びわ100)」に県庁の皆さんと一緒に出場し、チームとしての団結心を高めるとともに、取り組みの広報にも取り組んできました。そして先月は、世界農業遺産・日本農業遺産の二次審査会で農林水産省へ行ってきました。先日、その時の写真を滋賀県庁の農政課から送っていただきました。ありがとうございました。この二次審査の時のことは、ブログで「世界農業遺産・日本農業遺産二次審査」として報告させていただきましたので、お読みいただければと思います。

◾️さて、「世界農業遺産」への認定申請が承認されたからといって、ここでのんびり一息ついている時間はありません。認定取得を目指した取組をさらに力強く推し進めていかねばなりません。加えて、もしうまく世界農業遺産に認定されることができたとしても、それはゴールではなく新たにスタートになります。認定されたということをジャンピングボードとして、評価された琵琶湖システムの価値を、どのように仕組みで発展させていくのか、分野を超えた方達の協働が必要になってきます。まだまだ取り組むべき課題があります。アドバイザーという側面から支援する立場ではありますが、できるだけのことをやっていきたいと思います。

【追記】◾️このブログの右上の方で、語句検索をできるようになっています。「世界農業遺産」と入力して検索すると、40近いエントリーがヒットしました。

水草堆肥「Benir du lac」(湖の恵)とヨシ群落保全

■昨日は、滋賀県庁でヨシ群落の保全に関する審議会の打ち合わせに行ってきました。次回の審議会の報告事項や協議内容について事前に調整をするためです。その時に、県内企業の「(株)明豊建設」さんが開発された琵琶湖の水草を使った堆肥「Benir du lac」(湖の恵)のことを紹介していただきました。基本的に水草堆肥は、地域内で資源として循環利用することが環境的には理にかなっていると思いますので、全国に発信して水草堆肥や琵琶湖のことをもっと多くの皆さんに利用しながら知っていただくとともに、県内で使ってくださる方たちがどんどん増えていって欲しい…と思っています。高価格で高級品ですけど、使い方次第でしょうか。私もひとつ頂くことができましたので、学内での研究に活用させていただこうと思います。

■昨日は、滋賀県庁でヨシ群落の保全に関する審議会の打ち合わせに行ってきました。次回の審議会の報告事項や協議内容について事前に調整をするためです。その時に、県内企業の「(株)明豊建設」さんが開発された琵琶湖の水草を使った堆肥「Benir du lac」(湖の恵)のことを紹介していただきました。基本的に水草堆肥は、地域内で資源として循環利用することが環境的には理にかなっていると思いますので、全国に発信して水草堆肥や琵琶湖のことをもっと多くの皆さんに利用しながら知っていただくとともに、県内で使ってくださる方たちがどんどん増えていって欲しい…と思っています。高価格で高級品ですけど、使い方次第でしょうか。私もひとつ頂くことができましたので、学内での研究に活用させていただこうと思います。

https://konomegumi.com/

■ヨシ群落の保全の議論の進捗については、滋賀県庁の方で審議内容が公開された時に、このブログでお知らせすることができると思いますが、従来の面積による評価だけでなく、群落のモニタリング、生物多様性、二酸化炭素吸収…といったた多様な観点から評価しながら、どのように地域連携・社会連携を進めていくのかという議論も行われています。琵琶湖の周囲で、個々にご苦労されながら取り組まれているヨシ群落の保全活動を、横に「つなぎ」、そのことを社会に情報発信して「しらせ」、そして社会から応援していただく=「ささえる」、このようなことが科学的な評価と連動してうまく進んでいけば良いなあと思っています。

■かつてヨシ群落が広がっていたところが、現在ではヤナギの樹が鬱蒼と茂っている…そのような場所があります。琵琶湖の周囲を見てみると、全体として、ヨシ原の風景からヤナギの樹が茂る湖岸に変化しつつあるようです。かつては、そのようなヤナギの樹は、近隣の地域の皆さんが伐採して燃料として利用していました。里山と同じですね。人の手が加わって維持されてきたのです。ところが、燃料がガスや電気に変わっていくと、そのような利用は消えてしまいました。もちろん、もちろんヨシ群落の中にヤナギが適度に生えていることも大切です。ヤナギの根には、ホンモロコのような魚がやってきて春先に産卵しますから。どのようなヨシ群落を私たちは目指せば良いのでしょうか。

■そもそも、ヨシ群落は、コンクリートで作った構造物のような固定した存在ではありません。専門家の方のご説明によれば、長期的にみれば、常に揺れ動いている存在だというのです。ヨシ群落保全の前提にあるヨシ群落の「原イメージ」をきちんと再構成する必要があるようにも思っています。このように揺れ動くヨシ群落の保全のためには、今まで意識していなかったことにも配慮する必要があるかなと個人的には思っています。

■ところで、このヨシ群落のことについて、少し前のことになりますが、こんなお話を伺いました。戦後、昭和20年代の琵琶湖・南湖の湖岸を撮影されていた写真家の方からです。「昔は、ヨシが生えているところは、今のように直線ではなくて、もっとウネウネとしていた」というのです。素人考えでしかありませんが、この「ウネウネ」には深い意味があるように思っています。河川からの砂の供給と堆積、ヨシの遷移、そこにできるヨシ群落と琵琶湖の波との関係…いろいろ気になりますが、それぞれの分野の専門家の知見をうまく繋いでいけないものでしょうか。

■話は変わりますが、ヨシに関連して、たまたま環境社会学の博士論文があることに気がつきました。環境社会学の博士論文です。備忘録としてリンクを貼り付けておきます。

地域環境管理の社会学的研究 : ヨシ原管理にみる「複数の利害」のダイナミズム(寺林暁良)

「酒蔵に行こう。」

■私が、龍谷大学社会学部に赴任して以来いろいろお世話になってきた「平井商店」さんと、大津駅の中にある「大津駅観光案内所OTSURY」とのコラボ企画です。以下は、公式サイトからの転載です。

開催日時

・2/24(日)

・10:30〜

場所 大津観光案内所集合→平井商店さん

定員 5名〜20名

参加費 1,000円(お土産付)

内容 10:30 / 大津駅観光案内所集合

10:45 / 平井商店さん見学(酒蔵見学・杜氏からの説明・お土産付)

12:00前後 / 現地解散予定

酒蔵で当日のお買い物もOK!*当日はお車、自転車での参加はご遠慮ください。

イベントの申し込み、お問い合わせ先

大津駅観光案内所 オーツリー

〒520-0055滋賀県大津市春日町1-3 ビエラ大津

TEL:077-522-3830

Email: kanko@otsu-guide.jp

早田リツ子『野の花のように 覚書 近江のおんなたち』

◾️辻元耕司さんは、滋賀県を中心に活躍されている写真家です。大学の先輩にあたる方です。その先輩・辻元さんがfacebookで早田リツ子さんの『野の花のように 覚書 近江のおんなたち』という書籍を紹介されていました。「六斎念仏踊りで伺っている朽木古屋、他にも地図に掲載の地域で明治大正生まれのお祖母さん・お祖父さんから聞き取りをされています。その集落の歴史や時代背景もしっかり書かれていています。読むべき本です!」。これは、読んでみないといけません。大学の図書館には残念ながらありませんでしたが、お隣の滋賀県立図書館には蔵書されているようです。借りてみようと思います。

◾️辻元耕司さんは、滋賀県を中心に活躍されている写真家です。大学の先輩にあたる方です。その先輩・辻元さんがfacebookで早田リツ子さんの『野の花のように 覚書 近江のおんなたち』という書籍を紹介されていました。「六斎念仏踊りで伺っている朽木古屋、他にも地図に掲載の地域で明治大正生まれのお祖母さん・お祖父さんから聞き取りをされています。その集落の歴史や時代背景もしっかり書かれていています。読むべき本です!」。これは、読んでみないといけません。大学の図書館には残念ながらありませんでしたが、お隣の滋賀県立図書館には蔵書されているようです。借りてみようと思います。

◾️この本の著者である早田リツ子さんのことを私はよく存じ上げませんが、女性史の分野で聞き書きをされている方のようです。辻村さんの投稿にある「朽木古屋」は、私も六斎念仏の関係で訪問させていただきました。ぜひ、読んでみたいです。ちなみに、このブログで六斎念仏関連の投稿をしています。