第99回全国高校野球選手権京都大会決勝

■第99回全国高校野球選手権京都大会決勝。龍谷大平安と京都成章の対決になりました。スマートフォンのアプリである「radiko」でKBS京都が中継している決勝戦を聴き、応援しながら仕事をしました。「ながら族」ですね、すみません。同僚の皆さんの中には、休みを取って龍谷大学付属平安高校の応援に行かれた方もいらっしゃいます。付属高校ですから、気持ちとして自然に応援したくなります。

■第99回全国高校野球選手権京都大会決勝。龍谷大平安と京都成章の対決になりました。スマートフォンのアプリである「radiko」でKBS京都が中継している決勝戦を聴き、応援しながら仕事をしました。「ながら族」ですね、すみません。同僚の皆さんの中には、休みを取って龍谷大学付属平安高校の応援に行かれた方もいらっしゃいます。付属高校ですから、気持ちとして自然に応援したくなります。

■ところが、2回裏に9点を京都成章に取られてしまいました。これからだ!…と思っていたのですが、3回にはさらに12-1と京都成章に突き放されました。平安は、5回に3点、8回と9回に1点ずつ差を詰めていきましたが、力が及びませんでした。残念。12-6です。京都成章は19年ぶり3回目の出場らしいです。

■以下は、ゼミの卒業生であるIくんと、職員のNさんとのfacebook上でのやり取りです。IくんもNさんも、高校野球をやっていた人たちです。私などについていけない情報満載です。さすがですね。

Iくん:たまには平安以外も甲子園出る方が、京都の野球が面白くなります。個人的には公立の高校が甲子園に出てほしいですが。

脇田:たまには…京都の一般の皆さんだとそうかなと思います。ただ、龍谷大学付属平安高校だからね。龍谷大学の教員としては、応援することが自然です!

職員のNさん:平安は残念でした…平安が流れを止められないとかあるんですね。公立育ちとしては、今年の見どころは東舞鶴、南丹の健闘、綾部、西城陽のベスト4でした。

脇田:↑のIくんも高校野球やってたんですよ。野球やっていた皆さんは、見方が深いですね。

職員Nさん:おお、莵道も大躍進でしたね!

脇田:そうそうIくんの出身校です。

Iくん:最近は、公立だと塔南、綾部、山城、京都すばる。私立だと、京都両洋、翔英が強いですね。勿論、平安とか成章、成美、外大西も昔から強いので、京都は結構激戦です(笑)。自分の母校が、ベスト16になったのは約10年ぶりかもしれません。しかも前年の優勝校に勝つとは驚きです。

The Trout, Music Film of 1969 with Du Pré, Perlman, Barenboim, Mehta & Zukerman

■facebookのタイムラインには、登録してある様々なジャンルの投稿が流れてきます。今日、みつけたのは、若い女性チェリストの動画でした。ジャクリーヌ・デュ・プレでした。彼女は、1973年に難病である多発性硬化症と診断され、天才チェリストと呼ばれた演奏家でしたが、その後は演奏をやめ1987年に42歳で亡くなりました。動画には、見たことがある人たちばかりが写っています。バイオリンはあのイツァーク・パールマン。ピアノはピアニストで指揮者のダニエル・バレンボイム。ビオラはピンカス・ズッカーマン。それからコントラバスが指揮者のズビン・メータ。みんな若いです。というのも、この動画は、1969年に撮影されたドキュメンタリー・フィルムの一部だからです。48年前のことになりますね。みなさん、非常にお若い。

■調べてみました。YouTubeに関連動画がありました。また、このドキュメンタリーを収めたDVDの解説を見つけました。以下がその解説です。

シューベルトに関する2つの興味深い映像です。『ます』は、1969年に撮影されたドキュメンタリー・フィルムで、バレンボイムが主宰したサウスバンク音楽祭における『ます』が演奏されるまでと、本番の風景です。当時、優れた指揮者として名声を高めていたズービン・メータが久しぶりにコントラバスを練習し、またズッカーマンはこの日のためにわざわざヴィオラを用意して、演奏に臨みます。そしてパールマン、デュ・プレ、バレンボイム・・・この5人が親密なリハーサルを経て、本番では燃える演奏を披露します。

もう1つの映像は、シューベルトへのオマージュともいえるもので、これは伝記ではなく、彼が師と仰いだベートーヴェンから影響を受けながらも、ベートーヴェンの死後、新たな音楽を作っていった様子が描かれています。感動的な物語です。

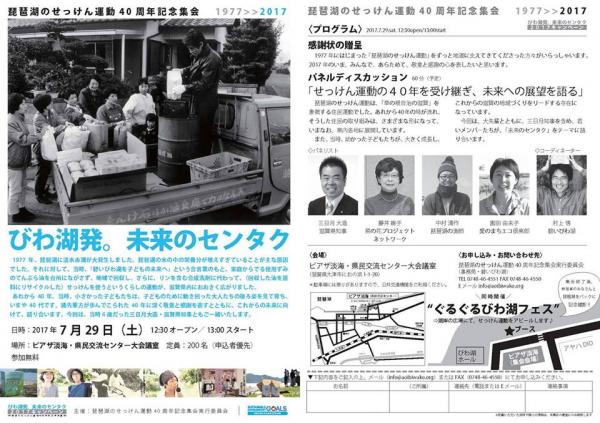

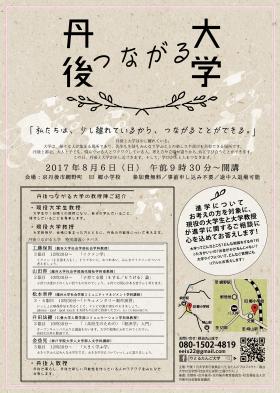

「丹後とつながる大学」丹後に1日だけの「大きな学びの場」が生まれる!!

■職場の親しい同僚が参加・参画しているイベント「丹後つながる大学」。8月6日、会場は京都府京丹後市網野町・旧郷小学校で開催されます。ご関心をお持ちの皆さま、ご近所の皆さま、ぜひご参加ください。また、ネット上でのシェアをお願いいたします。以下が、コンセプトのイベントのようです。

「丹後と大学は少し離れている。大学は、様々な人が集まる場所であり、先生も生徒もみんなで学ぶことの楽しさや喜びを共有できる場所です。丹後と都会。大人とこども。悩んでいる人とワクワクしている人。考え方や立場が違うから、共に学び合うことができます。この日、丹後と大学が少し近づきます。そして、学びが人と人をつなぎます。」

「学ぶことは、出会うこと。出会いは、つながになっていく。『学び』で『つながる』丹後と人の新しい関係

大学教授×大学生×丹後に暮らす私たちで

丹後に1日だけの『大きな学びの場』を作ります。」

在来魚の復活

■20日(木)のことになりますが、「総合地球環境学研究所」の研究員の方たち2人と一緒に、平湖・柳平湖のある草津市志那町を訪問しました。今回は諸々の相談事と、簡単なヒアリングをさせていただきました。

■写真についても、少し説明。志那のまちづくりに取り組むみなさんは、内湖の水質の改善、在来魚の復活を目指しておられます。そのようなわけで、内湖と琵琶湖が通じる水路の水門に、昨年、魚道が設置されました。地球研のプロジェクトでは、その魚道を使って在来魚がどれだけ遡上してくるのかを確認するために、魚道の脇にビデオを取り付けて動画を撮影して、フナの遡上を確認しました。今回はその動画を持参して、地元の皆さんに確認していただきました。また、地元の皆さんが撮影された、内湖でフナが産卵の様子を動画で拝見しました。

辛い7月のラン

■7月は、走るのにはなかなか厳しい季節です。まだ10日しか走ることができていません。総距離もやっと105.5km。本当は、7月20日の時点で15日ぐらいは走っておきたかったのですが、まずは天候が良くなく走ることとができませんでした。加えて、仕事・前日の酒が残っていて…といった理由で10日止まりになているわけです。いけませんね。

■先週のことになりますが、反省モードで夕方から走り始めました。途中、5kmを超えたあたりで、走りづらくなってきました。あわててコンビニで休憩。蒸し暑いと、非常に走り辛いのです。熱中症も心配です。冷房の効いたコンビニの中で、スポーツドリンクとカップに入ったドトールのフルーツで復活しました。休憩の効果があったからでしょうか、残りのアップダウン7kmを気持ちよく走ることができました。以前は走ることができなかった急坂も走り続けることができました。私のような「アラ還」のオヤジでも、身体は成長するんですね。心肺機能が向上したのだと思います。とはいえ、どうも水分の摂取がうまくできていない。いけません。

■写真は、11km走ったところから写したものです。棚田で有名な仰木の集落から撮りました。正面、琵琶湖の南湖の向こうには三上山が見えます。夕日を浴びて少しピンク色になっています。この日も素敵な風景を見ることができました。ということで、約12kmを走りました。消費カロリーは936kcal。しかし、夕方になり気温が少し下がったとはいえ、30℃。やはり熱中症が心配です。早起きして朝練に切り替えないといけないのかな…とも思っています。

鎌田東二さん「この時代にこそ考えるべき死生観」

■上智大学グリーフケア研究所特任教授の鎌田東二さんは、ここで改めて説明する必要もないほど有名な方ですね。今年の6月には、上智大学グリーフケア研究所と龍谷大学世界仏教文化研究センターが主催する「グリーフケア講座」で講師を務めていただきました。さて、その鎌田さんのインタビュー記事をネットで偶然見つけました。

「この時代にこそ考えるべき死生観――SNSやブログは生きる支えになる?」

■記事の中で鎌田さんは、「血縁・地縁が薄くなって『無縁社会』が一般化しています。少子高齢化、老老介護、孤独死も増え続けている。そういう流れが加速する今、日本人は改めて死んだらどこへ行くのかに思い巡らせ、死生観を考え直すべき」と述べています。そして、34歳で亡くなった市川海老蔵さんの妻・小林麻央さんのブログのことを取り上げます。小林さんは、ブログを通じて不特定多数の方たちに「前向きな闘病をつづって」きたわけですが、この様な姿勢は、国学者である平田篤胤の「死後の魂の行方を突き詰めて考え、きちんとした死生観を持ち、『安心をつくるべき』」という主張とも結びつくと、鎌田さんは考えます。鎌田さんは、小林さんのブログから「『安心をつくる』という姿勢が感じ」とっていたからです。

■私は未読ですが、鎌田さんは著書『日本人は死んだらどこへ行くのか』の中では、「SNSでの『縁の結び直し』」が紹介されているそうです。小林さんの場合も、SNSを通じたたくさんの方たちとの交流が「安心」につながり、生きる支えにもなりました。その様なSNSを通じてのコミュケーションで死の向こうに行くための力を得ることができるのです。鎌田さんは、自分自身の死を、「死」→「史」→「詩」と展開させていくことで力を得ることができると述べておられます。

死生観も含めて人生のふり返りが「史」になります。だけど、ふり返るだけでは収まらなくて、物語が必要になってくる。物語は「詩」です。ですから、「死」を前にして「史」がふり返られて、「詩」として言霊になったら…本人も周りも救われる気持ちになる。

また、死で力を奪われるのではなく、力を得ることもできます。平田篤胤は37歳で31歳の愛妻を亡くします。それだけでなく、長男と次男も亡くしている。しかし、愛する妻と子供の死が、彼のその後の生き方につながったんです。人の死は悲しいことですが、それ以上に、その後の人生の支えとなる何かを残してくれることもあるんです。

■記事の中では、「臨床宗教師」についても書かれています。龍谷大学大学院 実践真宗学研究科では、2014年4月に東北大学大学院 文学研究科実践宗教学寄附講座に創設された「臨床宗教師研修」に学び、上智大学グリーフケア研究所の協力を得て、2014年度から本学においても「臨床宗教師研修」を実施しています。詳しくは、以下をご覧ください。