「琵琶湖システム」が世界農業遺産に認定されました。

■国連のFAO(国際連合食糧農業機関)に申請していた「琵琶湖システム」が、世界農業遺産に認定されました。申請実務を担当されてきた滋賀県庁の担当・関連職員の皆さんや、「琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業推進協議会」の会員の皆さんのご努力と連帯が、今回の認定という形になって結実しました。おめでとうございます。2016年から申請作業のお手伝いをしてきましたので、私も大変嬉しいです‼︎

■実は、今回認定されたこと、昨日の段階でFAOの公式サイトに発表されていました。そのことを、前の農政水産部長の西川忠雄さんからご連絡いただいて知りました。また、世界農業遺産農業遺産申請に取り組み始めた際の農政水産部長の安田全男さんからも、そろそろらしいですねとご連絡をいただいていました。そして昨日の夕方あたりから、認定に関する報道が始まりました。しかし、本日、滋賀県公館ゲストルームで「世界農業遺産」認定報告会が開催されることから、県が公式に発表されるまではと、SNSに情報発信することを控えておりました。やっと解禁になりました。

■今日の「世界農業遺産」認定報告会には、私も参加して、多くの関係者の皆様と喜びを共有したかったのですが、大雨のため電車が動かず、仕方がないと乗った大津駅行きの直通バスも、トラック横転の事故のために名神高速道路が大渋滞、結局、報告会が終わる時間になっても辿り着くことができませんでした。ちょっと残念です。とはいえ、与えていただいた仕事を通して、申請のお手伝いをして、認定までのプロセスを見守ることができたことは、私にとってもとても貴重な経験となりました。改めて、関係者の皆様に御礼を申し上げます。

■これまでも繰り返し発言してきましたが、今回、認定されましたことは「ゴール」ではなく、あくまで「スタート」だと思っています。滋賀県の皆さんは、これまでも琵琶湖や琵琶湖とのつながりを大切にされてきましたが、今回の世界農業遺産認定を契機に、さらに多くの皆様との連帯の中で「琵琶湖システム」に磨きをかけ、その価値を共に再認識し、次世代に継承していくことになります。それがFAOに認定していただく上での約束ですから。私も1人の滋賀県民として、微力ながら、引き続き頑張っていければと思っています。

世界的な食料危機と肥料不足

■『NATIONAL GEOGRAPHIC』の記事が、Yahooニュースになっていました。「世界的な食料危機が迫っている、ウクライナ侵攻で肥料不足がいよいよ深刻に」という記事です。

■世界的に肥料が不足するという問題が、ウクライナ侵攻で水面上に浮かびあがってきているのです。記事の中に、以下のようなことが書かれています。「ロシアは世界の窒素肥料の20%近くを輸出し、制裁を受けた隣国ベラルーシと合わせて世界のカリウム輸出シェアの40%を占めている。欧米の制裁とロシアの肥料輸出規制のせいで、そのほとんどは農家にとって入手不可能になっている」。日本においても、ウクライナ侵攻に加えて円安で肥料が高騰しているとのニュースも読みました。

■食料の生産から消費にかけての流れを「動脈系」と呼ぶのならば、その「動脈系」からの廃棄物、残渣、加えて家庭の生ごみまでを堆肥化し再資源化していくことを「静脈系」と呼ぶことができるでしょう。この「動脈系」と「静脈系」を、できるだけ地域社会の中で循環させていく、その循環の輪を太くしていくためにはどうすれば良いのでしょうか。そのような問題について、長年にわたり食物残渣の堆肥化に取り組んでこられた民間企業の方とお話ししました。やはり、今回のウクライナ侵攻で肥料の問題が深刻になっていると話されていました。

■昔から、地産地消といいますが、加えて「静脈系」が大切なのだと思います。ただし、社会の諸制度がこの「静脈系」の構築を阻害するような形で存在しています。世の中の諸制度は、「動脈系」だけに、すなわち「使い捨ての一方通行社会」に合うような形作られています。なんとかしなくちゃ…なのです。外から肥料を通して窒素を地域社会に持ち込むのではなく、地域にある窒素を循環させて有効利用する仕組みを地域社会の中に埋め込んでいくことを考えないといけません。データは添えられていなかったが、「今や、窒素肥料なくして70億人を養うことはできないのだ。現に、私たちの体に含まれる窒素の約半分は、元をたどれば化学肥料に由来している」という記事も読みました。

■このような肥料の高騰や不足の問題が水面上に浮かび上がってきた今だからこそ、もう一度、地域社会内部での栄養循環の問題に注目して、「静脈系」を整備していくことが大切なのではないかと思うのです。

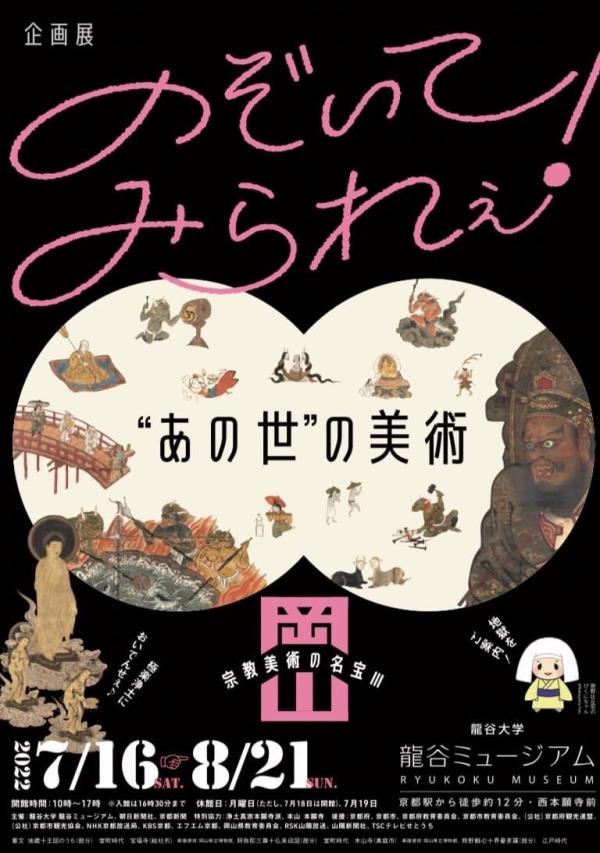

龍谷ミュージアム企画展「のぞいてみられえ “あの世”の美術-岡山・宗教美術の名宝Ⅲ-」

■龍谷ミュージアムの公式サイトの企画展概要を転載いたします。

「岡山・宗教美術の名宝」シリーズ第3弾は、岡山県の寺社・個人からお預かりした寄託品の中から、「法然上人」・「地獄・極楽」・「熊野比丘尼」の3つのキーワードを軸に、岡山県下の浄土教美術をクローズアップします。

浄土宗の宗祖・法然上人(1133~1212)は美作国久米(現在の岡山県久米郡)の出身で、親鸞聖人の生涯の師として仰がれる高僧です。法然上人の生涯を描いた絵巻「法然上人伝法絵」(鎌倉時代、岡山県立博物館)を中心に、日本浄土教の礎を築いた法然上人の生涯に迫ります。

次に、「重文 阿弥陀二十五菩薩来迎図」(鎌倉時代、瀬戸内市・遍明院)や、「重文 地蔵十王図」(室町時代、総社市・宝福寺)など、岡山県に伝わる地獄・極楽をテーマにした絵画の優品をご紹介します。

また、旧邑久郡の下笠加(現在は瀬戸内市)は、江戸時代に「熊野観心十界曼荼羅」などの絵を絵解きし、諸国を旅した宗教者「熊野比丘尼」の拠点のひとつとなりました。ここでは熊野比丘尼の末裔たちが受け継いだ、彼女たちの活動を物語る貴重な資料群を展示します。

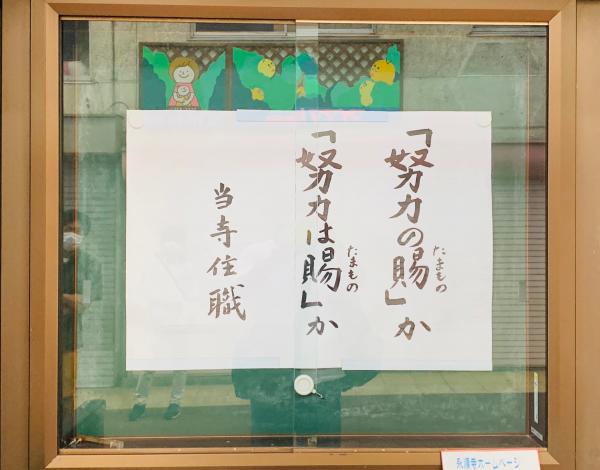

お寺の掲示板

■先週の土曜日、地域連携型教育プログラム「社会共生実習」の「地域エンパワねっと・大津中央」の学生2人と、午後から大津の中心市街地をまち歩きしました。まち歩きのことについては、ひとつ前の「『地域エンパワねっと・大津中央』でまち歩き」に投稿しましたが、そのまち歩きの途中で見かけたこのお寺の掲示板のことについて、投稿させてください。

■掲示板には、「『努力の賜』か『努力は賜』か」という、この掲示板のお寺、永順寺のご住職が書かれた言葉が掲示してありました。これは、奥が深いと思いました。一見、似ているのですが、前者と後者では、真逆ですね。前者「努力の賜」は、「この成果は、自分が努力したからだ」という意味になります。ここで、メリトクラシーという概念が頭に浮かんできます。前近代の社会では、どういう家に生まれたのかとか、どういう社会的出身なのかということによって、その人の地位は自動的に決定されていました。ところが、近代社会になると個人の努力によって獲得された業績(メリット)により自分自身の地位が決まってくるようになります。また、そのようなことが近代社会を形作る上での原理として機能するようになります。社会の多くの人びとが、そのような業績に基づいて地位が決まっていくことを正しいこととして受け入れるようになります。

■でも、そのようなメリトクラシーに多くの人びとが疑問を感じるような状況が生まれてきます。特に大人にまるまでの学校の中で、どのよな家の生まれだとか、どういう社会的出身だとか、そういうことに関係なく努力で地位を獲得できるのではなく、そのような意味で社会がより平等になっていくことではなく、逆に、社会的不平等や格差の世代が超えて生み出されていくという再生産理論が登場することになりました。

■このお寺の掲示板の後者、「努力は賜」は、「自分が努力して、そのことにより業績をあげられと思っているかもしれないけれど、それはあなたが周りの皆さん、そしてすでに亡くなった人たちにに支えられてきたからだ」という意味で書いておられるのかなと思います。でも、そういった「感謝」の気持ちとして理解するだけでなく、「努力できるって、結局、親から子どもへの教育投資、金があるかどうかできまってくる」ということになると、それは教育格差の問題になります。再生産理論が社会を批判的に捉えるのと同じような意味で、この「努力は賜」を解釈することが可能になるのかもしれません。「『努力は賜』であって、あなたがもし努力できたとしても(=努力の賜)、それはあなた自身の能力というよりも、経済的・文化資本的を背景に、上の世代から努力できる環境や条件をたまたま与えられたからなのですよ」ということになります。そう気がついた時に、その人は、次にどのように振る舞うべきなのか。掲示板にはそのように書いてありませんが、暗に、人びとに問うているような気がするのです。

エンパワとヤマモモ

■ 金曜日2 限は地域連携型プログラム「社会共生実習」のプロジェクト「地域エンパワねっと・大津中央」。

■ 金曜日2 限は地域連携型プログラム「社会共生実習」のプロジェクト「地域エンパワねっと・大津中央」。

■4月から、地域に出て行くために、学生の皆さんはいろいろ勉強をしてきました。自治会の歴史や自治連合会のこと(地域社会学の勉強でもあります)。大津の歴史や現在の概況。先輩たちが「エンパワ」で取り組んだ活動の内容等々、盛りだくさん。先週は、前・中央学区自治連合会会長/現顧問の安孫子邦夫さんにzoomで講義をしていただきました。

■そろそろ、現場に出かけるタイミングになってきました。明日は、2名の学生だけど、まち歩きもします(残りの人たちは来月)。ということで、これまでの勉強で関心を持ったことを、キーワードにして書き出してもらいました。高齢者の問題や、最近増えてきた(マンション建設の結果)子どもたちの問題、中心市街地(old大津)の魅力発信、世代間交流、新住民と旧住民とのコミュニケーション…いろんなキーワードが出てきました。

■これから活動するテーマの前段階のような感じでしょうか。ここから、グループ分けとテーマの絞り込みを行なっていきます。ぜひ、先輩たちが残していった活動の蓄積という資産も利活用しながら、自分たちの取り組みを進めて欲しいと思います。

■授業の後は、こんな感じ。「秋に、農学部の古本先生と一緒に、蜂蜜とジャムのイベントをやるんだけど、2人が企画から参加したいと言ってくれてます(エンパワの学生が)。他の人はどうですか? 考えといて。で、今からジャムの原料になるヤマモモの様子を見にいって、試食してみるんだけど、関心ある人はついてきて」と言ったところ、今日出席していた全員がついてきました。

■現場(場所は秘密…)に到着すると、1人の学生が「これ、知っています。自分が卒業した小学校にありました。私も食べていました」と言ってくれました。慣れた手つきでよく熟した実を取ると、口に入れました。彼女は、九州の出身。彼女は、みんなに熟した実を選んで渡してくれました。恐る恐る口に入れてみていましたが、「甘い」、「すっばい」、「変な香りがする」と色々感想が聞けました。確かに、口に入れて噛んでみると、最初はちょっと薬臭い匂いが鼻を抜けるんですよね。受け止め方には、微妙に違いがありますね。そこが面白い。

■で、ヤマモモには種があるんですが、九州出身の学生は、口からタネをプイッと地面に吐き出しました。ああ、もちろん、木の下の地面にですよ。木の下には、すでに熟して落ちている実もあります。特に、何も問題はないのですが、地面に種を吐き出せない学生もいました。そんなマナー違反はできないというか、気持ちが許さないのでしょうね。きちんと、ゴミ箱に捨てていました。ここも面白いな〜と思いました。状況的に、地面でも問題ないんですけどね。こういう学生が、ヤマモモでジャムを作って食べてくれると嬉しいな。

椋川音頭 ー記憶の記録ー

滋賀県高島市の山間にある小さな集落・椋川。椋川音頭は、江戸期より村人たちによって脈々と受け継がれてきました。しかし昭和40年には350人いた村人が、現在では20人ほどとなり、音頭の継承が困難になっています。

そんな椋川音頭を未来につなぐために、高島の盆踊り歌保存会が2021年度に現地をリサーチ。椋川音頭の記憶をもつ人々にインタビューして、椋川音頭の記録映像を作りました。

未来に届きますように。

制作 高島の盆踊り歌保存会

撮影・編集 オザキマサキ(高島の盆踊り歌保存会会員・オザキマサキ写真室)

構成・監修 大西 巧(高島の盆踊り歌保存会事務局)

協力 椋川区のみなさん・文化庁・高島市・高島市教育委員会・高島市文化財保存活用地域協議会

■お世話になっている椋川の是永宙さんのfacebookへの投稿で知りました。貴重な情報、是永さん、ありがとうございました。

世界農業遺産の現地調査(4)

■この写真、2016年2月19日の、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」での写真です。世界農業遺産を目指して頑張っていこうと、滋賀県庁職員の皆さんと決起集会を開いたときのものです。あれからコロナ禍もあり6年が経過しました。もうご退職された方、人事異動で世界農業遺産申請作業(その前に日本農業遺産)の仕事から離れた方…いろいろおられます。この時のことを思い出し、写真をひっ張り出してみました。何かちょっと感慨深いものがあります。もし「琵琶湖システム」が世界農業遺産に認定されたら、申請作業に関わった皆さんと喜びを分かち合いたいものです。そして、次のステップに向けて知恵を出し合いたいです。

■知恵を出し合うのも、行政だけではなくて、民間の知恵を大切にする取り組みがたくさん生まれたら良いなあと思います。県庁に何かやってもらうのではなく、世界農業遺産のブランドを民間で上手に適切に使いこなしていくようになればと思います。ええと、これは個人的な意見ですけど。

■1枚目の写真の中央、当時の農政水産部長の安田全男さんです。その少し前のことについても、ここに書いておきます。あくまで、私の個人的な経験ですけど。

■2016年の正月明け頃だったかな…。いつもの大津駅前の居酒屋「利やん」で、部長の安田さん、そして琵琶湖博物館に私が勤務していた当時の上司で、副知事もされたことのある田口宇一郎さん、このお二人がご機嫌に呑んでおられたところに、私が偶然にやってきて、田口さんに安田さんを紹介されました。安田さんからは「世界農業遺産認定をこれから目指そうと思っている」という話を聞かせてもらい、飲んだ勢いもあってとても話しが盛り上がって、さらに安田さんからは「滋賀県内で唯一農学部のある龍谷大学にも支援してほしい」と言われて、お安い御用とすぐに学長室とつなぎ…という展開の中で、私も世界農業遺産申請のお手伝いをするようになりました。その頃は、すでに庁内で職員の皆さんが申請のための研究や準備を着々と進めておられたと思います。私も、その議論に参加させてもらい、いろいろ意見を述べさせてもらいました。今から思うに、やはり琵琶湖博物館に勤務していた当時の経験がとても役に立ったように思います。

■その後の農政水産部長の高橋滝治郎さんの時代に、東京の農水省までいって日本農業遺産に認定していただくためのプレゼンに同行し、まずは日本農業遺産認定まで辿り着きました。高橋さん、そして他の職員の皆さんたちとは、世界農業遺産の広報を兼ねて100kmウォーキングを4回歩きました。その後の部長、西川忠雄さんの時代は、コロナ感染の時代でした。世界農業遺産に申請したものの、審査がストップしている時代でした。残念でしたが、仕方がありません。そしてこの春からは宇野良彦さんが部長に就任されのですが、FAOが突然審査を再開したのでした。コロナ感染が以前と比較してマシになってきたからでしょう。そして、今回の現地調査が行われたわけです。

■もし、安田さんが直接、龍谷大学に支援の要請に行かれたら、どうだったでしょうね〜…、社会学部にいる私が世界農業遺産に関わることはなかったように思います。そういう意味でも、「利やん」は、安田さんとの出会いを作ってくれたわけです。なんとも、不思議なお店です。

■2枚目の写真。手前のグループ。ひょっとして、佐々木和之くんと近藤紀章くんかな…。2人も知り合いです。君たちいたっけね??

世界農業遺産の現地調査(3)

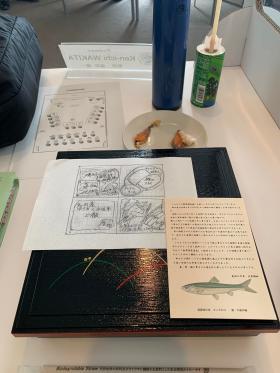

■世界農業遺産現地調査の続きです。沖島の次は、野洲市で「魚のゆりかご水田」に取り組む「せせらぎの郷須原」を訪問しました。ここの「魚のゆりかご水田」には滋賀銀行中主支店の皆さんがボランティアとして関わっておられるようですが、今日はまず支店長さんが、次にJAレーク滋賀代表理事理事長さん、そして県会議員で地元の農家さんがスピーチをされました。その後、調査員のブスタマンテさんは、堰板で水位が上がった「魚のゆりかご水田」の水路を見学されました。この「せせらぎの郷須原」には、知り合いの女性がボランティアとして関わっておられて、その方とひさしぶりにゆっくりお話をすることができました。彼女は、この地域で生産される麦の茎を使って昔な懐かしいストローを生産されています。今日は、そのストローで、やはり地元で生産された麦を使った麦茶をいただきました。

■世界農業遺産現地調査の続きです。沖島の次は、野洲市で「魚のゆりかご水田」に取り組む「せせらぎの郷須原」を訪問しました。ここの「魚のゆりかご水田」には滋賀銀行中主支店の皆さんがボランティアとして関わっておられるようですが、今日はまず支店長さんが、次にJAレーク滋賀代表理事理事長さん、そして県会議員で地元の農家さんがスピーチをされました。その後、調査員のブスタマンテさんは、堰板で水位が上がった「魚のゆりかご水田」の水路を見学されました。この「せせらぎの郷須原」には、知り合いの女性がボランティアとして関わっておられて、その方とひさしぶりにゆっくりお話をすることができました。彼女は、この地域で生産される麦の茎を使って昔な懐かしいストローを生産されています。今日は、そのストローで、やはり地元で生産された麦を使った麦茶をいただきました。

■最後に、この地域の若者を代表して、女子高校生がスピーチをしました。通訳の方が同行されているのですが、彼女は英語でスピーチをされました。あえて英語でスピーチをしたことも含めて、彼女のこの地域に対する誇りの気持ちはブスタマンテさんにきちんと伝わったと思います。

■調査員ブスタマンテさんは、現地調査の最後に、滋賀県立琵琶湖博物館を訪問されました。特にC展示室の「田んぼ」の展示を見学し、学芸員の方から説明を受けました。水田は、たくさんの生き物たちの生活の場にもなっていますが、この展示では、琵琶湖の周囲に広がっている水田に生息する生物のことについて解説してあります。小さなジオラマでは、世界農業遺産認定に向けて審査を受ける「琵琶湖システム」の四季の変化をわかりやすく伝えています。

■調査員ブスタマンテさんは、現地調査の最後に、滋賀県立琵琶湖博物館を訪問されました。特にC展示室の「田んぼ」の展示を見学し、学芸員の方から説明を受けました。水田は、たくさんの生き物たちの生活の場にもなっていますが、この展示では、琵琶湖の周囲に広がっている水田に生息する生物のことについて解説してあります。小さなジオラマでは、世界農業遺産認定に向けて審査を受ける「琵琶湖システム」の四季の変化をわかりやすく伝えています。

■ブスタマンテさんには、全ての展示をゆっくり観覧していただきたかったのですが、残念ながらこの日は時間がありません。もし再来日され、滋賀をまた訪問してくださるのならば、ぜひじっくり時間をかけて楽しんでいただきたいと思います(かつて、この博物館に勤務していた者=私のおもいです)。

■展示を見学した後は、博物館のセミナー室で、調査員のブスタマンテさんから一日を振り返っての質問が行われました。ちょっと、はらはらするところもありましたが、最後は、なんとかご理解いただけたのではないかと思います。

■若い高校生からは、自分達ご取り組んできた環境学習に関する報告が、若い漁業者や農家からのスピーチもありました。若い漁業者の方は知り合いの若者です。もともとは大学院で建築を学んでおられたのですが、漁師の親方さんに弟子入りして独り立ちされました。スピーチでは、琵琶湖の水産業の6次産業化の必要性を語っておられました。そのことに調査員のブスタマンテさんも大いに共感されていました。うまくいけば、来月、ローマのFAO(国際連合食糧農業機関)で、「琵琶湖システム」も最終的な審査を受けることになります。楽しみです。

世界農業遺産の現地調査(2)

■世界農業遺産の現地調査の続きです。三和漁協でエリの視察ほをしたあと、琵琶湖汽船の高速船MEGMIで沖島に移動することになりました。船中でも3人の方が、調査員のブスタマンテさんにプレゼンテーションを行いました。

■世界農業遺産の現地調査の続きです。三和漁協でエリの視察ほをしたあと、琵琶湖汽船の高速船MEGMIで沖島に移動することになりました。船中でも3人の方が、調査員のブスタマンテさんにプレゼンテーションを行いました。

■まず最初に、水源の森の大切さを伝える活動をされている「巨木と水源の郷を守る会」の小松明美さん。そして、モンドリ漁やカバタ、ヨシ帯保全等の取組を針江地区で取り組まれている「針江有機米生産グループ」の石津文雄さん。最後は、食文化・食品学を専門とし、「しがの食文化研究会」の代表を務めておられる滋賀大学名誉教授の堀越昌子さん。船内では、滋賀県の食材で作った美味しい「魚治」さんのお弁当もいただきました。しかも、ひとつひとつの料理について、堀越先生が丁寧に解説をしてくださいました。とても、美味しかったです。

■途中、沖の白石にも立ち寄りました。以前、沖の白石を間近に見たのは、随分、昔のことになります。確か、比良山系が雪で白くなっている真冬の時期に、浜大津から長浜に向かう琵琶湖汽船の「雪見船」に乗船した時かと思います。この沖の白石、大岩1つ・小岩3つで形成されています。この辺りの水深は約80mですし、岩礁が水面から約20m飛び出しているので、全長では役100もの岩が湖底から伸びているということになります。なぜ、このような角のような岩が残っているのか、とても不思議です。この沖の白石だけでなく、多景島や沖島も含めて、火成岩という固い岩石からできていると聞いたことがあります。きちんと調べて理解しないと…。

■「MEGUMI」を降りて 沖島に上陸しました。ちょうどその時、沖島の前を環境学習戦「うみのこ」が通過しました。滋賀県の全ての小学校5年生が、この「うみのこ」に乗船し、琵琶湖の環境学習を行います。沖島では、ブスタマンテさんの来島を、島の小学生の皆さんが歓迎してくれました。ブスタマンテさんは、子どもたちのひとりひとりの前で立ち止まり、お名前と年齢を聞いておられました。お子さんがとってもお好きな方のようです。

■「MEGUMI」を降りて 沖島に上陸しました。ちょうどその時、沖島の前を環境学習戦「うみのこ」が通過しました。滋賀県の全ての小学校5年生が、この「うみのこ」に乗船し、琵琶湖の環境学習を行います。沖島では、ブスタマンテさんの来島を、島の小学生の皆さんが歓迎してくれました。ブスタマンテさんは、子どもたちのひとりひとりの前で立ち止まり、お名前と年齢を聞いておられました。お子さんがとってもお好きな方のようです。

■その後、ブスタマンテさんは、沖島漁業協同組合女性部である「湖島婦貴の会」(ことぶきのかい)の皆さんから歓迎を受け、漁業協同組合長や沖島の水産業に島外から新規参入された(漁師に弟子入りした)若者から話を丁寧に聞かれていました。船でいただいたお弁当でお腹はかなりいっぱいでしたが、沖島のお母さんたちの湖魚料理でさらに胃袋は満足しました。

世界農業遺産の現地調査(1)

■6月16日(木)の朝から、世界農業遺産に申請中の「琵琶湖システム」に関する現地調査が行われました。世界農業遺産とは、「社会や環境に適応しながら何世代にもわたり継承されてきた独自性のある伝統的な農林水産業と、それに関わって育まれた文化、景観、農業生物多様性などが一体となった世界的に重要な農林水産業システムを国連食糧農業機関(FAO)が認定する仕組みです」。

■6月16日(木)の朝から、世界農業遺産に申請中の「琵琶湖システム」に関する現地調査が行われました。世界農業遺産とは、「社会や環境に適応しながら何世代にもわたり継承されてきた独自性のある伝統的な農林水産業と、それに関わって育まれた文化、景観、農業生物多様性などが一体となった世界的に重要な農林水産業システムを国連食糧農業機関(FAO)が認定する仕組みです」。

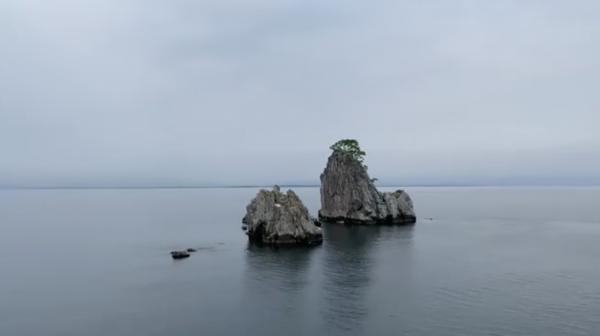

■ この日は、FAOの調査員であるパトリシア・ブスタマンテさんがブラジルからお越しになりました。まず、近江今津にある「今津サンブリッジホテル」での「琵琶湖システム」の概要説明からスタートしました。三日月大造滋賀県知事自ら「琵琶湖システム」についてご説明されました。ブスタマンテさんからは、「琵琶湖システム」を丁寧に視察されながら、あらかじめ提出されていた質問や疑問点を、1日かけて確認されていきました。トップの写真は、「今津サンブリッジホテル」からみた琵琶湖です。あいにくの曇り空でしたが、窓からは水墨画のような素晴らしい風景を眺めることができました。

■世界農業遺産の概要説明の後は、まずは三和漁協に行きました。調査員のブスタマンテさんはエリ漁を視察され、組合長から説明を受けられました。私たち同行者は、組合の事務所で先ほどまでセリをやっていた場所で、今日、水揚げされたアユを見せていただきました。ところで、なぜエリを視察されたのかについても、少し紹介しておきましょう。「琵琶湖システム」の公式サイトでは、次のように説明しています。

湖辺の水田やヨシ帯に向かう湖魚の生態、琵琶湖の水流などを巧みに利用しながら発展し、人々に湖の幸をもたらしてきているのが「エリ漁」です。「エリ漁」は、伝統的な「待ちの漁法」の代表格で、水産資源の保全に配慮する社会的な仕組みとともに、現代に受け継がれてきています。

また、多様な主体による水源林の保全や、琵琶湖の環境に配慮した農業など、水質や生態系を守る人々の取組、森・水田・湖のつながりは、世界的に貴重なものです。

伝統的な知識を受け継ぐ、こうした「琵琶湖と共生する農林水産業」は、千年以上の歴史を有するもので、「森・里・湖に育まれる漁業と農業が織りなす『琵琶湖システム』」として、2019年2月に「日本農業遺産」に認定され、国連食糧農業機関(FAO)が認定する「世界農業遺産」の候補としても認められました。