大学入試とマッチング・学力の3要素

■NPO法人NEWVERYの理事で、大学進学アドバイザーの倉部史記さんには、以前のことになりますが、社会学部のFD講演会に来ていただいたご縁から、facebookでもお「友達」になっていただいています。そのようなことから、今日は、倉部さんのfacebookへの投稿を読ませていただきました。その投稿では、1月14日(日)に毎日放送の「林先生が驚く 初耳学」という番組の中で、「人気ランキングの裏側をバラす! 映画 大学 ホテル」というテーマに関連して大学ランキングに関しては読売新聞の記事が紹介され、その記事は倉部さんが「読売オンライン」に寄稿した記事であるとのご紹介がされていました。「志願者殺到の「人気大学」を選んでいいのか?」という記事です。

■記事の内容を抜粋しながら要約すると以下のようになります。

・「1990年代初頭に200万人ほどだった18歳人口は減少の一途をたどり、現在およそ120万人に落ち込んでいる。2018年以降もこの傾向がさらに進むと見られており、各大学は現在、生き残りをかけて学生募集活動に取り組んでいる状況だ。高校生にニーズのある学部を新設する、キャンパスを都心に移すなど、毎年様々な施策が検討・実行されている。こうした結果が吉と出るか、あるいは凶と出るかを測る上で、志願者数の増減が重要なデータの一つとなっている。」

・志願者数の増減やランキングという情報は、わかりやすく大きな影響力を持つわけだが、大学の実態を反映しているとは限らない。報道されている志願者数は、「一般入試」のデータであり、それは受験者数全体の半分でしかない。多くの大学が複数受験を認める制度を採用しており、これでは志願者数が大学の人気度を測る指標としては、実態を正確に反映しなくなってきた感は否めない。

・併願をカウントしない「実志願者数」と、大学が公表している「志願者数」との乖離かいりがいかに大きい。志願者数を増やそうと無理をすれば広報コストもかかり、入試システムなどにもひずみが生じかねない。「志願者数トップ10に名を連ねる大学は、一見すると経営の面で順調に思われるが、ある意味、『抜けられないレース』に参加せざるを得ない状況に置かれてしまったともいえる」。

・「大学がもし100人の村だったら」。入学生100人のうち12人は中退、13人が留年、30人は就職が決まらないまま卒業、14人は就職するものの早期退職する。4年間卒業・就職し3年以上働いている人はわずか31人に過ぎない。中退者増加の背景には、大学を取り巻く社会環境の変化も。中退者が増えること大学経営にも影響。

・「大学業界がいま直面している課題は、志願者『数』を最大化する募集活動から、マッチング重視の募集活動への転換だ」。「18歳人口の減少が避けられない以上、志願者の数を競ったところで必ず限界は生じる。自校を深く理解し、入学後に伸びる可能性が高く、中退のリスクが低い……。そんな受験生を、少子化の中でどのように追い求めていくのかが問われている」。

・「大学経営者と現場のスタッフが募集についての考え方を抜本的に変えられるかどうかが、いま問われている」。

■2018年以降のさらなる18歳人口の減少の中で、入試を量から質へと転換していくための「良いマッチング」はどうしたら可能なのでしょうか。自分の大学のことが気になります。高大連携や広報・情報発信の仕方の「中身」はどうなのか、それと大学の「理念」や「特色」、「3つのポリシー」との関連からマッチングは行われているのでしょうか。また、カリキュラムとの関連はどうなのでしょう。小さな学部という組織単位でのカリキュラムだけではなくて、学部を超えた異分野の学生が共に学び合うようなカリキュラムは可能なのか…次々に頭の中に考えるべきことが浮かんできます。「良いマッチング」を可能とする条件は何なのでしょうか。「良いマッチング」があってこそ、その後のキャリア支援も可能になるはずです。

■私は、この倉部さんのfacebookへの投稿をシェアさせていただきました。すると、そのシェアした投稿に、株式会社Harajiri Marketing Design代表取締役でマーケティング・コンサルタントの原尻淳一さんからコメントをいただきました(原尻さんは、龍谷大学経済学部客員教授でもあります)。 コメントの中で、フリーランスの編集者・ライターである飯田樹さんの「早慶生の4割強が「AO・推薦」となるワケ『一般入試』の比率を落とす事情」という記事のリンクが貼ってありました。

■記事のタイトルからもわかるように、早稲田や慶応はAO入試の比率を高めていくというのです。試験や偏差値等で学力を測定するこれまでのやり方ではなく、「学力の3要素」を重視した入試を進めていくというのです。「学力の3要素」について、記事ではこのようの説明しています。

「学力の3要素」とは、(1)知識・技能の確実な習得 (2)[(1)を基にした]思考力、判断力、表現力 (3)主体性を持って多様な人と協働して学ぶ態度の3つを指す。文部科学省が取り組んでいる高大接続改革で、この3要素をすべての入試区分で見ることが目指されているのだ。大学には、学力の評価方法をアドミッションポリシーや募集要項で明示することが求められるようになる。

「今まで、学力とは知識と技能を指していましたが、知識・技能をもとに答えが定まらない問題に解を出す力や、主体性・多様性・協働性も見ていきます」(小林氏)

■この記事にある小林氏とは、リクルート進学総研所長の小林浩さんのことです。なぜ、このような「学力の3要素」が重視されるようになっているのか。その点について、小林さんは、次のように説明しています。

「『偏差値の高い大学に入り、大企業に入る』というのが高度成長期日本の成功モデルでしたが、都市銀行の統合が進み、大手メーカーも海外企業に買収されるなど、随分と変わってきました。また、2017年に生まれた子どもは107歳まで生きると言われており、学ぶ時期、働く時期、老後の区分も変化しています。そこでは、詰め込み型ではなく、自分で学ぶ力をつけなければならないのです」(小林氏)

■このような社会的な環境の変化に対応できない大学は、おそらく衰退していくでしょう。早稲田や慶応では、そのよな変化に対応していこうとしているのでしょう。では、自分の大学はどうなのか。対応しようとしているのか。小林さんが言っている、「知識・技能をもとに答えが定まらない問題に解を出す力や、主体性・多様性・協働性」を持っている学生を選ぶ入試になっているのか。さらには、前述の「良いマッチング」に関連してカリキュラムについて述べましたが、そのような学力を持った学生を育んでいくようなカリキュラムになっているのか。とても気になるところです。私の場合は、地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」の開発と運営に関わり、来年度から担当教員に「復活」することから、そのような文脈に引き寄せながら気にしているのです。

■1年間、国内長期研究員としてあまり大学の仕事のことを考えてきませんでした。4月から、また学生の教育や大学の仕事にも取り組んでいくわけですが、そろそろ心や頭の準備をしておかねばなりません。

2018年度の時間割(改訂版)

■2018年度の時間割については、1月5日にアップしましたが、オフィスアワーの時間が抜けていました。これまでは、金曜日の3講時をオフィスアワーの時間に充てていましたが、2018年度は授業が入ることから、火曜日の3講時に移動させました。よろしくお願いいたします。

■オフィスアワーとは、「学修上の問題はもとより、個々の学生生活の諸問題についてみなさんの相談相手となり、より適切な道を見い出すべくアドバイスを与え、大学生活を有意義なものにする手助け」をするための時間です。私が担当するクラスやゼミナールの履修者のための時間ですが、履修していない学生の皆さんの相談でもかまいません。

【追記: オフィスアワーの場所】

■オフィスアワーの場所ですが、2018年度は、4月17日(火)より6号館1階にある「社会共生実習室」を使わせてもらうことにしました。研究室ではありませんので、ご注意ください。(2018年4月10日)

寒波で雪が降る

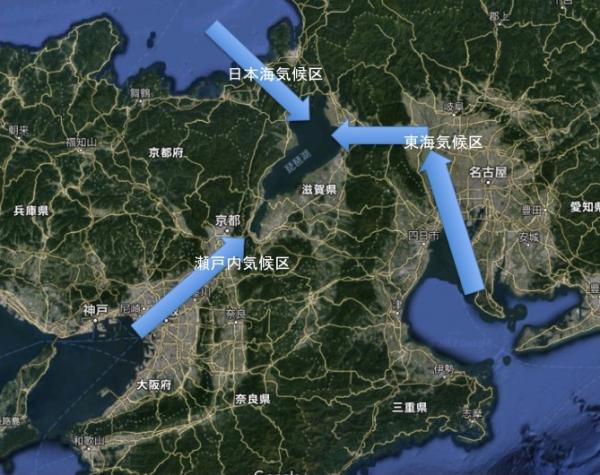

■昨晩から雪が降り始めました。大津市に暮らしていますが、私の住まいは琵琶湖の南湖の西側にあたります。先日のエントリー「滋賀の冬の天候」にも書いたように、滋賀は、日本海側の気候と太平洋側の気候の中間地点になります。私の住まいは、そのちょうど境目辺りになるのです。ということで、昨晩は雪が降りました。雪が降ったと言っても、滋賀県北部の湖北のお住いの方達からすれば、たいした積雪ではありません。除雪についても、朝、ごく簡単に済ませることができました。しかし、滋賀県の各地で雪が降ったようです。しかし、雪の振り方には、南北で大きな差があります。

■トップの写真、そしてその下の段の2枚に分けて撮った写真では、琵琶湖の南から西側に位置する山々が確認できます。左が南になります。右側、北に行くにしたがって、山々が雪で白くなっていくことがおわかりいただけるでしょうか。一番左側は大津市の中心市街地の裏にある音羽山でしょうか。雪が降った気配はあまりありません。写真の中央に高いビルが見えます。プリンスホテルです。その右側に見える山は比叡山です。少し白くなっています。さらにその右側、遠くの比良山系が見えます。真っ白です。写真には写っていませんが、写真のもっと左の方、つまり瀬田川の下流の南郷方面になりますが、そちらは全く雪の気配がありません。この写真から、「滋賀県は日本海気候区、東海気候区及び瀬戸内海気候区が重なり合う地域」であることがよくわかります。琵琶湖のある滋賀県は、若狭湾にも、伊勢湾にも、そして大阪湾にもつながっているのです。

■今日は、伊吹山もよく見えました。米原市に位置する山ですから、かなり北にあるわけですが、湖北のあたりは雲が切れたせいか、伊吹山は太陽の光に輝いていました。この写真は、草津イオンモールの屋上駐車場から撮ったものです。左側が、通常の倍率。右側は拡大しています。この写真にはきちんと写っていませんが、所々、湖北や鈴鹿の山々も確認することができました。大津の街中から見える伊吹山、なかなか素敵です。「こうやって琵琶湖を取り囲む山々を眺めることに意味があるのか」とお思いになるかもしれませんが、滋賀の大地に想いを馳せること、私の中ではちょっとした楽しみなのです。

■今日は、伊吹山もよく見えました。米原市に位置する山ですから、かなり北にあるわけですが、湖北のあたりは雲が切れたせいか、伊吹山は太陽の光に輝いていました。この写真は、草津イオンモールの屋上駐車場から撮ったものです。左側が、通常の倍率。右側は拡大しています。この写真にはきちんと写っていませんが、所々、湖北や鈴鹿の山々も確認することができました。大津の街中から見える伊吹山、なかなか素敵です。「こうやって琵琶湖を取り囲む山々を眺めることに意味があるのか」とお思いになるかもしれませんが、滋賀の大地に想いを馳せること、私の中ではちょっとした楽しみなのです。

■今日は、老母の見舞いに老人ホームに行きました。その帰りにこの景色を眺めました。老母は現在の老人ホームに移動してから1年経ちました。簡単に言えば老いがますます深まってきたように思います。最近はなかなか言葉が出てきませんし、大事な人の名前も出てこなくなりました。今のところ、私の名前はわかるようですけれど。こうなると、仕方がないとわかっていても、ちょっと気が重くなりますね。そんなこともあってかどうかわかりませんが、草津イオンモールの中にある園芸店で、ヒヤシンスの球根が植えられた小さな鉢を買い求めました。ヒヤシンスは、冬の寒さに耐えて春に花を咲かせる植物なのだそうです。まだ、小さな硬い蕾が見える程度ですが、美しい花を咲かせてくれるでしょうか。

無線従事者免許証

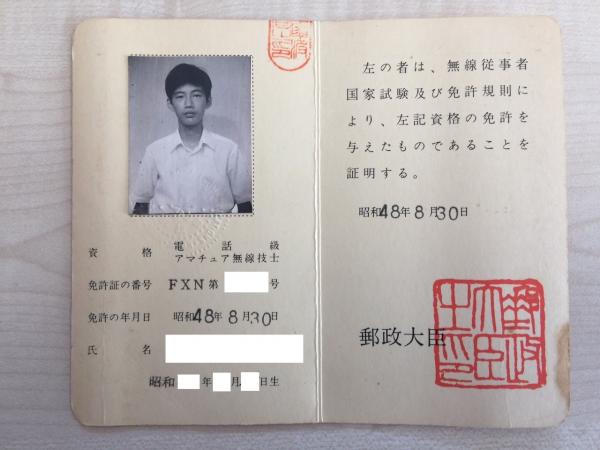

■昨日、研究室の引き出しの中を整理していると、昔の写真や諸々のものが「発掘」されることになりました。ああ、懐かしい。その中に、どういうわけか「無線従事者免許証」というのが混じっていました。本当は、自宅にあるはずなんですが…。

■昨日、研究室の引き出しの中を整理していると、昔の写真や諸々のものが「発掘」されることになりました。ああ、懐かしい。その中に、どういうわけか「無線従事者免許証」というのが混じっていました。本当は、自宅にあるはずなんですが…。

■この「無線従事者免許証」の中を見ると、資格が「電話級アマチュア無線技士」になっています。現在の「第四級アマチュア無線技士」に対応する資格です。免許証の番号の前にある「 FXN」ですが、「F」は免許を発給された地域のことで中国地方を示しています。発給したのは、当時であれば、中国電波管理局でしょうかね。ちなみに、私は当時、広島市内の中学校に通っていました。次の「X」は発給した年です。昭和48年を示しています。「N」は「電話級アマチュア無線技士」ということです。この免許が交付された時、私は15歳の中学3年生でした。確か、電波工学と電波法規の試験を受けました。アラ還となった今と、この当時を比較すると、同一人物とはなかなか思えませんね。念のために白く塗りつぶしていますが、氏名のところは手書きの文字ですし、免許の端には少し茶色い染みが浮かび変色しています。45年前ですから…。

■さて、この免許証の交付を受けて、実際にアマチュア無線局を開局したのかといえば、結局、開局には至りませんでした。当時は中学生で、とても開局するだけのお金を用意できなかったのです。大人になったら開局するぞ…と思っていましたが、実際に大人になるとアマチュア無線に関心を失ってしまいました。私の子どもの頃、アマチュア無線は大ブームだったんですけどね。少年向けの雑誌には、必ずと言って良いほどアマチュア無線の通信講座の広告が出ていました。私は、『子供の科学』や『初歩のラジオ』といった雑誌を通してアマチュア無線に関心を持つようになりました。おそらく、今でも開局しようと思えばできるのでしょうが、そのような気持ちは湧いてきません。ただし、あえていえば、今やアマチュアの世界にしか残っていないモールス通信(CW)には、ちょっと関心があるかもしれません。

■この免許を眺めていると、頭の中に急に、数式が浮かんできました。f=1/2π√LC。インピーダンスという言葉も浮かんできました。しかし、なんの数式だったか思い出すことができません。悲しいですね…。

■ところで、これとほぼ同様の投稿をfacebookにしたところ、いろいろ反応がありました。もちろん反応の多くは、「私、アマチュア無線をやっていました」というものです。びっくりしました。「やっていました」ですから、今はやっとおられないわけです。ブームが去ったといえば、それまでですが、調べてみると、アマチュア無線をしている人は随分減っているようですね。無線の技術やテクニックそのもの、そしてアマチュア無線のコンテスト等に強い関心を持っている方達は別にして、他者とのコミュニケーションを楽しみにされていた方達は、インターネットが普及し、SNSも当たり前の世界になり、スマートフォンで簡単に扱えるようになる時代に移っていく中で、免許の更新やそれに伴う費用を支払ってまで強い関心を持ってアマチュア無線に取り組むことができなくなったのではないか…というのがネット上で見られる意見のようですね。

ツシマヤマネコと農業(その1)

■先月、長崎県の対馬市に出張した時のことを、まだエントリーしていませんでした。対馬には、12月16日から19日まで、3泊5日の日程で行ってきました。

■対馬には、対馬の里山の象徴とも言われるツシマヤマネコが生息しています。しかし、近年、農家の高齢化により耕作放棄地が増加したことにより、ツシマヤマネコにとって生息好適地である人の手の加わった里山環境が減少し、生息数も減少の一途を辿っています。今回の出張(調査)では、このツシマヤマネコの保護と地域活性化に取り組んでこられた一般社団法人MIT(みっと)、佐護ヤマネコ稲作研究会、そして対馬市役所を訪問し、現地視察とともに聞き取り調査を行ってきました。このフィールドは、長年、滋賀県琵琶湖環境科学研究所の淺野悟史さんが調査をされてきたところです。今回は、淺野さんに色々現地でのコーディネートをお願いし、ご案内いただきました。淺野さん、ありがとうございました。

■対馬空港に到着したあとですが、レンタカーを借りて、まずは対馬野生生物保護センターを訪問しました。ツシマヤマネコに関する基本情報を確認するためです。ここは、対馬の野生生物の保護の拠点となる環境省の施設で、ツシマヤマネコなど野生生物の生態や現状についての解説、野生生物保護への理解を深めていくための普及啓発活動や気象野生生物の保護事業等を実施しています。また、全国の動物園と連携しながら、ツシマヤマネコの繁殖に取り組んできました。背景には、1994年に制定された「種の保存法」の存在があります。この法律にもとづき、ツシマヤマネコは国内希少野生動植物種に指定されており、対馬以外のところでは、福岡市動物園で人工飼育と繁殖が行われることになりました。リスク分散という意味でしょうが、福岡以外の全国各地の動物園とも連携して事業を進めているようです(ちなみに、私がツシマヤマネコのことを知ったのは、京都市の岡崎にある京都市動物園の中の展示でした)。また、対馬市にはツシマヤマネコ野生順化ステーションが設置されています。ここでは、島外の動物園で生まれたヤマネコが対馬の自然の中で生きていけるように、つまり野生復帰できるように訓練が行われているとのことです。

■さて、対馬野生生物保護センターでは、実際に生きているツシマヤマネコを拝見することができました。生きたツシマヤマネコとの対面は、これが初めてでした。人生初ということになりました。お名前は「福馬」くんと言います。「福」岡の動物園で生まれて、対「馬」で育ったことから「福馬」と名付けられているのです。イエネコとは微妙に形が違いますね。胴長短足で尾は太くて長いですね。耳の後の白い斑点があります。額には縦縞があり、耳の先が丸いことも特徴です。展示の解説を読んでいると、氷河時代、朝鮮半島と日本列島が陸続きだったときに渡ってきたアムールヤマネコの末裔がツシマヤマネコで、もともとは、ベンガルヤマネコから別れてきた種類なんだそうです。西表島のイリオモテヤマネコの先祖も、ベンガルヤマネコとのことです。

■ツシマヤマネコの現状については、対馬野生生物保護センターのこのページにコンパクトにまとめられています。そこでは、生息数について、以下のように解説しています。「1960年代の調査では、推定生息数頭数は250~300頭と報告されていますが、1994~1996年度に環境庁が行った調査では、70~90頭という結果が得られました。 ずいぶん生息数が減ったことがわかります。また、以前は対馬全島に分布していましたが、現在は狭い地域に分断されてしまっています」。生息数が減少した原因としては、冒頭に述べたように、まずはツシマヤマネコにとって生息好適地である人の手の加わった里山環境が減少したことが大きいわけですが、それ以外にも、イエネコからの病気(ネコエイズ)の感染、鶏をイタチなどから守るトラバサミで死んでしまったり、犬に噛まれたり、自動車に轢かれたり…といった理由が挙げられています。

■少しずつになりますが、時間かけて、このツシマヤマネコと農業のことをエントリーしていきたいと思います。

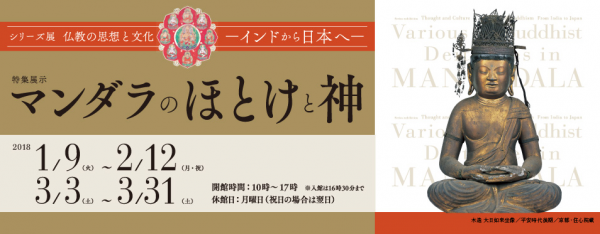

龍谷ミュージアム シリーズ展 「仏教の思想と文化 -インドから日本へ- 特集展示:マンダラのほとけと神」

■ひとつ前のエントリーで、華厳経と曼荼羅のことについて触れましたが、龍谷ミュージアムでは、9日からシリーズ展 「仏教の思想と文化 -インドから日本へ- 特集展示:マンダラのほとけと神」を開催しています。以下は、この特集展示の解説です。

シリーズ展では、インドで誕生した仏教が日本に至るまでの2500年の歩みを、大きく「アジアの仏教」と「日本の仏教」に分けて通覧しています。その中で、今回は「マンダラ」を特集展示として取り上げます。

インドで生まれたマンダラ(曼荼羅)は、聖なる時空に複数のほとけや神を表した礼拝対象を指し、密教の儀礼で用いられました。これが日本に伝わると、密教のマンダラにとどまらず、浄土曼荼羅や垂迹曼荼羅も含みこまれました。今回の特集展示では、両界曼荼羅をはじめとする密教曼荼羅や、そこに表された個別のほとけ・神を表した石彫や仏画、広い意味での様々な「マンダラ」を展示いたします。

■時間をみつけて、近いうちに行ってみたいと思います。

世界仏教文化研究センター公開研究会「人類知のポリリズム―華厳思想の可能性―」

■2月11日に、龍谷大学の世界仏教文化研究センターが開催する公開研究会「人類知のポリリズム―華厳思想の可能性―」に参加します。中沢新一さんや、臨床心理学の河合俊雄さんが講演をされるからでしょうか、すでに定員はいっぱいになり申し込みは締め切られています。コーディネーターは、センターの博士研究員である唐澤太輔さんです。唐澤さんは、今回の開催趣旨を以下のように述べておられます。上記のチラシの裏側のメッセージ、読みづらいと思いますので、ここに改めて書き起こしておきます。ずいぶん以前のことになりまずか、講演をされる河合俊雄さんのお父様、河合隼雄さんと中沢新一さんとの対談を本で読んださい、お二人が華厳経や曼荼羅について語り合っておられたように記憶しています。『仏教が好き!』(朝日出版社)です。

華厳思想は、大きな可能性を秘めています。

現代において、それは、仏教の枠を超え、現代哲学、深層心理学、量子力学、アートなど、様々な視座から捉えなおされようとしています。

華厳思想の「在り方」は、重々無尽に異なる複数の拍子が重なり合うポリリズム(複音)のようです。私たちはまるで心地よいリズムに導かれるように、この華厳思想の研究を開始しました。そして現在、仏教学のみならず、人類学、哲学、心理学的視点を盛り込んだ多角的・複合的な研究を行っています。華厳思想には、人類の営為における重要な通奏低音が隠されているのではないでしょうか。その重々無尽の知は、分断・分裂・孤立が目立つこの現代社会における大きな指針となり得るのではないでしょうか。自然破壊や人間同士の関係の断絶が目立つ今、動的かつ柔軟な、すなわち華厳的な「つながり」を見直すことは急務だと思われます。

今回は、思想家・人類学者の中沢新一氏(明治大学野生の科学研究所所長)と臨床心理学者の河合俊雄氏(京都大学こころの未来研究センター教授)をお招きし、若研究者を交えた公開研究会を開催いたします。

<第一部>では、龍谷大学所属の若手研究者3名による研究発表を行います。まず、知の巨人と言われた南方熊楠の生命感と華厳思想とのかかわりについて、唐澤太輔が発表します。次に、明恵による夢記に見られる華厳思想の影響と意味について、野呂靖氏が発表を行います。最後に、東アジアの密教と華厳思想の結びつきについて、亀山隆彦氏が発表します。

<第二部>では、まず、河合俊雄氏から、現在の臨床心理学、特にユング派心理療法と華厳思想のつながりについてご講演いただきます。次に、中沢新一氏から、華厳思想をベースとした「レンマ学」とはいかなる学かについてご講演いただきます。

<第三部>では、発表者によって「華厳研究のこれから」と題したディスカッションが行われます。

本研究を通じて、ご来場のみなさまと、華厳思想から現代を捉え直す根本的な意義などについて考えていくことができれば幸いてです。

■河合隼雄さんと中沢新一さんの対談『仏教が好き!』(朝日出版社)の最後の章に、「大日如来の吐息-科学について」というタイトルの章です。この章を少し進んだあたりから、量子論のマトリックスの話しから胎蔵界曼荼羅へと話しは展開していきます。私が最初にこの本を呼んだ時に気になり、ずっと記憶の中に止まっている部分です。

(中沢)曼荼羅は一つ一つの細部には神様が配置されていて、それぞれが自由な動きをしていますが、その動きは全体に及んでいき、また自分も全体のほうから影響を受けつつ、変化いしていきます。ですから、曼荼羅には中心に立って、全体に号令を出して動かしていくものはいません。そういうものがあるとしたら、曼荼羅のさらに奥のヴァーチャルな全体性しか考えられません。それをとりあえず、大日如来と呼んでいますが、この方は宇宙の根本とされる、密教で最高位にある仏様なんですが、曼荼羅のプログラマーじゃないんですね。

(中沢)曼荼羅の内部では、一人ひとりの、どんな細部に潜んでいる小さな神様も、それぞれが勝手に動いています。しかしその一人ひとりの動きは、ただちに全体につながっていきますから、勝手に動きながら、真ん中にいる大日如来の意図とシンクロニシティー(同時性)の関係で結ばれていることになります。

(河合)だから「統一理論」という考え方自体が間違っているかもしれない。「曼荼羅」は調和しているけれど統一ではない。

(中沢)一人ひとりは好き勝手いに動きながら、シンクロニシティーの原理で通信をおこなって、全体調を保ちながら、自律的に動いているわけです。こういうの、いいですね。河合隼雄的でしょ。

(河合)それが僕の理想像です。

(中沢)しかも通信手段は、大日如来のポワーッという煙の動きで。

■このような話しを読んで、当時、流域管理に関する文理融合の研究プロジェクトに関わっていた私には、ピンとくるものがありました。特に、流域と限らなくても良いのですが、ここで語られていることは、重層化された、多様な空間スケールを入れ子状に含む環境を、それらの空間スケールに分散した多様な主体がコミュニケーションを行いながら維持していくための人-社会-環境のイメージを与えてくれるように思えたからです。空間スケールを超えて、主体間に対称性がどのように成立しうるのかということであり、言い換えれば、究極の環境ガバナンスとはどのようなことなのか…といった問題とも関連しています。

■このようなことを言うと、「はあ? 何を言っているんだ」と思われるでしょうね。しかし、以前に出版した『流域環境学 流域ガバナンスの理論と実践(和田英太郎 監修/谷内茂雄・脇田健一・原雄一・中野孝教・陀安一郎・田中拓弥 編,2009,京都大学学術出版会)の通奏低音として流れている原理的発想は、ここで河合さんと中沢さんが語り合っておられることと、どこかでシンクロしています。と言いますか、この本の企画を考える際に、私の念頭にあったことのひとつは、この河合さんと中沢さんが対談で語られている内容だったのです。そしてあえて、もうひとつあげるのならば、中沢新一さんが『蜜の流れる博士』もそうかもしれません。もちろん、この上記の公開研究会の中で語られるキーワード「ポリリズム」(複音)とも関係してきます。

【参考】■上記の公開研究会に関連して、以下もお読みいただければと思います。

「南方曼陀羅」と『華厳経』の接点 (唐澤太輔 龍谷大学仏教文化研究センター)

公開講座:南方熊楠の新次元 第三回「明恵と熊楠」レポート

琵琶湖の水草問題に取り組むプロジェクト(その8)

■先月の中旬のことになりますが、水草問題プロジェクトの2回目の会議が開催されました。当初、想定していた様々な業界や専門の皆さんにお揃いいただいたことになりました。チーム名も決まりました。「水草は宝の山」プロジェクト。通称は「水宝山」(すいほうざん)です。様々な業界や専門の皆さんが揃われると、それぞれの方の「餅は餅屋的」な深さの凄みを感じるし、加えて、相補的な関係も生まれてくるように思います。この会議では、いろいろご意見やご提案をいただきました。こういうのはとっても素敵です。楽しいです。

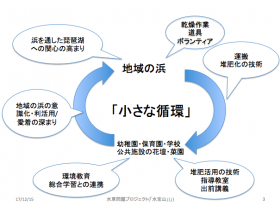

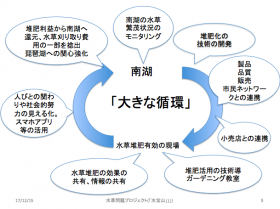

■私たちのプロジェクト「水宝山」の目指すところは、簡単に言えば、水草をめぐる「大きな循環」と「小さな循環」と呼ぶ社会的な仕組みを、様々な方達との連携の中で生み出していくことなんですけどね。「大きな循環」は、県によって刈り取られた水草の有効利用をもとにしている。「小さな循環」は、浜に漂着した水草の有効利用ですし、「大きな循環」では、南湖に茂る水草を刈り取ったあと、どのように社会的な仕組みで有効利用していくのかということと、その有効利用の中から生まれたお金を再び水草を刈り取る費用に回していくことが目指す目標になります。

■1人1人では、「水草には困ったものだ」と思っていても、つながって行かなければ問題は解決しません。有効利用に加えて、そこに「楽しい」「嬉しい」そのような感情が伴う活動が生まれていけば、この循環は回り始めるはずです。多くの人びとの参画の中で、そのようなアイデアが生まれて、形になり、実現してこの循環を回していければと思っています。皆さんに関心を持っていただきたいことから、「前出し」ということになりますが、ちらりと簡単な情報を小出しさせていただきます。

「ほぼ日5年手帳」

■紙の手帳を使っています。iPhoneもiPadもよく使っているのですが、手帳が相変わらず電子化しません。に紙ベースの方が性に合っています。ということで、ここ数年は、「ほぼ日手帳」を使っています。「ほぼ日手帳」には、文庫本サイズのオリジナル、オリジナルの倍のA5サイズのカズン、英語版のplanner、週間タイプのweeks、以上の4種類があります。これもいろいろサイズを試してみましたが、結果として、一番普通のサイズ「オリジナル」を使っています。昨年も「オリジナル」を使っていましたが、途中から、1日ごとのページ(「1日ページ」)をほとんど使わず、月間ページだけを使うようになっていました。これではせっかく「ほぼ日手帳」を使っても、あまり意味がありません。ということで、今年は、スケジュー管理は月間ページに、記録は月間ページにと使い分けながら、丁寧に日々の出来事を記録に残しています。

■紙の手帳を使っています。iPhoneもiPadもよく使っているのですが、手帳が相変わらず電子化しません。に紙ベースの方が性に合っています。ということで、ここ数年は、「ほぼ日手帳」を使っています。「ほぼ日手帳」には、文庫本サイズのオリジナル、オリジナルの倍のA5サイズのカズン、英語版のplanner、週間タイプのweeks、以上の4種類があります。これもいろいろサイズを試してみましたが、結果として、一番普通のサイズ「オリジナル」を使っています。昨年も「オリジナル」を使っていましたが、途中から、1日ごとのページ(「1日ページ」)をほとんど使わず、月間ページだけを使うようになっていました。これではせっかく「ほぼ日手帳」を使っても、あまり意味がありません。ということで、今年は、スケジュー管理は月間ページに、記録は月間ページにと使い分けながら、丁寧に日々の出来事を記録に残しています。

■加えて今年は、元旦から「ほぼ日5年手帳」も使っています。手帳なんですが、5年日記のようなものです。1日につき178マスの方眼スペースに、その日あったことをなんでも良いから書くのです。自慢ではありませんが、日記を続けられた試しがありません。その私が、「ほぼ日5年手帳」です。あまり日記と考えずに、淡々と、その日あった出来事を記述するだけにします。込み入った考えは書き込まないようにします。字だって相当汚いです。そもそも、書く欄が小さいので、簡単なことしか書けません。でも良いのです。とにかく続けるのです。まだ8日目ですが…。とにかく続けるのです。

インターネットで気になった記事

■以下は、最近、ネット上で見つけて気になった記事です。メモのようなものです。

「民営化」から「再公営化」へ。パリ、市民参加で45億円のコスト削減、ウェールズ、非営利法人による運営(ビッグイシュー・オンライン2017年03月23日 22:00)

まちづくりしたい人だけが参加するのはまちづくりとは言えない。「日本でもっとも市民自治の進む」といわれる静岡県牧之原市の新たな取組みとは?(1.8K 2017.12.01 supported by greenz people)

31歳目前に「余命5年」 大切なもの知った女性経営者(1/8(月) 15:58配信 朝日新聞)

いくつもの時間 鷲田清一 (2018/1/7付日本経済新聞 朝刊)

「学歴」という最大の分断 大卒と高卒で違う日本が見えている(2016/12/30 06:01 石戸諭 BuzzFeed News Reporter, Japan)

台湾の高齢化を支える介護「移民」――外国人が溶け込む社会の実情( 1/5(金) 10:11 配信)

教室に居場所がないなら、図書館カフェにおいで。田奈高校にある「ぴっかりカフェ」は生徒が安心できる校内の居場所