岩手県立大学総合政策学部3期同窓会

■先週の土曜日、岩手県立大学総合政策学部3期生の皆さんの第2回目の同窓会が、岩手県盛岡市にある「ホテル東日本盛岡」のレストランで開催されました。私は、1998年から2003年までの6年間、総合政策学部地域政策講座に助教授として勤務していたこともあり、この同窓会にご招待いただきました。滋賀と岩手は離れています。遠方ではありますが、「国内研究員をしている今年じゃないと、時間的にも精神的にも余裕がないので、皆さんにお会いできないかも…」と思い、盛岡に出かけることにしたのです。今回の同窓会では、3期生の皆さんはもちろんですが、懐かしい先生方にもお会いすることができました。特に、ご退職された先生方とは、こういう場がないとたぶんお会いすることはできないと思います。

■3期生の皆さんは、現役入学であれば今年で36歳になるのだそうです。社会の中堅として頑張っておられます。総合政策学部の1学年の定員は100名。3期生も100名の仲間がいます。今回も県外・関東方面からの参加者も多数おられたわけですが、5年前の前回と比較して、少し参加者が少なかたったようで(3期生は19人、教員は5人)。前回の同窓会の後、結婚されたり、転職されたりされた方も多数おられます。育児や自分の仕事に必死で、なかなか同窓会に参加できない方も多数おられたのではないかと思います。しかし、このまま同窓会を定期的に継続して開催していって欲しいと思います。私ぐらいの年代になれば、懐かしくなってもっと多くの方達が参加されるようになると思うからです。

■3期生は36歳ですが、結構な皆さんが転職されていました。なかには、一度民間企業に5年間勤務した後、薬学部に入り直して薬剤師になった人もいました。また、岩手で就職していたけれど、東京のIT企業に転職した人もいました。もちろん、ずっと岩手に勤務されている方もおられます。岩手銀行で働いている方がおられました。定期的に滋賀銀行と交流しているのだそうです。滋賀に来て鮒寿司を食べたと教えてくれました。卒業生の皆さん、関西に来られる時は、ぜひ一緒に飲みたいものです。また、関東方面の方達だけで関東支部の同窓会もやっていただければと思います。退職されて、自宅のある東京に暮らしている先生方も多数おられます。

■同窓会の後は、別の会場におられた元同僚の先生方に会いに行きました。この日は、盛岡駅前のサテライトキャンパス(岩手県立大学アイーナキャンパス)で、博士課程の中間報告会が開催されていました。その慰労会が行われていたのです。皆さんお元気でした。私と入れ替わりぐらいで(14年前…)総合政策学部に赴任された関西出身の先生とも知り合いになれました。仲良くしていただいていた先生が来年定年ということで、少し驚いたりもしました。定年後は郷里の青森に帰られるそうです。いつも思いますが、時間の経過は加速度を増していきますね。

■下段右は、ホヤの刺身です。岩手県はホヤの本場です。ホヤは獲れたてが一番美味しく、短い時間で鮮度が落ちていきます。関西では、ホヤ刺に出会うことはまずありません。たまに食べることができても、美味しい満足のいくホヤではありません。今回は、非常に美味しくいただきました

■で、これでお終いかと言えば、さにあらず。私は、総合政策学部にいたとき、盛岡市の郊外にある県立大学の教員住宅に暮らしていました。その教員住宅のそばには「三鶴」という居酒屋があり、そちらのご夫婦には大変お世話になりました。ということで、同じ大講座の同僚だった先生と一緒に、ご挨拶に伺うことにしたのです。ご夫婦ともお元気でした。4年ぶりの再訪でした。遠く離れた岩手に、こうやって、懐かしくお会いすることができる人びとがたくさんいるって、幸せなことですね。また、ありがたいことだと思います。

■今回は3期生の皆さんとの同窓会でしたが、1期生や2期生の皆さんの同窓会にも参加してみたいものです。ぜひ、企画してください。

人間の進化と共同養育

■朝日新聞の鷲田清一さんのコラム「折々のことば」、5月26日は、京都大学総長で霊長類学者、ゴリラの研究で有名な山極寿一さんのことばでした。「赤ちゃんの声はいつでも世界の関心の中心になるような力をもっている」。ああ、初孫が生まれてなおのことですが、本当にその通りだと思います。そのことを、「現在進行形」で実感しています。引用されている山極さんのこのエッセーをきちんと読んだわけではありませが、ここからわかることは、人間は、周りの人びとが「よってたかって赤ちゃんをあやす」ような、「共同養育」の仕組みを進化の過程で作り上げてきたということです。しかし、現代社会の育児環境との間には大きなギャップがあります。

■朝日新聞の鷲田清一さんのコラム「折々のことば」、5月26日は、京都大学総長で霊長類学者、ゴリラの研究で有名な山極寿一さんのことばでした。「赤ちゃんの声はいつでも世界の関心の中心になるような力をもっている」。ああ、初孫が生まれてなおのことですが、本当にその通りだと思います。そのことを、「現在進行形」で実感しています。引用されている山極さんのこのエッセーをきちんと読んだわけではありませが、ここからわかることは、人間は、周りの人びとが「よってたかって赤ちゃんをあやす」ような、「共同養育」の仕組みを進化の過程で作り上げてきたということです。しかし、現代社会の育児環境との間には大きなギャップがあります。

■このことについては、以下の動画をご覧いただければと思います。YouTubeで見つけました。これって、法律的にはどうなんだろう…。そのうちに、見られなくなると思います。NHKスペシャル「ママたちが非常事態!? 最新科学で迫る にっぽんの子育て」です。以下は、番組内容のメモです。

・女性が母親になる時、脳の30箇所以上が肥大し、子育ての能力が高まっていることが、アメリカの研究からわかってきた。

・ところが日本では母親たちに非常事態。出産後の鬱の発症は、一般に比較して5倍。7割の母親が子育てで孤立を感じている。

・不安や孤独感。子育てがうまくいかないのは、自分のせいではないかという苦しみ、助け合いたい夫に対してイライラが止まらない。育児中の母親のストレスは、ほぼ一日中。救いを求めて繋がりあう「ママ友」とは、日本だけの特異な現象。

・ママたちの不安と孤独は、人類700万年の進化にさかのぼる深いわけがある。

・1人の育児中の女性。仕事で忙しい夫。毎日遅くまで帰ってこない。妻は自信がない。1人だと不安ばかり。不安と孤独に耐えられず、薬にも頼るうように。「何の地獄かと思った」。子どものことで自分が落ち込んだり、自信がなくなったりするんだと驚いた。

・このように孤立を感じている女性は7割。なぜ不安なのか。最新の科学では、次のことがわかってきた。女性の卵巣の中で分泌されるエストロゲンは、妊娠中分泌量が増えるが、子供を産むと急激に減少する。すると神経細胞の働き方が代わり、強い孤独や不安を感じやすくなる。なぜか。・京大、松沢哲郎教授。チンパンジーの研究者。チンパンジーは子どもが生まれてから5年間、つきっきりで世話をする。だから、チンパンジーの母親は孤独感に苦しまない。ポイントは、チンパンジーと人間の共通の祖先から別れたのは700万年前にさかのぼる。

・松沢さん、調査に向かう。アフリカ・カメルーン。ユニークな部族。ジャングルの中の小さな集落。森を移動する人=バカ族。太古の人類の生活を今も維持。

・歯の生え方で年齢をみて家族構成を調べると、ある女性には11人の子どもがいた。互いに年齢が近い。たくさんの子どもを次々に生んでいる。これはチンパンジーとは違う、人間の大きな特徴。チンパンジーは子どもの世話にかかりきりの5年間、妊娠をしない。人間は毎年でも子どもを産めるように変化した。人間は多くの子孫を残し繁栄している。しかし、育児をしながらでも、次々に出産できる仕組みが必要だ。太古の時代に作った仕組みがバカ族には残っている。生後3ヶ月の赤ちゃんを残して森に仕事をしに行く。別の女性が育児や授乳を行う。他人に任せるのは動物の中でも人間だけ。共同で養育するという独自の子育て術を編み出した。「共同養育」。

・出産直後にエストロゲンが減少するのは、共同養育を母に促すためそうなっているのではないか。不安や孤独を感じれば、仲間と一緒に子育てをしたくなる。松沢さん、「人間は進化の過程で共同で保育をするようにできていて、必要な時は子供を預けられるにできているのに、現在は誰も助けてくれるわけではない。そういう風には人間は作られていない」。今も、共同養育の本能が。ところが、8割が核家族。欧米と比較しても、夫が育児や家事に参加する時間も極端に短い。ベビーシッターのような共同養育の現代版とも言えるサービスも、日本ではほとんど利用されていない。

・本能的な共同養育の欲求と、それがかなわない日本の育児環境の溝が、ママ友と繋がりたい衝動に駆り立てている。

・進化の過程で獲得してできたものは、簡単には変わらない。母親たちを支えてきてくれた環境が、崩壊している。これは人類の危機。

・孤立した中で、「私って母親失格」と思う人が多くなっている。出産後、子どもの夜泣きに苦しむ。夜泣きがひどいのは自分のせいと思う人も少なくない。胎児の時の睡眠時間は、昼も夜も浅い眠りと深い眠りを繰り返す。昼よりも夜の方に目覚めていることが多い。胎児は活動することで母親の血液から多くの酸素を奪う。そこで母体に負担をかけないように、夜間に目を覚ます睡眠リズムになっている。ところが、生まれた後もしばらく変わらない。それが夜泣きの原因。母体を守る仕組みが、出産後に母親を苦しめていた。

・人間の生まれた時の脳は大人の1/3程度。それはなぜか。人類が2足歩行を始めた700万年前にさかのぼる。2足歩行で骨盤の形が変わり、産道が狭くなった。胎児は、この産道を通り抜けて出てくれるように脳が未熟で小さいうちに生まれてこなくてはならなくなった。人間の脳は10年かけてゆっくり発達していく。・2歳から始まるイヤイヤ期。自分の欲求を制御できない。このイヤイヤ行動にも訳がある。「我慢する力」がない。目先の欲求に我慢ができない。イヤイヤ期の子どもの脳は、前頭前野が未発達。この前頭前野は抑制機能を担っている。表層の前頭前野が発達していないと、抑制できない。前頭前野の発達には時間がかかる。人間はゆっくり脳を発達させることで、どんな環境でも適応できるようになっている。こういうことを知ることで、気持ちが楽になる。

・母親は、子育てができて当然と思うことが間違い。アフリカ・カメルーンのバカ族。幼い子どもの時から子育てを手伝う。そうした経験が、母親になるための準備になっている。・日本での実験。出産を経験していない女子大生たち。3ヶ月に渡り、週に1回2時間、赤ちゃんの世話を体験する。すると、泣いている赤ちゃんを見た時の脳に大きな変化が現れた。育児に関わる脳の働きが活発になり、赤ちゃんに親しみを感じやすくなっていた。女子学生たちの脳に、「母性」を生む活動が現れた状態。

・母性は決して生まれつきのものではなく、色々な体験をする中でスイッチが入り、自分が妊娠し出産することによって本格的に母性が活動を始める。

・出産前に赤ちゃんと触れ合う機会がない現代社会のママたちは戸惑っても当然なのだ。

・経験が大事。母性は経験の中で育ってくる。・夫に対してイライラする。驚くデータ。子育て家庭の離婚件数か一番多いのは、0〜2歳のとき。

・夫の行動にストレスを感じている。育児に不慣れな夫にイライラが収まらない。出産後は夫婦の会話も減り、夫は妻の変化に戸惑い。子どもを産むと一変する。

・出産後に分泌されるホルモンが原因。出産時、脳下垂体から大量にオキシトシンが分泌される。オキシトシンは筋肉を収縮させる。出産の時に子宮を収縮させる。授乳でも乳腺を収縮させる母乳を出す。オキシトシンが脳にも影響して、愛情が湧いてくる。ネズミの実験。オキシトシンが分泌していると激しい攻撃。オキシトシンには、愛情を深めるだけでなく攻撃性も高める働きがある。・育児中の子どもの感情は、天秤に例えられる。相手から少しでも快いものが与えられると、それがオキシトシンの働きかけで強められ愛情が深まり、逆に少しでも不快なストレスが与えられると攻撃的になる。こうして、オキシトシンの多い育児中の母親の感情は、少しの快や不快で大きく揺れ動くことになる。夫が育児に非協力的だと攻撃的になる。

・これもひとえに、自分の子どもを守るための戦略。自分が信頼できそうにない人がいたら、そういう人が自分の子どもに接近してきたら守る、攻撃する。

・オキシトシンを、攻撃ではなく愛情に向かわせるにはどうしたら良いのか。母親がリラックスできるのは授乳している時。それから、夫が妻と向き合って会話をする時。会話しているお父さんはお母さんの方を向いて育児の悩みを真面目に聞いてあげていた。気持ちに寄り添って聞いていた。具体的な解決法やアドバイスがなくても話が受け入れられてリラックスしていた。

・すごいと母親を認めてあげるお父さん。そういう人が身近にいてくれるとき、母親はリラックスする。いろんな人に認められると楽になる。

・科学的な知見に基づく子育てに対する理解が社会に浸透していない。正しくみんなが理解できる仕組みを作っていく。

■番組のなかには「母性」という言葉が登場します。この言葉がもつイデオロギー性に警戒感を持つ方たちも多くおられると思います。私自身は、社会学を勉強してきたわけですが、このような人類進化やその進化の過程で獲得した身体のメカニズム、非常に関心があります。そのことを理解した上で、どのように現代版の「共同養育」の仕組みを作っていけば良いのを考えないといけないと思うわけです。番組中では、「母親たちを支えてきてくれた環境が、崩壊している。これは人類の危機」との指摘もありました。私もそうだと思います。では、どうしたらその危機を乗り越えていくことができるのか、乗り越えていくための仕組みとはどのようなものなのか、そのことを様々な人びとと一緒に具体的に考えていく必要があるんだと思います。

■私は、この番組を視て、「共同養育」とは「子育てを家族の外に向かって開いていく」ことではないのかなと思いました。それが社会の基盤になければならないとも思いました。子育ては、「私的」なこととして個人に(母親に)押し付けるのではなく、夫婦だけの問題でもなく、社会として支える仕組みが必要なのでしょう。もちろん、保育園の整備とか待機児童の解消とか…そういった問題も含まれますが、それだけではないでしょう。子育てが母親だけに押し付けられている状況の中で、母親の孤独や孤立をなくしていくための方策を考えていかなければなりません。夫の育児休暇、ワークライフバランス、「ママ友」のネットワーク、「ママ友」ネットワークを媒介とした「パパ友」ネットワーク、おばあちゃん・おじいちゃんの力、地域社会の中での子育てに関わる活動やイベント…様々なことが関連してきますね。

■しかし、現実には、厳しいものがあります。マタハラ(マタニティハラスメント)という言葉が話題になっています。満員電車の中で妊娠している女性に対して攻撃的な態度をとる人がいることも話題になりました。保育園や幼稚園を迷惑施設のように考える人たちがいます。電車等の中で泣く小さな子どもに対して不寛容であったり…。どうも現代の日本の社会は、「子育てを開く」のとは反対の方向に向かっているように思えます。アフリカのカメルーンのバカ族の皆さんの「共同養育」の仕組みを、現代の地域社会ではどのように再生していけば良いのでしょう。小さいことでも、何か試みとして地域社会の中から実践できないのでしょうか。私は孫が生まれたおじいさんですが、とても気になります。

■この動画と合わせて、以下の関連記事もお読みいただければと思います。山極寿一さんの講演録です。

ゴリラの社会に探る人間家族の起源

まだまだ続いている異常なアクセス…(4)

■週に1回、アクセスカウンターの数字が異常に伸びる件の続報です。気持ちの悪い、意図がわからない全文検索、やめていただきたいと思います。4月4日に、アクセスカウンター1400を超えました。その後も、だいたい週に1度だけ、1400を超えるアクセスがありましたが、今週は2回。5月16日(火)「1520」、そして5月18日(木)で終わったかなと思ったら、またまた昨日「1441」となりました。技術的に対応できそうなので、専門家からのアドバイスを受ける予定です。

4月4日(火)「1400」超

4月12日(水)「1470」

4月18日(火)「1446」

4月25日(火)「1516」

連休中は不明…

5月11日(木)「1495」

5月16日(火)「1520」

5月18日(木)「1371」

5月30日(火)「1441」

ランの再開

■5月23日からランニングを再開しました。再開とはいっても、身体は、「飲兵衛」の普通の59歳のおじさんのそれに完全に戻っています。以下が、ここ1週間ほどの記録です。もう少し、練習したかったのですが、どうしても時間が取れない時があります。とはいえ、おじさんですから、無理をすると脚が壊れてしまいます。特に、膝とか足首とか…。年寄りなので、ほどほどで練習しないと故障してしまいます。

5月23日(火) : 5.0km :

5月24日(水) : 休み

5月25日(木) : 5.7km :

5月26日(金) : 4.7km :

5月27日(土) : 休み

5月28日(日) : 5.0km

5月29日(月) : 休み

5月30日(火) : 8.0km

■昨日は、結局、走ることができなませんでした。iPhoneの復帰にいろいろ手間がかかりました。家族に車で大学まで迎えに来てもらって、母親が入所する老人ホームに行き見舞いました。ところが、病院から退院できたのは良いけれど、老いがいろんな面で深まってきているなあと少し重い気持ちで帰宅しました。もう、外はすっかり暗くなっており、その時間から買い物をして夕飯を作るということは難しい…。もちろん、走ることはできません。家族の提案でビーフスーキを食べに行くことになりました。我が家では、滅多にないことです。もっとも、いわゆる霜降り肉ではなくて、赤身のアンガス牛です。「年をとったら、肉もちゃんと食べないといけない」と言われて、そうかもなとも思いました。普段は、魚、豆腐、納豆、お浸し…のような志向で、肉肉しい食事をしていないものですから。完全かな和食志向です。

■今日は午前中に走ってみました。アンガス牛の効果?!でしょうか、8kmを6分30秒/km程度のスピードで走ることができました。気のせいだとは思うのですが、ちょっと今日は身体が軽かったような気がします。アンガス牛のおかげ、ということにしておこうと思います。瞬間最低体重は、73kg台に突入しました。とはいえ、これは汗で減っただけです。いつもの大津駅前の居酒屋「利やん」に行って生ビールを2杯飲むと元に戻るわけです。もっとも、8kmを走ることができて満足しました。もうしばらく、8km程度でフラットな道を走り、そのうちにアップダウンのあるコースに切り替えるつもりです。日差しが強くなってきたので、今日から度付きサングラスを使用しています。道路に反射する紫外線が目に入り、白内障になりやすくなるとベテランランナーから教えてもらいました。ということで、このサングラスを使用することにしました。

■ところで、例の「ELECOMの体組成計」を楽しんで使っています。ランニングのおかけで、1kg程度ですが、体重が減りました。もちろん、食べる量も気にしています。体組成計では、内臓脂肪は「やや高め」、BMIは23.4、体脂肪率は22%、骨格筋率は39%、骨量2.4kg…という具合に出てきます。当面は、内臓脂肪を減らしていくことを目指します。秋になり涼しくなった頃には、体重は68kgまで絞り込みたいと思います。頑張ります。68kgになると、BMIは18.5程度に。内臓脂肪レベルと体脂肪率は下がり、骨格筋率は上がるでしょう。そして、基礎代謝量も上がると思います。基礎代謝が上がると、太りにくくなります。「食事の摂取カロリー」−「運動の消費カロリー」−「基礎代謝量」がマイナスになっていれば、痩せていくんでしょうか?? そうであれば、今日は、「ランニング」が700kcal、「基礎代謝量」がだいたい1560kcal前後ですから、「食事の摂取カロリー」を2260kcal以下にすると痩せていくという計算になりますね。たぶん…。こんな考え方であっているのかな??

iPhoneが動かなくなった…

■先日のこと、いつも使っている「iPhone6 plus」がハングアップして動かなくなりました。仕方がなく、大阪心斎橋にあるアップルショップまで出かけました。「iPhone6 plus」の「iOS」のアップデートがうまくいっていないために、動かなくなってしまったのです。なんとか元に戻して欲しかったのですが、工場から出荷した時の初期の状態に戻さざるを得ませんでした。

■先日のこと、いつも使っている「iPhone6 plus」がハングアップして動かなくなりました。仕方がなく、大阪心斎橋にあるアップルショップまで出かけました。「iPhone6 plus」の「iOS」のアップデートがうまくいっていないために、動かなくなってしまったのです。なんとか元に戻して欲しかったのですが、工場から出荷した時の初期の状態に戻さざるを得ませんでした。

■ということで、手持ちの「iMac」につないで復元させようとしたのですが…。最初は、作業にかかる時間について「残り時間:約1時間」が表示されていたのですが、いつの間にか「2時間」になり、そして「3時間」になり、最後は「2時間」に戻りました。結局、元どおりの復元はできませんでした(何度も繰り返しApple IDとパスワードの入力を求めて来る…)。これは、また、大阪心斎橋のアップルショップまで出かけないといけないのかなぁ…。

■現在、パソコン2台(Air mac、iMac)、iPhone6、iPadを使っていますが、あまり知識がなくてもこれまではやってこレました。しかし、歳を取るに従い、次第にこういった情報機器が使いこなせない情報弱者になっていくのではないかなあと思っています。新しいモノについていけないようになる、予感があるのです。まあ、いつの時代も仕方のないことではありますが。

■そのような心配はともかく、とりあえず、「iPhone6 plus」は使えるようになりました。ただし、元に戻っていないアプリも多々あります。とはいえ、それらはほとんど使っていないんですよね。嬉しがってダウンロードしたわけですが、結局、ほとんど使わずじまいというパターンのアプリも多数。何か、「煽られて」「使わさせられて」いるようにも思います。

兵庫県人会

■昨日は、龍谷大学「兵庫県人会」でした。龍谷大学に在籍する/在籍していた教職員(退職者も含む)の皆さんの親睦会です。いつもは、宴会だけなのですが、兵庫県人会は時々エクスカーションに出かけます。以前は、兵庫県の丹波篠山で牡丹鍋(イノシシ鍋)をいただきました(残念ながら私は出張で不参加…)。そして今回は、西宮の甲子園球場です。阪神・DeNA戦を観戦しました。全員阪神タイガースファンかといえば、DeNA、ヤクルト、広島カープのファンの方も混じっています…。が、まあそこは許してください。いつも甲子園で野球観戦を楽しむときは、決まって「アルプススタンド」なんですが、昨日は内野席の「ブリーズシート」。銀屋根の下で、強い日差しを気にすることもなく、まさに心地よい「ブリーズ(そよ風)」を感じながらの観戦になりました。

■昨日は、龍谷大学「兵庫県人会」でした。龍谷大学に在籍する/在籍していた教職員(退職者も含む)の皆さんの親睦会です。いつもは、宴会だけなのですが、兵庫県人会は時々エクスカーションに出かけます。以前は、兵庫県の丹波篠山で牡丹鍋(イノシシ鍋)をいただきました(残念ながら私は出張で不参加…)。そして今回は、西宮の甲子園球場です。阪神・DeNA戦を観戦しました。全員阪神タイガースファンかといえば、DeNA、ヤクルト、広島カープのファンの方も混じっています…。が、まあそこは許してください。いつも甲子園で野球観戦を楽しむときは、決まって「アルプススタンド」なんですが、昨日は内野席の「ブリーズシート」。銀屋根の下で、強い日差しを気にすることもなく、まさに心地よい「ブリーズ(そよ風)」を感じながらの観戦になりました。

■しかし、試合内容は、阪神ファンの側からするとがっかりするものでした。3回に一挙に6点を奪われてしまいました。私たちが観戦したため…ではないでしょうが、とうとう首位から陥落して2位になっていしまいました。兵庫県人会の会長は、DeNAのファンということで、阪神ファンに囲まれながらも密かに喜んでおられましたが…。試合中に、内野と外野が衝突するとか(ちゃんと、声を掛けあおうで)、いろいろびっくりすることもありました。まあ、試合内容はそんなこんなで残念なんですが、甲子園球場の楽しみは、ビールを飲むことでもあります。私などは、半分程はそのような目的で甲子園球場に来ています。昨日は、試合中にビール2.5杯とチューハイ1杯いただきました(これは、いつもと比較すると少ない方です}。

■あいにくご家庭の急用、学会、急な出勤、西本願寺の行事…様々な理由で、キャンセルせざるを得ない方達がおられましたが、「代打」で参加してくださった「スペシャルゲスト」の皆さんが、代わりにチケットを使ってくださいました。ということで、野球観戦は14名で楽しみましたが、1名の方は観戦後これまたご家庭のご事情で帰宅され、代わりに甲子園球場の近くの居酒屋の宴会には別の方が用事を済ませて駆けつけてくださいました。うまいことできとるな〜。次回は、夏の予定です。次回の幹事さんは、入職2年目の若い職員さんです。兵庫県産のおいしいものが食べれるお店を探してくださるそうです。

■エクスカーションに関しても、いろいろ会員の皆さんから提案がありました。兵庫県は日本海か淡路島まで、広い県です。「日本海の蟹を食べたい!!」という意見は多いわけですが、なかなか難しいことがわかりました。良い民宿は1年前から予約で埋まっており、急に思い立っても無理だからです。そらから、天空の城で有名な、兵庫県朝来市にある竹田城跡や生野銀山とか…。淡路島に行って、加えて「大塚国際美術館」だとか(徳島県ですが)…。いろいろアイデアが出てきます。私は奈良県人会、滋賀県人会にも参加していますが、それぞれに特徴や雰囲気があります。面白いものですね。

「らっきょう」と「らっきょ」

■少し前のことになりますが、「らっきょ」を漬けました。自分で皮を剥いたわけでも、漬け込む甘酢を自分で作ったわけでもなく、皮をすでに向いたやつ、それからすでに調合してある甘酢、この両方を買ってきたので速攻でできあがりました。横着しています。私がした作業は、食べた時の食感がシャキッとするようにお湯をかけたことと、瓶を消毒して詰めたことぐらいです。これから、山椒の実の佃煮と、にんにく醤油を作りたいと思っています。まあ、気晴らしのようなものです。

■漢字で書けば「辣韮」。「辣」は「辛い」という意味、「韮」は「にら」ですから、辛いニラということになるのでしょうか。ところで、普段、「らっきょ」「らっきょ」と言っていますが、正確には「らっきょう」なんですね。「らっきょ」が自明のこととなっていたので、考えたこともありませんでした。「そら、そうだよな」とこの歳になって改めて納得。写真では、鷹の爪が入っていません。あとから気がついて、加えました。そろそろ食べごろになっています。この「らっきょう」、健康にも良いようですね。1日に4粒食べると、血液がサラサラになるんだとか。おじさん向けです。

「オープンガバナンス」と「オープンサイエンス」

■大津市役所の「オープンガバナンス」に関する事業に関わることになっています。大学教員としては、いわゆる社会貢献の仕事ということになりますが、私としは、これまでの自分の研究から得られた知見を活かしていくという意味で、実践的な研究にも関わっているということになります。「オープンガバナンス」という概念は、まだ比較的新しい概念ですが、いろんな説明が行われていますね。例えば、「地域の市民が主役となり行政がプラットフォームとなって豊かな地域コミュニティを作り上げる市民参加型社会の運用の新しい姿」とか、「市民が自治体と協働しながら地域の課題解決を進めていくこと」とか…。私としては、これからの「人口減少社会」においては、地域の課題を地域に暮らす市民自身が連携しながら解決していく「共助」の仕組みを作っていく必要があると考えています。「オープンガバナンス」という考え方は、そのような社会状況とも重なり合い、シンクロしているように思います。

■先日のことになりますが、「どうやって、大津市でこの『オープンガバナス』を進めていこうか」と市役所の職員の皆さんと相談をしていた際に、たまたま私が参加している総合地球環境学研究所の「オープンサイエンス」の取り組みについて説明させてもらうことがありました。そのオープンサイエンスの取り組みでは、琵琶湖の中でも南湖の「水草問題」がテーマとなっています。琵琶湖の南湖では、水草の異常な繁茂が問題になっています。昔の琵琶湖のように、適度に水草が繁茂している段階では、水草の茂る湖底は魚類等の産卵や発育・生育の場となります。しかし、時に南湖の湖底の90パーセントに水草が大量繁茂するような状況になりますと、水質の悪化や底層の低酸素化、湖底のヘドロ化などの問題がおきてきます。また、漁業や船舶航行の障害にもなります。湖岸に切れた藻が大量に流れ着くと、腐敗に伴う臭気が発生し、湖岸に暮らす人びとの生活にも影響を与えます。水草問題とは、琵琶湖の生態系の問題であるとともに、迷惑問題でもあるのです*。このような環境問題に関する情報や、その解決に関連する、或いは解決に資する様々なデータを公開し、そのデータをもとに、現在のように水草を廃棄物にするのではなく、活用していくための知恵をお互いに出し合い、社会的な仕組みを作っていく、これが私たちが取り組む「オープンサイエンス」の狙いになります。

■この水草問題についてお話しをさせていただいたところ、大変関心を持っていただくことができました。そのことがきっかけとなり、「オープンガバナンス」と「オープンサイエンス」の両者を連携させていくことになりました。両者は重なる部分が大きいからです。昨日は、市役所でその連携の進め方について、いろいろ相談をさせていただきました。確かな手応えを感じました。まだ、ぼんやりしたところがあるわけですが、地球研のメンバーと市役所の職員の方たちとで固めていきたいと思う。その上で、多くの市民の皆さんに参加していただきたいと考えています。このような取り組みについては、滋賀県庁の琵琶湖環境部にも応援していただこうと思っています。まだ、未確定の部分がたくさんあるわけですが、頑張って連携に取り組んでいきます。

■ところで、大きなアウトラインを書けば、水草にそれぞれの立場から関心を持つ方たちが集まり、加えてそれぞれの持ち味や能力を活かしつつ、水草問題を解決していくためのアイデアを出し合い、解決に向けて動き始める…ということになります。「水草問題」の解決に向けての1歩になればなあと思っています。もともとある断片的な関係がつながり、IT技術も用いることの中で**、さらにそれらの関係が拡大していき、大きな力に成長していけば…とも夢想しています。結果として「やればできる」という社会的な有効性感覚が醸成されていくことが大切かなと思っています。また、副産物として、そのような取り組みから創発的にだけど、水草とは異なる別のテーマが確認され、別の動きが生まれることにも期待したいです。

■「オープンガバナンス」の相談を終えた後、今度は市役所で「オープンデータ」に取り組む方たちにもご挨拶をさせていただきました。現在の自分たちの考えについて説明させていただきました。とても好意的に理解していただけたように思います。世の中一般のことですが、「オープン〜」という言葉に振り回されている…感じがしないでもありません。「このチャンスに儲けよう・一発当てよう」という雰囲気が無きにしもあらず…です。また、言葉だけに振り回されている…パターンもあるのではないでしょうか。しかし、大津での取り組みについては、これまで市役所の別々の部署で蓄積してきた経験(例えば、大津市協働提案事業とか…)を、「オープンガバナンス」という概念の下で、うまく体系化して整理していくことが必要だろうと思います。大津には大津の「オープンガバナンス」があるはずです。全く新しいことに取り組むわけではないのです。無自覚なまま、それぞれの部署で、すでに取り組んできていることを関連づけて、うまく体系化していかないと…と思います。そうでなくては、開かれた形での政策評価もできませんしね。ということで、昨日は多くの皆さんと一緒に「夢」を共有することができました。こういう瞬間が、いつもあるわけではありませんが、この「夢」がなければ働く意欲が湧いてきませんしね。

■考えてみれば、私が環境問題の研究を始めた頃は、周りを見合わせば、まだ「開発・対・保全」という枠組みの中で行われている研究がほとんどでした。その場合、行政は、どちらかといえば開発の側に位置することが多かったように思います。私自身はそのような中で、「環境政策と住民参加・参画」に関心を持ち研究を進めてきました。その後、研究を進めるうちに「環境ガバナンス」が課題となる時代になり、今では具体的な問題解決を志向する「オープンガバナンス」が模索される時代になったのです。短い言葉ではなかなか説明できませんが、何か感慨深いものがあります。私自身も、その時々の行政の政策に関わることが多くなりました。もちろん、「開発・対・保全」の時代とは異なる、制度として動き始めた「ガバナンス」の背後で、見えにくくなっている重要な問題を把握し、私たちは考えていかなければならないわけですが、そのことについてまた別途エントリーしたいと思います。

✳︎■私が子どもの頃、化学肥料が普及する以前は、農業では人糞が肥料として使用されていました。その頃は、畑や農村地域が臭うのは当たり前のことでした。また、トイレも…当時は便所ですね、便所が汲み取り式の時は、便所は臭うものでした。確かに臭うわけですが、当たり前で、それほど気にはならなかったのです。現代社会は「脱臭社会」です。化学肥料が普及し、便所もトイレになる水洗化されました。臭いは消えてしまいました。そのため、ちょっとした臭いにも敏感になってしまいました。水草の腐敗に伴う臭気が社会問題化するのは、現代社会の人びとの臭覚の変化が背景にあることも、知っておく必要があるでしょう。

✳︎✳︎■環境問題、市民参加、IT技術…。どこかで聞いた話しだなあと自分でも思います。私が滋賀県立琵琶湖博物館の開設準備しをしている時に、嘉田由紀子さんたちのグループが取り組んでいた身近な環境にいる蛍を調査して「パソコン通信」を使ってデータを集約していく住民参加型の調査「ホタルダス」のことを思い出します。もう、20年以上も前のことになります。20年間の間に、インターネットが普及し、さらにはスマートフォンが身近な情報機器になりました。「水草問題」でどのように展開していくのか、興味深いものがあります。

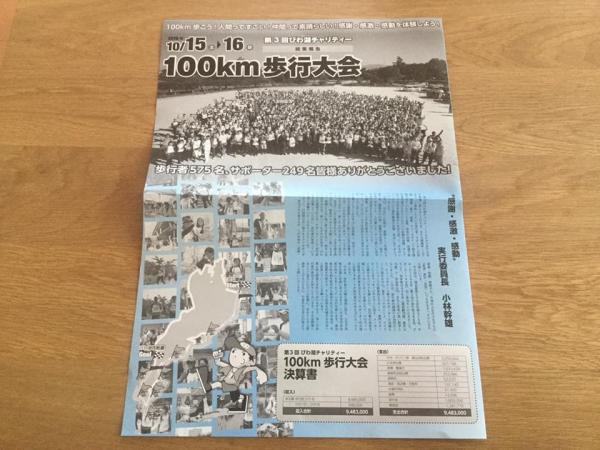

今年も「びわ100」!!

■昨年の10月15日・16日、第3回「びわ湖チャリティー100km歩行大会」=「びわ100」に参加し、長浜から大津市の雄琴温泉まで歩きました。滋賀県庁の農政水産部の皆さんのチームと一緒に歩きました。私のようなものでも、長浜から大津市の雄琴温泉まで、100kmを23時間で歩くことができました。今年も、県庁チーム経由で第4回「びわ100」の参加者募集の資料が郵送されてきました。私、今年の10月21日・22日に開催される第4回「びわ湖チャリティー100km歩行大会」に参加いたします!! 頑張りますね〜。

■昨年の10月15日・16日、第3回「びわ湖チャリティー100km歩行大会」=「びわ100」に参加し、長浜から大津市の雄琴温泉まで歩きました。滋賀県庁の農政水産部の皆さんのチームと一緒に歩きました。私のようなものでも、長浜から大津市の雄琴温泉まで、100kmを23時間で歩くことができました。今年も、県庁チーム経由で第4回「びわ100」の参加者募集の資料が郵送されてきました。私、今年の10月21日・22日に開催される第4回「びわ湖チャリティー100km歩行大会」に参加いたします!! 頑張りますね〜。

■郵送されてきた資料の中には、昨年の「第3回結果報告」も同封されていました。その報告書には、完歩率は75.8パーセントと書いてありました。575名の方達が参加し、436名の方達が完歩されたようです。以下は、実行委員長の小林幹雄さんの文章の一部を引用したものです。

これは、歩行者の頑張りは当然のこと、チェックポイント等でのサポーターの活躍無くしては語れません。各チェックポイント、エイドステーションでの献身的なサポート、専門サポーターによるマッサージやケアーに加え、メッセージの書かれたバナナを渡したり、ハロウィンの仮装で歩行者を迎えたりと、サポーターの力強い応援とサポートが歩行者の大きな力になったと思います。

■参加者が575名でしたが、サポーターは、なんと249名の方が参加されました。これって、すごい人数じゃないでしょうか。これだけ多くの方たちに支えられて、私は100kmを完歩できたんですね。改めて、サポーターの皆さんに感謝します。このサポーターの皆さんの献身的な活躍については、この報告書の中に掲載された原田達先生(昨年の春に龍谷大学社会学部を退職されました)の文章の中でもご指摘になっています。「びわ100で第一に感じたことは、サポーターの素晴らしさです」。残念ながら、原田先生は、今年の第4回は参加されません。フルマラソンに専念されるのではないかと思います。

■今年は、昨年と同様、滋賀県庁チームの皆さんと一緒に歩きます。また、京都大学大学院・地球環境学堂の西前出先生とも一緒に歩く約束をしています。西前先生は忘れているかもしれませんが、思い出してもらいます。そして、院生の原裕太くんも一緒かな。確認をしておきます。

■昨年の「びわ100」については、昨年の10月18日のエントリー「第3回びわ湖チャリティー100km歩行大会」に詳しく報告しています。よろしければ、ご覧ください。

練習再開

■今日は、早起きをしました。ジョギングをするためです。2012年の夏から、フルマラソンの完走を目指して練習をしてきました。結果として、フルマラソンで3回完走することができました。しかし、レースの後は、走ったり、やめてしまったり…と、なかなか長続きしません。走ることが、なかなか生活の一部にはならないし、そもそもまだ走ること自体を心の底から、身体のの奥底から楽しむまでには至っていないのだと思います。しかし、今年は2つの目標を設定しています。いよいよ練習を開始しなくてはいけなくなりました。2つの目標とはは、「100kmウォーキング」と「フルマラソン」です。

■そのような目標を設定したこともあって、知人とある約束をしました。その人は、健康のために、現在3桁ある体重を20kg落とそうと頑張っておられます。その方とは、10月10日までに、現在の75kgのポテポテの身体を68kgに絞るという約束をしました。マラソンを走るのには、やはり体重は軽い方が有利です。身体を絞り込むことができたら、一緒にすき焼きを食べてお互いを慰労することになっています。

■昨年の100kmウォーキングのときは、瞬間70.5kgまで絞ることができましたが、その後が続きませんでした。すぐに74kgまで戻ってしまいました。加えて、3月に我が家で産後の身体を休めていた娘が、子どもを産んだので栄養をつけないといけないということで、しっかり食事を摂っていたのでずか、つい調子に乗って私も同じように食べてしまいました。当然のことながら、さらに体重は増加しました。そして、最近、もやっと75kgまで戻すことができました。

■一応、走る準備はできていました。新しいシューズ(asicsのGEL-Kayano 23)、息子からプレゼントされたアミノバイタル、ヨドバシカメラの溜まったポイントで買ったELECOMの体組成計、そしていつもの万歩計。このあたりは完璧なので、あとは「私のやる気」次第となりました。しかし、ここが一番難しいのです。以下の練習のメニューは、昔、初めてフルマラソンを走るために、サブスリーの実力を持つコーチ(当時の社会学部教務課課長)に考えてもらったものを、これからのカレンダーに単純にあてはめたものです。あの頃は、生真面目に練習をしていたな〜と思います。コーチを信じて、本当にコツコツ練習をしていました。

5/23〜5/30:7分/kmで5km(フラットな道)の練習。

5/31~6/14:6分半/kmで5km(フラット)の練習。

6/15~6/30:6分半/kmで6km(フラット)の練習。

7/1~7/22:6分半/kmで6km(アップダウン)の練習。

7/23~8/22:6分半/kmで6km(アップダウン)の練習&8/5頃に15km走の練習。

(メニュー自体は続く…)

■もっとも、フルマラソンを目指して走り始めた時分と比較して、年は取ったけれど当時よりも走力はあるかもしれません。当時は、7月から走り始めたということもあり、かなり体力的にきつかったように記憶しています。7分/kmでも厳しかったなあ。今朝は久しぶりのランで5km走ったわけですが、最後の坂道を除き、6分半/km程度のスピードでジョギングができました。今日から、週に4〜5回、走ることになります。無理せず、怪我せず、目標に向かって進むことにします。様子を見ながら、昔のメニューよりも、もう少し負荷をかけつつ、距離も伸ばしていこうと思います。ちなみに、朝からジョギングをして、そのまま庭の手入れをすると、7,000歩近くまでいっていました。そうそう、今年も、龍谷大学の「ウォーキングキャンペーン」に参加する予定です。