琵琶湖ホテルで「滋賀マルシェ~里山の食彩~」

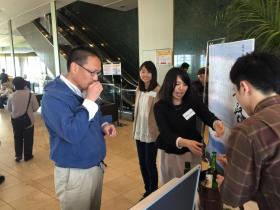

▪︎昨日、大津市にある「琵琶湖ホテル」で開催された「滋賀マルシェ」に、「北船路米づくり研究会」も出店してまいりました。学生3名と私の4名で参加させていただきました。私たちのブースは、正面玄関から入ってすぐ、2階ロビーにありました。滋賀県内からたくさんの企業・団体が出店されていました。このイベントのサブタイトルに入っている「食彩」にふさわしく、それぞれ自慢の食品や野菜の数々を販売されていました。いっぽう、私たちの方はどうかといえば、北船路の野菜生産が端境期に入っていることから野菜の販売はできませんでした。また、プロデュースした日本酒に関しても、酒販売の免許を持っていないことから、あくまで試飲をしていただく程度…ということになりました。販売する商品がないことから、地味なブースになりそうなところを、日本酒のポスターや研究会のポスターやチラシ等でかざりつけ、なんとか雰囲気だけは醸し出すように努力したのでした。トップの写真が、完成したブースです。

▪︎私たち「北船路米づくり研究会」のブースでは、農事組合法人「北船路 福谷の郷」の農家の皆さんが生産された吟吹雪という酒米を原料に、大津の中心市街地にある老舗の酒蔵「平井商店」さん(万治元年=1658年創業)の方で醸造していただいた純米吟醸酒「北船路」と、純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」の2種類を持参し、ご来場の皆さんに試飲していただきました。多くの皆さんに、清酒と生原酒のそれぞれの味わいを楽しんでいただくことができました。皆さん一様に、2つのお酒の美味しさに満足されたり、驚かれたり。免許の関係からお酒を販売できないことは残念でしたが、学生たちと必死になって丸屋町商店街にある平井商店さんのことをアピールさせていただきました。

▪︎この日のイベントには、直接、存知あげている団体の皆さんが多数参加しておられました。滋賀で「野菜ソムリエ」の活動をされている立花尚子さんたちのグループ。龍谷大学大学院理学研究科の本郷真理くんたちが大学の枠を超えて取り組んでいる「お野菜大学」。また、ゼミ生が卒業論文等で大変お世話になった山川君枝さんの「北比良グループ」。研究プロジェクトでお世話になっている甲賀市の「甲賀もち工房」。滋賀県庁時代に同僚だった方が参加している「滋賀の食事文化研究会」さん、それから市役所の職員の皆さん…。じつにたくさんの方たちが参加されていました。

▪︎そのようななかで、驚いたことがもうひとつありました。それは、私が滋賀県立琵琶湖博物館に勤務している時代に研究プロジェクトでお世話になった、近畿大学農学部の山根猛先生にお出会いしたことでした。すでに近畿大学は退職され、現在では、「琵琶湖みらい研究所」にお勤めとのことでした。これは、びっくりしました。最後にお会いしたのは、15年以上昔のことかと思います。このようなイベントは、様々な団体同士の関係性や、関係者間の社会関係を鼓舞・強化する役割があります。来場者の皆さんや主催の琵琶湖ホテルだけでなく、私も含めて、出店した多くの皆さんにとっても、意味や価値のある場になったのではないかと思います。「琵琶湖ホテル」の担当者の方がおっしゃっておられましたが、これからこのようなイベントを時々開催していきたいとお考えのようです。企業のCSRとしても重要なことなのではないかと思います。

▪︎写真ですが、左が「お野菜大学」の皆さん。右は三井寺の「ベンベン」。この日のイベントには、大津・滋賀の「ゆるキャラ」が大集合しました。「べんべん」は、三井寺さんのゆるキャラです。頭が三井の晩鐘の鐘です。僧兵の白い頭巾もかぶっています。カバンをぶら下げていますが、そのなかには自分の名刺を入れていました。学生の一人が「カバンのなかには何が入っていの?」と直接ストレートに質問をしたところ、写真ように名刺をもらうことができました。

滋賀マルシェ~里山の食彩~

▪︎明日、大津市の琵琶湖ホテルで、「滋賀マルシェ〜里山の食彩〜」というイベントが開催されます。ゼミで取り組んでいる「北船路米づくり研究会」も、県内の様々な企業様と並んで、このイベントに参加させていただく予定になっています。明日は、研究会でプロデュースした、平井商店醸造の純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」と、火入れをした純米吟醸「北船路」のふたつの日本酒の試飲をしていただく予定になっています。ぜひ、お越しください。

▪︎本当は野菜の販売もできればよかったのですが、野菜生産の端境期で…。こればかりは仕方がありませんね。また、お酒の販売もできればよかったのですが、私たち研究会は免許を持っていないため、販売も断念しました。そのかわり、研究会の活動を、より多くの皆様に知っていただけるように学生とともに頑張ってきます。明日は、琵琶湖ホテル2階のエントラスロビーの右側に、私たちのブースを置かせていただくことになっています。そばでは、研究会のプロジェクトでお世話になっている甲賀市甲賀町小佐治の「甲賀もち工房」も出店されるようですね。

京都駅の特急「しまかぜ」

▪︎今日は、京都駅近くで、研究プロジェクトに関する「ちょっとしたミーティング」が開かれました。「ちょっとしたミーティング」でしたので、京都の北の上賀茂にある総合地球環境学研究所まで行かずに、京都駅近くのカフェでいろいろ話しをすることにしました。「ゴールデンウイークの最中に、ちょっとしたミーティングとはいえ、こうやって集まってもらうのはどうなんだろう。自分自身のワークライフバランスはどうなだ…」と思ったりもしたわけですが、集まっていただく方たちの日程がこの日の午前中しか合わないということもあり、京都駅前でミーティングをもつことにしたのです。

▪︎今日は、京都駅近くで、研究プロジェクトに関する「ちょっとしたミーティング」が開かれました。「ちょっとしたミーティング」でしたので、京都の北の上賀茂にある総合地球環境学研究所まで行かずに、京都駅近くのカフェでいろいろ話しをすることにしました。「ゴールデンウイークの最中に、ちょっとしたミーティングとはいえ、こうやって集まってもらうのはどうなんだろう。自分自身のワークライフバランスはどうなだ…」と思ったりもしたわけですが、集まっていただく方たちの日程がこの日の午前中しか合わないということもあり、京都駅前でミーティングをもつことにしたのです。

▪︎10時に待ち合わせをしていたので、少し早目に近鉄京都駅に到着しました。すると、あの特急「しまかぜ」が停車しているではありませんか。10時発の賢島行きです。やはり、この特急の周りは賑やかになりますね。人気があるので、多くの方たちが写真を撮っておれました。これから伊勢志摩に旅行される方たちです。私のばあいは、この「しまかぜ」に乗るわけではなく撮るだけなのでしたが…。

▪︎列車には、専属のアテンダント乗車されるようです。それも1人ではなく複数のアテンダントがいらっしゃるようでした。素晴らしい。丁寧なサービスがなされるようです。一度でよいから、乗ってみたいものです。特急の正面と横には、「Blue Ribbon Prize 2014」の文字が確認できました。「鉄道友の会」から、2014年の「ブルーリボン賞」を贈られているのです。「鉄道友の会」とは、老舗の鉄道愛好者の団体です。また、「ブルーリボン賞」とは、新しく営業運転を始めた電車の中から鉄道友の会会員の投票で選ばれる賞のことです。

大阪で散歩(2)

▪︎ 家族で大阪の中之島あたりを散歩しました。この写真は、後半部分です。中之島の公園って、なかなか良い感じなんです。ピクニックをしている方たちが多数おられました。都市のなかに、こういうピクニックができる場所が多数あることが、都市の「品格」を示すことにもなるんじゃないかと思います。都市とは何か。そのような哲学をきちんと押さえている自治体が、これからは生き残っていくのではないかと思います。都市のなかに、「自分」と深く関係している「場所」が、「自分」が深く意味づけできる「場所」があちこちにある…、これが大切かなと思います。もちろん、公園だけではありません。あらゆるところです。

▪︎ 家族で大阪の中之島あたりを散歩しました。この写真は、後半部分です。中之島の公園って、なかなか良い感じなんです。ピクニックをしている方たちが多数おられました。都市のなかに、こういうピクニックができる場所が多数あることが、都市の「品格」を示すことにもなるんじゃないかと思います。都市とは何か。そのような哲学をきちんと押さえている自治体が、これからは生き残っていくのではないかと思います。都市のなかに、「自分」と深く関係している「場所」が、「自分」が深く意味づけできる「場所」があちこちにある…、これが大切かなと思います。もちろん、公園だけではありません。あらゆるところです。

▪︎中之島も淀屋橋に近づくと、しだいに公会堂見えてきます。公会堂の番地って、「北区中之島1丁目1番地」だったんですね。なんだか、由緒正しい住所です。ところで、私は、公会堂に入ったことがありません。せっかくだから、入ってみればよかったのですが。この日、なにかイベントが行われていたようです。なんだか、騒がしいのでそばによってみると、おそらくはフィリピン出身の皆さんが、たくさん集まっておられました。なにが行われていたんでしょうね〜。

▪︎淀屋橋に到着しました。市役所の前には、「特別区設置住民投票」に関する看板が立てられていました。大阪市の橋下徹市長と大阪維新の会が、「大阪都構想」の実現を目指して頑張っています。5月17日は、その賛否を問う住民投票の日なのです。さて、どういう結果がでますか。

大阪で散歩(1)

▪︎昨日、5月2日(土)は、娘との約束があり夫婦で大阪の街にでかけました。前日、日本経済新聞社の川上さんと「しっかり」呑んだこともあり、頭のなかがちょっとぼやけている状況でしたが、ひさしぶりに娘ともいろいろ話しをすることができました。

▪︎親子で用事を済ませつつ、大阪の街をウロウロすることになりました。トップの写真は、大阪の街中にある藤田邸跡公園(ふじたていあとこうえん)の近くにある庭園です。大阪の街中に、こんな庭園があるなんて…と驚きました。庭園のなかにある樹々の新緑が青空とかさなり、大変美しく見えました。おそらく、こういう都市のなかにある公園や庭園は、生物にとっても非常に重要な場所になっているのではないかと思うのですが、ここの場合はどうなんでしょうね。とても気になりました。

▪︎庭園を見学したあとは、谷町筋から天満橋を経由して、淀屋橋に向かいました。妻も含めて、親子で休みの日に散歩をするなんてことは、娘が中学校に進学して以降はなかったように思います。天満橋から川沿いを進み、途中から中之島に渡りました。中之島の公園のなかは、ピクニックをしている方たちでいっぱいでした。様々な種類のバラが植えられた庭園もありました。そういえば、この季節はパラの季節でもありましたね。中之島の公園でピクニックをされている皆さんは、どちらからいらした方たちでしょうね。シートをひろげて、ビールやワインを味わいながら友人や家族との話しを楽しんでいる様子を拝見していると、こういう都市公園の役割ってとっても大きいな〜と思いました。

川上 寿敏さんの来室

▪︎5月1日(金)の夕方、日本経済新聞社の記者・川上寿敏さんが研究室を訪問してくださいました。瀬田キャンパスにあるREC龍谷大学エンステンションセンターのラボに入っておられる「株式会社どこでも介護」の取材のために来学されました。この「株式会社どこでも介護」は、理学療法士、介護福祉士、看護師の皆さんがサポートすることで、ご自宅にこもりきりなりがちな高齢者や障害者の皆さんの「夢の旅」を実現することを目的とした会社です。詳しくは、こちらをご覧ください。いわゆる「ユニバーサルツーリズム」の会社ということになります。非常に興味深い活動をされているのですが、このような会社が同じキャンパスのなかで活動されているとは、まったく知りませんでした。これって、ちょっともったいない話しだと想いました。いろいろ、学内の連携が可能なはずなのに…。

▪︎5月1日(金)の夕方、日本経済新聞社の記者・川上寿敏さんが研究室を訪問してくださいました。瀬田キャンパスにあるREC龍谷大学エンステンションセンターのラボに入っておられる「株式会社どこでも介護」の取材のために来学されました。この「株式会社どこでも介護」は、理学療法士、介護福祉士、看護師の皆さんがサポートすることで、ご自宅にこもりきりなりがちな高齢者や障害者の皆さんの「夢の旅」を実現することを目的とした会社です。詳しくは、こちらをご覧ください。いわゆる「ユニバーサルツーリズム」の会社ということになります。非常に興味深い活動をされているのですが、このような会社が同じキャンパスのなかで活動されているとは、まったく知りませんでした。これって、ちょっともったいない話しだと想いました。いろいろ、学内の連携が可能なはずなのに…。

▪︎川上さんとは、研究室でいろんなお話しをさせていただきましたし、晩には、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でも、話しの続きをさせていただきました。大学と地域社会との連携事業について、いろいろ素敵なお話しを伺うことができました。良き出会い、良きお話し、ありがとうございました!この日、川上さんからいただいた情報を、龍大の地域連携に活かしてまいります。ちなみに、川上さんとは、函館のHさん、奈良のIさんとのつながりのなかで、これまでfacebook上で交流させていただいています。しかし、実歳にお会いするのはこの日が初めてでした。よく存じ上げているわけですが、「初めまして」なんです。でも「初めてではない」ような…、なんだか不思議な感じがしました。

「大津エンパワねっと」8期生の地域デビュー中央地区

▪︎5月1日(金)は、先週の瀬田東学区での「地域デビュー」に引き続いて、中央地区での「地域デビュー」になりました。9時に中央学区市民センターに集合して、まずは中央学区自治連合会の我孫子会長からお話しをいただき、その後は、地域の皆さんから「屋台形式」でお話しを伺いました。先週の瀬田東学区の「地域デビュー」に関するエントリーでもお伝えしましたが、団体ごとに机を並べて、地域の方たちにはそこにお座りいただき、学生たちがグループにわかれて机を順番に回ってお話しを伺う…というやり方です。この日は、学区自治連合会、学区社会福祉協議会、体育振興会/子ども育成連絡協議会、中心市街地活性化協議会、大津の町家を考える会、大津市役所都市計画部の都市再生課の皆さんにご出席いただき、学生たちに、それぞれの団体の地域での取り組みに関してお話しをいただきました。

▪︎地域の皆さんからお話しを伺ったあとは、2グループに分かれて中央地区での「まち歩き」をしました。先週の「瀬田東学区」は、元々、東海道沿いの農村地帯てあったところが、1969年に国鉄瀬田駅(学生の皆さん、当時はJRではなく国鉄でした…)の開業に伴い、急激に住宅地化していった地域でした。今回の中央地区は、江戸時代から続く、宿場町・港町・門前町です。現在でも、伝統的な町家が多数残っている宿場町の風情を感じ取ることのできる街並みがあります。しかしながら、町家が継承されず更地になり、そこにマンションが次々と建設されている地域であります。学生の皆さんには、地域の皆さんのお話しと、このような風景から、中央地区の事情が理解できたのではないかと思います。

▪︎来週は大学での授業になりますが、いよいよ活動する地域を決めて、同時に、グループ分けも行います。今時の学生の皆さんは、このグループ分けがとても心配なんだそうです。でも、知らない学生と一緒のチームになり、その学生仲間と力を合わせて、これまたよく知らない地域の皆さんと一緒に活動に取り組むことにこそ、価値があるんだと思います。

職場のキッチン

■今日は、朝一番から深草キャンパスに詰めております。午前中に会議があったのですが、それまでの隙間の時間に、仕事場の窓を開けて書類の整理をしていました。もともと資料の整理が得意ではなく、自分の研究室がいつも悲惨な状況になるので、せめて深草の職場ではすっきり仕事をしようと、まめに資料の整理をしています。まあ、たいした整理をしてているわけでもなく、あくまで常識的にファイルに資料を綴じて、そこに付箋で日付を張り付けているだけなのですが・・・。1か月で10cm幅のファイルがいっぱいになってしまいました。書類の断捨切も定期的に行う必要がありますね。

■窓を開けて資料の整理をしながら、会議で説明することを、もう一度頭のなかで整理していると、気持ちの良い風とともに、子どもたちの歌声が聞こえてきました。お隣りは、京都市立砂川小学校。おそらくは音楽教室で歌ったいるのでしょう。子どもたちが歌っている曲は、「花は咲く」でした。昨日のことですが、朝日新聞のネットの記事で、「『花は咲く』歌詞一部変え 生者の視点に」という記事を読みました。歌の最後の部分、「何を残しただろう」ではなくて、「何を残すだろう」なのですね。未来の「希望」を語っているわけだ。素敵ですね。下は記事からの引用です。

作曲者で仙台出身の菅野よう子さん。「4年が経ち、自分もやっと一歩立ち上がってみようという気分になった。そこで初めて曲の最後で、何を残すだろう、と言えた」「東北の人が一歩前へ進む勇気に、寄り添えたらと思う」と語っている。作詞者の岩井俊二さんにも相談し、賛成してもらったという。

「花は咲く」は2012年3月から放送され、千昌夫さん、西田敏行さん、荒川静香さん、中村雅俊さんら東北にゆかりのある人が歌い手を務めている。著作権料などは義援金にあてられる。被災地でも、仮設住宅の催しや学校などで広く歌われてきた。

仙台出身の岩井さんは震災後、石巻の先輩が「僕らが聞けるのは生き残った人間の話。死んでいった人間たちの体験を聞くことはできない」と語った言葉に背を押された。死者の思いに想像力を働かせて、詞を書き上げたという。

〈歌詞が変わった部分〉

花は 花は 花は咲く

いつか生まれる君に

花は 花は 花は咲く

わたしは何を残しただろう→わたしは何を残すだろう

■ところで、殺風景な仕事場なのですが、昼休みの時間帯、政策学部の 只友先生がお弁当を持って遊びに来てくれました。只友先生、ありがとうございました。何のお構いもできなかったので、これではいかんと、コーヒーとお茶飲めまる道具を、大学の近くにあるホームセンターで揃えました。食器もきちんと洗えるようにしました。電気ポットは研究部にあったものです。新品のようですが、どなたも使っておられないので、お許しをいただき使わせていただくことにしました。ちなみに、メニューは2種類 。有機栽培コーヒーと万能茶です。こういうことをfacebookに書いたら、政策学部の深尾先生からも「今度コーヒー飲みにうかがいま~す!」というメッセージが届きました。皆さん、お忙しいでしょうが、ぜひぶらりとお気軽にお立ち寄りください。コーヒーを飲みながら、部署を超えた連携のなかで、私たちは「何を残すだろう」ということを語りあえればと思います。

instagram Blue

■「instagram」(インスタグラム)は、スマートフォン等で撮った写真を加工してSNSで共有することのできる写真共有サービスです。以前、このサービスが登場した頃は、面白がって使っていたのですが、最近はずいぶんご無沙汰をしています。自分のiPhone6plusにアプリとして「instagram」を入れてはいたのですが、ずっとく使っていませんでした。ところが、最近、少しずつまた使うようになってきました。「instagram」の加工機能をいろいろ使ってみると、けっこうおもしろい写真になるな~と再認識しています。

■私は、夕方から夜にかけてしだに暗くなってくる時間帯の風景が好きです。いつも見慣れた風景が違ってみえてくるからです。この時間帯の風景の「ブルー」を少し強調するように加工した写真が以下のものです。上左は京都駅ビル、上右は大阪駅です。下左は、近鉄京都駅のビルとJRの線路を撮ったもの、下右は瀬田キャンパスです。濡れた路面が反射しているのと、背景の森のシルエットが「なんかエエ感じや~」と思って撮りました。

総合地球環境学研究所での会議

▪︎4月29日、祭日ですが、朝から仕事に出かけました。京都の上加茂にある総合地球環境学研究所に向かいます。いつものように、奥田プロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」の社会科学系の班での打ち合わせです。この班のメンバーは、山陰、北陸、東北にも分散していることもあり、今回は、関西在住のメンバーが集まりました。左から京都大学の篭橋一輝さん、プロジェクトリーダー・地球研の奥田昇さん、京都大学生態学研究センターの谷内茂雄さん、それと私です。社会科学系の班、じつは「人間社会班」というなんでもありのネーミングなのですが、この班の今年度の予算執行と細かな研究計画、そして来年度以降の研究ロードマップについて議論を行いました。篭橋さんが、事務局的な役割をこの会議で果たしてくださったこともあり、議論は無事に終了。これで、ひとまずは安心です。あとは粛々と研究調査を進めるだけです。もちろん、粛々とはいっても、山あり谷あり…だと思います。

▪︎総合地球環境学研究所の建物はずいぶん変わった形をしています。たくさんのプロジェクトがありますが、プロジェクトごとの部屋はありません。オープンな空間のなかに、プロジェクトのエリアがあるだけです。上・左の写真は、奥田プロジェクトのエリアです。まだ、プロジェクトが動き始めたばかりであり、今日は休日ということもあり、ちょっと閑散とした雰囲気です。まあ、そのうちに賑やかな雰囲気になってくるのではないかと思います。よくわかっていないのですが、大漁旗は、奥田さんが持ち込んだものです。愛媛大学に勤務されているときのもののようです。漁船が大漁旗を掲げながら漁港に帰ってくるように、私たちの研究プロジェクトも成果が「大漁」になればいいなと思います。上・右の写真は、会議や打ち合わせを行うスペースです。環境的には非常に恵まれているように思います。そして左ですが、総合地球環境学研究所のマスコットキャラクターのようです。「地球研」だからでしょうかね、「地球犬」というようです。「上賀茂名産の京野菜「すぐき菜」と犬が仲良くなって生まれた、うさぎみたいな犬」という設定らしいです。歌と踊りもあるようです…。この「地球犬」についてのコメントは控えたいと思います(^^;;。

▪︎総合地球環境学研究所の建物はずいぶん変わった形をしています。たくさんのプロジェクトがありますが、プロジェクトごとの部屋はありません。オープンな空間のなかに、プロジェクトのエリアがあるだけです。上・左の写真は、奥田プロジェクトのエリアです。まだ、プロジェクトが動き始めたばかりであり、今日は休日ということもあり、ちょっと閑散とした雰囲気です。まあ、そのうちに賑やかな雰囲気になってくるのではないかと思います。よくわかっていないのですが、大漁旗は、奥田さんが持ち込んだものです。愛媛大学に勤務されているときのもののようです。漁船が大漁旗を掲げながら漁港に帰ってくるように、私たちの研究プロジェクトも成果が「大漁」になればいいなと思います。上・右の写真は、会議や打ち合わせを行うスペースです。環境的には非常に恵まれているように思います。そして左ですが、総合地球環境学研究所のマスコットキャラクターのようです。「地球研」だからでしょうかね、「地球犬」というようです。「上賀茂名産の京野菜「すぐき菜」と犬が仲良くなって生まれた、うさぎみたいな犬」という設定らしいです。歌と踊りもあるようです…。この「地球犬」についてのコメントは控えたいと思います(^^;;。

▪︎総合地球環境学研究所での会議は、13時過ぎに終了。そのあと、深草キャンパスに移動しました。緊急に対応すべき出来事がおきたものですから。なかなかハードな日でした…といいますか、現在、まだ大学で出来事に対応しています。できた隙間の時間でこのエントリーを書いて気分転換しています。引き続き、頑張ります。