『再考ふなずしの歴史』

■私は、今から22年前、1998年3月まで同僚琵琶湖博物館の勤務していました。博物館の開設準備室の時から合わせると7年間、博物館づくりの仕事をしてきました。先日のことです、その時の同僚であった橋本道範さんと、京都駅の近くでばったりと出会うことがありました。橋本さんとは、昨年の12月に琵琶湖博物館で開催した総合地球環境学研究所の地域連携セミナーが開催された時に少しお会いしましたから、9ヶ月ぶりにお会いしたことになります(たぶん…最近記憶力が悪くて…)。せっかくなので、少し時間をとってもらって、知り合いのお店で少しお話をさせていただくことにしました。

■その時、橋本さんは、ご自身が取り組んでこられた鮒寿司に関する研究のことを熱心に私に話してくださいました。その中身が大変興味深く、私の方からも色々質問をさせていただくなど、鮒寿司談義で話が盛り上がりました。知人であるお店の店主さんも、「面白そうな話をされていますね〜」と言ってくださいましたから、これは多くの皆さんにも関心を持ってもらえることなんじゃないかと思います。いろいろ話をしてくれた最後の方でしょうか、琵琶湖博物館開設準備室の頃に取り組んでいた「総合研究」の基本にある考え方を今でも大切にして研究を続けてきたと話してくれました。その時の研究のアイデアは、以下の文献に書いています。書いた本人も、忘れかけているのですが、橋本さんは、きちんとそれを継承発展させてくださっていたのですね。嬉しいですね〜。

・脇田健一,2001,「21世紀琵琶湖の環境課題とはなにか」『月刊地球 総特集21世紀の琵琶湖―琵琶湖の環境史解明―』第264号(海洋出版株式会社).

・福澤仁之・中島経夫・脇田健一,2001,「21世紀の琵琶湖―琵琶湖の環境史解明と地球科学―」『月刊地球 総特集21世紀の琵琶湖―琵琶湖の環境史解明―』第264号(海洋出版株式会社).

■橋本さんからお聞きした話は、橋本さんが編集された『再考 ふなずしの歴史』にもまとめられています。皆さんも、ぜひお買い求めください。以下の内容の本です。出版元であるサンライズ出版さんの公式サイトからの引用です。

内容紹介

日本最古のスシと言われているふなずし。でも本当にそうなのかという疑問を解くため、中世・近世のふなずしに関する文献をつぶさに調べた研究者達。それだけでは納得せず、アジアのナレズシ文化圏の論考から、現在のふなずしの漬け方のアンケート調査、ふなずしの成分分析結果まで収録。ふなずしと聞いただけで、あのにおいと味を思い出す人にはたまらない、まるごとふなずしの本。

目次

まえがき 石毛 直道

アジアのナレズシと魚醤の文化 秋道 智彌

「ふなずし」の特殊性と日本のナレズシ 日比野 光敏

室町時代の「ふなずし」 橋本 道範

江戸時代の「ふなずし」 櫻井 信也

近世の「ふなずし」の旬 齊藤 慶一

俳諧・俳句とふなずし 篠原 徹

現代「ふなずし」再考 篠原 徹

現代に伝わる「ふなずし」の多様性 藤岡 康弘

「ふなずし」の成分分析と嗜好性 久保 加織コラム

幸津川すし切り神事 渡部 圭一

「ふなずし」の歴史をめぐる議論に思う 堀越 昌子

「ふなずし」を通して伝えたい「ふるさとの味と心」中村 大輔

■橋本道範さんからは、この『再考ふなずしの歴史』とともに、野洲市歴史博物館の企画展「人と魚の歴史学」に関するご案内もいただきました。こちらも、ぜひ観覧させていただこうと思います。

一燈照隅万燈照国

■天台宗の最澄の言葉と聞いています。「一燈照隅万燈照国」(いっとうしょうぐうばんとうしょうこう)。「一隅を照らす光が集まれば、その光は国全体をも照らすことになる…」という意味なのだそうです。

■全国の様々な地域社会で取り組まれている「小さな自然再生」の実践も、この言葉と同様なのかもしれないと思っています。最澄の教えを単純化しているとのお叱りを受けるかもしれませんが、例えば、琵琶湖の周囲の一隅を照らす活動(小さな自然再生)も、たくさん集まれば琵琶湖全体を照らすことになるのではないか、琵琶湖のことを思う人の気持ちをうまくつなぐことができるのではないか、そのように思うのです。

■琵琶湖のまわりで実践されている「小さな自然再生」の活動が、うまくつながることで、琵琶湖の周りに環境保全の連帯が生まれるようにしていけないだろうか。そのような活動が、企業のCSR活動ともつなり、琵琶湖の周りの「小さな自然再生」を支える社会的仕組みを、多くの人の力で生み出すことはできないだろうか。

■そのような思いから、「小さな自然再生」の実践者、企業人、研究者、専門家…様々なお立場の方達が参加する市民グループ「水草は宝の山」(「水宝山」)でいろいろ議論をしてきました。グループの仲間である川戸良幸さん(琵琶湖汽船)のアイデアを核に、グループのメンバーで「びわぽいんと」という新しい社会的仕組みを構想してきました。もうじき、その「びわぽいんと」を運営するNPO法人も設立することができそうな段階になってきました。皆さんのご理解と応援が必要です。どうか、よろしくお願いいたします。

第3回滋賀県吹奏楽フェスティバル 龍谷大学吹奏楽部 with バトン・チアSPIRITS(2019 09 21)

■驚きました。YouTubeに、先週の土曜日に開催された「第3回滋賀県吹奏楽フェスティバル」の動画がアップされていました。

田口宇一郎さんの「瑞宝中綬章受賞を祝う会」

◼︎今日は、田口宇一郎さんの「瑞宝中綬章受賞を祝う会」がびわ湖大津プリンスホテルで開かれました。滋賀県内の自治体、国会、県議会、経済界、様々な団体、県職員OBOG、現職部次長の皆さん、田口さんの受賞をお祝いするために300人を超える皆さんが、お集まりになりました。

◼︎私は、1991年に琵琶湖博物館の開設準備のために滋賀県庁に入庁しました。大学院の博士課程を終えてオーバードクターをしていた時です。その時の、直接の上司が田口さんでした。私の所属は、滋賀県教育委員会事務局文化施設開設準備室で、学芸技師という職名でした。その時、田口さん参事をされていました。翌年の1992年には私のいた準備室は(仮称)琵琶湖博物館開設準備室になり、田口さんはその準備室の室長に。1996年の琵琶湖博物館開館時には副館長に就任されました。その後は、農政水産部環境監、琵琶湖環境部次長、最後は琵琶湖環境部長を歴任され、2002年に滋賀県庁を退職されました。退職後も、滋賀県理事員、滋賀県政顧問に、そして2008年からは2013年までは嘉田由紀子知事のもとで副知事をされました。その他にも、財団法人近江環境保全財団理事長、滋賀県産業支援プラザ理事長、滋賀県文化振興事業団会長等も歴任されています。

◼︎私は田口さんが農政水産部次長をされている時に、滋賀県庁(滋賀県立琵琶湖博物館)から岩手県立大学に異動することになりました。田口さんのもとで仕事をしていたのは6年ほどでしかありませんが、結果として「組織で仕事をするとはどういうことなのか」「組織でどういうふうに仕事を進めるのか」、そのようなことを教えていただいたように思います。その時の経験が、自分の人生にとってとても大きな財産になっています。そのように意味で、田口学校の生徒のような気がします。2004年に岩手県立大学から龍谷大学社会学部に異動しましたが、それ以来、再び、田口さんには以前と同じようにご指導をいただいています。ご指導いただくのは、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」が多いわけですが(^^;;。もちろん、「利やん」に通っているのは、田口さんのご指導の賜物です。

◼︎さて、これから田口さんとは、人の終末期を地域全体でどのように支えていくのか…そのような課題に、福祉や宗教、そして医療の専門家と一緒に取り組んでいくことになっています。そのことを、またご報告できるかもしれません。

第3回滋賀県吹奏楽フェスティバルin長浜

◼︎昨日は午前中の10時頃から16時まで、長浜ドーム(長浜バイオ大学ドーム)で開催それた「第3回 滋賀県吹奏楽フェスティバルin長浜」に参加し、吹奏楽を堪能しました。詳しくは、以下の龍谷大学吹奏楽部によるfacebookの投稿をご覧ください。

本日 9月21日(土)に第3回滋賀県吹奏楽フェスティバルin長浜が行われました。

実は龍谷大学吹奏楽部は2017年度にも本フェスティバルに参加しており、今回で2回目の出演となります。当部はバトン・チア・SPIRITSと共にゲストとして出演し、開会を告げるファンファーレ・演奏会のトップバッターを務めました。

「MERRY GO ROUND」「クラリネットキャンディ」を演奏した後、バトン・チア・SPIRITSがKing & Princeの「シンデレラガール」の音楽に乗せて単独ショーを披露。華麗なバトンさばきやアクロバティックな動きで大迫力のパフォーマンスを見届けたあと、当部アンコール曲としてお馴染みの「ブラジル」でコラボしました。最後の「星条旗よ永遠なれin swing」ではノリノリのスタンドプレイで観客を湧かせ、次の団体に良いバトンを受け渡すことが出来たと思います。フィナーレでは、全12団体が集結し約1000人の合同演奏が叶いました。選曲は吹奏楽界で知らない人はいない「宝島」、坂本 九の「上を向いて歩こう」の計2曲。

涼しい秋の夕暮れに「上を向いて歩こう」の明るい曲調に乗せた少し寂しげな歌詞がぴったりでした。会場で配られた団扇には歌詞が記載しており、観客も立ち上がって合唱で参加。会場内の全員で一つのステージを作り上げることが出来ました。今回のフェスティバルには 2校の大学、10校の高等学校が出演しました。力みの無い大学生の落ち着いた演奏も もちろん魅力的でしたが、ダンスや小道具を使い、動きの一つ一つに想いを込める高校生の熱いパフォーマンスにも圧倒されました。今日の演奏会では、そんなお互いの良い部分を吸収出来た本番だったと感じます。共演者の皆さま、関係者の方々、そしてご来場いただきましたお客様、本日は本当にありがとうございました!

琵琶湖博物館シンポジウム「海を忘れたサケ ビワマスの謎に迫る」に参加しました。

◼︎今日は、琵琶湖の固有種ビワマス に関するシンポジウム「海を忘れたサケ ビワマスの謎に迫る」が、琵琶湖博物館で開催され参加してきた。シンポジウムでは、シンポジストとしてビワマス漁師の鍋島直晶さん(西浅井漁協)がお話をされるということで、なんとしても参加したかったのです。私は、2016年の夏に、鍋島さんのガイドでビワマスのトローリングを初めて経験しました。その時のトローリングの経験と鍋島さんに対する印象がとても強く記憶に残っていたことから、今回は改めて鍋島さんのお話を伺ってみたかったのです。私たちはビワマス とどう関わっていくのか。いろいろ考えるヒントをいただくことができました。

◼︎これまで、ビワマスに関する取り組みは、水産的な問題関心から、いかに水産資源としてのビワマスを増殖させ、それを捕獲するかということに主眼を置いてきました。しかし、そのような問題関心からの取り組みだけでは、ビワマスに関わる様々な問題を根本的なところから解決していくことは難しい、もっと別のアプローチからの取り組みが必要であること、そのことを今回のシンポジウムで強く感じました。

◼︎一つの問題は、アマゴとの交雑という問題です。シンポジウムで配布された資料(『びわはく』第3号「海を忘れたサケ-ビワマスの謎に迫る-」)には、以下のことが指摘されていました。

1970年代以降、吻部が尖り目が小さく、体高が高く体側に朱点のある、ビワマスとは形の異なるマスが獲れるようになり、いっとき大きな話題になりました。現在、このマスは「とんがり」「キツネ」「三角マス」などと漁師からは呼ばれています。

実は、1970年に岐阜県産のアマゴの種苗を用いた放流試験が、愛知川源流の茶屋川で実施され、その後県内各地での河川で同じ系統の種苗を用いたアマゴの放流が行われるようになりました。このマスはそれとほぼ同時期に獲れるようになったことから、放流アマゴが琵琶湖に降ったものだと考えられます。ただ、ビワマスとアマゴは亜種の関係にあるとされており、亜種同士が同じ場所に生息するようになったことから、交雑が生じている可能性が高いと考えられます。

◼︎今回のシンポジウム、琵琶湖博物館の企画展に合わせて開催されたものです。企画展の図録『海を忘れたサケ-ビワマスの謎に迫る-』では、次のような対策が提案されています(上の写真は企画展の導入部分を撮影したものです。この企画展では、撮影が許可されています)。

ビワマス稚魚の放流を最下流部の堰堤より下流で放流すること。さらに、他水系産のアマゴの放流をやめ、在来のアマゴから種苗を作って放流することにより、降湖しやすい性質を持つアマゴを駆逐することが必要です。

◼︎シンポジウムでは、フロアの方から「人工的に増殖されるのではなく、本来は、河川で自然に産卵ができるようにすることが大切なのではないか」という意見が出されました。もっともな意見です。では、現在の河川が、ビワマスの産卵に適した環境になっているのかといえば、残念ながらそうではありません。そこで、野洲市の家棟川や米原市の天野川では、ビワマスが遡上できるように、市民、企業、専門家、行政が連携して河川の環境整備に取り組んでいます。水産業の関係者や行政だけでなく、様々な立場の方達が、ビワマスを単に消費するだけでなく、広い意味での資源管理に関わろうとされているのです。そのような意味で、ビワマスは、多くの人びとをつなぐ大変シンボリックな魚(あるいは)だといえるのかもしれません。

◼︎シンポジウムでは、漁師の鍋島直晶さんが、以下のように述べておられます(講演要旨「ビワマスとの新しい関係」)。

滋賀県色のブランド推進課ではビワマスのぶらんどかにも力を入れていますが、遊漁でのビワマス採捕量が無制限という状況下でのブランド化は、発想としてはいかがなものでしょうか。近年不安定要素が目立つ琵琶湖環境のもと、ビワマスに限らず資源管理と有効活用を可能にするためには学術的な見地をしっかりもった施策が重要です。琵琶湖生態系のピラミッドの中にあるビワマスを肉質の良い大型に育て、一定の漁業資源量を維持していくゆくためには、私たちにはしなくてならない事が、守らなくてはいけない約束事が必ずあるはずです。複雑に発展した人間環境がこの湖を取り巻いている現在、私たちはしっかりとした学術的見地をもって、まずその約束事を認識する必要があるのではないでしょうか。ブランドとは作るものであり、その上で守るものとも言えます。真にビワマスを県産のブランド食品にし、その恵みを享受するためには、私たちには努力しなくてはならないことが実はたくさん積み残されているのかもしれません。

◼︎上の写真は、滋賀県立琵琶湖博物館の建物です。私自身がかつて主任学芸員として勤務していた場所です。すでに博物館での勤務を終えて20年以上が経過しました。そような長い時間の経過が、「自分の職場であった」という事実さえも希薄にしているように思います。私の場合、開設準備に5年間(1991年4月〜1996年3月)、開館後は2年間(1996年4月〜1998年3月)、合計7年間にわたってこの博物館に関わってきました。20年が経過し、すでに展示替えも行われ、私たちの時代のものとは内容が異なってきています。一番の驚きは、琵琶湖博物館の周囲の森林ですね。この森林も展示の一部として計画的に作られたものです。20年で「森」と呼べるまでに成長しました。

◼︎上の写真のカレー。これは、博物館のレストランでいただいたものです。ライスが琵琶湖の形をしています。学芸員の方の説明によれば、県内の農業高校との共同開発で、隠し味にその高校のマーマレードを入れてるのでほのかな甘みとピールがあるとのこと。また、サラダ部分は草津の愛彩菜を使っているそうです。いろいろ工夫をされているのですね。

◼︎話は変わりますが、先日、京都で仕事があった時、木屋町の「喜幸」さんを伺いました。ビワマスのことを深く理解してくださるこちらの店主さんと琵琶湖の生産者とをつなぐお手伝いをさせていただきました。そのようなお手伝いができて、個人的にはとても嬉しいわけです。写真のこのビワマスは引き縄釣(トローリング)で獲ったものです。網とは違って、魚が痛んでいることもなく最高の味です。このビワマスを味わった上で、今回は琵琶湖博物館のビワマス の企画展を観覧し、シンポジウムに参加させていただきました。今日の企画展の図録と冊子を、「喜幸」さんに届けようと思っています。

滋賀のシガシガ

■毎朝、ヨーグルトをいただいています。メーカーによってヨーグルトの中の菌の種類も違うらしいですね。菌が違うと、消火器のどこに効くのかその辺りも違ってくるという人がいます。私には、よくわかりませんが、毎朝、普通のプレーンのヨーグルトの1/3ほどの量を、オリゴ糖やきな粉をかけたり、バナナも一緒にいただいています。そうすると、なんとなくお腹の調子も良い状態で維持できているような気がします。そもそも、ヨーグルト以外にも、納豆、ぬか漬け、味噌…発酵食が好きです。好んでいただく方だと思います。

■さて、そのような発酵食、ヨーグルトのTVCMで驚くことがありました。森永乳業の製品である「パルテノン」というヨーグルトのTVCMです。動画をご覧ください。ギリシャのヨーグルトの製法を用いて作ったヨーグルトのようです。かなり味が濃いようです。このCMの最後の方で、女性が「σιγά-σιγά(シガシガ)」といっています。ギリシャ語で、「シガシガ」とは「落ち着いて、ゆっくりいこうよ」という意味らしいです。私には「滋賀滋賀」と聞こました。おそらく、私だけではないと思います。滋賀県民の皆さんは、みんな反応したんじゃないだろうか…。私には「これからの滋賀県のこと、落ち着いて、ゆっくりいこうよ、シガシガ」。私になはそのようなはメッセージとして伝わってきました。

■滋賀で発酵食といえば、まずあげられるのが鮒寿司。鮒寿司は、塩漬けから漬け込みを経て、美味しくいただくまでに10ヶ月近くかかります。「シガシガ」って、滋賀にぴったりです。鮒寿司だけでなく、味噌や酢や酒、そして漬物、いずれも菌の力を借りてゆっくりゆっくり美味しい味が醸されていきます。このヨーグルトのことをfacebookに投稿すると、滋賀県の友人たちは反応してくれました。「滋賀のシガシガを流行らそう」、「シガシガは、生活満足度の高い滋賀県にはぴったり」と応えてくれました。なにか「滋賀のシガシガ」企画が生まれてこないかな。

家庭菜園でつながりを

◼︎今日は仰木の里市民センター(大津市)で、「学生まちづくりLAB(laboratory)」の学生研究員の皆さんが企画したプロジェクト、「Eα10」というプロジェクト関連の講習会が開催されました。家庭菜園の講習会です。「学生まちづくりLAB」については、これまでもfacebookに投稿してきましたが、龍谷大学REC(龍谷エクステンションセンター)、仰木の里自治連合会、大津市役所の3者によって取り組まれている事業です。学生研究員が地域の皆さんと連携して、プロジェクトを提案して、地域の皆さんと一緒に取り組むことで、地域の課題を緩和・解決していくことを目指しています。

◼︎今日は仰木の里市民センター(大津市)で、「学生まちづくりLAB(laboratory)」の学生研究員の皆さんが企画したプロジェクト、「Eα10」というプロジェクト関連の講習会が開催されました。家庭菜園の講習会です。「学生まちづくりLAB」については、これまでもfacebookに投稿してきましたが、龍谷大学REC(龍谷エクステンションセンター)、仰木の里自治連合会、大津市役所の3者によって取り組まれている事業です。学生研究員が地域の皆さんと連携して、プロジェクトを提案して、地域の皆さんと一緒に取り組むことで、地域の課題を緩和・解決していくことを目指しています。

◼︎かつて若い世代の家族が転入してきた都市郊外の新興住宅地、今では高齢化が進み、様々な問題が発生してきています。高齢者の孤立、多世代間の交流の欠如等もそうです。プロジェクト「Eα10」では、それらの問題を緩和していくために、以下のようなイメージの「家庭菜園」を多くの皆さんと横につながりながら一緒に取り組んでいくことにしました。「ご近所間のゆるやかな繋がりを深める」…、というところにポイントがあるようです。このような家庭菜園のイメージを、学生研究員の皆さんは、エディブルスクールヤードの考え方からヒントを得ています。

・ご近所さんとの共通の話題になる「家庭菜園」

・家庭で作った野菜や果物を交換して交流を深める「家庭菜園」

・定年退職後の趣味・生きがいとなりうる「家庭菜園」

・育てた作物を持ち寄り食事会開催などの場作りにも使える「家庭菜園」

◼︎今日は、参加者の方達のそれぞれのお宅に、ジャガイモの種芋(アローワという品種)、地這えキュウリ、近江カブラの苗、そして培養土とプランターを持ち帰っていただき、それぞれの家庭で栽培していただくための講習会が開催されました。指導は、龍谷大学農学部の佐藤茂先生です。提供される栽培用の培養土は、ピートモス等を使った人工培養土です。しかも、ジャガイモの種芋については、この培養土の入った袋に直接植えます。「袋栽培」という方法です。種芋のアローワは、早期肥大性が高く収穫量が多い早生品種です。ですので、来月の中旬には収穫できます。とても簡単ですね。

◼︎実は、収穫したジャガイモは、10月の下旬に仰木の里自治連合会で開催するイベント「仰木の里フェスタ」で加工・販売することになっています。各家庭で栽培したジャガイモを持ち寄って交流を深めていく予定です。地這えキュウリと近江カブラについても、それぞれの家庭で栽培していただきますが、特に近江カブラについては、収穫は12月になろうかと思います。大津の伝統野菜である近江カブラの栽培、こちらについてはなかなか難しいところがあるようですが、皆さんチャレンジされます。

救命入門コースに参加しました。

◼︎先週の土曜日、自宅近くの消防署で開催された、「救命入門コース」に参加してきました。今暮らしている地域の自治会の研修です。自治会の中にある自主防災委員会が段取りをしてくださいました。職場でも、このような講習会に参加していますが、しばらくすると細かなことを忘れてしまうので、チャンスがあればできるだけ毎年研修を受けるようにしています。研修では、この上半身のみの人形(リトル・アンという名前です)を使って研修しました。胸骨圧迫、気道確保、人工呼吸、AEDの訓練がメインになりますが、きちんと身体を使って記憶に定着させることができたのではないかと思います。参加してよかったと思います。救急車が到着するまでには5〜8分の時間がかかります。短いように思うかもしれませんが、実際に、胸骨圧迫を続けていると、救急車が到着するまでの時間を、相当長く感じるはずです。しかし、命を救う可能性を高めるためには、この胸骨圧迫を続けなければなりません。今回の研修で、もしもの時にも、なんとか対応できそうです。

◼︎先週の土曜日、自宅近くの消防署で開催された、「救命入門コース」に参加してきました。今暮らしている地域の自治会の研修です。自治会の中にある自主防災委員会が段取りをしてくださいました。職場でも、このような講習会に参加していますが、しばらくすると細かなことを忘れてしまうので、チャンスがあればできるだけ毎年研修を受けるようにしています。研修では、この上半身のみの人形(リトル・アンという名前です)を使って研修しました。胸骨圧迫、気道確保、人工呼吸、AEDの訓練がメインになりますが、きちんと身体を使って記憶に定着させることができたのではないかと思います。参加してよかったと思います。救急車が到着するまでには5〜8分の時間がかかります。短いように思うかもしれませんが、実際に、胸骨圧迫を続けていると、救急車が到着するまでの時間を、相当長く感じるはずです。しかし、命を救う可能性を高めるためには、この胸骨圧迫を続けなければなりません。今回の研修で、もしもの時にも、なんとか対応できそうです。

◼︎研修を始める前に、蛇腹式になっている「心肺蘇生カード」をいただきました。ここに、手順が書いてあります。研修の後は、「救命入門コース(90分コース)参加証」をいただきました。前者のカードは、常に持ち歩こうと思います。

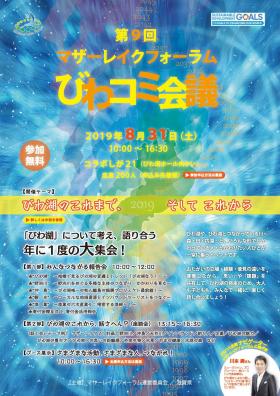

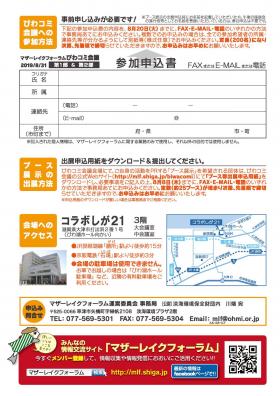

第9回マザーレイクフォーラム「びわコミ会議」

■今年も8月31日に「びわコミ会議」が開催されます。今年で9回目になるんですね。私は、吹奏楽部の行事と重なり、残念ながら今年の「びわコミ会議」に参加できませんが、ぜひ多くの皆さんにご参加いただければと思います。詳しくは、以下をご覧いただければと思います。

「びわコミ会議」