龍谷大学吹奏楽部「オータムコンサート」

■部長をしている龍谷大学吹奏楽部は、コロナ禍のため長らく練習に取り組むことができませんでした。夏休みの終わり方から、やっと徐々に練習を再開している状況です。小規模な合奏はできるようになりましたが、まだこれまだのような大きな合奏はできていません。もちろん、夏の「サマーコンサート」もできませんでした。その「サマーコンサート」に代わりに11月末に「オータムコンサート」を開催することとなりました。今年は2回公演になっています。もちろん「オータムコンサート」開催にあたっては、コロナ感染についても万全の対策を講じる予定です。詳しくは、吹奏楽部のホームページにも掲載しておりますので、ぜひご覧ください。

■今回は、特別企画もあります。龍谷大学1回生・高校生の皆さんを対象に、各公演100名様まで無料でご招待いたします。先着順となりますので応募はお早めにお願いします。なお、座席の指定は出来ませんのでご了承ください。「申し込みフォーム」はこちらです。吹奏楽が大好きな高校生の皆さん。高校吹奏楽部の部員の皆さん。龍谷大学吹奏楽部のオータムコンサートに、ぜひお越しください。

半年ぶりの練習見学

■一昨日のことになりますが、大学に行きました。夏期休暇ということもありますが、コロナ禍のために会議や学生指導等も全てオンラインで行ってきました。一昨日は、ひさしぶりでした。キャンパス内にあるメールボックスにもたくさんの郵便物がたまっていました。その他、諸々、オンラインではできないことを済ませることができました。仕事や用事を済ませた後は、龍谷大学吹奏楽部の練習を見学に行きました。おそらく、私自身が部長として練習を見学するのは半年ぶりぐいになるのではないかと思います。龍谷大学吹奏楽部では、感染等に十分に注意しながら練習を部分的に再開しています。この日は、世界的に知られるユーフォニアム奏者 外囿祥一郎先生が金管楽器の指導にお越しくださいました。ありがとうございました。

■一昨日のことになりますが、大学に行きました。夏期休暇ということもありますが、コロナ禍のために会議や学生指導等も全てオンラインで行ってきました。一昨日は、ひさしぶりでした。キャンパス内にあるメールボックスにもたくさんの郵便物がたまっていました。その他、諸々、オンラインではできないことを済ませることができました。仕事や用事を済ませた後は、龍谷大学吹奏楽部の練習を見学に行きました。おそらく、私自身が部長として練習を見学するのは半年ぶりぐいになるのではないかと思います。龍谷大学吹奏楽部では、感染等に十分に注意しながら練習を部分的に再開しています。この日は、世界的に知られるユーフォニアム奏者 外囿祥一郎先生が金管楽器の指導にお越しくださいました。ありがとうございました。

■画像の練習風景をご覧ください。「三密」を防ぐために、5部屋に分かれて、カメラやパソコンで映像をつないで一緒に練習していました。リモート練習っていうのですかね。また、大きな部屋でも、衣服をぶら下げるハンガーラックを利用して、そこにハンガーではなくビニールをぶら下げています。できることは、最大限やった上で練習に取り組んでいます。

■ この日、外囿先生がご指導くださったのは、すべて基礎練習です。練習を徐々に再開し始めた今こそ、もう一度、基礎から自分をきちんと組み立て直すチャンスなのかもしれません。

コロナ禍での吹奏楽部の練習

こんにちは!

当部は、消毒液やパーテーションを設置するなど、万全な感染対策をとりながら練習に励んでいます😊

本日は1回生と共にパートで基礎練習を行いました🎶 pic.twitter.com/LGVXZlJo17

— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) August 27, 2020

■龍谷大学吹奏楽部、コロナ禍のなか、このような感じで練習に取り組んでいます。もちろん、大学の学生部の方には、毎日練習を行うための申請を書類で行っています。そして指導者(監督、コーチ)が立ち会っています。万全の体制なんですが、世の中に完璧ということはありませんので、これだけやっても慎重さを忘れないようにいたします。

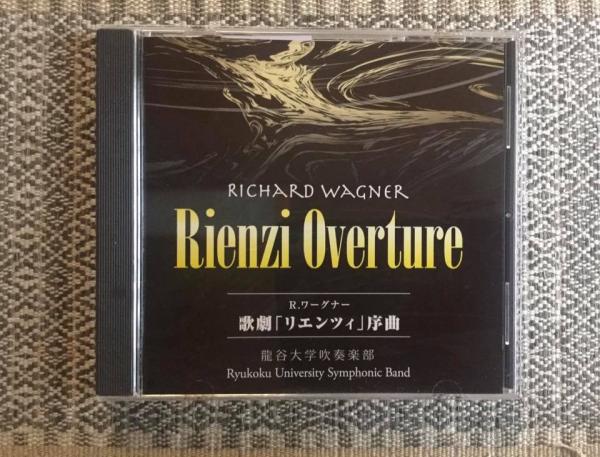

龍谷大学吹奏楽部2019年定期演奏会ライヴのCD

■龍谷大学吹奏楽部の「2019年定期演奏会ライヴ」のCD注文したところ、すぐに業者さんから届きました。さっそく、仕事をしながらですが、全ての曲を聴いてみました。もちろん生の演奏の方が感動も大きいわけですが、CDを聴きながら、昨年12月26日にザ・シンフォニーホールで開催された定期演奏会のこと、そして定期演奏会に至るまでのプロセスをいろいろ思い出しました。

■昨年は、吹奏楽部の部長になった最初の年でした。学生時代にオーケストラに所属してバイオリンを弾いていた経験はありますが、吹奏楽や吹奏楽の世界のことを何も知りません。すべてが勉強でした。私の個人的な印象ですが、大小様々なステージを年間を100近くも行いながら、全日本吹奏楽コンクールでの金賞受賞を目指した1年だったように思います。私自身が演奏するわけではないのですが、金賞受賞は本当に嬉しかったです。というのも、全日本吹奏楽コンクールの大学の部に、関西代表として出場できるのは1校だけ。過去2年間は近畿大学の吹奏楽部に関西代表の座を奪われてきたからです。もし、昨年も関西代表になることができなかったら、今年は全日本吹奏楽コンクールのステージを経験した部員が1人もいなくなってしまいます。これは、吹奏楽部にとって大変辛いことなのです。もっとも、今年は、新型コロナウイルスの感染拡大で、課外活動ができなくなっていることから、吹奏楽部の部員の皆さんは、もっと辛い思いをされています…。ただ、昨年までのことに話を限れば、サマーコンサートや夕照コンサートといった大きなステージ以外だけでなく、たくさん大小様々なステージで演奏を行うなか、全日本吹奏楽コンクールで金賞受賞を目指して練習を積み重ねてきました。年末には、立派な定期演奏会を行うことができました。

■というわけで、昨年は、私にとっては大変思い出深い年だったのです。加えて、メインの曲はワーグナー「リエンツィ序曲」。自分自身も学生時代に演奏した経験があることから、自分勝手な思いこみにしかすぎませんが、メインに相応しい演奏だったと思います。原曲は、もちろんオーケストラの曲になるわけですが、それを吹奏楽として演奏しながらも、きちんとワーグナーの曲として聴いて感動することができたのは、編曲者の日景貴文先生のおかげかと思います。日景先生には、コンクールに向けての練習でも、定期演奏会の編曲・指導でも大変お世話になりました。ありがとうございました。

『歌劇「リエンツィ」序曲』

【曲目】

1. 交響的舞曲第3番「フィエスタ」(クリフトン・ウィリアムズ)

2. パガニーニの主題による幻想変奏曲(ジェームズ・バーンズ)

3. ルーマニア狂詩曲第1番(ジョルジュ・エネスク / arr. 建部 知弘)

4. 歌劇「ジョコンダ」第3幕より 時の踊り(アミルカレ・ポンキエッリ / arr. 松本 昇一)

5. 歌劇「リエンツィ」序曲(リヒャルト・ワーグナー / arr. 日景 貴文)

6. デリー地方のアイルランド民謡(パーシー・オルドリッジ・グレインジャー / arr. マーク・ロジャース)

7. 星条旗よ永遠なれ(ジョン・フィリップ・スーザ / arr. 真島 俊夫)

【演奏】

龍谷大学吹奏楽部

指揮/若林義人、児玉知郎

■タワーレコードでも販売しているようです。

関西の7大学がスペシャルコラボ✨ 夏休み特別オンライン企画!

【特別企画】

🌻 #関西7大学吹奏楽部合同説明会 🌻関西の7大学がスペシャルコラボ✨

夏休み特別オンライン企画!なんと対象は

🎷吹奏楽経験のある高校生🎺先着50名!急げ〜🏃🏻💨

↓応募はこちらから!https://t.co/3TZUgaoPN8#拡散希望 #音楽#吹奏楽部 #受験生 #大学受験 #音楽を止めるな— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) August 10, 2020

■新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、大学の様々な活動が大変なことになっています。龍谷大学の場合、前期の授業は対面式から全てオンライン授業になりました。大学は、小中高の学校とは異なり、かなり遠方から通学されている学生の皆さんがおられます。2時間、場合によっては2時間半をかけて通学されている方達もおられます。そのような方達は、通勤ラッシュの時間帯に電車に乗らなければなりません。兵庫県から通学されている学生の皆さんだと、京都の深草キャンパスや大宮キャンパス、大津にある瀬田キャンパス、どのキャンパスに通学するにしても大阪を通過しなければなりません。感染のリスクを心配することも不思議なことではありません。龍谷大学では、後期から少人数の授業は対面式に戻す予定ですが、大人数の授業はオンラインで実施することになっています。

■大変になっているのは授業だけではありません。課外活動もです。部長をしている龍谷大学吹奏楽部、現在、部員が170名ほどいますが、個人練習と小さな合奏、そしてリモートによる演奏以外はできていません。とはいえ、新型コロナウイルス感染拡大中なんだから、課外活動は休んでおけばよいじゃないか…というわけにはいきません。限られた条件の中ではありますが、部員の皆さんは、様々な工夫するとともに、お互いに協力しあいながらモーチベーションを維持する努力をされています。そのようなコロナ禍での吹奏楽部の活動、部内だけに止まっているわけではありません。

■関西の7大学、大阪工業大学文化会ウインドアンサンブル、関西大学応援団吹奏楽部、関西学院大学応援団総部吹奏楽部、京都橘大学吹奏楽部、滋賀県立大学吹奏楽部、龍谷大学吹奏楽部、立命館大学応援団吹奏楽部(五十音順)が協力し合い、「高校1.2.3年生の吹奏楽経験者に向けた特別な部活説明会」が開催されることになりました。龍谷大学では、先月、オンラインによるオープンキャンパスが開催され、オープンキャンパスの様々なプログラムに高校生の皆さんが参加されました。私の所属する社会学部でも、Zoomを用いての説明会が行われました。しかし今回の「高校1.2.3年生の吹奏楽経験者に向けた特別な部活説明会」は、大学の壁を超えての連携の中で生まれました。毎年開催してきた「ジョイントコンサート」のつながりを大切にしながら、7大学の吹奏楽部の部員の皆さんで企画されました。今回の説明会の開催は、「コロナ禍の中で自分たち大学吹奏楽部に所属する学生には何ができるのか」とZoomを使って議論を続けてきたことの、ひとつの成果だと思います。素晴らしいです。

■日本の吹奏楽の世界は、世界の中でも独特の特徴を持っています。ほとんどの中学と高校に吹奏楽部は当たり前のようにあります。中高ほどではないでしょうが、吹奏楽部のある小学校もあります。そして、毎年開催される吹奏楽コンクールへの出場と入賞(地区→都道府県→支部)を目標に、中高の吹奏楽部の生徒の皆さんは全力投球で日々練習に取り組まれているのです。年間を通して練習が休みになる日も限られている…そのような学校も多いのではないかと思います(そのこと自体、問題との指摘もあります)。ところが、そうやって中高と吹奏楽部の活動に6年間熱心に取り組んで、高校卒業後、さらに大学で吹奏楽に取り組むのかといえば、多くの場合そうはなりません。「大学は、もう部活はいいです、サークルにしておきます」、「部活はやりません。アルバイトをして、そのお金で遊びます」…、そういう方が多いのではないかと思います。これは、なにも吹奏楽部に限ったことではありません。体育会(龍谷大学では体育局)の団体でも同様だと思います。完全燃焼したから大学ではもう部活(課外かつどう)をしない…というのではないのです。むしろ、逆…かもしれません。ここには、個人の考えや思い込みというよりも、そのような考えや思い込みを生み出す何か構造的な背景が存在しているようにも思います。

■今回の「高校1.2.3年生の吹奏楽経験者に向けた特別な部活説明会」は、そのような考えや思い込みを吹き飛ばしてくれるかもしれません。限定50名とのことです。大学の吹奏楽って、どんな感じ? 練習は厳しいの? アルバイトはできる?…様々な疑問(不安)があるかと思いますが、直接、吹奏楽部で活躍している部員の皆さんの生の声を聞いてみてください。大学で吹奏楽部に入部するかどうかは別にして、高校生の皆さんにとってプラスになること間違いないと思います。高校生の皆さんのご参加をお待ちしています。私自身は、こうやって大学の壁を超えて、自主的・主体的にこのような企画を実現させることができるのも、大学吹奏楽部の魅力だと思っています。

オープンキャンパス、龍谷大学吹奏楽部

■オープンキャンパスはオンラインで開催されました。初めての経験です。裏方として入試部の職員の皆さんが中心となってこのイベントの骨格を作ってこられたのでしょうが、そこに各学部の教務課職員の皆さんが協力し、そして何よりも学生の皆さんで組織されている「アドサポ」(龍谷大学アドミッションサポーター)の学生の皆さんの活躍や頑張りが印象深かったな〜と思っています。関係者の皆様、お疲れ様でした。いろいろ意見はあると思いますが、新型コロナウイルスの第2波がやってきている中で、無事に開催できたこと本当に良かったと思います。タレントさん方も、龍谷大学の魅力を上手に引き出してくださったと思います。ありがとうございました。

こんばんは。

私たちは自粛期間中、174名の部員 全員で「負けないで」のテレワーク演奏に挑戦しました✨

少しでも多くの皆さんに元気が届きますように…

以下のURLより、ぜひご覧ください!https://t.co/3tkpMLGHVx pic.twitter.com/zBl8sBPKKj— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) August 1, 2020

■このようなオンラインオープンキャンパスに合わせるように、龍谷大学吹奏楽部174名の部員全員による合奏をYouTubeで公開しました。以下、この動画の解説です。

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、大人数が集まって合奏ができない中、2020年8月1日、2日に開催の「龍谷大学オープンキャンパス」において、少人数での合奏を披露できる機会をいただきました。合奏はおろか、本番演奏も2020年3月以来、約5ヶ月ぶりとなる、大変貴重な機会となりました。

リアル合奏は、ソーシャルディスタンスの確保の観点から42人と参加人数が限られました。

そこで、リモート合奏で174人全部員による合奏を実現し本YouTubeで公開することにいたしました!

ぜひ、最後までお聞きください!

こんにちは。

本日、深草キャンパスにて龍谷大学オンラインオープンキャンパスの「Ryukoku 27 hours Live」のフィナーレに木管5重奏が出演いたしました。

昨日に引き続きご視聴いただいた皆さま、ありがとうございました。 pic.twitter.com/81gTwDLYnU— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) August 2, 2020

皆さま、本日のラジオはご視聴いただきましたか?

27hLIVEのフィナーレとして、明日の14:45より、当部の木管5重奏とHakubiさんがコラボ演奏で番組テーマソングを披露いたします♪

写真は本日のリハーサル風景です!

お楽しみに✨視聴チャンネル→https://t.co/mylw15Uzrf pic.twitter.com/fApd29iaxU

— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) August 1, 2020

龍谷大学オンラインオープンキャンパス「Ryukoku 27 hours Live」内の『RYUKOKU+α Hakubi Radio - WEEKEND SHELTER』に出演しました✨

出演時の様子は、龍谷大学公式YouTubeチャンネルのオンラインオープンキャンパス プログラム③よりご覧いただけます😊

明日までの限定公開ですのでお見逃しなく! pic.twitter.com/GFT5zIuyKQ— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) August 1, 2020

■オンラインオープンキャンパスでは、龍谷大学深草キャンパスに「αステーションけ(FM京都)のDJと、京都を拠点に活動されているロックバンドHakubiがお越し下さいました。HAKUBIの皆さんとは、龍谷大学吹奏楽部の木管五重奏とコラボレーションが実現しました。私自身はHAKUBIというロックバンドのことをこれまで存じ上げませんでしたが、このオープンキャンパスのテーマソング「大人になって気付いたこと」の歌詞の内容や曲の雰囲気と木管五重奏とがうまく調和していると思いました。HAKUBIのボーカル片桐さんもtwitterの中で「“大人になって気付いたこと”を龍大吹奏楽部の皆さんにコラボレーションして頂きました…生演奏観に行って来ましたが、鳥肌が立ちました…アーカイブ少し残っているみたいなので是非ご覧ください」とツイートされていました。部員たちにとっても、ロックバンドとのコラボレーションはおそらく初めてではないかと思います。良い経験になったと思います。

Ryukoku 27 hours Live

■新型コロナのために、通常のオープンキャンパスができないわけですが、「Special Event Ryukoku 27 hours Live 8.1sat 12:00 - 8.2sun 15:00」、「今年のオープンキャンパスは、オンラインで日本初27時間スペシャルイベントを実施!」ということになっています。そうなんだ、日本初なのか…。YouTubeのライブ配信でどなたにもご覧いただけます。ということで、龍谷大学吹奏楽部もこのオープンキャンパスに参加しています。

■上記のライブ配信は明日8月2日までのようです。

Daphnis et Chloé Suite No.2 / Joseph-Maurice Ravel バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲 龍谷大学吹奏楽部

■龍谷大学吹奏楽部公式YouTubeで新しく「ダフニスとクロエ」がアップされました。

龍谷大学吹奏楽部第46回定期演奏会のライブCDが発売されます。

■いよいよ、龍谷大学吹奏楽部第46回定期演奏会のライブCDが発売されます。トップのYouTubeは視聴版です。ご購入にあたって詳しくことは、こちらをご覧ください。。

2019年12月、ザ・シンフォニーホールに於いて開催された龍谷大学吹奏楽部第46回定期演奏会のライブCD。2019年度全日本吹奏楽コンクールにおいて3年ぶりの出場、そして金賞を受賞した龍谷大学吹奏楽部の1年を締めくくる集大成として開催されたこの演奏会。メインには同年の課題曲作曲者としても活躍し注目を浴びている日景貴文氏の編曲による歌劇「リエンツィ」序曲を表現豊かに演奏し、満員の聴衆を酔わせました。龍谷大学の繊細さと力強さの合わさった演奏をお楽しみください。

NHK FM「吹奏楽のひびき」で龍谷大学吹奏楽部の演奏が放送されます。

■作曲家の中橋愛生さんと指揮者の下野竜也さんの案内で吹奏楽の持つさまざまな魅力を紹介するNHK FMの番組「吹奏楽のひびき」(日曜日 午前7時20分~ 午前8時10分)の紹介です。5月17日のテーマは、「作曲家 井澗昌樹の世界」です。大阪市音楽団や陸上自衛隊中央音楽隊とともに、龍谷大学吹奏楽部の演奏も放送されます。以下が、番組のプログラムです。

■作曲家の中橋愛生さんと指揮者の下野竜也さんの案内で吹奏楽の持つさまざまな魅力を紹介するNHK FMの番組「吹奏楽のひびき」(日曜日 午前7時20分~ 午前8時10分)の紹介です。5月17日のテーマは、「作曲家 井澗昌樹の世界」です。大阪市音楽団や陸上自衛隊中央音楽隊とともに、龍谷大学吹奏楽部の演奏も放送されます。以下が、番組のプログラムです。

中橋愛生

「火の断章」

井澗 昌樹:作曲

(指揮)秋山 和慶、(吹奏楽)大阪市音楽団

(3分14秒)

<佼成出版社 KOCD-8888>「行進曲「飛翔」」

井澗 昌樹:作曲

(指揮)武田 晃、(吹奏楽)陸上自衛隊中央音楽隊

(3分14秒)

<ブレーン BOCD-7481>「詩曲 Ⅱ」

井澗 昌樹:作曲

(木管三重奏)龍谷大学学友会学術文化局吹奏楽部のメンバー

(4分29秒)

<CAFUA CACG-0136>「額田王の4つの歌」

井澗 昌樹:作曲

(ソプラノ)三宅 由佳莉、(指揮)手塚 裕之、(吹奏楽)海上自衛隊東京音楽隊

(6分38秒)

<ブレーン BOCD-7611>「かごめの花化粧」

井澗 昌樹:作曲

(指揮)木村 吉宏、(吹奏楽)フィルハーモニック・ウインズ大阪(おおさかん)

(8分34秒)

<ブレーン BOCD-7338>「およげ!たいやきくん(オルガンと吹奏楽のための)」

佐瀬 寿一:作曲

井澗 昌樹:編曲

(オルガン)原口 沙矢架、(指揮)樋口 好雄、(吹奏楽)海上自衛隊横須賀音楽隊

(3分35秒)

<CAFUA CACG-0239>「Bye Bye Violet」

井澗 昌樹:作曲

(指揮)若林 義人、(吹奏楽)龍谷大学学友会学術文化局吹奏楽部

(8分32秒)

<CAFUA CACG-0164>