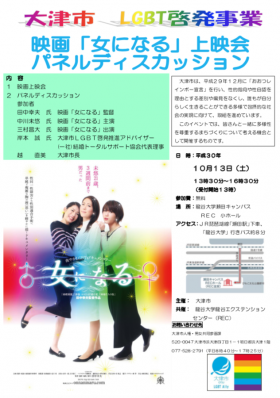

映画「女になる」上映会・パネルディスカッションの開催について

▪️私は残念ながら行けないのですが、明日、瀬田キャンパスで「映画「女になる」上映会・パネルディスカッションの開催について」が開催されます。詳細は以下の通りです。

滋賀県大津市では、平成29年12月に「おおつレインボー宣言」を行い、性的指向や性自認を理由とする差別や偏見をなくし、誰もが自分らしく生きることができる多様で包摂社会の実現を目指し、申請書の性別欄の廃止や職員研修等の取り組みが進められています。しかし、LGBTの方々を取り巻く現状は、理解不足や認識の不足から生じる様々な課題が存在しており、当事者の生きづらさにつながってます。

様々な課題を解消するためにも、当事者の声や意見を直接聞く機会を設け、理解を深めるきっかけとするため、大津市と龍谷大学が連携し、映画上映会と出演者を交えたパネルディスカッションを開催します。

日 時:2018年10月13日(土)13時30分~16時30分(受付開始13時00分)

参加費:無料

場 所:龍谷大学瀬田キャンパスREC小ホール

申 込:不要(当日直接会場までお越しください)主 催:大津市

共 催:龍谷大学龍谷エクステンションセンター(REC)

我がサードプレイス「利やん」の最近

◾️先日のことになりますが、ある大切な用事があって写真の3人が集まりました。もちろん、用事を無事に終えた後は、大津駅前のいつものに居酒屋「利やん」へ。こちらの皆さんは、職場の同僚ではありますが、それよりも私にとっては、この居酒屋「利やん」のランニングチーム、「チーム利やん」のチームメイトといったほうがビッタリきますね。来年の2月最後の日曜日は第10回「びわ湖レイクサイドマラソン」です。私以外のお二人は、トレイルラン等で活躍されるアスリートです。これまでも、「チーム利やん」でエントリーして立派な成績を残してこられました。が、しかし。今回は、お二人は年代別での1位になるぞと宣言されています。すごいです。

◾️私はといえば、この「チーム利やん」では一応「(なんちゃって)キャンプテン」=世話係…なんですが、今年の「レイクサイドマラソン」以来、一度も走っていません。これはさすがにまずいです。昨年はホノルルマラソンに出場するという目標があったので、それなりに練習をしていたのですが、今年は目標がなかったこともあって、このだらしなさです。これから、気持ちを入れ替えて、しっかり練習を積みたいと思います。

◾️それにしても、この居酒屋「利やん」、私にとって大切なサードプレイスです。「サードプレイスって何?」という方は、ぜひ以下のエントリーをご覧いただければと思います。

多様な専門性を持った皆さんとの連携

◾️琵琶湖・南湖の水草の有効利用を目的に設立された市民グループ「水草は宝の山」=「水宝山」の活動に関して、また少し前進がありました。以前より、水草堆肥については、経験的に農作物に効果があると言われてきましたが、学問的というか科学的な裏付けが明確にあるわけではありませんでした。私が参加している総合地球環境学研究所のプロジェクトの研究成果として、土壌生態学的な研究論文は発表されていますが、実際に農業で水草堆肥を使っていく上で必要とされる農学的な観点からの知見については確認することができていません。

◾️そのため、龍谷大学農学部のお二人の教員にお願いをして、水草堆肥の効果に関する農学的な研究を進めていただくことになりました。お二人は、土壌、肥料、植物栄養学についての専門家です。昨日は、水草問題を所管されている滋賀県庁琵琶湖環境部琵琶湖政策課の職員の方達にも龍谷大学にお越しいただき、お二人と意見交換をしていただきました。私は授業があったため、途中で意見交換の場から退席しましたが、いろいろ勉強になりました。「餅は餅屋」と言いますが、深い専門性を持った方達の横の連携の大切さを、より一層実感することになりました。水草問題の解決に向けてまた少し前進できたように思います。お二人の教員の皆さんには、心より感謝したいと思います。

◾️もう一つ、良いことがありました。「水宝山」の活動の一つは、切れて浜に漂着した水草を、地域の中で有効利用する仕組みを作っていくことにあります。これまで、そのような「水宝山」の活動を展開していく上で、法律的にクリアすべき課題が残っていました。長らく「水宝山」の活動の足かせになっていました。ということで、昨日に引き続き、今日も琵琶湖政策課の職員さんと一緒に、琵琶湖の砂浜を管理されている滋賀県庁の部署を訪問して相談をさせていただきました。その結果、有価物の採取や利益のために活動するのでない限り、河川法的に特に問題になるようなことはない、むしろそのような河川愛護活動はありがたいとの見解をお示しくださいました。こちらについても、心より感謝したいと思います。正直、ホッとしました。具体的な成果を生み出していくためには、まだまだ時間がかかりますし、今後も、さらに多くの多様な専門性を持った皆さんとの協働が必要です。引き続き、頑張ってまいります。

◾️以前、お世話になった同位体生態学の大御所の先生から、「I型」→「T型」→ 「π型」という話しを聞かせてもらったことがあります。環境問題の解決に向けて、特定の専門性だけでは限界がある。アルファベットの「I」は、そのような特定の専門性を表現しています。ですから、自分の研究の間口を広げていこう。隣接する分野や関連する分野についても、たとえディシプリンが違っても勉強していこう。これが「T型」です。「I型」よりも横に関心が広がっていますね。しかし、個人の努力だけではまだどうしようもない。「T」と「T」が連携する中で、「π型」になっていく必要がある。そのような話しだったかと思います。これは文理融合の研究を進めていくことの必要性に関連して話されたことです。「水宝山」の活動は、研究プロジェクトではありませんが、多様な専門性を持った皆さんとの協働ということからすれば、やはり「π型」を目指して行かねばなりません。多様な専門性の相補的な関係をデザインしていくことが必要になります。

「うみのこ」と堅田の秋空

◾️買い物ついでに、大津市の堅田にある湖畔のカフェへ立ち寄りました。杢兵衛造船所の横にあるカフェです。こういうことは、滅多にないことなんですけれど。コーヒーを飲みながら外を眺めると、杢兵衛造船所には、退役した前の環境学習船「うみのこ」が繋留されていました。「うみのこ」は、「滋賀県立びわ湖フローティングスクール」で使われている環境学習船です。現在は、2代目の新しい「うみのこ」が就航していますから、これは1代目の「うみのこ」です。滋賀県の小学校5年生は、全員「うみのこ」に乗船して琵琶湖の環境学習を行うことになっています。詳しくは、以下をご覧いただきたいと思います。ところで、新しい「うみのこ」が就航したこともあり、この写真の1代目はどうなるんでしょうね。少し古い新聞記事では、利活用していくにも相当のお金がかかるようですし、解体するにしてもそれなりの費用が必要のようです。

◾️カフェでは「うみのこ」のことを考えながらびわ湖の風景を眺めていました。するとV字編隊の白い渡り鳥たちが南に向かって飛んでいるのが見えました。目を凝らせば、この写真でも確認できるかもしれません。種類はなんでしょうね。そういう季節なんですね。ちなみに上の方に浮かんでいるUFOみたいなのは、電灯がガラス窓に反射したものです。カフェには20分ほどいたでしょうか。カフェの外に出ると、もう夕方になっていました。空は秋空です。羊雲ですね。羊の群れが比叡山の山えを超えて行こうとしているかのようです。

社会共生実習を盛り上げたい!!

▪️現在、「社会共生実習支援室」のスタッフの皆さんと一緒に、社会学部の看板プログラムでもある「社会共生実習」をより一層盛り上げるために、様々な企画を考えています。そのうちのひとつは、2回生を中心とした履修者と3回生以上の修了者との交流会を開催することです。先輩から後輩へ、様々な思いが伝わればと思っています。私は、「社会共生実習」のひとつのプログラムである「大津エンバワねっと」の担当者ですが、この交流会の企画運営に参加します。

▪️以下は、昨年度の報告書です。

秋らしさが深まってきました。

▪️我が家の小さな庭の微妙な変化をかなりの頻度で投稿していますが、毎日、庭を見つめて世話をしている者からした微妙な変化なので、このブログをご覧の皆さんからすると、さして変わりはないように見えるかもしれません。庭のハギが本格的に花を咲かせています。秋の七草の筆頭でもあるハギが咲くと、一気に秋が深まったような気持ちになります。そのすぐそばではシュウメイギクが咲いています。地面の敷石の隙間には、予定通り、地面を覆うカバープランツが広がってきています。基本は庭師さんのお仕事で、私は世話をしているだけですが、庭師さんは、将来この庭がどう成長していくのか、そのイメージを明確に持って作業をされていたのでしょうね。何事も、仕事ってそういうものではありますが。

▪️ハギは、どこにでも生えている落葉の低木でですが、同じようにどこにでも生えている野草が庭で勝手に成長してます。ミズヒキです。紅白がミックスしたもの、紅のみ、白のみと、3種類の花が咲いています。勝手に生えてくる野生の草花を、自然な感じのナチュラルな庭造りにうまく活かしていきたいと思っています。ですから、成長させるミズヒキ以外は、すべて抜いてしまっています。

▪️大きめの鉢に寄せ植えをしている花があります。名前はわかりません…。長い間咲いてくれています。近づいてみると、アゲハの羽がありました。家族によれば、カマキリがアゲハを捕まえて食べていたそうです。カマキリはアゲハの胴体を食べても羽は産卵のための栄養にならないので、食べないんでしょうかね。小さな我が家の中ですが、いろんな生き物たちの「食う-食われるの関係」が広がっています。でも、庭の昆虫たちにとっての最大の脅威は、「この害虫め‼︎」と襲いかかってくる人間(私のことですが…)だと思います。今年の夏も随分、駆除の名の下に殺生してきました。

▪️ところで、先ほども書いたように、できるだけナチュラルな庭づくりを目指しています。外から入り込んでくる野草も、庭づくりに活用したいと思っています。農薬の類は使用していません。様々な虫の幼虫が草木の葉を食い荒らしていても、自分の手で処分しています。ということで、左の2冊の本を眺めて、もう少し勉強してみることにしました。『雑草と楽しみ庭づくり』と『虫といっしょに庭づくり』です。いろいろヒントがあるかもしれません。最近は、単に草花を愛でるだけでなく、そこに生きる生物の関係にも関心を持つようになってきました。我が家には、ダンゴムシがたくさん生息しています。ダンゴムシは、いわゆる分解者なので、落ち葉等を食べてくれています。庭の土作りに役立っているはずです。同じく、分解者であるミミズがもっと増えてくれたらいいのになと思っています。

▪️ところで、先ほども書いたように、できるだけナチュラルな庭づくりを目指しています。外から入り込んでくる野草も、庭づくりに活用したいと思っています。農薬の類は使用していません。様々な虫の幼虫が草木の葉を食い荒らしていても、自分の手で処分しています。ということで、左の2冊の本を眺めて、もう少し勉強してみることにしました。『雑草と楽しみ庭づくり』と『虫といっしょに庭づくり』です。いろいろヒントがあるかもしれません。最近は、単に草花を愛でるだけでなく、そこに生きる生物の関係にも関心を持つようになってきました。我が家には、ダンゴムシがたくさん生息しています。ダンゴムシは、いわゆる分解者なので、落ち葉等を食べてくれています。庭の土作りに役立っているはずです。同じく、分解者であるミミズがもっと増えてくれたらいいのになと思っています。

▪️人生の大部分を集合住宅で過ごしてきたので、「庭のある暮らし」をしたことがありませんでした。高校生や大学生の時には、家に庭はありましたが、若かったせいか庭などには関心が全くありませんでした。亡くなった父や、老人ホームに入っている母も、庭づくりには一切投資をしませんでした。結構、荒れた庭だったように記憶しています。今、庭のある暮らしも3年目になり、かなり自分が庭仕事に向いていることがわかってきました。庭にいると時間が経つのを忘れてしまいます。時間ができれば、園芸をきちんと勉強してみたいとも思います。しかし、そんな時間は退職するまで生まれないでしょう。残念ですが。

ニュージーランドの高校生のハカ

▪️ニュージーランド・ハミルトンボーイズ高校とガールズ高校の生徒の皆さんが来学されました。マオリ族民族舞踊の「ハカ(HAKA)」を深草キャンパスのステージで披露してくださったようです。実際に見学したかったな〜。

▪️ハカというと、ニュージーランドのラグビーチーム「オールブラックス」が試合前に演じることが有名です。試合前に相手に対して何か威嚇するような雰囲気がありますが、そうではないということを知りました。相手に対する敬意を表現しているのだそうです。ですから、結婚式や開会式など、様々な式典で演じられるそうです。そうか〜。恥ずかしいことに、わかっていませんでした。

卒論提出までのスケジュールと卒論の評価基準

2018・2019年度版

▪️以下の記事は、2018年春から私のゼミに配属になり、2020年3月に卒業するゼミ生の皆さんに対応したものです。

テーマと調査地について : 2018年10月上旬

▪️集中的に面談を行います。自分が取り組もうと思うテーマと、それに関連する基本文献を持参して面談に臨んでください。面談の日時については、ゼミの際に調整します。面談では、どのような事例をもとに調査を行うのか、その点についても聞かせてもらいます。皆さん、就職活動、課外活動、そしてアルバイト等で忙しくされていると思います。卒論提出まではまだ1年以上ありますが、あっという間に時間が経過します。時間を調整して文献の読み込みと調査に取り組んでください。

文献の読み込みと調査の実施 : 2018年11月〜2019年11月

▪️詳しくは面談の中で指示しますが、文献を読み込むことと現場での調査は「車の両輪」と考えてください。ゼミでは、研究の進捗状況を報告してもらいます。下記の「卒業論文の中間発表」の頃までに基本的な調査を終えられるように努力してください。10月と11月は卒論の執筆に取り組まねばなりません。もし、調査を行うとしてもそれは補足調査になります。

▪️調査に行った後は、必ず面談に来てください。その際、必ず、「卒論カード」に調査から得られた情報やデータ等を記載した上で、面談で指導を受けてください。面談を重ねる中で、次第に、自分の研究の輪郭がはっきりしてくるはずです。

「履修要項」をきちんと読もう!2019年4月

▪️新年度になったら、履修要項を開いてください。卒業論文に関するページを熟読してください。必ず、熟読するようにしてください。ここにある、「書式」、「口述試験」、「表記法」、「補足」に書いてあることに関しては、ゼミで改めて細かな指導しますので、その指示に従ってください。執筆要項等については、基本的に、日本社会学会が発行している「社会学評論スタイルガイド」に準拠することにしますので、注意してください。また、以下のスケジュールを再度確認しておいてください。

▪️新年度になったら、履修要項を開いてください。卒業論文に関するページを熟読してください。必ず、熟読するようにしてください。ここにある、「書式」、「口述試験」、「表記法」、「補足」に書いてあることに関しては、ゼミで改めて細かな指導しますので、その指示に従ってください。執筆要項等については、基本的に、日本社会学会が発行している「社会学評論スタイルガイド」に準拠することにしますので、注意してください。また、以下のスケジュールを再度確認しておいてください。

卒業論文の中間発表:2019年9月下旬〜10月上旬

▪️卒業論文の中間発表を、4回生の後期のゼミの最初に行います。この中間発表をひとつの目標にして取り組んでください。フィールドワークにもとづく実証的な研究論文を読んだ人はわかると思いますし、私も皆さんにすでにゼミのときに解説していますが、オーソドックスな実証系の論文では、およそ以下のような構成が一般的かなと思います。もちろん、論文の課題設定やテーマによっては、必ずしも、このような構成である必要はありません。原稿の量についても、あくまで目安です。また、第3節については、節中はさらに複数の「項」にわけて、論文の論理の筋道が見えてくる構成にする必要があります。

————————————-

第1節:課題設定(先行研究の整理や課題の位置づけ等、原稿全体の2割程度)

第2節:調査地概況(原稿全体の1割程度)

第3節:分析(原稿全体の6割程度)

第4章:結論(原稿全体の1割程度)

————————————-

▪️どうして、このような目安を示したかといえば、一番大切な第3節が貧弱でほとんど課題を明らかにできていないようなことがあるからです。ひどい場合は、原稿の枚数を稼ごうとするため、たとえば第2節等で異様にページを費やしてしまったり(課題設定に関係のないことをズラズラ書いてしまう…)。それでは、論文としては大変パランスの悪い内容のないものになってしまいます。しかし、これはあくまでも目安ですので、構成のバランス等については、私とよく相談をしてください。

▪️中間発表の報告ではレジュメを用意してもらいますが、基本的には、卒業論文と同じ構成にしてください。まだ不明な点、調査継続中のことについては、現在どこまでわかって、今後どのような調査が必要なのか、どのような資料を集めるのか、これからの予定も含めてレジュメのなかで説明してください。

卒業論文題目届提出期間:2019年10月下旬

▪️提出先は、指導教員である私です。卒業論文のタイトルについては、まず私とよく相談をしてください。いったん題目届を提出してしまうと、変更がききません。あとで「やっぱり、違うテーマで書きたいんですけど…」といっても、題目届を提出してしまった後の段階では、すでに遅いのです。それまでの調査の進捗状況を私に報告してるいはずですが、その調査内容に相応しいタイトルにする必要があります。調査をしていないと、卒業論文のタイトルを決めることさえできなくなってしまいます。このことをよく理解しておいてください。

▪️題目届のタイトルは、題目届に鉛筆書きで書いてきてください。学生本人と私がお互いに確認したうえで、ペンで上書きをして、最後に鉛筆部分は消しゴムで消してください。注意してもらいたいことは、必ず、本人の署名と捺印が必要だということです。確認してください。

▪️題目届は、卒業論文題目提出期間中のゼミのときに回収します。よろしくお願いいたします。

卒業論文の第一次草稿提出:2019年11月末

▪️11月末頃に、「とりあえず書き上げた」原稿(草稿)を提出してください。それから、丁寧に「赤ペン」を入れていきます。修正や加筆を行ってください。良い調査をしていても(フィールドから良い発見をしていても)、それがきちんと原稿になっていなければ意味がありません。初めての経験でななか難しいところがあろうかと思います。したがって、12月の1ヶ月を使って、原稿のやり取りをしながら仕上げていきます。「赤ペン」作業終了後、具体的な指摘を加えてその原稿を返却します。冬休みに、提出する原稿を完成させてください。

▪️論文の表記については、「履修要項」に示してありますが、各ゼミの指導教員から具体的な指示を出すことになっています。配布してある「優秀卒業論文集」の脇田ゼミの先輩の論文を参照してください。

▪️たとえば10月末に原稿を提出し、早めに卒論執筆を終えてしまってもかまいません。大いに歓す迎します!!もちろん、内容がともなっていなければなりません。

卒論の最期の指導

▪️2019年12月の第3週までの間に、卒業論文の原稿、フィールドノート、収集した資料等を持参し、最低2回は面談を受けるようにしてください。そのさい、私の予定を事前に確認するようにしてください。

原稿の確認

■正月明けになりますが、事前に指導した点が改善されているかどうか卒論の原稿を確認します。研究室に集まってください。必要な場合は、さらに修正・加筆する箇所を指示します。

卒業論文の提出

▪️卒業論文提出期間中に指定した時間帯に集合して、全員で提出します。必ず、提出できる完成した形にして持参してください。集合する日時については、皆さんと調整の上決定します。

▪️もし、提出期間中に間に合わなかったばあい、提出の締め切り時間を過ぎてしまった場合、必ず、連絡をしてください。卒論提出期間は3日ありますが、かならず1日目か2日目に全員で提出します。そのことを目標に仕上げてください。どんなアクシデントがあるかわかりませんので注意してください。卒業論文の遅れは、大目に見てくれません。卒業できなくなる可能性もあります。十分に注意しましょう。ちなみに、通常、[b最終日は15時で卒論の提出を締め切ります[/b]。

卒論原稿の印刷・製本

▪️全員で力をあわせて、卒業論文の原稿を印刷し製本します。作業は後期のゼミの時間の前後を利用して行います。集合する日時や場所については、別途指示します。

卒業論文の評価基準

▪️以下のような評価基準にもとづき評価を行います。点数に幅があるのは、日本語表現からも判断するからです。理路整然と、分かりやすく,明瞭な文章で執筆してください。

———————————

0点:脇田ゼミでは、各自が調査をしてその調査に基づき論文を執筆することになっていますので、こんなことはまずないと思いますが…。オリジナルな原稿でなければなりません。いわゆる「剽窃」(他の人の原稿を盗み自分のものとする…)は、即刻アウトです。引用等にも十分に気をつけてください。

59点以下:規程の文字数に達してない。どうみても、卒業論文としての形になっていない、内容がない場合は単位が出ません。

60点〜69点:規程の字数には達しているが、課題設定も明確でなく、分析結果も明確でない。

70点〜79点:規程の字数に達しており、一応、課題設定はできている。ただし、先行研究の検討がなされていないか不十分、あるいは分析が不十分(多くのばあい調査不足…)、結論が曖昧。

80点〜89点:規程の字数に達しており、課題設定も明確だが、先行研究の検討が不十分。課題設定に照応した分析も一応できている。自分なりの結論に達している。

90点〜 :規程の字数に達しており、課題設定、先行研究の検討、分析、結論ともに優れている。

———————————

公開卒論発表会

▪️卒論発表会を行います。1人15分程度(12分発表・3分質疑応答)。発表は、「学籍番号」順です。日時やスケジュールについては、事前に指示します。発表会を終えたあとは、下記の「追い出しコンパ」とは別に、軽く慰労会をしたいですね。また、後日、卒業式までのあいだに、「追い出しコンパ」を行います。企画・予約等は、3年生に行ってもらいます。日程については、別途調整をします。

脇田ゼミ卒業論文一覧

▪️龍谷大学社会学部社会学科の学生の皆さん。私のこのブログのタイトルの下には、青字のメニューが並んでいます。その中の「卒業論文」をクリックしていただくと、これまで指導してきた先輩たちの卒業論文のタイトルをご覧になることができます。今日、まだ未記載であった卒業生の氏名と卒論のタイトルを追加しました。2004年から龍谷大学に勤務していますが、現在までで163名の先輩たちが卒論を提出することができました。

▪️私のゼミでは、自分で質的調査を行い、その調査データに基づいて卒業論文を執筆することを義務付けています。私のゼミの運営方針につしては、ブログタイトル下にある青字の「ゼミナール」をクリックしてください。

2018年度「大津エンパワねっと報告会」

▪️先月のことになりますが、9月27日、瀬田東学区市民センターで、「大津エンパワねっと」瀬田東学区で活動しているチーム「セたから」と「えんらく」の報告会が開催されました。夕方17時からの開催でしたが、たくさんの地域の皆さんにご参加いただきました。学生たちが前期の活動で「発見」した課題や今後の展望等について、忌憚の無いご意見をいただきました。ありがとうございました。

▪️「大津エンバワねっと」では、瀬田東学区とともに、中央学区を中心とする中心市街地でも学生たちが活動しています。その中央地区でも、12日(水)、中央学区市民センターで報告会が開催されました。予定では、7月末に瀬田東学区と中央地区が一緒に報告会を開催する予定でしたが、台風のために延期になりました。そのため、会場を2カ所に分けて開催することになりました。中央地区の報告会に関しては、facebookのアルバムをリンクしました。青地に白い「f」と書かれているマークをクリックしてください。facebookのアルバムをご覧いただけます。