阪急宝塚線・今津線

◾️木曜日は、亡くなった母の年金の手続きに必要な書類を役所に発行してもらうために兵庫県に行きました。大阪からは阪急を利用しました。3歳のころ、阪急御影駅が自宅最寄りの駅でした。御影駅からバスで10分ほど坂を登ったところにある団地が自宅でした。この時代が、一番古い記憶です。ということで、私にとっては鉄道といえば阪急…という感じなのかもしれません。阪急マルーンと呼ばれるあの電車の色は、当時と変わっていません。

◾️木曜日は、亡くなった母の年金の手続きに必要な書類を役所に発行してもらうために兵庫県に行きました。大阪からは阪急を利用しました。3歳のころ、阪急御影駅が自宅最寄りの駅でした。御影駅からバスで10分ほど坂を登ったところにある団地が自宅でした。この時代が、一番古い記憶です。ということで、私にとっては鉄道といえば阪急…という感じなのかもしれません。阪急マルーンと呼ばれるあの電車の色は、当時と変わっていません。

◾️さて、母の年金の手続きなのですが、まずは川西能勢口駅まで。次の用事は神戸でしたので、引き続き阪急で阪急三宮まで移動しました。川西能勢口から三宮ということであれば、普通ならば十三駅経由かと思います。乗り換えも十三駅で1回だけですみますし、時間的にも早いからです。しかし、ここはあえて宝塚経由でということにしました。というのも、宝塚線と今津線、私には大変懐かしい路線だからです。学生時代は、よく利用していました。ですから、今津線の仁川駅では、「ああ、『鳥居』という焼き鳥屋によく通ったな」といったことを思い出すのです。しかし30年ほど前から、この辺りにはあまり来なくなってしまいました。宝塚から発車するときに、「鉄腕アトム」の歌が流れることに気がつきました。宝塚は、漫画家・手塚治虫先生、所縁の地ですからね。調べてみると、宝塚本線は「すみれの花咲く頃」、今津線は「鉄腕アトム」になっているようです。画像ですが、トップは宝塚駅を出発て宝塚南口駅に向かう途中。武庫川を走る車窓から撮りました。次は宝塚駅ホームです。

2019年1月17日 神戸

■昨日は授業がなかったことから、亡くなった母の年金の手続きに必要な書類を発行してもらいに兵庫県まで出かけました。まずは、母が暮らしていた自治体の役所で、母の住民票の除票を発行してもらいました。人が亡くなると、役所に死亡届が提出され、住民票から登録が抹消されたます。その抹消された住民票のことを除票と言います。この除票の後は、そのあとは本籍地である神戸に移動して戸籍抄本を受け取りました。郵送はできないとのことで、あらかじめ発行してもらえるように市役所のサービスコーナーに予約をしておきました。すべて電車に乗っての移動になりましたが、比較的スムースに移動することができました。

■昨日は授業がなかったことから、亡くなった母の年金の手続きに必要な書類を発行してもらいに兵庫県まで出かけました。まずは、母が暮らしていた自治体の役所で、母の住民票の除票を発行してもらいました。人が亡くなると、役所に死亡届が提出され、住民票から登録が抹消されたます。その抹消された住民票のことを除票と言います。この除票の後は、そのあとは本籍地である神戸に移動して戸籍抄本を受け取りました。郵送はできないとのことで、あらかじめ発行してもらえるように市役所のサービスコーナーに予約をしておきました。すべて電車に乗っての移動になりましたが、比較的スムースに移動することができました。

■夕方からは滋賀県庁で打ち合わせの仕事が入っていましたが、それまでは時間ができたので、高校の同窓生がボラティアとして参加されている震災関連の「追悼行事」を見学させていただくことにしました。メインとなる行事は暗くなってからだったので、残念ですが、三宮の東遊園地と新長田駅前の2箇所で、それぞれ募金をして、本当にちょっとだけの見学をさせていただきました。ボランティアをされている同級生のお2人からは、facebookでやり取りをしましたが、「テントの数も減り、小規模になっているのが気になりますが、続けることに意味があります」、「あの辺りは(新長田駅の辺り)、震災時は、火の手が上がったところです。今日も、当時を思い出した方々が話しかけて下さいました。辛い経験ですが、少しは、祈りに昇華できたのだろうか、等と考えたりしました」といったメッセージをもらいました。ちょっとだけその場にいただけですが、それでも私にとって大切な経験になりました。ニュースや新聞記事を拝見しましたが、東遊園地でのイベントの実行委員長の男性が、昨日は東京でアピールされていたようです。記憶を風化させないこと、そして被災地の横の連携や地域間のネットワークが大切になっているのですね。

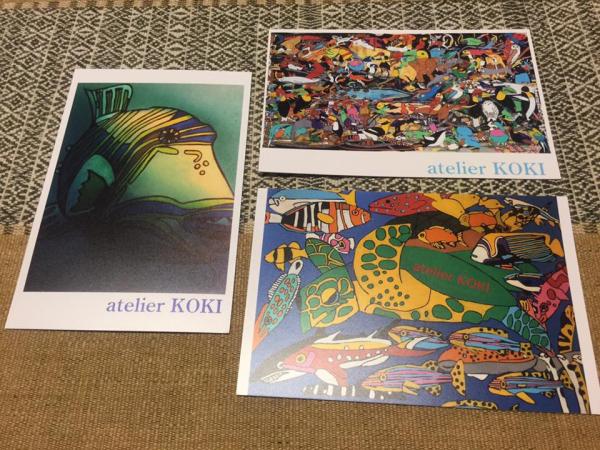

◾️2つの追悼行事を見学させていただくと同時に、とても短いですが、時間を作って西元町にある「フルーツカフェ サイタ!サイタ!」 を訪問しました。今日、1/17(木)から、「アトリエこうき展」が始まったからです。木下晃希くんの作品展です。木下くんは、芦屋にある特別支援学校に通学されている高校生です。広範性発達障がいを持っておられます。小さい時から絵を描くのがお好きで、図鑑や写真集で見つけた好きな写真を題材に絵を描いておられます。様々なアートコンクールでも入賞されています。なぜ、木下くんのことや彼の作品のことを知っているのかといえば、木下くんのお父さんの木下賢二さん、そしてこのカフェを経営されている採田賢志さんも、じつは学生時代に私が所属していた関西学院大学交響楽団の後輩にあたる皆さんだからです(学年でいえば、お2人とはかなり離れていますが…)。そうそう、もちろん、作品を鑑賞するだけではなく、こちらのカフェの名物であるフルーツパフェをいただきました。とても、美味しかったです。あまり還暦のおじさんというか、おじいさんが食べるものではないのかもしれませんが、私は大満足しました。「アトリエこうき展」を観覧した記念に、晃希くんの作品のポストカードも買わせていただきました。自宅で飾っています。

第25回地球研地域連携セミナー滋賀「地域のにぎわいと湖国の未来 魚のゆりかご水田~5つの恵み~」

■先月開催された第25回地球研地域連携セミナー滋賀の動画か、YouTubeにアップされました。私は、後半のパネルディスカッションの進行を担当しました。

「FMわぃわぃ」の「ゆうかりに乾杯」

◾️昨年の12月23日のことになりますが、神戸市長田区にスタジオのある「FMわぃわぃ」の「ゆうかりに乾杯」という番組に出演させていただきました。トップの画像写っている方たちは、お1人を除いて、すべて母校である兵庫県立兵庫高等学校の先輩・同級生・後輩の皆さんになります。壁際で立っておられる方たちは、全員、この日の放送を見学に来られた同級生です。兵庫高校の同窓会は「武陽会」と言います。武陽会の同窓生は、それぞれの学年ごとに卒業年次の順番に数字をつけて「○陽会」と呼ばれます。私たちの学年は「64陽会」ということになります。写真の一番の右側のFくんとは、おそらく42年ぶりの再会かと思います。私の左に座っておられる若い女性はMC担当のKさんです。彼女も兵庫高校の同窓生です。しかも、龍谷大学文学部を卒業されています。

◾️少し説明を。「FMわぃわぃ」は、1995年の阪神・淡路大震災の直後から、在日外国人が多い長田区を中心に多言語放送をしていたミニFMがルーツになります。2016年3月31日でFM放送を停止し、現在はインターネットで放送しています。このインターネットラジオの中で、月1回、「ゆうかりに乾杯」という番組が放送されています。母校・兵庫高等学校OBを中心にゲストをお招きして、お話を聞く番組です。2009年4月に第1回目の放送が行われ、今回の私で140回目になるようです。同窓生の皆さんによる、息の長い番組ですね。すごいです。番組のサイトもあります。すべての回の音源を聴いて、放送内容の概要も読むことができます。また、放送の様子はすべて動画に撮り、すぐに編集を行ってYouTubeにアップされます。昨日の放送もすでにアップされています。これまでの自分の人生について語っていますので、ちょっと恥ずかしいですが…。

◾️こういうインターネットラジオ、比較的簡単に開設できるのではないかと思っています。今取り組んでいる「大津エンパワねっと」や、これから取り組む「学生まちづくりLaboratory」の活動の延長線上で、何かできないかな…、いろいろ妄想しています。ところで、今年は、兵庫高校の創立110周年記念の年でした。そのことを記念して名簿も作成されました。そのような名簿を作成されていることをよくわかっていませんでした。結果、私は、行方不明者になっているそうです。そのことを何人かの人たちに心配していただきました。すみません。来年の3月には、今年度に還暦を迎えた「64陽会」の同窓会が神戸で開催されることになっています。楽しみにしています。

今年初めての「利やん」

◾️大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」。TVの「酒場放浪記」で有名な吉田類さんもやってきた滋賀の居酒屋の名店です。毎週、欠かさず通っている大切な「サードプレイス」です。なのですが、5日に母を亡くしたこともあり、3週間ぶりの訪問になりました。新年、お店は7日から始まりました。ご常連の皆さんが続々とやってこられるなか、私がやってこなかったことから、お店のスタッフの皆さんには心配をおかけしたようです。大丈夫、亡くなった母の様々な手続きも見通しが立ってきたので、また通わせていただきます。「利やん」の年明けは、まずは樽酒からです。滋賀県の石部の酒「香の泉」を、ご常連のお一人と楽しみました。

◾️今日は、そうやってひしぶりの「利やん」でゆったりしていると、なんと市民団体「水草は宝の山」に一緒に取り組んでいる「近江ディアイ」の藤澤栄一さんが来店されました。そして、もうじき立ち上げる予定になっているNPO法人「琵琶故知新」のことについて諸々の相談を行いました。NPO法人「琵琶故知新」では、琵琶湖に関わって活動する団体や、琵琶湖に関心を持っている方たちの「つながり」を生み出すためにユニークな取り組みを展開する予定です。近いうちに、このブログでもお知らせすることができるのではないかと思います。

冬の比良と菜の花

◾️昨日も亡くなった母の年金のことで、お世話になった老人ホームに行ってきました。年金事務所から送られてきた書類にサインをいただくためです。後日、この他にも複数の役所で書類を発行してもらわねばならず、なんていうか、いろいろ勉強になります。そういうわけで老人ホームに出かけたのですが、ただ行って帰るだけではつまらないので、往きは自宅から琵琶湖大橋を渡って守山市の湖岸にある「第1なぎさ公園」に立ち寄りました。有名な菜の花がピークのようです。今日は天候も良く、湖西にある自宅からも頂きが雪で白くなった鈴鹿山系の山々を眺めすることができましたが、湖東の守山の側からも、美しい比良山系はもちろんのこと、伊吹山や湖北の山々を眺めることができました。美しい景色を眺めると心が洗われますね。行って良かったです。

◾️昨日も亡くなった母の年金のことで、お世話になった老人ホームに行ってきました。年金事務所から送られてきた書類にサインをいただくためです。後日、この他にも複数の役所で書類を発行してもらわねばならず、なんていうか、いろいろ勉強になります。そういうわけで老人ホームに出かけたのですが、ただ行って帰るだけではつまらないので、往きは自宅から琵琶湖大橋を渡って守山市の湖岸にある「第1なぎさ公園」に立ち寄りました。有名な菜の花がピークのようです。今日は天候も良く、湖西にある自宅からも頂きが雪で白くなった鈴鹿山系の山々を眺めすることができましたが、湖東の守山の側からも、美しい比良山系はもちろんのこと、伊吹山や湖北の山々を眺めることができました。美しい景色を眺めると心が洗われますね。行って良かったです。

◾️昨日は空気が大変澄んでいました。自宅のリビングからも、雪で頂きが白くなった鈴鹿山系の山々を見ることができました。「第1なぎさ公園」の岸辺からは、比良山系はもちろんのこと、湖北の伊吹山をはじめとする山々がはっきり見えました。ひょっとすると竹生島も確認できるかなと目を凝らしましたが、私の視力でははっきりわかりませんでした。残念。ちょっと自撮りの写真も撮ってみました。怒ったような顔をしていますが、風が強いので、こんな顔になってしまいました。すみません。

神戸へ

◾️亡くなった母の年金を支給停止にすることに関して、母の住まいの地域を所管している年金事務所に電話をしました。そうすると、母が住んでいた地域を所管する事務所ではなくて、大津の事務所でも良いということを教えてもらいました(そうか、知らなかったな)。ただし、住民票とか戸籍抄本とか、諸々の書類を発行してもらうために、あちこちをウロウロしなくてはいけません。また、年金事務所から送られてくる書類に記入をして提出しなくては行けません。事務的なことは先週でお終いと思っていましたが、来週以降にも続きそうです。

◾️喪主になるのは、今回で2回目です。父と母の2回だけでもう十分なわけですが、父や母の看病や介護、亡くなりそうになる直前の段階から亡くなった後のいろんな手続きや供養に至るまでを含めて、いろいろ勉強させてもらったような気がします。先週は、母が入所していた老人ホームの居室から荷物を撤去しました。その次の日は、暮らしていた自治体の役所で様々な手続きをしました。次から次へと担当者がやってこられて、丁寧に説明をしてくださいましたので助かりました。落語の「善哉公社」のような、たらい回しになることはありませんでしたが、よくわからない事ばかりでした。助かりました。人は、様々な制度に登録されています。当たり前のことですが、いろんなことに気がついたり、改めて認識したり…。そういう経験を文字化して、子どもたちに伝えておく必要があるんじゃないのか。今、そういうふうに思っています。エンディングノートには、そういう子どもに向けたマニュアルのようなことを書いておく部分はあるのかな…。いろいろ介護や看取りの本も出版されていますね。自分自身の介護、看取り、葬儀、亡くなった後の諸々のこと。勉強して、子ども達と共有しておこうと思います。子ども達からすれば、私の生きている間にそういう勉強をすることは、なんだか気がすすまないことでしょうしね。親の介護が終わったので、次は自分の終活をきちんとできるようにしなければなりません。

◾️毎日、亡くなった母のことであちこちに移動しているわけですが、一昨日の土曜日は神戸に行ってきました。神戸に本籍があるからです。必要だったのは戸籍抄本ですが、JR三宮駅に隣接するビルに市役所のサービスコーナーがあり、休日でも受け付けてもらえることがわかりました。ただし、当日の発行にならないとのこと。発行は、火曜日以降になるとのことでした。ちょっとがっかりでした。ということで、せっかく神戸に来たからと少し街をぶらついて帰ることにしました。まずは、市役所の展望台に登り、高いところから自分の故郷である神戸の街を見渡しました。私の記憶の中にある故郷・神戸の街は、阪神淡路大震災以前のものですから、海と山に挟まれたその地形は変わらないにしても、街の雰囲気は随分変化してしまいました。展望台から神戸の街を眺めた後は、東遊園地に行きました。もちろん「慰霊と復興のモニュメント」へ。この日は、市内のたくさんの中学生たちが集まって、「1.17希望の灯り」から火を分けてもらっていました。何かのイベントの一部ですね。おそらくは、17日に開催される「阪神淡路大震災1.17の集い」の関連かと思います。次に神戸に来て戸籍抄本を受け取るのは17日になるので、また東遊園地に行ってみようと思います。

◾️毎日、亡くなった母のことであちこちに移動しているわけですが、一昨日の土曜日は神戸に行ってきました。神戸に本籍があるからです。必要だったのは戸籍抄本ですが、JR三宮駅に隣接するビルに市役所のサービスコーナーがあり、休日でも受け付けてもらえることがわかりました。ただし、当日の発行にならないとのこと。発行は、火曜日以降になるとのことでした。ちょっとがっかりでした。ということで、せっかく神戸に来たからと少し街をぶらついて帰ることにしました。まずは、市役所の展望台に登り、高いところから自分の故郷である神戸の街を見渡しました。私の記憶の中にある故郷・神戸の街は、阪神淡路大震災以前のものですから、海と山に挟まれたその地形は変わらないにしても、街の雰囲気は随分変化してしまいました。展望台から神戸の街を眺めた後は、東遊園地に行きました。もちろん「慰霊と復興のモニュメント」へ。この日は、市内のたくさんの中学生たちが集まって、「1.17希望の灯り」から火を分けてもらっていました。何かのイベントの一部ですね。おそらくは、17日に開催される「阪神淡路大震災1.17の集い」の関連かと思います。次に神戸に来て戸籍抄本を受け取るのは17日になるので、また東遊園地に行ってみようと思います。

◾️そのあとは、元町の中華街に行きましたが、人混みが嫌でそこから外れてみると、有名な「ぎょうざ専門店 赤萬」が目の前に。ここで遅い昼食をいただきくことにしました。神戸の餃子は味噌ダレでいただきます。有名店だけあって、かなり美味しいと思いました。そしてデザートは、大学時代に所属していた関西学院大学交響楽団の後輩である採田くんが経営カフェに行きました。「フルーツカフェ サイタ!サイタ!」です。以前から、噂に聞いていたフルーツサンドを、この日、やっといただくことができました。これも美味しかったな〜。みなさんも、ぜひ「フルーツカフェ サイタ!サイタ!」へ。母の通夜や葬儀が終わり、ちょっと故郷の神戸で休憩です。

母のこと

◾️新年4日の晩から、娘の一家が我が家にやってきました。もちろん、可愛い孫も一緒です。今回は、人見知りもなく、娘夫婦があらかじめ画像や動画で私のことを事前学習しておいてくれたおかげか、笑顔で「おじいちゃん」と言ってくれました。一緒に、積み木でも遊びました。アホのように見えるでしょうが、私自身は、大変幸せです。

◾️新年4日の晩から、娘の一家が我が家にやってきました。もちろん、可愛い孫も一緒です。今回は、人見知りもなく、娘夫婦があらかじめ画像や動画で私のことを事前学習しておいてくれたおかげか、笑顔で「おじいちゃん」と言ってくれました。一緒に、積み木でも遊びました。アホのように見えるでしょうが、私自身は、大変幸せです。

◾️5日は、その娘夫婦と孫、そして息子や妻と一緒に老人ホームにいる老母を見舞いました。というか、見舞う予定でした。ところが、朝、老人ホームから連絡が入りました。血液の酸素量や血圧が下がっているので病院に搬送するというのです。母は、先々月あたりから、かなり弱ってきていましたが、とりあえず、救急隊員の方達の処置で少し持ち直したようです。病院に駆けつけて母を見守りましたが、幸いなことに、母の様子が落ち着いてきたということで昼過ぎに老人ホームの方に戻ることになりましたが、老人ホームに戻った母が喋ることはありませんでした。意識があるようにも思えませんでしたが、孫たち(息子と娘)が一生懸命声をかけて見舞ってくれました。意識がないように見えてはいましたが、ひょっとすると、孫たちの声が聞こえていたのかもしれません。

◾️見舞った後は、老人ホームの側と「看取り」についての合意をしておくことにしました。滋賀医科大学の医師から、「いつ亡くなっておかしくない。まだ2年先まで生きておられるかもしれない。いつ亡くなられるかはわからない。だからこそ、お母様の延命治療をどうするのか老人ホームの側ときちんと相談をして欲しい」とのアドバイスをいただいたからです。ただし、「看取り」の協議については隣接するクリニックの医師の同席が必要とのことで、正月の休み明けに、その協議を行うということになりました。

◾️朝から大騒動でしたが、ひとまず、母を見舞った私たちは遅い昼食を摂るため老人ホームの外に出ました。そして昼食を摂っている時、老人ホームの方から私の携帯電話に連絡が入りました。今しがた、母が息を引き取ったというのです。孫たちに会った直後だったこともあり、大変驚きました。本当のことはよくわかりません。都合の良い考えかもしれませんが、孫に会って、孫の声を聞いて、安心して息を引き取ったのではないかと思います。享年86歳でした。7日に通夜を、8日に葬儀を相済ますことができました。家族と親戚だけの小さな葬儀でしたが、生前母が私によく言っていた通り、葬儀会社には、明るい華やかな洋花で祭壇を飾っていただきました。葬儀の後は、孫も含めて家族や親戚の皆さんと、母の棺を鮮やかな花でいっぱいにしました。

◾️葬儀の後は、比良山系の麓にある火葬場に。天候も晴れ。少し暖かい日でした。母のご遺体がお骨になるまで親戚の皆さんから、それぞれの方の母の思い出をたくさんお聞きすることができました。炉から出てきた母の遺骨については、女性の職員の方が、大変丁寧にご説明くださいました。まるで人骨の講義をされているかのように丁寧にご説明くださいました。その中で、「指仏」という言葉を知りました。指先の骨なのだそうです。「お母様は、手先がご器用でいらしたのでしょうね」と職員の方が言われました。たしかに。和裁、洋裁、編み物が好きでしたし、料理も好きでした。おそらくは母のお骨上げをしてくださった家族や親戚の皆さんの記憶に残ることでしょう。お骨上げ。それを見ていた孫も自分でやってみたかったようですが、1歳9ヶ月でまだ少し小さいわけで、ちょっと無理ですね。ごめんね。おじいさんの時には、ぜひよろしくお願いします。

◾️9日は亡くなった母が入所していた老人ホームに行って、母の居室から荷物を引き上げてきました。母が使っていた電動式の介護のベッドとリクライニングの車椅子については、ベッドは福祉団体に、リクライニングの車椅子は老人ホームに寄付させていただきました。考えてみれば、母のことについては、この10年間で実に多くの皆さんのお世話になってきました。その方達のお顔が頭に浮かんできます。地域包括支援センターの職員さん。介護保険のケアマネージャーさん。ヘルパーさん。訪問看護師さん。いろいろ支えてくださったご近所の皆さん。病院の医師や看護師の皆さん。老健の職員の皆さん。最寄りの役所の職員の皆さん。老人ホームの職員の皆さん。司法書士の先生。それから妻をはじめとする家族や親戚の皆さん。最後は、葬儀会社の社員の皆さんや火葬場の職員の方にも。お一人お一人の方達に、母のことに関していろんなことをお話しし、ご相談してきました。その時々、皆さんからの親切で優しいお言葉から、どれだけお力をいただけたかわかりません。また、facebookにも母の介護のことを投稿してきましたが、fbの友達の皆さんにも、介護で疲れた気持ちをどれだけ慰めていただき、励ましていただいたかわかりません。本当にありがとうございました。

◾️10日は、母が暮らしてい町の役場に行き、様々な手続きをしました。後期高齢者医療、介護保険、障害者手帳…。うっかりしていて、印鑑証明証のカードと障害者手帳のことを忘れていました。明日は、もう一度カードと手帳を返却しに役場に行って、その後は尼崎にある年金事務所に行きます。年金と健康保険の手続きをします。これで、とりあえずは社会的な手続きは一段落かなと思います。明日は、大阪梅田を経由することになります。昔、奈良に暮らしていた頃、母の世話をしに行く時には、よく阪急梅田三番街の「インデアンカレー」で昼食を摂って気合を入れたものです。明日は、うまくいけば開店直後に食べられるかもしれません。甘くて辛いカレーをいただきながら、この10年間のことを、いろいろ思い出すことにします。

2019 あけましておめでとうございます!

◾️新年、あけましておめでとうございます。皆さま、本年もよろしくお願いいたします。

◾️大晦日に息子が帰省しました。元旦は、いつもよりも1人多い3人でお雑煮とお節料理いただきました。これは習慣だと思いますが、正月は家で作ったお節料理を頂かないと気持ちが落ち着きません。蒲鉾、イクラ、カズノコ以外は、すべて我が家で作られたものです。あっ、そうそう、葉蘭も南天も庭にはえているものです。雑煮だけは私が作ります。我が家の元旦の雑煮は、すまし。例年は鶏肉と水菜と焼き餅なのですが、水菜が売り切れていたことから替わりに小松菜です(関東方面は、小松菜入れることが多かったような気が…)。明日からは、雑煮は白味噌になります。ちなみに餅ですが、年末に購入したデロンギのオーブントースターでうまく焼けました。まあ、こんな感じで穏やかな元旦を過ごしました。

◾️2日は、帰省した息子も一緒に、家族で老人ホームにいる老母を見舞いに行きました。到着したのは、3時のオヤツを食べたあとです。老人ホームに入所して2年少しが経ちますが、今は話しかけても「はい」としか言えません。息子(=孫)が話しかけても、反応がありません。誰がやってきたのか、よくわからないのかもしれません。そうこうしているうちに、また眠ってしまいました。ひさしぶりに見舞いに来た息子には、母が弱っていることがよくわかるようでした。ただし、痛みや苦しみが見られないようなので安心したようです。

◾️ 2年前、母が滋賀の老人ホームに移ってしばらくしてからの正月は、まだみんなで介助をすれば、我が家に連れてくることができました。2年前は、まだ笑顔がありました。しかし、その年の春に脳内出血を起こしました。滋賀医大に入院しました。退院はできましたが、身体に麻痺が残ることになりました。介護保険のレベルも要介護5になりました。すべてに介助を必要とするようになったのです。その後、腎臓の問題で、またまた入院。この10年間に、眼底出血、横紋筋融解、硬膜下血腫…いろんなことで入院してきました。入院のたびに体力がなってきたように思います。今は、「はい」しか言えない程弱ってきているわけです。5日には、娘の家族と一緒に老人ホームの母を見舞おうと思っています。小さな孫(母にとってはひ孫ですが…)のことがわかるかな。

◾️見舞いの後は、少し琵琶湖の風景を眺めながら帰宅することにしました。南湖の東側から、比叡山、そして雪で白くなった比良山系の山々をしばらく眺めて風景を「味わい」ました。お正月からキャンプを楽しまれている方達がおられます。すごいですね。

◾️ここで少し昨年のことを振り返っみようと思います。2018年は、私にとってどんな年だったのでしょうか。良いことばかりではありません。不愉快なこと、腹ただしいことがありました。これはここに書くわけにはいきませんね。まあ、組織で働いていれば、ある意味で仕方のないことでもあります。悲しいこともありました。大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」のマスター光山幸宏くんが亡くなったことです。本当に悲しかった。仕事では大きな変化があったわけではありませんが、還暦を迎えたことで、なにか気持ちに少し変化が生まれたきたように思います。退職まで順調にいけばあと8年になり、大学教員として今後取り組むべきことが、私の意思というよりも、様々な方達との「ご縁」のなかで、結果として絞り込まれてきたようにも思います。

◾️おそらく人生最後になる、流域ガバナンスに関する文理連携の研究プロジェクトも終盤を迎えました(こういうプロジェクトは、生涯に何度もできるものではありません)。当初からの構想を大切にしつつ、強い意志を持って最後までやり遂げます。このように終盤を迎えていることもありますが、新しい取り組みも始まりました。市民団体「水草は宝の山」も、少しずつですが歩みを進めています。この取り組みを契機として新たにNPOも生まれようとしています。「ビワポイント」という環境保全活動をサポートする社会的仕組みも動き始めるはずです。また、仰木の里学区の皆さん、大津市役所、そして龍谷大学の学生・教職員の協働による「学生まちづくりLaboratory」の取り組みも前進を始めました。そんなこんなで、来年も、地域社会の中に「贈与の精神」が循環する素敵な取り組みや仕組みが、お世話になっている皆さんとのつながりの中でうまく育っていくように、楽しみながら努めていきたいと思います。

◾️そうそう、昨年は、母校・兵庫県立兵庫高等学校の同級生の皆さんとも、再びつながり、交流が始まりました。とても嬉しかった。たいへんありがたいことです。同級生の皆さん、よろしくお願いいたします。神戸を訪問するチャンスが増えると素敵だなと思っています。

◾️冒頭の動画は、「水草は宝の山」の活動に一緒に取り組んでいる山田英二さんが、経営されている真野浜(大津市)の民宿「きよみ荘」の上から撮られた、初日の出の動画です。山田さんは、毎日のように朝日を撮影されています。初日の出の動画、1時間以上の長さがあります。もし、お時間があったら全てご覧になって琵琶湖の素晴らしさを感じ取っていただければと思います。初日の出だけをご覧になりたい場合は、時間を端折って、後の方からご覧になってください。