庭のヒヨドリ

◾️東北の出張から帰宅し、胃腸が壊れて、熱と軽い頭痛が…そんな感じで体調を壊していましたが、すぐに復活しました。この体調不良のおかけで、まる3日間、アルコールを飲みませんでした。昨日の晩はだいぶ復調してきたので、軽く缶ビールを1本だけ飲みましたが、アルコール抜きというのも良いものだなと、多くの皆さんにとっては当たり前のことを改めてしみじみと感じています。この感覚を大切にしないとね。というわけで、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」さんには申し訳ない。「最近来ないが、どうなっているんだ」と思われているでしょうが、そういうわけなのです。

◾️ところで、帰宅して庭の世話するついでに、また野鳥にも食べ物をおすそ分けすることにしました。伊予柑を半分に切って、庭においておきました。さっそく、ヒヨドリがやってきて伊予柑の果肉を美味しそうに食べていました。ガラス窓からのぞいても全然気にしません。襲われないとわかっているのかな。ヒヨドリはこの辺りの野鳥の中では大きい方です。あっという間に、果肉は無くなってしまいました。本当は、もっと小さな小鳥たちに食べて欲しいんですけどね。ちなみに、白い皿は水飲み場なんですが、ここにヒヨドリは糞をしていきました。水洗便所じゃないんだよ。

◾️で…です。これは翌日の写真です。もう完璧に果肉は食べられてしまっています。真っ白です。ヒヨドリのお仕事、お見事。

琵琶湖がまだ深呼吸をしていない…

◾️「琵琶湖の深呼吸」とも呼ばれる琵琶湖の「全層循環」がまだ今年は起きていません。真冬、湖面に近い琵琶湖の水は水温が下がっていきます。水温が下がると密度が高くなり重くなって琵琶湖の湖底に向かって沈んでいきます。湖面に近い水は酸素をたくさん含んでいるので、湖底に向かって沈む水は、湖底に酸素を運ぶことにもなります。すると湖底の水は上昇を初めて、琵琶湖の湖水が混じり合うのです。だから、湖底に生きる生物や水質にとって非常に重要な意味を持っていることが理解できます。今年は、この「全層循環」がまだ起きていないので、非常に心配な状況になっています。このことを、facebookの「マザーレイクフォーラム」の佐藤祐一さん(滋賀県琵琶湖環境科学研究センター)の投稿で知りました。

◾️で、もし「全層循環」が起こらなかったら…。琵琶湖の深い場所で、水に溶けた酸素が低下したり、無くなったりします。すると生物は生きていけません。それだけでなく、酸素がなくなると、湖底で酸化されて堆積物の中にあった栄養塩類が溶け出して水質の悪化が起こる…、ということが予想されるといいます。地球温暖化が進んで、世界の湖沼では低酸素の問題が広まっているようです。日本では鹿児島県の池田湖。この湖はカルデラ湖で水深が233mあります。103.8mの琵琶湖と比較してもかなり深いわけです。この池田湖では、温暖化で冬に気温が下がらず、湖水の循環が1980年代後半に停止してしまったといいます。さらに、様々な要因も重なって、池田湖の湖底の酸素濃度の低下が進んで、1990年代からは湖底付近の湖水には酸素が含まれない状況になってしまっています。

◾️社会学しか専門的に勉強していない私が、どこまで自然科学的な現象を正確に説明できているのかよくわかりませんが…。それはともかく、琵琶湖に関心を持つ多くの皆さんが「琵琶湖の深呼吸」が起きてくれるかどうか、非常に心配する状況が続いています。次の測定は、3月18日の予定とのこと。ここしばらくで、寒い日が続いています。暖かくなる前に、どうか琵琶湖が深呼吸してくれますように。本当は、いつもこのような気持ちで、一年を通して、「最近の琵琶湖の体調はどうかな。元気にやっているのかな」と、琵琶湖に関心を寄せて、関わり続けていかなければいけないと思う追うんですけどね。

◾️ところで、今日は、「マザーレイク21計画学術フォーラム」が滋賀県庁で開催されました。フォーラム終了後、このフォーラムで委員をされている津野洋先生と一緒に帰宅したのですが、その際、「琵琶湖の深呼吸」って誰が名付けたのかなという話になりました。うまい名付けだという評価何ですが、どなたか名付け親をご存知の方はおられますか。普通は「琵琶湖の全層循環」といってもピンときませんが、それを「琵琶湖の深呼吸」と名付けることで、ずいぶん直感的に理解できることになります。とても素敵なアイデアだと思います。こういう名付けやネーミングって、とても大切ですよね。

【感謝】◾️このブログはコメントを書いていただく機能を停止しています。というのも、山ほど海外からスパムコメントが送られてきて、毎日、削除の作業が大変だからです。本当は、コメント欄で、様々な皆さんと交流をしたいのですが…。ということで、ダイレクトメッセージを送っていただけるようにしています。その「琵琶湖の深呼吸」の名付け親のことに関してメッセージをいただきました。お名前は伏せておきます。ありがとうございました。以下が、いただいたメッセージです。

———————————————-

名付け親は滋賀大学の 岡本巌教授です。

https://www.shiga-u.ac.jp/pdf/topics/biwako.pdf

———————————————-

蕪栗沼

◾️3月11日(月)、岩手での仕事を終え、お世話になった方達にもご挨拶も済ませ、朝7時の新幹線で盛岡を出発しました。次の目的地は宮城県大崎市の蕪栗沼でした。「ふゆみずたんぼ」に取り組む農家、齋藤肇さんに会いに行ってまいりました。宮城県大崎市にある東北新幹線古川駅で下車し、近くで予約していたレンタカーを借りて、一路、蕪栗沼近くにある斎藤さんのお宅へ。ちょうど春からの農作業に向けてトラクターの整備をされているところでした。普通、滋賀の農家だと、兼業からの収入(サラリーマンとしての給与)でトラクターを買い替えていくわけですが(どなたも、できるだけ長持ちするように整備はされますが…)、斎藤さんの場合は、中古の古いトラクター2台を非常に安く購入して、1台からは部品を取り出し、1台を修繕・整備することで、営農にかかる経費を削減されています。斎藤さんは、若い学生の頃、経営学を勉強されており、経営的に合理的かどうかをきちんと判断した上での対応です。外で働いてお金を稼いでも、その金が農機具に消えていくのならば意味がない。その分を自分は農業に集中したい。農機具にかかる費用を安くすれば問題はない。簡単に言えば、そのような判断でしょうか。だから、斎藤さんは農家なんですが、ご自宅の作業場の一部の雰囲気はどこか自動車整備工場のようでもあります。

◾️そのような作業場の2階に案内してもらいました。今は使われていない部屋があり、そこの窓からは、蕪栗沼に隣接する農地を眺めることができます。ここで、少し脇道に逸れます。地元の「特定非営利活動法人蕪栗ぬまっこくらぶ」のホームページでは、蕪栗沼を以下のように解説されています。

蕪栗沼は、宮城県北部の平野部にある、面積約150ha(1.5平方キロメートル)の低地性湿地です。周辺3つの水田とともに遊水地として整備されており、増水時に一時的に水を貯めることで周囲の家屋や水田を洪水から守っています。国の天然記念物に指定されているマガンの越冬地で、国内に飛来する半数の約7万羽が利用しており、国際的に重要な湿地を保護するラムサール条約に指定されています。

◾️この解説の中にある「周辺3つの水田」の1つが、斎藤さんが交錯している農地になります。また、解説の中では説明されていませんが、蕪栗沼に流れ込む複数の河川が沼の周囲に三角州を作り、そこで江戸時代から戦後直後まで干拓による農地の開発が行われてきました。斎藤さんが交錯している農地も、そのような干拓によってできた農地です。この干拓地の水田に冬期湛水(冬場に水田に水を張る)が行われてきました。この辺りのことを、環境省の生物多様性に関するページで次のように解説しています。

蕪栗沼は、宮城県の北上川水系にある面積約150haの沼です。「沼」といっても大部分はヨシやマコモで覆われている「湿地」で、周辺は沼を干拓してできた水田に囲まれています。

蕪栗沼は、国の天然記念物に指定されているマガンを含めた220種類以上の鳥類のほか、メダカやゼニタナゴなど絶滅危惧種127種も確認されている生物多様性の宝庫です。平成17(2005)年、ガン類のねぐらである蕪栗沼とその周辺の水田が、特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約であるラムサール条約に登録されました。周辺の水田では、冬の間に田畑に水を張る「ふゆみずたんぼ」(冬期湛水)を実施し、ガン類のねぐらを分散する取り組みを行っており、これにより農地と湿地の両機能を併せ持つ「農業湿地」という新しい価値観が広まりつつあります。

◾️詳しくは、リンク先の環境省のページにある解説をご覧いただきたいと思いますが、簡単に言えば農家による「ふゆみずたんぼ」の取り組みとマガンがうまく共生する仕組みが生まれたようです。マガンが一箇所に集中していると伝染病が広まる危険性があり、「ふゆみずたんぼ」によりねぐらが分散するとその危険性を低くすることができます。また、マガンをはじめとして渡り鳥が飛来する「ふゆみずたんぼ」では、鳥の糞が良質な肥料になり、雑草等も鳥が食べてくれるので除草剤を使用しなても良いなどの効果があるのだそうです。かつては、稲刈りをした後、農家にとってみれば、干してある稲を食べる害鳥であったマガンと共生できるようになったのです。

◾️話を元に戻しましょう。斎藤さんは、鳥類をはじめとする水田の生物多様性をテーマに掲げて活動している「NPO法人田んぼ」の皆さん、そしと鳥に関心を持つ市民の皆さんと一緒に、蕪栗沼や「ふゆみずたんぼ」に飛来するマガンをはじめとする鳥たちの調査をされています。その調査結果については、鳥類学会で発表されています。大変活発に調査研究も進めておられるのです。斎藤さんは、お宅の作業場の2階を、そのような調査研究の拠点、そして観察基地として改装されるプランを私に説明してくれました。

◾️この後、ご自宅の中二階にある資料館に移動しました。斎藤さんは、民俗学や歴史にも非常に関心があり、こまめに資料をたくさん集めておられます。そのコレクションが、中二階を改装して作った資料館に展示してあるのです。その片隅にある斎藤さんの書斎で、お昼近くまで、なんだかんだといろんな話をしました。普通、社会学者が農家を訪問すると、ICレコーダーで録音しながらノートに記録をとりインタビューをするのでしょうが、今回の場合は、そのようなことは一切せずに、ただひたすらおしゃべりをしました。2017年に、大崎地域1市4町(大崎市、色麻町、加美町、涌谷町、美里町)と宮城県、関係団体で組織する大崎地域世界農業遺産推進協議会が申請した「未来へつなぐ『生きた遺産』 世界農業遺産 豊饒の大地『大崎耕土』を育んだ巧みな水管理と水田農業」が世界農業遺産に認定されおり、世界農業遺産になった後のこの地域の状況を、当事者である農家から伺いたかったからです。まだ、このブログで報告できるような段階にはありませんが、世界農業遺産に認定された後のことについて、この大崎地区だけでなく、国内の他の地域も含めて、どのように地域が変化しているのか、あるいはしていないのか、それは何故なのか、もう少し時間をかけて確認をしてみようと思います。

◾️午後からは、斎藤さんと一緒に、蕪栗沼の近所にある「NPO法人田んぼ」に移動しました。そうなんです。斎藤さんは、この日、私のために1日を空けておいてくださったのです。感謝です。「NPO法人田んぼ」では、理事長の岩渕成紀さんと研究員の舩橋礼二さんとお話をすることができました。年度末、報告書執筆でご多用の中ご対応くださいました。ありがとうございました。いろいろお話できましたが、興味深かったのは、市民調査・住民参加型調査と科学との連携です。「田んぼのSDGs宣言 持続可能な農業のための9つの田んぼの指標」というパンフレットをいただきました。これは、持続可能性と生物文化多様性に配慮した新たな田んぼの認証制度に向けて作成したものです。仏教の「曼荼羅」を元にデザインされています。ネットにも、アップされていますので、ぜひご覧ください。いただいたハプンレット、荷物の中でちょっとくしゃくしゃになってしまいましたが、大切に活用させていただきます。このパンフレットを頂いた時、理事長の岩渕さんともお話をしましたが、ちょっと盛り上がったのは、この「NPO法人田んぼ」が作成された指標を元に、それぞれの土地の環境や生物多様性に合わせてカスタマイズして、自分たちの地域により適切な指標を考えていけるのではないのかという点でした。

◾️午後からは、斎藤さんと一緒に、蕪栗沼の近所にある「NPO法人田んぼ」に移動しました。そうなんです。斎藤さんは、この日、私のために1日を空けておいてくださったのです。感謝です。「NPO法人田んぼ」では、理事長の岩渕成紀さんと研究員の舩橋礼二さんとお話をすることができました。年度末、報告書執筆でご多用の中ご対応くださいました。ありがとうございました。いろいろお話できましたが、興味深かったのは、市民調査・住民参加型調査と科学との連携です。「田んぼのSDGs宣言 持続可能な農業のための9つの田んぼの指標」というパンフレットをいただきました。これは、持続可能性と生物文化多様性に配慮した新たな田んぼの認証制度に向けて作成したものです。仏教の「曼荼羅」を元にデザインされています。ネットにも、アップされていますので、ぜひご覧ください。いただいたハプンレット、荷物の中でちょっとくしゃくしゃになってしまいましたが、大切に活用させていただきます。このパンフレットを頂いた時、理事長の岩渕さんともお話をしましたが、ちょっと盛り上がったのは、この「NPO法人田んぼ」が作成された指標を元に、それぞれの土地の環境や生物多様性に合わせてカスタマイズして、自分たちの地域により適切な指標を考えていけるのではないのかという点でした。

◾️滋賀県が農水省に認定申請していました「滋賀県琵琶湖(びわこ)地域 森・里・湖(うみ)に育まれる漁業と農業が織りなす琵琶湖システム」が、「世界農業遺産」への認定申請を承認されるとともに「日本農業遺産」に認定されましたが、農業遺産の価値を多くの人びとと共有していくためにも、「NPO法人田んぼ」が作成された指標を参考にしながら(きちんとリスペクトをして)、滋賀ならではの指標が作成できのではないのか…、そのように思っているからです。まだまだアイデア段階ですが、いろんな方達と相談をしてみようと思います。スマホやスマホについたGPSが誰でも使えるような時代になってきました。そのようなIT技術ともつなげると、いろんな展開がありそうです。

◾️さて、午後から「NPO法人田んぼ」でお話をさせていただき、そのあとは、いったんホテルに戻り、夕食を斎藤さん、舩橋さん、そしてお2人の友人でもある一條達也さんとご一緒することができました。一條さんの本業はバイク整備工場の経営者ですが、斎藤さんたちとマガンの調査をされています。私のfacebook友達でもあります。一條さんは釣の名人でもあり、お土産にと、ご自身で釣ったアイナメの「とば」をいただきました。鮭とばをご存知でしょうか。秋鮭を半身におろして皮付きのまま縦に細く切り、海水で洗って潮風に当てて干したものです。そのアイナメ版です。魚のビーフジャーキーのようでもあります。いろんな技をお持ちの方達がおられます。斎藤さんも相当ユニークな方だと思いますが、一條さんも負けてはいません。生物多様性とともに、人間多様性も大切だと改めて思いました。

孫の成長

◾️大変私的なことで恐縮ですが、孫に関連するエントリーです。孫のひな子が満2歳になりました。ついこの間、この世に生まれてきたばかりのように思うのですが、今は1人で滑り台をすべることができるし、たくさんの言葉を覚えていろいろ喋られるようにもなっています。「女の子の成長は早い…」とよく言われますが、本当にそうだよな〜としみじみ思うわけです。ひな子の母親である娘が、毎月、孫の写真をとってカレンダーにして送ってくれており、そのカレンダーを自宅の壁にぶら下げて飾っています。このような飾り始めた時は、当然のことながら、まだ枚数は少なかったのですが、2年間でこれだけの枚数になりました。上の方から眺めていくと、孫の成長のプロセスがよくわかります。

◾️昨日は、1日早くなりますが、自宅近くのレストランで、家族だけでお誕生日のお祝いをしたようです。娘によれば、ベルを鳴らして店員さんに来てもらい「ケーキください」と言えるし、ケーキのロウソクも自分で消せるらしいです。いいいですね〜。ひな子は保育園に通っていますが、今朝は保育園につくと、先生が「ひなちゃんお誕生日おめでと〜!」と出迎えてくれました。すると、ひな子も「ひなこお誕生日よ〜2歳よ〜〜!」と自分でも言っていたそうです。お誕生日が、自分にとって特別な日であることがわかっているのですね。というのも、保育園のお友達がお祝いしてもらうのを見て、自分の誕生日がやってくるのを心待ちにしていたからです。保育園のお誕生日会もとても嬉しかったようです。こういう話を娘に聞かせてもらって、おじいさんである私は、とても幸せな気持ちになれるのです。ありがたいことです。

◾️もっとも、今晩は、iPhoneのFaceTimeで、娘や孫のひな子と「テレビ電話」をしようとしましたが、慣れないというか、驚いた孫に泣かれてしました…(悲)。もう少し頻繁にあって、もうすこし頻繁にFaceTimewでやりとりが必要ですね。こう書いてしまうと、誤解をされてしまいそうですが、実際にあってしばらく時間が経つと、こんな風に仲良くなりますよ。この写真は、すこし前のことになりますが、娘の家族と一緒に神戸にある「アンパンマンこどもミュージアム神戸」に行った時に撮ってもらったものです。

◾️もっとも、今晩は、iPhoneのFaceTimeで、娘や孫のひな子と「テレビ電話」をしようとしましたが、慣れないというか、驚いた孫に泣かれてしました…(悲)。もう少し頻繁にあって、もうすこし頻繁にFaceTimewでやりとりが必要ですね。こう書いてしまうと、誤解をされてしまいそうですが、実際にあってしばらく時間が経つと、こんな風に仲良くなりますよ。この写真は、すこし前のことになりますが、娘の家族と一緒に神戸にある「アンパンマンこどもミュージアム神戸」に行った時に撮ってもらったものです。

ひさしぶりの岩手

◾️ひさしぶりに岩手県に出かけました。岩手県の二戸市で開催される「カシオペア連邦地域づくりフェスティバル」に参加してきました。NPO法人カシオペア連邦地域づくりサポーターズと岩手県県北広域振興局が主催するイベントです。このイベントで私は、1時間ほど「地域の幸せを”醸す”ために」という演題で講演をさせていただきました。講演の後は、岩手県県北に広がるカシオペア連邦(岩手県軽米町、九戸町、二戸市、一戸町)で行われている活動報告が行われましたが、そのコーディネーターもさせていただき、多くの皆さんと交流することができました。

◾️ひさしぶりに岩手県に出かけました。岩手県の二戸市で開催される「カシオペア連邦地域づくりフェスティバル」に参加してきました。NPO法人カシオペア連邦地域づくりサポーターズと岩手県県北広域振興局が主催するイベントです。このイベントで私は、1時間ほど「地域の幸せを”醸す”ために」という演題で講演をさせていただきました。講演の後は、岩手県県北に広がるカシオペア連邦(岩手県軽米町、九戸町、二戸市、一戸町)で行われている活動報告が行われましたが、そのコーディネーターもさせていただき、多くの皆さんと交流することができました。

◾️私は、1998年4月から2004年の3月まで岩手県立総合政策学部で助教授として勤務し、その後は龍谷大学社会学部に異動しました。カシオペア連邦とのおつきあいは、2001年から始まります。NPO法人カシオペア連邦地域づくりサポーターズが始めた地域活動への助成事業の審査員を務めるようになったからです。その後は審査員長になり、龍谷大学社会学部に異動した後も2012年まで、この助成事業に深く関わってきました。そのようなこともあり、今回のイベントではご招待をいただいたというわけです。以前は、年に3回、この審査会に関連して岩手県に出かけていましたが、2012年を最後に助成事業が終了した後は、なかなか岩手に行くことができていません。

◾️岩手県には、岩手県立大学総合政策学部に勤務していた6年の間だけしか暮らしていませんが、様々な方たちにとてもよくしていただきました。そのようなこともあり、今回は、二戸の仕事の前後に、以前、お世話になった皆さんにご挨拶をして回ることにしました。

◾️仕事は3月9日でしたが、岩手にはその前日の夕方に入りました。そして、岩手県立大学に赴任するにあたりお世話になった岩手県職員OBの猪久保健一さん、そして岩手県職員の高橋一教さんにお会いしました。美味しい釜石の海の幸と、岩手の酒をご一緒させていただき、楽しい時間を過ごすことができました。岩手県立大学は1998年に開学しましたが、その前年までの段階で、猪久保さんには非常にお世話になりました。開学の前年、開設準備に取り組まれていた猪久保さんには、様々な事務手続きだけでなく、建設中のキャンパスや教員住宅をご案内いただきました。本当に、いろいろお世話になりました。高橋さんには、開学後、総合政策学部の運営でお世話になりました。こうやってお2人にお会いできること、大変幸せなことだと思っています。今日は、開学前後の様々な出来事、東日本大震災の頃のこと、その他諸々、岩手の酒をいただきながら、大変だった時のことや懐かしい出来事についてお話をさせていただくことができました。幸せな時間を過ごすことができました。猪久保さん、高橋さん、ありがとうございました。今度はぜひ関西に遊びにきてください。

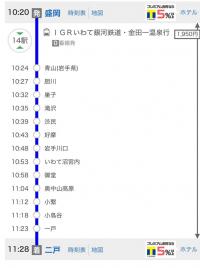

◾️猪久保さん高橋さんと楽しい時間を過ごした翌日、岩手県二戸市で開催される二戸に向かいました。通常であれば、東北新幹線に乗車するところですが、ひさしぶりに「IGRいわて銀河鉄道」に乗ることにしました。懐かしいローカル鉄道に乗ることができました。ちょっと鉄道ファンだということもありますが、「IGRいわて銀河鉄道」に乗れたことに加えて、電車の車窓から見える、岩手県北地域の丘陵が連なる独特の地形と景観、そして雄大な岩手山を楽しむことができました。今年は雪が少なかったようです。それでも電車で北に進むと、あちこちにまだ雪が残っていました。途中には、入会権の研究で有名な小繋も駅にあります。「小繋事件」。大学院生の時代、「所有論」に関心を持っていたことから、この「小繋事件」のことを一生懸命勉強しました。もっとも勉強している頃の若い私は、将来、自分が岩手県にご縁を頂けるようになるとは夢にも思っていませんでしたが…。

◾️二戸の「カシオペア連邦地域づくりフェスティバル」の会場では、かつて勤務した岩手県立大学総合政策学部1期生で、私のゼミの卒業生である曲澤(まがさわ)佳奈子さんがご家族と一緒に会いに来てくれました。彼女の卒業論文は「食を活かしたまちづくり-岩泉町で生きる女性たち-」でした。今は、「IGRいわて銀河鉄道」に勤務されています。曲澤さんは2001年春の卒業されましたが、わざわざお子さんと一緒に私に会いに来てくれタノです。とっても嬉しかったです。曲澤さんは、私が大学教員になって最初のゼミで受け持った学生の1人です(県立ということで、ゼミの人数は国立並み、当時は4人でした。今は私立で20名近くいますが…)。それ以前は博物館の学芸員でしたから市民の方達にお話をする機会はありましたが、学生のゼミでの指導は初めて。多分、自分が大学院の時に受けた教育をモデルに厳しい指導をしたのではないかと思います…。ごめんなさいね。

◾️曲澤さんにお会いした後、彼女を指導していた時のことを思い出しました。就職活動の中で、現在お勤めの「IGRいわて銀河鉄道」での面接が進んでいる時のことです。面接でどのようなことを質問され、どのように答えたかとかいろいろ話してくれました。曲澤さんは、ローカル鉄道を盛り上げるための面白いアイデアを持っていたことがわかりました(それが法律上、実現可能かどうかは別にして)。卒論は農村女性の運営する農家レストランを事例に、その農家レストランが企業化していく際に生じた問題に焦点を当てたものでした。頑張りました。そう、曲澤さんしっかり者なんです。私の印象にしか過ぎませんが、学年の中ではおとなしくおっとりしている感じの女性でした。その雰囲気に隠れたしっかり者の側面が私にはよくわかっていませんでした。「IGRいわて銀河鉄道」に入社されてからは、会社の方のお話によると、そのしっかり者の部分がメキメキと成長していったようです。こういう機会がまたあったらいいなと思います。岩手県立大学の卒業生の皆さん、よろしくお願いいたします。

◾️「カシオペア連邦地域づくりフェスティバル」で講演と活動報告のコーディネートをさせていただいた後、最後の交流会の場に、どこかでお見かけした方がおられました。岩手県職員の大友宏司さんでした。現在は、岩手県環境生活部の部長をされています。私よりも少し年下の方でしょうか。この季節、県議会関連でご多用だったようですが、この日はわざわざ二戸までお越しくださいました。

◾️結果としてかもしれないけれど、今私が地域連携に頑張って取り組むようになっているのは、大友さんの存在が決定的に大きいのではないか…、昨日、大友さんとお話をしていて、改めてそのように深く思うことになりました。県北で地域づくりの活動をされている団体を支えることを目的に、カシオペア地域づくりサポーターズが誕生し、その活動のひとつとして助成事業が行われることになりました。そして、私にその助成事業の審査員をやってみないかとお声掛けくださったのが、大友さんだったのです。大友さんのお話では、私は、最初は引き受けることをやや渋り気味だったそうです。まったく記憶にありません。すっかりその頃のことを忘れてしまっています。大友さん、すみません。おそらく、私が42歳頃の話かと思います。

◾️その後ですが、審査員や審査委員長として、この助成事業に私はドップリと関わることになりました。龍谷大学に異動してからも、この助成事業が終了するまでお手伝いさせていただきました。この助成事業で仲良くなったみなさんにお願いをして、学生達とグリーンツーリズムを体験させていただいたこともあります。そして助成事業に関わりながら、たくさんの人とのつながりが生まれ、じつにたくさんのことを勉強させていただくことができました。もし、大友さんからのお誘いがなかったら、私の人生はまったく違うものになっていたと思います。そのような意味で、大友さんは私の「人生の転轍手」だったのかもしれません。転轍手とは、鉄道の線路のポイントを切りかえる係のことです。大友さんにとっては、単なるお仕事のひとつだったかもしれませんが、私の人生にとっては大変大きな意味を持った出来事だった…そのように思うわけです。「それって、後付けの解釈じゃないの」とのご指摘もあろうかと思います。そうかもしれません。でも、人生って、後からの解釈で成り立っているんだと思うんです。大友さん、本当にありがとうございました。「有り難い」とは、こういうことを言うのかな。

◾️9日に仕事を終えて、その翌日のことになります。最初から、10日は「かつて盛岡に暮らしていた時にお世話になった皆さんにご挨拶をする」日にすると決めていました。ということで、かつて暮らした教員住宅は、盛岡市の北松園という新興住宅地にありました。その新興住宅地の中にある居酒屋「三鶴」さんにお邪魔しました。こちらの「三鶴」さんには、大変お世話になりました。単身赴任なので基本は自炊でしたが、こちらのお店には栄養面で随分助けていただきました。また、お店に集う常連のお客さんたちとも、とても仲良くさせていただきました。私の盛岡時代のとても大切なお店になります。

◾️「三鶴」さんの後は、岩手県立大学ソフトウェア情報学部の教員をされていた伊藤憲三先生に会いにいくことにしました。伊藤先生とは、こちらの「三鶴」で飲み友達だったのです。また、総合地球環境学研究所の研究プロジェクトでもお手伝いいただきました(このプロジェクトの成果は『流域環境学』(京都大学学術出版会)としてまとめることができました)。「三鶴」のご夫婦に教えていただいたのですが、伊藤先生は県立大学を退職された後、中心市街地に「珈琲BAL」という喫茶店を開店されていたのです。5年前のことだそうです。驚きました。というわけで、「三鶴」のご主人に「珈琲BAL」の近くまで送っていただきました。中津川沿いのマンションの1階にある素敵な喫茶店で、ひさしぶりに伊藤先生とお会いし、非常に美味しいコーヒーをいただくことができました。ありがとうございました。本当に、びっくりです、伊藤先生!! お会いできて、とても嬉しかったです。

◾️「三鶴」さんの後は、岩手県立大学ソフトウェア情報学部の教員をされていた伊藤憲三先生に会いにいくことにしました。伊藤先生とは、こちらの「三鶴」で飲み友達だったのです。また、総合地球環境学研究所の研究プロジェクトでもお手伝いいただきました(このプロジェクトの成果は『流域環境学』(京都大学学術出版会)としてまとめることができました)。「三鶴」のご夫婦に教えていただいたのですが、伊藤先生は県立大学を退職された後、中心市街地に「珈琲BAL」という喫茶店を開店されていたのです。5年前のことだそうです。驚きました。というわけで、「三鶴」のご主人に「珈琲BAL」の近くまで送っていただきました。中津川沿いのマンションの1階にある素敵な喫茶店で、ひさしぶりに伊藤先生とお会いし、非常に美味しいコーヒーをいただくことができました。ありがとうございました。本当に、びっくりです、伊藤先生!! お会いできて、とても嬉しかったです。

◾️伊藤先生の「珈琲BAL」の後は盛岡前の近くのお店で、大学時代の後輩にあたる木村直弘くん(岩手大学人文社会科学学部教員)と、かつてブログを通じて濃い交流のあった岡本純一くんにお会いして呑むことができました。こちらもとても楽しかったです。岡本くんとは、日常的にfacebookで交流しているので、もう10年以上お会いしていないにも関わらず、なんだかいつもの呑み会のような感じでした。不思議なものですね。岩手に来てから、懐かしい方達にお会いして、本当に幸せな時間を過ごすことができました。元気をいただきました。みなさん、ありがとうございました。また、岩手に来ますね。よろしくお願いいたします。

【追記】◾️「カシオペア連邦地域づくりフェスティバル」では、かつて「NPO法人カシオペア連邦地域づくりサポーターズ」から助成を受けた二戸市浄法寺町の団体「岩踊坊クラブ(がんしょうぼうくらぶ)」の皆さんと再会しました。二戸市の西部にある二戸市浄法寺町杉沢地区・太田地区の農家の皆さんが1978 年に結成した団体です。この「岩踊坊クラブ」の皆さんから、「ぜひ、今年の夏は学生さんと遊びに来て欲しい、絶対に来て欲しい」とご招待をいただきました。ゼミ生たちと相談して、ゼミ有志と訪問してみるつもりでいます。

ヨシ群落保全審議会

◾️今日は、滋賀県庁でヨシ群落保全審議会が開催されました。審議会というと堅苦しい印象がありますが、この審議会はまったくそのような雰囲気がありません。開催される回数は少ないのですが、毎回生産的な議論を行っています。

◾️今日は、滋賀県庁でヨシ群落保全審議会が開催されました。審議会というと堅苦しい印象がありますが、この審議会はまったくそのような雰囲気がありません。開催される回数は少ないのですが、毎回生産的な議論を行っています。

◾️刈り取ったヨシのカーボン量を算定して、ヨシ群落の科学的な評価につなげていこうというアイデアが審議会から生まれ、それが実現しそうな雰囲気になってきました。審議会委員のお一人であるコクヨ滋賀の太田俊浩さんと琵琶湖博物館の学芸員をされている林竜馬さんとの連携から生まれた科学的な調査研究の成果を、滋賀県庁の琵琶湖政策課の職員の皆さんが制度的にサポートすることで実現しそうな感じになってきたのです。ヨシ群落の評価を科学的に行うと同時に、保全活動を励ましていく努力の「見える化」につながることも期待されます。素晴らしいことだと思います。

◾️審議会では、従来のヨシ群落の造成事業を中心とした取り組みだけでなく、ヨシ群落の保全に関する社会的な取り組みも必要だと判断しています。行政による公共事業だけでは、ヨシ群落は保全することができません。そのようなこともあり、私たちは地域社会の中でヨシ群落の保全に取り組む様々な団体の活動にも注目しています。確認できただけでも、琵琶湖の周囲で45ほどの団体が活動をされています。確認されていないだけで、実際には活動している団体がまだあるのではないかと思っています。これだけの団体が活動している事実を、私自身はとても凄いことだと思っています。各団体が相互に連携していくためには、どのような仕組みが必要なのか。このような各団体の活動を、どのように情報発信していけばよいのか。このような団体をどのように社会的に支援していくのか。審議会では、このあたりの社会的な取り組みを、「つながる」「しらせる」「ささえる」という風に表現しています。

◾️来年度は丁寧に各地域でヒアリングを行って、できれば各地域ごとのヨシ群落のカルテのようなものを、地域の皆さんと一緒に作っていければなあと個人的には思っています。あくまで、個人的な意見です。ヨシ群落の中にあるヤナギが巨木化しつつあるという情報もあり(実際に森林化していることが確認できている場所もあります)、ヨシ群落が面積は戻りつつあるものの、具体的にはどのような状況になってきているのか、大変気になるところです。昨年の台風による倒木もまだ数多く残っているようです。そのような倒木のために、ヨシ群落の保全活動が十分にできないという指摘もありました。たくさんの課題がありますが、少しずつ頑張って取り組んでいかなければなりません。まあ、このような感じでして、審議会の活発な様子をご理解いただければと思います。

◾️写真は、琵琶湖のヨシ群落とはまったく関係ありません。審議会の後、自宅に戻って庭の世話をしているときに撮ったものです。クリスマスローズがきちんと開花しました。嬉しいです。黄色いラッパスイセンも蕾が膨らみ、他にもいろいろ花が咲きそうな状況になってきました。明日から東北に出張しますが、帰宅すると咲いているのではないかと思います。春到来間近です。

吹奏楽の魅力

◾️一昨日の晩、YouTubeにアップされている動画で、吹奏楽の演奏をあれこれ聞いてみました。もちろん、我が龍谷大学吹奏楽部の演奏を含めて、です。いろんな吹奏楽団の演奏を聞いて、だんだん耳が慣れてくると、私のようなものでもそれぞれの演奏の実力の差が多少はわかるようになってきました。私は、子どもの頃から弦楽器を習わされ(けして親しんできた…わけではありません、親の強制)、大学時代は学生オーケストラに所属してバイオリンを弾いていました。そのようなこともあり、いわゆるクラシックというジャンルの曲を聴くことが多く、これまで吹奏楽の演奏や曲を自ら進んで聴こうとすることは、ほとんどありませんでした。

◾️一昨日の晩は、クラシックの曲を吹奏楽用に編曲した演奏も聴きました。クラシックの中でも、ロマン派後期よりも前の曲は、特にモーッアルトやベートーベンのような古典派の曲は吹奏楽ではなかなか難しいと思います。向いていません。オーケストラの、例えば微弱な弦楽器の音から受ける感覚を吹奏楽の演奏では感じにくいと思います。ブラームスの「大学祝典序曲」を聴きましたが、曲の最後に近づいたあたり、大音量の中、1stバイオリンが非常に高い音域で演奏する部分があるのですが、そこではこの1stバイオリンの音楽的効果のようなものを感じます。そのようなことも、吹奏楽には難しいと感じました。もちろん、編曲の巧みさの問題もありますが…。そのあたりは、私ごときではよくわかりません。

◾️その一方で、ロマン派後期から現代に近づいてくると、ホルスト、ヴォーンウイリアムス、ショスタコーヴィッチ、ストラヴィンスキー…、クラシックから吹奏楽に編曲してももぴったりの曲がたくさんあります。このように、ついついこれまでの習慣からオーケストラでの音楽を前提に聴こうとしてしまうのですが、その前提を外して自由になると、吹奏楽のために作曲された素敵な曲がたくさんあることに気がつきます。私が知らないだけなのです。ということで、昨晩はいろいろ聴いてみました。吹奏楽の音の魅力。自分では言葉がみつからなかったのですが、弦楽器の無いすべて管楽器による音(コントラバスやハープは除きますが)、管楽器だけによる独特の音の響き、それも大きな音量での合奏による音の響き。それをオルガンサウンドというらしいですね。その魅力も、吹奏楽の演奏を繰り返し聴いていると、次第にわかるようになってきました(わかるように思っているだけかもしれませんが)。あとは、吹奏楽の魅力は、様々なジャンルの音楽を演奏すること、聴衆も一緒にそこに参加するように楽しむこと。そのようなことも吹奏楽の魅力なのだと思います。

◾️トップの動画、龍谷大学吹奏楽部の演奏です。映画「スターウォーズ」のテーマ曲です(2015年、第42回定期演奏会、大阪特別公演)。

【追記1】

◾️音楽とは全く関係ないことなのですが…。「スターウォーズ」の演奏の動画て、ハープの方が演奏開始後20秒前後、不思議な手の動作をされます。これはどういうことなんだろう。手汗を拭っているのかな?大変細かくて、どうでも良いことなのですが。気になってしまいました…。関係者の皆さん、すみません。失礼しました。

【追記2】

◾️日本の吹奏楽の世界で気になっていることがあります。全国の中学と高校に吹奏楽部があります。地域ごとにコンクールがあり、それが全国大会までつながっています。そのようなコンクールを束ねているのは、都道府県と全国の吹奏楽連盟です。ガッチリ組織化・制度化された世界があり、日本の吹奏楽の世界を支えています。大変裾野が広いと思います。その裾野の広さで楽器を愛好する方達がたくさん生まれていることになります。さらにもうひとつに気なること。大学の吹奏楽部は減少傾向にあり、中心は高校にあるという話も小耳に挟みました。正確な表現ではないかもしれないけれど。ここには、ひょっとすると最近の学生気質の変化があるのかもしれません。高校までの吹奏楽部で完全燃焼して、大学ではもうやるエネルギーが残っていないのでしょうか。例えば、高校までスポーツにずっと取り組んできたけれど、大学ではもうやりたくない…そのような話を聞くことがあります。それと構造的には似ているのかな、と思ったりもします。

◾️facebookにこのブログの投稿とほぼ同じ内容を投稿したところ、学生オーケストラ時代の後輩のみなさん、かつてのゼミの学生だったからも、「熱い」コメントをいただきました。みなさん、いかに吹奏楽を愛しているのかが伝わってきました。すごいなあと思います。

【追記4】

◾️面白い記事を見つけました。

日本人と吹奏楽

3月 庭の変化

◾️しばらく、朝早く出かける日が多く、庭の世話ができていませんでした。今日は夕方からの仕事なので、庭の仕事をすることにしました。冬ですから、雑草がこれでもかと生えてくるわけでありませんが、庭の芝に隠れている小さな雑草を抜いたり、落ちてきたシマトネリコの葉など掃除していました。すると、あちこちで花が咲き始めていることに気がつきました。毎日、庭の世話をしている、微妙な変化を楽しめるんですけどね。仕事でそのチャンスを逸してしまいました。

◾️それはともかく、まずクリスマスローズ。7分咲きという感じでしょうか。こうやって恥ずかしそうに下を向いて花が咲きます。別のクリスマスローズの株も花が咲きそうです。こちらは、少し赤みがかっています。それから、ヒマラヤユキノシタ。名前の通りヒマラヤ山脈周辺が原産だそうです。ピンクの花が、庭を明るくしてくれています。ツツジは蕾が膨らみ、植木鉢は球根が芽を伸ばしています。小さな庭ですが、これからの季節が楽しみです。

先端理工学部の新設

◾️龍谷大学理工学部は、2020年に以下は、リンク先記事からのものです。2020年設置構想中です。私は社会学部の教員ですが、この理工学部の取り組みから学ぶべきことがたくさんあるように思います。いつまでも過去の教育モデルにこだわっている、あるいは安住している時代ではないのです。アンダーラインは、私がつけました。教える側の論理ではなく、これから未来を担っていく若者の側、学ぶ側の論理でカリキュラムを再構築されている点が非常に魅力的です。似たようの主張を、自分が所属する組織の会議でも言ってはいますが…。教員が「教える」ことを自明の前提としたカリュラムではなく、学生が「学ぶ」ことを支援するカリュラムが必要なのです。

新しい大学の在り方

~ 多様な学習ニーズに対応した 「分野横断型の専門教育」とは PROMOTION

龍谷大学理工学部長(先端理工学部長就任予定) 松木平淳太氏に伺う

NEW 2019.03.01 16:00 テクノロジー

受験の先にあるものとはなんだろう。小学校受験をくぐり抜けて国立や私立に通った人もいるだろう。中学か高校のいずれか、もしくはどちらも受験するために学校と塾の勉強を両立した人もいるだろう。そしてそのさらに先には大学受験という人生の大きな分岐点が待ち受けている。

現代社会の情報化に伴い、わたしたちは自ら歩むべき道を主体的に選び取ることができるようになった。自分らしく生きていくために、また自分の能力を最大限に引き出すために、受験という大きな難関を乗り越えてでもわたしたちは大学をめざす。

一生をかけて取り組みたいライフワーク。それをサポートしてくれる熱い教師陣。社会に出る一歩手前のところで希望や不安を分かち合い、互いに学んだことを強化し合える仲間たち。受験の先にあるものとはそれらとの出会いにほかならない。

さらに大学の先にあるもの、それは社会だ。10年後、50年後、100年後の未来に理想的な社会は実現しているだろうか。そして、その未来に到達できるように今しておくべきこととはなんだろうか?

そのような「バックキャスティング」とも呼ばれる未来逆算思考を積極的に取り入れようとしているのが龍谷大学だ。

2020年4月には新しく先端理工学部の新設が予定される。その革新的な取り組みについて、現理工学部長で同学部の学部長に就任予定の松木平淳太氏にお話を伺った。

◆「未来逆算志向型」の革新

――龍谷大学に先端理工学部の新設が予定されます。新しい学部に変わる意図とは?社会の情勢は常に激しく変化しています。特に日本は課題先進国と言われ、少子高齢化や環境など、いろいろな問題があります。

今まで理工学部として教育研究をおこなってきたのですが、情報化社会の進展、グローバル社会の進展など、いろいろと考えなくてはならない課題が多い中で、従来の大学の在り方ではなかなか対応できないと考えました。今までの大学はまず先生方の研究分野があり、そこからスタートしてカリキュラムを構築していくという形でした。

教育プログラムの在り方をゼロから考え直す必要がある。我々はそう考え、社会的課題から出発してそれに対応する教育プログラムを設定し、その教育プログラムを構成するにはどの専門分野と繋がるのかという視点でカリキュラムを考え直したのです。

具体的には25のプログラムを用意しました。「プログラム」というのは特定のテーマに関連する科目を20単位程度でパッケージ化したものです。

人工知能、IoT、データサイエンス、航空宇宙など、現代の様々な先端技術に関するプログラムを設定し、学生さんはそれぞれ興味があるプログラムを自由に選べます。また、25のプログラムを支えるために、数理科学、情報科学、化学、電子工学、環境工学、機械工学等を学ぶ6つの「課程」があり、ここで理工学のベースをしっかり身につけます。

プログラムは履修した先にどのような職業が想定されるかを意識して設計されていますので、学生さんが学んでいく中で将来の進路のイメージが自然に形成されることも期待されます。

また、プログラムは異なる分野の学生も学ぶことができるよう横断的な学びを促進するカリキュラムとなっており、これが先端理工学部の大きなポイントの一つです。

大学に入る時点ではどの分野を選ぶか迷ってしまうという学生さんもいらっしゃいますが、プログラムを通じて異なる分野を勉強できるのは非常に魅力的ではないかと思いますし、社会でも能力が発揮できると考えています。

二つめのポイントは、そのようにカリキュラムを整えたうえで、学生さんが主体的に学び、その学びを社会に応用できるように3年次に主体的活動期間を設定したところです。

学びが学内に留まるだけでなく、例えば海外留学であったり、企業でのインターンシップであったり、地域でのボランティア活動であったり…と様々なところで学生さんが学んできたことを活かせる仕組みを整えました。

従来の理工学部系の大学ですと実験や演習等の必修科目がたくさんあってなかなかそういった活動をしづらかったのですが、必修科目を3年生の特定期間に配置しないという形をとり、約3ヶ月の間、自由な活動ができるようにました。

主体的活動期間に教室だけでは学べない様々な体験をしてもらうことで、本学の「建学の精神」を出発点とした倫理観を持つ技術者、また社会課題の解決にあたる人材を育成したいと思っています。

――学部のカリキュラムを一新するのはなかなか難しいと思いますが、なぜそこに着目したのでしょうか?

新しいカリキュラムを作るにあたって、大学生や卒業生の方々にアンケートを取りました。すると、やはり専門領域はある程度身についたものの、もっと勉強しておけばよかったと後悔する声もありました。例えば、工学系の学生であっても情報系のことをもっと勉強しておけばよかったというような声もあったので、その調査結果がベースにあって変えようと。

もちろん、今まで理工学部として30年間続いてきた考え方を逆転するというのは非常に大きな変化なので、色々な議論がありました。

今まで培ったものが失われる危険性も懸念され、1年半以上の時間をかけて綿密に議論しました。その結果、やはり今後の社会の変化を考えると「変えよう」という決意が先立って、今回新しい学部を作ることになったのです。

◆一人ひとりの可能性をフルに発揮

――学部の名前が先端理工学部に変わりましたが、そこに込められた思いは?理工学部から先端理工学部へと名前が変わったのには先端技術にフォーカスしていこうという思いがあります。

先端理工学部という名前を決める際にも色々な議論がありました。トップの人だけを育てて他の人は置き去りにされてしまうような印象もあり、それが本学に馴染むのかという指摘もありました。

我々が言う「先端」には、むしろ一人ひとりが一歩前に出てそれぞれが問題解決の先端に立つという意味合いがあります。そういう意味で、全員が先端なのです。

SDGs(持続可能な開発目標)の中に「誰一人として取り残さない」という言葉がありますが我々も同感です。同じ物差しで比べるのではなく、色々な分野において先端であり、それぞれの先端の人たちがお互いに共同して社会問題の解決にあたるいう意味での先端だと考えています。

――時代が目まぐるしく変わっていくなかで、今後どのような分野が伸びていくのでしょうか。

例えば航空宇宙プログラムは今後伸びていく分野ですし、人工知能、環境問題、自動運転なども発展していくと期待されています。

各プログラムを作るにあたって新しい先生をお呼びしたり、いままで個別に研究を行ってきた先生方同士の連携を強化したりしています。たとえば、環境問題にはデータサイエンスという視点を組み合わせて社会課題の解決方法を考えたり、自動運転は単に機械工学だけでなく、電気電子系、情報系、応用科学系の先生方が一緒になって一つの課題に取り組むといった点が魅力です。

◆主体的な学びの場

――学生には他にもどういったところを魅力に感じてほしいですか?まず先生方の研究レベルが世界的にも非常に高いことは学生さんに魅力を感じていただけるポイントです。

例えば、環境問題を考えるうえで現場に行くことは大切ですが、アフリカの湖に潜って生き物の生態を調べている行動派の先生もおられます。ノーベル賞を受賞した化学者と共同研究をされている先生もいらっしゃいますし、企業との共同開発に携わるなかで実際製品の実用化に貢献されている先生や、特許を持っている先生も。多才で多様な先生方がいらっしゃるので、学生さんにとって楽しい学部なのではないかと思っています。

学生さんが自分で主体的に学ぶ活動の場を学内に整備したのも大きな魅力かなと思います。

従来、設備や施設はどちらかというと先生が管理しており、学生は決められた時間内でしか使用できませんでしたが、学生さんが自由に使えるような施設を構想中です。

具体的にはセミナーやグループワークなどに適した「フリーエリア」と、簡単な作業などに適した「Fabエリア」を設置し、初心者でも扱いやすい3Dプリンター、レーザー加工機などの簡易な工作機械を設置するほか、ものづくりの協同作業スペースを併設することを検討しています。

キャプション:STEM版コモンズ(仮称)

異分野の学生がディスカッションをしながら共同で新しいものをつくっていくスタイルを在学中に経験しておくと、社会に出た時により活躍していただけると我々としては期待しています。異分野、多分野間の交流は、今後企業でも必要とされる考え方ですし、多様化している現代においては、社会も変化が求められています。学生さんがいわば先端となって社会を変えていくことが大事だと思います。

◆異分野間の学び合い

――異分野を組み合わせて考えることが社会に求められていると思いますが、そこに対応していくということでしょうか?例えばAI技術というのはそれ自体が専門分野として高い価値を持っていますが、さらに色々な分野で応用できるのではないかと言われていますし、それが社会課題の解決にも繋がるとも言われています。

社会課題には色々な問題が複雑に絡みあっています。全体を見渡してそれぞれの専門領域を発揮できる人が関わっていくのが重要ですが、やはり他分野への理解がないとお互いうまくやっていけません。例えば化学系の学生であっても人工知能のことを知っておいたほうが仕事をしやすくなるでしょう。

――先端理工学部の学生はどのような教育やサポートを期待できますか?

そうですね、やはり初年次は基礎的なことをしっかり教えていきます。例えば今回のカリキュラムでまず身につけてもらうのは表現力ですね。自分の考えていることをうまく表現することは大事ですので、そこはしっかりと準備します。「理工学のすすめ」という科目も用意しているのですが、そこでは先生方の専門を社会課題に関連づけて紹介したり、企業の方をお招きして実際の現場でどういった課題があり、それを解決するために理工系の学問分野はどのように期待されているかをお話ししていただきます。初年次でまずきっちりと問題意識を持つところからスタートします。

また、合わせて技術者としてしっかりとした倫理観も身につけます。

2年次には、所属する「課程」で各分野の基礎的な学びを深めます。他の分野に興味を持ち学ぶことは重要ですが、まずは自分自身の専門性を身につけ、深めることが前提です。また、先端理工学部独自の海外研修として、ベトナム・シンガポールで10日間学ぶ「ASEANプログラム」を用意しています。約40人の学生が、現地大学生との共同PBLや工場視察、ビジネスパーソンとの交流などを体験しますので、色々な気づきがあることでしょう。

3年次でそろそろ自分のやりたいことが芽生え、学生さんが「自分はこういったことがやりたいんだけど、どうでしょうか?」と相談を持ち掛けてくるようになると嬉しく思います。4年生になる頃にはもう社会人一歩手前ということで、先生と対等に自分の意見をしっかりと言えるまでに成長しています。

1年次、2年次、3年次、4年次の成長の課程に合わせて我々教員も関わり方を変えています。従来と違い、今回の新しいカリキュラムにおいては一律に成長してくださいということはありません。それぞれの個性に合わせて得意なところは先に延ばして、一人ひとりの成長度合いに合わせてサポートしていくことが重要です。また、少人数制の教育で学生との接点を増やすことも考えています。

――最後に、龍谷大学で学ぶ上での倫理観とは?

本学は仏教系大学ですので、やはり「命を大事にする」というのが根本にあると思います。先端技術は色々な使い道がありますが、ただ単に技術を突き詰めるところまで突き詰めて社会的影響を考えない、ということではなく、やはり社会的影響を考えながら技術を考えてほしいと思います。

高度成長期の競争社会においては皆が同じ物差しで測られて、一番二番を競ってきたわけですが、そういうことではなくて、人それぞれ違って構わないし、それぞれの人が先端になるということを教えていきたいと考えています。そして、一人ひとりがバラバラに頑張るのではなく、やはり一緒に共同して色々なことにチャレンジしていくということが大事なんだと伝えたいですね。

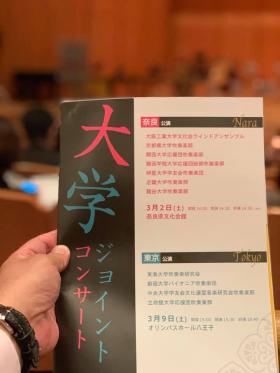

大学ジョイントコンサート2019 奈良公演

◾️ひさしぶりに奈良に行きました。奈良で「大学ジョイントコンサート2019」が開催されたからです。7つの大学の吹奏楽部が参加しています。大阪工業大学文化会ウインドアンサンブル、関西大学応援団吹奏楽部、関西学院大学応援団総部吹奏楽部、京都橘大学吹奏楽部、近畿大学吹奏楽部、明星大学学友会吹奏楽団、龍谷大学吹奏楽部の計7つの大学の吹奏楽部です。関東圏から明星大学が参加されています。逆に、関東で開催される「大学ジョイントコンサート」には、立命館大学吹奏楽部が参加しています。吹奏楽の世界にはコンクールがあり、お互いの存在をよく知っていると思いますが、さらにこういったジョイントコンサートがあると、良い刺激を与えう会うことができますね。

◾️ひさしぶりに奈良に行きました。奈良で「大学ジョイントコンサート2019」が開催されたからです。7つの大学の吹奏楽部が参加しています。大阪工業大学文化会ウインドアンサンブル、関西大学応援団吹奏楽部、関西学院大学応援団総部吹奏楽部、京都橘大学吹奏楽部、近畿大学吹奏楽部、明星大学学友会吹奏楽団、龍谷大学吹奏楽部の計7つの大学の吹奏楽部です。関東圏から明星大学が参加されています。逆に、関東で開催される「大学ジョイントコンサート」には、立命館大学吹奏楽部が参加しています。吹奏楽の世界にはコンクールがあり、お互いの存在をよく知っていると思いますが、さらにこういったジョイントコンサートがあると、良い刺激を与えう会うことができますね。

◾️コンサートは7大学がそれぞれ単独演奏をされた後、合同演奏が行われました。私は、次の用事があったため、合同演奏を聴くことはできませんでしたが、最後の龍谷大学の単独演奏の最後まで、部長の村井龍治先生の横の席で聴かせていただくことができました。ありがとうございました。龍谷大学の単独ステージですが、1曲目は、ゲストである外囿祥一郎さんが「ハーレクイン」を演奏されました。外囿祥一郎さんは、しばしば龍谷大学吹奏楽部のステージに登場されます。この曲はユーフォニアムの為の独奏曲です。ユーフォニアムらしい柔らかな包み込むようなサウンドにうっとりとしながらも、曲の後半では猛烈な超絶技巧に驚くことになります。2曲目は、「ルイ・ブルジョアの讃美歌による変奏曲」でした。この曲は、讃美歌を基にした曲。冒頭のファンファーレの後のコラール部分からは、そのことがよくわかります。曲のタイトルにある、ルイ・ブルジョワ(Loys Bourgeois)は、16世紀フランス・ルネサンス音楽の作曲家。また、タイトルの讃美歌とは、礼拝の際に栄唱としてよく用いられる「詩編旧100番」のことだそうです。この曲は、吹奏楽コンクールでよく演奏されるらしいのですが、同時に難易度の高い曲でもあるとのこと。このような曲です。

◾️まだ、当日の演奏の動画は公開されていないようですが、合同演奏のリハーサルで、外囿さんが「ダニーボーイ」を演奏されている様子はご覧いただくことができます。

◾️その日は、晩に大津であった別用を済ませてから帰宅しました。その翌日の晩、YouTubeにアップされている龍谷大学吹奏楽部の過去の演奏を拝見していました。かなりたくさんの動画がアップされています。その中で、貴重に歴史的?!資料を見つけました。龍谷大学が全国コンクールに出場するようになった1986年の動画です。指揮は、あの佐渡裕さんです。佐渡さんは、この頃、あちこちのアマチュアの吹奏楽団やオーケストラで指揮をされていたのではないでしょうか。私がいた関西学院交響楽団でも1987年に指揮をされています。この後に、国際コンクールで認められて、レナード・バーンスタインのアシスタントをお勤めになるようになりました。当時は、新進気鋭の若手指揮者だったと思います。この頃、指揮をしてもらった吹奏楽部の皆さん(今は、おじさんとおばさん)は、その時の経験を大切にしていると思います。私の後輩である関西学院交響楽団の皆さんも、そうですから。

◾️ところでこの動画を見てハッとしました。ひょっとして現在の龍谷大学吹奏楽部の副部長をされているMさんがこの動画の中でクラリネットを吹いておられるのではと思い、ご本人に確認したところ、そうだとのことでした。副部長さんによれば、故・上埜孝先生や、現在、音楽監督をしていただいている若林義人先生が指導されるようになり、徐々に演奏のレベルが変わっていったとのことでした。全日本吹奏楽コンクールの常連になるのは、佐渡裕さんが指揮をされた後、もう少し経ってからかなとのことです。