高橋卓志先生のご入院

■高橋卓志先生のfacebookへご投稿をシェアいたします。高橋先生、また入院されました。ご自身の状況を非常に丁寧に説明されています。ありがとうございます。闘病されている方達のご投稿は、いずれ我が身にやってくるかもしれないことを自ら教えてくださっているかのようで、本当にありがたいことだと思っています。

■今回の高橋先生のご投稿では、特に、以下のところがぐっときました。

お節介な(冗)内藤先生は「髙橋さん、臨床にお坊さんは要らない?」と再びスルッと聞いてきた。

要らない(まっひらごめんだ)‥‥とくに宗教的に不完全でありながら完全だと思い込み、余命を生きる人々のためだと言いながら自己満足を求める臨床宗教師や看取り師なんかはね‥‥そう言えば、ぼくもそれをやっていた、ということになる。ホントに申し訳なく思う。

■先生は、しぶとく生きてくださるとのことなので、2回目の快気祝いをお約束いたしました。1回目は、私の方で提案させていただき、鰻重でお祝いをさせていただきました。次回の快気祝いですが、「今度の快気祝いは、わたくしが」とお返事をいただいています。楽しみです。先生、なんとしても、しぶとく生きてください。

五島列島福江島の「円畑」

■NHKの朝の連続テレビ小説「舞い上がれ!」が始まりました。今度の朝ドラの舞台は、九州・長崎県の五島列島と大阪府の東大阪市です。ドラマの視聴率を上げるためでしょうか、この朝ドラの特集番組が放送されていました。番組を眺めながら、私も手元にあったiPadでロケ地となった福江島をGoogleマップで探索してみました。すると、トップの画像のような不思議な畑がモザイクのようになっていことに気がつきました。五島列島福江島の「円畑」と呼ばれる独特の景観を持った農地です。最初は、「えんばた」と間違って読んでいましたが、円畑と書いて「まるはた」と読むようです。

■NHKの朝の連続テレビ小説「舞い上がれ!」が始まりました。今度の朝ドラの舞台は、九州・長崎県の五島列島と大阪府の東大阪市です。ドラマの視聴率を上げるためでしょうか、この朝ドラの特集番組が放送されていました。番組を眺めながら、私も手元にあったiPadでロケ地となった福江島をGoogleマップで探索してみました。すると、トップの画像のような不思議な畑がモザイクのようになっていことに気がつきました。五島列島福江島の「円畑」と呼ばれる独特の景観を持った農地です。最初は、「えんばた」と間違って読んでいましたが、円畑と書いて「まるはた」と読むようです。

■Googleマップから切り取った画像についても説明しておきましょう。トップは、福江島の西北部にある三井楽地区の一部を拡大したものです。二段目左側は、この三井楽地区です。三井楽地区の中央には、標高165mほどの山があります。その山の周囲がなだらかな傾斜になっています。二段目右側は、福江島全体です。南部には富江地区があります。ここにも円畑がたくさん確認できます。3段目は五島列島全体です。長崎県の西側に位置しています。長崎港から100kmほど離れているようです。

■最初は、まったく手がかりがありませんでした。しかし、すぐに「円畑」と呼ばれていることがわかりました。じっくり調べたわけではありませんが、以下の2つの講演録を見つけました。

五島列島福江島の「円畑」をグリーン・インフラの視座で考える—(1)某風鈴の椿

五島列島福江島三井楽半島における円畑の地形の特徴

■以下は、前者の講演録のサマリーには、次のことが書かれています。あえて言えば、「円畑の多面的機能」ということになります。

・縁・楕円・不定形といった畑の細やかな組み合わせは、台地の凸凹に沿うべく造られたかのようである。

・それらを縁取る防風林の緑は、椿などの常緑樹の線上の里山となっている。

・椿の実は地域のささやかな経済に役立っている。

・緑の回廊の花は渡り鳥の餌になるなど二次林の生態系を形成している。

・山地斜面を階段状にしており、土砂災害の減災にも役立ってい可能性がある。

■また、講演録の最後には、次のような記述もありました。非常に興味深く思いました。忘れ去れられていた円畑の防災上の機能を再確認したり、上空から撮影した円畑の美しさに驚いたり、地域調査や保存や活用に向けての方策が検討されている様子です。この講演録は2018年、4年前のもので。現在は、どのように進捗しているのでしょうね。もっと詳しく知りたいと思っています。

研究者と住民が共同調査した過程で、石積みの間の狭い通路は出水時には排水溝になってきたのではなど、機能の再発見が続いた。近年撮影を始めたドローン画像により、住民が地元の円畑モザイクの美しさに驚愕した。現在、住民らが現地調査や公民館での勉強会を行って、保存や活用を模索している。

■後者の講演録についても、少し触れておきます。こちらでは、この円畑のある地域を測量し地形を解析しています。その結果、本来の斜面に比べ、円畑と石垣があることで傾斜が緩やかになっていること。円畑があるから斜面が緩やかになり、山から流れる水の勢いが減衰し、大雨の際に洪水を防ぐ役割をしているのではないかとの指摘がなされています。この講演録は、22016年のものです。

■たまたま見つけたこの円畑、ちょっと興奮しました。社会学者ですが、何か地理学的なことに強い関心を持っているようです。こんなこと、この年になって言うと、「だったら地理学者になればよかったじゃない…」と言われそうですが、まあ、そのようなこと横に置いておきましょう。このちょっと興奮したことをfacebookに投稿しましたのです。すると、高校で社会や地理の教員をされていた大学時代の後輩が以下のようなコメントをしてくれました。

福江島は昭和末期に五島市の修学旅行誘致策に応じて最初の誘致校として計3度訪問しましたが漁業やキリシタンが主でこんな面白い農業があったなんて初めて知りました。不勉強を恥じ入るとともに残念です。当時は島内は、まだ交通インフラも未整備で、訪問する度に大型バスが走ることができる道路が増えたり、トンネルができてショートカットが可能になったりと毎回便利になっていく島に驚いていました。

■昭和末期というと、今から35年近く前のことになりますね。後輩のコメントを拝見すると、この地域では教育旅行や観光に力を入れておられたことがわかります。現在は、どのような状況なのでしょうか。観光振興に力を入れ、35年近く経過したことで、地域にはどのような変化が生まれているのでしょうか。最初の方の講演録の最後にある、研究者の調査が触媒となり、地域住民の皆さんが円畑を再評価されているということも含めて、時間があれば調べてみたいと思います。素人考えですが、この円畑は農業遺産であるとともに文化的遺産であると思います。

■こちは、農水省の「日本農業遺産」の公式ページです。日本農業遺産については、以下のように定義されています。

日本農業遺産とは、社会や環境に適応しながら何世代にもわたり継承されてきた独自性のある伝統的な農林水産業と、それに密接に関わって育まれた文化、ランドスケープ及びシースケープ、農業生物多様性などが相互に関連して一体となった、我が国において重要な伝統的農林水産業を営む地域(農林水産業システム)であり、農林水産大臣により認定されます。

「世界農業遺産」認定のお祝い

■昨日は、深草キャンパスで留学生の授業を終えた後、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に向かいました。「琵琶湖システム」が国連FAOの世界農業遺産に認定されたお祝いの会を持ちました。出席者は、農政水産部の部長さんと次長さん、そして歴代の農政水産部長の皆さんです。左から、前部長の西川忠雄さん、現次長の中田佳恵さん、脇田、前々部長の高橋滝治郎さん、前前々部長の安田全男さん、現部長の宇野良彦さん。

■私の「世界農業遺産」との関わりは、3代前の農政水産部長である安田全男さんに、この「利やん」で出会った時からスタートします。その時、安田さんは、田口宇一郎さんと飲んでおられました。田口さんは、以前、私が琵琶湖博物館に勤務していた時の副館長で、その後副知事をされた方です。その田口さんから安田さんをご紹介いただいたのです。安田さんからは、世界農業遺産認定を目指すという話をお聞きしました。盛り上がりました。2016年の1月頃のことだと思います。

■そこからスタートして、まずは日本農業遺産認定に向けて、そして日本農業遺産認定後は世界農業遺産認定に向けてのお手伝いをさせていただきました。農政水産部の職員の皆さんと一緒に、いろいろ議論をしました。楽しかったです。充実していました。またこのような申請作業とともに、農政水産部の職員の皆さんとは、「びわ100」に出場し、一緒に長浜-南郷-雄琴温泉100kmを4回も歩きました。「世界農業遺産に向けて頑張っていますよ」というアピールも兼ねた100kmウォークです。

■そして、今年の7月、2016年から7年目、「琵琶湖システム」は世界農業遺産に認定されました。途中、新型コロナ感染でFAOの審査が滞ったこともあり、長い時間がかかりました。ちょっと感慨深いものがあります。昨晩は、新型コロナの第7波も少しおさまってきたということで、やっと歴代の部長さんたちと喜びを分かち合うことができました。でも、「世界農業遺産」認定は新たなスタートでもあります。この認定をどう”使い倒して”いくのか。非常に楽しみです。

【追記】昨日は、高橋さんと宇野さんが、ご自身で漬けた鮒寿司をご持参くださいました。お祝いですからね。美味しかったです。また、安田さんからは、お祝いの記念ということでしょうか、日本酒「金亀」をいただきました。ありがとうございました。

流域治水の真空地帯

■火曜日は、1講時から授業があります。朝、多くの学生の皆さんと一緒に、JR瀬田駅から瀬田キャンパスに向かっていると、LINEで家族からメッセージが届きました。どうしたろだろうとスマホを見てみると、今朝の新聞記事でした。記事は、8月上旬に氾濫した高時川に関連するものでした。このブログでは、高時川に関連して、過去にこのような投稿をしてきました。

「被害引き受けた農地の苦悩」という記事

高時川の氾濫に関してご教示いただきました。

流域治水に関連して

高時川氾濫の動画

高時川の氾濫に関連して-「遊水池」の受苦-

■8月上旬の高時川の氾濫で、被害を受けられた農家である横田圭弘さんとも少しやりとりをさせていただきましたが、溢れた水を受け入れた後、農地は大変なことになっています。今は、稲の収穫をされていますが、圃場に流入した漂流物を手で取り除いても、どうしても全ては取り除くことができません。しょっちゅうコンバインに漂流物が挟まって作業が進まず、たびたびコンバインや乾燥機等が故障しているとのことでした。今のところ、この費用は、被害農家である横田さんの農園が負担しなければなりません。以下は、9月24日の横田さんのfacebookへの投稿です。

■さて、今朝の記事の内容を見てみましょう。記事では、農業保険制度のうち収入保険制度の算定方法について解説してあります。記事を引用します。

過去5年平均収入を基準にして、被害に遭った年の収入が90%を下回ると下回った額の最大9割が補填される仕組みですが、横田さんは数年前の台風でも大きな被害を受けました。過去の5年のうち毎年のように被災した場合は、基準となる平均収入が低くなるため、補填額の算定は厳しくなます。従業員を雇って運営する法人の経営では楽ではありません。

■横田さんは、自分の農地が「霞堤」として機能するように治水計画上で位置付けているのであれば、被害にあうリスクが高いわけだから、どうして他の地域と同じ扱いで算定されなければならないのか、おかしいのではないかというわけです。本当にその通りだと思います。算定方法は、被害を受けた農地の実態に即したものではないということになります。農家を補償する制度としては単純すぎるようにも思います。

■記事では、県が田畑に治水機能を期待しているのなら、その機能を果たした時の補償はないのかとの疑問から、滋賀県庁の流域治水政策室に質問されたようですが、以下のような回答のようです。

「霞堤」は県流域治水基本方針に記載はあるが、流域治水条例への明記はなく、知見も深まっていない。治水機能を果たす農地があることは認識しているが、それにより下流への影響の検証はできない。

湖北圏域河川整備計画は2016年に策定しており、高時川上流は整備実施区間には位置付けられている。そのなかでも、霞堤の扱いは広域への影響を考慮する必要がある。測量やシミュレーションをしながら、慎重に進めているところ。

■率直に言えば、「いかにも行政組織らしく慎重な回答だな」と思います。私なりにこの行政組織の回答を言い換えれば、「霞堤」が治水機能を果たしているかもしれないし、そのことはわかってはいるけれど、きちんと科学的に評価できていないので、本当に下流の被害を軽減しているのかといえば、よくわからない。たがら、すぐには対応できない、どうすれば良いのか今は考えがあるわけではないし、何かできるわけでもない…ということのように聞こえます。直接的には言ってはいないにしろ、結果として、「被害農家には、ご自身で負担していただくしかない…」と言っているのに等しい内容かと思います。被害農家の横田さんにはそのように聞こえていると思います。記事では農政課にもお尋ねになっています。農政課は「『農業保険制度は全国一律の仕組みで、現状、県独自に別途助成することは困難であると考えている」と回答されています。行政は、何の法的・制度的な根拠もなく、簡単に、被害農家に寄り添うような、あるいは期待を持たせるような発言はできないのでしょう。そのことも理解はできます。でも、流域治水の制度の真空地帯に横田さんは置き去りにされたままになります。

■記事には、次のようなことも書かれていました。日本農業新聞の記事のようです。

農水省が自民党農林合同会議に23年度農林予算概算要求の重点事項を示した際に、自民党側から収入保険について、毎年のように被災した場合に基準収入が低く計算され、補填額が減ってしまうとの課題提起がありました。農水省側は問題は認識しているとし、何らかの対応を検討する考えを示唆したとのことです。

■これから気候変動がさらに進んでいきます。豪雨による被害が頻発するでしょう。そのような被害に対応できるように、さまざまな救済制度を修正していく必要があるように思います。そのような被害発生後の救済制度の修正も含めて、国土強靭化なのではないでしょうか。土木技術だけの話ではないはずです。

■以上の堀江さんの記事の下の方に、「霞堤の指針作成県、国に要望 農地浸水補償検討巡り」という記事が掲載されていました。県議会で、三日月滋賀県知事が以下のような答弁をされています。「霞堤の定義や機能を評価する手法などが定まっておらず、被害の補償を決めるのは難しいとされている。三日月知事は『国の考え方が示されるよう、(霞堤の)ガイドラインの作成を要望したい』と述べた」。県が国に下駄を預けるかのような答弁のようにも聞こえますが、「国がまずは基準(ガイドライン)を作ってくれないと、県としても動きようがない」ということなのでしょう。このような要望の結果として、国はどう対応していくのか継続して注目したいとは思いますが、このような中で、横田さんの被害の苦しみは、そのままということになってしまうのでしょうか。すでに起こったこととして、救済の対象にはならないということになるのでしょうか。

第27回全国棚田(千枚田)サミット(1)

■今日から明日まで、高島市で開催されている「第27回 全国棚田(千枚田)サミット」に参加しています。全国から、多くの皆さんがお集まりになっておられます。とはいえ、まだ新型コロナ感染の第7波が収束したわけではありませんので、過去のサミットと比較するとやや参加者は少ないようで。それでも、厳しい状況の中で、第27回を開催された高島市役所の職員の皆さんには、心より感謝したいと思います。私は、今回の棚田サミットについては、2019年からお手伝いをしてまいりました。本日、初日はとても良い天気の中でした。無事に開催できて本当に良かったと思っています。

■今日の午後は、第 2分科会「棚田に根付く”価値”を繋げる〜地域産業の振興と次世代への継承〜」に参加しました。コーディネーターとして、皆さんのお話をお聞きしながら分科会をまとめる仕事をさせていただきました。パネリストの皆さんには、昨年度、それぞれの方にインタビューをさせていただいたこともあり、本日の分科会は大変スムーズに進みました。あらかじめ打ち合わせをしたということもありますが、パネリストにお話いただいた内容が相互にうまく噛み合あい、コーディネーターの仕事もなんとか終えることができました。パネリストの皆様にも、心より感謝したいと思います。第2分科会では、炭焼きによる集落や地域の活性化、落葉広葉樹の里山の保全、移住者、関係人口…その辺りがキーワードになりました。詳しいことは、できれば別途、このブログで報告できればと思います。

■ところで、お昼のお弁当、高島の材料を使った豪華なお弁当でした。美味しかったです。

【追記】■今回の「第27回棚田サミット」については、多数の動画作品が製作されています。社会学部の岸本文利先生が製作された動画です。この動画に登場される市役所職員の平山さんは、今日の第2分科会でお世話になった平山さんが登場されています。

百瀬川の隧道(滋賀県高島市マキノ町)

■お世話になっている高島市在住の谷口良一さんが、facebookにマキノ町にある百瀬川の隧道のことを投稿されていました。百瀬川は天井川の下を通る隧道(トンネル)がその役目を終えて解体されるという話題です。その前にこの百瀬川と百瀬川が形成した扇状地のことについて少し確認しておきましょう。私は知らなかったのですが、この百瀬川によって地理学や地理学教育の分野では、大変有名なんだそうです。自分でも少し調べてみました。こちらの「日本の地形千景+α」[/rul]では次のように解説されています。

百瀬川」は,滋賀県西北部と福井県若狭地方に跨がっている「野坂山地」から流れ出しています。山地と平地の境界には「琵琶湖西岸断層」が走っており,その特徴は「西側隆起の逆断層」です。従って,野坂山地側が隆起する度に,河川の「下刻侵食」が激しくなると共に,平地には巨大な「扇状地」が発達します。

百瀬川の強大な侵食力によって,平地には広大な「扇状地」が形成されました。大量に運ばれてくる土砂により,「自然堤防」が高くなって「天井川」となってしまいました。このため,県道287号は「百瀬川」の下をトンネルで抜けています。

【百瀬川扇状地に関して解説しているサイト】

[url=http://www.eonet.ne.jp/~otto/outline-content.html]百瀬川扇状地-扇状地のあらまし

百瀬川扇状地-天井川と治水

120.扇状地 扇端集落のわき水 百瀬川扇状地

コンターサークル地図の旅-百瀬川扇状地

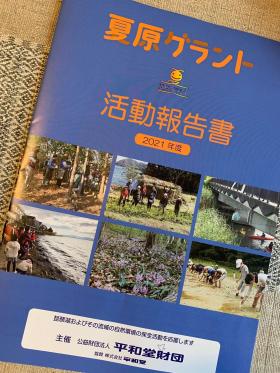

夏原グラント活動報告書(2021年度)

■ 2014年から、公益財団法人� … ��原グラント」の選考委員を務めています。平和堂は、滋賀県を中心に近畿地方、そして北陸地方や東海地方にまで総合スーパーとスーパーマーケットを展開する企業ですが、この平和堂の創業者である夏原平次郎さんが、「平和堂をここまでに育てていただいた地域の皆様に感謝し、そのご恩に報いるため」に、私財を寄付して平成元年に設立した財団です。

■ 2014年から、公益財団法人� … ��原グラント」の選考委員を務めています。平和堂は、滋賀県を中心に近畿地方、そして北陸地方や東海地方にまで総合スーパーとスーパーマーケットを展開する企業ですが、この平和堂の創業者である夏原平次郎さんが、「平和堂をここまでに育てていただいた地域の皆様に感謝し、そのご恩に報いるため」に、私財を寄付して平成元年に設立した財団です。

■こちらの財団では、2011年度の公益財団法人への移行を機に環境保全活動や環境学習活動への助成も始められました。「夏原グラント」です。「びわ湖およびその流域の自然環境の保全」に取り組むさまざまな実践活動、教育活動、研究活動に対して、その活動資金を助成されています。2022年度は61団体へ総額17,508,000円を助成しています。

■毎年、年度末が近づいてくると、審査が始まります。まず書類での選考が行われ、その次に選考に残った団体からプレゼンテーションを聞かせていただきます。審査をさせていただきながらも、地域の困った課題に気づき、有志とその課題を共有し、具体的な活動を少しずつ展開されていくプロジェクトのプロセスから、大切なことを学ばせていただいています。ありがとうございます。

■昨日は、平和堂財団から2021年度の活動報告書が送られてきました。こちらの財団の事務局は、しがNPOセンターのスタッフの皆さんになりますが、丁寧に各団体にヒアリングをされています。私も、審査するより、現場でのヒアリングに出かけたいな〜と思うのですが、立場上、そのようなことは難しいのでしょうね。

■審査員も9年目になりますが、審査員として希望することは、助成を受けた団体の間での交流がもっと活発になってほしいということです。そのような思いもあり、2021年度は助成を受けた団体に集まっていただき、ワールドカフェ方式のワークショップに取り組んでいただきました。すごく手応えを感じました。助成をするだけでなく、環境保全活動に取り組む人たちの間で、悩みを聞き合ったり、知恵を出し合ったり、アドバイスをしあったりする「場」を作っていくことも財団の大切な役目だと思っています。

「被害引き受けた農地の苦悩」という記事

■先月、8月の上旬の豪雨で、滋賀県長浜市を流れる姉川の支流、高時川からの越水で農地が一時的に水没した災害について、「滋賀の豪雨 霞堤の機能発揮 被害引き受けた農地の苦悩」という記事が、今朝(9月13日)の朝日新聞に掲載されました。

■先月、8月の上旬の豪雨で、滋賀県長浜市を流れる姉川の支流、高時川からの越水で農地が一時的に水没した災害について、「滋賀の豪雨 霞堤の機能発揮 被害引き受けた農地の苦悩」という記事が、今朝(9月13日)の朝日新聞に掲載されました。

8月上旬の豪雨で、氾濫した滋賀県北部の高時川を空撮した写真が、期待通りに遊水機能を発揮した「見事な治水」だとネット上で注目を集めた。ただ、現地を取材すると、単純に成功とも言い切れない。被害を引き受ける農地の公益性にどう報いるかが、豪雨頻発時代の課題になる。

■この災害が発生した時、この記事のリード文にもありますが、「見事な治水」という意見がTwitter等で多く見られました。中には、水害の被害を単純に報道するマスメディアの報道姿勢を批判してこの霞堤を評価するツイートもありました。このような「見事な治水」という意見の背景には、近年注目を浴びている流域治水という考え方や取り組みが存在しています。

■私自身は、流域治水の考え方に賛成するものの、この時のTwitterを中心とした社会の反応には、強い違和感がありました。その時、すぐにこのブログで自分の考え方を述べて、専門家にも問合せたりしました。以下が、その時の投稿です。

高時川の氾濫に関連して-「遊水池」の受苦-

高時川氾濫の動画

流域治水に関連して

高時川の氾濫に関してご教示いただきました。

■どうして、農地が水没した立場から「受苦」の立場からの記事が出ないのだろうと不思議でしたが、やっとこう言った視点からの記事が出てきました。流域治水の専門家でもない素人の意見と一蹴されるかもしれませんが、流域治水の問題が、私には「土木的」「技術的」なことだけに矮小化されているように思えて仕方がありません。私は流域ガバナンスという社会的課題について研究してきましたが、そのような研究関心からするならば、以下のような点にもっと社会的注目が集まる必要があると思っています。特定の地域や関係者に、被害という「受苦」が集中することで、災害を免れるという「受益」を薄く広く享受することができる、このアンパラスさについてもっと議論を積みかねていくべきかと思うのです。

■流域全体の構造化された問題群を、どのように多様なステークホルダーの関係・連携の中で緩和するのか。もし、一部に被害が集中する場合は、その被害からの回復を支援しケアしていく仕組みをどう立ち上げていくのか。そのような一連の仕組みも、技術とセットで考えないと意味がないと思っています。山間部の風力発電も含めた開発、また鹿の食害、それらによる土砂が流出しやすくなっている問題。人が山に暮らさなくなり、山の手入れができなくなって山が荒れているという問題。頻発する豪雨。新しい災害のステージに相応しい避難行動はどのようなことなのか。平時において日常的な減災の取り組みはどのようなものがあるのか。経済的補償を農家の農業共済にだけ押し付けておいて良いのか。記事にもありますが、「被害を引き受ける農地の公益性にどう報いる」のか、そのための制度はどのように可能なのか。

■じつに様々なことが相互に連関してくると思います。特定の省庁や役所、特定の専門家だけで解決できる話でもありません。頻発する豪雨で、流域単位の「総合政策」が、今こそ必要になっているのだと思います。

ウクライナ侵攻と循環型社会

■今朝の朝日新聞の記事です。ウクライナ侵攻により、海外から安く肥料を輸入することが難しくなってきたし、海外に依存することにリスクが高まっていること、そのような背景から「マジ」で政府も循環型社会構築の必要性を認識しているということなのかも知れません。環境保全というよりも、どちらかというと安全保障の観点からかでしょうかね。

■これは、国の話だけど、すでに地方自治体では取り組みが始まっているようです。これは、神戸新聞の記事のリンクです。「下水汚泥のリン活用し再生肥料に 神戸市が農家支援へ購入費全額補助 価格高騰受け環境配慮にも 2022/09/07 05:30」という記事です。神戸市の取り組みです。どういう下水道の規模だと事業としてペイするのか、その辺りの計算はよくわかりませんが、地域からの取り組みはとても大切だと思います。私が暮らしている大津市どうなんでしょうね…。

■理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」では、地域の事業所からの食物残差や、地域の清掃で出てくる雑草や枯葉、これらを堆肥化して、地域の農家にその堆肥も使って農産物を生産していただき、地域で消費する…という循環の仕組みができたらなあと、市内の事業者さんと相談をしています。下水汚泥にしろ、食物残渣や雑層や枯葉にしろ、こういう地域内での循環を興味深く思う人が増えて、地域循環を意識化、自分事として少しずつ考えることができるようになったら素敵だなと思います。

■今は、キッチンの排水やトイレがどこに流れていくのか普段考えることはないし、ゴミだって近くのゴミステーションに持って行くだけ。やはり、その先のことは考えません。考えたくないのかもしれないけれど。

【追記】■ところで、こういう動きを手放しで評価して良いのかといえぱ、そうでもないようです。もちろん、循環型社会を目指すという意味においては評価できるのですが、下水汚泥には、有害な重金属、それから微量でも人間の体に影響する薬由来のホルモン等が深くれているのだそうです。これらが含まれているものの農産物への使用は難しくなります。私は、このようなことに関して全く知識がありませんから、早くエビデンスに基づいたきちんとした議論が欲しいところなのですが、ネット上では「下水汚泥」というだけでの拒否反応も結構見られます。

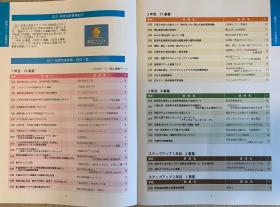

2022年度 集中講義「びわ湖・滋賀学」

■来週月曜日から金曜日まで、滋賀県立琵琶湖博物館の学芸員の先生方と「びわ湖・滋賀学」の集中講義の授業を行います。私自身は、コーデイネーターで授業を担当しません。裏方の仕事です。

■琵琶湖博物館は、「湖と人間」をテーマとする博物館です。滋賀県草津市の琵琶湖に突き出した烏丸半島にあります。6年の歳月をかけて展示をリニューアルを行い、一昨年の10月にグランドオープンしました。この集中講義では、8月29日〜8月31日の3日間をオンライン講義で、9月1日〜2日の2日間は琵琶湖博物館の展示を用いて講義を行う予定になっています。

■講義のねらいは、滋賀県の特徴について、「琵琶湖」と人の関わりという視点から理解を深めることにあります。この地域で暮らしてきた人々の産業(農林水産業が中心です)や日常の文化のありかたを見つめ直し、それらと琵琶湖集水域という環境との密接な関わりについて学びます。

具体的なトピックとしては、琵琶湖の自然と生い立ち、自然と暮らしの歴史、暮らしとつながる自然、水の生き物と暮らしを取り上げ、琵琶湖博物館の新しい調査研究の成果をまじえて講義していただく予定になっています。具体的には、こんな感じです。

【オンライン授業 8月29日・30日・31日】

1.オリエンテーション

2.琵琶湖の魚と水田利用魚類

3.琵琶湖・河川の漁業

4.魚のゆりかご水田・滋賀の水田農業

5.近江のふなずし

6.琵琶湖の漁具・人々の暮らし

7.水辺の暮らし・森の暮らし

8.気候変動と人の利用による植生変遷

9.琵琶湖の固有魚の進化【展示による授業 9月1日・2日】

10.A展示室見学・課題学習

11.B展示室見学・課題学習

12.C展示室見学・課題学習

13.水族展示室見学・課題学習

14.企画展示見学・課題学習

15.まとめと課題レポート作成

■ひょっとすると、「これ、世界農業遺産に認定された琵琶湖システムの内容とちゃうの?」とお気づきの方がおられるかもしれませんね。琵琶湖博物館の学芸員の先生方が、特に世界農業遺産を意識しているというわけではないのですが、そうなんです、内容はかなり重なっています。というか、世界農業遺産の琵琶湖システムも、琵琶湖博物館も、共にこの滋賀県固有の地学・地理、生態、生業、文化、社会…そのような要素が40万年の歴史の中で順番につながり構造化されてきたシステムに焦点を合わせているからです。まあ、琵琶湖博物館の方がちょっと先輩ではありますが。

■このような内容だと、学生さん以外にも、一般の皆さんの中にも、講義を受けてみたいという方がおられるかもしれませんね。その気になれば、龍谷大学のREC等でも同様の市民向けの講義ができるはずです。まあ、その辺りは将来の可能性ということにしておきます。とはいえ、大学の学外連携部門の担当者の職員さんからは、ぜひ進めたいとのご意見も頂いています。私がこの授業を担当しているわけではないのですが、今後の展開が楽しみになってきました。

■最後になりますが、この「びわ湖・滋賀学」を履修した皆さんが、この集中講義をきっかけに、実際の琵琶湖・滋賀県のフィールドへと足を運んでくださることを期待しています。滋賀県に暮らしてみたい、滋賀県で働いてみたい、滋賀県に移住したい、何度も滋賀県に来てみたい、そのような若者が増えたらいいなあと妄想しています。(トップの写真は、昨年の「びわ湖・滋賀学」で琵琶湖博物館を訪問した際、近くの湖岸が撮影したものです。)