PlantLight

世界農業遺産・日本農業遺産二次審査

◾️24日(木)は、朝一番から霞ヶ関の農水省へ行ってきました。世界農業遺産・日本農業遺産の二次審査会が開催されたからです。朝一番に審査会ということで、前泊でした。昨年の8月に行われた一次審査を、滋賀県の「森・里・湖(うみ)に育まれる『漁業と農業が織りなす 琵琶湖システム』」は無事に通過しました。全国20地域から応募があったようですが、滋賀県の申請も、1次審査を通過した9地域の1つに選ばれました。11月には現地調査が行われ、そしていよいよ東京で二次審査を受けることになったのです。

◾️今日の二次審査会で、滋賀県の「森・里・湖(うみ)に育まれる『漁業と農業が織りなす 琵琶湖システム』」が、日本農業遺産に認定されるか、さらにはローマでの世界農業遺産の審査へと進めるかどうかが決まるのです。プレゼンテーションは「琵琶湖ファミリー」の皆さんと「琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業推進協議会」の三日月大造知事によって行われました。「琵琶湖ファミリー」とは、琵琶湖の漁業者であるTさん、「魚のゆりかご水田」に取り組む女性Kさん、「琵琶湖システム」の価値を発信する女子中学生のOさんとKさんのお2人。事務局の皆さんと一緒に十分に時間をかけて準備をしてこられただけあって、大変工夫された素晴らしいプレゼンテーションでした。私は「琵琶湖ファミリー」の皆さんの後ろの方で、何か突っ込んだ質問が審査員の方達からあった時の控え対応ということで後ろ方に座っていましたが、私の出番もなく無事にプレゼンを終えることができました。この段階に来るまで準備を進めてこられた、多くの職員の皆さんのご努力にも頭が下がる思いで。今日の審査の結果は、来月の末にはわかるようです。吉報を待ちたいと思います。

◾️写真は、農水省と建物と、推進協議会の法被を着た琵琶湖博物館のNさん。私もこの黄色い法被を着て審査会に臨みました。

関門海峡

◾️亡くなった母の自宅を売却しました。売却したのは、母が亡くなる前でしたが。その売却に先立ち、家の中に詰まった諸々のモノを処分しなければなりませんでした。よくもまあ、これだけのモノが詰まっていたものだと思うほど、モノでいっぱいでした。最初は、自分の力で整理しようと思っていましたし、いるものや使えるものと、いらないもの使えないものを分別しようとしていました。昭和生まれなので、どこかで勿体無いと思っていたのだと思います。そうしていつまでもモタモタしたいたのですが、売却するためのリミットが迫ってきて、最後は業者さんにお願いをしました。引っ越し会社から独立した方達が作った会社でした。さすがプロ、あっという間に家の中はスッからかんになりました。呆気ないくらいでした。お金は予想以上にかかりましたが、決断してよかったです。仕事をしながらだと、余程の馬力を投入しないことには無理だと思います。母の家は、新興住宅地の小さな家でしたから、まだよかったのですが、農村地域の何代も続いた大きな御宅の場合は、どれだけ大変かと想像します。

◾️亡くなった母の自宅を売却しました。売却したのは、母が亡くなる前でしたが。その売却に先立ち、家の中に詰まった諸々のモノを処分しなければなりませんでした。よくもまあ、これだけのモノが詰まっていたものだと思うほど、モノでいっぱいでした。最初は、自分の力で整理しようと思っていましたし、いるものや使えるものと、いらないもの使えないものを分別しようとしていました。昭和生まれなので、どこかで勿体無いと思っていたのだと思います。そうしていつまでもモタモタしたいたのですが、売却するためのリミットが迫ってきて、最後は業者さんにお願いをしました。引っ越し会社から独立した方達が作った会社でした。さすがプロ、あっという間に家の中はスッからかんになりました。呆気ないくらいでした。お金は予想以上にかかりましたが、決断してよかったです。仕事をしながらだと、余程の馬力を投入しないことには無理だと思います。母の家は、新興住宅地の小さな家でしたから、まだよかったのですが、農村地域の何代も続いた大きな御宅の場合は、どれだけ大変かと想像します。

◾️さて、殆どのモノは処分したのですが、自宅に持って帰ったものもあります。一部の食器、重要な書類、アルバムや写真…。そして絵画です。「文化資本」の蓄積がない家でしたが、どういうわけか絵画が飾ってありました。両親が自分たちの趣味で買い求めたというよりも、絵を描くことが好きな知人から贈ってもらったり、知人の画家から購入したりという感じでしょうか。写真は、その知人の画家の水彩画です。今は、我が家に飾ってあります。色紙に描かれています。その画家の先生は、私の絵の先生でもありました。まあ、私の才能は開花しませんでしたが…。この水彩画は、関門海峡の風景を描いたものです。門司側から下関側を描いていると思います。この絵を見ながら、下関や北九州の小倉にいた頃のことを(5歳から10歳)、いろいろ思い出しています。

【追記】◾️母の自宅のモノを処分して色々思うところがあります。「終活」の諸々に関連してでしょうか。歳をとると、自分で家の中のモノを処分できなくなるのだと思います。亡くなった両親を見ていてそう思いました。処分には体力も気力も必要ですし。もし「終活」的な意味での「断捨離」を行うのならば、健康なうち、前期高齢者のうちにやってしまわないと、多分、子ども世代に迷惑をかけてしまうと思います。これを、「迷惑」といってしまうところが、今時なのですが…。それと、あとはエンディングノートですね。銀行や年金や役所関係のこと…全部を含めたことを、エンディングノートにきちんと書いておくことでしょうか。

「還暦記念同窓会」

◾️母校である兵庫県立兵庫高等学校の「還暦記念同窓会」が開催されます。この案内のハガキが届いた時、デザインの意図がすぐにわからなかったのですが、これは「還暦」という漢字をデザインしているんですね。なるほど。しかも「熨斗」まで。凝っていますね〜。同窓会は、神戸市内のホテルで開催されます。おそらく、卒業式以来という方達にもお会いできるのではないかと思います。

◾️母校である兵庫県立兵庫高等学校の「還暦記念同窓会」が開催されます。この案内のハガキが届いた時、デザインの意図がすぐにわからなかったのですが、これは「還暦」という漢字をデザインしているんですね。なるほど。しかも「熨斗」まで。凝っていますね〜。同窓会は、神戸市内のホテルで開催されます。おそらく、卒業式以来という方達にもお会いできるのではないかと思います。

◾️高校の同級生とつながったのは、昨年の春に開催された母校の創立110周年記念事業がきっかけになります。この記念事業は神戸ポートアイランドにあるポートピアホテルで開催されました。記念式典の後は、記念祝賀会。800名程の卒業生が参加されました。 私は、1974年の夏、広島の県立高校からこの兵庫高校に転校してきました。ということで、他の皆さんと同じように入学の時から一緒にいたわけではありません。転校当時は広島弁をしゃべっていたようですが、そういう転校生に、皆さん、けっこう親切にしてくださったんだなあと少しずつ思い出します。ところで、この記念祝賀会に参加できたのは、仕事で知り合いになり、お互い兵庫高校の同窓生であるとわかり、しかもfacebookでも友達になっていただいたKさんのさんのおかげです。Kさんとは卒業年次が13年違うわけですが、facebookを通して熱心に記念事業に参加するようにとお誘いいただきました。そのお誘いがなければ、同級生との再会はありませんでした。ありがたいなあと思います。「還暦記念同窓会」ですが、3月に神戸市内のホテルで開催されます。メインパーティーは夕方17時から、そのあとのアフターパーティーにも参加する予定です。

◾️ところで、「還暦」って、あまり深く考えていませんでしたが、「歴が還る(かえる)」ということなんですね。「干支」(かんし、えと)のうちの十二支(じゅうにし)「子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥」と、十干(じっかん)「甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸」の組み合わせが、生まれた時の組み合わせに還るわけです。私の生まれた1958年の場合は、「戊(つちのえ)」と「戌(いぬ)」の組み合わせ、「戊戌」になります。というか、なるんだということを最近知りました。昔は、寿命もかなり短く、50歳を超えることはありませんでした。そういう意味で、当時であれば還暦はおめでたいことだったのでしょう。しかし、今は還暦は老人の入り口の手前程度の感じでしょうかね。

映画『ちいさな独裁者』

◾️映画ブロガー・ライターの杉本穂高さんによる「軍服だけで権力を手にした男の驚くべき実話。映画『ちいさな独裁者』監督インタビュー」という記事を読みました。非常に興味深い内容でした。この「小さな独裁者」という映画、実話に基づいているそうです。「あらすじ」は、以下の通り。

舞台は第二次大戦末期。若い脱走兵ヴィリー・ヘロルトは道端に打ち捨てられた車の中からナチス大尉の軍服を発見する。暖を取ろうとそれを着た矢先、別の脱走兵から本物の大尉と間違われ、彼を部下とする。これに味をしめたヘロルトは、次々と脱走兵を束ねて自分だけの部隊「ヘロルト親衛隊」を結成する。やがて、ヘロルトの部隊は政治犯や脱走兵を収容した施設に到達する。そこでヘロルトは強大な権力を行使し、恐るべき命令をくだす。

◾️「ただの脱走兵でしかない男が、軍服を身にまとうだけで権力を手に入れ、恐るべき暴君に変貌」し、彼を本物の大尉と信じてしまった脱走兵を引き連れて虐殺を行ってしまう…。

権力という目に見えない幻想を人間はたやすく信じてしまう。しかし、そんな目に見えないものが存在するという前提で、人間の社会は営まれている。社会は確かにそうした幻想を必要としている。時に権力構造は秩序を作り出し、時には本作の物語のように混沌を生み出す。たったひとつの「服」を引き金にして。

◾️この映画の公式サイトには、関係者のコメントを読むことができます。この映画の監督は次のようにコメントしています。「彼らは私たちで、私たちは彼らだ。過去は現在なのだ」。フォトジャーナリストの安田菜津紀さんのコメントは次の通りです。「抑圧する者、される者、強者におもねり、なびく者。その境界線はあまりに脆く、曖昧だった。『私』の中にも宿る残虐な『彼ら』の存在を、この映画は鋭く突きつける。目を背ける『私たち』に、歴史は再び忍び寄る」。映画のあらすじを知り、こういうコメントを読むと、「権威主義」や有名なエーリヒ・フロムの「権威主義的パーソナリティ」という概念を連想します。この映画で大尉の軍服を、私たちはひとつの比喩として理解するべきでしょう。また、映画そのものもを恐ろしい現代的寓話として理解するべきなのでしょう。この映画が描く権威的なるものは軍隊だけではなく、私たちの身の回りにある様々な制度や組織の中にも、ごく当たり前のように存在しています。たとえば、政治家と国民の関係の中には、すでにそのような権威的なるものが存在しているのかもしれません。あるいは身近な組織の何らかの役職が、この映画の中の軍服の役割を果たしているのかもしれません。「彼らは私たちで、私たちは彼らだ。過去は現在なのだ」という監督のコメントは、そのような意味で理解する必要があるでしょう。

◾️映画「ちいさな独裁者」は、全国で上映されますが、私の場合だと、京都シネマでしょう。京都シネマでは2月9日から上映されます。

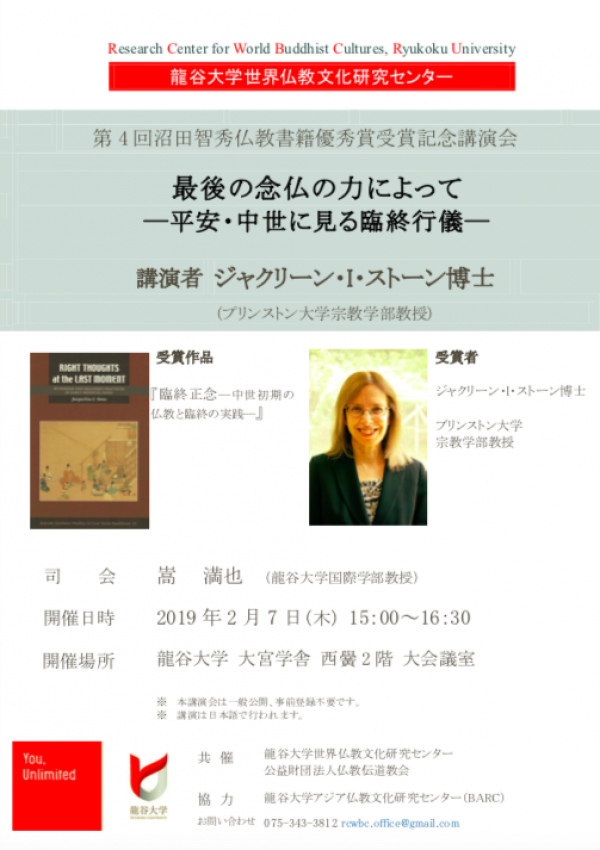

第4回沼田智秀仏教書籍優秀賞受賞記念講演会

◾️”Right Thoughts at the Last Moment: Buddhism and Deathbed Practices in Early Medieval Japan “(『臨終正念―中世初期の仏教と臨終の実践―』) で、2017年度沼田智秀仏教書優秀賞を受賞された、ジャクリーン・ストーン博士による講演会が実施されます。ご講演のタイトルは「最後の念仏の力によって―平安・中世に見る臨終行儀―」です。本講演会は一般公開、事前登録不要で、講演は日本語で行われるとのことです。

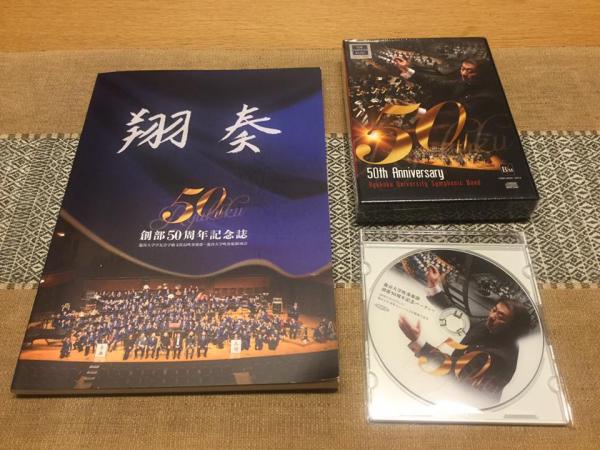

創部50周年記念誌とCD

◾️今週の水曜日のことになりますが、仕事の後、龍谷大学吹奏楽部の練習場のある瀬田キャンパスの青朋館に行きました。来年度から吹奏楽部の部長をお引き受けするにあたり、学生部に提出する様々な書類にサインと押印が必要だったからです。来年度から幹事長と副幹事長をされるお2人の部員の方が、対応してくださいました。皆さん、吹奏楽部という集団の中で鍛えられているせいでしょうか、とても礼儀正しいことに改め感心しました。書類のへのサインと押印という用事を済ませた後、吹奏楽部の『創部50周年記念誌』と記念のCDを頂きました。4月から吹奏楽部の活動を支えられるように、龍大吹奏楽部のこれまでの歴史を勉強させていただきます。

◾️『創部50周年記念誌』の目次の項目は、「祝辞・挨拶」、「50周年の歩み」、「演奏会の記録」、「OB・現役名簿」の順番でした。最初の「祝辞・挨拶」では、龍谷大学吹奏楽部が吹奏楽コンクルールで初めて全国大会に出場したときに指揮をされた、佐渡裕さんのメッセージを読ませていただきました。佐渡さんが指揮をされたのは1986年のことですから、もう33年前のことになります。佐渡さんは、京都市芸術大学を卒業されたばかりの大変お若い時期ということになります。当時、龍谷大学吹奏楽部の顧問をされていた京都市芸術大学の上埜孝先生や、現在、音楽監督・常任指揮者をされている若林義人先生のご縁を背景とした抜擢だったようです。その時の全国大会は、尼崎市にある「尼崎市総合文化センターあましんアルカイックホール」です。課題曲はコンサートマーチ「テイクオフ」、自由曲はコダーイの「ハーリ・ヤーノシュ」でした。受賞したのは銀賞だったようですが、この頃から、龍谷大学は音楽的な実力を蓄えていったようです。そのことがはっきり現れてくるのは1990年前後からでしょうか。

◾️『創部50周年記念誌』の「50周年の歩み」を拝見すると、龍谷大学吹奏楽部が、現在のように全国的に知られるような実力を持ったバンドになることができたのは、若林先生をはじめとするたくさんの先生方のご指導と、充実した練習場(青朋館)を大学が用意したことが大きいようですね。現在は、190名近くにまで部員数も増えているとお聞きしています。このような大きな吹奏楽部が生み出す音楽にさらに磨きをかけていただくために、副部長の事務職員(吹奏楽部OB・OG)の皆さんに教えていただきながら、4月から部長としての仕事に取り組みたいと思います。

阪急宝塚線・今津線

◾️木曜日は、亡くなった母の年金の手続きに必要な書類を役所に発行してもらうために兵庫県に行きました。大阪からは阪急を利用しました。3歳のころ、阪急御影駅が自宅最寄りの駅でした。御影駅からバスで10分ほど坂を登ったところにある団地が自宅でした。この時代が、一番古い記憶です。ということで、私にとっては鉄道といえば阪急…という感じなのかもしれません。阪急マルーンと呼ばれるあの電車の色は、当時と変わっていません。

◾️木曜日は、亡くなった母の年金の手続きに必要な書類を役所に発行してもらうために兵庫県に行きました。大阪からは阪急を利用しました。3歳のころ、阪急御影駅が自宅最寄りの駅でした。御影駅からバスで10分ほど坂を登ったところにある団地が自宅でした。この時代が、一番古い記憶です。ということで、私にとっては鉄道といえば阪急…という感じなのかもしれません。阪急マルーンと呼ばれるあの電車の色は、当時と変わっていません。

◾️さて、母の年金の手続きなのですが、まずは川西能勢口駅まで。次の用事は神戸でしたので、引き続き阪急で阪急三宮まで移動しました。川西能勢口から三宮ということであれば、普通ならば十三駅経由かと思います。乗り換えも十三駅で1回だけですみますし、時間的にも早いからです。しかし、ここはあえて宝塚経由でということにしました。というのも、宝塚線と今津線、私には大変懐かしい路線だからです。学生時代は、よく利用していました。ですから、今津線の仁川駅では、「ああ、『鳥居』という焼き鳥屋によく通ったな」といったことを思い出すのです。しかし30年ほど前から、この辺りにはあまり来なくなってしまいました。宝塚から発車するときに、「鉄腕アトム」の歌が流れることに気がつきました。宝塚は、漫画家・手塚治虫先生、所縁の地ですからね。調べてみると、宝塚本線は「すみれの花咲く頃」、今津線は「鉄腕アトム」になっているようです。画像ですが、トップは宝塚駅を出発て宝塚南口駅に向かう途中。武庫川を走る車窓から撮りました。次は宝塚駅ホームです。

2019年1月17日 神戸

■昨日は授業がなかったことから、亡くなった母の年金の手続きに必要な書類を発行してもらいに兵庫県まで出かけました。まずは、母が暮らしていた自治体の役所で、母の住民票の除票を発行してもらいました。人が亡くなると、役所に死亡届が提出され、住民票から登録が抹消されたます。その抹消された住民票のことを除票と言います。この除票の後は、そのあとは本籍地である神戸に移動して戸籍抄本を受け取りました。郵送はできないとのことで、あらかじめ発行してもらえるように市役所のサービスコーナーに予約をしておきました。すべて電車に乗っての移動になりましたが、比較的スムースに移動することができました。

■昨日は授業がなかったことから、亡くなった母の年金の手続きに必要な書類を発行してもらいに兵庫県まで出かけました。まずは、母が暮らしていた自治体の役所で、母の住民票の除票を発行してもらいました。人が亡くなると、役所に死亡届が提出され、住民票から登録が抹消されたます。その抹消された住民票のことを除票と言います。この除票の後は、そのあとは本籍地である神戸に移動して戸籍抄本を受け取りました。郵送はできないとのことで、あらかじめ発行してもらえるように市役所のサービスコーナーに予約をしておきました。すべて電車に乗っての移動になりましたが、比較的スムースに移動することができました。

■夕方からは滋賀県庁で打ち合わせの仕事が入っていましたが、それまでは時間ができたので、高校の同窓生がボラティアとして参加されている震災関連の「追悼行事」を見学させていただくことにしました。メインとなる行事は暗くなってからだったので、残念ですが、三宮の東遊園地と新長田駅前の2箇所で、それぞれ募金をして、本当にちょっとだけの見学をさせていただきました。ボランティアをされている同級生のお2人からは、facebookでやり取りをしましたが、「テントの数も減り、小規模になっているのが気になりますが、続けることに意味があります」、「あの辺りは(新長田駅の辺り)、震災時は、火の手が上がったところです。今日も、当時を思い出した方々が話しかけて下さいました。辛い経験ですが、少しは、祈りに昇華できたのだろうか、等と考えたりしました」といったメッセージをもらいました。ちょっとだけその場にいただけですが、それでも私にとって大切な経験になりました。ニュースや新聞記事を拝見しましたが、東遊園地でのイベントの実行委員長の男性が、昨日は東京でアピールされていたようです。記憶を風化させないこと、そして被災地の横の連携や地域間のネットワークが大切になっているのですね。

◾️2つの追悼行事を見学させていただくと同時に、とても短いですが、時間を作って西元町にある「フルーツカフェ サイタ!サイタ!」 を訪問しました。今日、1/17(木)から、「アトリエこうき展」が始まったからです。木下晃希くんの作品展です。木下くんは、芦屋にある特別支援学校に通学されている高校生です。広範性発達障がいを持っておられます。小さい時から絵を描くのがお好きで、図鑑や写真集で見つけた好きな写真を題材に絵を描いておられます。様々なアートコンクールでも入賞されています。なぜ、木下くんのことや彼の作品のことを知っているのかといえば、木下くんのお父さんの木下賢二さん、そしてこのカフェを経営されている採田賢志さんも、じつは学生時代に私が所属していた関西学院大学交響楽団の後輩にあたる皆さんだからです(学年でいえば、お2人とはかなり離れていますが…)。そうそう、もちろん、作品を鑑賞するだけではなく、こちらのカフェの名物であるフルーツパフェをいただきました。とても、美味しかったです。あまり還暦のおじさんというか、おじいさんが食べるものではないのかもしれませんが、私は大満足しました。「アトリエこうき展」を観覧した記念に、晃希くんの作品のポストカードも買わせていただきました。自宅で飾っています。

第25回地球研地域連携セミナー滋賀「地域のにぎわいと湖国の未来 魚のゆりかご水田~5つの恵み~」

■先月開催された第25回地球研地域連携セミナー滋賀の動画か、YouTubeにアップされました。私は、後半のパネルディスカッションの進行を担当しました。