「琵琶湖の深呼吸」のその後のこと

◾️3月14日に、「琵琶湖がまだ深呼吸をしていない…」をエントリーしました。そのエントリーの冒頭にも書きましたが、もう一度、「全層循環」に関して説明しておきます。

◾️3月14日に、「琵琶湖がまだ深呼吸をしていない…」をエントリーしました。そのエントリーの冒頭にも書きましたが、もう一度、「全層循環」に関して説明しておきます。

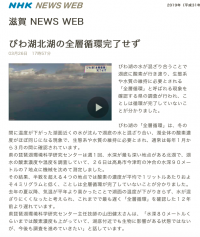

「琵琶湖の深呼吸」とも呼ばれる琵琶湖の「全層循環」がまだ今年は起きていません。真冬、湖面に近い琵琶湖の水は水温が下がっていきます。水温が下がると密度が高くなり重くなって琵琶湖の湖底に向かって沈んでいきます。湖面に近い水は酸素をたくさん含んでいるので、湖底に向かって沈む水は、湖底に酸素を運ぶことにもなります。すると湖底の水は上昇を初めて、琵琶湖の湖水が混じり合うのです。だから、湖底に生きる生物や水質にとって非常に重要な意味を持っていることが理解できます。

◾️実はその後も、「全層循環」は完了していません。なぜ、今年はまだ完了していないのか。NHKの報道では、以下のように説明されています。

県の琵琶湖環境科学研究センターは週1回、水深が最も深い地点がある北湖で、湖水の酸素濃度や温度を調査していて、26日は高島市今津町の沖合の水深90メートルの7地点に機械を沈めて測定しました。

その結果、半数を超える4つの地点では酸素の濃度が平均で1リットルあたりおよそ4ミリグラムと低く、ことしは全層循環が完了していないことが分かりました。

去年の夏以降、気温が平年より高かったことで湖面の温度が下がりきらず、水が混ざりにくくなったと考えられ、これまでで最も遅く「全層循環」を確認した12年前より遅れています。

◾️知り合いの琵琶湖の環境政策に関わる県職員の方が、facebookに以下のようにコメントされていました。「昨年の冬は寒かったために、比較的早い時期に全層循環が完了した。しかし、昨年の夏は猛暑だった。例年と比較して、湖面と湖底の水温の差が大きくなってしまいまった。さらに今年は暖冬だったために、琵琶湖の上層の水が湖底と同じ水温まで下がりきらず、未だに完全に混ざりきっていない」ということのようです。これからはますます暖かくなるので、「全層循環」が起こるのかどうか、心配になりますね。

◾️滋賀県琵琶湖環境科学研究センターの研究員である佐藤祐一さんが、『指標でみる過去と現在 びわ湖と暮らし 2018』という資料の13頁で「底層の溶存酸素濃度」という記事を書いておられます。琵琶湖の北湖、今津沖中央の底層の溶存酸素の年度最低値がグラフで示されています。年によって変動しています。その変動の理由に関しては、次のように解説してあります。「台風の襲来が無い年や、植物プランクトンが大量に増殖して有機物の供給が増える年があることなどが考えられます。また今後、温暖化に伴い貧酸素化が進行することも危惧されます」。「全層循環」が琵琶湖の湖底に酸素を供給する上で重要な機能を持っているわけですが、それれだけでなく様々な要因が湖底の溶存酸素に関連しているらしいことがわかります。

エンパワ9期生

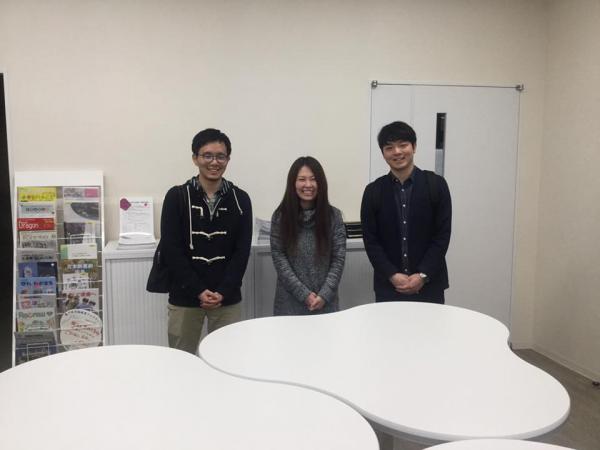

◾️今日は午後から、滋賀県の高齢者を対象とした生涯学習施設「レイカディア大学」の懇談会でした。懇談会の後は徒歩で大学に移動。社会共生実習支援室で学生の指導でした。就活で遅れるとの連絡があった学生を待っていると、地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」を修了した卒業生が支援室を訪ねてきてくれました。彼らは、この前卒業したばかりのエンパワ9期生です。9期生の時には、私は研究員で「エンパワ」の指導から離れていました。ということで、彼らのことを知りません。来月から新社会人としてそれぞれの職場で働くことになるのだそうです。今日は、支援室の職員である服部茉那さんにお別れの挨拶にやってきたようです。

◾️少し彼らと話をしました。「今だから思うけど」という前提になりますが、「エンパワ」での経験が自分の力になっていると強く実感しているようです。「エンパワ」が終了した直後は、とにかく「終わった!」という気持ちだけだったようです。というのも、何が地域の課題なのかを発見して、「エンパワ」で自分が属するチームの他の学生や地域の皆さんと一緒に様々な違いを乗り越えて、課題解決や緩和のための活動に取り組み、その成果を共有するというプロセスを経なければならないからです。あらかじめ課題や目標が与えられているわけではないし、こうすれば良いという「正しい」やり方や「正解」があるわけではありません。大変だったと思います。

◾️ただ嬉しいことに、この学生さんたちは、その後、じわじわと「エンパワ」を履修したことの意味や価値を自分自身で反芻して現在に至っているようです。そこが普通の学びと違って難しいところですね。ちゃんと自分自身で評価できるようになるのには時間がかかります。彼らの話を後輩たちにもぜひ聞いてもらいたかったなあ。また、遊びに来てください。後輩たちに語ってください。彼らだけでなく、社会人となって頑張って働いているエンパワ修了生の皆さん、ぜひ母校で後輩たちにご自分の経験を語ってください。連絡をお待ちしています。

「いわて盛岡シティマラソン」に無事にエントリーしました!

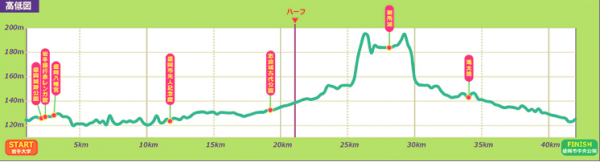

◾️先日、「第1回『いわて盛岡シティマラソン』」をエントリーしました。その時に「エントリーは、3月16日の午前10時からです」と書きましたが、それは岩手県に在住の方達のエントリーでした。県外に住む私のような者は、今日の10時からエントリーでした。10時過ぎに無事にエントリーを済ませました。安心しました。あとは、練習するだけです。

◾️このマラソン大会のコースですが、岩手大学の前からスタートして、懐かしい市街地を回って、盛岡市の西にあるダム湖・御所湖の湖畔で折り返して市街地から少し離れた盛岡市の中央公園に戻ってくるコースになります。コースのいたるところから、あの雄大な岩手山を眺めながらのランになります。盛岡は、かつて単身赴任で6年間暮らした街だけに、たくさんの思い出のある街です。それだけに、非常に楽しみです。頑張って(今度こそは…)きちんと練習をして参加したいと思います。一応、自己記録(4:41:52、ホノルルマラソン)の更新を目指します。

上英之さんの送別会

◾️昨日は、留学生の指導をした後、午後からは「大津市協働提案制度」パワーアップ・市民活動応援事業のプレゼンテーションでした。4団体のプレゼンテーションをお聞かせいただき、審査をさせていただきました。そのあとは、京都に移動。京都ホテルオークラで事務職員のトップ、総務局長を務められた上英之さんの送別会が開催されました。

◾️昨日は、留学生の指導をした後、午後からは「大津市協働提案制度」パワーアップ・市民活動応援事業のプレゼンテーションでした。4団体のプレゼンテーションをお聞かせいただき、審査をさせていただきました。そのあとは、京都に移動。京都ホテルオークラで事務職員のトップ、総務局長を務められた上英之さんの送別会が開催されました。

◾️私が研究部長だった時、学長会(専務・常務理事会)や部局長会(常任理事会)で、部長として度々提案をすることがありました。その時、上さんは学長室長をされていたと思います。提案の際は、上さんの横が私の席(提案者の席)でしたが、提案の前に、上さんは小声で「できるだけ短く、ポイントを絞って」と耳打ちされるのでした。その上さんの「ご指導」があってかどうか、事前に自分でしっかり予行演習をして提案に臨むようになりました。こんなことを言うのはちょっと変ですが、上さん、ご指導ありがとうございました。でも、今日の多くの方のスピーチでわかりましたが、上さんご本人の話しは長かった…ということのようです。ところで、いつも思うのですが、先輩に対する後輩の事務職員の皆さんのおもいは凄いと思います。送別会では、龍谷大学職員としての上さんの職員としての「歴史」を動画作品にした大河ドラマ「西郷どん(せごどん)」のパロディ「上どん」が上映されました。みんなで大笑い。大笑いなのですが、相当時間とエネルギーを投入されて製作されたことがわかります。そのことに、今回も大変感動しました。

◾️送別会の後は、主演された「上どん」役の野澤さんにお姫様抱っこしてもらいました。お隣は少年時代の「上どん」を演じた鈴木さん。ところでお姫様抱っこしてもらったことって、当たり前だけど人生で最初じゃないのかな。で、きっと最後でしょう。野澤さん、75kgのおじいさんは重かったでしょう。他の方も、何人もお姫様抱っこされたのでしょうが、腰は大丈夫かな。野澤さんありがとうございました。写真を撮って送ってくれた岡田雄介さんも、ありがとう。ひょっとして上さんもお姫様抱っこされたのでしょうか?もしそうなら見てみたいな。

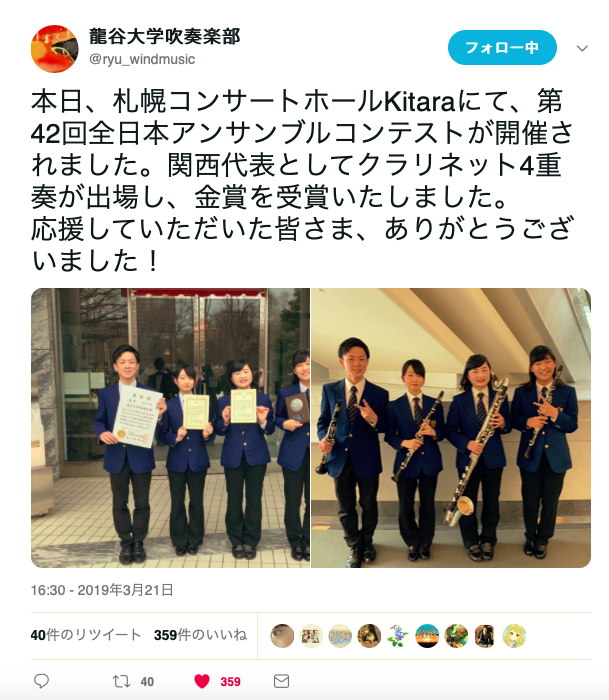

「第42回全日本アンサンブルコンテスト」金賞

◾️本日、札幌コンサートホールKitaraで開催された「第42回全日本アンサンブルコンテスト」で、関西代表として出場した龍谷大学吹奏楽部の「クラリネット4重奏」が金賞を受賞されました。おめでとうございます。

「学生まちづくりLab」報告会

◾️龍谷大学エクステンションセンター(龍大REC)と、仰木の里学区自治連合会、そして大津市役所と連携して取り組んでいる「学祭まちづくりLaboratory」(以下、「学生Lab」)。今日は瀬田キャンパスで、越大津市長をお迎えして学生研究員の皆さんが報告を行いました。

◾️都市郊外の新興住宅地では、少子高齢化が進行に伴い、様々な問題が発生しています。これは全国的な問題となっています。この少子高齢化に伴って発生する様々な問題を緩和し、地域の暮らしやすさや魅力を創出し、地域力を向上させていくために、「学生Lab」の学生研究員の皆さんは、地域の皆さんや市役所と連携しながら活動に取り組んでいます(オープンガバナンスとオープンデータが合体した取り組みです)。今年度は実質的な活動時間が3ヶ月程度であったことから、まずは地域の実情把握と課題の整理に取り組みました。

◾️学生研究員の皆さんの報告を聞かれた越市長からは、これまでの取り組みのプロセスや、今後の展望(まちづくりのアイデア)に関して、様々な質問をいただくことができました。そのような市長からいただいた質問に、学生研究員の皆さんは、自分たちの意見や考えをきちんと述べておられたので、市長も満足されたご様子でした。学部の枠を超えて、自らチャレンジしようと応募してこられた学生研究員の皆さんだけあって、力を持っておられるなあと、大変感心しました。さて、具体的な取り組みの成果に関してですが、そのうちにfacebookでもご紹介できる時がやってくるのではないかと思っています。

◾️学生研究員の皆さんが説明した展望については、市長からアドバイスを頂くこともできました。また、市内にある自治会で取り組まれているユニークな取り組みに関するご紹介もありました。市役所でも、そういったユニークな取り組みの複数の事例を把握されているようです。私の思いつきですが、そういった事例のノウハウが、「まちづくり事例バンク」として社会的にシェアされると良いなと思いました。

春の香り

◾️神戸での高校の同窓会は楽しかったのですが、年度内に終えておかねばならないのでしょう、大学だけでなく、県庁、市役所、財団、団体…の会議等が続きます。そういう状況なんですが、「大学は今春休みですか」とよく聞かれます。質問される皆さんの思いには、「大学はゆったりしてそうでいいな〜」という思いがなんとなく感じられます。確かに。就活中の学生さんは除いて、それ以外の1・2年生(回生)はゆったりしているかもしれませんが、教員はそうでもありません(人によるとは思いますが)。

◾️私も学生の頃は、春休みが一番好きでした。日々暖かくなる中で、のんびり、ゆったり時間が経過していくからです。春の香りもします。そのような春の香りには、いろいろあります。林の近くだと、香りというよりも臭いがします。匂いというよりも臭いです。ヒサカキの花の臭いだそうです。そして街中を歩くと、こちらはフッとジンチョウゲの花の香りが鼻先をかすめます。周りをキョロキョロ探してみると、小さなジンチョウゲの低木に花が咲いています。

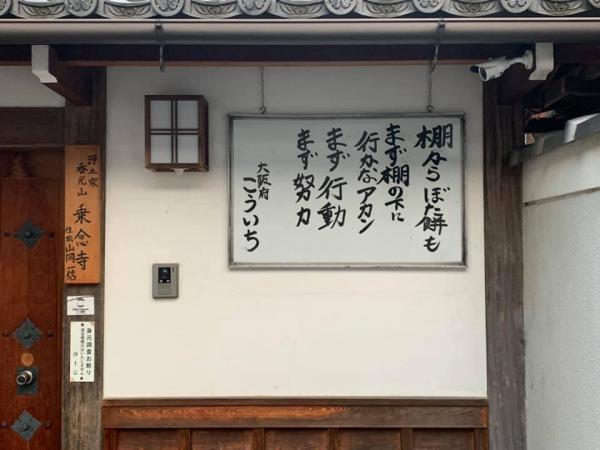

◾️そうやってジンチョウゲの香りに反応しながら大津の街中を歩いていると、ひさしぶりに和菓子屋「餅兵」の前を通りました。お店の改修が終わり、とても良い雰囲気になっていました。その雰囲気に吸い寄せられるように店内へ。桜餅を2つお願いしました。いろいろ忙しい中にも、こういう瞬間があると、幸せな気持ちになります。

兵庫高校64陽会 還暦記念同窓会

◾️卒業した兵庫県立兵庫高等学校の同級生(1977年春卒業)の還暦を記念する同窓会が開催されました。私たちは、戦前の旧制中学校(神戸第二中学校)から数えると64回生ということになります。また、同窓会は「武陽会」といいます。それぞれの学年は、卒業年次の数字に「陽会」をつけます。ですから、私たちの学年は「64陽会」ということになります。今年度、私たち「64陽会」は還暦になりました。還暦のオジサンとオバサンがこれだけ集まると、なんだか壮観(?!)です。

◾️私は、同窓会の幹事の皆さんからすると、ずっと「行方不明者」ということになっていました。ところが、いろいろ偶然が重なり、昨年から同窓の皆さんと繋がることができました。ありがたいことです。同窓生の皆さんに街中で会えば、誰だか絶対にわからないと思いますが、同窓会の会場だとなんとなくわかるような気になります。今日は、わざわざ卒業アルバムも持参して、卒業して42年後のリアルな皆さんと照らし合わせて、「ああ…そうやったね」と、たくさんの方達とお話をすることができました。

◾️いろんな方とお話をできましたが、今日、嬉しかったことは「恩人」に会えたことです。帰宅途中、いわゆる不良に絡まれそうになった時に、その不良たちをなだめて私を救ってくれた同級生と出会うことができました。阿多親市くんです。阿多くんは、日本マイクロソフトやソフトバンクBB、ソフトバンクテクノロジーの役員や社長を務めてきた人なので、ご存知の方も多いのではないかと思います。阿多くんに、救ってくれた時のことを話すと、彼は忘れていました…(^^;;。まあ、それはともかく、阿多くんには改めてお礼を言うことができて満足しています。こういうお礼を、同窓会の途中のスピーチでさせていただきました。今回は還暦を記念する同窓会でした。次は、70歳の古希ということになるのかもしれませんが、それ以前に、できれば65歳の頃に、またこのような大きな同窓会ができれば…と思います。私も含めて、みんな昭和のオジサン・オバサンです。楽しかった。こうやって同い年の同窓生と会えること、そして自分自身も皆さんに会いたいと思えること、そのこと自体が幸せなことなんだろうと思います。

◾️私たちの学年は、卒業の時点では全部で463名。すでに亡くなられた方もおられます。この日、集まられた皆さんの人数は、およそ160名程度とお聞きしました。約3分の1でしょうか。私は3年4組でしたが、この日は4組のクラスメイトも結構な人数参加されていたそうです。お1人のクラスメイトからは、当時の担任の先生もお呼びしてクラス会を開催してはどうかとの提案をいただきました。素敵だな。担任の先生は、今はお幾つになっておられるのでしょうね。楽しみにしています。

◾️赤いシャツを着て幹事の皆さんが歌って踊っておられます。曲は「可愛いひとよ」です。これは同窓会の最後の方の出し物ですね。私たちが高校生の頃、ディスコを中心に流行っていた歌のようです。で、この歌が、高校の大イベントの際に歌われたようなのですが、私は全く記憶にありません…。でも、この歌は懐かしい。最後の写真は、応援団に所属されていた皆さんのエールで校歌斉唱をしているところです。