同窓会と長命寺参拝

■昨日は、母校、関西学院大学の同窓会滋賀支部の新年会でした。新年会の宴会の前に、同窓の皆さんと一緒に長命寺さんに参拝しました。こちら長命寺のご住職は、関学経済学部(昭和51年卒)の同窓生です。副住職の息子さんも文学部卒です。中世史を勉強されていたそうです。昨日は本堂の内陣までご案内いただき、千手観音を直接拝ませていただきました。観音様、とても優しいお顔をされていました。

■ところで、長命寺のある長命寺山の麓から境内まで808段の階段が続きます。けっこう大変でした。最初は、石段もきちんと積まれて整備されていましたが、途中から時間の経過を感じられるような佇まいになり、石段を登るのも足元に十分に気をつけながらいけなくなってきました。さすが古刹ですね。若い人たちには、なんともない石段でも、還暦を超えるとそういうわけにもいきません。この石段を登って参拝することを続けると、こちらのお寺の名前の通り長生きをしそうな気がします。今日は「膝が笑う」ことはありませんでしたが、喜んではいました。もっとも、今ではこの石段とは別に車で参拝できるように道路も整備されています。

■境内からは、南湖の一部を眺めることができました。こちらの本堂で祀られている仏様は千手観音です。千手観音の浄土(補陀落山:ふだらくせん というようですが)は、南の方角にあるそうで、千手観音も南に向いて立っておられました。境内からは、野洲市の田園風景が見えてきました。その境内に、「琵琶湖周航の歌」の6番の歌詞を刻んだ石碑が置かれていました。歌詞の中では西国十番となっていますが、本当は西国三十一番なんです。三十一番だと歌詞としてメロディの中に収まらないので、こんなことになっているようです。

西国十番 長命寺

汚れの現世(うつしよ) 遠く去りて

黄金(こがね)の波に いざ漕がん

語れ我が友 熱き心」

■近江八幡市にある長命寺に参拝した後、市内のホテルで会食なりました。今日の出席者は25名。私はちょうどその真ん中あたりの年齢になります。一番年齢が上の先輩は80歳、一番若い後輩は29歳。どうしても同窓会の活動は年齢が上の方達が多くなる傾向にあると思いますが、29歳の方が参加されたことは嬉しいことですね。最後は、校歌「空の翼」を歌って閉会となりました。次は、秋の滋賀支部の総会になります。

■近江八幡市にある長命寺に参拝した後、市内のホテルで会食なりました。今日の出席者は25名。私はちょうどその真ん中あたりの年齢になります。一番年齢が上の先輩は80歳、一番若い後輩は29歳。どうしても同窓会の活動は年齢が上の方達が多くなる傾向にあると思いますが、29歳の方が参加されたことは嬉しいことですね。最後は、校歌「空の翼」を歌って閉会となりました。次は、秋の滋賀支部の総会になります。

■滋賀支部の同窓会に参加して、まだ4年ほどでしょうか。大津に転居したのも2016年ですし、年齢はそれなりにいっていますが、こちらの同窓会では新参者でしょうか。年配の男性が中心になってはいますが、できればもっと女性会員や若い年代の方達についても参加者が増えてほしいなと思います。企画の方向性が年配の男性向けなのかもしれませんが、もっと若い年代の方達や女性の方達にもご参加いただけるような企画になればなあと思います。

【追記】▪️学生の皆さんには、龍谷大学同窓会にも、滋賀支部ができたことをお伝えしておこうと思います。もし、このブログをお読みの方の中に、滋賀県出身の龍大生の方がいらっしゃれば、卒業後は、ぜひ滋賀支部の行事にご参加ください。卒業後も、母校と繋がって年代を超えて同窓生の皆さんと交流しつつ、現役の学生の皆さんを応援していくことは大切なことだと思っています。皆さんの人生にとっても同窓会活動は大切な存在になるのではないかと思います。

2023年 あけましておめでとうございます。

■あけましておめでとうございます。いつも拙ブログをご覧くださり、ありがとうございます。ただ、日々の出来事を書いているだけのプログで、何の役も立ちませんが、どうか本年もどうぞよろしくお願いいたします。大晦日に息子が帰省してきました。帰省とはいっても、今暮らしている大津の家は、息子が成長した家ではないので、実家に帰省するというよりも親の家に行くという感じなのかもしれません。今朝は、大津街中の乾物屋さんで購入した上等な昆布と花鰹を使って、きちんと出汁をとり、お雑煮を作りました。お雑煮だけは私が作ります。我が家のお雑煮は、元旦だけはおすましです。水菜と鶏肉、そして焼き餅と柚が入ります。2日からは関西風の白味噌雑煮になります。

■明日、2日は、娘の家族が4人でやってきます。孫のひなちゃんとななちゃんがやってきます。とっても楽しみにしています。ひなちゃんは3月で6歳、4月からは小学生です。ななちゃんは、もうじき2歳半、たくさんおしゃべりできるようになりました。3日は、4世代の親戚が集まり、奈良で新年会開きます。コロナで新年会を開催できない年が続いたので、ひさしぶりの新年会になります。甥が結婚したので、今年の新年会は奥さんを連れてきてくれることになっています。このことも、また楽しみです。いつもとかわらない、平凡なお正月です。でも、これこそがお正月だと思っています。今年も平凡なお正月を過ごせることに、感謝したいと思います。

■少し仕事のことも書いておこうかと思います。昨年のことになりますが、個人的に一番大きな出来事は、国連FAO(国際連合食糧農業機関)に申請していた「琵琶湖システム」が、世界農業遺産に認定されたことです。私は、2016年から申請作業のお手伝いをしてきたので、この認定を大変嬉しく思っています。ただ、認定はゴールではなくて新たなスタートです。認定された「琵琶湖システム」の価値を、多くの皆さんと共有してさらに磨きをかけていかなければなりません。ということで、民間主導で世界農業遺産である「琵琶湖システム」を使い倒していく(活用して価値をさらに引き出す)イベントや取り組みを始めようと思っています。私は、大学教員というよりも、特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事長として、その事業に関わっていきます。ささやかな事業かもしれませんが、「世界農業遺産」認定をさらに展開していくひとつのモデル事例になればと思っています。内容が確定するまで、ブログには書けませんが、乞うご期待!!…です。早春までには、明らかにできると思います。

■2つめです。龍谷大学社会学部は、2025年に京都の深草キャンパスに移転します。移転に伴い、現在の3学科体制から1学科体制になり、新しいカリキュラムになります。私は、深草キャンパスに移転した後は2年しか勤務しないので、旧カリキュラム(現在のカリキュラム)の専門科目は担当しますが、新しいカリキュラムでは1回生の授業にウエイトを置いて勤務することになるのではないかと思っています。それはそれで良いのですが、問題は現行のカリキュラムから新カリキュラムに移行する中で消えていく授業の「後始末」です。

■現在、社会学部では「びわ湖・滋賀学」という授業を開講しています。私はこの授業のコーディネーターを務めています。私が龍谷大学に赴任する以前からあった科目で、現在は、大学コンソーシアムを通して、他学部や他大学の学生の皆さんにも開講できるようにしています。ただ、社会学部が深草キャンパスに移転すると、京都のキャンパスで「びわ湖・滋賀学」を継続するわけにもいきません。そこで、関係者の皆さんに働きかけ、お願いをして、移転までの間、社会学部の授業と同時に瀬田キャンパスの教養科目としても同時に開講できるようにしていただきました。これで瀬田キャンパスの先端理工学部や農学部の学生の皆さんも履修しやすくなります。社会学部が深草キャンパスに移転した後は、琵琶湖の近くにある瀬田キャンパスの新たの教養科目となればなあと考えて、引き続き関係者の皆さんにお願いをして協議をしていくことになっています。というのも、これからは、学部単位ではなく「キャンパス単位」でいろんなことを考えていく必要があると考えているからです。18歳人口が急激に減少していく中で、「選ばれる大学」として生き残るためには、キャンパスの将来ビジョンに合わせた「キャンパス単位」のカリキュラムが必要だと思っています。

■3つめです。うまく行けば、2024年度は特別研究員として研究に専念できる年になりそうです。すでに、2023年度のゼミ生の募集からは外れています。2024年に4回生になるゼミ生を指導ができなくなるからです。大学教員として研究に専念できる最後のチャンスになります。このチャンスを活用して、過去に書き溜めた論文を加筆修正し、新たに書き起こす論文も含めて、書籍にして出版しようと思っています。ずいぶん以前からそのような思いは持っていたのですが、その時々に、研究プロジェクトや学内行政に関連する別の大きな仕事があったため、私の能力ではそのような出版を実現することができませんでした。ということで、2024年度まで待たずに、20223年度から少しずつ作業に取り組むことにしました。すでに出版社の編集者の方と相談を始めています。なんとしても実現します。

■社会貢献、教育、研究に関して、今考えていることを書いてみました。あと、学内行政の仕事もありますが、これは私が決めることでもないので、なんとも言えません。ただ、2024年は絶対に特別研究員にと思っています。来年からは前期高齢者になり、体調や体力の問題もあり、昔のようなペースで仕事に取り組めなくなっているのですが、ここは頑張って、自分で自分を叱咤するつもりで投稿しておくことにします。

■最後に。仕事関連の皆様に年賀状を送ることをやめてしまってから数年が経過しました。今まで年賀状を送っていた皆さんに何もお伝えすることのないまま、やめてしまいました。失礼をどうかご容赦ください。トップの画像は、「家族用」の年賀状の一部です。作成したのは私ではありませんが、素材の花を育てているのは私ですので、この点も含めてご理解いただければと思います。

実現するか「『世界農業遺産 琵琶湖システム』を味わい尽くす会」

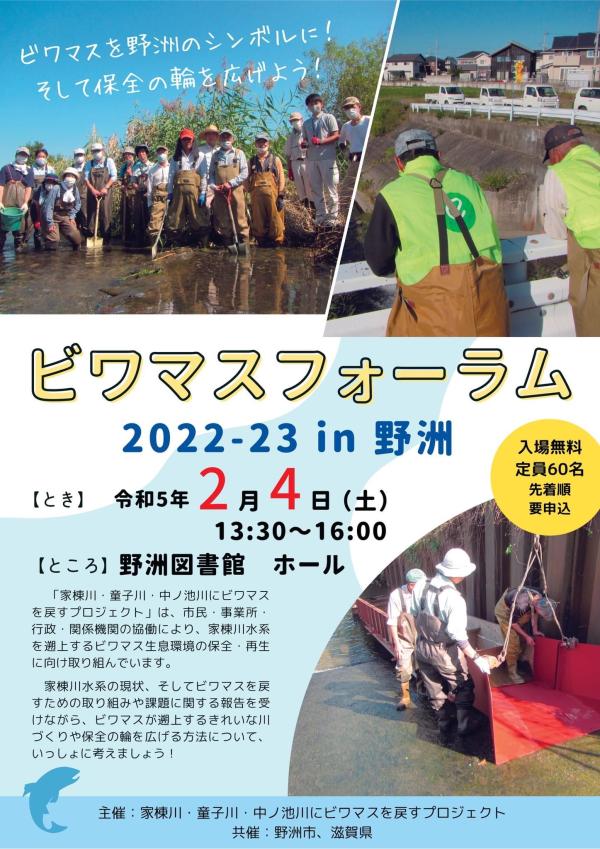

■今週の木曜日に、野洲市の須原に出かけました。世界農業遺産に認定された「琵琶湖システム」を「学び」+「体験して」+「味わう」、そんな「大人の体験学習」の企画について、野洲市須原で「魚のゆりかご水田」に取り組まれている堀さんや、龍谷大学RECの熊谷さんとご相談をさせていただきました。そのご相談から派生して、「『世界農業遺産 琵琶湖システム』を味わい尽くす会」のというアイデアとして出てきました。

■「鉄は熱いうちに打て」というわけで、さっそく知り合いの皆さんに相談をさていただくことにしました。いつもお世話になっている方を介して、某ホテルの幹部社員さんとお話しをさせていただくことができました。民間の力で世界農業遺産認定を盛り上げていこうという趣旨を前向きにご理解くださり、「『世界農業遺産 琵琶湖システム』を味わい尽くす会」の開催にもお力をお貸しいただけることになりました。また、ホテルとしてもご参加いただけることになりました。

■前にも書いたことの繰り返しになりますが、いろんな「力」や「可能性」お持ちの方たちとつながって、相補的に支え合うことで、いろんな夢が実現できます。本当に、人とのつながりは財産です。大切だと思います。昔、タレントのタモリさんがお昼にやっていた番組の有名なフレーズを拝借すれば、「友達の友達はみな友達だ、琵琶湖の周りに広げよう世界農業遺産の輪」という感じになりますかね。「『世界農業遺産 琵琶湖システム』を味わい尽くす会」、来年の春にはまずは第一弾を実現させたいと思っています。

世界農業遺産・魚のゆりかご水田・大人の体験学習

■木曜日は、午後から留学生の授業なのですが、今日は午前中に野洲(滋賀県野洲市)に行きました。野洲市の須原で「魚のゆりかご水田」に取り組まれている「せせらぎの郷 須原」の堀 彰男さん、龍谷大学RECの熊谷 睦史さんと一緒に、世界農業遺産に認定された「琵琶湖システム」を「学び」+「体験して」+「味わう」、そんな「大人の体験学習」の企画について相談しました。最後の「味わう」は、お米はもちろんですが、魚のゆりかご水田米から醸した日本酒もです。

■地域社会(農家)と、地域の大学(龍谷大学)と、地域のNPO(特定非営利活動法人「琵琶故知新」)が連携して、「琵琶湖システム」を盛り上げていく企画です。将来は、野洲川中上流の皆さんとも繋がっていきたいです。世界農業遺産に認定された「琵琶湖システム」は流域単位で、流域ごとに、それぞれの流域固有の価値を再認識し、磨いて、経済的にもプラスになるように連携していくと素敵だと思っています。最後の経済的…というところが大切だと思っています。

■今日はいろいろ相談をしていて、派生的な企画も生まれてきました。そのうちにホテルの関係者にも相談にあがりたいとおもいます。これも世界農業遺産がらみの企画です。「『世界農業遺産 琵琶湖システム』を味わい尽くす会」みたいな感じかな。このような話をしている時が、一番楽しいな(^^;;。いろんな「力」や「可能性」お持ちの方たちとつながって、相補的に支え合うことで、いろんなことが実現できます。人とのつながり、財産ですね。大切だと思います。それぞれの専門性のコラボレーションから素敵なハーモニーを奏でられるかな。

■というわけで、舞い上がりすぎて、大切なものが入っているショルダーバッグを写真の喫茶店(コメダ珈琲)に忘れてしまいました。野洲駅まで戻って気がついたので、喫茶店までジョギング。ひさしぶりに、ジョギングしました。気をつけないといけません。

煩悩とクリエイティビティ

■龍谷大学の同窓会組織は、「校友会」と言います。その校友会が興味深い活動をされています。龍大の同窓会らしい取り組みだと思います。「煩悩とクリエイティビティ」というポッドキャストを使って情報発信をされているのです。ポッドキャストとは、インターネット上で音声や動画のデータファイルを公開する技術です。この「煩悩とクリエイティビティ」では、ゲストをお招きして、煩悩をキーワードについて語り合う…そのような感じの内容になっています。以下は、公式サイトに掲載されている説明です。

私たちの『小さな煩悩』を社会のための『大きな煩悩』へ。

「煩悩とクリエイティビティ」は、龍谷大学校友会が運営するリサーチユニット。 誰しもが抱える「煩悩」をキーワードに、大学の建学の精神である仏教の思想を生活者の視点から見つめなおし、これからの倫理や創造性について探求していきます。

2022年度は2種類の番組を配信。●「ほどける仏教」

日々の暮らしのなかにある「小さな仏教」を発見し、見つめなおそうとする番組。長い歴史をもった仏教の思想の一端に触れることで、いまここを生きる私たちと仏教の関係をやさしくほどいてみたいと思います。●「まみれる煩悩」

煩悩とクリエイティビティ研究員がゲストと共に、人間誰もが抱えるモヤモヤや煩悩にまみれながら語りあう番組。

「煩悩」にまつわる具体的なエピソードをもとに、煩悩と共に生きていくことについて考えます。

■みなさんも、ぜひお聞きください。こういったポッドキャストって、理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」でも使えるなと思っています。やってみようかな…。

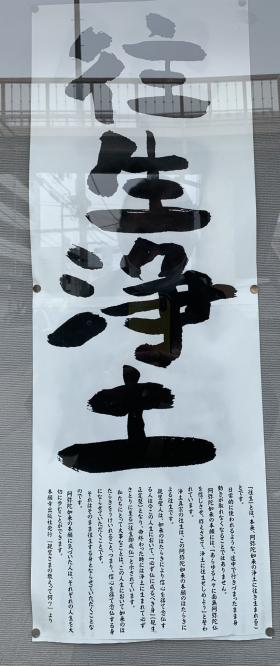

往生浄土

■ 昨日は朝一番で深草キャンパスへ。まあ、朝一番とはいっても、普通、社会人の始業時間って8時半か9時ですから、朝一番と気張るほどのことはないのですが…。9時から1時間程、自分が担当している大学の仕事のことや大学の将来のことで、大学の幹部や研究部長と共に懇談しました。ところが、その次の予定は15時15分から、4講時に留学生を対象にした授業になるので、なんと5時間ほど時間が空いてしまうことになりました。いったん自宅に帰って出直してくるのも面倒だし、深草キャンパスで時間を過ごすことにしました。深草に自分の研究室はありませんが、パソコンやiPadを持ってきているので、まあ仕事はどこでもできます。

■ 昨日は朝一番で深草キャンパスへ。まあ、朝一番とはいっても、普通、社会人の始業時間って8時半か9時ですから、朝一番と気張るほどのことはないのですが…。9時から1時間程、自分が担当している大学の仕事のことや大学の将来のことで、大学の幹部や研究部長と共に懇談しました。ところが、その次の予定は15時15分から、4講時に留学生を対象にした授業になるので、なんと5時間ほど時間が空いてしまうことになりました。いったん自宅に帰って出直してくるのも面倒だし、深草キャンパスで時間を過ごすことにしました。深草に自分の研究室はありませんが、パソコンやiPadを持ってきているので、まあ仕事はどこでもできます。

■とはいえ、すぐに仕事に取り掛かるのもなあ…というわけで、一番新しい建物の成就館の上の階を見学したり、大学の講堂である顕真館にも入ってみました。いろいろ気づきがあります。2025年からは、このキャンパスで定年退職までの3年を過ごすことになります。社会学部が、瀬田キャンパスから深草キャンパスに移転するからです。現在、古い学生会館のある場所に、新しい校舎が建設され、私たち社会学部はその校舎に入る予定です。

■昨日の昼食は、深草キャンパスの東門前の「新華」でとりました。深草キャンパスの周辺は、中国人の方が経営する食堂が多いのですが、こちらもそうです。お店に入ると、お店の奥さんから「ひさしぶりですね」といって迎えてくれました。覚えていてくださったんですね。以前、研究部長をしているときに、時々、この「新華」を利用していました。その「新華」を出てキャンパスに戻るとき、東門の掲示板に写真の掲示物が貼ってありました。「往生浄土」と大きく書かれています。その下には、小さなじで「往生浄土」の説明が書いてありました。

「往生」とは、本辛い、阿弥陀如来の浄土に往き生まれることです。

日時用的に使われるような、途中で行きづまっ他まま身動きが取れなくなることではありません。

阿弥陀如来の本願には、「あらゆる人々に南無阿弥陀仏を信じさせ、称えさせて、浄土に往生せしめよう」と誓われています。

浄土真宗の往生は、この阿弥陀如来の本願のはたらきに夜往生です。

親鸞聖人は、如来のはたらきにより新人ほ得て念仏する人は今この人生において、「必ず仏に成るべき身」(現生正定聚)となり、命終わった時には浄土に生まれて必ずさとりに至る(往生即成仏)と示されています。

わたしたちにとって大事なことは、この人生において如来のはたらきをうけいれること、つまり、信心を得て念仏する身にならせていただくことです。

それはそのままおうじょうする身とならせていただくことなのです。

阿弥陀如来の本願に気がついた人は、それぞれの人生を大切に歩むことができます。本願寺出版社発行『親鸞様の教えって何?』より

■「往生浄土」。一般的に使われる意味と、本来の仏教的な意味とでは大きな違いがありますね。だから漫才師の大木こだまさんのギャグ「往生しまっせ」も、「(さあ、これから)浄土に往き生まれ(ますよ)」という違う意味になるわけです。素敵です、「往生しまっせ」。

滋賀県琵琶湖地域「世界農業遺産」認定記念祝賀会

■本日、滋賀県庁農政水産部農政課企画で世界農業遺産を担当されている職員さんから、写真が届きました。先日、このブログに「『世界農業遺産』認定シンポジウム」を投稿しましたが、このシンポジウムの後に開催された小さな祝賀会の時の写真です。この祝賀会が開催される前には、野洲市で「魚のゆりかご水田」に取り組んでおられる農家の堀彰男さんに、「世界農業遺産の認定を今後の地域での活動にどのように活かしていくのか」、まだちょっと抽象的な言い方になりますが、そのようなことについて相談をさせていただきました。また、世界農業遺産に認定された「琵琶湖システム」においては、湖岸地域とともに、その湖岸地域を含む流域の上流地域との交流が大切になってくると考えています。夢は広がります。そのようなことも、祝賀会では堀さんにお話させていただきました。共感もしていただきました。今後の展開が非常に楽しみです。

【関連エントリー】「『世界農業遺産』認定のお祝い」

「世界農業遺産」認定シンポジウム

■昨日は、午後から世界農業遺産認定関連のイベントに参加してきました。まず、「琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業推進協議会」の総会から始まりました。滋賀県から申請していた「琵琶湖システム」が世界農業遺産に認定されたことから、まずは規約を改正することになりました。これまでは、認定を目指していたわけですが、これからは認定を活かしながら保全計画や活用について取り組んでいかねばなりません。日本農業遺産、世界農業遺産にむけての申請作業でお手伝いをしてきましたが、微力ながら私も、関係者の皆さんと一緒に力を合わせながら、できることからやっていきたいと思っています。

■総会の後は、基調講演と記念シンポジウムでした。まず、「『世界農業遺産』認定からつながる未来」というタイトルで、東京大学の八木信行先生が基調講演をされました。その後は、「次世代へつなぐ世界農業遺産『琵琶湖システム』の価値と魅力」に関してパネルディスカッションが行われました。漁業、農業、森林保全、観光、食文化、様々なお立場から「世界農業遺産」認定後の展望と可能性が語られました。これは個人的な意見ですが、今後は、この認定を契機に、普段であればつながらない人びとの間に、まずは流域単位で連携が生まれ、お互いの可能性をひっばり出し合いながら、相互にエンパワーメントして流域全体で活性化が進捗していくこと、そのことを通じて「琵琶湖システム」を保全していくこと、そのような展開が今後はとても大切になってくると思っています。

■シンポジウムが終わったあと、かつて日本農業遺産認定、世界農業遺産に向けて一緒に頑張った県庁の職員の方が声をかけてくださいました。申請書の内容を議論し、世界農業遺産をアピールすために、100knウルトラウォーキングにも参加しました。一緒に汗をかいてきた仲間です。先日、歴代の農政水産部長の皆さんと認定にお祝いをしましたが、今度は職員の皆さんと一緒にお祝いをしようということになりました。また、来年は、一緒にまた100kmウルトラウォーキングに参加することも約束してくださいました。

■シンポジウムの後は、祝賀会でした。写真は青田朋恵さんとツーショットです。青田さん、今は東京の日本橋にある滋賀県情報発信拠点「ここ滋賀」の所長さんです(ここ滋賀所長兼商工観光労働部管理監”ここ滋賀担当”)。日本農業遺産、世界農業遺産の申請作業時は、作業を進めるリーダー役でした。今は東京で大活躍されています。東京に行った時は、ぜひ「ここ滋賀」に行きたいと思います。

■シンポジウムの後は、祝賀会でした。写真は青田朋恵さんとツーショットです。青田さん、今は東京の日本橋にある滋賀県情報発信拠点「ここ滋賀」の所長さんです(ここ滋賀所長兼商工観光労働部管理監”ここ滋賀担当”)。日本農業遺産、世界農業遺産の申請作業時は、作業を進めるリーダー役でした。今は東京で大活躍されています。東京に行った時は、ぜひ「ここ滋賀」に行きたいと思います。

京都大原三千院の阿弥陀三尊像

■ながらく抱えたままになっていた仕事を、とりあえず、なんとかすることができました。気持ちに少しゆとりができました。ということで、紅葉を楽しみに出かけることにしました。朝8時頃に家を車で出発して、最初は、比良山の紅葉を楽しもうという計画だったのですが、湖西道路を走っていると、比良山がガスに覆われていのが確認できました。「これはあかん…」と、急遽、行く先を変更することにしました。湖西道路をUターンして、「途中越え」で大原の三千院に行くことにしました。

■ながらく抱えたままになっていた仕事を、とりあえず、なんとかすることができました。気持ちに少しゆとりができました。ということで、紅葉を楽しみに出かけることにしました。朝8時頃に家を車で出発して、最初は、比良山の紅葉を楽しもうという計画だったのですが、湖西道路を走っていると、比良山がガスに覆われていのが確認できました。「これはあかん…」と、急遽、行く先を変更することにしました。湖西道路をUターンして、「途中越え」で大原の三千院に行くことにしました。

■三千院、45年ぶりでしょうか。初めて参拝したのは、大学浪人していた頃です。どうして三千院にやってきたかというと、友人が免許を取り遠くまでドライブしたいというのに付き合ったのでした。三千院にも仏教にも特に何にも関心がなく、何を拝観したのか全く記憶に残っていません。当時は、庭なんて、全く関心もありませんでしたし…。ところがです。45年が経過すると、お庭を味わうことができるようになるんですね、不思議なことに。ましてや、自宅でガーデニングを楽しんでいますし。いろいろ勉強にもなりました。

■でも、一番、ガーンと心に届いたのは、国宝の阿弥陀三尊像でした。阿弥陀仏の前に正座して合掌して見上げると、阿弥陀仏が「私」を暖かく見つめておられます。優しく、暖かく、「私」を包み込んでくださるかのようです。脇侍、右側の観世音菩薩と左側の勢至菩薩は、臨終の「私」の方にすでに向かっておられます。往生する「私」をお迎えするまさにその一瞬を表しています。ネット上の写真では、それがよくわかりません。ぜひ、阿弥陀仏の前で正座なさって念仏を唱えてみてください。阿弥陀様の背景(天井)は、今では煤で何も見えませんが、赤外線を使った調査と顔料の調査をもとに再現した絵画を拝見しました。極楽浄土です。なんと明るい。たくさん菩薩と天女がいらっしゃいます。阿弥陀仏と観世音菩薩と勢至菩薩は、これから「私」を、この極楽浄土にお連れくださるのです。ありがたいことです。南無阿弥陀仏。

■龍谷大学に勤務して18年、年齢も64歳になりました。浪人をしていた頃の自分には想像もできませんでしたが、やっと阿弥陀三尊像の有難さを実感できるようになりました。多くの人びとが、阿弥陀三尊像の前で安らかな気持ちになられたのでしょうね。今日は偶然でしたが、とてもありがたい日でした。勉強になりました。