オンライン授業で継続します。

■担当している「地域再生の社会学」(水・2限)ですが、緊急事態宣言解除により大学の危機管理レベルが変わったことから、オンライン授業からハイブリッド型授業に移行する…と思っていたのですが、「地域再生の社会学」は3回生以上(5セメスター)が履修するということから、引き続き、オンライン授業を継続することになりました。残念ですが、仕方ありませんね。履修している学生の皆さんには、クラウド型教育支援サービス「manaba」を通してお知らせしています。よろしくお願いいたします。

寝坊してもOK?!

■金曜2限は「地域エンパワねっと・中央」(社会共生実習)。今日は1人の学生が寝坊をしてしまいました。授業が始まる直前まで眠っていたようです。疲れていたんでしょうかね。

■仕方がないので、その学生は自宅からオンラインで参加してもらいました。このグループは3人しかいないようですが、実際には4人でワークしています。「寝坊をした学生に、そこまでするのか」というご意見があるかもしれませんね。でも、コロナ禍でオンラインが当たり前になっているからこそ、こんなこともできるわけです。こういったハイブリッドが当たり前になると、大学の授業も大きく変わっていくことでしょう。これまで、大学が設置され、授業が行われることの前提条件が大きく変化していくと思います。

■それはともかく、20日に緊急事態宣言が解除されると、大学の危機管理レベルも、レベル3から2になります。申請すれば、学外に出かけることもできるようになるのかな。ということで、フォールドワークの相談もしました。いよいよ、「エンパワねっと」らしい活動を始めることができそうです。

地域の方にzoomでお話を伺う。

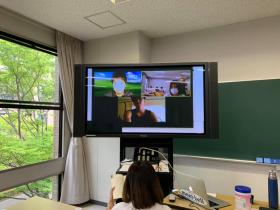

■金曜日2限は、社会共生実習「地域エンパワねっと中央」。先週は、zoomとプロジェクターを使って、中央学区自治連合会会長の安孫子邦夫さんにお話を伺いました。コロナがなければすでに地域に出かけて、まち歩きもした上で、安孫子さんにお話を伺っていたのですが…。学外に出かることは禁止されています。残念。

■金曜日2限は、社会共生実習「地域エンパワねっと中央」。先週は、zoomとプロジェクターを使って、中央学区自治連合会会長の安孫子邦夫さんにお話を伺いました。コロナがなければすでに地域に出かけて、まち歩きもした上で、安孫子さんにお話を伺っていたのですが…。学外に出かることは禁止されています。残念。

■学生の皆さんには、自治会等の地域住民組織のことを、地域社会学の成果をもとに事前に説明してあります。ただし、他の多くの学生の皆さんもそうだと思うのですが、実際に自分自身が暮らしている地域の中で、地域の人びとと具体的な関わりを持っているか…と聞かれたら、おそらくほとんどの方が「いいえ」と答えるんじゃないのかな。ということもあってか、安孫子会長からのお話を、皆さん細かくメモを取りながら、実に丁寧に聞いていました。お話を伺った後は、強く大切だなと思ったことについて、一人一人に述べてもらいました。

■今日の授業の様子は、安孫子さんのお許しを得てzoomの機能を使って録画させていただきました。また、その動画を、クラウド型教育支援サービス「manaba」を使って、自宅でも見てもらえるようにしてあります。

2冊の書籍について熱く語れ!!

■火曜日の4限は、「社会学演習IA」(3回生のゼミ)です。もちろん、ハイブリッド型です。そして今日もグループワークです。この日は、ぼやっと頭の中にある自分の卒論の研究テーマをもとに、自分の研究に資すると判断した書籍を2冊用意してきてもらいました。「自分の研究に資する」というところが大事なのですが、あまり深く考えずに「とりあえず」2冊選んできてしまった人や、卒論とは関係なく単純に面白そう…と選んできた人もいました。ちょっと困りますね〜。まあ、そういう人もいるのはいるのですが、多くの皆さんが関心を持っているテーマは、大きくは2つあったように思います。ひとつは、中山間地域等の活性化の問題です。もうひとつはツーリズム、観光の問題です。

■グループワークの目的は、自分の選んだ書籍のここが面白いと熱く語って文献の紹介を行い、それぞれの書籍に関してディスカッションを行うことでした。「実は、自分の出身地では、こういうことが地域の問題になっていて…」と、書籍を選んだ背景(動機)について丁寧に話している人もいました。そういう地方の地域社会の話を聞いて、京都の街中で育った人が、授業の後、「とっても興味深かった、もっとディスカションをしていたかった」とこの日の感想を伝えてくれました。こうやって、お互いに刺激を与え合うことで、頭の中のぼんやりしたテーマが焦点化していくと良いのですが。

■この日、グループワークで使った書籍でなくても良いのですが、夏休みには2冊本を選んで、それぞれA4で3枚ほどの書評を書いてもらうことにしています。夏休みの宿題ですね。

【追記】■ちなみに、この日のグループワークは、「ビブリオバトル」という「書評会」のやり方からヒントを頂いています。「ビブリオバトル」は、以下のように進められます。ゼミのグループワークでは、このうちの「5.」を除き、加えて紹介やディスカッションの時間についても、もう少しゆったりとしています。

1.発表参加者が読んで面白いと思った本を持って集まる.

2.順番に一人5分間で本を紹介する.

3.それぞれの発表の後に参加者全員でその発表に関するディスカッションを2~3分行う.

4.全ての発表が終了した後に「どの本が一番読みたくなったか?」を基準とした投票を参加者全員一票で行い,最多票を集めたものを『チャンプ本』とする.

ハイブリッド型授業でのグループワーク(社会学入門演習)

■昨日、火曜日の2限は1年生の「社会学入門演習」でした。この授業、昨日は、対面式による出席者は7人+オンラインの出席者は10人のハイブリッド型の演習でした。コロナ感染のリスクを回避するためにオンラインで出席する人と、この日、たまたま体調が悪くてオンラインで出席した人の両方がいます。それぞれの方が、事前に連絡をしてくれるのですが、特に、連絡がなくても、その日の判断でどちらで出席しても良いことにしています。

■ハイブリッド型で演習・グループワークを行うときは、自宅からパソコン(MacBook Air)とタブレット(iPad Pro)を持参することにしています。パソコンをzoomとプロジェクターにつなぎます。zoomの画面をプロジェクターを使って教室に付属しているスクリーンに投影します。こうすることで、対面式で参加している学生の皆さんは、zoomを使ってオンラインで参加している学生の皆さんのことを見ることができます。もっとも、この逆、対面式で参加している学生の皆さんの様子を、zoomを使っているオンラインで参加している学生の皆さんが確認できるかといえば、これが少し難しいかなという感じです。パソコンに付属しているカメラだとどうしても無理が出てきます。外付けのカメラを使わねばなりませんね。こういうの機材の準備、大学からも貸してもらえるようですが、面倒臭いので私は自前で用意することにしています。それほど高くない価格で購入できるからです。次回は、外付けのカメラを利用する予定にしています。そうすれば、この「社会学入門演習」、より一体感が生まれてくるかのなと思っています。

■タブレットの方は、クラウド型教育支援サービスmanabaを立ち上げています。1年生の演習ですから、まずは自己紹介から始まりました。自己紹介も、manabaに慣れるために、レポートとして提出していただきました。設定を、お互いが読むことができるようにしてあります。自己紹介の後は、「30歳になったとき、どんな素敵な大人になりたいのか、そのためには大学4年間でどのように学び・過ごしていくのか」を、マンダラチャートを使ってグループディスカッションをする…という課題もやってみました。単位をとること自体が目的となり(単位自体は目的ではありません)、何か追われるように就活をする…つまり何か状況に押し流されるように大学4年間を過ごすのではなく、自分自身の目標(それは将来違ってきても良い)に向かって、大学4年間を大切に過ごしてほしいと思っているからです。マンダラチャートという方法には、いろいろ問題もあるとは思いますが、「自分の目標を実現するためには、これだけたくさんの具体的なことに取り組まねばならないのだな」ということがわかります。少し気を引き締めるためには、良いのではないかな…と思っています。できあがったマンダラチャートは、課題の成果としてmanabaにアップしてもらいます。もちろん、個人情報との関係で、演習の仲間にも知ってもらっても問題がない範囲にしてもらっています。

■先週は、降誕会の式典で行われた学長の式辞を資料として使わせてもらいました。全部ではありませんが、学長がE.フロムの『生きるということ』から引用されてスピーチされた部分を、動画でも確認し、スピーチを文字に起こしたもの読んでもらいました。文字起こし、意外と簡単でした。YouTubeによる学長のスピーチを、Wordの音声入力で文字に変換しました。もちろんWordの能力に限界もありますが、学長ははっきりした口調でスピーチをされますので、修正する箇所はそれほど多くはありませんでした。動画の後はその資料を読んでもらって、「持つ」ことから「ある」ことへ、自己と他者、自己と社会との関係について考えてもらいました。これは、マンダラチャートとも関係しています。フロムの議論をもとに、最初に書き上げた自分のマンダラチャートを書き直すことになるからです。

■昨日は、『「利他」とは何か』(伊藤亜沙編・集英社新書)の第1章の前半部分に関して、グループワーク(ディスカッション)を行いました。これもどこかで、「ある」ことと関係しています。また、素敵な大人になるためには…ということとも関係しています。予想していた以上に、みなさん事前にきちんと読み込んでおられました。驚きました。あらかじめノートにきちんとメモをとってディスカションに参加していた人と、そうでない人とがいましたが、深い議論をされているように思いました。

■じつは、オンラインの学生の皆さん10人おられるので、本当はzoomのブレイクアウトルームの機能を使って、2グループに分けたかったのですが、以前、きちんと使えたこの機能、今のバージョンだとどうして良いのか分からなくなってしまっていて…。すみません、勉強しておきます。というわけで、昨日は、グループワークを行うには多すぎる人数でしたが、司会進行をしてくれる学生の方の能力が優れていたこと、またその司会役を支える人たちがいたことで、問題なくグループワークが進んでいました。素晴らしい。時々、オンラインのグループワークでは、顔を見せずに、みんな黙り込んでしまう…ということもお聞きするのですが、この「社会学入門演習」の場合、これまでに十分にグループワークを積み重ねてきていることから、問題なくディスカッションができていたように思います。来週は『「利他」とは何か』(伊藤亜沙編・集英社新書)第1章後半部分になります。

リストから漏れていたFくん

■昨日、facebookでFさんという方が友達申請してくださいました。とっても驚いたことに、私のゼミの出身だと伝えてくれました。「あれっ、Fくんって、いたかな〜」。思い出せませんでした。私は、ゼミ生の卒業論文のタイトルを一覧できるようにホームページで公開しています。ところが、Fくんの名前は思い出せないし、一覧にもありません。「Fくん、勘違いしているんでは…」と思って伝えたら、間違いなく私のゼミ出身だというのです。丁寧に確認をさせてもらいました。2008年の卒業、卒業論文は高速道路の問題、サークル活動は吹奏楽部でトランペット、就職先は…。ああ、思い出してきました。私のゼミの3期生でした。なんと、私が卒業論文のタイトル一覧に、Fくんの名前と卒論のタイトルを入れるのを忘れていたのでした…。これって、あかんやん。Fくん、ごめんなさい。Fくん以外にも、ごめんなさいな方がおられたりして。ああ、ショック。Fくんが「ネタにできます」って言っていたけど、その前に、投稿しておきます。

■卒業論文のリストは、こちらです。Fくんは、福富太一くん。ご本人もfacebookで伝えてくださいましたが、当時は、所属していた龍谷大学吹奏楽部に夢中で、ゼミのことについてはあまり関心がなかったとのこと。なるほど…です。そのような福富くんに、私はどのような指導をしたのか、ご本人によれば、私は「吹奏楽部だけでなく、学業でも自分のやり遂げたと自信を持てるもの(卒業論文)を残しなさい」と指導したようです。それは、今も変わらない龍谷大学で働き始めた時から一貫した考え方です。加えて、ゼミでは、「発表することの力」、たぶんプレゼン能力のことだと思いますが、評価したようです。こちらは、うっかりしていたわけですが、福富くんはきちんと記憶してくれていました。ありがとうございます。

■ということで、福富くんのお名前と卒業論文のタイトルをきちんと付け加えておきました。福富くん、本当に申し訳ありませんでした。福富くんと同様にリストに名前が入っていないという方はご連絡ください。

ハイブリッド型授業

■毎週金曜日の4限は4回生のゼミ「社会学演習IIA」です。コロナ感染拡大により、「演習もできればハイブリッド型授業にしてほしい」という大学の支持があり、通学時の感染リスクが心配なゼミ性についてはzoomを使ったオンラインで参加しても良いというふうに伝えてあります。そうしたところ、ゼミの半分近くの学生がオンラインを希望してきました。ということで、自宅からzoomで参加しているゼミ生の様子をプロジェクターでスクリーンに投影してみました。こうすることで、対面式で参加している学生たちとの一体感を確保しようと努力しています。今は、パソコンに付属しているカメラを使っていますが、そのうちに別のカメラを用意して、オンラインで参加しているゼミ生にも教室の雰囲気がもう少しきちんと届くように工夫をしてみようと思います。

■さて、対面式の学生たちが下を向いているのは、manabaという「クラウド型教育支援システム」に投稿された報告者のレジュメをスマホで読んでいるからです(1人の学生は持参したパソコンで見ています)。コロナ感染拡大の以前だと、学生にレジュメを作成してもらい、それを私の方で人数分印刷していたのですが、ハイブリッド型だと印刷物を全員に配布できませんので。ということで、レジュメもオンラインで配布することにしてもらっています。

■毎週、2人のゼミ生が卒論に向けての研究の進捗状況を報告しますが、その報告に対して、全員が質問・コメントをすることにしています。今年のゼミ生は、良い発言する人が多いように思います。私も毎回、ゼミを楽しんでいます。授業中の質問・コメントは、「クラウド型教育支援システム」の掲示板に書き込むようにしてもらっています。ちなみに今日の報告は、「コンテンツツーリズム」と「ご近所SNS」についてでした。ただ、私の方は、プロジェクターで投影するために自宅からパソコンを持参し、自分がmanabaを見るためにiPadを持参しと…かなり通勤が重装備になります。

■まあ、コロナ禍ですが、こんな感じでハイブリッド型でゼミをなんとかやっています。コロナが無ければ、飲み会、あるいは食事会もやっているんですけどね。あたりまえですが、そういう親睦を深めることが一切できません。

ハイブリッド型の演習「社会学入門演習」

■今日から、対面式とオンラインの両方でハイブリッド型授業をすることになりました。「社会学入門演習」という1回生対象の授業です。グループワークを中心に授業を進めています。入学した直後と比較すると、ずいぶんお互いに打ち解けて仲良くなっているように思います。オンライン参加者は、私のiPad(タブレット)のzoomを使って、ゼミに参加しました。いや〜、ハイブリッド型の演習、できないわけではありませんが、なかなか難しい…というのが正直な印象です。それでも、オンラインを使った参加者と対面式の参加者の間でディスカッションをしてもらいました。

■今日から、対面式とオンラインの両方でハイブリッド型授業をすることになりました。「社会学入門演習」という1回生対象の授業です。グループワークを中心に授業を進めています。入学した直後と比較すると、ずいぶんお互いに打ち解けて仲良くなっているように思います。オンライン参加者は、私のiPad(タブレット)のzoomを使って、ゼミに参加しました。いや〜、ハイブリッド型の演習、できないわけではありませんが、なかなか難しい…というのが正直な印象です。それでも、オンラインを使った参加者と対面式の参加者の間でディスカッションをしてもらいました。

■今日のグループワークのテーマは「素敵な大人になるために」です。履修している学生の皆さんは、まだ18歳か19歳かと思いますが、自分が30歳になったときに、どういう自分でありたいのか、そのことをディスカッションしながら考えてもらっています。大学4年間は長くていろんなことができそうですが、同時に、あっという間に過ぎ去ってしまうようにも思います。貴重な4年間です。

■ということで「素敵な大人になる」ためには、大学4年間で何をすれば良いのか…というテーマで、グループワークに分かれて意見交換してもらっています。そのために使っているのが81のマス目からなる「マンダラチャート」。30歳のときの将来の自分のことなんて、普段は考えていないようなので、お互い、良い刺激になっているようです。

先輩たちの活動から学ぶ「地域エンパワねっと中央」(社会共生実習)

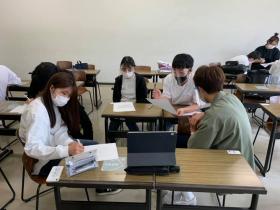

■金曜日の2限は、社会共生実習の「地域エンパワねっと中央」です。今日は、クラウド型教育支援サービスmanabaの「レポート機能」を使って提出してもらったレジュメをもとに、先輩たちが取り組んだ活動についてグループに分かれてディスカッションを行いました。もちろん、窓と扉を全開。フェイスシールドもしてのグループワークです。

■「地域エンパワねっと中央」は、カリキュラム改革を経て、今年度から「社会共生実習」のひとつのプログラムとして運営されていますが、昨年度までは資格課程(まちづくりコーディネーター)の関係から、もうひとつのプロジェクト「地域エンパワねっと瀬田東」とともに、年間の活動成果を冊子にまとめて発行していました。この報告書には、先輩たちの活動の記録が細かく掲載されています。

■先週のことになりますが、「地域エンパワねっと中央」を履修している学生の皆さんには、この報告書に掲載された先輩たちの活動のうち、自分が興味をもったプロジェクト、これは面白いと思ったプロジェクトに関してメモを取りながらしっかり読んできてもらうことを宿題にしました。メモについては、クラウド型教育支援サービス「manaba」のレポート機能を使って提出してもらいました。このレポート機能は、設定によっては教員だけでなく、履修している他の学生も閲覧したり、コメントを書いたりできるようになります。今回の場合も、私の方で、そのような設定にしてあります。

■今日は、このレポート機能にアップされたそれぞれのメモをお互いに見ながら、先輩の活動のここがすごい、ここが重要、ここが難しそう…様々な観点から2つのグループに分かれてディスカッションをしてもらいました。また、それぞれにディスカッションの内容を手元でメモしてもらい、その各自のメモをもとに、「manaba」のほうにお互いにコメントをアップしてもらうことをお願いしました。

■トップの写真、瀬田キャンパス2号館の2階から撮影したものです。

今年度の「社会学入門演習」

■社会学部社会学科では、入学したばかりの新入生を対象に、社会学入門演習という授業が行われています。今年度、私が担当する学生たちは19名です。昨年度とは違って、今年度の新入生は入学式も行われ、ゼミ(演習)については対面式が維持されていますが、例年であれは、6月の1泊2日で出かける調査旅行は中止になりました。残念。仕方がありません。今は、グループワークをしながら、お互いのことを知ることに時間を使っています。

■今年度の入門演習の皆さん、なかなかしっかりしています。例年ですと、私が「皆さん、LINEやっていますか。この入門演習のLINEグループを作っても良いですか」と確認しをしてから、LINEグループを作るのですが、すでにある女子学生のリードで全員に連絡ができるグループを作ってあるというのです。びっくり。良い傾向ですね。「キャンパスで出会ったら、お互いに声を掛け合うよにしようね」と言っていますが、そういう心配をしなくても、良い関係が生まれているようです。問題は、私の方ですかね。マスクをしていることもあって、顔と名前を覚えるのにとっても時間がかかりそうです。学生の皆さん、すみません。