突然のメッセージ

■昨晩、それも遅めの時間帯に、ちょっとびっくりすることがありました。2000年に出版された『環境ボラティア・NPOの社会学』(新曜社)という本の中に書いた、「行政と環境ボランティアは連携できるのか-滋賀県石けん運動から」という論文を、「20年前に自分の卒業論文で引用しました…」という方からTwitterのメッセージを通して連絡があったのです。Mさんという方です。

■昨晩、それも遅めの時間帯に、ちょっとびっくりすることがありました。2000年に出版された『環境ボラティア・NPOの社会学』(新曜社)という本の中に書いた、「行政と環境ボランティアは連携できるのか-滋賀県石けん運動から」という論文を、「20年前に自分の卒業論文で引用しました…」という方からTwitterのメッセージを通して連絡があったのです。Mさんという方です。

■ここには、不思議な縁のつながりの話があります。今年の1月に、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で、「みんなの森 ぎふメディアコスモス」の総合プロデューサー吉成信夫さんに奇跡的にお会いしたというfacebookへの投稿を、Mさんはたまたまお読みになったのだそうです(そのことは、このブログにもほぼ同じ投稿しました)。友達限定の投稿なのですが、Mさんは吉成さんとつながっていて、Mさんも私の投稿を読むことができたのだそうです。Mさんは、現在、私設図書館の開館を目指して頑張っておられます。私はよく知らないのですが、街中に、いろんな人が(みんなが)集える小さな図書館のネットワーク「みんとしょ」というものが存在しているらしいのです。そういうネットワークにMさんも関わっておられて、そのようなこともあって、吉成さんともつながっておられたのです。少しわかりにくい説明ですね、すみません。Mさんからは、facebookにこのようなコメントをいただきました。

脇田先生、昨晩はありがとうございました。私にとって環境社会学の教科書の中の先生がFBのタイムラインに先日突然現れた(「利やん」のお写真拝見した)ときは本当に驚きでした。昨日はTwitterのフォローバックいただいたことに嬉しくなり、唐突に失礼とは思いながらついメッセージを送ってしまいました。

20年も昔のことですが(卒論ゼミの先生の指導と)、脇田先生の書かれた論文のおかげで卒論が迷子にならずになんとか最後の結論にたどりついたのでとても思い出深いものがあります。今回ご縁をいただき、とても嬉しく思います。またご著書を楽しみにしています。

■私も驚きましたが、Mさんはもっと驚かれたのですね。ご自分の卒論で引用した文献を今もきちんと記憶されていることって、なんだかすごいなあと思います。その卒論を今も大切に保管なさっているようで、私の論文を引用した部分を写真に撮ってや送ってくださいました。今、私設図書館の会館に向けて頑張っておられるそうですが、引用してくださった私の考え方を参考にしてくださっていると伝えてくださいました。まあ、お世辞でしょうが、とっても嬉しいと思います。

高島市針江で聞き取り調査

■今日は、滋賀県庁の琵琶湖環境部・琵琶湖保全再生課の職員の方達と、高島市新旭町針江を訪問し、湖岸のヨシ群落の保全活動に取り組む方達にお話を伺いました。滋賀県庁の、会長をしている「ヨシ群落保全審議会」の関連でのヒアリングです。4名の方にお集まりいただきました。ものすごく勉強になりました。こういうヒアリングをもっと大切にしなければならないと思います。

■それぞれの地域に、それぞれの歴史と状況があります。言い換えれば、そこには多様性や多元性が存在しているわけですが、そのような多様性や多元性を無視した政策は、現場ではうまく機能しません。私は「文脈依存性」と言っています。現場には、それぞれの社会的な文脈があり、その文脈からヨシ群落の問題や、問題を生み出している「構造」が認識されているのです。このような個別の事情という文脈をきちんと踏まえないと、一律のパターン化された政策では空振りしてしまいます。このギャップをどういう社会的な仕組みで乗り越えるのか。そこがポイントだと個人的には思っています。

■あえて単純化して言いますが、「もっと腹を割って」、様々な立場の行政関係の皆さんと、様々な立場の地元の皆さんとが自分はどう考えているのかを話し、そして情報を交換しあい、自分たちの考えを相対化し、良い知恵を創発的に生み出していくようにしていくべきなのです。が…。現状はどうかというと、あまりうまくいっているようには思えません。また調査に伺いたいと思います。

■写真は、ヨシ刈をした後のヨシ原です。写真は、地域のコミュニティの皆さんが刈ったところと、地域の事業者のグループが刈ったところの両方が写っています。また、滋賀県庁の水産科がヨシの造成事業をしたところも写っています。水産課には知り合いの方がおられるので、造成した場所のその後の状況についてお話を伺いたいと思っています。

■ところで、この投稿を皆さんの中に、「琵琶湖のヨシをこんなふうに活用したらいいんじゃないの」と、何かアイデアをお持ちの方がいらっしゃれば、ぜひお知らせください。ヨシを刈っても、それを活用する出口がないと…なのです。素人考えですが、建築資材とか利活用できるのではないかと思っています。どうぞ、様々なアイデアを教えてください。よろしくお願いいたします。写真は、聞き取り調査の後、県庁の職員の皆さんと一緒に、針江の近くにあるヨシ群落を訪ねた時に撮りました。

【追記】■この投稿に近いものをfacebookにも投稿しました。その投稿に、外来生物の専門家から「特定外来生物」の水生植物に関してのコメントをいただきました。地元のコミュニティや事業者さんたちのグループがヨシ刈をしている場所と隣接する琵琶湖に、人口的にヨシ帯を造成しています。詳しくは、こちらをご覧いただければと思います。滋賀県農政水産部水産課が取り組んできた事業です。コメントでいただいたのは、この人口的に造成したヨシ帯での特定外来生物・水生植物の繁茂状況はどうか…というお尋ねでした。残念ながら、陸地からは目視することは難しく、私自身は確認できませんでした。ヨシ造成地が抱える難題なのだそうです。下の画像は、Google Earth の画像です。

「わたしのかえり方 『葬』のかたち」(朝日新聞GLOB)

■ 「わたしのかえり方 『葬』のかたち」(朝日新聞GLOB)という新聞記事を読みました。「かえり方」はひらがなになっています。「かえる」というひらがなを漢字に変換したとすると、おそらくは「帰る」か「還る」になるのかなと思います。どこに「帰る」「還る」のか、この記事の内容からすると「自然」に「帰る」「還る」のです。記事は、米国(2つ)、日本、タイでの取材記事に加えて、2人のインタビュー記事から構成されていました。

■ 「わたしのかえり方 『葬』のかたち」(朝日新聞GLOB)という新聞記事を読みました。「かえり方」はひらがなになっています。「かえる」というひらがなを漢字に変換したとすると、おそらくは「帰る」か「還る」になるのかなと思います。どこに「帰る」「還る」のか、この記事の内容からすると「自然」に「帰る」「還る」のです。記事は、米国(2つ)、日本、タイでの取材記事に加えて、2人のインタビュー記事から構成されていました。

■冒頭は、アメリカの「還元葬」の記事です。「[米国]最新のエコ葬を選ぶ人たち ゆっくり、優しく自然にかえりたい」です。ワシントン州シアトルの葬儀社「リコンポーズ」が取り上げられていました。この会社は、筒形の装置の中で遺体が微生物によってゆっくり分解されていくサービスを提供しています。人工的に熱を加えたり内部をかき混ぜたりはせず、微生物の力で自然な形で土に還ると記事には書かれています。1ヶ月ほどで柔らかな土と骨だけの状態になります。遺骨は骨とはわからない状態にすることが定められているため、機械で細かくするとのことです。この「還元葬」は、今のところ、コロラド州、オレゴン州、バーモント州、カリフォルニア州、そしてニューヨーク州でしか認められていないようですが、以前から気になっていました。最初、この還元葬のことを知った時はは、ちょっとびっくりしました。というのも、遺体を肥料にしていくわけですから。でも、今はとても興味深いなあと思っています。

■昔は、自分が死んだ死後のことを、それぞれの方の宗教の考え方に基づいてイメージしていました。宗教によって違うとは思いますが、日本においては、死んだあとは子孫にきちんと祀られ続けたいと考えた人が多かったのではないかと思います。しかし、社会が変化していく中で、多くの人びとは、次第にそのようなイメージにリアリティを感じられなくなってきました。死後のイメージが空白になってしまっている、底が抜けてしまっているかのようです。「死後のイメージなんて…。そんなことは、いわゆる迷信でしかない」と思う人も多いかと思います。でも、本当にそうでしょうか。私は、人が最期の時を迎えた時、その方の存在を意味的に支えるセーフティーネットが必要なのではないかと思っています。私は、このような底が抜けてしまっている状況に不安を感じる方で、なおかつ環境問題や自然環境に関心のある方たちにとっては、「還元葬」はピッタリなのかもしれないな…と思っています。土に還っていく、自然に還っていくというイメージは、世界を成立させている基本的な原理である物質循環に我が身を委ねていくことであります。現代社会において、このような科学的な考え方(厳密には科学的な装いをもった考え方かもしれませんが)ともつながるこのような死後のイメージは、結果として、意味のセーフティーネットとして機能するのではないかと思っています。記事の中では、アメリカの葬儀に関わる情報発信をしている女性へのインタビューの中で、次のようなことも書かれていました。

産業化や都市化が進み、テクノロジーに囲まれ、自然と切り離されてしまった人々の反応です。たとえ信じる宗教はなくても、何か大きな存在の一部であるという感覚を、人々は求めている。

死に際して、自然と深く繋がりたいというのは、人類に共通するうちなる欲求のように思います。命あるものはみな、いつかは死を迎える。死を見つめることは、人間もまた大きな自然との循環の一部だと確認することなのです。

■しかし、この「還元葬」には、もうひとつ、さらに興味深い点があります。人が死を迎えて土に還るまでに時間が必要だということです。記事にはこのようなことが書かれていました。

この国の葬送は(とにかく手早く済ませることを求める)マクドナルドのハンバーガーのようになってしまった。人が亡くなると、遺体はすぐに葬儀屋が連れて行き、遺灰の包みが届けられる。この新しい葬送には、家族や友人らが「参加する」ことが重要だと感じる。

■アメリカでは、日本のように火葬場で遺族が骨を拾うという習慣はないようですね。葬送儀礼がサービス産業化され、効率的に利益をあげることが経営上の目標となってしまったために、死者と遺族との関係をもう一度築き直す時間が失われてしまったのです。ところが、この「還元葬」は、結果として、そのような失われた時間を取り戻しているのです。記事には、このような記述もあります。

同社では、装置の中で分解が進む約1ヶ月の間、家族や友人の訪問を歓迎する。開業間もないころ、妻の葬儀を終えた男性が2杯のコービーを手に突然やってきたのがきっかけだった。「妻に会いにきたんだ」と、1杯を装置の上に供えた。まったく想定外の出来事だった。

■この「還元葬」、はたして日本では認められるのでしょうか、また普及するのでしょうか。そのあたりは、よくわかりません。ただし、自然葬ということであれば、すでに様々な「かえり方」を実践されている方達がいらっしゃいます。この記事の中でも、遺骨を核にして真珠を養殖する「真珠葬」。養殖で成長した真珠を樹木葬のひとつでしょうが、春には桜が咲き誇るエリアに桜を墓標がわりにした「桜葬」。その「桜葬」はNPOが経営しており会員制です。また、記事では「散骨」のことも書かれていました。それぞれに、どうしてそのような葬法を「選択」したのか、そこに至るまでの経験についても書かれていました。「家の墓」から自由になって、それぞれの生前の生き方にあった「かえり方」をみつけようとしているのでしょう。自由に死んでいくことを大切にしようとする人たちが増えているわけですね。では、私自身は、「わたしのかえり方」をどのように見つけるのか、真剣に考えないといけないと思っています。

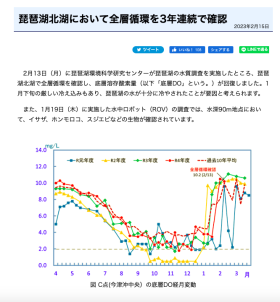

「琵琶湖北湖において全層循環を3年連続で確認」

■右は、滋賀県庁が発表した琵琶湖の全層循環に関する記事です。この記事によれば、滋賀県の研究機関である琵琶湖環境科学研究センターが、2月13日の水質調査で、低層溶存酸素量が回復したことを確認できたようです。湖底の水の中に含まれる酸素が増えて回復したようです。その少し前の時期(1月19日)には、イサザ、ホンモロコ、スジエビなどの生き物が水中ロボットで確認できたとのことです。

■右は、滋賀県庁が発表した琵琶湖の全層循環に関する記事です。この記事によれば、滋賀県の研究機関である琵琶湖環境科学研究センターが、2月13日の水質調査で、低層溶存酸素量が回復したことを確認できたようです。湖底の水の中に含まれる酸素が増えて回復したようです。その少し前の時期(1月19日)には、イサザ、ホンモロコ、スジエビなどの生き物が水中ロボットで確認できたとのことです。

■以下は、この「全層循環」について、滋賀県琵琶湖環境科学研究センターの説明です。

琵琶湖北湖では、春から夏にかけて、表層の湖水が温められることで、表水層と深水層の間に水温が急激に変わる「水温躍層(すいおんやくそう)」が形成されます。水温躍層が形成されると、上下方向に水が混ざらなくなり、深水層では、溶存酸素が供給されず、溶存酸素の消費が進んでいきます。晩秋から冬にかけて、表層の水温が低下してくると、表層から底層に向かって湖水の混合が進みます。湖水の混合が湖底まで進むことにより、表層から底層まで水温と溶存酸素濃度が一様になります。この現象を「全層循環」と言います。

■以下は、BBCびわ湖放送の動画です。解説しているのは、京都大学生態学研究センターの中野伸一さんです。

■中野さんも動画の中で説明されていますが、びわこの深底部で低酸素化や無酸素化が進行すると、琵琶湖に生息する生物の絶滅してしまう危険性があります。また、それだけでなく、溶存酸素濃度の低下とともに還元的になった湖底堆積物からリン(栄養塩類)が溶出し急激に水質悪化が進んでしまうことも懸念されます。酸素と結合して湖底の泥の中にあったリンが溶け出してしまうのです。

■「全層循環」が起きないのは、暖冬のせいです。気温が下がって琵琶湖の湖水が十分に冷えないためです。さらにいえば、地球温暖化がこのような暖冬の背後にはあります。高度経済成長期の頃からは、琵琶湖に流入するリン(栄養塩類)が問題にされました。それらは、人間の活動に由来するものです。ですから、人間の活動を法律や規則等で規制したり、下水道を普及させるなどの技術的な解決手法で対応してきました。また、有名な「石けん運動」のように、リンを含んだ洗濯用の合成洗剤の使用を禁止して代わりに石けんを使う県民運動の展開など、社会運動でライフスタイルを変えていくことも行われました。それらは、いずれも広い意味での「社会的な努力」を積み重ねることでもあります。琵琶湖に流入するリン(栄養塩類)抑制するための様々な対策を講じることで、琵琶湖の環境改善をはかってきたのです。でも、地球温暖化の場合は、どのような対策を講じれば良いのでしょうか。これは相当難しい問題です。水質のモニタリングをして湖底の状況が悪化していることを社会的に共有することはできでも、それを改善するための直接的な方法が見当たらないように思うからです。

Seoul-散策(2)

■「Seoul-散策(1)」の続きです。「徳寿宮」を見学したあと、南大門市場に向かいましたが、まずは、「徳寿宮」のすぐ向かいにあるソウル市庁(市役所)を外から見学。1926年、日本の植民地時代に建設された古い建物(当時は京城府庁舎)の後ろに、2012年に新しく完成した全面ガラス張りの現在の立派な市庁舎が見えます。古い建物は、現在はソウル図書館として運営されているそうです。市庁の前は、冬場はスケート場になります。たくさん皆さんが楽しんでおられました。この辺りは、さらっと見学しただけで南に降りました。すぐに目に入ってくるのが「崇礼門」(南大門)です。ここから脇道に入っていくと、そこが「南大門市場」になります。

■南大門市場は、東大門市場と並ぶソウル二大市場の一つです。ソウル市内にある4つの大門がありますが、そのうちの1つ「崇礼門」(南大門)を起点に、200~500m四方の中に大小約1万店以上が集まっていると言います。そこで売られているものは、衣服や繊維製品、台所用品、贈答品、民芸品、土産物、食品、薬、輸入品、日用雑貨、アクセサリー…暮らしに必要な様々な物が売られています。大変賑やかな場所です。特に、何か買い物をする予定はありませんでしたが、大変有名な場所でもあるので、ここを見学してホテルに戻ることにしました。

■ものすごくたくさんのお店が集まっています。お店のほとんどは、そんなに大きくありません。むしろ、小さいといった方が良いでしょう。特に、ビルの中に入っているお店は大変小さいです。1軒のお店が借りられるスペースはとても狭いので、商品を上手に積み上げるような並べてあります。独特の雰囲気があります。面白いなと思ったことは、そのような狭いスペースにお店に、店主さんたちは昼食を配達してもらっておられました。おそらくこの南大門の中にある食堂から配達してもらっているのでしょう。通りでは、食事の器が載ったお盆を頭の上に乗せて運んでいる人たちに出会いました。

■昼食は、この南大門市場の中の食道通りにあった冷麺屋さんでいただくことにしました。普通の冷麺もありましたが、せっかく韓国に来たのだから、あえて辛いピビン麺をいただくことにしました。辛いタレを絡めた麺の上に、茹でた牛肉の薄切りと、キュウリとおそらく梨の細切りが乗っており、一番上にはゆで卵が。これをかき回していただくのです。ピビンダというのか掻き回すという動詞ですから、掻き回し麺という意味になるのでしょう。もちろん、ここにはサービスのキムチがついてきます。また、このお店では、牛のスープも出されました。いずれも、美味しくいただきました。辛さもそれほどでもありませんでした。

■最後の写真ですが、これは韓国銀行貨幣博物館(元・朝鮮銀行)のそばにあった石碑です。このように書いてあります。「3・1 独立運動記念跡 3.1 独立万歳のデモ隊が日帝憲兵警察と激突して200人余りの負傷者を出した所です」。私は、ハングルは一定程度発音はできても、その意味がよくわかりません。しかし、今は、「Google レンズ」の「翻訳」機能を活用すると、スマホを通して目の前のハングルも日本語に置き換えることができます。ただ、日本語に置き換えても、基礎的な歴史知識がないときちんと理解することができません。「3・1 独立運動記念跡」とは、1919年3月1日に日本の植民地時代の朝鮮で起こった独立運動のことです。インターネット上に様々な解説があります。こちらも丁寧に説明してあると思います。「Seoul-散策(1)」では、大韓帝国の高宗の住居であった「徳寿宮」を見学しましたが、3.1独立運動は、この高宗の国葬とも関係しています。前述の解説をお読みいただければと思います。

Seoul-散策(1)

■9日は金浦空港から夕方の便で帰国することになっていました。中心市街地にある明洞のホテル出発するのは午後2時。それまで時間があったので、ホテルを朝9時半に出発して市内を少し散策することにしました。まずはホテルからタクシーで「徳寿宮」へ移動しました。「徳寿宮」を見学したあとは、徒歩で「市役所」、「南大門、「南大門市場」を廻り、再び「ホテル」まで歩きました。

■「徳寿宮」では、ラッキーなことに日本語のガイドさんに解説していただきながら、歴史の勉強をしました。なんとガイド料は無料です。ガイドさんに「本当に無料で良いのですか?」とお尋ねすると、「私たちは会社から派遣されて給料は持っています」とのことでした。政府かソウル市が、ソウルの観光産業をそうやって支えておられるのかもしれません。この辺りは、よくわかりません。それはともかく、ガイドさんに丁寧に解説していただきました。本当にありがたかったです。最後にお礼を申し上げたところ、「日本人のお客さんは2ヶ月ぶりだったんですよ。その前も、コロナの感染で日本人のお客さんは少なくて、コロナ以前も安倍さんが総理大臣の時代は観光客が減ってしまって…。本当にひさしぶりだったので、上手にガイドができません、恥ずかしいです」と。いやいや、とっても素敵なガイドをしていただきました。感謝感謝です。

■今回、「徳寿宮」を見学して、日本の植民地になる前と植民地にされた後。李氏朝鮮から大韓帝国、そして日韓併合へという歴史の流れの中で、もっと知らないといけないことがたくさんあると思いました。日本の高校までの「日本史」の授業、「世界史」の授業では、植民地にされた側の歴史についてきちんと勉強できないのじゃないのかな…と思っています。

■もし、徳寿宮に関心がおありであれば、こちらをご覧いただければと思います。以下は、その一部を引用したものです。

徳寿宮は、特に朝鮮時代末期から大韓帝国時代にかけての旧韓末の悲運の皇帝・高宗が日帝の圧迫により譲位を強要され、恨(ハン)に満ちた余生を送り、1919年1月22日、徳寿宮の咸寧殿で日帝により毒殺されたと人々に伝えられ、翌々月の3月3日に予定されていた高宗の葬儀の直前の3月1日に起きた3・1独立運動の直接的な引き金となった現場でもあります。

■日本、清、ロシア、日清戦争、日露戦争、攘夷波と開化波、高宗と閔妃…。20世紀の前後の朝鮮の歴史をよく勉強していると、この徳寿宮の見学は大変有意義なものになるように思います。今回は、たまたま日本語ガイドの方が丁寧に解説してくださいましたし、洋風建築の石造殿(1909年竣工、その翌年には日韓併合)でも音声ガイドが充実していてとても勉強になりました。

【追記】■私は、朝鮮・韓国のことを直接的に研究しているわけではありません。とはいえ、時々、朝鮮・韓国についての本を購入して勉強することがあります。そのような本の中の1冊。この『韓国歴史地図』(平凡社)は、出版社の紹介を引用すれば、「古代から現代までの韓国の歴史を、見開きの美しいカラー地図と豊富な図版でヴィジュアルにまとめ、古代の合戦から現代の事件まで、臨場感あふれる歴史を再現した画期的な歴史地図」です。とても役に立ちます。私自身、自分の頭の中にある朝鮮・韓国の歴史的な知識は、相当乏しいわけですが、この歴史地図で補っています。勉強になります。朝鮮・韓国の歴史を東アジア全体の中に位置付ける解説も多く、お勧めします。ちょっと値段が高いので、購入を躊躇されるかもしれませんが。

【追記】■私は、朝鮮・韓国のことを直接的に研究しているわけではありません。とはいえ、時々、朝鮮・韓国についての本を購入して勉強することがあります。そのような本の中の1冊。この『韓国歴史地図』(平凡社)は、出版社の紹介を引用すれば、「古代から現代までの韓国の歴史を、見開きの美しいカラー地図と豊富な図版でヴィジュアルにまとめ、古代の合戦から現代の事件まで、臨場感あふれる歴史を再現した画期的な歴史地図」です。とても役に立ちます。私自身、自分の頭の中にある朝鮮・韓国の歴史的な知識は、相当乏しいわけですが、この歴史地図で補っています。勉強になります。朝鮮・韓国の歴史を東アジア全体の中に位置付ける解説も多く、お勧めします。ちょっと値段が高いので、購入を躊躇されるかもしれませんが。

韓国・忠清北道にある槐山郡に行く。

■予定していた韓国での仕事を終えました。昨日は、”Forum on the Tertiary Social Economy Education Operating System Development in Forestry”に参加して「大津エンパワねっと」の報告を行いました。今日は、ソウルから2時間ほど離れた忠清北道にある槐山郡(クェサンぐん)に視察に行きました。

■お世話になった金才賢先生(建国大学)の新しいご自宅がこの地域にあります。ということで、まずは表敬訪問。そのあとは、有機農業運動に1976年から50年近くにわたって取り組んでこられた「雪雨山村」理事長のチョ・ビブさんにお会いして、農場の見学とお話を伺うことができました。この槐山郡は有機農業が大変盛んな地域なのです。

■そのあとは、槐山郡にある中源大学が起業支援や地域連携を行なっている事務所を訪問し、取り組んでおられる事業についてお話しを伺いました。子どもたちの山村留学、都会の大学生たちの農業や農村でのインターンシップ、地元の若者との交流、地域と大学の連携…様々な取り組みが行われています。そして、もちろん起業されたばかりの会社が、家賃2万円で入居されています。とても安いわけです。YouTubeのためのスタジオなども地下にありました。そして、宿泊のできるゲストルームもあります。

■この施設、中源大学が指定管理者となって運営されています。建物自体は、モーテルを郡が買い取ったものです。運営の資金は、国と郡から出でいます。学生がインターンシップ(地域貢献活動)を行う際には、お金が支払われます。このあたりには、ソウルのように学生がアルバイトをする場所がないからです。都会に学生さんたちが流れてしまうことを防ぐための試みかと思います。1日、農村で働いて90,000ウォンだったかな。日本円で約9,000円です。昨日のフォーラムで報告のあった慶尚大学校の場合もそのような仕組みがありました。地域貢献する学生を支えるための資金が非常に豊富です。というのも、学生たちは長期休暇ではアルバイトをする必要があり、都会の方に移動してしまうという理由も聞けました。韓国は、ソウルとソウル周辺の地域に、韓国の人口のたしか約50%が集中しており、若者のソウル志向が大変強いのだそうです。地方消滅…という問題が相当深刻なようです。行政からの資金といい、その辺りの事情は、日本とかなり違うなあと思いました。

■そしてそのあとは、韓国の生協であるiCOOPの施設を視察しました。こちらのiCOOPの施設は、地域の有機農業と連携しながら、レストラン、カフェ、スーパー、スポーツジム、病院、映画館…が統合された、生協の組合員が利用する総合施設なのです。日本の生協は都道府県単位で組織されていますが、韓国は全国組織が一つあるだけで地域の生協はありません。組合員数は約30万人です。

■私がハングルがほとんどできないので、研究員の方と英語でコミュニケーションするわけなんですが、私の英語はブロークンどころかデストロイド?!。そこを少し日本語ができる学生さんと、スマホを使って翻訳してくれる大学院生の方のサポートでなんとかコミュニケーションできたかな…という感じです。iCOOPでは、大変自然で流暢な日本語をお話しになる職員さんと奇跡的に出会うことができて、ここだけはよく理解できました。資料をe-mailで送ってくださるとのことで、感謝感謝です。私のメールアドレスがiCOOPに登録されるそうなので、これから定期的にニュースも送られてくると思います。

■私が知らなかっただけなのですが、有機農業も生協も、日本との交流が盛んに行われてきたようです。この投稿、写真を追加、文章を加筆修正します。

韓国の建国大学に出張しました。

■韓国ソウルにある建国大学で開催されている”Forum on the Tertiary Social Economy Education Operating System Development in Forestry”に参加して「大津エンパワねっと」の報告を行いました。反応も良く、気持ちよく報告ができました。午前中の報告は、私がトップバッターで、その後は慶尚大学校社会的経済事業団のイ・ウンソン先生から「専門人材養成事業教育運営体系」について、建国大学の金才賢先生からは「山林造園分野の社会的経済人材の養成」について報告が行われました。それぞれの地域連携型教育プログラムについて、いろいろ勉強になりました。加えて、お互いが「悩んでいること」についての意見交換できたことが良かったな〜と思っています。

■韓国ソウルにある建国大学で開催されている”Forum on the Tertiary Social Economy Education Operating System Development in Forestry”に参加して「大津エンパワねっと」の報告を行いました。反応も良く、気持ちよく報告ができました。午前中の報告は、私がトップバッターで、その後は慶尚大学校社会的経済事業団のイ・ウンソン先生から「専門人材養成事業教育運営体系」について、建国大学の金才賢先生からは「山林造園分野の社会的経済人材の養成」について報告が行われました。それぞれの地域連携型教育プログラムについて、いろいろ勉強になりました。加えて、お互いが「悩んでいること」についての意見交換できたことが良かったな〜と思っています。

■午後からは、プログラムの成果と効果について、事例発表が行われました。昨年、私が指導してた学生さんも報告を行いました。こちらにいると、日本で年度末に向けて抱えている仕事のことを、一時的にしろ、忘れることができます。メールは追いかけてきますけど。今回のフォーラムでは、私と学生のために、同時通訳が行われました。ご招待いただいた金才賢先生(Jaehyun Kim先生)からの様々なご配慮に心より感謝したいと思います。ありがとうございました。

■日本と相対的にではありますが、私の印象では、韓国社会ではいろんなところでトップダウン的に物事を動いていく傾向が強く、ガバナンスという概念が講演の中に度々出てきましたが、私とは少し考え方が違うなあと思いました。特に、以前取り組んだ研究プロジェクトの成果『流域ガバナンス』の中で書いた、「鳥の目と虫の目の対話」という話が聴衆の皆さんの印象に強く残ったようでした。地域連携型教育プログラムにいて講演をしたわけですが、結果として、このような話題にまで話は展開しました。

■日本と相対的にではありますが、私の印象では、韓国社会ではいろんなところでトップダウン的に物事を動いていく傾向が強く、ガバナンスという概念が講演の中に度々出てきましたが、私とは少し考え方が違うなあと思いました。特に、以前取り組んだ研究プロジェクトの成果『流域ガバナンス』の中で書いた、「鳥の目と虫の目の対話」という話が聴衆の皆さんの印象に強く残ったようでした。地域連携型教育プログラムにいて講演をしたわけですが、結果として、このような話題にまで話は展開しました。

■今回のことをfacebookに投稿しているのですが、それを読まれた事務職員の方からは、地域連携型教育プログラムに関連した今回の講演をもとに、学部内で簡単なFDをやってくれないかというお話をいただきました。できれば、学部内に閉じずに、他学部の教員の皆さんにも協力、ご出席いただき、他学部で取り組まれている地域連携型教育プログラム、あるいは地域連携型教育プロジェクトについても意見交換できればと思います。まあ、これからの相談になりますが。良い方向に展開していったら良いなと思います。社会学部が深草キャンパスに移転することを前提に、そのような他学部との共催するFDが開催できたらと思います。

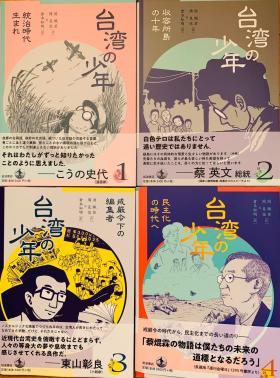

漫画『台湾の少年』のトークイベント

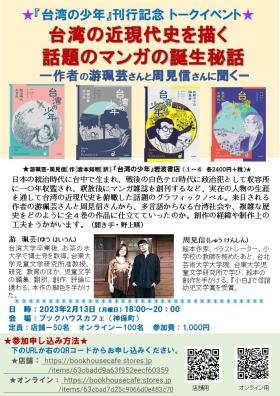

■『台湾の少年』、全巻、揃いました。どんな漫画か。こちらをご覧ください。2月13日には、『台湾の少年』に関して以下のイベントがあります。参加しようと思っています。それまでに全巻読んでおかないと。

『台湾の少年』刊行記念 トークイベント「台湾の近現代史を描く話題のマンガの誕生秘話」ー作者の游珮芸さんと周見信さんに聞くー

「閉校小学校校歌を歌う会」(岩手県一戸町)

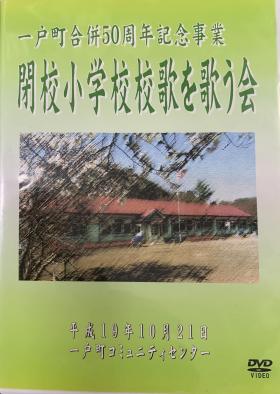

■昨日の2講次は、「地域社会論」の最後の授業でした。後期の授業のまとめと、試験情報について説明しました。授業のイントロでは、このDVDを少しだけ視ました。これは、岩手県一戸町の合併50周年を記念して行われた事業を写したDVDです。「閉校小学校校歌を歌う会」。人口減少・過疎で閉校になった17の小学校(小中学校を含む)校歌を、それぞれの小学校を卒業したさまざまな年代の卒業生の皆さんが合唱大会のように歌う、そのようなイベントです。

■昨日の2講次は、「地域社会論」の最後の授業でした。後期の授業のまとめと、試験情報について説明しました。授業のイントロでは、このDVDを少しだけ視ました。これは、岩手県一戸町の合併50周年を記念して行われた事業を写したDVDです。「閉校小学校校歌を歌う会」。人口減少・過疎で閉校になった17の小学校(小中学校を含む)校歌を、それぞれの小学校を卒業したさまざまな年代の卒業生の皆さんが合唱大会のように歌う、そのようなイベントです。

■合併50周年を記念するイベントなのですが、閉校した小学校の校歌を歌うなんて…と思ってしまいそうですが、それぞれの地域の中心になっていた学校の記憶を大切にしたいという卒業生(住民)の皆さんの気持ちが強く溢れているようにも思えます。悲しいけれど、とても素敵な記念事業だと思います。自分達の地域から学校が消えていく、祖父母、父母、子どもたちと通って卒業していった小学校がなくなってしまう…。何か、心の中から大切な柱が1本抜け落ちてしまうような感じなのではないでしょうか。

■この「閉校小学校校歌を歌う会」のことと関連して頭に浮かんでくることがあります。一戸町の近くにある軽米町でお聞きした話です。私が軽米町を龍大のゼミ生と一緒に訪問したのは、2006年のことです。軽米町でも、学校の統廃合が進められようとしていました。1人の方が私に、「明治時代の政府は、この地域にも分校を建て、教師を派遣し、地域の子どもたちに教育をしようとしたけれど、今の政府は(行政は)、逆に、地域から学校を奪っていっている」と話してくださいました。財政難の中で仕方のないことなのかもしれませんが、地域の皆さんからすれば相当大きな出来事だったのです。